价值链长度、国内大循环与经济增长

2022-03-26李优树张坤

李优树 张坤

内容提要:本文从国际生产分工理论出发,分析价值链长度对经济增长的规模报酬效应和交易成本效应关系,发现后向联系的价值链受二效应的双重影响,其价值链长度与制造业增加值增长率存在非线性的U型关系。同时,由于要素稀缺性决定其传递长度,因而前向连接的价值链长度对制造业增加值增长率具有正向作用。通过将国内价值链长度作为国内大循环的代理变量,发现不管是基于前向连接还是后向连接的国内价值链长度,均对增加值增长率具有正向的促进作用,全球价值链和传统最终品贸易价值链长度对增加值增长作用不显著。因而,要畅通国民经济循环,应加快要素市场改革,吸引高质量创新要素,充分发挥各区域比较优势,加强分工协作,不断增强经济发展动力、活力。

关键词:价值链长度;国内大循环;经济增长;制造业

中图分类号:F732 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2022)01-0025-09

作者简介:李优树(1966-),男,成都人,四川大学经济学院教授,经济学博士,研究方向:世界经济、国际金融;张坤(1989-),男,合肥人,四川大学经济学院博士研究生,研究方向:世界经济、国际金融。

基金项目:国家社会科学基金项目,项目编号:19BJL128。

一、引言

全球价值链(GVC)已经发展成为当代国际生产体系的一个最显著特征。运输成本的降低和通讯技术的发展,最终消费品的生产过程往往伴随着中间投入品在数个国家间的转移,生产过程也变得越来越“长”。自20世纪90年代开始的经济全球化展开产业链在全球布局,中国深度融入全球产业链、价值链体系,主动参与国际分工,获得巨大的贸易利益和发展红利。随着我国制造业融入全球生产和贸易网络程度的不断加深,所有制造业行业全球价值链长度均有所延长[1-2]。

2020年以来,新冠肺炎疫情在世界范围蔓延,越来越多的国家采取严格的双边、多边管控,而全球价值链的发展使得价值链分工体系高度碎片化,要求制造业上下游生产环节联动密切,极易造成中间品供应断裂,最终消费品短缺,劳动力等生产要素流动受阻。此外,疫情在全球各国之间的蔓延有先后之分,受其影响产业链的暂停以及疫情结束后的恢复也有先后,增加了企业参与全球产业链的协调成本,产业链、价值链有发生断裂的风险。因而,从中间品供给的角度,全球价值链越长,从初始要素投入到最终消费品之间经历的环节数越多,则中间品供给中断的可能性就越大,因而越容易受到疫情的冲击。此外,随着欧美国家再工业化战略的实施、中美贸易摩擦加剧,中美经济加速脱钩风险凸显,单边主义、民族主义、贸易保护主义在全球范围抬头,使各国开始重新审视价值链的全球布局,思考全球价值链重构问题[3]。而新冠肺炎疫情的爆发,加剧了各国及跨国公司进行供应链分散化的步伐。尽管供应链、价值链是在全球范围内经过复杂的分工过程逐步磨合形成的,具有较强的路径依赖,但也必须警惕这种价值链的重构对我国产业安全,进而宏观经济可持续、高质量发展造成冲击。

面对疫情的持续影响以及复杂多变的国内外局势,发挥国内超大市场规模优势,吸引高质量创新要素,发展创新经济,构建国内价值链,畅通国内大循环,并以内循环带动外循环实现相互促进,是提升国内企业自主创新能力,破解低端锁定和创新能力滞后困境的一项长期战略方针[4]。因此,明确价值链长度与制造业行业增加值内在关系,发展国内大循环对走出当前困境的重要作用,其意义不言自明。

二、文献综述

(一)全球价值链长度的分解核算

价值链长度是衡量全球价值链的一个重要指标,表示最终消费品在生产过程中所经历的环节数,反应生产过程的复杂程度。关于价值链长度的概念,最早由Dietzenbache et al(2005)[5]提出平均传递步长(APL)。Fally(2012)[6]则首先提出将序贯生产过程中参与生产的工厂的加权平均数量作为价值量长度的测算方法,其权重为该环节增加值占比,并计算“下游度”指数作为度量某环节在全球生产过程中位置的方法。Antràs and Chor(2013)[7]构建与Fally相似的“下游度”指数用来表示某行业中间品与最终消费品之间经历的生产阶段数,并使用美国投入产出数据进行了测算。Miller and Temurshoev(2015)[8]进一步明确了价值链长度的经济学含义,并据此测算全球价值链嵌入度,构建国家-行业层面的“上游度”和“下游度”指标,并最终利用生产过程的传递步长作为价值链长度的测算方法。但Fally的以单国投入产出表计算的生产阶段数无法度量日益复杂的中间品贸易,如一国将中间品出口到他国,并被进一步加工为中间品出口到第三国,其最终消费可以是在任意第三国,也可以回流到本国。

(二)全球价值链长度对经济增长的影响

过往学者对一国嵌入全球价值链,以及一国在全球价值链中嵌入位置对经济的影响研究较多,发现参与全球价值链可以获得技术溢出,全球价值链嵌入度越高则劳动生产率,从而增加值就会越高[9-10]。而对价值链长度的影响因素,以及价值链长度影响一国经济增长方面的研究相对较少。早期的学者主要从国际生产分割的角度阐释将生产环节外包对本国生产率的影响,短期内通过将低效率的环节外包出去,并获得高质低价的中间品;长期则改变要素之间的替代关系,推动生产技术前沿移动[11]。倪红福等(2016)[12]利用斯密(Smith,1776)“制针工厂”的例子说明,随着生产活动的进一步细分和专业化,拉长生产链条,生产阶段数愈来愈大,一方面使得生產过程之间的联系越来越复杂,另一方面也通过生产分割促进生产效率的提高,并认为生产过程复杂度的提高正是全球生产分工体系深化的表现。郑江淮和郑玉(2020)[13]为在全球价值链序贯生产过程中,由于技术水平和生产工艺的差异,中高环节中间品主要由发达经济体完成,并在某个零界环节,中间品在新兴经济体和发达经济体之间生产没有差异,当发达经济体之间出现非对称性技术进步,使得部分环节在技术上与其他环节可以分隔,就会倾向于转移到成本更低的新兴经济体,提高新兴经济体全球价值链参与度,全球价值链长度也会延长,并认为新兴经济大国通过中间品技术创新,即利用低成本吸引发达国家中间品外包,逐步形成生产体系,并利用庞大的国内市场,以及发达国家知识外溢,引发技能偏向技术进步,可以实现在全球价值链中地位攀升。马风涛(2015)[14]基于Fally的测算框架对1995-2011年间我国制造业产品全球价值链长度进行测算发现,我国全球价值链国外部分增长速度高于国内部分,其中08年金融危机后,全球价值链国外部分出现大幅下滑,并认为全球价值链国外部分对世界经济衰退的冲击反应更加敏感。

(三)全球价值链与国内价值链

Beverelli(2019)[15]从分工成本和转换成本的角度阐释国内价值链与全球价值链的关系,并实证考察了61个国家的34个行业,结果发现,开始时(1990s)较高的国内分工对末期(2000s)全球价值链整合(采用出口的国外增加值)有正向影响,国内价值链整合每提高一个单位,可以使全球价值链整合水平提高2.3%,表明总的分工成本效应大于转换成本效用,国内价值链对全球价值链起到促进作用。国内学者盛斌等(2020)[16]认为参与全球价值链和国内价值链均能促进经济增长,且国内价值链下游参与全球价值链存在显著互补关系,表明下游参与是国内价值链与全球价值链互动的主要形式,上游参与的作用不显著,并认为出现这种现象主要是由于“上有市场垄断、下游市场竞争”造成的。苏丹妮等(2019)[17]利用我国30个省市自治区区域间非竞争性投入产出表探讨国内价值链分工网络下对经济增长的溢出效应,发现国内价值链对经济的溢出效应主要为后向溢出,前向溢出和追赶效用不明显,并同样认为是由于“上游环节垄断分割,下游环节竞争开放”造成的。高敬峰和王彬(2019)[18]以進口中间品质量和本国最终产品与进口中间品的联系程度作为价值链质量的度量指标,实证分析进口价值链质量提升有利于促进我国国内价值链质量。

与既有文献相比,本文的边际贡献在于:第一,本文没有单纯的从价值链长度与经济增长的线性关系出发,而是考虑规模报酬效应和交易成本效应在不同阶段的动态关系,发现价值链长度与经济增长之间的非线性关系。第二,在面对新冠疫情冲击,以及中美贸易摩擦加剧的复杂国内外经济形势,将国内价值链长度作为度量国内大循环发展程度的代理指标,发现发展国内大循环能有效促进经济增长,有助于走出当前所面对的一系列困境。

三、影响机理和研究假说

全球价值链分工既包含国际生产的职能分离,又包含空间分离,是空间分离基础上进一步职能分离。随着全球价值链主导企业生产技术水平的提高,出现产业内的职能分离,部分生产环节分离出更多的片段,生产分工更加细化和专业化。当一国生产分工发展到一定阶段,生产率水平整体提升,就会形成将生产过程转移至其他国家的空间分离,这种空间分离随着运输成本下降和通讯技术的进步获得进一步发展。倪红福(2016)[12]从Romero在产业升级理论中功能分离和产业分离的角度出发,认为中国企业在参与全球化过程中同时进行功能分离和空间分离,因而全球生产步长、国内生产步长、国际生产步长均会变长;而发达国家,如美国在产业分工中以空间分离为主,全球生产步长变化不大,国内生产步长变短,国际生产步长变长。

价值链长度与对经济增长的作用可以通过以下两个路径。第一,价值链长度的规模经济效用。内生增长理论认为,随着市场规模的扩张,进行生产过程的职能分离可以通过分工获得规模经济和技术进步,从而提高生产效率。而这种生产过程的职能分离使得垂直专业化水平不断提高,全球价值链链条不断延长。规模报酬的获得是价值链长度的延伸前提,同时又进一步强化价值链延伸,只要能获得规模报酬,价值链长度就可以一直延伸。第二,价值链长度的交易成本效应。随着价值链长度的延伸,主导企业对价值链的组织和协调难度会大大增加。价值链发展早期,规模报酬带来的经济效益可以覆盖这种交易成本的提高,管理水平的提高和通讯技术的进步也可以在一定程度上克服难度的增加,但当价值链长度延伸到规模报酬效应无法覆盖交易成本效应,价值链长度的进一步延伸反而不利于经济增长。

同时要素收益原理说明了要素参与增加值分配的份额由要素的稀缺性决定的,是不对称的,大量存在的、丰富的初级要素,如天然资源、地理位置、非技术劳动等,获得报酬较少;而那些稀缺的高级要素,如现代通讯技术等基础设施、高素质人力资本等,获得报酬更多。获得报酬的多寡是要素稀缺性的结果,产生这种结果的原因是高质量要素或者具有不可替代性,或者广泛参与生产过程,不管是哪一种原因,最终结果是高质量要素可以在价值链中传递更多的环节,表现为由初始要素投入的前向连接的价值链长度更长。因此,基于以上分析,本文提出如下假说:

假说1:由于规模经济和交易成本的双重作用,全球价值链长度与经济增长间存在着非线性关系,同时要素的稀缺性决定其在价值链中传递长度,因而基于前向连接的价值链更能促进经济增长。

假说2:随着我国经济发展质量的不断提高,畅通国内大循环,延伸国内价值链长度,可以促进国内经济增长。

四、模型设定、变量解释和数据来源

(一)计量模型设定

通过对上述文献的梳理和理论假说,构架以下计量模型:

(二)变量说明

前向联系和后向联系的全球价值链长度。借鉴Zhi Wang et al.(2017)[19]对一国总产出的分解方法,使用国家-行业层面总产出和进出口数据,刻画从某一行业最初资本、劳动的投入,到另一行业最终消费品的产出所经历的环节数,其实质是所有生产环节的累计总产出与各环节的累计增加值的比例,或可以理解为计算最初生产要素投入在形成最终产品过程的中,被经济系统重复计算的次数。

沿Leontief逆矩阵列向量各元素表示1单位最终消费品各国各行业产生的增加值。

综上所述,PLV表示一国某行业从初始要素投入到变为任意国家任意行业最终消费品之间所经历的平均生产环节数,是从初始投入,按增加值向前分解计算价值链长度的方法,称为前向连接的全球价值链长度;PLY表示一国各行业最终消费品的生产距离各类初始要素投入之间的平均生产环节数,是从最终消费品出发,后向分解计算价值链长度的方法,称为后向连接的全球价值链长度。

(三)数据来源

本文数据主要来自世界投入产出数据库(WIOD)2016版,该数据库统计了世界上43个主要经济体自2000年到2014年的投入产出数据。其中我国全球价值链长度的测算利用WIOD数据库中国与其他42个国家分行业投入产出数据得出,并参考了UIBE GVC Index 数据库。被解释变量VA(名义总增加值)及控制变量K(名义资本存量)、Empe(就业人数)、II(名义中间品投入)、va_p(总增加值价格水平,以2010年为基期)同样来自WIOD-SEA(2016版)数据库。

五、价值链长度与经济增长的实证分析

(一)基准回归结果和分析

首先对面板数据进行检验。数據为平衡面板数据,进行hausman检验,在10%的水平上拒绝原假设,因此,应该认为固定效用模型优于随机效应模型,同时F检验P值为0.0000,强烈拒绝混合效应模型。因此,本文在对模型进行实证检验采用固定效应模型,以下回归结果均已控制行业效应和年份效应。

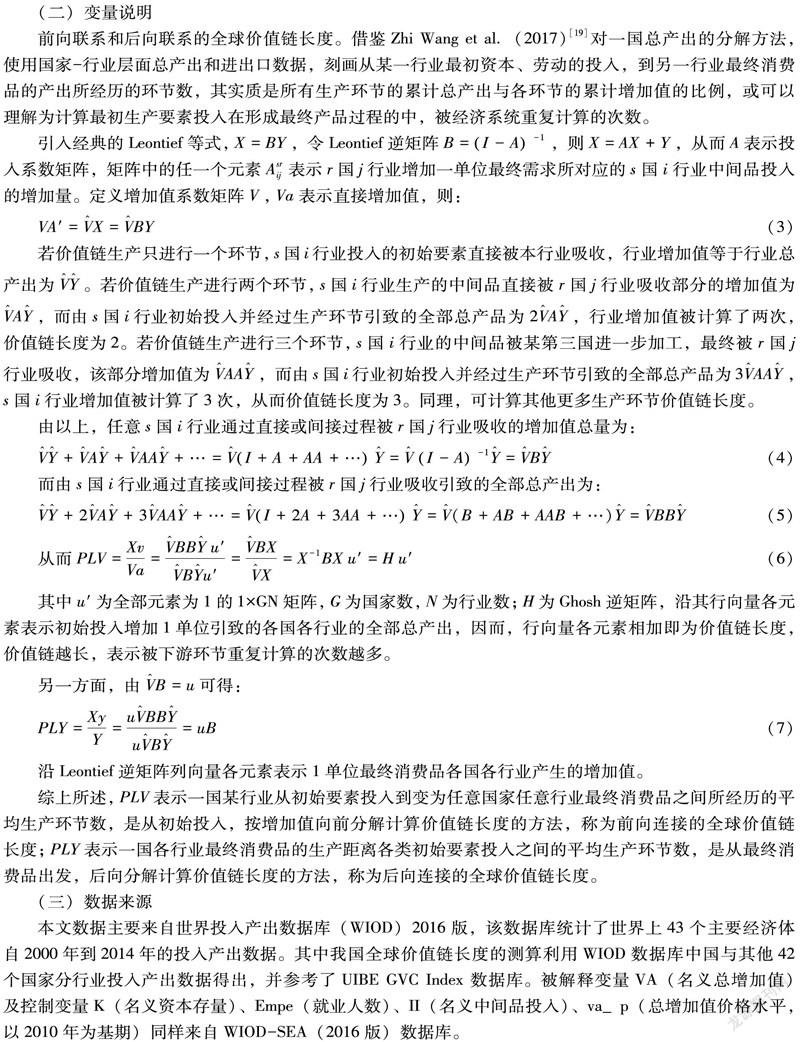

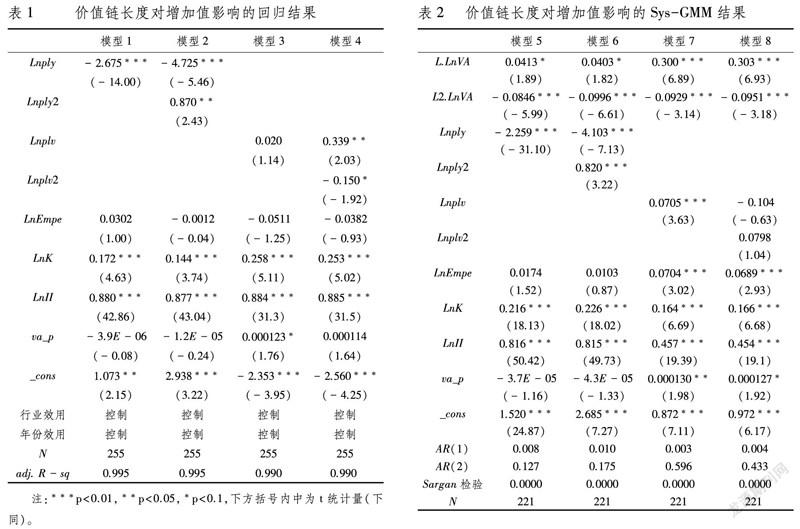

表1报告了价值链长度对我国制造业增加值增长影响的回归结果。模型1展示了基于后向连接的价值链长度对经济增长具有负向影响,价值链每增长1%,会造成增加值增长率降低2.675%,且在1%的水平上显著。模型2加入后向连接价值链长度的平方项,结果表明,价值链长度与制造业行业增加值增长率存在U型关系,主要因为在参与全球价值链早期,尽管可以获得价值链延长带来的规模经济效应,但全球价值链治理经验不足,价值链长度的延伸,对经济增长可能产生不利影响,而随着我国企业进一步参与国际分工,对全球价值链的参与程度和治理能力也不断增强,则价值链长度延伸又会促进经济增长。

模型3和4则分别展示了前向连接的价值链长度及其平方项对我国制造业增加值增长率的影响。结果显示,前向连接的价值链长度对制造业增加值增长率具有正向的促进作用,但作用不显著;包含二次项的模型结果则表明,前向连接的价值链长度与制造业增加值增长率存在倒U型关系。这是因为前向连接的价值链长度是基于行业初始投入要素在经济系统被重复计算的次数,随着初始要素投入在经济中传导的链条延伸,表明该要素在经济系统中越不容易被替代,因而对增加值增长率有正向的促进作用。

(二)稳健性检验

表1中各回归模型的校正后可决系数均为0.99,因而遗漏变量对模型稳健性的影响较小,但依然可能存在内生性问题,以后向连接的价值链为例,模型不能排除由于行业增加值增长率变化造成价值链长度变化的反向因果关系。为克服模型内生性问题,本文使用Sys-GMM模型,引入被解释变量两期滞后项作为工具变量,稳健性检验结果如表2所示。

由表2中AR(1)和AR(2)结果可知,各模型均通过扰动项差分不存在二阶或更高阶自相关检验,Sargan检验无法拒绝“所有工具变量均有效”的原假设,亦不存在过度识别问题。模型5和6展示后向连接的价值链长度对我国制造业增加值增长率影响在控制内生性问题后,与模型1和2相比,除系数有微小变化,系数符号和显著性水平均未改变,表明模型稳健可靠。另一方面,模型7和8与模型3和4比较,系数和显著性水平发生较大变化,系数符号未发生变化,表明在解决内生性问题后,前向连接的价值链长度对增加值增长率具有促进作用,而且二次项作用结果不显著。

六、国内大循环的扩展分析

激发国内需求,发展“国内大循环”是在我国对外开放过程中形成的对投资、出口的过度依赖,资源环境约束趋紧,产业全面升级瓶颈凸显,尤其是疫情爆发对产业链、供应链安全严重冲击的背景下提出的,是对“畅通国民经济循环”,“释放国内市场需求潜力”的进一步延伸。国内大循环的发展离不开统一的国内大市场,因而本文将国内价值链长度作为度量国内大循环的代理变量,实证分析国内大循环与经济增长的关系。

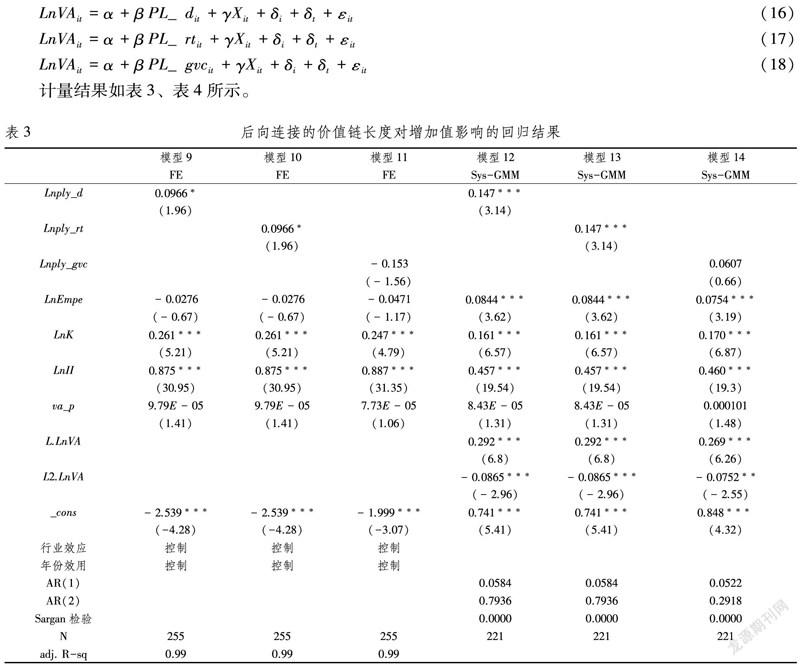

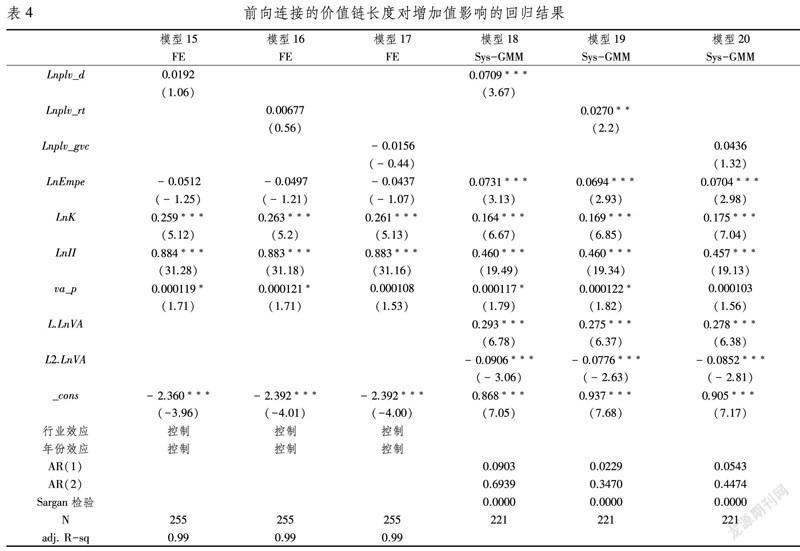

计量结果如表3、表4所示。

由表3可知,后向连接的纯国内价值链和传统贸易价值链长度对我国制造业行业增加值增长率具有正向的促进作用,在控制内生性问题后,系数和显著性水平均有所提高。而复杂全球价值链长度对增加值增长率作用不显著,且模型3和模型6回归结果系数符号不一致。由上文可知,后向连接的价值链长度对增加值增长率的影响为负向,而经过分解的纯国内价值链和传统贸易价值链长度对增加值增长率的系数符号显著为正,复杂全球价值链长度对增加值增长率作用不显著,之所以会出现这种情况,可能是因为本文在对价值链长度进行进一步分解过程中假定用于国内的最终消费品和直接用于出口的最终消费品完全等价,因而纯国内价值链的影响系数与传统贸易价值链系数相等,实际上我国存在着大量的出口加工贸易,并且用于出口的最终消费品与国内消费的最终消费品生产部门并不完全一致,因而出现后向连接的价值链长度与增加值增长率负向关系可能主要由于出口贸易造成,纯国内价值链对增加值增长率为正向促进作用。

表4展示了前向连接的价值链长度对增加值增长率的影响,对比模型4、5与模型1、2回归结果,在控制内生性问题后前向连接的纯国内价值链长度和传统贸易价值链长度对增加值增长率影响的系数和显著性水平均大幅提高,而前向连接的与复杂全球价值链活动相关的价值链长度对增加值增长率作用不显著。此结果与未进一步分解的前向连接的价值链长度对增加值增长率影响结果一致。

七、研究结论和启示

本文从国际生产分工理论出发,分析价值链长度对经济增长的规模报酬效应和交易成本效应,并实证检验了后向连接的价值链长度与制造业增加值增长率存在非线性的U型关系,后向连接的价值链长度对增加值增长率具有负向关系,而前向连接的价值链长度对制造业增加值增长率具有正向作用,但作用不显著。通过将国内价值链长度作为国内循环的代理变量,发现不管是基于前向连接还是后向连接的国内价值链长度,均对增加值增长率具有正向的促进作用,全球价值链和传统最终品贸易价值链长度对增加值增长作用不显著。

在全球贸易增长速度低于经济增长速度、中美经贸摩擦加剧、逆全球化浪潮涌现的背景下,像中国这样一个发展不平衡不充分的经济、人口、地理大国,应畅通国民经济循环,将视角由全球价值链转向国内价值链,加快要素市场改革,充分发挥各区域比较优势,加强分工协作,增强经济发展动力、活力。首先,提升初始要素投入质量。由初始要素投入出发的前向价值链长度对经济增长的具有促进作用,因而要进一步提升我国要素投入质量,加快科技创新,对传统制造业进行智能化、数字化升级,构筑产业核心竞争力。加快提升人力资本,推动劳动密集型向技术密集型产业转移,发挥工程师红利,延长我国制造业产业初始要素投入在价值链中延伸长度,推动经济高质量发展。其次,发展以国内大循环为主体的新发展格局[20]。不管是基于前向连接还是后向连接的国内价值链长度都对经济增长具有显著的促进作用,因此,充分发挥国内超大市场规模优势,打破地域分割和要素流动,发挥比较优势,进一步精细化产业链、价值链分工,延长价值链国内部分;同时,通过要素质量提高进口替代率,将更多的价值链环节留在国内,形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”[21]。

参考文献:

[1] 马丹,郁霞,翁作义.中国制造“低端锁定”破局之路:基于国内外双循环的新视角[J].统计与信息论坛,2021(1):32-46.

[2] 李优树,唐家愉.终端市场转移趋势下“一带一路”区域价值链与中国全球价值链升级研究[J].经济问题,2020(6):1-7.

[3] 杨建龙,李军.提升中国制造业全球价值链地位的关键和具体措施[J].经济纵横,2020(6): 80-88.

[4] 傅春,赵晓霞.双循环发展战略促进新旧动能转换路径研究——对十九届五中全会构建新发展格局的解读[J].理论探讨,2021(1):82-87.

[5] Dietzenbache R E, Luna I R, Bosma N S. Using Average Propagation Lengths to Identify Production Chains in the Andalusian Economy[J].Estudios de Economía Aplicada,2005,23(2):405-422.

[6] Fally T. On the Fragmentation of Production in the US. University of Colorado[D].Mimeo,2012.

[7] Antràs and Chor. Organizing the Global Value Chain [J]. Econometrica,2013,81(6):2127-2204.

[8] Miller and Temurshoev. Output Upstreamness and Input Downstreamness of Industries/Countries in World Production [J]. International Regional Science Review,2015,11(5):55-79.

[9] Baldwin, R., & Robert-Nicoud, F. Trade-in-goods and Trade-in-tasks: An Integrating Framework[J].Journal of International Economics, 2014,92:51-62.

[10]Kummritz, V. Do Global Value Chains Cause Industrial Development? (CTEI Working Paper No. 2016-01).Geneva: Centre for Trade and Economic Integration,2016.

[11]Amiti, M. and Wei S.J., Service Offshoring and Productivity: Evidence from the United States[R].NBER Working Paper, No. 11926, National Bureau of Economic Research,2006.

[12]倪紅福,龚六堂,夏杰长.生产分割的演进路径及其影响因素——基于生产阶段数的考察[J].管理世界,2016(4):10-23,187.

[13]郑江淮,郑玉.新兴经济大国中间产品创新驱动全球价值链攀升——基于中国经验的解释[J].中国工业经济,2020(5):61-79.

[14]马风涛.中国制造业全球价值链长度和上游度的测算及其影响因素分析——基于世界投入产出表的研究[J].世界经济研究,2015(8):3-10,127.

[15]Cosimo Beverelli, Victor Stolzenburg, Robert B. Koopman, Simon Neumueller. Domestic Value Chains as Stepping Stones to Global Value Chain Integration[J]. The World Economy,2019,42(5).

[16]盛斌,苏丹妮,邵朝对.全球价值链、国内价值链与经济增长:替代还是互补[J].世界经济,2020,43(04):3-27.

[17]苏丹妮,盛斌,邵朝对.国内价值链、市场化程度与经济增长的溢出效应[J].世界经济,2019,42(10):143-168.

[18]高敬峰,王彬.进口价值链质量促进了国内价值链质量提升吗?[J].世界经济研究,2019(12):77-88,132-133.

[19]Wang Zhi, Wei Shang-Jin, Yu Xingding and Zhu Kunfu. Characterizing Global Value Chains: Production Length and Upstreamness[R].NBER Working Paper W23261,2017.

[20]王三兴,宋然.双循环格局下的外贸高质量发展:背景、内涵与路径[J].求是学刊,2021(4):65-71.

[21]张建军,孙大尉,赵启兰.基于供应链视域构建“双循环”新发展格局的理论框架及实践路径[J].商业经济与管理,2021(8):5-15.

(责任编辑:李江)