欲益反损:土地供给偏向与城市绿色全要素生产率增长

2022-03-26李宝礼邵帅范美婷

李宝礼 邵帅 范美婷

摘要:探讨中国偏向中西部地区和中小城市的土地供给是否阻碍城市绿色全要素生产率增长,对提升中国土地资源空间配置效率,实现经济绿色转型具有重要意义。利用2007~2018年中国285个地级市数据构建了土地行政配置协调度指数,结果显示,土地行政供给过度引致的土地行政配置失衡主要为中西部地区的中小城市,土地行政供给不足引致的土地行政配置失衡全部为东部地区的核心城市。实证结果表明:土地行政配置失衡不利于中国城市绿色全要素生产率的增长;减少中西部地区的中小城市的土地行政供给,增加东部地区的核心城市的土地行政供给,降低土地行政配置失衡度,有利于促进中西部地区的中小城市和东部地区的核心城市绿色全要素生产率增长;机制分析与中介效应检验结果表明,土地供给偏向政策通过环境规制和经济集聚两种路径对中西地区中小城市和东部地区核心城市绿色全要素生产率产生影响。

关键词:土地供给偏向;绿色全要素生产率;环境规制;经济集聚

文章编号:2095-5960(2022)02-0100-12;中图分类号:F062.2;文献标识码:A

分税制改革以来,中央政府基于平衡区域经济展、限制大城市规模过度扩张的考虑,在城市建设用地供给上存在偏向中西部地区和中小城市的政策倾向。[1]考虑到中国区域间和大中小城市间经济发展的不平衡以及由此引致的区域和城市间用地需求的差异,土地供给偏向政策不可避免地导致了不同区域和不同等级城市土地市场供求结构失衡。[2]分税制改革实施后,地方政府官员在“晋升激励”约束下,为了在“GDP锦标赛”中胜出,广泛采用工业用地引资“底线竞争”来吸引投资,推动当地经济增长。[3]这一方面造成了中国城市土地资源利用效率低下——地均产值下降,地均工业污染排放强度上升;[4]另一方面,偏向中西部地区和中小城市的土地供给强化了这些地区和城市在争夺工业投资中的“以地引资”竞争优势,继而推动工业,尤其是低附加值的低端制造业由东部地区和大城市向中西部地区和中小城市转移,导致环境污染随之扩散。[5]面对国内日益严重的环境污染问题,党的十九大提出了创新、协调、绿色、开放、共享的“五位一体”新发展理念,以解决经济增长与环境保护之间的矛盾。作为全球碳排放大国,国家主席习近平在2020年12月气候变化巴黎大会上宣布:“2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右”。在国内国际环境保护的新形势下,推动经济发展方式的绿色转型是践行新发展理念,实现碳减排目标任务的必由之路,提高绿色全要素生产率则是实现经济绿色转型的关键环节。

土地资源作为重要的生产投入要素,是城市生产和创新活动的重要载体,土地资源的配置方式在很大程度上决定了一个城市长期的产业结构和创新潜力。[6]那么,中央旨在平衡区域发展,缩小地区差距,促进大中小城市协调发展的土地供给偏向对决定城市未来发展核心竞争力的绿色全要素生产率是抑制还是促进?已有文献并未对此进行研究。基于此,本文在借鉴前人相关研究经验的基础上,尝试从土地供给的空间配置效率视角,探究土地供给偏向对中国城市绿色全要素生产率的影响,以期缓解经济增长与环境友好和碳减排目标之间的矛盾,实现经济高质量发展与美丽中国建设目标。

一、文献回顾

全要素生产率是衡量一个国家或地区经济绩效和经济增长内生动力的重要指标,但是传统全要素生产率的测算忽视了能源和环境约束,仅仅将资本和劳动作为投入要素约束纳入全要素生产率的核算框架,从而扭曲了经济绩效评价。[7]改革开放以来,中国长期高投入、高产出的粗放式经济发展模式,只注重产出的增长,忽视了经济效率的提升和能源环境约束,在推动了中国经济高速增长的同时也造成了环境污染日益严峻的局面。推动经济发展方式的绿色转型是兼顾经济增长与生态环境保护,实现“既要金山银山,也要绿水青山”的必由之路。为了克服传统的全要素生产率在经济产出绩效评价中没有加入环境约束的缺陷,众多学者开始将环境因素纳入全要素生产率的核算体系,测算绿色全要素生产率,以期为中国经济绿色转型和可持续发展提供更加科学的评价依据。[8][9]已有研究采用多种方法测算绿色全要素生产率,主要包括:基于径向(Radial)和角度(Oriented)的数据包络分析法(DEA);[10]基于方向性距離函数的ML生产率指数法;[11]基于SBM 方向性距离函数的Luenberger 生产率指标法。[12]本文采用基于SBM 方向性距离函数的Luenberger 生产率指标法测算城市绿色全要素生产率。

近年来,已有研究从不同角度对影响中国绿色全要素生产率的因素开展了大量的研究,主要的研究内容和代表性文献如下:一是研究环境规制对城市绿色全要素生产率的影响。如李玲、陶峰认为环境规制与中国制造业绿色全要素生产率之间呈非线性的U型关系;[13]李德山、陈秋水的研究发现,环境规制与中国城市绿色全要素生产率间呈显著的非线性倒U型关系;[14]李鹏升、陈艳莹从企业微观视角出发,认为环境规制在短期内会抑制企业全要素生产率,长期内会对企业全要素生产率产生促进作用。[15]二是研究经济集聚对绿色全要素生产率的影响机制及溢出效应。如程中华认为经济集聚带来的知识溢出效应通过促进技术进步能够促进中国城市绿色全要素生产率提升;[16]陈阳、唐晓华研究发现,制造业集聚和城市规模与城市绿色全要素生产率之间分别呈U型和倒U型关系;[17]余奕杉等指出生产性服务业集聚对绿色全要素生产率的影响随城市规模的扩大而增强。[18]三是技术创新与城市绿色高质量发展。如上官绪明、葛斌华的研究表明科技创新水平的提高有利于城市绿色高质量发展;[19]佘硕等利用国家低碳城市试点的准自然实验,发现低碳试点政策可以通过促进试点城市的技术创新进而提高其绿色全要素生产率。[20]

本文重点关注中国土地供给偏向对城市绿色全要素生产率的影响,当前学术界关于土地的研究主要聚焦在城市内部土地资源配置方式与城市经济增长[21]、工资和房价[22]、经济集聚度[23]、创新效率[6]等方面的关联。尚未发现研究偏向中西部地区和中小城市的土地供给政策引致的土地空间配置失衡对城市绿色全要素生产率影响的文献。为了弥补已有研究的不足,本文进行了如下工作:①利用2007~2018年中国285个地级市的数据,从土地行政供给能力和土地利用强度两个层面构建中国土地行政配置协调度指数,以刻画中国土地供给偏向这一客观事实。②运用基于方向距离函数的SBM-Luenberger生产率指标法对中国285个地级市的绿色全要素生产率进行测算,检验中国土地供给偏向对城市绿色全要素生产率的综合影响,区域差异和分样本差异,并运用工具变量法对结果进行稳健性检验。③从环境规制和经济集聚两个维度,系统地探讨了土地供给偏向政策对城市绿色全要素生产率的影响机制,运用中介效应模型对机制进行实证检验。④根据实证研究结果,提出优化中国土地空间配置,提高土地利用效率的政策建议。

二、理论机制分析

1986年颁布的《中华人民共和国土地管理法》和1994年实施的分税制改革共同决定了中国土地资源空间配置的特征。《土地管理法》正式确立了上级政府的土地供给垄断权和中央政府土地空间配置的决定权,为中国偏向中西部地区和中小城市的土地供给确立了制度条件。1994年分税制改革后,中央政府将财权上收,事权下放,造成了地方政府的财政压力陡增。为了缓解地方政府的财政支出压力,中央政府允许地方政府将土地出让收入作为预算外收入纳入地方政府的财政收入以弥补地方政府的财政收支缺口,导致分税制改革后,地方政府尤其是经济落后地区的地方政府对“土地财政”的依赖越发严重,这也成为中央政府实施偏向中西部地区和中小城市的土地供给政策的内在动因。2003以后,中央政府出于平衡区域经济发展的考虑,在土地资源空间配置上实施更加偏向中西部地区和中小城市的土地供给政策。[1]

在政府垄断土地供给的制度背景下,土地资源的空间配置指标与城市经济发展水平形成的土地需求之间是否协调直接决定了地方政府推动经济增长的路径选择和城市基础生产要素的价格,进而影响企业追求利润最大化的生产方式选择。在西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地等中央平衡区域发展战略的支持下,中西部地区和中小城市获得了大规模的土地供应指标及其带来的土地融资支持。在此背景下,中西部地区和中小城市加快了土地城市化的进程,各种新城、新区和工业园区如雨后春笋般出现在中西部地区和中小城市。但是,在外向型经济时代,中西部地区和中小城市土地行政供给的充裕仍无法抵补其地理位置劣势,人口、资本和技术在市场力量的推动下仍不断向东部沿海地区和核心城市流动和集聚,从而造成了土地的空间行政配置与市场对土地需求之间的不平衡、不协调。

改革开放以来,东部地区和核心城市的创新型产业经历了从无到有,取得了长足进步,但是从近年来东部地区和核心城市进行的“腾笼换鸟”产业升级的实际情况来看,东部地区和核心城市的创新型产业还未能形成对传统产业的大规模替代,传统产业依然是东部地区的主导产业,东部地区和中西部地区在传统产业领域的竞争仍然存在。[6]本文认为,在中国偏向中西部地区的土地供给背景下,东部地区和中西部地区在传统产业领域的竞争会在两个方面影响城市的绿色全要素生产率。

(一)土地供给偏向、环境规制与城市绿色全要素生产率

中国偏向中西部地区和中小城市的土地供给政策,造成了土地供给与经济发展水平引致的土地需求之间的失衡。经济发达的东部地区和核心城市凭借先天的地理位置优势和早期经济发展过程中形成的人才和资本的集聚效应,使其在吸引投资的竞争中占得先机,但是土地供给偏向政策限制了东部地区和核心城市的产业承载空间,迫使这些地区和城市对其辖区内已有企业和新进企业进行筛选,以提高单位用地产出水平,从而提升稀缺土地资源的利用效率,那么,环境规制政策便成为可能的筛选机制之一。相反,广大中西部地区和中小城市在面临区位劣势和经济集聚度低的“引资劣势”约束下,却获得了超过其经济发展水平所需的土地供给。地方政府为了弥补引资劣势,最大化地方经济利益,往往通过压低地价,放松环境规制的方式,尽可能用完土地供给指标。[3]

本文认为,基于土地供给指标相对稀缺度引致的环境规制变化对城市绿色全要素生产率的影响存在空间差异。首先,对东部地区和核心城市而言,用地紧缺“倒逼”的环境规制升级,若与城市产业转型升级同步,则可能通过淘汰落后产业,提升产业结构的高度化,实现城市绿色全要素生产率的增长;若因用地紧缺而被动提高的环境规制强度背离城市产业转型升级路径,则可能引起城市产业合理化反向发展、挤占企业创新投入而阻碍城市绿色全要素生产率的提升。[24]其次,对中西部地区和中小城市而言,由于存在人才、资本、技术和区位上的劣势,中西部地区和中小城市对资本密集型的创新型产业吸引力不足,因用地指标相对充足而放松环境规制,只会加速高污染、高耗能的低端制造业向其转移[5],从而降低这些城区和城市的绿色全要素生产率。

(二)土地供给偏向、经济集聚与城市绿色全要素生产率

经济集聚是指经济活动在某一地理空间范围内相对集中的现象。[25]经济集聚产生的运输成本节约、规模经济、知识溢出和劳动力市场匹配等正外部性效应可以促进城市经济增长,然而,资源过度集中导致的拥堵效应,也会使得经济集聚对城市经济增长产生负外部性。[26]从经济集聚与城市绿色全要素生产率的关系角度看,经济集聚正外部性效应的发挥,可以通过规模效应、技术效应和结构效应促进城市绿色全要素生产率的提高。同时,经济集聚负外部性造成的城市内部交易成本的上升、人才的挤出效应和环境承载力下降也会阻碍城市绿色全要素生产率的提高。

经济集聚现象既是市场配置资源的结果,又受行政干预的调节。[4]改革开放以来,市场力量和政府干预在中国城市经济集聚度的形成过程中一直处于兼容与冲突并存的局面。改革开放初期,在市场力量和政府干预的协同作用下,资源不断向东部地区和核心城市集聚,使得这些地区的经济发展水平和经济集聚度与中西部地区和中小城市间的差距不断拉大。[27]为了平衡区域和城市间经济发展水平差距,政府在土地供给指标的配置上有意偏向中西部地区和中小城市。[1]一方面,这一政策的实施弱化了市场力量对城市经济集聚度的影响,引导资源流向土地供给更加充裕的广大中西部地区和中小城市,然而,现实经验表明,土地偏向政策既无法取代市场力推动资源在缺乏市场竞争优势的中西部地区和中小城市集聚,也有损于东部地区和大城市经济集聚正外部性效应的发挥,只会导致资源配置的分散化,有碍于中国城市整体集聚度的提高。另一方面,土地供给约束限制了东部地区和核心城市的产业和人口承载力,而市场力量又推动产业和人口不断向这些地区流入,两种反向力量的疊加,放大了东部地区和核心城市经济集聚的负外部性,有碍于东部地区和核心城市绿色全要素生产率提高。

三、研究设计

(一)变量选取

(1)核心解释变量:土地行政配置协调度。本文参考已有的关于空间均衡理论的研究文献[28],从土地行政供给能力和土地利用强度两个维度选取评价指标构建土地供给空间配置的协调度指数,表征中国土地供给偏向。遵循数据的代表性和可得性原则,本文选取的土地行政供给能力的测度指标有:(1)工业用地行政供给能力指数(IS),反映政府新增工业用地相对城市工业需求的充裕度,用城市工业用地出让面积与城市工业增加值之比表示。(2)住宅用地行政供给能力指数(HS),反映政府新增住宅用地相对城市就业人口的充裕度,用城市住宅用地出让面积与城市就业人口总量之比表示。(3)商业用地行政供给能力指数(BS),反映政府新增商业用地相对城市服务业需求的充裕度,用城市商业用地出让面积与第三产业增加值之比表示。(4)土地价格指数(PI),用城市土地出让均价与城市人均收入之比表示。指标(1)-(3)为土地行政供给能力的正向指标,指标(4)为负向指标。土地利用强度的测度指标有:(1)土地城镇化指数(LP),反映城市建设规模,用城市建成区面积与城市行政区面积之比表示。(2)经济密度(LE),反映城市建设用地产出规模,用地均GDP表示。(3)人口承载力指数(PD),用城市人口密度表示。(4)城市非农产业发展力指数(FB),用城市二三产业产值占GDP比重表示。指标(1)-(4)均为土地利用强度的正向指标。

数据标准化处理。为了消除量纲和异常值的影响,本文采用极值法对构建土地行政供给能力和土地利用强度的各二级指标进行数据标准化处理。标准化公式如下:

X′ijt=Xijt-minXijtmaxXijt-minXijt×0.9+0.1,正向指标。(1)

X′ijt=maxXijt-XijtmaxXijt-minXijt×0.9+0.1,负向指标。(2)

式(1)-(2)中X′ijt为具有10%统计波动的标准化指标,Xijt为第t年j城市第i指标的原始值,minXijt和maxXijt为第t年所有城市第i指标的最小值和最大值。

协调度指数计算。借鉴谭术魁等的方法[29],计算各城市的土地行政供给能力指数(AS)和土地利用强度指数(LD),在此基础上计算土地行政配置协调度(CD),计算公式如下:

AS=12(IS+HS+BS+PI4+4IS×HS×BS×PI)(3)

LD=12(LP+LE+PD+FB4+4LP×LE×PD×FB)(4)

CD=AS×LD(αAS+βLD)2λ(5)

AS值越大,表示城市土地行政供给能力越强,即城市获得的上级政府配置的用地指标越多。LD值越大,表示城市的土地利用强度越高,即市场对城市建设用地的需求越大。CD为城市土地行政供给能力与土地利用强度的行政配置协调度,α和β为衡量土地行政供给能力与土地利用强度匹配性的权重,λ为调节系数。借鉴谭术魁等(2017)的做法,本文设λ=3,α=β=0.5。CD的取值范围为[0,1],当CD=0时表示土地行政供给与市场化需求根本不协调;当CD=1时表示土地行政供给与市场化需求处于最佳协调状态;当0.9<CD≤1时土地行政供给与市场化需求处于优质协调状态;当0.7<CD≤0.9时为中度协调状态;当0.5<CD≤0.7为勉强协调状态;当0≤CD≤0.5为失衡状态。

图1给出了利用中国285个地级市计算得到的东部城市与中西部城市,核心城市与中小城市的土地行政供给指数、土地利用强度指数和土地行政配置协调度指数的均值①①东部地区城市包括辽宁省、河北省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省所辖市以及北京市和天津市;本文定义的核心城市为所有省会城市、直辖市、计划单列市以及京津冀、长三角和珠三角城市群中的核心城市,具体包括京津冀的唐山;长三角的苏州、无锡、常州、扬州、南通、镇江、泰州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、台州;珠三角的珠海、佛山、肇庆、江门、惠州、东莞、中山。除此以外的其他城市为中小城市。。从图1的左图可以看出,中西部城市和中小城市的土地行政供给指数明显高于东部城市和核心城市,说明中国土地供给的空间配置存在偏向中西部地区和中小城市的事实。从图1的中图可以看出,核心城市的土地利用强度最高,东部城市次之,中西部城市和中小城市接近并处于土地利用强度的最低端,城市土地利用强度与城市经济发展水平相吻合。结合图1的左图和中图可以看出,中西部城市和中小城市的土地行政供给指数高于其土地利用强度指数,核心城市的土地利用强度指数高于土地行政供给指数,东部地区土地行政供给指数虽然略高于土地利用强高指数,但是在剔除辽宁省和河北省两个经济欠发达的东部省份城市后,东部地区的土地行政供给指数低于地利用强度指数②②受篇幅限制,文中未提供剔除辽宁省和河北省后的东部地区土地行政供给指数、土地利用强度指数和土地配置协调度指数,感兴趣的读者可以向作者索取。。这表明,平均而言,相对于土地的市场化需求,中西部地区和中小城市存在土地行政供给过度问题,而东部发达地区和核心城市存在土地行政供给不足问题,由此导致了中国不同地区和不同等级城市均存在土地行政配置协调度指数下降的趋势(见图1中的右图)。

(2)被解释变量:绿色全要素生产率。本文借鉴王兵等测算绿色全要素生产率的方法[9],运用基于方向距离函数的SBM-Luenberger生产率指标法对中国285个地级市的绿色全要素生产率进行测算③③受篇幅限制,本文省略了对SBM函数和Luenberger生产率指标模型具体的理论说明,关于模型的详细介绍请参见王兵等(2010)。。本文使用的投入要素指标说明如下:①劳动,以城镇单位从业人员期末数与城镇私营和个体从业人员期末数之和表示。②资本,根据张军等的方法[30],以2000年为基准年,运用永续盘存法按2000年的价格计算各城市的资本存量。③能源投入,本文使用各城市的用电量作为能源投入的衡量指標。④“好”产出,以城市地区生产总值表示。⑤“坏”产出,以城市工业二氧化硫排放量和碳排放量为衡量指标。

综上,本文基于考虑能源消耗的投入产出视角,使用matlab2018a编程计算出2007~2018年中国285个地级市的绿色全要素生产率(GTFP)的Luneberger生产率指标。

(3)控制变量。借鉴谢呈阳和胡汉辉[6]、姜旭等[24]、林伯强和谭睿鹏[31]的研究,本文选取如下9个可能影响城市绿色全要素生产率的指标作为控制变量:①环境规制(regl),以各城市历年政府报告中与环保相关词的频数占比表示①①相关词包括:环保、污染、能耗、减排、排污、生态、绿色、低碳、空气、大气、化学需氧量、二氧化碳、二氧化硫、PM、颗粒、污水、清洁、新能源、生态环境、自然环境、环境保护、保护环境、环境治理、环境整治、水环境、资源环境、人居环境、环境友好、环境监管、环境监督、环境执法;上述词的频数,减去大气谦和、政治生态、经济生态、金融生态、文化生态,以尽可能排除无关词汇;经过上面两步的统计,得到环境相关词频数,除以总词频数量,即是本文的环保词频占比(单位%)。。②经济集聚度(lnaggl),用城市单位建成区面积上的总人口的自然对数表示。③研发投入(lnR&D),以政府科学技术支出的自然对数表示。④教育投入(lnedu),以政府教育事业费支出的自然对数表示。⑤城市经济发展(lngdp),用城市人均地区生总值的自然对数表示。⑥城市外商投资规模(lnfdi),以城市实际利用外商直接投资总额的自然对数表示。⑦所有制结构(owner),用城市个体和私营从业人数占城市就业总数的比重表示。⑧政府干预程度(invern),用政府财政支出占本地GDP的比重表示。⑨城市产业结构(instr),以城市第二产业总产值占本地GDP的比重表示。

本文中城市各类土地供给和土地出让均价数据来自中国土地市场网;城市碳排放数据来自SCIENTIFC DATA;环境规制数据来自手工收集各城市政府工作报告中关于环境的词频;其他数据均来自《中国城市统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》。

(二)模型构建

lnGTFPit=β0+β1lnRCDit+βncontrols+year+μ+εit(6)

式(6)中被解釋变量lnGTFPit为城市绿色全要素生产率加1后的自然对数;lnRCDit为模型的核心解释变量,为了方便实证结果的解释,我们以城市土地行政配置协调度(CD)倒数的自然对数表示,该指标可以视为土地行政配置的失衡度,数值越大,说明土地行政配置失衡越严重;controls为控制变量; year和μ为时间和地区虚拟变量;β为代估系数; εit为随机扰动项。

四、实证结果

(一)变量描述性统计

表1显示2007~2018年我国285个地级市绿色全要素生产率(GTFP)的均值为-0.0042,中位数为-0.0012,超过一半的样本在此期间内存在绿色全要素生产率退步。土地行政配置协调度(CD)的均值为0.5776,中位数为0.6120,超过一半的样本处于土地行政配置勉强协调状态,10%分位数为0.3755,土地行政配置处于失衡状态,90%分位数为0.9828,土地行政配置处于优质均衡状态。

(二)组间均值、中位数差异检验

本文按照土地行政配置协调度(CD)将样本分为三组:优质协调(CD>0.9)、失衡1(CD<0.5&AS<LD)和失衡2(CD<0.5&AS>LD),并将失衡1和失衡2分别与优质协调进行组间均值与中位数差异检验,限于篇幅,结果留存备索。优质协调的GTFP均值为0.0046,失衡1和失衡2的均值分别为0.0038和-0.0052,后二者与优质协调组的均值和中位数差异均在5%的统计水平上显著,说明由土地行政供给与市场需求不匹配造成的土地行政配置失衡不利于城市绿色全要素生产率的提升。

(三)基准回归检验

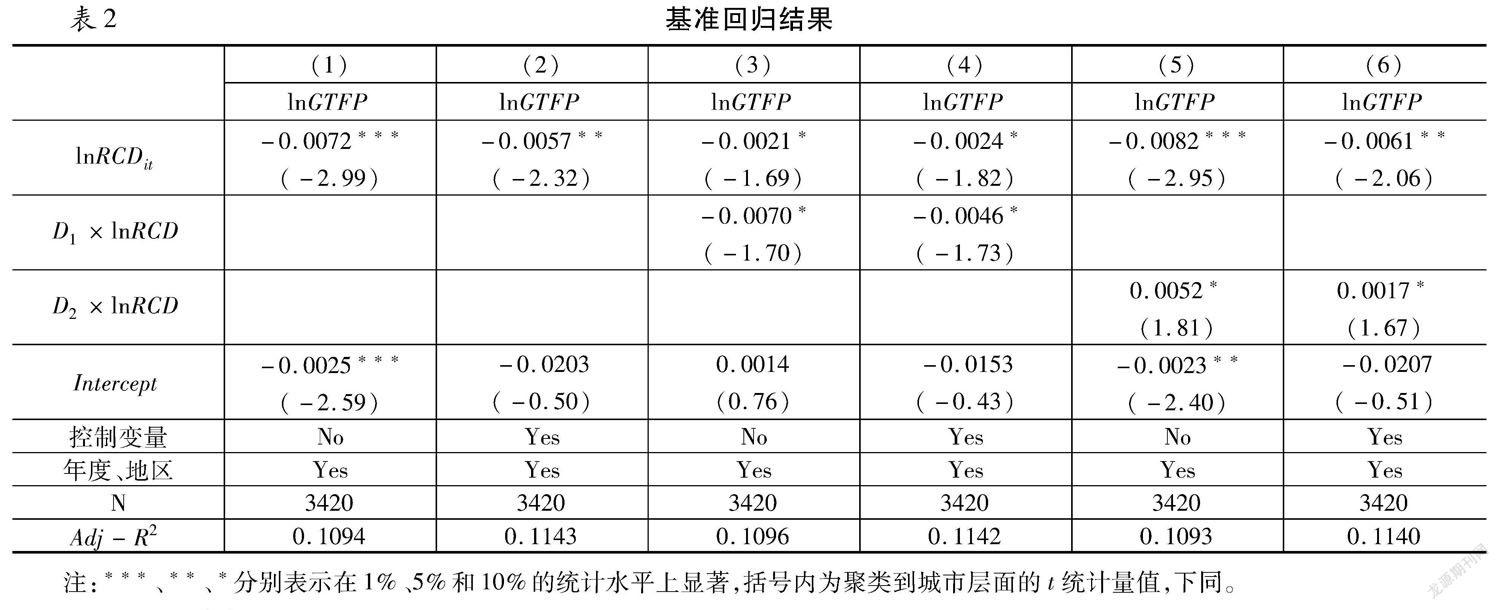

从表2中的模型(1)-(2)可以看出,lnRCDit在5%的统计水平以上对城市绿色全要素生产率有显著的负向影响,土地行政配置失衡不利于城市绿色全要素生产率水平提升。模型(3)-(6)中加入了区域虚拟变量D1(D1=1,中西地区;D1=0,东部地区)和城市等级虚拟变量D2(D2=1,核心城市;D2=0,中小城市)与lnRCDit的交乘项。回归结果表明,土地行政配置失衡对中西部地区和中小城市绿色全要素生产率的负面影响高于东部地区和核心城市。其他控制变量的回归结果表明,环境规制越严格、城市集聚度越高、研发投入和教育投入越大、经济开放度越高,城市绿色全要素生产率水平越高;个体和私营就业比重越大、政府干预程度越高、二产比重越大,城市绿色全要素生产率水平越低,控制变量的回归结果大都符合本文的理论预期。基准回归中,各模型的总体VIF值和各变量的VIF值均小于10,说明模型不存在严重的多重共线性问题。

(四)分样本回归检验

根据土地行政配置协调度(CD)的取值范围,本文将样本分为CD<0.5&AS<LD;CD<0.5&AS>LD;0.5<CD≤0.7&AS>LD;0.5<CD≤0.7&AS<LD四个子样本,开展进一步研究,结果见表3。

表3中,模型(1)的回归结果显示,在土地行政配置处于失衡状态且土地行政供给大于土地利用强度的分样本中,土地行政配置扭曲度(lnRCD)对城市绿色全要素生产率的影响在5%的统计水平上显著为负。模型(2)的回归结果表明,该样本中,城市的土地行政供给能力(lnAS)在10%的统计水平上对其绿色全要素生产率有显著的负向影响。从模型(1)和(2)的样本分布情况上看,该样本主要为中西部地区的中小城市(占该样本总量的96.5%)。综合模型(1)和(2)的回归结果和样本分布情况可以看出,偏向中西部地区中小城市的土地供给政策引致的土地行政配置扭曲不利于这些地区和城市的绿色全要素生产率提高,降低对这些地区和城市的土地行政供给反而有利于提高这些地区的绿色全要素生产率。剔除东部城市和核心城市后回归结果依然成立。

模型(3)-(4)为土地行政配置失衡且土地行政供给能力小于土地利用强度的分样本回归结果。从样本分布上看,该样本全部为东部地区的核心城市。模型(3)的回归结果表明,东部地区核心城市土地行政供给不足引致的土地行政配置扭曲(lnRCD)对这些城市的绿色全要素生产率在5%的统计水平上有显著的负向影响,从模型(4)的回归结果可以看出,提高对东部地区核心城市的土地行政供给(lnAS)在10%的统计水平上能够显著促进这些城市的绿色全要素生产率水平的提高。

表3中模型(5)-(8)给出了土地行政配置处于勉强协调状态的分样本回归结果,其中模型(5)-(6)为土地行政供给高于土地利用强度的子样本回归结果。从样本分布看,中西部城市占该样本总量的比重达93.2%,中小城市占比达99.2%,可见,土地行政配置勉强协调且土地行政供给高于土地利用强度的城市主要为中西部地区的中小城市。从模型(5)和(6)的回归结果可以看出,土地行政配置扭曲度(lnRCD)的上升在5%的统计水平上对该样本城市的绿色全要素生产率有显著的负向影响,降低这些城市的土地行政供给能力(lnAS)在5%统计水平上能够显著提升该样本城市的绿色全要素生产率。剔除东部城市和大城市后回归结果依然成立。

模型(7)-(8)给出了土地空间配置处于勉强协调状态且土地行政供给能力低于土地利用强度的子样本回归结果,从中可以看出,该样本城市全部位于东部地区,并且以东部地区的中小城市为主。模型(7)的回归结果表明,由土地供给小于市场需求引致的土地配置扭曲度(lnRCD)的上升在10%的统计水平上显著促进了这些城市的绿色全要素生产率水平的提高,增加这些城市的土地供给反而在5%的统计水平上不利于城市绿色全要素生产率水平的提高,在剔除核心城市样本后,回归结果依然成立。这一结果可能是由于对东部地区的中小城市进行适当的土地供给限制,反而能够提高东部地区中小城市的土地资源使用效率,增加单位用地的产出強度,降低单位用地的污染排放,从而有利于提升城市的绿色全要素生产率。

(五)内生性检验

城市绿色全要素生产率与土地行政配置协调度和城市土地行政供给能力之间可能存在内生性关系。即土地行政配置协调度和城市土地行政供给能力能够影响城市绿色全要素生产率,但反过来,绿色全要素生产率高的地方,土地行政配置协调度更合理,土地行政供给能力更能满足市场需求,即城市绿色全要素生产率与土地行政配置协调度和城市土地行政供给能力间存在反向因果关系。本文采用工具变量法处理该内生性问题。工具变量的选择应满足相关性和外生性两个条件,本文认为城市地形的平均坡度(slop)是合适的工具变量。首先,城市地形的平均坡度决定了城市建设用地的开发难易度,从而影响土地行政供给能力和土地行政配置协调度,满足工具变量相关性的条件。其次,城市地形的平均坡度是由自然地理因素决定,不会对城市绿色全要素生产率产生直接影响,满足工具变量外生性的条件。本文使用IV-2SLS法对基准模型和分样本模型进行面板工具变量组间估计。

表4给出了IV-2SLS第一阶段回归结果,以检验工具变量的有效性。从表4中可以看出,在全样本基准模型中,工具变量对土地行政配置扭曲度有显著的正向影响,说明城市地形越复杂,越容易引致土地行政配置的扭曲。在分样本模型中,工具变量对土地行政配置扭曲度的影响均在5%的统计水平上显著,但影响方向因土地行政供给能力与土地利用强度的相对大小分异。在所有分样本中,工具变量对土地行政供给能力均有显著的负向影响,即城市地形越复杂,土地行政供给能力越弱。表4中全样本和分样本第一阶段回归的弱工具变量F值均高于10,符合经验法则,说明模型不存在弱工具变量问题。

表5中报告了工具变量第二阶段回归结果。从中可以看出,在全样本中,土地行政配置扭曲度在5%的统计水平上对城市绿色全要素生产率有显著的负向影响,与基准模型相比,影响强度有所下降,但影响方向一致。在分样本中,土地行政配置扭曲度和城市土地行政供给能力对城市绿色全要素生产率均存在显著影响,并且影响方向也与前文中分样本回归模型一致。当然,尽管工具变量模型和前文的基准回归模型与分样本回归模型在参数估计的数值大小和显著性上存在一定的差异,但是在影响方向上是一致的,从而进一步说明了土地行政配置扭曲不利于中国城市绿色全要素生产率的提高、偏向中西部地区与中小城市的土地行政供给政策、限制东部地区核心城市的土地行政供给政策对这些城市的绿色全要素生产率均会产生显著的负向影响。

五、中介效应检验

通过前文的分析可知,平均而言,中西部地区和中小城市的土地行政供给能力高于土地利用强度,东部地区和核心城市的土地行政供给能力低于土地利用强度,中国土地行政供给存在偏向中西部地区和中小城市的特征事实。实证研究结果表明,土地供给偏向引致的土地行政供给配置失衡不利于城市绿色全要素生产率的提升,减少中西部地区的中小城市土地供给,增加东部地区核心城市的土地供给有利于提升这些城市的绿色全要素生产率水平。在本节中,我们基于中介效应模型进一步考察土地供给偏向政策影响城市绿色全要素生产率的路径机制。根据前文的理论机制分析,本文认为,土地供给偏向可能通过环境规制、经济集聚两条路径对城市绿色全要素生产率产生影响。

本文构建如下递归方程检验偏向中西部地区和中小城市的土地供给政策引致的土地行政配置失衡影响城市绿色全要素生产率的中介效应:

lnGTFPit=β0+β1lnRCDit/lnAS+βncontrols+year+μ+εit(7)

Mit=β0+β1lnRCDit/lnAS+βncontrols+year+μ+εit(8)

lnGTFPit=β0+β1lnRCDit/lnAS+β2Mit+βncontrols+year+μ+εit(9)

其中Mit为中介变量,包括环境规制和经济集聚度,式(7)-(9)中的controls为式(6)剔除某一中介变量后的控制变量。为了简化分析,本文重点考察土地行政供给处于失衡状态且土地行政供给大于土地利用强度(中西部地区的中小城市)和土地行政供给小于土地利和强度(东部地区的核心城市)两类样本的中介效应。以城市地形的平均坡度(slop)为工具变量,使用IV-2SLS控制内生性问题后,得到的检验结果呈现在表6和表7中①①受篇幅限制,表6和表7中仅报告工具变量第二阶段回归结果,所有模型第一阶段回归结果的弱工具变量F值检验均大于10,满足要求。第一阶段回归结果留存备索。。

(1)环境规则的中介效应检验。由表6中的模型(1)和模型(7)可以看出,在不控制中介变量的情况下,偏向中西部地区中小城市的土地供给引致的土地行政配置失衡对中西部地区中小城市的绿色全要素生产率有显著的负向影响,回归结果与前文一致。模型(2)和(8)的回归结果表明,中西部地区中小城市的土地行政配置失衡显著降低了其環境规制强度,增加土地行政供给能力使得中西部地区的中小城市为了最大化用完土地供给指标而放松环境规制。模型(1)至(3)和模型(7)至(9)的中介效应检验结果表明,对中西部地区中小城市的土地供给偏向政策,通过降低中西部地区中小城市的环境规制强度,阻碍中西部地区中小城市的绿色全要素生产率水平提高。表6中的模型(4)和(10)表明,在控制中介变量的情况下,对东部地区核心城市的供地限制引起的土地行政配置失衡不利于这些城市的绿色全要素生产率水平提高,增加对东部地区核心城市的土地供给在10%的统计水平上能够显著促进其绿色全要素生产率水平。从模型(5)和模型(11)可以看出,对东部地区核心城市的供地限制倒逼这些城市提高环境规制强度,环境规制强度因用地紧缺的被动提升可能进一步推高了这些城市的企业生产成本,从而造成了环境规制对东部地区核心城市绿色技术创新的挤出效应,不利于东部地区核心城市的绿色全要素生产率水平提升(见模型(6)和(12))。

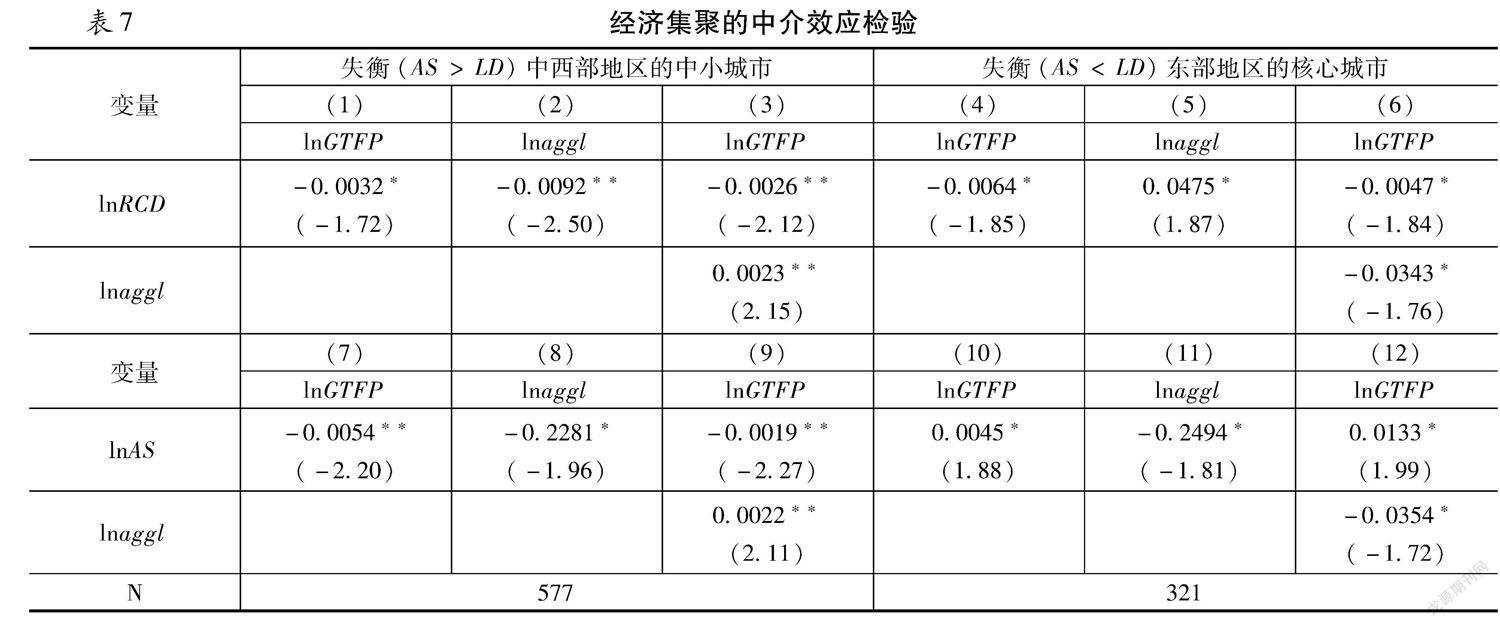

(2)经济集聚的中介效应检验。从表7的回归结果可以看出,土地行政配置失衡和土地行政供给能力通过经济集聚对两组样本的城市绿色全要素生产率影响的中介效应是显著的。对中西部地区的中小城市而言,土地行政配置失衡对经济聚集有显著的负向影响(见模型(1)),提高中西地区的中小城市土地行政供给能力不利于这些城市经济集聚度的增强(见模型(2)),城市经济集聚度的降低弱化了中西部地区中小城市经济集聚正外部性对城市绿色全要素生产率的促进作用(见模型(3)和(9)),从而造成偏向中西部地区中小城市的土地供给政策抑制了这些城市绿色全要素生产率的提高。由表7中模型(5)和(11)可以看出,对东部地区核心城市的供地限制导致这些城市的经济集聚度的提高,而这种非市场手段引致的经济集聚度的被动提高倒逼东部地区核心城市的生产成本上涨,放大了这些城市经济集聚的负外部性,因而不利于东部地区核心城市的绿色全要素生产率水平的提升(见模型(6)和(12))。

六、结论与启示

本文利用中国2007~2018年间285个地级市及以上城市的面板数据,使用协调度测算模型计算了综合考虑各城市工业、住宅和商业用地行政供给能力和土地利用强度的土地行政配置协调度,同时基于方向距离函数的SBM-Luenberger生产率指标法对中国285个地级市的绿色全要素生产率进行测算,从理论和实证两个维度分析了中国偏向中西部地区中小城市的土地供给政策对城市绿色全要素生产率的影响及路径机制,并使用工具变量法缓解内生性问题造成的影响。本文的主要结论如下:①整体平均而言,中西部地区和中小城市的土地行政供给能力高于土地利用强度,东部地区和核心城市的土行政供给能力低于土地利用强度,中国土地行政供给存在偏向中西部地区和中小城市的特征事实,从而造成中国土地行政配置协调度下降。②土地行政配置失衡对城市绿色全要素生产率有显著的负向影响,并且失衡对中西部地区和中小城市绿色全要素生产率的负向影响高于东部地区和核心城市。③分样本回归结果表明,土地行政配置处于失衡或勉强协调且土地行政供给大于土地利用强度的城市主要为中西部地区的中小城市,土地行政配置处于失衡且土地行政供给小于土地利用强度的城市全部为东部地区的核心城市。减少中西部地区的中小城市的土地行政供给,增加东部地区核心城市的土地行政供给,降低土地行政配置失衡度有利于促进中西部地区的中小城市和东部地区核心城市的绿色全要素生产率增长。④使用工具变量法缓解内生性问题后,回归结果与前文一致,进一步证明了研究结论的稳健性。⑤机制分析与中介效应检验结果表明,土地供给偏向政策通过环境规制和经济集聚两种路径对中西地区中小城市和东部地区核心城市绿色全要素生产率产生影响。

中央政府偏向中西部地区和中小城市的土地供给政策,意在扶持经济落后地区,协调不同区域和城市均衡发展,但是造成了土地资源配置效率下降。综合以上研究结论,本文提出如下对策建议:①改革财税分配体制,提高税收在调节区域经济发展不平衡中的作用,增加中央政府对欠发达地区的转移支付以缓解欠发达地区的财政支出压力,降低欠发达地区过度依赖土地财政所造成的土地资源浪费。②加强对人口流出地城市的土地市场监管,严格限制人口流出城市的城区面积盲目扩张,避免资源分散造成的城市集聚度下降;增加对人口流入地城市的土地供给,尤其是增加保障房、医疗、教育等公共物品建设用地的供给,降低人口流入地的生产和生活成本,更好地发挥人口流入城市经济集聚的正外部性。③发挥市场在调节土地资源配置中的作用。2020年4月9日国务院出台了《中共中央关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,指出要推动土地要素市场化配置。只有通过建立城市建设用地指标的跨区交易市场,引导建设用地指标通过市场渠道在不同地区间合理流动,才能提高土地资源的利用效率,降低生产和生活成本,促进绿色全要素生产率的提高。④健全政府对土地市场的干预机制,引导土地资源流向高产出,低污染的绿色环保产业和高新技术产业,抑制地方政府以地引资的恶性竞争,加强对欠发达地区招商引资环境准入门槛的监管。

参考文献:

[1]陆铭,张航,梁文泉.偏向中西部的土地供应如何推升了东部的工资[J].中国社会科学,2015(5):59-83.

[2]汪冲.用地管控、财政收益与土地出让:央地用地治理探究[J].经济研究,2019,54(12):54-69.

[3]陶然,陆曦,苏福兵,等.地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J].经济研究,2009,44(7):21-33.

[4]陆铭,冯皓.集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J].世界经济,2014,37(7):86-114.

[5]李宝礼,邵帅,张学斌.中国土地供给的空间错配与环境污染转移——来自城市层面的经验证据[J].中南大学学报(社会科学版),2020,26(6):103-118.

[6]谢呈阳,刘梦.市场化进程能否促进中国制造业升级——来自106家上市公司的证據[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2020,22(6):75-84.

[7]Hailu, A.,Veeman, T.S .,.Environmentally Sensitive Productivity Analysis of the Canadian Pulp and Paper Industry,1959-1994:An Input Distance Function Approach[J].Journal of Environmental Economics and Management, 2000,40:251-274.

[8]陈诗一.中国的绿色工业革命:基于环境全要素生产率视角的解释(1980~2008)[J].经济研究,2010,45(11):21-34.

[9]王兵,吴延瑞,颜鹏飞.中国区域环境效率与环境全要素生产率增长[J].经济研究,2010,45(5):95-109.

[10]Cooper,W.W.,L.M.Seiford,and K.Tone,.Data Envelopment Analysis,Boston:Kluwer Academic Publishers, Second Edition ,2007.

[11] Chung,Y.H.,R.Fare,and S.Grosskopf,.Productivity and Undesirable Outputs:A Directional Distance Function Approach[J].Journal of Environmental Management,1997,51:229-240.

[12]Chambers,R.G.,R.Fare, and S.Grosskopf,.Productivity Growth in APEC Countries[J].Pacific Economic Review,1996,1:181-190.

[13]李玲,陶锋.中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角[J].中国工业经济,2012(5):70-82.

[14]李德山,张郑秋.环境规制对城市绿色全要素生产率的影响[J].北京理工大学学报(社会科学版),2020,22(4):39-48.

[15]李鹏升,陈艳莹.环境规制、企业议价能力和绿色全要素生产率[J].财贸经济,2019,40(11):144-160.

[16]程中华.集聚经济与绿色全要素生产率[J].软科学,2015,29(5):41-44.

[17]陈阳,唐晓华.制造业集聚对城市绿色全要素生产率的溢出效应研究——基于城市等级视角[J].财贸研究,2018,29(1):1-15.

[18]余奕杉,卫平,高兴民.生产性服务业集聚对城市绿色全要素生产率的影响——以中国283个城市为例[J/OL].当代经济管理:1-15.

[19]上官绪明,葛斌华.地方政府税收竞争、环境治理与雾霾污染[J].当代财经,2019(5):27-36.

[20]佘硕,王巧,张阿城.技术创新、产业结构与城市绿色全要素生产率——基于国家低碳城市试点的影响渠道检验[J].经济与管理研究,2020,41(8):44-61.

[21]范剑勇,莫家伟.地方债务、土地市场与地区工业增长[J].经济研究,2014,49(01):41-55.

[22]陈斌开,杨汝岱.土地供给、住房价格与中国城镇居民储蓄[J].经济研究,2013,48(1):110-122.

[23]邵朝对,苏丹妮,邓宏图.房价、土地财政与城市集聚特征:中国式城市发展之路[J].管理世界,2016(2):19-31.

[24]姜旭,卢新海,龚梦琪.土地出让市场化、产业结构优化与城市绿色全要素生产率——基于湖北省的实证研究[J].中国土地科学,2019,33(5):50-59.

[25]Porter,M.E.On Competition, Boston:Harvard Business School Press,1998.

[26]Krugman,P.,and A.J.Venables,The Seamless World:A Spatial Model of International Specialization,NBER working paper,1995:1-31.

[27]陆铭.城市、区域和国家发展——空间政治经济学的现在与未来[J].经济学(季刊),2017,16(4):1499-1532.

[28]陈雯,孙伟,赵海霞.区域发展的空间失衡模式与状态评估——以江苏省为例[J].地理学报,2010(10):1209-1217.

[29]谭术魁,刘琦,李雅楠.中国土地利用空间均衡度时空特征分析[J].中国土地科学,2017,31(11):40-46.

[30]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952~2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[31]林伯强,谭睿鹏.中国经济集聚与绿色经济效率[J].经济研究,2019,54(2):119-132.

The Desire to Benefit but to Lose: Land Supply Bias and Urban

Green Total Factor Productivity Growth

LI Baoli1,2,SHAO Shuai3,FAN Meiting1

(1.School of Urban and Region Science, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China; 2.School of Finance and Economics, Anhui Science and Technology University, Bengbu,Anhui 233000, China; 3.School of Business, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China)

Abstract:

The administrative land allocation coordination index was constructed using data from 285 prefecture-level cities in China from 2007 to 2018, and the results show that the administrative land allocation imbalance caused by excessive land supply is mainly in small and medium-sized cities in the central and western regions, and the administrative land allocation imbalance caused by insufficient land supply is all in core cities in the eastern region. The empirical results show that the imbalance in the administrative allocation of land is detrimental to the growth of green total factor productivity in Chinese cities.Reducing the administrative supply of land to small and medium-sized cities in the central and western regions and increasing the administrative supply of land to core cities in the eastern regions, reducing the imbalance in the administrative allocation of land, which is conducive to promoting green total factor productivity growth in small and medium-sized cities in the central and western regions and core cities in the eastern regions. The results of the mechanism analysis and mediating effects test indicate that the land supply bias policy affects green total factor productivity in small and medium-sized cities in the central and western regions and core cities in the eastern region through both environmental regulation and economic agglomeration paths.

Key words:

land supply bias;green total factor productivity;environmental regulation;economic agglomeration

收稿日期:2021-06-28

基金項目:国家社科重大项目“推动能源供给侧与消费侧协同绿色发展促进人与自然和谐共生研究”(21ZDA084);安徽省哲学社会科学规划一般项目“安徽省农村清洁能源支持政策实施绩效评价与路径优化研究”(AHSKY2019D093);安徽省科技厅科技创新战略与软科学研究项目“安徽省市场导向的绿色技术创新政策绩效评估与政策优化研究”(202006f01050029)。

作者简介:李宝礼(1984—),男,安徽滁州人,上海财经大学城市与区域科学学院博士后,安徽科技学院财经学院副教授,硕士研究生导师,研究方向为城市经济学、环境经济学;邵帅(1981—)(通讯作者),男,黑龙江七台河人,华东理工大学商学院教授,博士生导师,研究方向为能源与环境经济学;范美婷(1989—),女,浙江金华人,上海财经大学城市与区域科学学院助理研究员,研究方向为低碳经济、城市经济。