构建ECMO支持患者院际转运安全模式*

2022-03-25李桃姿徐凤玲胡少华徐恭霞蔡月红

——李桃姿 章 翀 徐凤玲 胡少华 杨 伟 高 婷 宫 娟 徐恭霞 蔡月红 刘 钢

1 主题选定

圈员采用头脑风暴法、权重评价法以及圈外专家咨询法,结合临床实践和品管经验,基于循证,共同献计献策,选定本期活动主题为“基于安全因素框架理论构建ECMO支持患者院际转运安全模式”。经QC-Story判定,本期活动主题为课题研究型。查新表明,在检索到的中英文文献中,尚未见到与主题研究内容一致的公开文献报道。

名词定义:(1)体外膜肺氧合(Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO)是将血液从体内引到体外,经膜肺氧合后用离心泵将血液灌回体内,用于体外呼吸和(或)循环支持,有效改善低氧血症及循环灌注不足,使自身心肺处于休息状态,为其功能恢复争取宝贵时间,从而使全身氧供和血流动力学处于相对稳定的状态[1]。(2)ECMO院际转运。ECMO院际转运主要有直接转运和间接转运两种模式。本课题研究内容均为直接ECMO 转运,即ECMO转运团队在转诊医院为患者进行ECMO置管,然后将患者转运至ECMO中心的过程[2]。

图1 ECMO支持患者院际转运安全模式

纳排标准:(1)纳入标准。患者满足ECMO适应证,且符合ECMO 转运条件;经机械通气支持无效的难治性低氧血症/高碳酸血症患者,需转院继续治疗;经积极药物治疗无效的感染性休克/心源性休克患者,需转院继续治疗。(2)排除标准。ECMO应用禁忌证;不适合启动或维持ECMO治疗;间接ECMO转运;ECMO航空转运;患者或家属拒绝使用ECMO或转运。

选题背景:随着医疗技术的不断进步,ECMO辅助治疗需求迅猛增长。体外生命支持组织年度注册数据[3]显示,截至2020年7月,全球共有133 371例患者接受了体外生命支持。中国医师协会体外生命支持专业委员会报告[4],2004年-2018年我国共开展ECMO辅助支持11 802例。但在临床实践中,某些疾病进展快的患者在不具备开展ECMO技术的医院发病,这时就需要由具备开展ECMO技术的团队为患者建立ECMO支持,稳定患者呼吸和循环后进行院际转运[5-6]。安全是ECMO院际转运的共性问题,影响ECMO院际转运安全的因素较多。国外ECMO院际转运相关并发症中,65.0%与患者相关,14.6%与仪器设备相关,14.5%与其他因素相关,12.6%与交通工具相关,5.8%与转运人员相关,1.9%与环境因素相关[7];国内ECMO院际转运不良事件中,发生原因主要与转运人员、转运设备和患者相关,各占1/3[8],其中用物不全(22.22%)、蓄电池及电源问题(16.67%)最为突出。安徽医科大学第一附属医院是安徽省开展 ECMO 辅助治疗较早、例数较多的医院,区域辐射全省22所地市级医院,自 2016 年11月实施 ECMO 治疗以来,截至2019年7月,共开展116例,其中院际转运74例(64.0%)。Vincent C等[9-10]提出的安全因素框架理论,主要用于患者安全管理,包括组织管理、团队、工作任务、环境、个人、患者6大核心要素,可从多角度分析不良事件发生相关因素并进行干预,从而减少安全隐患。

2 活动计划拟定

为保证数据的准确性和实施的有效性,本次活动将重点时间放在课题明确化及方策实施上。活动时间为2019年7月-2020年7月,其中:P阶段所占时长为25.0%,D阶段所占时长为57.0%,C阶段所占时长为13.0%,A阶段所占时长为5.0%。

3 课题明确化

3.1 模式构建

通过检索国内外相关文献、指南、专家共识等,回顾ECMO院际转运现状及研究进展,以患者安全为核心,以重症医学科为主导,以120急救中心为桥梁,以转诊医院为基础,基于安全因素框架理论,综合运用知情人员访谈、头脑风暴、临床预调研等方法,初步构建了ECMO支持患者院际转运安全模式。见图1。

3.2 现状水平分析

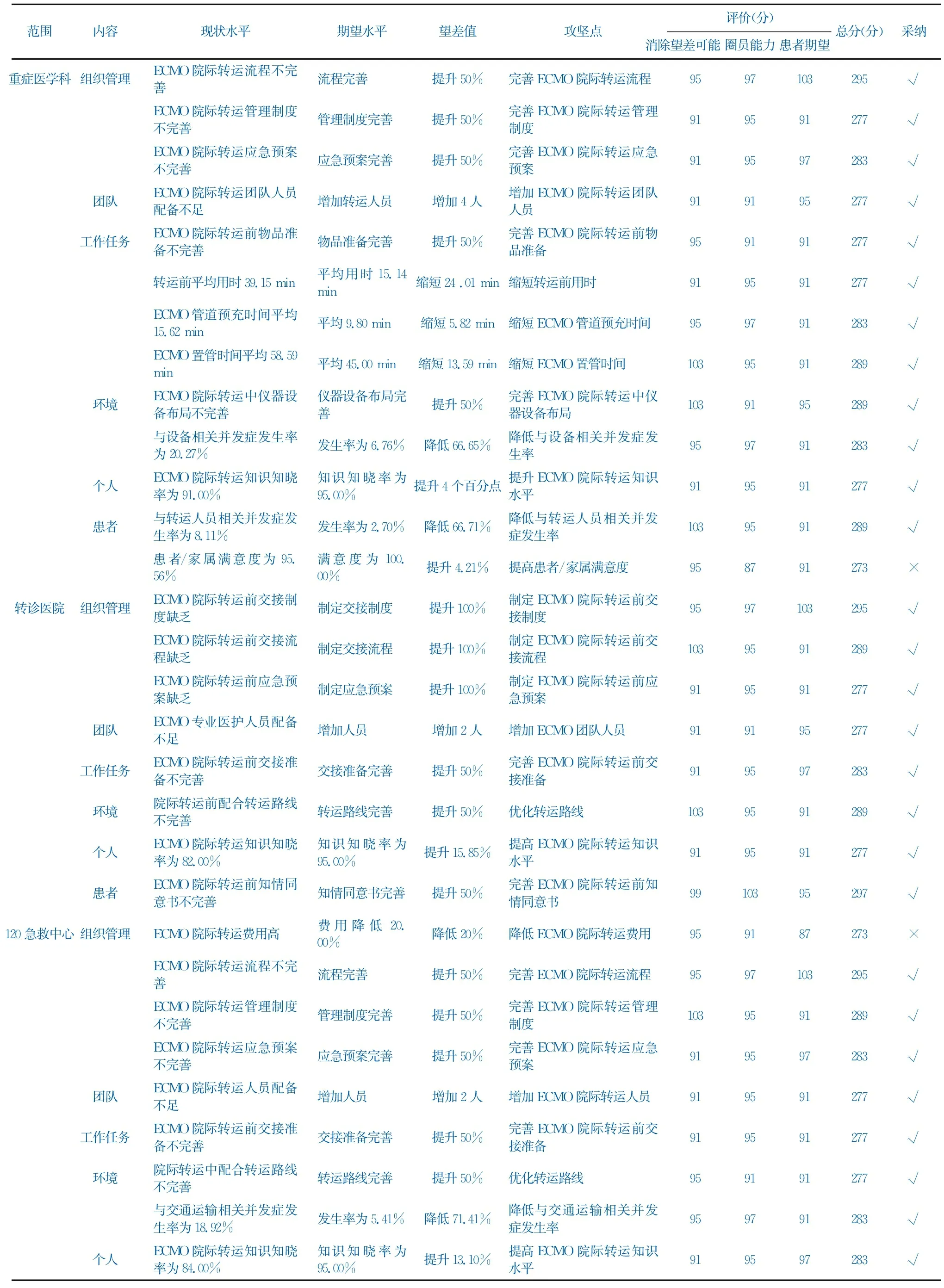

为搜集数据,发掘攻坚点,圈员采用现场查看、问卷调查等方法,从组织管理、团队、工作任务、环境、个人、患者6大方面着手, 对重症医学科、转诊医院、120急救中心展开现状水平调查,见表1“现状水平”栏。

3.3 攻坚点发掘

通过标杆学习,对所有调查把握项目设立期望水平,计算望差值,得出候选攻坚点,并利用评价法从圈员能力、消除望差可能、患者期望3方面进行“5-3-1 ”评分,依据80/20法则,确定候选攻坚点;根据组织管理、团队、工作任务、环境、个人、患者6大方面进行整理和总结,发掘攻坚点。见表1。

3.4 攻坚点整合

经过探讨与筛选,最终选出29个攻坚点,依据共性与个性,将其整理合并为4大攻坚点:(1)加强院际转运团队建设;(2)搭建知识交流平台;(3)构建区域一体化协同转运体系;(4)规范安全管理流程。

表1 攻坚点发掘

4 目标设定

目标值设定来源于两方面:一是相关文献资料;二是现状水平调查。共设定10项目标:(1)ECMO团队院际转运知识知晓得分由91分上升至95分[11];(2)转诊医院ECMO院际转运知识知晓得分由82分上升至95分[12];(3)120急救人员ECMO院际转运知识知晓得分由84分上升至95分[13];(4)转运前用时由39.15 min缩短到15.14 min[14];(5)ECMO管道预充时间由15.62 min缩短到9.80 min[15];(6)ECMO置管时间由58.59 min缩短到45.00 min[16];(7)与患者相关并发症发生率由28.37%减少到9.36%[7,17];(8)与转运人员相关并发症发生率由8.11%减少到2.70%[7,17];(9)与设备相关并发症发生率由20.27%减少到6.76%[7,17];(10)与交通运输相关并发症发生率由18.92%减少到5.41%[7,17]。

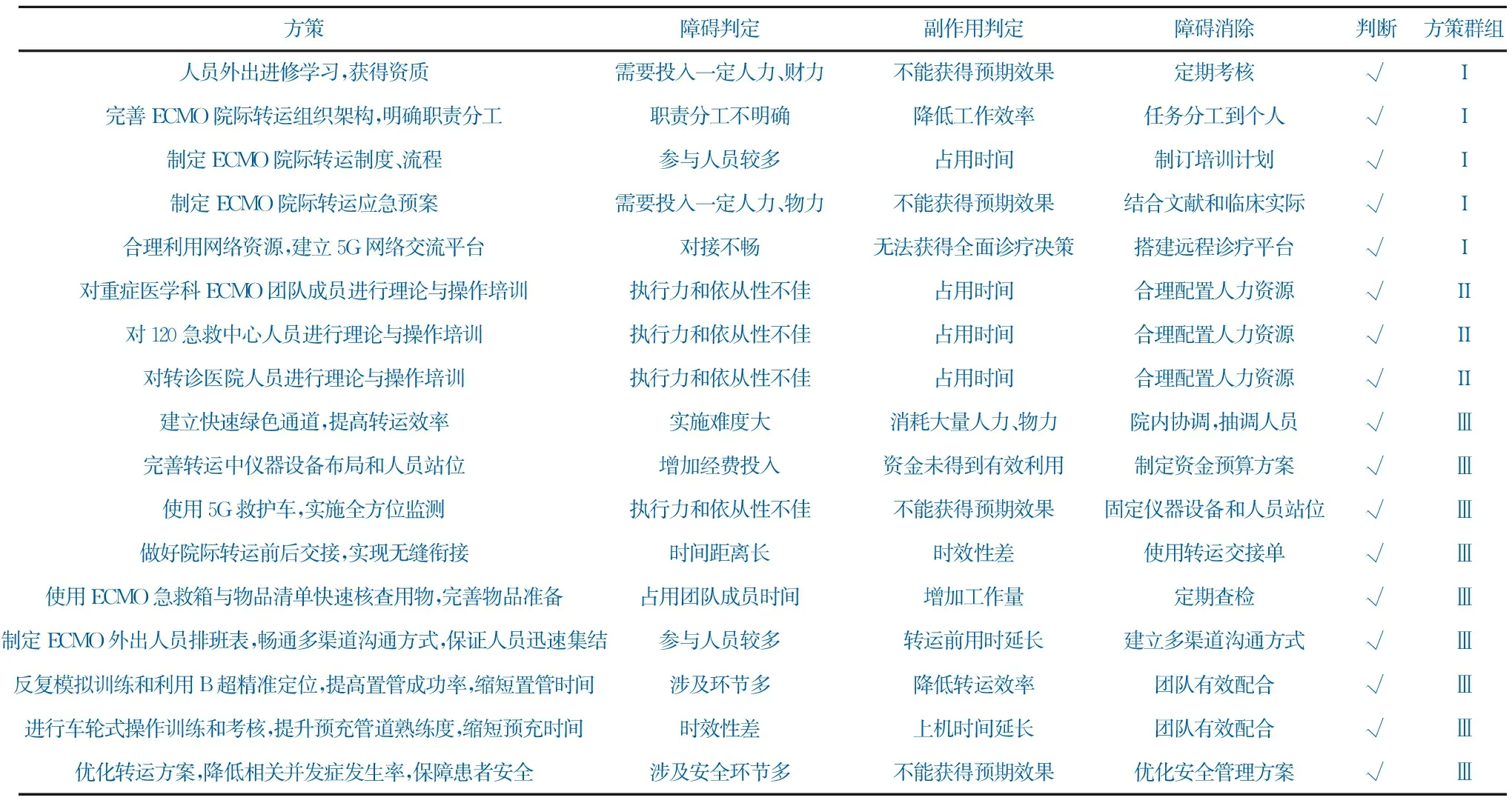

5 方策拟定

圈员针对攻坚点,利用头脑风暴法,从可行性、经济性、效益性3方面,按照“5-3-1”评分法对每一个方策进行打分(优5分、中3分、差1分),依据80/20法则选定有效方策(≥276分)。见表2。

6 最适方策追究

针对选定有效方策,圈员通过障碍判定、副作用判定以及障碍消除进行最适方策追究(表3),总结出3大方策群组:(1)打造专业、高效的ECMO院际转运团队;(2)构建三位一体同质化培训体系;(3)优化ECMO院际转运安全管理方案。同时,应用得失表与PDPC法对方策群组进行判断,方策群组实施均得大于失,可以实施。

7 最适方策实施与检讨

方策群组一:打造专业、高效的ECMO院际运转团队

方策内容:(1)完善ECMO院际转运团队组织架构,由决策层、实施层、保障层构成,并明确职责与分工,见图2。(2)制定ECMO院际转院制度6项,分别为仪器管理制度、院际转运团队管理制度、院际转运团队培训制度、院际转运制度、院际转运护理质量管理制度、120急救中心ECMO长途转运管理制度;职责2项,分别为院际转运医生组职责、院际转运护理组职责;院际转运流程1项,即ECMO院际转运流程;应急预案5项,分别为断电应急预案、管道抖动应急预案、管道滑脱应急预案、管道进气应急预案、循环管路渗血应急预案。(3)完善ECMO院际信息交流平台,借助“5G+远程会诊”技术实施ECMO远程会诊,利用微信实现实时互动沟通,并定期开展线上交流。

效果:ECMO院际转运团队专业、高效,组织构架完整、分工明确;ECMO院际转运管理制度、流程和应急预案完善;多次组织开展5G网络会诊、例会、培训、学术交流等。

方策群组二:构建三位一体同质化培训体系

方策内容:(1)以重症医学科为主导,联合120急救中心、转诊医院共同制定三位一体培训方案。(2)重症医学科、120急救中心、转诊医院联合开展ECMO院际转运情景模拟演练。(3)采用车轮式训练方法,强化重症医学科团队成员培训。(4)增加重症医学科团队人员外出进修学习机会。(5)重症医学科团队内部交流学习,精进专业水平。(6)重症医学科与120急救中心联合开展培训。(7)重症医学科赴转诊医院进行ECMO院际转运专项培训。

效果:转诊医院ECMO院际转运知识知晓得分由82分上升至95分,120急救中心人员ECMO院际转运知识知晓得分由84分上升至95分,ECMO团队院际转运知识知晓得分由91分上升至97分。

方策群组三:优化ECMO院际转运安全管理方案

方策内容:(1)基于安全因素框架理论,全面分析ECMO院际转运中存在的高发、高危安全问题,优化ECMO院际转运安全管理方案。(2)完善ECMO团队人力资源调配方案,建立微信、QQ、钉钉群等多种沟通方式,借助“手机+手环”实现实时定位,缩短集结时间。(3)自行设计内部规格可调、便于灵活转运、物品存取方便的ECMO专用多功能转运箱,联合ECMO院际转运物品核查单,有效缩短物品准备时间。(4)采用全数字彩色多普勒超声仪(便携式)进行动态、可视化血管精准穿刺,提高置管穿刺成功率,缩短置管时间。(5)发明并使用改良后ECMO预充装置,简化操作步骤,缩短预充时间。(6)采用自行设计的ECMO院际转运监测表,实时、动态监测血流量,及早发现血流量变化,及时采取干预措施,降低流量不稳定发生率。(7)采用改良后穿刺点加压器具有压力可调、加压时间可控的优点,降低穿刺点血肿及渗血发生率。(8)针对转运途中诸多影响管道稳定性的因素,改良循环管路侧支接口固定方法,并通过手持式超声机动态、实时监测转运途中循环管道在位情况,防止管道移位,避免循环管路进气。(9)申购轻巧便捷、性能稳定的转运专用ECMO主机及主动抗渗漏膜式氧合器,提升ECMO仪器性能,预防膜式氧合器血浆渗漏,降低与设备相关并发症发生率。(10)根据120救护车空间特点,绘制并张贴救护车布局图,合理利用空间,优化ECMO转运中人员及设备位置。

表2 方策拟定

效果:与患者相关并发症发生率由28.37%下降至8.11%,与转运人员相关并发症的发生率由8.11%下降至2.12%,与设备相关并发症的发生率由20.27%下降至6.02%,与交通运输相关并发症的发生率由18.92%下降至4.05%,转运前用时由39.15 min缩短至13.12 min,ECMO管道预充时间由15.62 min缩短至9.12 min,ECMO置管时间由58.59 min缩短至40.24min。

8 效果确认

(1)有形成果。成功申报院内新技术新项目1项,院内急危重症护理专科科研项目1项;发表论文3篇,被中华医学会全国重症医学大会录取1篇;获批4项实用新型专利;主编/副主编书籍2部;成功举办ECMO高峰论坛,并定期面向全省开展ECMO规范化培训。

(2)无形成果。106天ECMO患者成功救治,打破安徽省ECMO患者待机时间最长记录;安徽省首例ECMO辅助下心肺复苏患儿救治成功,安徽省首例ECMO辅助下肺动脉取栓患者救治成功,安徽省首例ECMO辅助下重症新冠肺炎患者救治成功,取得了良好的社会效益。同时,通过品管圈活动开展,圈员在解决问题能力、积极性、团队精神、责任心、沟通协调能力、自信心、和谐度、个人素养等方面均有所提高。

表3 最适方策追究

图2 ECMO院际转运团队架构

表4 活动检讨与改进

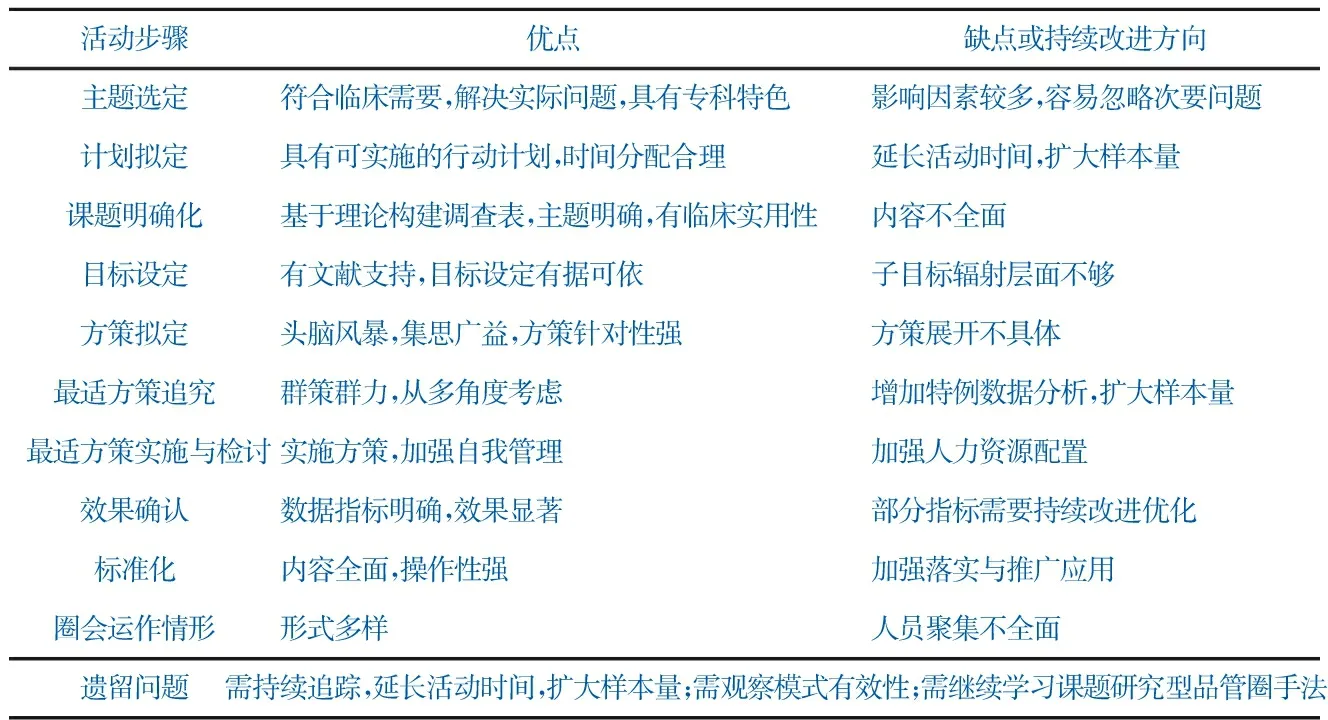

9 标准化

将有效对策纳入标准化,共形成5项标准化作业书,分别为:ECMO院际转运质量控制方案;ECMO院际转运培训教育实施方案;ECMO上机流程;ECMO院际转运断电应急处理流程;ECMO院际转运流程。

10 检讨与改进

活动检讨与改进见表4。

下一期活动主题:基于互联网+ECMO支持患者延伸护理服务模式构建。