1903年以来我国中小学建筑设计标准的历史溯源

2022-03-25陈雅兰李志民

陈雅兰李志民

1 教育发展背景

1903年—1949年间,我国经历了漫长的封建社会时期,随着它的衰落,以科举制度为标尺的教育制度也转变成现代教育的形式[1],但我国现代教育不是自发性,而是舶来品[2]。鸦片战争后,我国经历了战争时期和恢复时期,教育发展混乱、有教会学校、男校、新式学堂……直到颁布——癸卯学制,确立了中国现代学制的基本模式和框架[3]。从国家层面来说,开始推行现代教育模式,属1904年清政府颁布的“办学奏章”[4]。其后,又颁布壬子葵丑学制、壬戌学制,标志着近代以来学制体系建设的基本完成[5]。1933年的《中学法》、《中学规程》所确立的中学制度框架基本未变[6]。20世纪下半叶,1951年颁布《关于改革学制的决定》,实行中华人民共和国新学制。随后经历文化大革命,1986年《中共中央关于教育体制改革的决定》,提出9年义务教育,同年《义务教育法》,标志着我国基础教育发展到一个新阶段[7]。教育建筑也陆续出台相应参考,各地基础教育建设发展日趋定型。1993年《中国教育改革和发展纲要》颁布:“将普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲作为奋斗目标。”19世纪末—20世纪初,中国社会逐渐由传统向现代转型,现代教育也得以逐步建立和发展,并具有强烈的外来文化导向和特征[8]。2001年,教育部颁发《基础教育课程改革纲要》等政策,初步构建了符合时代要求、具有中国特色的基础教育课程体系。2014年教育部“关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见”指出我国中学校教育重智轻德,学生的社会责任感、创新精神和实践能力较为薄弱,需要统筹各学科,特别是德育、体育、艺术等。2019年,中共中央国务院颁布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。时至今日,现代教育模式在我国的教育实践,已有120年的历史。

2 校舍建筑空间环境发展

发展的第一阶段,多沿用书院时期的房舍、厅堂,也借用民宅作为教育建筑的临时应对,也有借用寺庙等宗教建筑,还有一些学校受到外国教育文化熏陶,自行选址,模仿西方建筑特色。第二阶段初期,已有标准化建设趋势,分教学区、实验区、运动区。中期在《义务教育法》出台后,全国开展“标准化”建设,2000年前后出现超大规模学校[10]。后期,普通教室+实验楼+标准操场+教师办公楼的配置成为定式,注重生活空间的配置,注重大

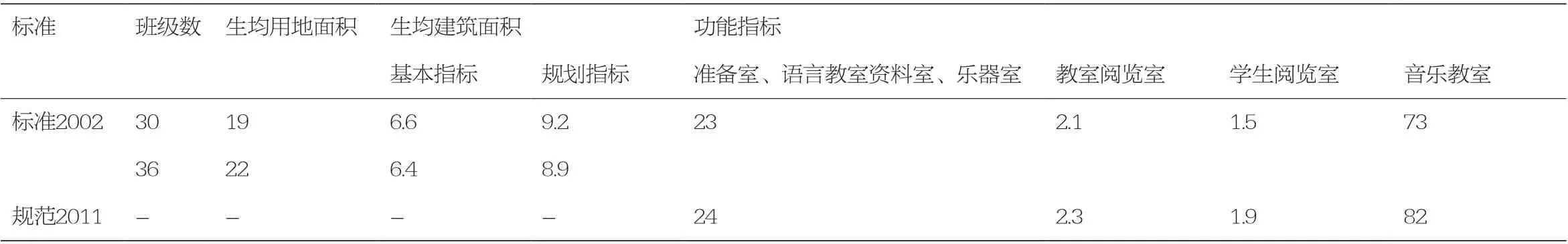

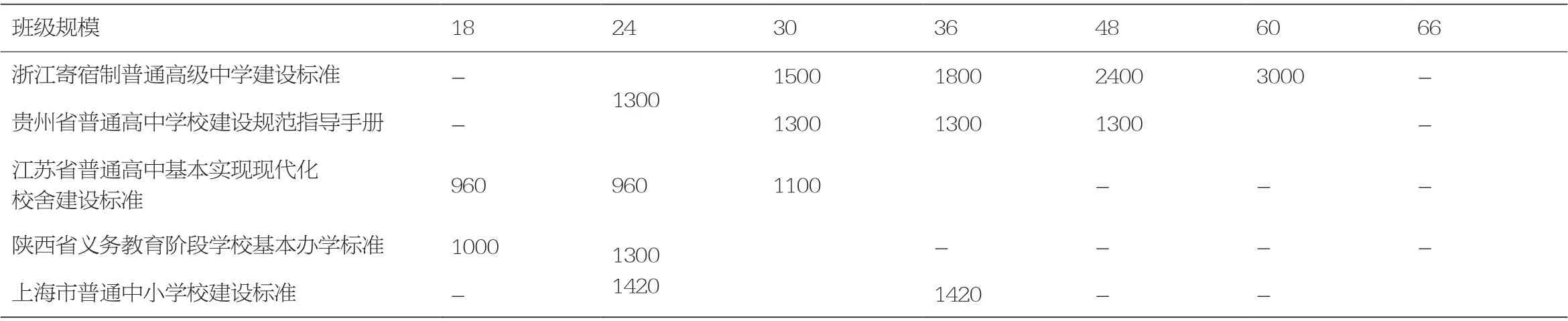

表3 标准02、规范11中学指标对比表(单位:m2/生)

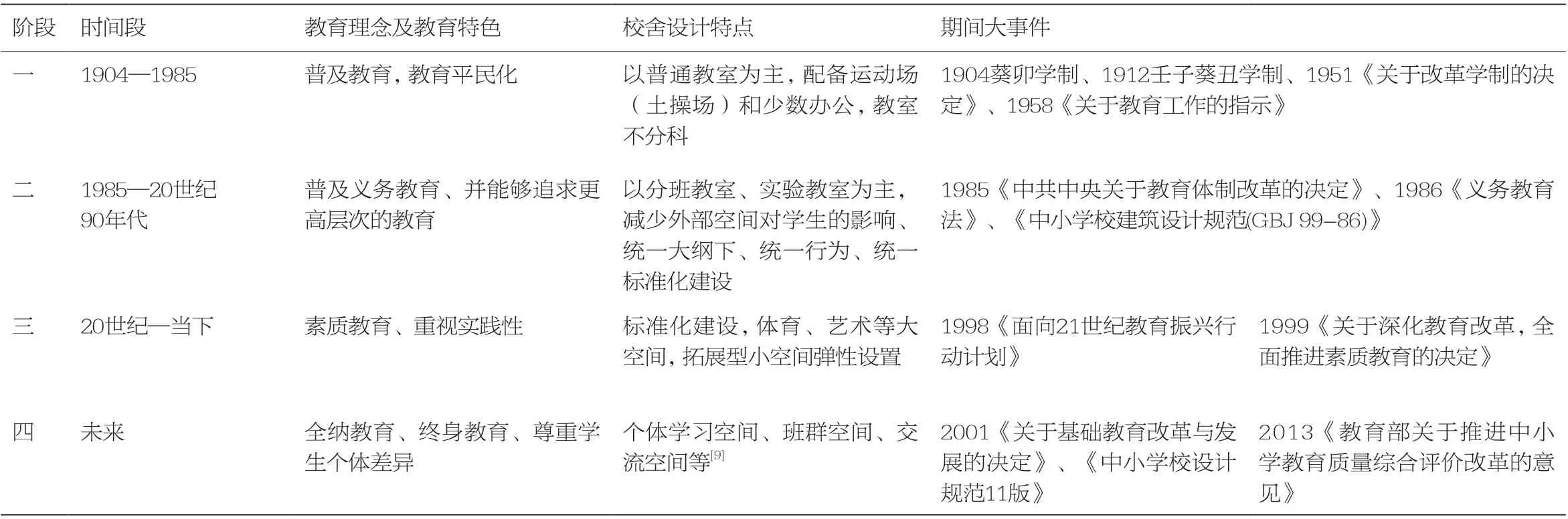

空间(报告厅、室内体育馆)的配置。第三阶段的校舍设计标准在我国尚并不明确,但近年来在实践领域不断探索,已出现符合当下教育理念,摆脱“标准化”建设桎梏的案例,依据当代社会对教育提出的新要求,打破标准化设计模式,提升校园整体的建设品质[11]。具体表现在:①增加功能:体育馆、礼堂、戏剧厅、游泳馆、steam空间等;②多义化空间设置:加宽走廊宽度,加设图书阅览区,开放讨论区,为师生提供交流合作空间;③竖向规划:由于场地限制,在设置操场和运动场/馆时,采用竖向叠加的办法(表1,图1)。

表1 发展阶段及特征

图1 阶段性发展图谱

3 当下中小学标准

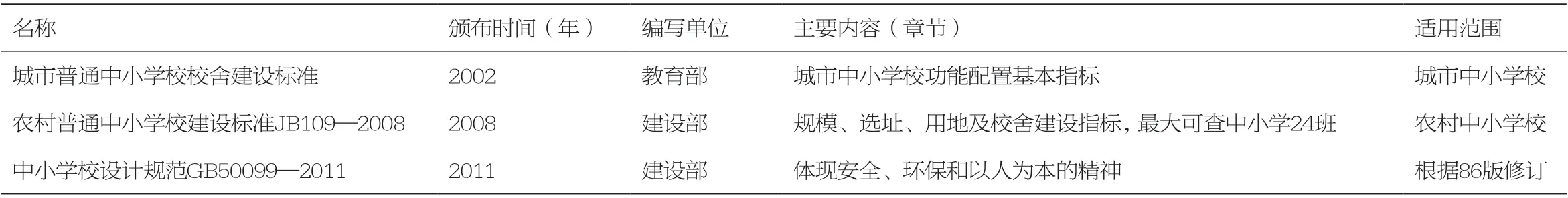

3.1 国家级标准

规范11是在标准02的基础上进行一定的修改完善,而标准02是以规范86为基础。标准02以列表形式给出了小学、九年制学校、初中、完全中学、高中12~45班各项功能用房的每间使用面积基本指标和规划指标,对于学生宿舍给出了生均使用面积指标、食堂未给出具体指标参考。随着办学规模扩大、规范11指出校园中并不随着办学规模扩大而扩大的环形跑道的用地面积是不可比的,应排除在校园有效用地面积之外,提出“学校可比总用地”和“学校可比容积率”的概念,但未给出风雨操场、劳动教室、技术教室,心理咨询室等功能用房指标。从标准02到规范11,个别用房提升了学生使用面积要求(表2~3)。

表2 当下中小学建筑设计执行常用标准及规范

3.2 省级标准

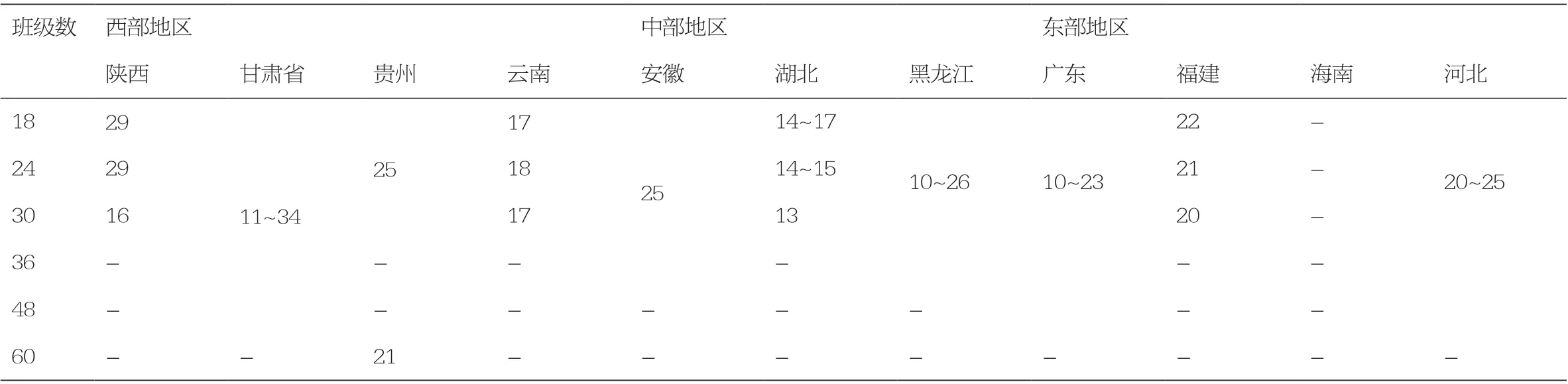

通过比较25个省及自治区中小学校建设标准,在总指标、功能构成、各功能大小及数量上均有差别,表4中列举中学部分指标进行分析。

表4 部分省初中生均用地面积标准表,最低限额(单位:m2)

初高中校舍空间构成(功能)基本一致,其中最大生均用地面积陕西和甘肃34m2,最小黑龙江和广东10m2,原因是各省在制定标准时,会根据学校所处城市地域不同有所区别,在城市主城区(或旧城区)生均用地面积受限则标准数值小,反之,新区数值大。

25个省级标准,可参考体育馆面积标准6个,可以看出体育馆每位学生使用面积从0.43~1.11m2不等,其中体育馆k值取0.6,每个学生体育馆建筑面积即在0.72~1.85m2不等,而反映出的人均面积数据在0.45~2.32m2不等,其中多数处于1.69m2以下,也并未规定体育馆中各项运动场地的个数,对于当下建设室内体育馆的需求难以形成参考(表5)。

表5 部分可参考的体育馆(风雨操场)使用面积指标表(单位:m2)

4 历史溯源

4.1 相关标准、研究参考

(1)摸索期——封建思想残留

1903年(光绪二十九年),《奏定学堂章程》是中国历史上第一个正式颁布且在全国施行的普遍性学制,自中学以下均注重读经,高等以上复有经科以存国粹。讲求樸学,造就中学师资为宗旨,分伦理、经学、国文、历史、地理、算学六科……额定五十名附录三十名一律寄宿……。

1909年(宣统元年)利本,《陕西存古学校初办节略》(原文为繁体字),高曦亭。参照湖北江苏办法,宗旨为保存国粹讲求朴学(考据学,一种治学方法,又称考证学或朴学,是对古籍加以整理、校勘、注疏、辑佚等),分伦理、经学、国文、历史、地理、算学,额定50名附录30名,一律寄宿。

(2)参考期——现代教育发展

20世纪30年代,各种学堂改称学校,已关注学校建设问题,出版了一系列著作。1923年,全国教育会联合会颁布了《新学制中小学课程标准纲要》,其中规定了各项课程。

1924年,《葛雷式学校组织概观》,芮佳瑞编著,介绍了较为经济的葛雷式(源自美国)学校组织法,意即改组旧制。其建筑特点是沿屋四周走廊宽阔,可实行廊下教育,包含游戏教育、工艺教育、集合教育、应用教育、表演教育、补习教育、童子军教育、体育、训育、工厂教育、自然研究、地理学习。

1930年(民国十九年),《欧洲新学校》,唐现之译,列举了比利时、荷兰、瑞士等欧洲国家新学校的教育理念和方法,但缺少对其建筑配备的揭示。

1933年(民国二十二年),《学校之建筑与设备》,李清悚著,对校舍环境、交通、选址、内部构造及采光、通风、消防、教室用具等做了参考,特别是对大讲堂,体育馆,游戏室有相应规定。

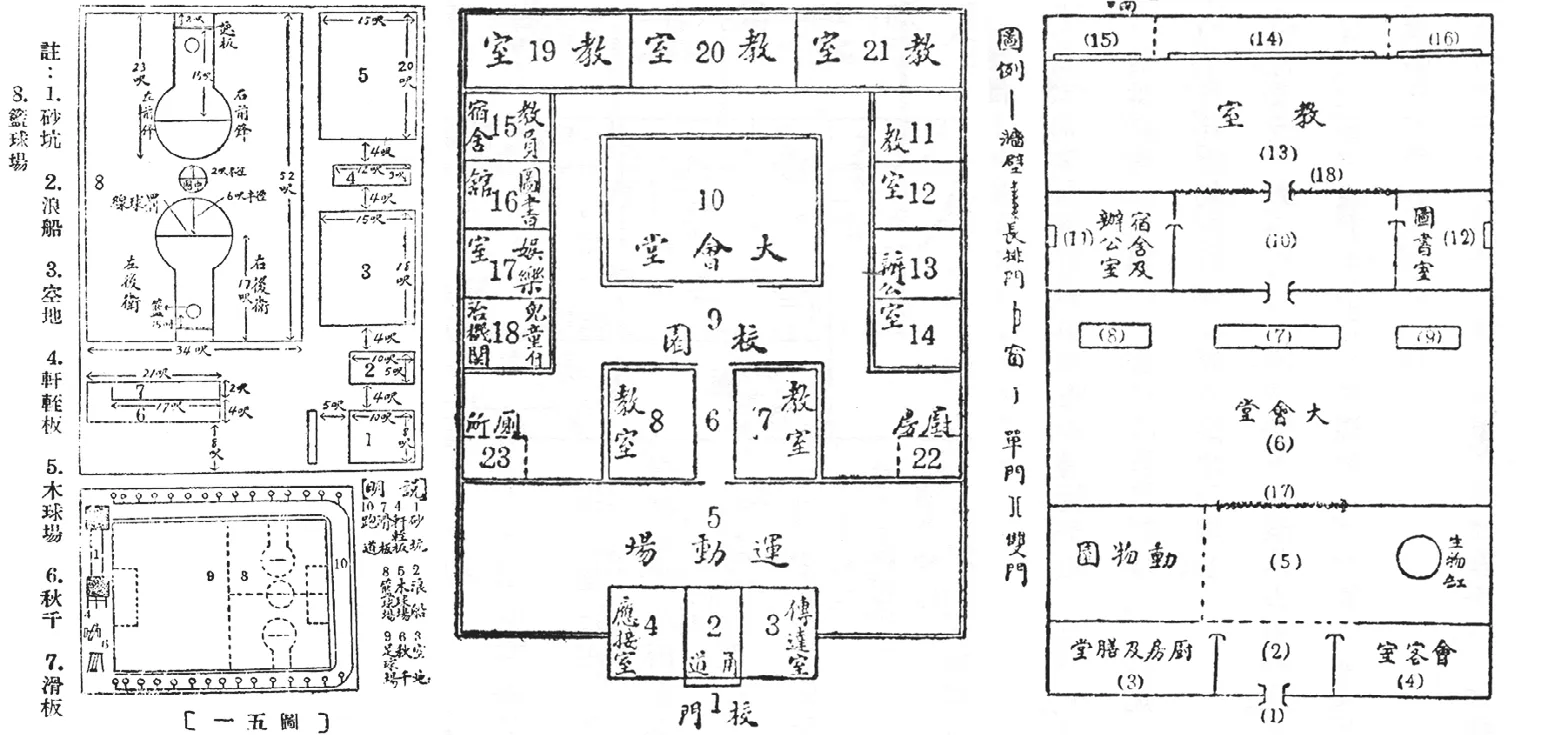

1935年(民国二十四年),邰爽秋的《校舍建筑及效率测量》,对校舍选址、生均用地、学院地点分配、校舍功能用房构成、校舍设计、采光、保温、通风等做了相应研究。同年修正的《中学规程》中明确提出中学每班人数以不高于50不低于25人为度。同年,陆静山、陈露薇、陶行知等的《新小学布置法》,讲述布置校舍及其环境的原则并给予案例分析(图2),对如何分配校舍,改造环境提供了可贵建议。

图2 新犊桥校舍平面图(左),晓莊小学校舍平面图(右)

1936年(民国二十五年),丘冶新的《小学建筑与设备》,一书中对小学建筑的一般方法(庙宇祠堂的改造、民房的改造)(图 3),运动场建筑和园地的设计,各项功能用房设备的布置做了相应参考。

图3 普通小学运动场布置(左),较大佛寺改校舍平面图(中),庙宇改校舍平面图(右)

1942年,四川省政府教育厅曾出版《中心学校国民学校校舍建筑标准》,给出了校舍选址及各功能用房间数、尺寸指标,罗列了乡镇中心学校校舍标准地盘图和礼堂、办公等功能平立面图数张,对校舍材料及部分构造做法给予了规定及建议。

(3)创立期——向国外学习

20世纪50年代,自苏联引入并翻译了一系列著作,我国在学校建设领域也出版了相应著作。1952年唐英编著的《学校建筑》一书中,参考德、苏教育事业发展,对初等、中等学校,高等学校的各功能部室,校舍平面布置等给出了较为详细的参考,有些甚至给出了指标的计算方法。

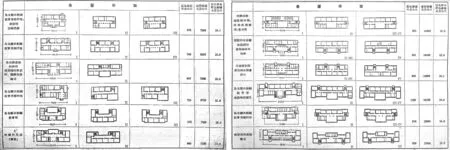

19 55年,《学校建筑》,(苏)阿列申(П.Х.Алешин)等编著;桑口译,将乌克兰共和国各学校建筑设计和建造的有关资料加以系统化分析,对学校建筑设计的建筑规划原则加以总结,对校园、房间规划,建筑艺术和技术卫生要求等做了详细论述,对学校标准化设计给出平面简表(图 4)。

图4 容400名学生单部制中学校舍的平面简图节选(左),容800名学生复部制中学校舍的平面简图节选(右)

19 56年,《大量修建的学校和儿童机构》,A.查尔德莫夫著,为苏联第二次建筑师代表大会的书面报告之一,分四部分:①学校;②儿童机构的类型;③学校、幼儿园和托儿所标准设计工作的组织;④学校和儿童机构成套标准设计蓝本名目表,并对标准化设计和工业施工提出了可贵建议。

1 9 5 8 年,《国外学校建筑实践》,E·B·索科洛娃著,王儒堂译,刘白岚校。对资本主义国家有代表性的学校建筑的主要趋向,英、法、瑞士、西德等国家的学校设计定额,建筑平面布置实例,以及学校建筑上有关采光、采暖和通风等方面的一些情况作了介绍。

(4)缓行期——艰难的前进

此后一段时间,我国教育发展受到国内形势的制约,艰难发展。1966年受“文化大革命”影响,使刚刚有所发展的基础教育掉入冰窖,此时期学校数量急速减少,文革后期(1972 年—1977 年),中小学数量与学校的平均办学规模逐步回升。

(5)确立期——标准化设计趋势

我国在颁布《中小学校设计规范(8 7版)》之前,也试行过相应定额标准——1982年《中等师范学校及城市一般中小学校舍规划面积定额(试行)》,对中等师范学校及城市一般中小学校舍的建筑面积定额、用地面积定额及教实验室平面布置分别给出了指标和标准化平面,空间构成及面积定额标准与现行标准十分接近。

1986年,南京工学院建筑设计研究院编著完成《中小学建筑设计图集:全国城市中小学建筑方案设计竞赛获奖方案选编》,整体体现出以教室作为学校设计的主体,以年级为单元呈分散或组团式布局,注重各功能之间的连接,注重校园整体环境与活动场地的安排,尤其是标准化设计趋势。

1986年规范86的颁布,为学校的统一化建设制订了详细的标准和参考,大量学校开始完善各科实验室和专业教室,校园建筑的空间功能各项设施也逐渐完备丰富起来。

1994年的《城镇普通中小学校建设标准》进一步完善中小学校舍建设指标,以列表的形式给出了各级各类学校功能标准。

(6)提升期——创新教育发展

进入2000年,随着新课改实施,我国对校园内建筑及设备进行新一轮的提升工作,强调将“被动式学习”变为“主动式学习”,引导学生探索适应自己的学习方法。2010年,国家通过多项决议,对大力促进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制,逐步缩小区域、城乡、校际差距,统筹城乡义务教育资源均衡配置提出了要求。

2012年起实施的《中小学校设计规范(GB 50099—2011)》是对86版规范的修改完善。“学校可比总用地”和“学校可比容积率”,可用于计算在节地目标下,如何提高校园的有效容积率。此外,在新课改的背景下,为学生开展兴趣小组或社团设立了学生活动室等功能空间。

4.2 标准发展变迁分析

标准中指导校舍建设最直接要素为建筑空间的构成——校舍功能,建筑空间数量——功能间数,建筑空间大小——功能面积[12]。

(1)建筑空间构成发展变迁

建筑空间构成的发展,是伴随着学校教育课程的发展而来,建筑空间最终是为人——人的行为活动而服务,是教育行为的客观载体,不同课程需要不同空间配置,特殊课程对于空间的大小、面积有不同的要求,甚至对于建筑设备、物理环境等有客观要求。因此,建筑空间构成的发展演进可以看成是教育课程的发展演进(表 6)。

表6 建筑空间构成发展变迁表

1903年的六大课程可以在同一空间内进行授课,即现代的普通教室。1924年参照美国样例进行改革时,增加了游戏、工艺、自然等,这些课程在普通教室通过授课方式不能完成,需增设专用教室和室外区域,造成功能分化——教学区和运动区,其中教学区又可分为普通教室和专用教室,甚至需要实训空间,集体大空间。1933年,课程更加细化,空间构成分化成普通教室,专用教室——实验室、艺术、家事,办公室,生活用房——寝室、餐厅,集体大空间——体育馆、大会堂等,这个时期也注重校园环境的布置,并对校舍室内空间布置及空间构成相对位置、条件给予原则。此时受战争影响(1931年—1945年),中小学发展处于停滞期,直至1952年前后,陆续恢复,我国社会性质发生了根本变化,由此开始参考苏联做法,对科学实验和身体素质的提高更加重视。经过文化大革命(1966年—1976年)中小学校教育缓慢前进,直至1982年,出台了校舍规划面积的定额参考,明确了教学、办公、生活三大功能区及其分项功能、面积、数量指标,与现有标准十分接近。1986年,我国颁布了《规范86》正式确立了中小学各功能用房的指标。并分别于1993年和1994年颁布了《农村普通中小学校建设标准》和《城镇普通中小学校建设标准》以此区分城市和农村由于用地和就学情况不同造成的指标差额,最大可查到30班规模。《规范11》于2011年颁布,目前是我国最新的关于校舍建设的参考标准。

(2)建筑空间数量及大小发展变迁

数量和大小是衡量校舍建设的基本要素,二者共同作用于空间构成,根据标准2002可列出空间构成共25项,以普通教室的生均使用面积为例,探讨其变迁规律(表7)。

表7 建筑空间数量及大小发展变迁表——以普通教室每生使用面积为例

1935年参考美国标准的《学校之建筑与设备》,生均指标最大为2.24,经济投入也相对较大,不太符合我国当时国情。在1942年的《中心学校国民学校校舍建筑标准》中将生均面积降至1.35,但在1952年参考苏联标准时产生了历史上最低的生均教室使用面积0.9,明显低于他国指标。后又经过几十年的缓行期,于1982年出台了试行标准,此时的生均生均教室使用面积仍然较低,为1.04,在正式规范86版出台相应提高到1.1,直至现在陆续颁布的标准中都在逐步提升,目前为1.36,接近但较低于历史上取值的平均值1.58。

结语

1903年现代教育开始后我国各个阶段中小学建筑空间发展出特有形式,回望120年我国教育建筑标准的演化历程,显然随着教育理念的发展而不断完善。我国由于历史的特殊性,现代教育参考国外形式较多,国外当年的先进经验也促进了我国从传统的封建教育向现代教育的过渡。中小学建筑设计的最终目标是以承载教育为核心内容,在历史进程中,规范和标准体系作为指路明灯,反映并引领了我国中小学的建设,其历史发展是在错综变化的社会、经济、技术背景下不断突围的过程。当下面对新的纪元,校舍建设标准和实践需要参考教育理念的更新而更进一步;另一方面,近几年来,设计者在实际建设项目中尝试突破原有标准制约,增加面积或新的功能用房,又对现行标准提供了实践参考。

标准更新的当下也必将成为历史的一部分,未来教育试验提出的班群空间[13]、共享学习空间、小组讨论空间、STEAM学习空间[14]、沉浸式体验学习、项目式学习[15]等理念,都将成为校舍建筑空间环境前行的机遇和挑战。同时,过往的历史告诫我们,理性判断我国国情和教育需求,不盲目追求“高品质”,使之朝向适宜性,更前瞻的方向发展。

资料来源:

图1:作者自绘;

图2:陆静山,陈露薇. 新小学布置法[M]. 上海:儿童书局,1935;

图3:丘冶新. 小学建筑与设备[M]. 上海:新亚书店,1936;

图4:(苏)阿列申(П. Х. Алешин). 学校建筑[M].北京:建筑工程出版社,1955。