从身入世的体验

——知觉现象学的建筑性思考

2022-03-25阳方

倪 阳方 舟

莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)(图1)是20世纪法国重要的哲学家,现象学的主要代表人物,知觉现象学的创始人。其思想[1-2]对建筑现象学和设计实践都影响深远——直接启发了如史蒂芬·霍尔(Steven Holl)的建筑现象学研究[3-5],尤哈尼·帕拉斯玛(Juhani Pallasmaa)[6]、彼得·卒姆托(P e t e r Zumthor)对建筑知觉的关注[7-8]等。如今,这些理论所强调的人本、体验、场所等重要意义在建筑学界皆受重视,但对梅氏知觉现象学本身的研究却仍少深入。尤其对于我国:近代才从西方移植现代建筑理论,当代建设发展又过于迅猛粗犷;导致如今对西方建筑理论的拿来主义、对本土传统人居文化的断代疏离等愈演愈烈。所以,我们亟需以结合本土文化的建筑学视角,对这些西方重要建筑思想的哲思根源展开独立的研究思辨,由此为真正适应我国建筑发展的理论创新打下基础、提供启示。

图1 莫里斯·梅洛-庞蒂

梅氏充分传承发展了埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)的早期现象学研究[9]和马丁·海德格尔(Martin Heidegger)的存在主义现象学研究[10]:胡氏讲求“悬置”、“还原”①“回到事物本身”;海氏讲求“揭示”、“去蔽”、“领会存在本真”;梅氏则在此二者的基础之上,将“本身”、“存在”等概念落到了更为切实的“知觉·体验·身体”。在其核心著作《知觉现象学》中,我们能体会到所谓“知觉”并非简单的“感觉”,而是具有揭示“现象本真”的意义:“有一种一下子贯穿所有可能事物的怀疑,以便处于完全的真实中的人的活动:在生存认识的广义上,这种活动就是知觉。”[1]68展开“知觉体验”的“身体”也绝非孤立的客体,而是我们借以“从身入世”的现象学整体。

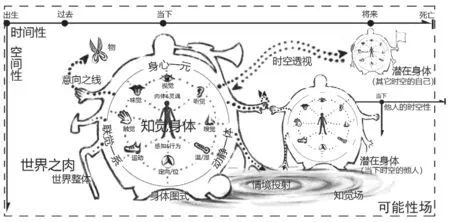

本文即围绕这部巨著,提取其中与建筑学关联性较强的内容,总结为“知觉身体”、“在世界的肉里”和“可能性场”三大方面,试构建知觉现象学的体验模型。

1 知觉身体

要开始知觉现象学的研究,首先须确立其核心落脚点。这便是每个人都拥有的,具备知觉能力的切实身体——它是我们存在的前提、诸生存活动得以开展的关键,也是诸世界现象得以围绕构建的核心。这个“知觉身体”是身心一元、联觉一系、动静一体的。

1.1 身心一元

柏拉图将世界分为物质和精神,人也就被分为了肉体与灵魂。但梅洛·庞蒂引用了大量生理/心理学的实验,对比各类知觉障碍者与正常人的感知差异,证明了无论生理还是心理层面的片面分析,都无法解释全面的身体现象。由此,其科学地反思了经验主义和理性主义的共同问题,主张应将两者结合,关注未被二元划分前,人本然一元的“知觉体验”②:“现象学最重要的成就也许是在其世界概念或合理性概念中把极端的主观主义和极端的客观主义结合在一起。”[1]16“我们应当在我们的体验深处重新找到客体的起源,我们应当描述存在的显现”[1]105。

中国有“两小儿辩日”的寓言,而梅氏也对月亮思考了同样的问题:“如果我用望远镜,或者通过纸筒看月亮,在我看来,地平线附近的月亮不比天顶附近的月亮更大,但人们不能由此得出在自由视觉中显现也是不变的结论。”[1]57这是因为,在现象学视域下,“日初出大如车盖,及其日中如盘盂”③本就是两份不同的体验,应该被纳定为两份本质不同的现象真实。这是将被体验的物体、背景、人体验的状态、方式等构建为一个“主客交互的整体”(即“场”)来研究,而超越了经验或理性主义所追求的“纯客观尺度的大小”。诚然,古代人们尚未明了“月球”的客观大小时,“月亮”一样被切实地体验着,渲染了无数动人的场景,并引发了诸多揭示真理的诗篇④。而对于建筑领域,设计应追求的“本质”也许并非纯客观的物质实体,亦非纯主观的意识概念,而是身心一元的某种主客综合整体。这也是建筑现象学关注的核心——场所[11-12]。

1.2 联觉一系

在“身心一元”的基础上,梅氏进一步详细研究了人的视、听、味、嗅、触等多种知觉,并提出其是一个共通、联动的整体系统。

这阐释了如今广为人知的“通感”⑤,力证着建筑、音乐、美术等看似营造不同感官体验的各领域间所能具有的相通性。但更深入的是其协同运作机制:“同一个感官的各种兴奋与其说通过刺激过程所利用的物质工具,还不如说通过基本刺激间的自发组织方式区分开来”[1]108,即诸感官并非像独立的信号灯,各自分工地向身体反馈不同的刺激类型;而是像成组的信号灯编码器,无论应对什么刺激都是整体运作,通过亮暗的排列组合来实现反馈处理(图2)。这种重视相对关系、整体系统的思维,与同期的结构主义哲学[13]颇为一致,也奠定着知觉现象学的系统观。

图2 信号灯类型对比举例

所以,不光是惯常最重视的视觉,还有听觉、味觉、嗅觉、触觉,甚至温湿感、定位感、定向感——我们需要全面关注诸感官,并重视它们之间的交互相通和协同运作。阿尔瓦·阿尔多(Alvar Aalto)、史蒂芬·霍尔、彼得·卒姆托等人在这方面都颇下功夫。而相比之下,当代受到模拟软件、商业效果图机制等影响的建筑领域,却越发存在着片面注重视觉(甚至平面视觉)⑥的乱象——这正需要以“联觉一系”的整体观加以反思。

1.3 动静一体

我们的身体存在于世,除了在不断“感知”之外,也是在不断“运动”着的(其实“感知”也需要历时,又何尝不是“运动”)——“动静一体”的观念,是梅氏在知觉身体中加入了更全面的“时间性”⑦思考(将“运动”也归为一种广义的“知觉”)。但运动知觉不是诸静止知觉的简单拼接,不同的身体姿势、运动状态所带来的知觉体验也都有所不同。运动的诸片段“知觉体验相互连接、相互引起、相互蕴涵”[1]385,最终可以通过从属于身体“知觉综合”的“运动综合”,形成一个连续的有机整体。

这启发建筑领域,一方面需要充分关注运动状态对人的影响;另一方面要对人时间线上连续空间体验进行整体的把握。史蒂芬·霍尔在其著作《Parallax》(译为“视差”)中对此就有深入研究,包括运动时人视觉微妙的张缩变化,以及如坡道等对连续空间体验的影响[3](图3)。在笔者团队设计的南京大屠杀遇难同胞纪念馆中,也试通过高低不平的地面影响人的运动知觉,以增益与场所氛围契合的不安体验;而在南京城墙博物馆中,则通过室内外联动的转折坡道,试营造人在古城墙、秦淮河和报恩寺塔之间回弹贯穿的连续体验。此外,我国的古典园林亦精此道:人在檐内铺砖上会昂首信步,在檐外卵石路上会顾盼走停,在攀扶假山时往往纵观上下,穿幽暗洞穴时则弯腰俯身、扶触慢行,至亭榭处又会不禁坐卧静赏;再以“起承转合”的整体观念把控其节奏,整个游园体验便会妙趣横生。可见,建筑设计诚然是对人身心一元、联觉一系、动静一体的知觉身体进行系统性体验营造的过程。

图3 赫尔辛基当代艺术博物馆的连续坡道动态体验

2 在世界的肉里

“身体在世界的肉里”[2]——这句知觉现象学的经典名言由梅洛·庞蒂提出,生动诠释了人与世界主客交互的整体情状,也是现象学及物观法的精妙概括。在“知觉身体”整体性的基础上,其又将“世界”也纳入其中,意图组建“从身入世”的更完整的现象结构整体。顺应这个类比,本节将首先分析建立在知觉身体结构整体性之上的“世界整体”(即“肉”),而后研究二者产生交互的运作机制“意向之线”(如滋养肉的“血液”);最后研究其整体结构“身体图式”(如“经络”)⑧,从而将人的身体和其所知觉的世界统一起来。

2.1 世界整体

基于知觉身体的整体性,世界万物在现象视域下便也形成了一个连续的有机整体⑨——“物体的综合是通过身体本身的综合实现的”[1]264,即“世界之肉”是由“身体之肉”一体延伸,生长而成的。由此,梅氏将“知觉”现象还原⑩为“知觉场”——包括视觉场、触觉场、运动场等,“每一种感觉都属于某个场。”[1]278他还和列维·斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)⑪一样[17]认为这是人们的原初本质:“在原始人那里,有时,被感知物体像是黏在背景上的,有时,在他面前呈现的实际未确定物不能使空间的、时间的和数学的整体以可操作的、清楚的和可辨认的方式连结在一起。”[1]33而在当代,理智主义的长期浸染使得人们越发依赖逻辑明确的认知模式,反而可能遮蔽这些整体、模糊、流变的本源真实体验。

在建筑领域,如造型体量、功能流线、符号意向等现代惯用的“分”析手段,就可能遮蔽“场所”的“整体”意义。这也是建筑现象学[12]所反思的——“返璞归真”地看,没有受过建筑学教育的人们不理解这些分析概念,却一直能真切地体验建筑。如人们对“家”的依恋向来不会被割裂为装饰陈设、建筑本体、园院景观等各部分;也不光涉及其物质实体,还包括家人活动、气氛、过去的共处记忆、未来的诸可能性等。也许是晨晖浸染、鸡犬之声相闻、听老人讲故事时能倚靠的石阶木门——那些打动我们的“建筑现象”,必是生于某种微妙的“场所”整体,而非体量、空间、功能等分析概念。又如《红楼梦》中的诸多场所描绘,往往几笔建筑,而后园林景观、字画陈设,乃至周遭声、色、气味,人事过往皆并提及,可谓“情景交融”——中国自古的建筑人居文化一直是关注这份整体的;而建筑本质,正应为人们营造这一个个小型的“世界整体”。

2.2 意向之线

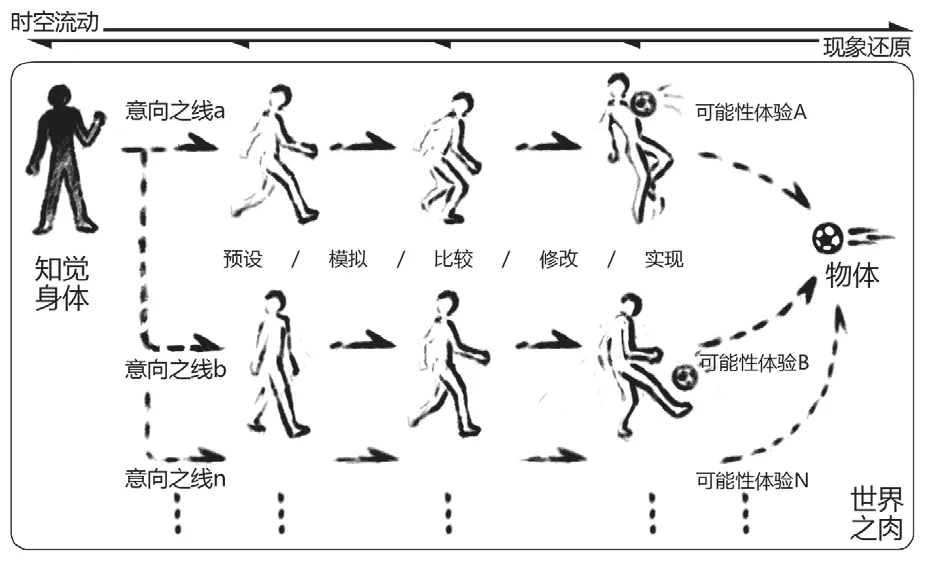

“意向”看不见摸不着,但却是切实存在、可以“领会”⑫的。如交流中即便“沉默”也会展现“意向”;接球或跳远前,我们也常感受到“意向”的模拟。“有一种被作为运动能力的身体接受的结果意料或是把握,有一种‘运动计划’”[1]151由身体发出,有其时空轨迹,和诸多并置的可能,仿佛结构线一般——梅氏生动地称之为“意向之线”⑬(图4)。

图4 意向之线与可能性体验

“意向之线”研究确立了“知觉”主体性的运作机制,奠定了“身体”与“世界之肉”展开主客交互的基础(也是后文将论,与他人展开主体间交互的基础)。也为人与建筑之间的体验交互研究提供了更直观的视角(包括后文将论,多线可能性之间的并置直观与交互模拟)。其真如血液一般,滋养着身体与世界之肉——“身体不断地使可见的景象保持活力,内在地赋予它生命和供给它养料,与之一起形成一个系统。”[1]261

2.3 身体图式

“血液”滋养“肉身”,而真正完整意义的“肉身”又是否本就应包含其中的“血液”呢?梅氏的答案是肯定的,并进一步提出了二者的结构性概念“身体图式”。

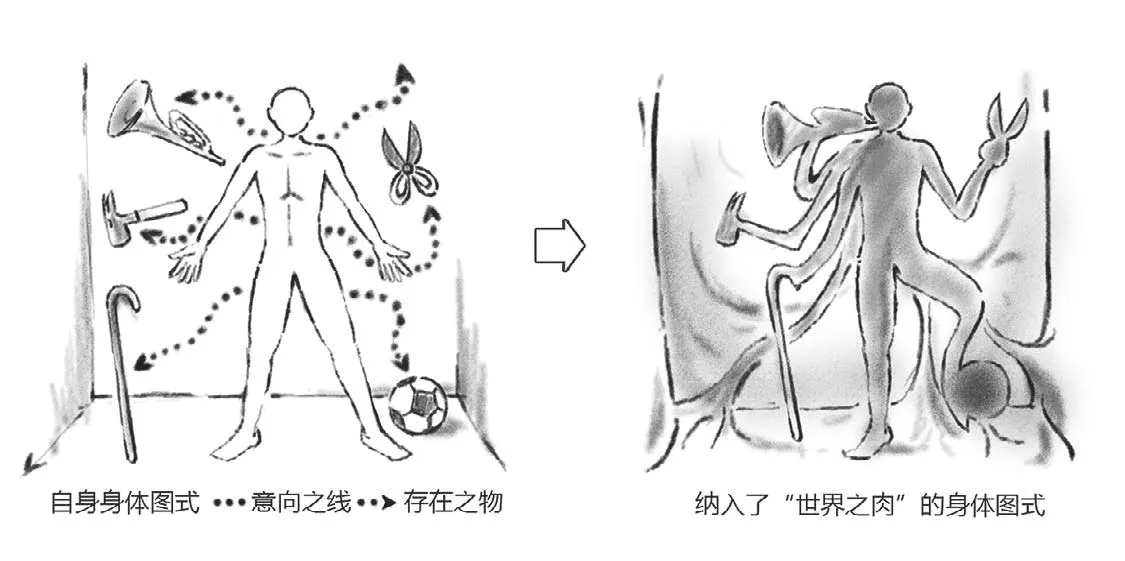

身体图式是“在感觉间的世界中对我的身体姿态的整体觉悟”[1]137,就像“经络”能显示“血液”的流通途径,和“肉”的生长态势。于是,“知觉身体在世界之肉里”,其基本的“时空统一性”得以构建:“空间已经出现在我的身体的结构中,是我的身体的结构不可分离的关联物”[1]188。就像手拿烟斗的人,“有一种绝对能力知道我的烟斗的位置,并由此知道我的手的位置,我的身体的位置……在荒野中的原始人每时每刻都能一下子确定方位,根本不需要回忆和计算走过的路程和偏离出发点的角度。”[1]138从具体机制上看,这是依赖“意向之线”的联系贯穿;而从整体结构上看,这是由于“身体图式”将上手之物也纳入其中,使我们得以像把握身体一样去把握它们:“当手杖成了一件习惯工具,触觉物体的世界就后退了,不再从手的皮肤开始,而是从手杖的尖端开始”[1]201;熟练打字时,“键盘空间也和自己的身体的空间融在了一起”[1]192。对应梅氏“世界之肉”的比喻,这就好像我们是某种神秘的软体生物,可以将上手之物消化,并融入自己的身体中,从而实现身体图式的延展(图5)。

图5 身体图式的延展重组(对上手之物)

这也进一步巩固了知觉现象学“从身入世”的有机整体:“物体和世界和我的身体的各部分一起,不是通过一种‘自然几何学’,而是在一种类似于与存在于我的身体的各部分之间的联系,更确切地说,与之相同的一种活生生的联系中,呈现给我的。”[1]263其与中国传统哲学中“天人合一,物我一体”等观念也有类似之处。

这对人和建筑体验的本质颇具启示:身处家中的自如感,正是因为身体图式已延伸到了家的每一个角落中;我们能轻松找到每一件物什,自如地倚扶墙面、开合门窗,就像抬起自己的胳膊一般。所以优良的家宅设计,即便令外人费解,也必定与主人的“身体图式”相合:如安藤的“住吉长屋”风雨严寒,却令主人惬意自处⑭[18];王澍将其自宅的厕所设计成朝客厅开放,而坦然作“浅盘缩影”观⑮[19](图6)。在公共建筑中,“身体图式”则须由“个体人”向“集体人”转化;如卒姆托那氤氲的温泉浴场,就令各色人等、各种活动皆身心放松、怡然自得[16](图7)。而在中国自古的建筑人居文化中,亦有讲求“偃仰啸歌,冥然兀坐”⑯而居的轩舍,“穿花度柳,抚石依泉……攀藤扶树”⑰而游的园林,处处体现着建筑与身体图式的交融。但如今,尤其在一些更大型的公建中,常让人感到这种有机关联的弱化,建筑与“身体图式”的疏离——这诚是亟待反思的。

图6 “浅盘缩影”

图7 温泉浴场中人

3 可能性场

经由“我—世界”的关联研究,知觉现象学构建了基本的主客交互时空观。但本文所论“从身及世”,并非仅指“自己的身体”,还包括同样“在世界之肉里”的“他人的身体”——“我通过我的身体理解他人,就像我通过我的身体感知‘物体’”[1]17。梅氏认为,“主体性和主体间性是不可分离的,它们通过我过去的体验在我现在的体验中的再现,他人的体验在我的体验中的再现形成它们的统一性。”[1]17由此,知觉现象学诸“可能性场”并置的高维时空观得以构建。

3.1 情境投射

“情境”不止于上文所论主客交互的“空间”,而更在于主体间交互的“处境”——“事实上,身体的空间性不是如同外部物体的空间性或‘空间感觉’的空间性那样的一种位置的空间性,而是一种处境的空间性”[1]138。生活中说的“气氛”、文艺、美学等领域谈的“审美情境”,建筑现象学中受此启发而谈的“场所氛围”等,本质皆是如此。

由主客交互、主体间交互所共同形成的“情境投射”,是人们“从身及世”,展开完整知觉体验的机制——其既会影响当下的体验,也可能引发对过去经历的念想,或催动未来诸可能性活动的发生。如人们在图书馆中更容易专心学习;在庙宇礼堂中会不禁纪念感怀、庄严肃穆;而在山野园林间,又会自然地跑跳嬉闹起来。建筑设计虽然只能直接经营客体,但现象学启发我们不光能在“主客交互”层面对主体人进行一级间接设计,还能在“主体间交互”层面进行二级、甚至多级的间接设计,由“物—我”转向“物—他人—我”之间更复杂全面的“情境投射”。

3.2 潜在身体

人们展开“情境投射”,梅氏认为其实质亦即“我”在模拟“进入”并非存在于此时此地的自我身体——这可能是其他时空坐标下的“我”的身体,也可能是“其他人”的身体;这种高维度时空并置下所投射的情境身体被定义为“潜在身体”。

如打球时,人们无需事先的阵型记忆就能实现相当程度的“预判、空切”⑱;演讲时,在场观众常能抓住共同的“笑点、泪点”或鼓掌的时机;生活中行人车辆也常有各种默契的交错通行——只要共处于同样的情境当中,无需明确的语言或手势,人们也能自然地展开各种微妙的配合。“动作的沟通或理解是通过我的意向和他人的动作、我的动作和在他人行为中显现的意向的相互关系实现的。所发生的一切像是他人的意向寓于我的身体中,或我的意向寓于他人的身体中。”[1]241因为我和他人都拥有同样的知觉身体,所以能彼此发出“意向之线”,推己及人地进行“情境投射”,将自己的“身体图式”互相渗透到对方的那个“潜在身体”当中,并确保共同的时空统一性。

这听起来似乎如“三体人”的实时共享一般科幻⑲,但确是梅氏从大量心理/生理学的实验中所得:“我的知觉使一系列在各方面证实我的知觉和与之一致的知觉链共存……我现在与一种十分完美的整体建立联系。”[1]428于是,“潜在身体”被整合进了高维时空意义下的“身体图式”当中;人知觉身体的结构整体性范畴继续扩展到了对他人知觉身体的交互共享(图8)。

图8 身体图式的交互重组(对潜在身体)

这对需要关照集体人交互体验的公共建筑领域启示颇深。如身处万神庙正圆大穹顶下的人们(图9),不必真走去对方的身边,也能领会到“他人”的体验当与“我”一致;如此设身移情,平等感和交流动力便油然而生(后世公共共享空间皆是如此)。在巴西利卡漫长的前厅行进时(图10),人们则会不敢而又不禁设想,此刻站在尽端高台上俯视众生的教皇,与“我们”所见所感何其不同,而越发心生敬畏(后世递进秩序空间皆然)。而在我国的古典园林中(图11),常有如“复廊”等交织并行的多条流线,既平等又不同,与人各游一支,生发的则是交互好奇与自然妙趣(对如今层次交互空间的设计亦有启发)。

图9 万神庙内景

图10 巴西利卡内景

图11 中国园林中的复廊

3.3 时空透视

从自己的身体到他人的潜在身体,从空间位置到投射情境,知觉现象学由此触及了诸可能性时空并置的高维视域——梅洛·庞蒂提出了“时空透视”的概念,并将其命名为“体验透视法学说(perspectivisme)。”[1]103他甚至直接举例建筑:“房屋本身……是能从所有角度看的房屋。完美的物体是半透明的,它能在所有角度被当前的无数目光穿过,这些目光在物体的深度中互相印证”[1]101;“每一刻时间也都是所有其他时刻的证据,每一刻时间在到来的时候都显示出‘它应该如何运转’,‘它将如何结束’……因此,物体是从所有的时间被看到的,就像它是从所有角度被看到的。”[1]101

“时空透视”是极具启示意义的现象学高维时空观(现代建筑设计思潮中的透明性理论就曾受其影响),也是对前文诸论的综合:一方面由于“我”的“知觉身体”与“世界之肉”能形成“身体图式”的结构整体;另一方面我又可经由“他人”的诸“潜在身体”,将不同时空视角的“世界之肉”也重组延伸至我的“身体图式”当中,所以具有“物—我—他人”间完整交互结构的知觉身体,本就是能够开展“时空透视”的。在建筑设计时,不应只看到“我”当下的空间体验,还应关注“我”过去或未来之体验被联动贯穿的可能;以及“他人”的各不同时空体验被并置交织的可能——其共同组建了人“从身入世”的知觉体验整体。

最后值得一提的是我国传统的“对联题额”——源自西方的现代建筑理论自然将其排除在学科体系之外,但其在中国自古的人居文化中却是至关重要的。在《红楼梦》中大观园初建成时,曹雪芹就借贾政之口说道:“若大景致,若干亭榭,无字标题,任是花柳山水,也断不能生色。”⑳此时此地之景既定,所谓“生色”,正是展开现象层面的“时空透视”,让此时此地与过去、未来的彼时彼地之境遥相应和,并置呈现于此。如“闻木樨香轩”、“听雨轩”、“可亭”、“与谁同坐轩”㉑等,其题额不光身心一元、联觉一系、动静一体地描绘此时此地的知觉体验,还将彼时彼地人的活动体验、情境氛围尽皆投射而来。即便如今的建筑师不以亲自题联为己任,这般“时空透视”的意趣也诚能对设计有所启发。

至此,以“情境投射”为运作机制,以“潜在身体”为落脚点,以“时空透视”为呈现形式,知觉现象学从共同的基础“知觉身体”出发,最终建立了具高维统筹性的“可能性场”。

结语

本文以结合中国本土人居文化的建筑学视角,分析整合梅洛-庞蒂的知觉现象学思想,围绕“我”自身系统、“物—我”关联、“他—我”关联等“知觉身体的结构整体性”范畴,构建了“知觉现象学的体验结构模型”,并对应生成了主客交互、主体间交互的高维时空场所观(图12)。这是对西方现代建筑形式/功能主义、唯心/唯理主义,乃至经典物理时空观、世界观的大反思——在人文艺术㉒继续觉醒、科技革命㉓日益推进、跨领域交互创新不断深入的当代,感性与理性、科学与艺术、主体与客体等的二元对立正被逐渐突破;而无论矛盾变化何其剧烈,其核心价值皆不应脱离“人”在诸时空并置“可能性场”中的“知觉身体”,及其所互含的“世界之肉”。

图12 知觉现象学的体验结构模型(知觉身体的结构整体性总范畴及其高维时空场所观)

这对建筑学,乃至各体验设计领域都有着深远的启示和切实的指导[21]——我们应以人的身体为核心,充分关注其完整的知觉系统和时空结构,以交互整体的观念看待其与事物和他人的关联;“重新发现现象,重新发现他人和物体得以首先向我们呈现的活生生的体验层,处于初始状态的‘我—他人—物体’系统;唤起知觉”[1]87。由此以往,包括建筑在内的各人文领域皆可在复杂激变中秉持其本真——世界本身为何虽尚难定论;但至少建筑等这些由人所营造的小世界,应是为人而存在,因人之体验而具有意义的——设计诚需关注其“从身入世的体验”。

资料来源:

图1:https://dy.163.com/article/E5JGL172051488U7.html;

图6:源自参考文献[19];

图7:源自参考文献[16];

图9~10:E.H.贡布里希. 艺术的故事[M]. 范景中,译.南宁:广西美术出版社,2008;

文中其余图片均为作者自绘。

注释

① 悬置与还原是现象学的基本方法,其主张对一些概念、表象等非本质问题暂且“悬而不论”,而“还归、溯源”,寻求先于其存在、引发其产生的现象本质。

② 这些研究也获得了生理学和心理学界的认可,并推动了这两个领域间的交互综合。

③ 出自春秋战国时期列子的《列子·汤问》,意指刚升起在地平线上的太阳看起来如同车盖一般硕大,而中午在天顶上的太阳看起来却如盘子一般,小了很多。

④ 在哲学语境下,诗歌并非普通的某类艺术形式,而是诸人类活动的始源性存在。在科学与艺术尚未分化的古希腊,无论以所谓感性还是理性的方式,人们对世界和自我的一切探求皆被称为具有本真揭示意义的“诗”。

⑤ 如鲜艳的颜色、滂湃的音响、火辣的味道,甚至热情的气氛,都可能给人以相通的知觉体验。

⑥ 梅氏现象学还探讨了“平面视觉”与“空间视觉”的差异。当代建筑领域越发通过电脑屏幕做设计,不常实地体验真正具有环围性和深度的三维空间,便是典型对“空间视觉”的忽视。

⑦ 海氏现象学将人的“存在”基础归为“时间”,梅氏以更切实的“知觉身体”替代“存在”之后,也同样沿袭了“时间性”的基础。即认为“知觉身体”、“身体知觉”的存在也是本质地基于“时间性”。这是二者传承的关键基石。

⑧ 血液与经络的比喻并非梅氏所提,而是笔者顺应“肉”喻的总结延伸。

⑨ 前文所提对月亮的思考亦可作为此处的例证;而反之,若身体的知觉能力有所缺失,世界的整体性就可能被“解构”:如梅氏举例患癔症儿童无法进行完善的知觉综合,因而甚至会不时回头去检查他们身后的世界,生怕它“已不在那里”。

⑩ 即用现象学还原法,研究前先于知觉存在的,引发知觉现象的本质问题。

⑪ 被称为“结构主义之父”,与梅洛-庞蒂的交流促进了结构主义与现象学的勾连。其研究原始文化的著作《野性的思维》扉页中还写上了“谨以此书纪念莫里斯·梅洛-庞蒂”。

⑫ “领会”一词在现象学语境下具有生存论、存在论层次的意义,指向的是与事物或自我本真的照面,具有超越理智层面的“理解”和经验层面“习得”的深层综合意义。

⑬ “意向性”概念首先由胡塞尔提出,是现象学还原观法的基本参照面;海德格尔在研究及物性和空间性时,将其发展为“因缘意蕴”;梅洛-庞蒂研究知觉身体与世界之肉的交互关联时,则将其落实到了更形象的“意向之线”。

⑭ 安藤在其著作《建造属于自己的世界》中摘录与业主的对话:“‘天气冷的时候怎么办?’……我说,‘那就请学会忍着点吧。’……业主回答我,‘嗯,我会努力的。’”

⑮ 王澍在其著作《设计的开始》中赫然写道:“‘可你为什么不能调换一下,厕所用玻璃,厨房用磨砂的,反正这只有我们俩住?’妻子的嘲弄简直是杜尚式的:一个透明的厕所,向客厅开放,就像杜尚把小便池搬进了展厅……‘于是,厕所就是对私密性的拒绝’,而真正的人文造园精神,即在于任何审美愉悦之前还有着反常的习俗。透明的厕所扩大了这个玩具园林的景深,在提醒人们‘生活是什么的同时’,又叠印了浅盘园林缩影的概念……”

⑯ 出自明代文学家归有光的《项脊轩志》中对百年老屋项脊轩的居住描绘。

⑰ 出自曹雪芹《红楼梦》第十七回中对大观园的园林游赏描绘。

⑱ 所谓“空切”,不同于一般的朝队友当下的位置传球,而是直接向着队友尚未到达的“空”的位置传球,球到之时,队友正好跑到接住。人们完成这样的配合并不依赖精确的理性信号,而只是调动“潜在身体”,设身处地地把握住对方的运动意向。

⑲ 刘慈欣在《三体》中描述“三体人”便是连接在一个共同的知觉链中,整个族群内部能实时共享信息,因而有着高效的交流,但也无法互相撒谎。

⑳ 出自《红楼梦》第十七回前半“大观园试才题对额”。

㉑ “闻木樨香”和“听雨”点出了除视觉之外的声音、气味、湿感等,“可亭”则有“可停留”之意,为人们联系起活动的可能性,“与谁同坐”则唤起人们与其共在之人的领会。

㉒ 包括如自由主义、集体主义、虚无主义等多元思想的并存,以及如印象派、立体派、表现主义、解构主义等反经典时空观的各新锐艺术探索。

㉓ 包括认知科学、人工智能等将感性知觉进行理性逻辑创设的研究,以及相对论、量子力学、弦论等探讨主客观世界交互、时空转换、高维时空并置等的研究。