基于文献计量的我国工作家庭冲突研究的知识结构与动态演化

2022-03-25张兰霞王乐乐

张兰霞, 张 卓, 王乐乐

(东北大学 工商管理学院, 辽宁 沈阳 110169)

一、 问题的提出

近年来,随着社会思想的整体进步,男女平等观念早已被大众接受,加之女性受教育程度不断提高,越来越多的女性不再一味地扮演贤妻良母的形象,与之替代的则是在职场中实现自身价值[1]。这样一来,由女性单独承担家庭责任的家庭结构就演变成了男女双方同时承担家庭责任,这给男性和女性都带来了工作家庭冲突的困扰。与此同时,我国普遍放开的 “三孩”政策以及不断加速的人口老龄化导致夫妻赡养负担的加重[2],又使得个体的家庭角色压力提升,二者共同作用的结果必然是愈演愈烈的工作家庭冲突。此外,受新冠肺炎疫情的影响,远程办公成了时下最热门的话题,人们的工作行为受时空因素的影响越来越小,无边界情境加速升级[3-4],员工仅有的工作家庭边界也随之消失,取而代之的是工作中家庭因素的融入,履行家庭责任时常被工作打扰,最终形成了工作家庭资源的互相掠夺。过去的研究表明,工作家庭冲突不仅会损伤员工的身心健康,而且也会造成组织的人力资源管理实践面临一定的挑战,甚至会影响到组织绩效的提升[5]。基于此,工作家庭冲突成了学术界热衷探讨的话题[6]。

最近几十年来,国内外学者围绕工作家庭冲突议题展开了一系列的探讨,并取得了丰硕的研究成果。国外最早关于工作家庭冲突的研究可以追溯到20世纪五六十年代,当时的研究主要关注的是工作家庭冲突的概念和理论基础,其中使用最为广泛的定义是Greenhaus等从角色视角界定的,即工作家庭冲突是工作角色和家庭角色不兼容导致的冲突,并将其分成三种类型,包括基于时间、压力、行为的工作家庭冲突[7]。与此同时,学者们也从其他视角探究工作家庭冲突,其中包括Staines在1980年提出的分割、溢出、补偿理论[8],Gutek等在1991年提出的性别角色预期理论[9]和Clark在2000年提出的边界理论[10]等。伴随着这些理论的出现,学者们也从工作家庭冲突的概念研究转为实证研究,主要包括其前因及结果变量的探讨。在此过程中,国内的学者开始关注工作家庭冲突研究。由于这些理论的奠基,我国工作家庭冲突的研究一般分为两类,一类是关于国外工作家庭冲突成果某一方面的综述,如工作家庭冲突基础理论及平衡策略的综述[11]、跨文化视角下工作家庭冲突的综述[12]、国外工作家庭冲突研究态势的可视化分析[13]等。另一类是关于工作家庭冲突在中国情境下的前因和结果的研究,此类主要是以模型建构为基础的实证研究,其中包括对不同领域研究对象的探讨、本土情境下工作家庭冲突的界定及量表开发和工作家庭冲突内部运行机制的探究等。然而通过文献梳理不难发现,国内的大多数文献综述采用的是定性描述的方法,无法系统地分析国内工作家庭冲突领域的研究脉络和知识体系,且中国和西方国家的政治、经济、文化、社会等因素存在差异,相比于国外,仅对国内的研究成果进行分析可能更凸显中国情境的差异性和特殊性。因而本文认为有必要对国内的工作家庭冲突文献进行梳理和总结,为我国工作家庭冲突研究的发展提供参考。另外,与实证研究不同,文献研究是推动理论发展的重要基础工作,文献计量法不仅能通过可视化的方式展示领域内的研究现状,而且能挖掘当前研究的热点及脉络,使之更清晰地呈现给学术界。基于此,本文基于国内的研究成果和中国情境,采用Pajek、Vosviewer等软件,对我国工作家庭冲突领域的研究文献进行可视化分析,通过对关键词频次分布、关系分布及时序分布的分析,厘清工作家庭冲突研究主题的热点变化、发展脉络及未来的研究趋势。

二、 研究方法与数据收集

1. 研究方法

文献计量法是通过绘制知识图谱来展示学术资源研究中各个知识单元之间的关联,将大量的数据、信息和知识转化为一种更直观、形象的视觉形式,以此来提高人们对事物的发现、理解、分析及整体概念的形成[14],可用来评价某个领域的研究现状并预测该领域的研究趋势。本文拟对关键词绘制知识图谱并进行可视化分析,以了解现阶段我国工作家庭冲突领域的研究现状。在此基础上,采用Callon等[15]提出的方法,对关键词作类别划分,再根据Law等[16]提出的战略坐标分析法,通过二维平面坐标展示我国工作家庭冲突研究的核心主题和发展态势,以捕捉该领域的动态演化。

2. 研究工具及流程

本研究选用三种文献计量软件(Vosviewer,Pajek,Endnote)和两种统计软件(Excel,Ultra Edit)对检索到的303篇文献进行可视化分析。

为使结果更加准确,本文对303篇文献摘要进行阅读和整理,对其关键词数据进行清洗,从而使每篇文献的关键词可以有效地代表文献的研究内容。在此基础上,本文首先使用Excel软件对文献的年份进行检索,据此分析每年发文的数量及变化规律;然后使用Vosviewer软件对关键词进行共现分析,对高频关键词进行统计;接下来使用Vosviewer软件和Pajek软件对阈值2以上的关键词进行聚类和战略坐标分析,并用Excel软件对生成的结果进行绘制,具体操作流程见图1。

图1 工作家庭冲突文献计量的研究流程

3. 数据收集

本文采取的数据主要来源于中国知网(CNKI)数据库,具体的检索时间是2021年9月15日。本文设定的检索条件为“主题=工作家庭冲突”,来源类别为核心期刊、CSSCI、CSCD,检索期限为2002年1月1日—2021年9月15日。之所以把文献检索的起始点确定为2002年1月1日,是因为在对各数据库检索后发现,我国工作家庭冲突的研究最早发表于2002年。对收集到的文献进行筛选和整理并剔除了不符合要求的文献后,得到有效文献312篇。鉴于2021年的论文无法完整收集,并不能直观地反映出该年份的文献整体状况,本文并未将其列入研究范围。在此,本文仅对2002—2020年间发表的303篇论文进行计量分析。

三、 分析结果

1. 发文数量分析

发文数量是衡量文献研究现状的重要指标之一,发文数量的年代分布趋势与文献量的知识增长有着密切的关系[17]。要想了解某个领域的研究状况和发展趋势,就要了解该领域的发文数量。本文对2002—2020年间的发文数量及累计发文数量进行了整理,结果如图2所示。

从图2中不难看出,我国工作家庭冲突领域的文献呈逐年增长的趋势。这表明,工作家庭冲突领域的研究被越来越多的学者关注。具体而言,我国工作家庭冲突领域的研究进程可被划分为三个阶段:第一,萌芽阶段(2002—2005年),工作家庭冲突问题刚刚引起国内学者的注意,每年产出的文献数量较少,年均发文量仅为1.5篇;第二,缓慢增长阶段(2006—2008年),关注工作家庭冲突问题的学者在逐渐增多,每年产出的文献数量也在增加,年均发文量达到11.3篇;第三,较快增长阶段(2009—2020年),有更多的学者关注工作家庭冲突问题,每年产出的文献增幅逐渐加大,年均发文量为19.8篇。图2显示,累计发文数量曲线的多项式拟合程度R2为0.995 8,表明我国工作家庭冲突领域文献累计发文量呈多项式增长。据此预测,2021年我国工作家庭冲突领域的累计发文量将达到330篇左右。

图2 我国2002年以来工作家庭冲突领域的年度发文量及累计发文量

2. 关键词分析

(1) 关键词共现分析

本文采用Vosviewer软件生成工作家庭冲突领域的关键词知识图谱(见图3),阈值选择2,统计2002—2020年间的关键词有63个,连线数为371条,总计连线强度为1 177。图谱中的每个关键词用一个圆圈节点表示,图中的节点越大,说明关键词出现的频率越大;两个关键词共现的次数用两个节点之间的连线表示,连线越粗,说明两个关键词共现的频率越大[18]。

表1显示的是工作家庭冲突领域词频在前20位的关键词。从表1中不难看出,目前我国工作家庭冲突领域高频关键词为工作—家庭冲突、家庭—工作冲突、工作满意度、社会支持、工作家庭平衡等。从频次和连线强度来看,工作—家庭冲突的频次和连线强度最高,家庭—工作冲突紧随其后。这表明,工作家庭冲突领域内的文献多以工作—家庭冲突路径为主要研究,而家庭—工作冲突路径常常作为工作家庭冲突领域双向冲突的辅助研究,较少学者对家庭—工作冲突展开单独研究。这在一定程度上反映出我国员工感知到的是工作—家庭冲突(即工作干扰了家庭)多于家庭—工作冲突(即家庭干扰了工作),这可能与我国普遍存在的重视工作而忽视家庭的传统观念密切相关。其次,工作满意度也是学者们关注的焦点,当员工的工作家庭冲突发生时,最直接的影响便是员工工作满意度的降低。为避免员工工作满意度的降低,学者们将研究视角投向了社会支持,希望通过社会支持(组织支持或家庭支持)降低工作家庭冲突以及由此带来的负向影响。由于工作家庭冲突研究的目的是实现工作家庭平衡,因而学者们倾向于将工作家庭平衡作为结果变量展开研究。随着研究的深入,学者们发现,工作和家庭之间不仅存在相互冲突的消极关系,而且还存在相互促进的积极关系[19],由此,有学者开始针对工作家庭的积极关系进行探讨,工作家庭促进便成了学者们研究的主要目标。此外,压力会出现在各个领域,当员工在工作或家庭领域承担的压力超过其可承受的范围时,便会导致工作—家庭冲突或家庭—工作冲突。

图3 工作家庭冲突关键词的共现图谱

表1 频次排序在前20的关键词分布

(2) 关键词聚类分析

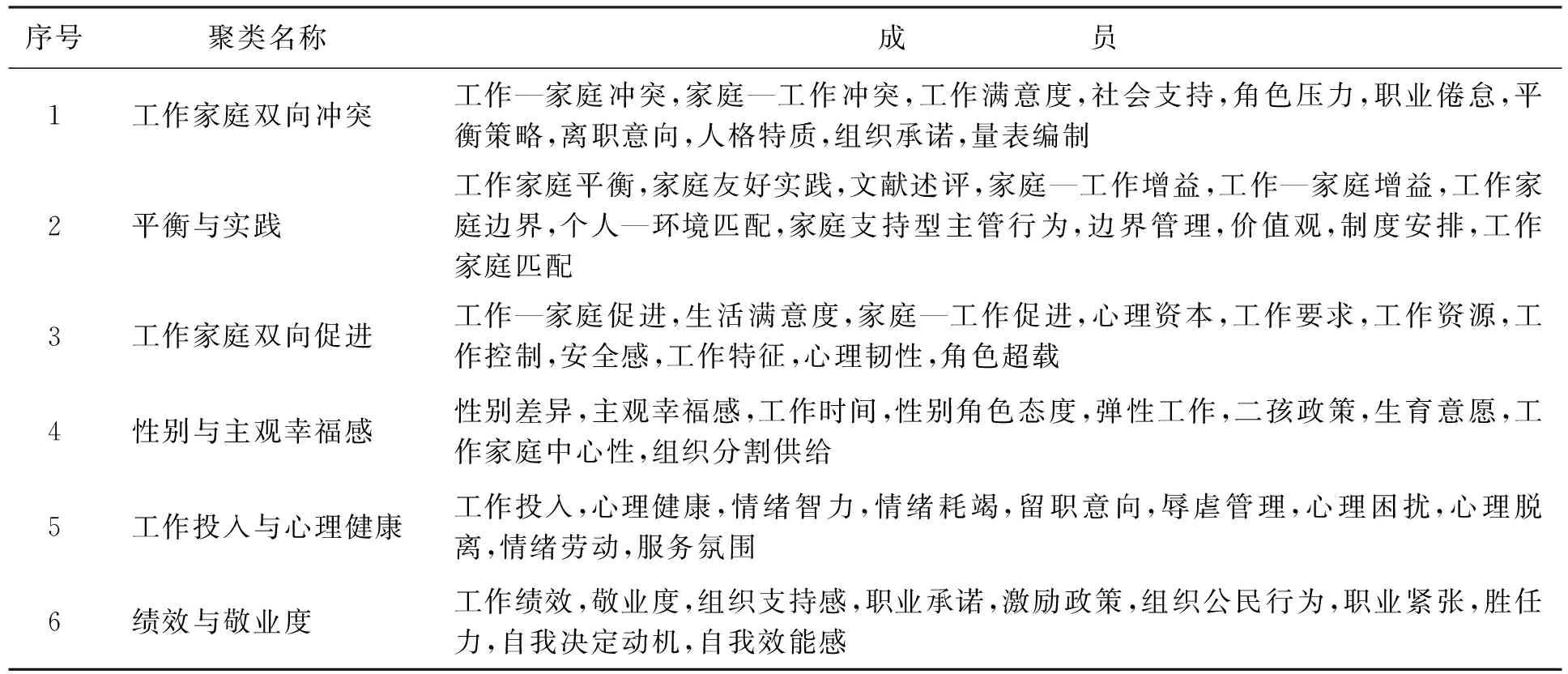

为了更好地分析工作家庭冲突领域内关键词之间的联系,本文首先采用UltraEdit对关键词去重,统一关键词名称,用Endnote软件将数据格式转换成RIS格式,然后通过Vosviewer软件的聚类算法对统计的关键词进行聚类分析,阈值选择为2,最终生成6个聚类(见表2)。

表2 关键词聚类信息

(3) 关键词战略坐标分析

本文将生成的6个类团信息以Pajek[20]软件识别的格式保存,通过Pajek计算每个类团的向心度和密度。计算方法为:将类团内每个关键词与该类团的其他关键词链接数求和,然后取平均值得到各个类团的密度;类团内关键词与其他类团关键词链接数加总,然后取平均值获得各个类团的向心度。以横坐标为密度,纵坐标为向心度,将6个类团信息映射在二维平面坐标上,绘制战略坐标图[21],横纵坐标的交叉点为(0.32,3.15),见图4。

图4 关键词战略坐标图

图4中的每个气泡代表一个类团。类团1、类团2、类团3分布在第1象限,类团4、类团5、类团6分布在第3象限。

从向心度的分布来看,类团1“工作家庭双向冲突”大于其他类团,表明类团1在工作家庭冲突研究领域具有核心地位,与其他聚类的关系也较为紧密。这是因为在Frone等1992年将工作家庭冲突具体划分为工作—家庭冲突和家庭—工作冲突两个维度后,学者们的关注点便由工作家庭的单向冲突转为双向冲突[22]。而“工作满意度”“社会支持”和“角色压力”等同样是工作家庭冲突领域的核心内容,在该领域的研究中扮演着重要角色。类团2“平衡与实践”和类团3“工作家庭双向促进”的向心度均高于3.2,表明这两个类团在工作家庭冲突领域处于重要的地位,与其他聚类关系的紧密程度仅次于类团1。基于工作家庭的积极与消极关系,Frone在2003年首次提出了工作家庭平衡的概念,指出工作家庭平衡是低冲突和高促进的结合[23],实现工作家庭平衡是工作家庭冲突研究的初衷。而家庭友好实践作为工作家庭冲突研究机制中重要的前因变量和调节变量,不仅会有效地减少工作家庭冲突的发生频率,而且能缓解工作家庭冲突带来的负向影响。此外,根据Katz等提出的“资源稀缺假说”和“加强假说”,国内学者也将工作家庭促进引入工作家庭冲突的研究之中[24]。因此,学者们开始关注工作家庭促进。与工作家庭冲突类似,工作家庭促进也是双向的,包括工作—家庭促进和家庭—工作促进。类团4“性别与主观幸福感”、类团5“工作投入与心理健康”和类团6“绩效与敬业度”的向心度都低于平均值,表明这三个类团的关键词与其他类团的关键词关联程度较低,在该领域的位置较为边缘。

从密度的分布来看,类团1“工作家庭双向冲突”仍处于较高的水平,聚类密度大于其他类团,表明“工作家庭双向冲突”的研究较为丰富,具有完整的框架体系与结构,同时也表明工作家庭双向冲突研究成为该领域的基础研究。类团2“平衡与实践”和类团3“工作家庭双向促进”的密度仅次于类团1,表明工作家庭冲突领域的学者对工作家庭的积极方面和家庭友好实践关注较多,但研究的深度和广度与工作家庭双向冲突研究相比并不充分,理论体系与研究框架尚在完善之中。类团4“性别与主观幸福感”的密度接近平均值0.32,表明该类团的研究逐渐趋于成熟,这是因为有学者证明女性的工作家庭冲突要高于男性的工作家庭冲突,同时为了响应国家提出的全民幸福的口号,幸福感便成为了学者们关注的热点。类团5“工作投入与心理健康”和类团6“绩效与敬业度”的密度远低于平均值,表明这两个类团的研究明显欠缺,文献数量有待增加,理论体系尚未成熟。

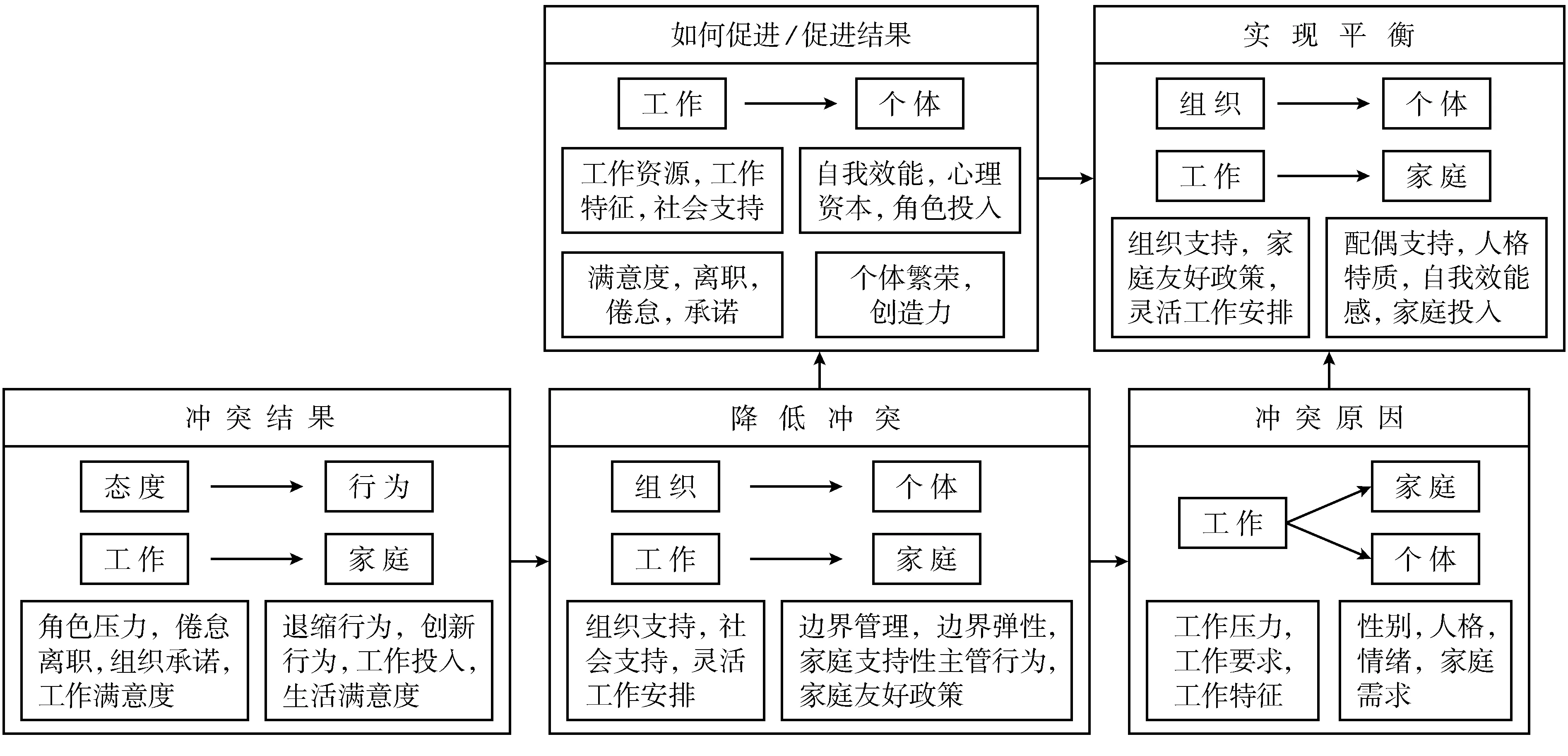

3. 研究热点、脉络及框架

基于上述对战略坐标图的分析可知,类团1“工作家庭双向冲突”、类团2“平衡与实践”和类团3“工作家庭双向促进”是目前工作家庭冲突领域研究的热点,并基于此提出了当前工作家庭冲突研究的脉络及框架。

(1) 探寻工作家庭冲突的结果

工作家庭冲突的方向性最早是由国外学者Frone在1992年提出,国内学者将工作家庭冲突的研究分为三种类型,即工作—家庭冲突、家庭—工作冲突以及工作家庭的双向冲突。在工作家庭冲突领域研究的初期,国内学者发现,虽然国外学者已经验证了家庭—工作冲突是存在的,但实际上,员工经历的工作—家庭冲突远高于家庭—工作冲突[25]。除此之外,初期研究主要关注工作家庭冲突对员工心理状态的负面影响。然而,心理状态是弥散性的,不仅会影响员工的工作态度,还会影响员工的工作行为,甚至影响其家庭和日常生活状态。因此,员工在经历了工作家庭冲突后,首先影响的是工作满意度、离职倾向、职业倦怠[26-27]等态度变量;其次影响的是组织公民行为、反生产行为、退缩行为[28-29]等行为变量;最后影响的是生活满意度、婚姻满意度、心理健康、幸福感[30-32]等个人和家庭状态变量。工作家庭冲突的结果呈现多元化趋势。

(2) 缓解工作家庭冲突的结果

随着研究的深入,学者们认为工作家庭冲突导致的消极结果基本确定,并且探寻工作家庭冲突的结果并不是研究的终极目标,虽然在以往研究中学者们通常在结论中提出了一系列的解决措施,但这并未指明缓解问题的机制。因此,为了深入地探究如何对冲突进行调控,学者们便开始系统地研究怎样缓解冲突的结果。自此,工作家庭冲突的研究方向开始由“探寻冲突结果”转向“缓解冲突结果”。国内学者从组织层面到个体层面、从工作领域到家庭领域分别阐释了降低冲突结果的方式。组织层面中组织支持和主管支持无疑是降低员工工作家庭双向冲突的首要方式,通过工具性支持和情感性支持减轻员工的工作压力,帮助员工积累工作资源,维系员工与家人之间的感情,当工作家庭冲突发生时,便会最大程度地抵消工作家庭冲突带来的负面影响[33],使员工在处理工作家庭冲突问题上游刃有余。此外,降低冲突结果不仅需要组织给予的外界帮助,还需要员工本身有所作为,研究继而延伸到个体层面。个体层面上,员工对工作和家庭的边界控制感越强,越容易分割工作和家庭之间的界限,二者相互冲突的几率也越小,即使工作家庭冲突发生时也能轻易地化解[34]。起初,学者们认为,工作领域的因素是导致工作家庭冲突的主要因素,研究的着眼点首先落在工作领域。研究发现,在工作场所中,因工作家庭问题导致员工的心理状态不佳,工作态度三心二意,于是,部分组织开始给员工制定灵活的工作安排,赋予其充分的自主性[35],以助其解决工作家庭冲突带来的困扰。同时,家庭因素也会影响员工的工作进度。在家庭领域中,足够的家庭支持和家庭友好计划会给员工强大的精神支柱,使其更容易与家人沟通,减少冲突带来不必要的误会[36]。

(3) 探讨如何实现工作家庭促进

2007年,国内学者唐汉瑛等将“工作家庭促进”一词引入国内[19],由此研究者发现,工作家庭之间的关系不仅仅存在工作家庭冲突,还存在工作家庭促进。部分学者的关注点开始由“缓解冲突结果”转向“如何增加促进”。工作家庭促进的出现不仅丰富了工作家庭关系的研究视角,更提高了工作家庭关系研究的层次和水平。工作家庭促进是指一个角色的经历能够提高另一个角色的质量,与工作家庭冲突的双向性特征相似,工作家庭促进同样具备双向路径[19]。国内关于工作家庭双向促进的研究脉络与冲突不同,它遵循“从如何增加促进到促进产生何种结果”的路径,且工作家庭促进影响因素的研究是从工作层面过渡到个体层面。在工作层面上,组织赋予的工作资源不仅帮助员工更好地解决家庭问题,而且会促使积极情绪溢出到家庭中。个人层面上,角色投入是工作家庭双向促进的首要前因变量,即工作投入正向影响工作—家庭促进,家庭投入正向影响家庭—工作促进,此过程经历了角色投入—催化—正性增长的生成三步曲[19]。自我效能感及心理弹性等个性特征也是员工处理工作家庭关系的催化剂,并且能够帮助个体实现工作家庭双向促进。在结果变量的研究上,工作家庭双向促进更关注员工工作层面的因素,因为在实际情境中,员工能够感知到更多的工作—家庭促进而不是家庭—工作促进;与工作家庭双向冲突的研究结论相反,工作—家庭促进和家庭—工作促进能够正向预测员工的工作满意度和组织承诺,降低离职倾向和职业倦怠[37],促进员工的积极行为和主动行为[38],提升组织绩效[39]。

(4) 探寻工作家庭冲突原因

古人云:抽薪止沸,剪草除根。只有挖掘出冲突产生的原因,才能够更好地解决和调控。在以往研究的基础上,学者们开始不断拓展工作家庭冲突的前因变量。他们将研究重心前移,关注点开始由“缓解冲突结果”转向“探寻冲突原因”。国内研究认为,导致工作家庭双向冲突的因素主要分三类:工作因素、家庭因素和个体因素。工作因素包括工作特征、工作压力和组织因素;家庭因素包括家庭压力、家庭特征;个体因素包括性别、人格特质和情绪状态。根据对文献检索结果的分析得知,国内研究首先从工作因素开始,逐步延伸到家庭因素和个体因素。工作压力和家庭压力是影响工作—家庭冲突和家庭—工作冲突的首要因素,来自于工作或家庭领域的压力越大,要求越高,对另一个领域的满足程度也就越低,产生的冲突也就越大[40]。近年来,双职工家庭的剧增、二孩三孩政策的释放、老龄化现象的加剧和经济压力的凸显,无一不对员工的工作家庭冲突产生影响。因此,国内也逐渐关注家庭因素对工作家庭冲突的影响。对于性别而言,在传统思想的影响下,男性更少参与家庭活动,以至于需要履行家庭责任时,不可避免地导致工作—家庭冲突[41]。女性进入职场后,仍然承担很多的家庭责任,这势必会影响其工作绩效。此外,随着科技的创新和通信工具的普及,工作与家庭的边界模糊不清,员工的边界弹性及边界控制能力也影响其工作家庭冲突[42]。

(5) 实现工作家庭平衡

工作家庭冲突研究的最终目的是实现工作家庭平衡。Grzywacz等的研究表明,工作家庭平衡是个体对工作和家庭满意、工作和家庭职能良好、角色冲突最小化、角色促进最大化的心理状态[43]。目前关于工作家庭平衡的研究分为两种:一种是将工作家庭平衡作为一种高促进、低冲突的状态,以实现工作家庭平衡为目的;另一种是以工作家庭平衡为前因和中介变量,探究员工感知的工作家庭平衡状态对其态度及行为的影响。平衡并非没有冲突,而是两种关系同时存在的相容状态,实现平衡的过程需要组织和个体、工作和家庭共同努力。组织支持、家庭友好政策、灵活工作安排等组织、工作层面的因素能够帮助员工缓解工作压力、提供工作便利[29,35],配偶支持、尽责性、自我效能感等家庭和个体因素给予员工理解和支持[31,44],使员工对工作和家庭更加负责,提高员工处理工作家庭问题的信心,最终实现工作家庭的平衡状态。

综上,本文将工作家庭冲突领域的演进整理成一个系统的框架,如图5所示。

四、 结论与展望

本文应用文献计量方法,对工作家庭冲突领域关键词进行可视化分析, 并对高频关键词进行了聚类分析及战略坐标分析,定量地分析了我国工作家庭冲突领域的研究现状和研究脉络。 研究发现:“工作家庭双向冲突”“平衡与实践研究”和“工作家庭双向促进”是我国当前的三大研究热点,基于三大核心主题,学者们沿着“探寻冲突结果—缓解冲突结果—探寻冲突原因”的路径逐步深入, 形成了以工作家庭平衡为中心、工作家庭促进和工作家庭冲突为两翼的研究体系。通过对战略坐标结果的分析可知, 虽然当前工作家庭冲突领域突显出一些热点主题, 但与之相反的冷门主题同样不可忽视, 冷门主题随时间的演变在未来也有可能成为热点。 虽然我国的工作家庭冲突研究已有20年的历史, 但随着经济社会的进步以及不同背景文化的交融, 工作家庭冲突问题仍然存在。 因此,未来研究还有以下几点需要深入挖掘。

注: “”代表演进图5 高频词研究框架及脉络

1. 工作家庭冲突前因变量的延伸及扩展

中西方文化的碰撞和交融,推动了社会思想的进步,也推动了个人价值观的转变。西方的个人主义不断进入国人视线,在此情境下,员工是否仍以“大家”而非“小家”的思维处理工作和家庭问题值得学者们继续探讨。此外,随着工作家庭无边界情境加速升级,无论是员工的分割偏好,还是组织的分割供给对工作家庭关系的影响都值得关注,如何有效地匹配二者之间的关系,不仅有助于缓解员工的工作家庭冲突,还能够增加员工对组织的认同感。领导行为、领导风格、同事行为等因素在国内关注较少,事实上,工作—家庭冲突要远远高于家庭—工作冲突,这表明员工与家庭发生的冲突多来源于工作,而工作因素涵盖之广,除其本身的因素之外,工作场所的其他因素也会间接影响员工工作家庭之间的关系。因而,工作层面的因素值得学者们继续挖掘。

2. 工作家庭冲突的多情境研究

Molina[45]在2020年指出,工作家庭冲突的变化要格外关注一个过渡期即为人父母之后,在此期间,夫妇不仅增加了照顾子女的责任,还可能需要照顾老人,更需要在工作上投入,以使夫妻的经济收入足以支撑家庭的消费支出。未来的研究可以扩大此类研究情境,可将有无子女的夫妇及有无老人需要照顾的夫妇纳入研究范畴。此外,经济基础可能是影响工作家庭冲突的另一原因,在经济富裕的家庭中,夫妻的工作家庭冲突相比于经济困难的家庭要小得多。在经济困难的家庭中,夫妻的工作对家庭的冲突也大于家庭对工作的冲突。随着经济基础逐渐满足夫妻的消费水平,工作家庭冲突也可能由经济压力转向时间和行为冲突。因而,情境的差异也是值得关注的因素。

3. 工作家庭冲突的动态设计

纵观国内已有的研究,多是以横截面或纵向设计的方式收集数据,相比于国外,虽不断进步,但差距仍然很大。就国内的研究现状而言,工作家庭冲突对行为、态度、情绪的影响并不是一蹴而就的,而是经历了长时间的累积叠加才引发了行为和态度上的变化。目前学者们越来越推崇采用科学和严谨的研究范式来验证理论和假设。因此观察工作家庭冲突的动态变化十分必要,动态设计的方式既能判断工作家庭冲突发生前后工作和家庭因素变化的规律,亦能通过时间的沉淀滤出变化因素之间的真实关系,还能更好地解决工作家庭冲突的难题。

受多种因素的限制,本文仍存在着诸多不足:①本文采用Pajek、Vosviewer等软件进行文献计量分析,但目前现存的文献计量软件仅能通过对关键词的分析来展示领域的现状,这种方式会遗漏很多信息,很难看到研究领域的全貌,因此未来研究一方面可开发更为精准、全面的计量分析工具对相关领域展开研究,另一方面也可以在文献计量的基础进行质性研究,深入挖掘工作家庭冲突研究引发的思考,以使研究结果展示得更为全面。②本文采用的CSSCI、核心期刊和CSCD数据库虽是国内公认的权威数据库,但在其他数据库中可能会存在质量较好的文献,本文并未涵盖,因此未来研究可在更多数据库进行筛选,以提升研究的完整性。