注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠致药物热的临床特征分析

2022-03-24彭水华覃静如

彭水华,覃静如,郭 超,杨 斌

(1.广西医科大学药学院,广西 南宁 530021;2.广西医科大学附属医院第八附属医院/贵港市人民医院临床药学室,广西 贵港 537100)

注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(piperacillin sodium tazobactam sodium for injection)是由青霉素类抗菌药物和β-内酰胺酶抑制剂组成的复方制剂[1],其抗菌谱广,在全身各组织有良好抗菌活性,是临床上常用的抗菌药之一。在临床应用中发现,部分患者在使用该药抗感染治疗好转后,再次出现发热的情况,排除疾病及其他干扰因素,最终考虑为该药引起的药物热,停用可疑药物后,体温可自行降至正常值[2]。近年来,此类药品不良反应情况屡有报道。有研究显示[3],41 例β-内酰胺类抗菌药物致药物热的病例中,43.9%考虑哌拉西林他唑巴坦钠所致,其发生率接近半数。在β-内酰胺类抗菌药物中,特别是哌拉西林钠他唑巴坦钠致药物热常发生,其临床特点呈多样化,伴随或者不伴随症状,容易误诊[4]。为此,本研究收集27 例哌拉西林钠他唑巴坦钠所致药物热的住院病例的用药情况、发热程度和临床表现、处理方法及转归等数据进行分析,以期为临床诊断该药引起的药物热提供参考依据,促进临床安全、合理用药,节约医疗资源。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2014 年1 月-2020 年12 月经国家药品不良反应系统接收的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠所致不良反应数字资料,选取27 例注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠引起药物热的住院患者作为研究对象,其中男14 例、女13 例;年龄6~88 岁,平均年龄(53.89±19.32)岁;20 岁以下1 例(3.70%),20~40 岁5 例(18.52%),41~60 岁11 例(40.74%),60 岁以上10 例(37.74%);全部使用国产制剂;肺部感染8 例,切口感染7 例,皮肤软组织感染8 例,急性化脓性阑尾炎、肛周脓肿、会阴部感染、糖尿病足并感染各1 例;单独使用注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠20 例,联合使用其他抗菌药7 例,用药前已进行皮试,且结果阴性,全部使用0.9%氯化钠为溶媒,静脉滴注给药,根据患者的体重及病情选用合理的给药剂量和频次,滴注时间为30~60 min。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准[5-7]:①使用注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠期间,体温≥38 ℃;②用药后感染控制,体温下降后再次发热,发热不能用原来疾病解释,也无其他继发感染的证据,且患者病情稳定;③继续使用该药,未见体温明显下降;④停药后,体温下降至正常范围内波动。排除标准[8,9]:联合用药引起的发热。

1.3 方法 使用WPS 软件记录、整理27 例使用注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠致药物热的病例的用药情况、发热程度和临床表现、处理方法及转归等信息,包括患者性别、年龄、感染类型、用药情况、发热程度、伴随症状、发生药物热时间距离用药开始时间、发生药物热的持续时间、实验室检查结果、处理方法及转归情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS 23.0 软件对数据进行统计分析。计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验;计量资料以()表示,行t检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

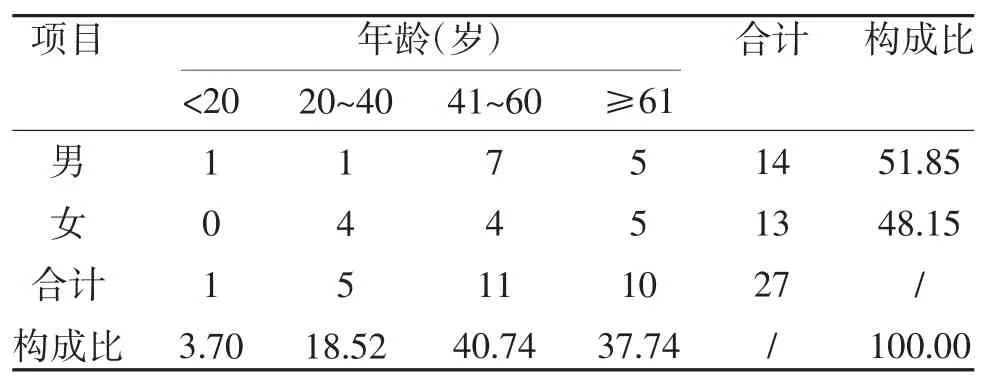

2.1 不同年龄、性别发热情况 27 例患者中,男女比例1.08∶1,年龄>40 岁者为21 例,占77.78%。注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠所致药物热,男女发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 不同年龄、性别发热情况(n,%)

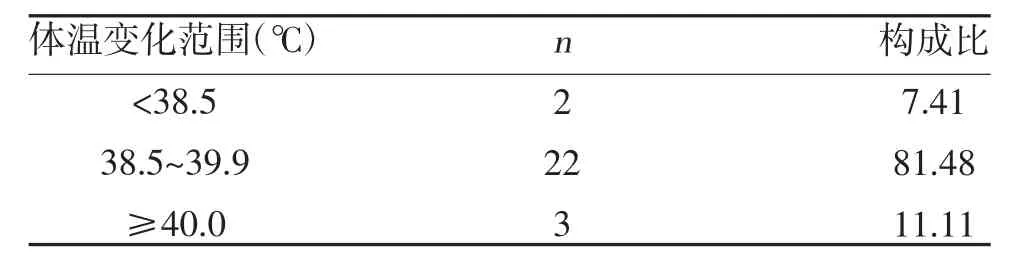

2.2 患者发热程度 27 例患者中,25 例体温≥38.5 ℃,占92.59%,其中22 例使用退热药物退热处理,见表2。

表2 患者发热程度(n,%)

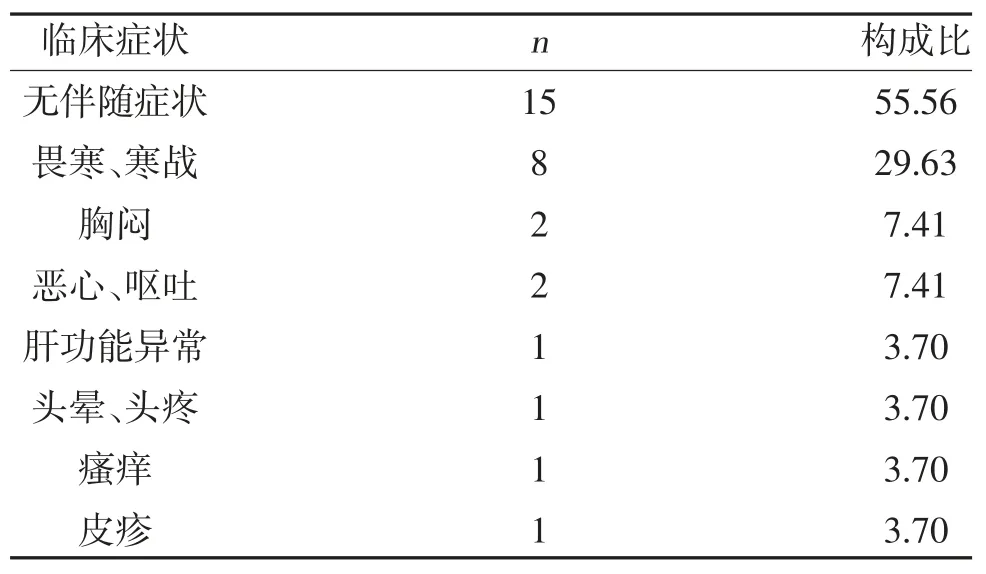

2.3 药物热伴随临床症状 发热时,无伴随症状的15例,占55.56%;其余12 例(44.44%)分别伴有畏寒、寒战、恶心、呕吐、肝功能异常、头晕头疼、胸闷、皮疹、瘙痒等临床症状,见表3。

表3 药物热伴随的临床症状(n,%)

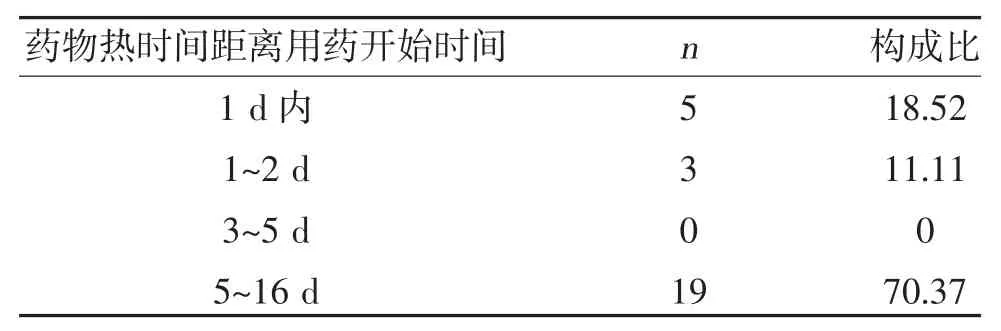

2.4 患者累积用药情况 患者累积用药天数1~17 d,平均用药天数(7.50±5.21)d,用药1 d 内出现发热的5 例(18.52%),主要是在用药过程及用药后马上出现发热,因此考虑该药引起,遂立即停药;在用药后5~16 d 发生药物热的19 例,占70.37%。患者累积用药剂量为(97.33±64.41)g,开始发生药物热时,累积用药剂量≤36 g 的8 例;占29.63%,累积剂量≥72 g的19 例,占70.37%,见表4、表5。

表4 发生药物热时累积用药天数(n,%)

表5 开始发生药物热时累积用药剂量(n,%)

2.5 实验室检查结果 27 例病例中,药物热时,白细胞计数降低至正常值或低于正常值下限的有14 例(51.85%),其中低于4×109/L 的有9 例(33.33%),无明显变化者11 例(40.74%);中性粒细胞计数降低至正常值或低于正常值下限的有19 例(70.37%),低于2×109/L 的有9 例(33.33%);9 例(33.33%)嗜酸性粒细胞计数较前升高,但仅有1例嗜酸性粒细胞计数大于5.0×109/L,其余均在正常值范围内,10 例(37.04%)嗜酸性粒细胞计数降低至正常值或低于正常值下限,低于0.05×109/L 的有5 例(18.52%)。

2.6 临床转归情况 27 例病例中,2 例在停药后体温自行降至正常,1 例补液后退烧,23 例需予退热药物(包括解热药物和激素)方可退烧。17 例发热持续时间在48 h 内,占62.96%;7 例发烧持续时间>96 h,占25.93%。26 例病例在判断药物热停药36 h 内退烧,有1 例予退热药处理后未再发烧,因病情需要,继续用药。患者转归情况见表6。

表6 药物热的持续时间(n,%)

3 讨论

药物热是指在使用药物治疗疾病的过程中,排除疾病所引起的发热,最终考虑药物导致的发热[10]。药物热无明显特异性[4],通常在没有其他原因可以阐明的情况下才被考虑,在给药后出现,停药或减量后消失。

注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠所致药物热,目前认为最有可能的是与Ⅲ型变态反应有关,其作为半抗原,在体内和蛋白质结合后产生抗体,抗原和抗体形成的抗原-抗体复合物,然后被吞噬细胞吞噬后释放内源性致热源,从而引起发热[11,12]。本文27例药物热患者全部使用国产制剂,也不排除与原研药相比,国产仿制药物制造工艺存在差异,药物纯度低,制剂生产中产生了热原或者杂质[5,10,11,13],从而导致发热。也有研究显示[10],在抗菌药物引发的药物热中,静脉滴注发生率更高,约占60%,而本研究中全部患者均为静脉给药。

本次研究显示,药物热与性别无关,主要集中发生在40 岁以上患者,多数发热超过38.5 ℃,62.96%患者发热持续时间不超过48 h,在判断为药物热,停药后36 h 内退热,其主要是因为在诊疗中,能快速、准确判断为药物热,及时停止用药,但大部分患者是因为予退热药处理后迅速退热的,因此无法判断药物热持续时间特性。15 例除发热外不伴随其他症状,8 例伴随畏寒、寒战。文献报道[5]显示,哌拉西林钠他唑巴坦钠引起的药物热,与性别、年龄不一定存在相关性,且发生药物热时,有可能不伴随明显的临床症状。另有研究报道32 例哌拉西林钠他唑巴坦钠所致发热患者,10 例表现为畏寒,2 例胸闷[14]。

本研究显示,在用药5 d 后,总累积剂量超过72 g 时,患者药物热的发生率更高,与王从容[8]报道基本吻合,这有可能是因为药物热的发生,与用药时间、累计剂量有一定相关性。另有研究发现[15],哌拉西林他唑巴坦引起的不良反应表现为迟发型,在用药后2~11 d 出现。因此,对于用药几天后才发生的药物热,不排除为迟发型不良反应。另有研究[16]显示,哌拉西林他唑巴坦皮试虽然是阴性的,但其迟发型不良反应的发生率在1‰~4‰,并且该类反应出现时间越晚,预后时间可能越长;同时,对其他β-内酰胺类过敏者,出现这类反应的风险高于普通患者。本研究大部分患者发烧后都使用了退烧药,因此没能准确评估其退热时间;而且大多数无药物过敏史,或者具体情况不详。本研究病例中,大多数患者年龄在40 岁以上,与文献报道[16]不符,考虑为偶发性药物热。

从实验室生化指标来看,药物热时,白细胞计数、中性粒细胞计数、嗜酸性粒细胞计数,大部分是较前下降或者变化不大,这与部分研究报道结果相符[14]。白细胞计数不能作为药物热的故评价指标,但白细胞计数、中性粒细胞计数,可以作为感染未呈进展趋势的参考指标之一,有助于药物热的评估。经注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠治疗后,仅1 例嗜酸性粒细胞计数高于正常值,与郑新等[5]的研究结果不一致,该研究认为大多数患者嗜酸性粒细胞计数升高2 倍,可能是嗜酸性粒细胞介导的药物热;而本研究与刘博等[7]的结果更为接近。

综上所述,注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠所致药物热,其临床症状可表现为高热,既可伴随畏寒、寒战等症状,也可无伴随症状,具体情况因人而异。药物热的发生与用药时间的长短,以及累积剂量,可能有一定相关性。临床实践中,存在感染的发热患者,经哌拉西林钠他唑巴坦钠治疗后,注意评估实验室指标,感染患者的病情未加重或者甚至好转者,若炎症指标明显下降,但仍发烧时,首先要注意排除药物热。此时尽量停用可疑药物,密切监测体温变化,若停药后,未再发烧,考虑为注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠引起的药物热。若抗感染治疗疗程足够,病情好转,则可停药观察;若抗感染治疗疗程不足,则停药后,可以改用其它药物热发生率较小的药物,避免使用在分子结构上有相同或相似的侧链、基团的同类药物,最好更换为不同作用机制的抗菌药物[17-19]。

药物没有特异性诊断标准,容易被误诊,特别是其主要表现为高热时。但可以通过相关病例,总结其特点,寻找一定的规律。临床中,应用哌拉西林钠他唑巴坦钠抗感染治疗后,仍出现反复发热的病例,应警惕药物热的可能,评估抗感染疗效,及时停药或更改抗菌药物,减少医疗资源的不必要使用,促进临床安全、合理用药。