金子沟

2022-03-22劳马

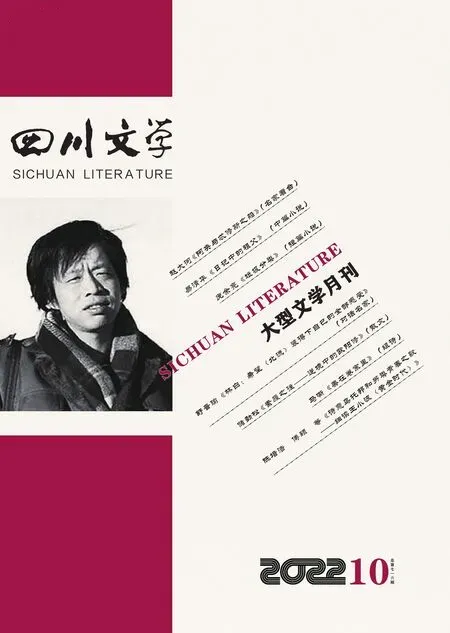

□文/劳马

聊起金子沟,司机老赵顿时兴奋起来,眼睛里泛出一层橙色的光。那是八月中旬的一个下午,热浪开始退去,太阳准备落山,余晖闪闪发亮,远方的地平线镀上了金灿灿的富贵颜色。

因为外地出差,我托熟人帮忙找了个临时司机,开一周的车。老赵五十岁上下,年轻时当过运输兵,跑过青藏线,驾驶技术高超,据说曾经挂倒挡,把一辆坏车倒着开了一百多公里,送到修理站。由老赵开车,我们一行心里都踏实多了。老赵算是土生土长的当地人,姥姥家就在金子沟。小时候学校放暑假,母亲便把他从城里送到乡下,在金子沟和姥姥待上个把月。他说从小就知道那里产金子,采石场的岩壁在阳光的照射下,闪现出星星点点的金光。有时在山上,随便就能用脚踏出个金疙瘩,人称“狗头金”,他还拣过好几块,带回城里向小朋友炫耀,换了几根雪糕。

“用‘狗头金’换雪糕吃?这金子也太不值钱了吧?”有人冲着吹吹呼呼的老赵调侃。当时我们正准备晚餐吃烧烤,忙乎着在户外搭架子,切羊肉。

“多呗,什么东西多了就不值钱了,金子沟满山遍野都是金子。”老赵口气很硬。

人家是吹牛,老赵是吹骆驼,吹大象,见着大的就不说小的,真敢胡扯。

“胡扯?我知道你们不信,这两天抽空我拉你们去看看就明白了,真是满地黄金。”老赵用手里的黄瓜冲我们指指点点,“村里人砌猪圈垒鸡窝的石头里都镶着金块。”

“没听说那里有金矿?”我问。

“有。原先的采石场现在就叫金矿。”老赵答,“眼下不准开采了,上头说是得保护环境,关闭了!”

“储量大吗?”

“不知道,应该不少。村里的人对外人保密,轻易不谈黄金的事。”老赵拿根树枝拨拉着铁槽里的木炭,搅起一堆碎火星子直往脸上扑,他后退一步,用手扇着烟,嘴里呸呸呸地吐着。

“地勘局实地勘探过?”

“啥局?”

“地勘局,就是地质勘查局,也有叫勘探队的。”

“噢,那我不知道。听说地质队早些年去过几个人,用锤子敲敲打打了几下,被金子沟的村民拎着土棍、铁锹给轰跑了,一路追着打,差点闹出人命。后来再没见过什么局来过。”

“哈,你越说越玄,为啥打地质队员?”

老赵又翻动那炭火,冒出一团火星飘出一米多高。

“地质队那几个人说那不是黄金。老百姓一听不乐意了,骂他们是睁眼瞎,瞪着眼睛说瞎话。明明是黄澄澄的金块,他们竟说是铁。再说了,不是金子,为啥这地方叫金子沟,成百上千年前这里就叫金子沟,祖先都认定这是黄金,凭啥你们几个毛头小子敢说不是。”

“叫金子沟不一定产金子,我家乡叫老虎滩,那里自古以来没见过老虎的影子。”我说。

“对,克什克腾有个地方叫宇宙地,村子叫很黑村,我去过,名字很逗。”一旁忙着翻烤串的亮子插了句。

“金子沟离这儿远不远?要不咱们几个后天上午没啥事儿,一块去开开眼?”我笑着建议。

“好啊,不远,不到二十公里,一脚油门的事儿。”老赵说,“正好我认识那村长,我小时候去姥姥家常跟他一块尿尿和泥玩,过会儿我就给他打电话。”

那一晚,我们喝了一整箱啤酒,就着各种烤串,谈起了国家好多稀奇古怪的地名。

隔了一天,我和另外两个同事,在司机老赵的引导下,十分好奇地去了趟传说中的金子沟。

村长姓主,这个罕见的姓氏让我们一见面气氛就热闹起来。他自我介绍说:“免贵姓主,国家主席的主。”原以为他风趣好逗,没曾想是真的。更令人不可思议的是,村委会的会计兼文化宣传干事是位年轻漂亮的女性,看样子二十七八岁,她笑着说:“本人免贵姓神,神仙的神。”看似恶搞,实际上也是真的。我跟村长连声说:“主啊,这是真的吗?”他指了指身旁的神会计说:“不信你问问神?”神会计更逗:“我和村长在一起工作特别踏实,一离开村长,我就六神无主。”

主、神二位村干部先请我们在会议室里喝了几口茶,便迫不及待地领着客人到隔壁的村史展览室参观。村长从展板的“前言”开始,向大伙儿介绍村史村情,他讲话语速很快,隔几句就冒出个脏字。神会计也不时插话,甚至抢过话头,补充或纠正一些村长的观点和数字。一件件老照片、老资料、老物件都围绕着金子村的物产——金子展开。显然,这个村子大有来头,几百年前就叫金子沟了。还有几幅明清两代当地名士题写的墨宝复印品挂在墙上。

我指着一张已经泛黄的黑白照片问村长:“照片上的这群人在干什么?”村长说:“炼金子呗!这是新中国成立前留下的唯一一张照片,原照很小又很模糊,这是放大修复后的效果。”神会计立马抢过话头:“村长说得不对,这不是新中国成立前,这是1958年“大跃进”时候的。全国大炼钢铁,我们村大炼黄金。”

“结果呢?”我笑着问。

“好像没炼出金子,主要是技术不行。”村长很遗憾地摇着头,他又指了指一口锅,“就靠这么个破玩意儿,根本就炼不出金子。”

接下来我们又看了一些“狗头金”的实物样品,形状确实漂亮,黄澄澄的金属光泽引人注目。

“这是黄铁矿,不是黄金,是铁的二硫化物。”我打眼一看就明白了。

“不管一流二流,反正我们管它叫金子,谁说也没用。”村长脸上一直挂着的笑容瞬间逝去。

“长相像金子但不一定是金子。我大学学的是地质学,这点常识我懂。这不是黄金,是典型的黄铁矿,可用于生产硫黄和硫酸,在许多矿石和岩石中都能找到它。浅黄铜色,不透明,明显的金属光泽,你说得没错,很多人都把它误认作黄金,所以又叫‘愚人金’。”我耐心地向村长解释。

“愚人金?”

“对,愚人就是愚蠢的人。”

“你直接说傻子不就完了,还愚人愚人的,我听成渔人了,就是海边的渔民。”村长脸上尴尬地掠过一丝笑意,“您是搞地质的?”

“学过,后来改行了。”我说。

“那您是我们这儿不受欢迎的人。”他说这话时,脸却转向了另一侧。

“为啥?”我拍了拍村长的肩膀。

“唉,咋说好呢?早些年,那时候我还小,村里就来了几个地质队的人,到山上敲了几块石头,就跟你说了同样的话,告诉我们这不是金子。村里的人没见过世面,哪懂这个?他们非常愤怒,世世代代都把这些宝贝认作黄金,你们几个外来人,看了几眼就操着南腔北调说不是金子,说是什么铁。乡亲们急眼了,质问地质队人,你们瞪大眼睛好好瞅瞅,你家的铁锅、铁锹金光闪闪?你家山上的石头放着黄光?最后,村民动起手来,把那几个搞地质的小伙子打得抱头鼠窜,再也没敢回来。”讲到这里,主村长哈哈大笑。

神会计趁机接过话茬:“在这村里可不敢说这不是黄金。他们会跟你拼命的。村里的男女老少从老一辈那里就接受了金子沟遍地是黄金的说法,都深信不疑。谁要说不是,那不是要了他们的命吗!嫁到沟里的外乡女人就是冲着金子来的,这里的男人没有打光棍的,姑娘们抢着嫁。家家户户都存着黄金,成缸成筐成箱都装得满满的,外地人不认他们自己认。在这儿,这些金子是可以流通的,当钱使,你到村东头的农贸市场,可以用几块金子换鸡蛋、黄瓜、辣椒、土豆什么的,只要双方乐意,就能交易了。可好玩了,我不是本地人,当初大专毕业,也是冲着金子沟这三个字才慕名而来的,逗吧,你说?”

“她说的都是好事。其实,过去那些年,这沟里治安状况很差,也有村民之间为了争夺黄金,对,就是你说的愚人金而大打出手的事件,还出了两起人命呢!听爷爷辈的老人说,他们也是听他们的爷爷辈说的,在古代,这里常有土匪、强盗光顾,都是来抢金子的。对,还有著名的侠客也来过,对吧,神会计?”主村长想让神会计给证明一下。

“不是武侠的侠客,是徐霞客,明代有名的地理学家、旅行家,现在叫驴友。我在小学课本里就见过。”神姑娘笑着用手捂了捂嘴。

“徐霞客来过这里?”我很诧异。

“传说呗,说他还把这里的金子长啥样都记在纸上了。”神会计补充道。

“《徐霞客游记》里有这段?”我又问。

“有人查过,书上没有。原因是他离开这里时也遭遇了强盗的打劫,金子和本本都掉到了海里,都是传说。”神会计又笑了。

“噢,我说呢。这是北方,徐霞客当时没跑这么远。”我摇了摇头。

“别管侠客来没来过啦,我领你们到村里转转,再去矿场看一眼。”村长与我们聊天的兴趣大减,不时地翻看手机。

出了村委会的大门,沿着南北向流淌的一条小河自南朝北走去,沟的地理状况一览无余。小河流淌于东西两山之间,河的两岸整齐排列着一栋栋民舍,平房与楼房混搭,高低错落。临河的街面房大多用于商贸用途,除几家日用杂货店外,还有六七家小吃店和饭馆,剩下的都是卖与黄金有关的店铺。神会计告诉我们,这条街已规划为“金子一条街”了,正逐步实施。她还引导我们去了两家规模较大的黄金饰品商店,柜台和橱窗里摆满了造型各异的黄铁矿标本(即当地人命名的天然狗头金)以及各式各样的金银项链、手镯、耳坠、项圈、胸花、帽饰等等,还辅配销售各类玉石、翡翠、玛瑙、珍珠等饰品摆件。由此我们聊到了乡村建设话题,主村长的兴致开始缓过来了,向客人滔滔不绝地描述了他的打造天下第一黄金村的宏伟蓝图。

“为什么不建一个地质文化村呢,那更科学实在。”我趁机建议说。

“哎呀,您能不能不再提地质二字?”主村长一听立马急了,“我刚才不是跟您说了吗,我们金子沟村只能围绕金子做文章,地质跟我们有仇!”

“可这不是金子啊!”我也提高了嗓音。

“不是也得是。村民大会都开过了,全体村民举手表决就叫金子一条街,金子沟打造的就是黄金文化,这个没法改!”主村长脸涨红了。

“好吧,好吧。”我微笑着摆摆手。

“不是我说您,你们知识分子就是一根筋,非要叫什么黄铁矿。这玩意儿在我们老百姓心中就是金子,一代代人都这么叫,早就刻在骨子里了。金子沟就是金子沟,不能改名叫黄铁矿沟,您说是不是这么个理?”村长情绪依然很激动……

一路边走边说,不知不觉就到了采石场。山体被劈掉了一半,像一块巨大的伤口。我们随手捡了几块具有黄色结晶体的石头,仔细察看。

“非常典型的黄铁矿,是地壳中分布最广的硫化物。在岩浆岩中,黄铁矿呈细小浸染状,是岩浆期后热液作用的结果。在接触交代矿床中,黄铁矿常常与其他硫化物共生。在热液矿中,有时形成黄铁矿的巨大堆积。在沉积岩、煤系及沉积矿床中,黄铁矿呈团块、结核或透镜体产生……”我端详着手中的岩石,自言自语背出了当年所学教科书中的一段文字。

“差不多了吧,各位领导大老远跑到我们这个偏远的小山沟,也够辛苦的。别再看了,也没有好看的。咱们吃饭了,天也快晌午了,走,我们去一家农家乐,尝尝山里人的手艺……”村长粗门大嗓地吆喝着我们几个人。

我隐隐地感觉到主村长此时的心情有些不快,就跟司机老赵小声交代:“饭就不吃了,别麻烦村长了,回城里用不了半个钟头,咱回城里吃,我请客。”老赵犹豫着,担心村长挑理会坚持挽留。我让他试试看。

老赵赶紧跟村长交换了意见。村长满口答应,冲着我大声说:中、中、中,就按专家领导的指示办。我们乡下也没啥好吃的,卫生条件也不成,万一吃坏了肚子,我也担待不起。欢迎下次再来光临指导。

下山的路上,我主动钻进刚才路过参观的那家最大的黄金店,买了两个造型奇异的黄铁矿标本,才花了50块钱,这里的“金子”确实很便宜。村长不屑地瞄了我一眼,口气骄傲地感慨道:“淘着宝贝了吧,金子沟的金子名副其实、童叟无欺啊!”