野生宝兴杜鹃重瓣花的发现及其形成机制探讨

2022-03-22蔡水花马文宝周晓谢浩邹文勇刘娟杨群梅许林李仁贵

蔡水花, 马文宝, 周晓, 谢浩, 邹文勇, 刘娟, 杨群梅, 许林, 李仁贵*

1. 中国大熊猫保护研究中心,四川 都江堰 611830;

2. 大熊猫国家公园珍稀动物保护生物学国家林业和草原局重点实验室,四川 都江堰 611830;

3. 四川省林业科学研究院,森林和湿地生态恢复与保育四川重点实验室,四川 成都 610081

杜鹃花是杜鹃花科(Ericaceae)杜鹃属(Rhododendron)植物的总称[1],开花时节,低海拔的杜鹃花多数点缀林间,高海拔的杜鹃花则形成一片花海。野生杜鹃花全世界约有967种,分布于亚洲、北美洲和欧洲,其中,中国已知的杜鹃花有6个亚属562种,占世界种类的59%[2]。无论是作为园林花卉种类、还是作为生态系统组成的重要成员,中国杜鹃花都占有非常重要的地位,并影响和改变了欧洲园艺界的发展和植物园引种栽培的方向[3]。

宝兴杜鹃(R. moupinense)是杜鹃花科(Ericaceae)杜鹃属(Rhododendron)川西杜鹃亚组(Subsect. Moupinensia Sleumer)植物,花萼5裂,单瓣花5裂,宽漏斗状,白色或带淡红色,雄蕊10,花丝中部以下被短柔毛,子房5室,密被鳞片,花柱细长,可在海拔1 300~3 000 m的地方生长[4],具有较高的观赏价值[5]。2016年3月,野生杜鹃花调查人员在四川省汶川县三江乡境内发现了野生宝兴杜鹃重瓣花,本文描述了重瓣现象,并对其形成机制进行探讨分析,以期此变异特征能够得到深入研究和保护。

1 材料与方法

1.1 研究材料

宝兴杜鹃重瓣花发现于四川省汶川县三江乡境内,地理坐标为北纬30°95′81”,东经 103°29′33”,海拔1 557 m。宝兴杜鹃重瓣花和非重瓣花混生于河谷一块大岩石上。其中,重瓣花正绽放;非重瓣花已经凋谢,只剩下子房和干瘪的残花以及包裹于内的雄蕊。同一枝及其分枝上要么开重瓣花,要么开非重瓣花,并未见同一枝条上开两种花,由于种群数量较少,并未拔出植株看两种枝条是否从同一根部长出。

1.2 研究方法

2016年3月,在进行野外观察的基础上,使用SONY-HX400相机、Canon-7D相机和Canon-60D相机拍摄了重瓣宝兴杜鹃和宝兴杜鹃的部分解剖形态特征,以供分析。

2 研究结果

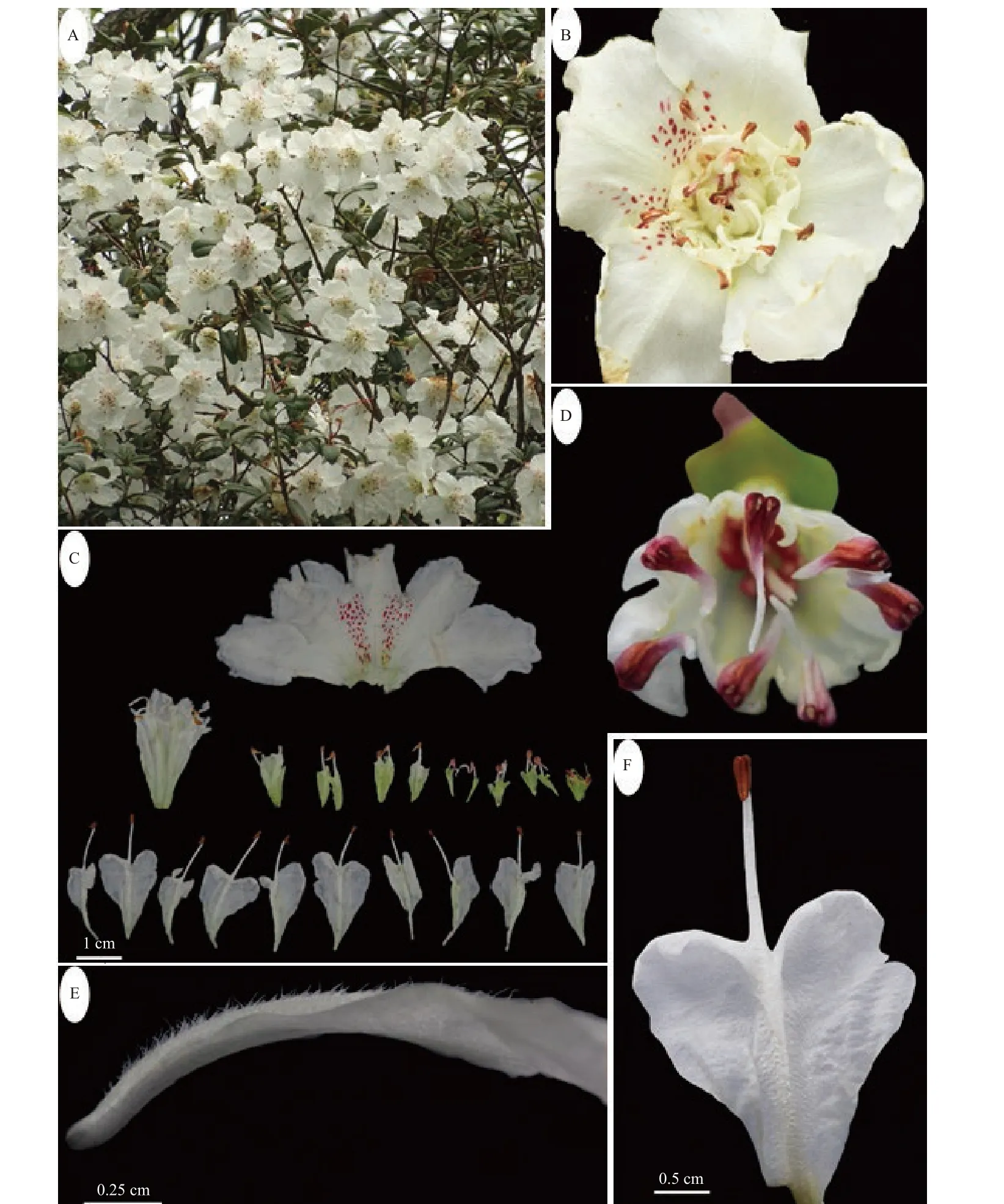

根据实地和解剖观察,发现宝兴杜鹃重瓣花与非重瓣花有以下共同特征:灌木;幼枝有鳞片和褐色刚毛,老枝无毛;叶聚生于枝条上部,近假轮生,叶片厚革质,边缘略反卷,部分有缘毛,叶表面中脉密被短硬毛,叶背面密被褐色鳞片,叶柄被刚毛;花序顶生,1~2花(见图1A;图2A,D);花梗被鳞片和毛;花萼5裂,下部连合,外面被鳞片,边缘有缘毛;花冠宽漏斗状,花瓣5 (见图1A);花瓣长度相同,内侧有紫红色斑点(见图1C;图2D),中下部有柔毛;花丝基部有柔毛(见图1E;图2B)。经杜鹃花专家耿玉英鉴定,这些共同特征均与中国植物志上宝兴杜鹃的描述一致。

图 1 野生宝兴杜鹃重瓣花Fig. 1 Wild double flowers of Rhododendron moupinense

同时,宝兴杜鹃重瓣花有以下一些不同特征:花期晚1~2星期,花的外观类似于茶花(见图1B),雄蕊多数无定数(见图1C),花丝中下部瓣化成花瓣状,未见雌蕊(见图1C,E,F);花药部分瓣化(见图1D)。另外,在宝兴杜鹃非重瓣花生长的枝条上有当年生的幼果和宿存的开裂蒴果(见图2D,E),而生长重瓣花的枝条上未见。

图 2 野生宝兴杜鹃Fig. 2 Wild Rhododendron moupinense

3 讨论和分析

野生杜鹃花属植物的花多为单瓣花,目前,报道只有兴安杜鹃(R. dauricum)[6]、R. albiflorum和R.ferrugineum[7]发现有重瓣现象,野生重瓣宝兴杜鹃的发现为野生杜鹃花重瓣现象提供了新的佐证。三种杜鹃的野生重瓣花发现地距离遥远,生长环境条件和花的特征存在差异,但也有相似性(见表1)。可以看出,三种重瓣花的花萼都未发生变化,重瓣化主要发生在雄蕊这一轮花器官。宝兴杜鹃和R. albiflorum的雄蕊瓣化程度高,同时雌蕊也表现异常;而兴安杜鹃仅雄蕊发生部分瓣化。

重瓣花的产生,是由于花由确定性结构变成了不确定性结构,从而产生不确定数量的花器官而形成的[8]。野生重瓣宝兴杜鹃即是由正常的10个雄蕊和1个心皮变化为不定数的瓣化雄蕊,且心皮消失。从重瓣花的起源方式来看,这属于雌雄蕊起源,即雌雄蕊变瓣[9]。野生重瓣宝兴杜鹃从观赏园艺和遗传育种角度来说,相对于宝兴杜鹃具有更高的引种驯化价值,因此,对其形成机制进行相关探讨,有一定必要性。

自花发育的ABC模型首次被提出,与花器官发育相关的重要基因也被成功克隆,随着植物新的突变体的发现,植物花器官发育模型也由经典的ABC模型逐步发展到ABCDE模型。对经典模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)花器官发育模型的研究结果表明,存在A、B、C、D、E共5类功能基因对拟南芥花器官发育起关键调控作用[10]。其中,C类和B类基因在重瓣花的形成中扮演重要的角色,它们的突变或者超表达可以导致重瓣花的形成[11]。野生重瓣宝兴杜鹃雄蕊多数,雌蕊消失,这可能是由于B类基因的异位表达引起的。在拟南芥花发育过程中,AP3/PI基因可能与植物的性决定有关,参与激活雄性器官发育而抑制雌性器官的发育[12],在sup突变体中,由于SUPERMAN(SUP)基因的失活,AP3和PI的表达范围得到延伸,从而造成第4轮花器官中有B类基因的异位表达,导致该轮发育成雄蕊[13]。而C功能基因的异常表达导致雄蕊花丝瓣化的形成,可能是野生重瓣宝兴杜鹃表现出重瓣特性的主要原因。前人研究结果表明,通过A~C功能基因表达范围的移动,特别是C功能基因在第二轮或第三轮花发育过程中异常表达,由此相应的引起花瓣向雄蕊或雄蕊向花瓣的转变,即产生既类似于花瓣又类似于雄蕊的过渡类型[14,15]。另外,重瓣宝兴杜鹃的雄蕊数和轮数大大超出宝兴杜鹃,这可能是一些非花器官特性基因突变引起的。水稻(Oryza sativa)花器官数量基因FLORAL OGRAN NUMBER1(FON1)基因通过调控分生组织进而调控花器官的数量,发生突变时导致花器官显著增加[16]。金鱼草(Antirrhinum majus)的Cyc和Dich两个相互独立的背特性花型调节基因发生双突变时,其花萼、花瓣、雄蕊都由5枚增加到6枚[17]。由于本次调查未开展基因测序,因此若要深入探讨野生宝兴杜鹃重瓣花形成的分子机制,还需要做进一步的遗传学研究。

影响重瓣花形成的因素除了不同基因之间的相互作用外,还有可能是外界环境信号对花发育基因起到了调控作用[11]。研究凤仙花(Impatiens balsamina)的叶在花发育进程中的作用表明,叶来源信号(Leafderived signal)的延迟能导致花瓣数量增加[18]。通过外源激素的处理,能提高凤仙花的重瓣率[19]。高温(27℃)和低温(13℃)都能导致石竹科的红粉雪轮花(Silene coeli-rosa)花器官增加,且雄蕊变得极不稳定[20]。宝兴杜鹃和兴安杜鹃野生重瓣花均发现于相应野生非重瓣花的分布区内,与非重瓣品种混生或相距不远(见表1),如果仅是环境因素就能促使重瓣花的形成,那发现的野生重瓣杜鹃样本量就不可能像现在这样稀少。因此,基因突变或异常表达更可能是野生杜鹃重瓣花形成的主要原因;不过,基于目前的调查情况,还难以判断是否有环境因素参与这两种重瓣花的形成。

表 1 三种杜鹃野生重瓣花的比较Tab. 1 Comparison of wild double flowers of three Rhododendron species

综上分析,推测可能是由于与花器官发育相关的基因的突变或异常表达导致野生宝兴杜鹃重瓣花的形成,其中,C类和B类基因可能起主要作用。野外环境自然产生的重瓣杜鹃非常罕见,由于雌雄蕊不同程度的瓣化、花药发育不完全等原因,野生重瓣杜鹃有性繁殖必然较为困难,这也是其数量稀少的原因之一。重瓣花具有较高的观赏价值,若要引种驯化野生重瓣宝兴杜鹃,保存这一自然变异特征,还需要深入研究其形成机制,开展组织培养、人工繁育等研究。