我国城市更新探索转型探讨

2022-03-22江苏园博园建设开发有限公司李威

江苏园博园建设开发有限公司 李威

城市更新是与城市发展并行的城镇化活动,随着我国经济社会的快速发展,过去的城市结构严重滞后,无法满足当前社会对居住环境的需求,加之城市的极速扩张,城市的已建成区域迅速衰退。

城市更新不仅存在于表现形式上物质性的补偿与改造,更是一个持续性不断改造更新的过程,类似于人体的新陈代谢状态。随着我国城镇化进程日益推进,城市更新的需求也逐渐增加。在2021年出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要进行城市更新行动,标志着我国的城市更新项目已经受到广泛关注,回顾我国城市更新的历史,对已有项目进行分析,找出目前存在的问题,有助于开启城市更新发展的新阶段。

一、城市更新历程及特点

城市更新是综合国家历史发展背景的复合产物,因此在世界范围内各个国家遇到的城市更新问题也不尽相同。二战之后,由于城市萧条以及后工业时代的经济繁荣使人们不满足于破旧的居住环境,国外政府开始大规模清理贫民窟,改善城市形象以及更好地利用城市土地。英国1930年颁布的《格林伍德住宅法》首次提出了由政府补偿进行城市更新[1]。美国于1937年出台住宅法,目标是改善居民居住环境,1949年美国首次在住宅法中提出“城市再发展”。这一阶段最大的特点是将原有建筑推倒重建。由于这种城市更新是由上而下的,所以社会底层的生活居住条件并没有真正得到改善[2]。

20世纪六七十年代,随着经济发展与社会福利提高,政府开始为居民提供更好的平台与福利,英国政府为了复兴内城,鼓励居民由郊区回迁,将主城住房修缮补贴由50%提升至75%,与此同时,美国的住房与都市发展部开始进行邻里式的改造,但由于政府承诺与现实差距过大,随着政府财政收紧,这种改造方式随之停止。

20世纪七八十年代,随着全球经济衰退,民营企业成为城市发展的主要力量,政府鼓励民营企业在市中心兴建娱乐设施,吸引居民回迁。英国政府在这个阶段将政策转变为“自下而上”的社区模式,美国的“城市复兴”政策也鼓励私营企业对城市进行更新,但由于私人利益的驱动,城市发展逐渐不稳定,从而导致了区域发展不均以及人口“腾退”现象,导致居民对城市更新的公共利益产生怀疑。

20世纪九十年代,西方的城市更新进入社区维度,居民重视人居环境建设,同时对社区肌理以及消除破败的负面环境尤为看重。

我国的城市更新与国外城市更新有相似之处,但有政治、经济和社会环境差异,所以也带有自身特征。随着时代的发展,技术的进步,我国旧的城市模式承载不了如今的需求,大量城市开发新建逐渐达到饱和状态,旧城改造逐渐兴起,土地利用模式发生了转变,全国的城市更新改造在规模、速度、方法和内容上呈现出新的态势。我国的城市从“大拆大建”进入到“存量提升”阶段[3],我国城市更新主要历程发展如下。

(1)第一阶段:消老除旧的城市更新

我国城市更新的第一个阶段与世界上许多国家相同,即消除老旧城区。新中国成立之初,大部分城市还是半殖民地半封建社会遗留下的,因此大多反映出自给自足的城市结构,且经过战争摧残,生活环境极差。我国的老旧城改造阶段为1949至1989年之间,其特点是由政府主导对零散混乱的老旧城进行自发性整治,依据城市总体规划等相关规划进行城市总体更新,由于生产资料不足,政府鼓励对原有的城市设施进行利用。这一阶段,人民居住环境以及基础设施得到了改善,但同时由于经济基础薄弱,许多历史文化遗存遭到破坏。

(2)第二阶段:由民营企业主导的城市更新

随着改革开放的到来,我国城市更新的第二阶段是由规划部门控制、民营企业主导的无序改造。这一阶段城市更新的特点是简单化、规范化以及量产化,以改善办公居住条件为主,随着实践的成熟,城市学术体系也随之建立。但随着民营企业的无序开发以及初期建设的遗留问题以及思想的局限性,对城市面貌及发展造成了很大的影响。迅速的城市化导致风格相似、结构相同的住宅在不同城市快速复制,进而导致我国“千城一面”的景象。

(3)第三阶段:由政府主导的地产开发以及城市更新

随着改革开放的继续深化,强调城市改造的投入与产出,此时的城市更新倾向于城市物质环境改善与美化,为了有效引导市场,城市管理者建立了城市更新规划管理体制体系,并与地产开发商进行合作,进一步提高了城市化程度。我国快速地城市化需求以及土地市场迅速吸引了国内外资金的注意,这为城市更新提供良好契机的同时也导致城市空前扩张。地产开发商往往是以自身利益为主要目标,因此忽略了社会的公共利益。

(4)第四阶段:“自下而上”的城市更新

自2016年开始,我国开始全面推广城市更新,强调综合整体地对城市进行有机更新,重视“自下而上”的城市更新诉求,注重居民的个人意愿,居民的加入将城市更新转向经济、社会、文化、物质和环境的多维度更新。

二、我国城市更新探索面临的问题

在全国各地开展旧城更新改造工作的时代下,诸多问题弊端也暴露出来。整体上来说,我国城市更新在规划调整、土地利用及产权调整、实践优化等方面都取得了进步,但我国的城市更新仍有一些亟待解决的问题。

(一)“由上而下”的更新难以满足居民的需求

自2016年以来,我国城市更新正在由政府主导模式开始转变为“多主体合作”模式。2020年颁布的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》指出,改造要由居民自愿、调动各方参与,由此可见我国的城市更新正由“拆破除旧”向“存量提升”模式发展,“拆破除旧”模式以拆迁和房地产开发为主,而“存量提升”模式的更新则在参与主体、建设方案、实施路径等方面与拆旧建新模式差异较大。实施一个城市更新项目需要围绕政府、开发商和居民三方利益考虑,且需要有管理、实施和产权主体的配合与妥协。我国目前的城市更新项目是由政府主导的,其余主体尤其是产权主体参与性较差,因此还缺乏主体之间的合作机制。

(二)过度依赖政府财政,缺少市场化运作

目前我国的城市更新资金主要来自政府财政划拨,单一的资金来源给政府带来了极大的财政压力[4]。过去房地产开发阶段,资金来源主要为商业开发和去工业化的异地安置以及容积率提升带来的地产商品收益。2015至2018年棚户区改造主要依靠抵押补充贷款,在此阶段每年棚户区改造可达650万套,与之对应的是每年新增6000亿元的抵押贷款。而“存量提升”的老旧小区经济效益不明显,居民鲜有投入,社会资本投资意愿也较低。虽然2019年《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》中已规定中央财政对老旧小区改造提供支持,但随着城市更新范围扩大,单纯依靠政府财政并不是长久之计。

(三)城市更新制度架构不完整

城市更新的制度以及法律法规方面,虽然《城乡规划法》以及《城市房屋拆迁管理条例》等法律的出台为城市更新提供了初步的制度参照,但法律法规作为构成制度的基石,尚未在我国系统性出台,仅有部分城市出台了相关的地方性法规。2009年深圳市人大运用地方立法权出台了《深圳市城市管理更新办法》,这是我国第一个城市更新的地方法规,广州、上海、北京、珠海、成都等地也出台了相关法律法规。但是在国家立法层面,除了《城乡规划法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等条款对旧城区改建有所提及及建议外,以城市更新为主题的法律法规尚未出现,除了相关法规外,城市更新政策有时以“工作通知”和“工作指导”形式出现。因此城市更新在制度和法律法规上的缺失,导致了整体架构及方向上的不明确,难以满足日益增多的城市更新实际需求。

(四)城市更新低碳绿色改造内容不足

近年来我国强调低碳发展,但由于老旧城区的低碳绿化改造冗余空间不足,因此低碳绿色理念在城市更新中稍显疲软,我国2016年出台的《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见(试行)》中提出要树立低碳发展的理念,在2020年《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中提出要在老旧小区改造中融入绿色社区理念。此外,各地地方政府也大力推进节能减排和低碳绿色社区,如2021年《北京市人民政府关于实施城市更新行动的指导意见》中就提出要打造绿色的人居环境,但由于低碳理念尚停留在制度阶段,还没有相关部门对此有指标化规定,因此在进行老旧社区改造时,难以形成有效抓手,仅靠设计师的主观意愿,使得绿色低碳理念在城市更新中也较难落地。

三、我国城市更新未来的建议

城市更新的初期都是空间上的扩张,随着空间扩展减缓,对已有空间的改造提升则是城市更新成熟的标志,也就是由增量到存量的转变。随着我国城市更新实践上的进步,我国城市更新经验和理论也愈发丰富,可以为城市更新的实践提供借鉴意义。

(一)城市更新要提升居民的参与度

城市更新的参与者应是多主体的,其中包括政府相关部门、社会企业以及居民,如许慎所说:“成,所以盛民也”,城市更新的目标是提升居民的居住条件以及生活质量,因此要提高居民在城市更新中的参与度。城市更新既是国家民生项目,更是一个综合的社会提升工程,因此在进行城市更新时要积极采纳产权所有者的意见,将“由上而下”逐步转变为“由下而上”,切实考虑人居需要。比如空间结构设计、功能布局更新与参与制度设计并行的思考,旧城的更新规划过程中搭配多元的利益方代表和协商平台,对城市的更新规划进行利益调配和机制的探讨,以及关于规划的管控思路和方法,政策上的创新和体系的完善思考。

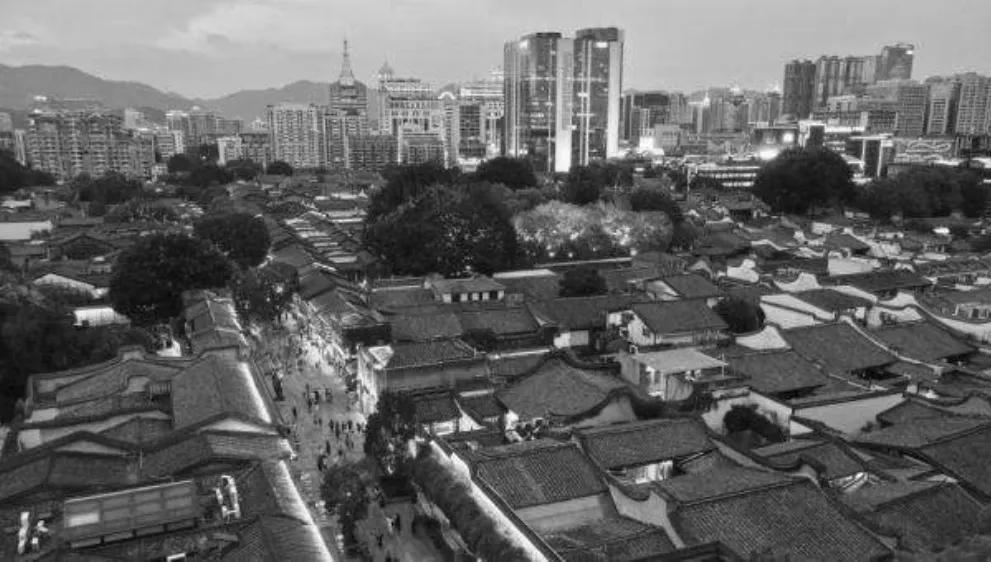

(二)研究适宜的城市更新设计手法

采用适宜的设计策略,城市更新是一个持续性的过程,要带有地域性的考量,充分考虑旧城区原先的城市结构、社会结构类型、历史文化因素等,对旧城的更新改造进行多元化的思考,因地制宜,通过采取保护、维修、改善、保留、改造、拆除重建等多种更新改造方式进行切实地实施。中国作为拥有千年历史的文化国度,要在城市更新过程中探索出一条可以将传统与现代融合的改造之路。尤其是对城市公共空间的设计,要重视其对城市特色的展示,当前城市设计要关注的问题是公共空间的设计与组织[5]。近年来,出现了许多优秀的城市更新与社区营造项目,如福州的三坊七巷项目和南京的小西湖项目(图1、图2)。

图1 福州三坊七巷(来源:网络)

图2 南京小西湖城市更新项目(来源:网络)

(三)健全城市更新的法律法规

任何尺度的城市建设及改造活动都应建立在完善的法律法规的基础上,政府首先需要确定城市发展的目标和理念,尽量详细地制定城市更新的法律法规以及规划编制。我国城市发展重点已由“量”转变为“质”,因此城市更新应当对综合效益以及居民体验给予更多关注,尽量减少“经济与物质”的空间决定论影响,同时也应尽早顺应地方的历史文化以及政治经济特色,综合地研究城市更新项目。同时,制度设计的创新也要在追求经济效益的基础上,不能忽视社会效益,要实现二者的共同发展[6]。

(四)促进城市更新向低碳绿色方向发展

目前我国城市更新还是以传统工业化作为思维框架,随着社会经济发展,需要在生态文明的新思维下重新思考发展路径。因此我国要落实老旧城区绿色低碳改造,首先应明确城市更新改造应是在生态文明的思维下进行的城市化活动,要使其融入我国“碳达峰、碳中和”的总体目标中,纳入我国双碳目标的实施中。在此基础上出台相关法律法规,明确规定量化数值及标准。目前的城市更新工程较为复杂,涉及产权问题较多,因此需要主管部门相互配合,出台相关绿色低碳改造策略及技术指导。最后要在评估阶段对更新成果进行评估验收并发现问题,判断项目是否满足低碳绿色更新的标准,进而对法律法规起到反推作用,在实践中检验制度的合理性。

四、结语

更新和改造是一个与时俱进的概念。至今,中国的城市更新已经由增量转变为存量更新阶段,开始强调发展以人为本更新理念,联合多方参与的形式,形成自上而下和自下而上相结合的模式推动城市更新。

中国在未来的一段时期内将进行大规模的改造活动,主要是对已建成的住宅小区、城市街道进行微更新,这是对城市居民生活质量的提升,也是对城市面貌的重塑。目前国内与国外城镇化率依然存在差距,随着城市管理者对城市更新的重视以及相关政策的支持,相信更多精细而优秀的实践将会落地。同时,设计师以及规划师,也应从专业的眼光看待城市更新活动,作为政府与居民的“媒介”对项目进行充分而综合的考量。