父亲的长汀岁月

2022-03-22罗明

文/罗明

初抵长汀时罗俊(后排左三)与同事的合影。后排左一为方翔。

01

昨晚,梦到了去世的父亲。依稀又是省立医院急救中心与泌尿科病房里那些紧张的场景。已过了四年多的光阴了,但还是没能把隐隐伤痛从心头抹去。

父亲原名罗绍聪,参加革命后改名罗俊。于是想写点与闽西长汀有关的纪念父亲的文字。听父亲说,他年轻的时候,曾在长汀工作过。

大约在十余年前,与友人同游湘西。在凤凰古城,听说国际友人路易·艾黎曾说过:中国有两个最美的小城,一个是湖南的凤凰,另一个就是福建的长汀。

游过了沈从文的故乡湘西凤凰,牢记着艾黎先生的那段话,从此对闽西长汀心向往之。后在新华图书城,购到梁由之所著的《从凤凰到长汀》一书,通读了全书,又把有关长汀的部分翻读了多遍。

在这之后,便安排了独自一人的闽西首旅,那是2009年9月,旅行的足迹涉及闽西龙岩、上杭与长汀三地。

自然,长汀是此次旅行的重点。作为闽西客家文化的代表城市,这里不仅有厚重的客家人文古迹,更有随处可见的红色革命遗址,毕竟,它曾经是福建苏维埃政府的首府与中央苏区的经济中心(号称“红色小上海”)。

在长汀停留的时间并不太长,却也逛遍了长汀古城的大街小巷,更以手中的相机留下了大量的影像资料。

对于长汀,总怀有一种似曾相识的亲切之感。这种感觉,大抵是因为它曾是父亲青年时期战斗、工作和生活的地方。

02

长汀,古称“汀州”,地处闽西山区,与广东、江西接壤,是闽、赣两省的边陲要冲。自唐建汀州以来,直到清末,长汀始终是闽西经济、政治、文化中心,亦为历朝历代州、郡、路、府之治所。1994年,长汀被授予国家历史文化名城的称号。

2017年夏末秋初之际,设在福州的福建省闽粤赣边区革命史研究会二代会员组团去往闽西和赣南。这是一趟红色朝觐之旅,让我有机会再一次走进汀州古城。

在长汀,我们来到城关汀州镇罗汉岭下,相继游览了杨成武将军纪念馆、瞿秋白烈士纪念碑、就义地与烈士纪念馆。之后,转至汀州试院(省苏维埃会议旧址),参观了汀州客家博物馆、共和国闽籍将军馆、中央苏区红色小上海陈列,游览了太平桥、御赐牌坊、汀州大夫第(第一雕花楼)、福音医院、汀州古城墙、店头街等景点。

虽然上述景点也都是第二次到访,虽然在长汀停留的时间只不过是一个半天外加一个夜晚,但走过看过,总会有新的发现与新的感触。因为这是红色的闽西,也是父亲的长汀呀!

长汀的那晚,当夜幕降临到汀州古城,闪烁的霓虹灯勾勒出明代古城楼三元阁飞檐翘角的轮廓时,我已穿行在小城的弯曲街巷,前往长汀一中,探望父亲旧日供职于长汀县委宣传部时的老同事、老战友魏尚薰校长(一中的老校长)。

探访魏伯伯,一是遵照父亲以往的叮嘱,有机会来长汀,上门探望他旧日的战友、同学、同事与乡亲;二是告知老父去世的讯息;三是藉此机会,通过老人的回忆,了解一些父亲在长汀的人与事。

走进幽静的虎背巷,轻扣门扉,未打招呼骤然到访,很令老人意外。魏伯伯已是九十五高寿,其夫人则与父亲同庚,二老独居深巷小楼,面容慈祥,身体无恙,晚年生活规律而安定。

就我所知,当年,有三个在长汀县委组织部与宣传部工作年轻人一直与父亲保持着联系,魏伯伯是其一,还有方翔叔叔、任全伯伯。他们或是同事,或是同学。只是有些遗憾,因魏伯伯耳背的缘故,我们相互间交流起来有些困难,又恐坐得太久,打扰二老的生活,感觉时间差不多了,就起身与二老作别。

03

走出小巷,来到了兆征路。不远处,就是始建于唐大历年间的三元阁(三元,即状元、会元、解元)。它是汀州古城的南城门,原名鄞江门,明洪武年间改称广储门,清时改称“三元阁”。

漫步在三元阁广场,抚今追昔,我在遐想,在新旧时空中穿越漫游。

时光已经掠过了60来年,三元阁周边已旧貌换新颜。每到夜晚,广场四周的商家店铺悬挂着的红色灯笼就齐刷刷地亮了起来,映照着各具特色的店招,吸引着本地居民或外地游客慕名前来品尝各式汀州美食,那香醇可口的客家酒酿更不知醉了多少人的心。

我知道,这是当下盛世重现、岁月无恙下的好光景。但若回溯历史,穿越时光,解放初期的长汀应该无此繁荣景象,但是否也正因为此而更添古意与沧桑呢?

三元阁广场离长汀县委县政府机关不远。在父亲的长汀岁月里,他和他的战友、同学、老乡及同事,定然来过不知多少次。或是白日里与同事外出办事路过,或是夜晚独自漫步至此登临城楼。三元阁的青石砖楼上留下过他的手痕与足迹,阁楼的上空回荡过他的尚显稚嫩的嗓音。

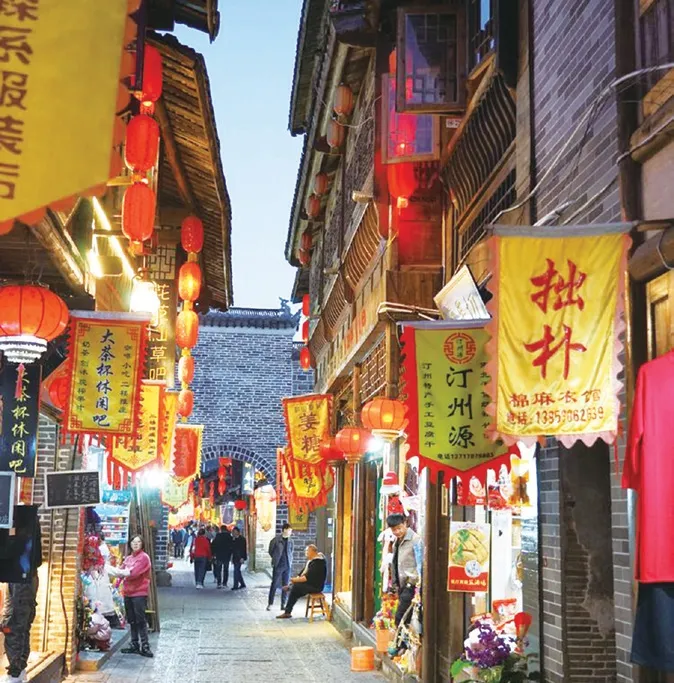

店头街一景

继续行走,走过夜幕里的长汀县委与县府大门。这就是早年父亲曾经工作过的单位旧址吗?我不知道,当下的县委县府与上世纪解放初期的县委机关是否仍在同一个地方。但我清晰地记得,父亲和我说过的一件事就发生在这里。

04

那是在上世纪的50年代初期,在长汀,有那么一段时间,父亲临时负责长汀税务局的工作。因当时没有一支像样的钢笔,就向他的入党介绍人、时任县委宣传部长的陈群借了支派克金笔。这支笔,是陈群参加革命工作时从家里带出来的。在当时,干部有支派克金笔,是件很引人注目的事。

没想到,过了一段时间,龙岩地委宣传部长谢毕真有事来长汀,住在县委。一个早上,他来到父亲的住所房间内,询问派克金笔是怎么一回事。父亲据实向他做了汇报,说是向陈群借用的,并且已归还予他,还提议和陈群进行面对面的核实。谢毕真和颜悦色地说:“原来是这样的,没事就好。”

这件事在父亲的《自述》中也曾提及过。父亲语重心长地对我说:“我当时只是县委宣传部的一个党员干事,他是上级机关的领导,直接过问这件事,份量很重。通过这件事,让我长了一智。当时,我还负责长汀全县抗美援朝捐献飞机的事情,我处理得更严实细致了,后来超额完成了任务。通过这些事,县委领导更加信任我。”

据方翔叔叔介绍,他是广东大埔县高陂中学毕业的,也是中国人民解放军闽粤赣边区纵队韩江干校的学员。新中国成立初期,他虽也在长汀县工作,但因土改及剿匪,经常要下到乡村去。而我父亲在长汀县委、县政府工作,在县城待的时间就较长些。

长汀古城惠吉门

方翔叔叔还回忆到,我父亲在长汀的那段时间里,其工作涉及到的主要大事有:寻找和落实中共早期领导人瞿秋白烈士的遗骨并予以建碑安葬,以告慰英灵;抗美援朝期间,负责长汀县捐赠飞机的事情;大约是1950-1951年,中央慰问团慰问老区人民,长汀是中央苏区,也是老区,父亲参与了接待中央慰问团的活动。

1952年10月,父亲离开长汀去省委党校学习,从此离开了长汀。

2014年初,父亲患病住院动了手术。出院后,他就开始撰写自己的《自述》。因为要帮助其文章打字校对的缘故,我通读了全文,得以对父亲的生平有了全面的了解。

根据《自述》,1949年5月,未满19岁的他报名参加了中国人民解放军闽粤赣边区纵队;1949年10月,跟随闽粤赣边纵闽西南联合司令部独立第七团,参加了解放长汀县城的战斗。随后在长汀县人民政府任民政科副科长。1950年春起,任县府办公室助理秘书,同年夏起转到长汀县委任办公室助理秘书、宣传干事、乡村干部培训班主任,直至1952年10月被组织选派到省城的福建省委党校学习并留校任教。

05

漫行在汀州古城,夜色中,脑际里闪现着父亲的面容,脚下步伐不停歇,不知不觉间,来到了店头街。店头街是长汀的四大历史传统街区之一,也是长汀人生活的一部分。

行在古街里,屋檐下琳琅满目的店招、黄红相间的幡旗,还有相串成列、高高悬挂的大红灯笼格外引人注目。我在臆想,我父亲工作那时的古街,虽说刚百废待兴,交易繁荣度有待提升,但较现在,或许更古色古香。而彼时的父亲,也一定来逛过,甚至还在这里购过生活用品、文化用品,享用过汀州的美食。

店头街的尽头,是汀州古城的惠吉门。穿城门而过,静静流淌的汀江水就呈现在眼前。它与故乡广东大埔县的梅潭河与梅江一起,都是韩江的支流,交汇于大埔三河坝,构成浩荡的韩江,奔流向海。而彼时方19岁就参加队伍的父亲,也如“两梅”的河流,从大埔流出,汇聚到革命的洪流中去,虽很细微,却也晶莹透亮、奔腾有力。

信步登上汀州的古城墙。在长汀,现今保留的汀州古城墙从东到西将朝天门、五通门、惠吉门、宝珠门、西水门联结在了一起,全长有1500多米之长。

从高处俯瞰,汀州古城墙以汀江为界向着两边延伸至卧龙山顶,再经山脉蜿蜒而下而将整个小城包围,恰似一串挂在脖子上的佛珠,被称为“佛挂珠”。

城墙上,因霓虹灯的勾勒而呈凹凸状的青砖垛口从身旁下一直延展而去;不远处,左右匀称对峙的白色挂灯透着一种别样的朴素之美;楼阁顶,霓虹灯打造出仿古建筑的轮廓与飞檐,那金黄色的灯光和红色的灯笼散发着特有的雍容与华贵。

城墙的下方,是汀江——客家的母亲河,它悄无声息、静静地流淌着,偶尔在有些河段也会发出轻微的哗哗的水流声响,划破了这静谧的夜晚。

06

从某个角度来说,父亲是幸运的。他在他的人生大书的第一篇章,就邂逅了汀州古城:这里山川秀美,人文底蕴深厚;这里离他的故乡与亲人并不太遥远;这里依然是他熟悉的客家语境;这里有他的同学、亲朋好友;这里更有来自四面八方年长于他、工作与斗争经验远甚于他的前辈、兄长。古城厚重的历史底蕴滋养着他,客家崇文重教,“以兴学为乐,以读书为本,以文章为贵,以知识为荣”的良好社会风气影响着他。

他是家乡中学的优等生,在当时已有一定文化学养,但他在工作之余还是十分重视学习,虚心请教,从而有机会被组织选送到省城进修深造,让自己的人生跨上一个新的台阶,展开一片更为广阔的天空。

每个人总有他(她)的青春岁月。父亲的青春岁月在闽西的长汀古城度过。他从粤东大埔走出,来到汀州,在工作中丰富了人生阅历,逐渐形成他特有的人生观、世界观与价值观。

长期以来,在他身上所体现的那些“为人刚直、善良诚恳,做事严谨细致,从政廉洁奉公”的良好品质,与他在长汀的这段人生经历不无关系。

一直以为,性格源于秉性,有什么样的性格就有什么样的人生。父亲的性格中,有他直率刚正的一面,这好比是一把双刃剑,运用得当则顺,反之则挫。1958年那场运动的教训让他记忆深刻。

父亲到福州后,结识了母亲,组建了家庭。后来遭遇挫折,外放二十五载。再后来,平反回榕,就任新职,直至离职休养。

纵观父亲的人生,曲折多于坦途,离别多过团聚。头尾平顺中年坎坷。但他的晚年,平静而充实,漫长而多彩。

时光依旧冷峻,岁月从来沧桑。父亲走了,虽然病逝前月余的病痛让他彻夜难眠,但他还是很知足。因和家族中的前辈相比较,他已长寿且晚年平淡安祥。

他曾和我说,他的革命生涯是从长汀起步的,他对长汀一直存有好感。我再次来到长汀,试图寻觅父亲的过往足迹,体验他的旧日时光,感悟他的人生,传承家族的正能量。

感谢汀州,这里留下了父亲的长汀岁月,还有那段只属于他的飞扬的青春时光!