“以情优教”在幼儿园个别化学习活动的运用

2022-03-22苏婷

苏婷

摘要:“以情优教”是上海师范大学卢家楣教授在《情感教学心理学》中所提出并倡导的一种新型的教学方法。卢家楣教授提出“以情优教”的三个主观原则,如何将之运用到个别化学习活动中,引起了笔者的思考。笔者尝试从情感教育心理学的原理出发结合个别化学习活动组织的实践经验,梳理出一些解决策略。

关键词:以情优教 情感教育心理学 个别化学习

情感教学是指教师在教学过程中,在考虑认知因素的同时,充分发挥情感因素的积极作用,以完善教学目标、增强教学效果的教学。

幼儿园的个别化学习活动,是教师预设的一种课程组织形式。教师有目的、有计划地创设和投放材料,引发儿童活动愿望和与材料互动的游戏行为。

在个别化学习活动中,教师将教育意图蕴含在的材料中,引导儿童自主地与材料互动建构经验。但是在实施的过程中我们发现,教师辛苦制作的材料往往被孩子冷落在角落里,并没有引发儿童的探索行为。笔者尝试从情感教育心理学的原理出发结合个别化学习活动组织的实践经验,梳理出一些解决策略。

一、遵循乐情原则——追随幼儿兴趣、提高材料投放的趣味性

乐情原则是指在教学活动中,教师要积极创造条件让幼儿怀着快乐、有兴趣的情绪进行学习。本条原则很大上体现了对幼儿天性的顺应,兴趣的激发。《3-6岁儿童学习与发展指南》也将“兴趣”和“情感”作为重要的目标。

(一)追随孩子的兴趣

幼儿对事物有兴趣,就会主动去求知和探索,我们应追随幼儿的兴趣,让幼儿在各种“感兴趣”的活动中得到充分的发展。

自由活动中,幼儿围在一起玩小汽车,有的在说汽车功能,有的在比汽车间的速度。追随幼儿的兴趣,我创设了一个“赛一赛”的活动。之后,幼儿在实验中利用辅助材料,尝试改变道路的坡道斜度、变换不一样的汽车或者尝试在不同材质的路面上行驶。幼儿探索车子的玩法被深层次地激发了起来。

(二)让活动材料动起来

在个别化材料投放的过程中,我们发现因为年龄特点所致,幼儿的学习更多的是受自身情绪和周边环境的影响,兴趣是幼儿学习的动力,玩中学是特点。

1.案例:《小兔找影子》

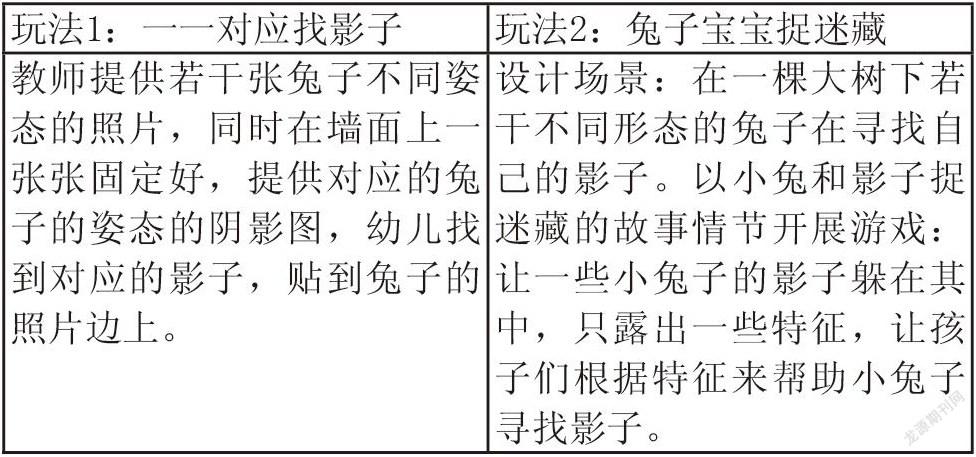

《小兔乖乖》的主题中,有一个“小兔找影子”的个别化学习活动,两种玩法的对比。

游戏化的情景更符合幼儿的年龄特点,在实际的工作中也更容易激发幼儿互动的热情,愿意参与其中。

二、坚持冶情原则——选择内容的多元价值

冶情原则是指在教学活动中,教师要积极创设条件使幼儿的情感在学习的过程中得到陶冶,它是从教学中学习的目标问题出发所确立的一条情感性教学原则。

(一)注重一份材料的多元价值的开发

材料的设计不仅要求教师把握儿童的认知特点,同时还必须将儿童熟悉和喜欢的人、事、物等因素自然地融合在材料中来考虑素材的多元价值。

1.案例:《暖暖的围巾》

环境创设:墙面上有不同节气的场景以及幼儿熟悉的人的头像。

提供材料:各种材质和款式的围巾。

当幼儿调换一个背景,在选择不同形状及不同材质的围巾戴在不同的人的脖子上的时候,首先他练习的是折叠、打结等技能,其次在过程中自然的感觉到薄厚、粗细、长短、光滑和粗糙等不同的材质。更加重要的是,暖暖的心意洋溢在大家的心头。

一份简单的材料包含了多种价值,老师不能将重点集中在技能的要求、认知的获得上,而是全面的关注。

(二)教师的关注和指导潜移默化的影响幼儿

《3-6岁儿童学习与发展指南》中提到:“幼儿在活动过程中表现出的积极态度和良好行为倾向是终身学习与发展所必需的宝贵品质。”这一观点启发我们:个别化学习活动中,教师不应成为发号施令的权威者,而应站在幼儿的背后,从观察中获取幼儿个体与群体、环境与材料等的准确信息。

三、秉承融情原则——建立良好的师幼互动氛围

融情原则是指在教学活动中从学习的前提问题出发所确立的一条情感性教学原则。只有让幼儿真正从情感上融入活动中,自我激发兴趣,才能达到以幼儿为主体的主动探索的效果。

(一)为质疑行为的产生,创设宽松氛围

教师是宽松氛围的营造者,让幼儿感到安全、愉快、有质疑问难的心理自由。

1.案例:《有趣的磁铁》

探究内容和材料:用回形针、磁铁、硬币、塑料梳子、布制玩具、分类小筐等,来区分哪些东西可以被磁铁吸起来。

案例记录:

YY将老师提供的各种材料都尝试了一遍。边试边说:“回形针可以、塑料不可以……”试过后并没有将材料放入分类筐。而是将它们全绑在了一起后继续用磁铁吸,被绑一团的各种材料,一起被吸了上来。然后他兴奋的说:“都可以的!他们都可以被磁铁吸起来。”我翘起拇指对他说:“啊,你的本领可真大的,让本来不能被吸起来的东西,也可以一起被吸起来。”

案例中可以看出,幼儿的探索行为是自发的,不局限与老师规定的探索内容。看似幼儿在做和老师的预设不关的事情,其实他却是另辟蹊径,超越预设的在完成他感兴趣的探究。我们应理解和支持幼儿在探究过程中出现的行为,增强幼儿的探究信心。

针对幼儿目前表现出的质疑能力较弱的现状和存在的问题,老师在活动中可以首先從优化自身的教育行为开始。老师既要创设宽松的心理环境,善于利用环境和材料引发幼儿大胆质疑,给予质疑的空间。面对幼儿质疑的问题时老师还要给予适当的回应,鼓励幼儿自主解疑。

(二)巧设问题情境,引发质疑

《上海市学前教育课程指南》中指出“教师应创设适合幼儿发展的、支持性的环境。让每个幼儿在与环境、材料的有效互动中,获得有益的经验。”[ 《上海市学前教育课程指南》P09]对以上文本的理解有这两个方面:首先体现挑战性,内容的选择要基于孩子的经验,处于幼儿最近发展区,提升能被幼儿接受理解并具有发展价值的经验。其次,老师可以创设问题性情景,让幼儿在与环境材料互动的过程中自己发现问题,向老师或同伴发问。

例如大班幼儿在“沉与浮”活动中,老师呈现场景:一个大水盆中,有的塑料玩具浮在水面上,有的却沉在水下面。一块鹅卵石躺在一个折叠的纸船上,没有下沉。马上就有幼儿发问:“好奇怪,怎么塑料的玩具却沉在了下去,塑料的不是很轻应该浮在上面的吗?”“为什么鹅卵石也浮在了上面?”上诉案例中,老师很好的把握了幼儿的经验水平,已有经验是“常见物品的沉或浮的属性”,而今天挑战的点定位在让幼儿发现反常的现象,同时探索其中的原因。正是因为有原有经验的铺垫,加上“反常”现象的出现,才很好的诱发了幼儿的质疑行为。

(三)积极回应幼儿的质疑,激发质疑的积极性

当幼儿出现了质疑情况之后,老师要有积极的回应策略。更好的保持幼儿质疑的积极性。

在观察中发现老师面对幼儿的质疑基本上有四种回应:一种是忽视不做呼应。二是敷衍式的回应,老师害怕被幼儿带出预设好的集体活动。三是老师直接回答问题,面对幼儿提问,老师会速战速决,一句话说出答案,结束问题。第四种,老师会把来自幼儿的问题,抓住核心价值,迅速提炼重点,再把他推向全体幼儿。一般来说,如果提出问题之后,老师要迅速的做出价值判断,如果幼儿问题和今天的主题完全没有关系,老师可以直接回答,迅速带过。如果幼儿的质疑和活动密切相关,老师最好采取第四种回应策略,接过孩子的球,再回抛给幼儿。

儿童的认知与情感来自于亲身经历体验过的生活情景,作为老师我们在遵循三项以情优教的原则同时,更多带着幼儿回归生活,促进幼儿的全面发展。

参考文献:

(1)上海市教育委员会,上海市学前教育课程指南(试行稿)〔S〕,上海教育出版社,2004年10月

(2)卢家楣 论情感教学模式 教育研究 2006年12期

(3)卢家楣 情感教育心理学 2000年11月第二版