乡村旅游:社区化与景区化发展的路径差异及机制

2022-03-22李涛王磊王钊陶卓民刘家明

李涛 王磊 王钊 陶卓民 刘家明

引用格式:李涛, 王磊, 王钊, 等. 乡村旅游: 社区化与景区化发展的路径差异及机制——以浙江和山西的两个典型村落为例[J]. 旅游学刊, 2022, 37(3): 96-107. [LI Tao, WANG Lei, WANG Zhao, et al. The different development and mechanism of community-oriented rural tourism and scenic-oriented rural tourism: Case studies on the typical villages in Zhejiang and Shanxi[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(3): 96-107.]

[摘 要]社区化和景区化是实践中乡村社区进行旅游开发的两种重要模式,也是当地乡村旅游发展自然、经济和社会环境的综合反映。为深入探究乡村旅游社区化和景区化模式差异背后的理论机制和规律,文章剖析了浙江和山西的两个典型村落乡村旅游发展历程,厘清了不同社会经济背景下乡村旅游社区化与景区化发展路径差异与特征,探索了影响乡村社区旅游发展模式选择的核心要素及理论规律。结果发现,乡村旅游社区化与景区化既表现为由点到面开放式一体化和由面到点飞地式舞台化的建设路径差异,又反映出“乡村休闲与生活体验的日常叙述”同“乡村自然与文化观赏的舞台凝视”的内涵差异。研究认为,社区化与景区化差异的形成是以乡村地域社会综合发展环境为基础,不同乡村旅游投资策略形成不同乡村社区旅游开发路径,并在乡村旅游设施建设、社区参与和空间扩展等方面造成差异化发展特征的结果。以上研究发现以期能丰富乡村旅游与社区发展关系的理论认识,为切实解决乡村社区旅游开发路径问题提供理论参考,更好地促进乡村旅游高质量可持续发展。

[关键词]乡村旅游开发;社区参与;模式差异;社区化;景区化;形成机制

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)03-0096-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.03.014

引言

乡村旅游与当地社区之间有着天然的内在联系。乡村聚落及当地社区是乡村旅游发生的前提、载体和核心吸引物[1-2],两者关系直接影响乡村旅游发展的状况和效益,并反映了当地乡村旅游开发路径与发展模式[3]。社区化和景区化是乡村旅游开发实践中已探索出的处理乡村旅游与当地社区发展关系的两种重要模式[4-9]。乡村旅游社区化是指,依托乡村丰富的自然与人文游憩资源,将乡村旅游产业和活动融于当地社区社会和经济发展,两者相互嵌入,呈现村落或社区旅游化、旅游在地化的开放式一体化特征[4-7],以浙江省打造的“村落景区”为典型,北京门头沟爨底下村、陕西礼泉袁家村、江苏江宁黄龙岘村、安徽徽州唐模村等乡村旅游社区化发展特征也很突出。乡村旅游景区化是指,当地旅游开发重点集中于特定资源或景区(点),乡村旅游产业和活动也集中在相应的特定空间,形成乡村旅游与村落社区空间相分离、经济联系有限的飞地式舞台化特征[6-9]。实践中以在村落或社区周边开发乡村旅游景区(点)为代表,江苏金湖白马湖村(桃花岛景区)、山西乡宁大河村(云丘山风景区)、安徽黟县星光村(木坑竹海景区)以及山东沂南竹泉村(竹泉村景区)等较为典型。

近年来,随着乡村旅游需求增长,乡村旅游开发规模快速扩张,越来越多乡村聚落或社区被规划开发乡村旅游,尤其具有突出文化特色的传统村落或优质自然生态的乡村社区更加被政府、投资商所青睐[8]。乡村旅游开发与乡村社区关系问题也成为社会各界普遍关注的重要议题。特别是在诸多乡村旅游开发过程中,开发商、政府和社区居民因利益矛盾而引起的乡村旅游与乡村社区间冲突事件的曝光,更让该议题成为当前巩固拓展乡村旅游脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新时代背景下探索乡村旅游高质量、可持续发展的深层理论课题。

1 文献综述

一直以来,关于乡村旅游与乡村社区关系的课题备受国内外学者关注。已有研究中,学者们根据不同乡村旅游发展特征,从经济、社会、文化等多维度对乡村旅游与乡村社区或聚落间相互关系和影响进行了广泛讨论和持续关注。主要包含:

(1)乡村旅游影响当地社区发展维度、过程及机制。尤其针对特色和民族村落地区,乡村旅游发展给当地社区经济增收[8]、精准扶贫[9]、生态保护[10]、生计变迁[11]、文化传承[12]、人口流动[13]、邻里关系[14]和家庭结构[15]等方面带来的影响。工作机会和收入的增加以及贫困的减少是当地社区对乡村旅游开发最关注的内容,相关经济收益也是影响乡村旅游与当地社区关系的重要内容[16-17]。这些乡村社区经济的改善最终落实到社区居民和家庭生活上,也体现在生计和人际、家庭关系上,带来乡村地区社会、居民身份、发展政策、乡村关系等的重塑[18]。但由于产业规模、季节性等问题,乡村旅游给乡村社区带来的额外收入与就业机会具有一定限度[13,19-21],且存在经济效益分配不平等、机会不均衡等问题,削弱甚至妨碍乡村旅游与乡村社区关系。

(2)社区参与是乡村旅游开发中的重要议题,社区和居民对乡村旅游开发及影响的态度直接影响着乡村旅游发展和两者间关系。一般来说,乡村旅游发展带来对劳动力的需求,尤其可以为弱势群体(老年人和女性)提供就业机会,这使当地社区对乡村旅游保持支持态度;而如果乡村旅游发展过程中出现经济效益的不均衡、机会不平等等问题就会引起社区居民对乡村旅游发展的反对[22]。但当地社区及居民对乡村旅游态度存在动态变化特征,两者关系也随着乡村旅游引起社区和居民态度、主客互动关系的转变而变化[15]。针对实践中乡村旅游开发存在强调投资商、政府等利益,造成社区居民利益受影响的现象,学者们提出以“社区增权”赋予社区发展乡村旅游的主动权,维护社区及居民在乡村旅游發展中主导地位和合法权益[23]。

(3)在案例地提炼乡村旅游与社区发展典型模式,为更好认识和处理乡村旅游与社区发展关系提供理论参考。国内外学者综合不同乡村旅游发展的实践,总结了乡村旅游与当地社区间关系特征和发展模式,并分析不同模式背后的影响因素及作用机制。例如,有学者结合城市旅游社区参与的艺术-社区-旅游(art-community-tourism,ACT)模式、创意-社区-旅游(creative-community-tourism,CCT)模式、时尚-社区-旅游(fashion-community-tourism,FCT)模式、历史-社区-旅游(historical-community-tourism,HCT)模式和休闲-社区-旅游(leisure-community-tourism,LCT)模式[24],分析以强化村民组织化水平、提升社区参与有效性为特征的“公社模式”[25]。同时,随着制度因素在社区参与中的作用被重视,学者们从制度嵌入性视角对特色民族地区[26-27]、古镇[21]等乡村旅游地进行分析,揭示村民自治制度、土地管理制度、新农村建设政策和景区规划等正式制度以及宗族制度、村规民约、村治文化和价值观等非正式制度约束和影响社区参与乡村旅游的路径和机制[28]。也有学者运用“社区能力-制度嵌入”理论框架,对乡村旅游发展的社区主导、企业主导和政府主导3种模式进行总结,并构建基于多元主体互嵌的社区参与模式框架[29-30],为处理乡村旅游发展中社区参与及关系问题提供借鉴。

以上乡村旅游及社区参与相关研究对多维度深化认识乡村旅游与当地社区发展关系具有重要意义。但这些研究主要聚焦两者关系特征、影响内容、作用过程和发展模式等,而对两者关系深层的模式差异、形成机制和理论规律尚未明确。基于此,本研究综合利用田野调研一手数据及内容分析方法,对比分析社区化和景区化这两种乡村旅游开发与当地社区关系的典型模式,科学认识两者发展的路径差异,深入探索乡村旅游与乡村社区发展关系形成的理论机制,更好优化协调乡村旅游与乡村社区关系,促进乡村旅游高质量、可持续发展和乡村振兴。

2 研究设计与案例地概况

2.1 研究设计

为科学认识乡村旅游社区化与景区化的路径差异及形成机制,研究依据图1研究思路,以乡村旅游与当地社区发展关系为研究对象,针对性选择了浙江省临安区白沙村和山西省乡宁县大河村两个不同社会经济发展背景下的典型案例地,借助田野调研、深度访谈和内容分析等方法,对比认识案例地乡村旅游与当地社区关系演化过程,探讨乡村旅游发展动力过程及社区化和景区化的路径差异与影响因素,为理解乡村社区与旅游开发关系提供借鉴,促进乡村社区与乡村旅游可持续发展。

2.2 案例地概况

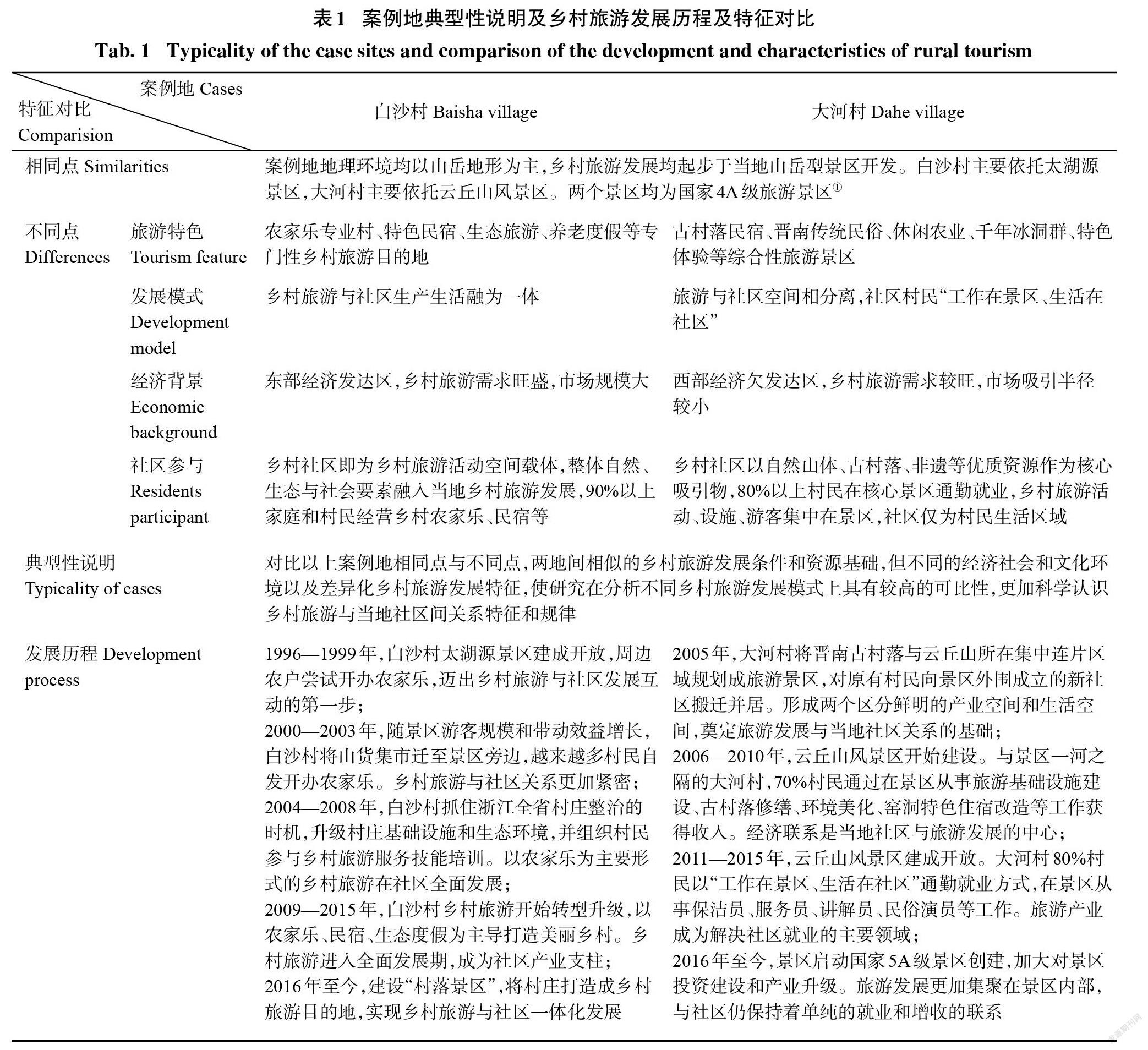

为具体阐释乡村旅游社区化与景区化发展的路径差异及机制,本研究针对性选择了两个乡村旅游发展背景不同但资源本底相近的乡村社区为案例地(表1)。其中,白沙村位于浙江省临安区太湖源镇最北部,乡村旅游起步于20世纪90年代,是临安重点打造的“村落景区”和浙江省最早乡村旅游专业村之一。该村90%以上居民经营农家乐,是乡村旅游社区化发展的典型。大河村位于山西省乡宁县最南端,乡村旅游开发相对较晚,是2005年为开发以晋南特色古村落与云丘山风景区为核心的乡村生态和民俗旅游,将原有5个村落搬迁合并而成的移民新村。全村100多户,大约2/3劳动力在云丘山风景区从事乡村旅游服务,获得工资收入,是乡村旅游景区化发展的典型。

为获取案例地乡村旅游发展及社区参与相关数据(表1),笔者于2017年10月至2018年8月深入案例地开展田野调研,通过对当地政府工作人员、乡村旅游企业(景区)、社区典型参与者(包括乡村旅游最早经营户、规模最大户、知名度最大户以及其他居民)等深度访谈,收集整理了当地乡村旅游开发及社区参与过程、发展脉络、社区对乡村旅游发展认识等资料。主要受访者白沙村63人,男性29人,女性34人;大河村59人,男性39人,女性20人。此外,研究还通过查阅文献[13,31],对案例地数据进行了补充。最后,梳理得到案例地典型性说明及乡村旅游发展特征(表1)。

3 社区化与景区化的路径差异

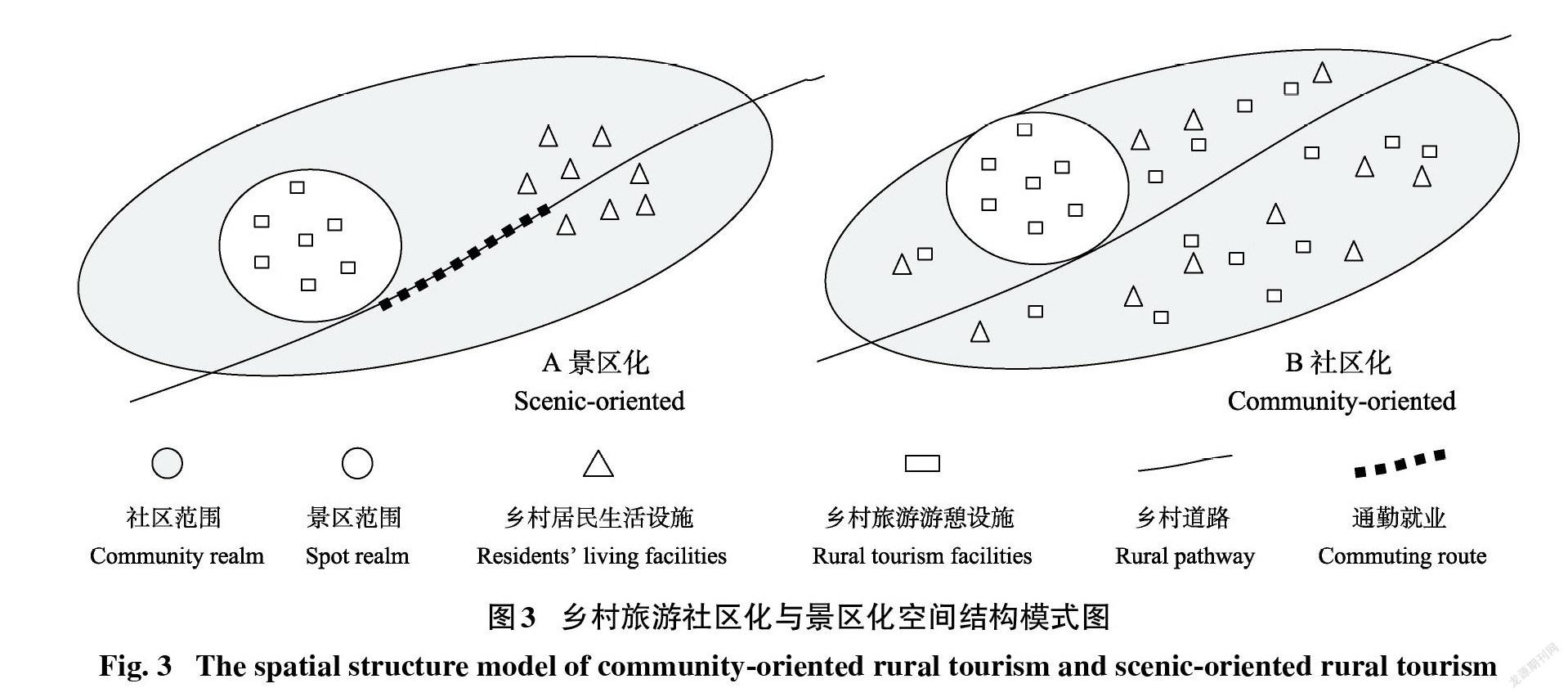

乡村社区参与旅游开发的过程反映了乡村旅游社区化与景区化的实现路径。研究根据案例地乡村旅游发展历程(表1),提炼了乡村旅游社区化与景区化的空间演化模式(图2)和空间结构模式(图3),理论探索了乡村旅游社区化与景区化发展的路径差异,它们是乡村旅游与社区间综合关系的空间反映。

3.1 社区化:由点到面的开放式一体化发展

乡村旅游与当地社区相融合是社区化发展的最显著特征。白沙村乡村旅游以太湖源景区为起点,随着景区吸引游客规模扩大,游客對餐饮、游憩和休闲等需求也不断增多,在景区周边农家乐与服务设施等无法完全满足游客需求情况下,社区村民自主利用相关资源(房屋、劳动力等),沿景区周边向外继续扩大乡村旅游相关服务和设施供给,并根据乡村休闲市场需求进行业态创新、产品升级和特色打造。随着白沙村乡村旅游规模不断扩大,并逐步向产业高级化、业态多元化转向,带来旅游活动和相关产业由景区及周边向社区不断扩展,其空间形态也由以太湖源景区为吸引的点状拓展到以整个社区打造乡村旅游目的地的面状(图3)。1

研究发现,在白沙村乡村旅游由点到面的发展过程中,社区及居民充分依托太湖源景区客源吸引力优势,主动适应乡村旅游需求,积极发挥乡村社区游憩价值,以乡村旅游与社区全要素、全方位、开放式互动,逐步实现乡村旅游产业与社区发展相融合,乡村旅游活动与社区生活空间相统一,形成乡村旅游与社区一体化发展模式。

3.2 景区化:由面到点的飞地式舞台化发展

乡村旅游与社区生活之间形成明显的空间界线和相对较独立空间是景区化发展最直接表现。大河村为开发旅游重新规划社区空间及结构,通过乡村居民搬迁并居,在原址将区域内最优质乡村游憩资源和特色吸引物进行集聚打造,建设与社区空间相互独立的云丘山风景区。如同旅游飞地一般,旅游相关设施、活动、客流、服务等均集中在景区空间内,景区与周边乡村社区形成明显空间界线和相对独立空间(图3)。乡村旅游与社区间互动仅通过居民在景区通勤就业,呈现“工作在景区、生活在社区”的特殊关系。大河村这种集中乡村社区整体优质资源和力量打造独立旅游景区的方式,突出表现了当地旅游发展由面到点微缩式的空间发展模式。

大河村乡村旅游由面到点的发展过程是旅游凝视理论舞台化特征的真实反映。景区被作为宣传当地旅游吸引力的窗口和代表,仿佛展示在舞台上的精选商品,期望客源市场的关注,促进当地旅游产业和乡村社区发展。这既是乡村旅游景区化发展模式的重要目标,也是其显著优势。而随着乡村旅游景区化发展舞台优势的不断强化,如何扩大景区与社区间互动规模和程度,发挥舞台化示范效能,实现乡村旅游景区化“由面到点”发展路径向“以点带面”发展效应转换,将是乡村旅游与当地社区可持续发展的另一中心议题。

3.3 社区化与景区化发展的建设路径差异

案例地乡村旅游社区化和景区化空间演化过程是乡村游憩设施与产品服务在乡村地域空间配置差异化路径的反映。乡村旅游发展离不开游憩设施与产品服务的支撑。实践中,乡村地域与旅游活动密切相关的游憩设施与产品服务可划分为乡村旅游基础设施、专用设施和产品服务。基础设施满足当地社区居民与游客基础生活需求,例如交通道路、水电管网、生态环卫等;专用设施则专门为乡村旅游发展而建设,主要供游客使用,例如农家乐餐饮、民宿、游步道和游客服务中心等;产品服务是为满足游客需求开展的旅游供给与服务,例如乡村旅游地智慧导览系统、网站建设以及为提升服务质量对居民开展的服务技能培训等。乡村地域对这些乡村游憩设施与产品服务进行配置的过程,直接反映了当地乡村旅游发展的路径和模式。研究梳理了案例地乡村游憩设施与产品服务配置过程,结合社区化和景区化空间结构特征,得到乡村旅游社区化和景区化发展的建设路径差异。

(1)社区化:基础设施→专用设施→产品服务

乡村旅游社区化强调乡村旅游与当地社区全方面深层次融合。这需要游憩设施建设同时满足乡村旅游者和社区居民的需求。基础设施作为社区生活和乡村旅游的必要条件,是乡村旅游社区化发展的前提。乡村地域在满足居民与游客基本生活前提下,随着乡村旅游社区化“由点到面”的空间扩展,以休闲游憩为主导的乡村旅游专用设施大量建设,满足不断增长的游客需求。与此同时,社区及居民积极进行乡村旅游的业态创新和服务提升以适应市场高质量新颖性需求,以期吸引和留住游客。乡村旅游社区化发展呈现了由基础设施向专用设施再向产品服务不断细化的建设路径,乡村旅游在当地社区的融入也由设施共用向生活共享、由空间扩展向产村一体转变。

白沙村案例中,太湖源景区开发后,当地为旅游发展和改善对外交通,首先在2003年完成S205省道改造拓宽,并充分利用当时浙江省“千村示范 万村整治”工程和“八八战略”村庄整治政策支持,推进乡村水、电力、排污、桥梁、垃圾处理等基础设施建设和生态治理工程,全面提升当地乡村基础设施。这也促进当地乡村旅游规模不断增长。之后,为支持乡村旅游主导产业发展地位,当地社区进一步结合《浙江省美丽乡村建设行动计划(2011—2015年)》和《浙江省深化美丽乡村建设行动计划(2016—2020年)》,提升乡村旅游专用设施,逐步完善农家乐、民宿、生态度假产品体系,开展农家乐经营户服务培训等。目前,白沙村又根据村庄旅游化“村落景区”发展目标,全面对乡村旅游设施和产品服务进行提升。总结来看,案例地自1996年至今,乡村旅游发展按照基础设施、专用设施、产品服务的建设路径逐步展开,并实现与当地社区一体化发展。

(2)景区化:专用设施→产品服务→基础设施

乡村旅游景区化注重专门以旅游者为接待对象的旅游景区的打造,强调景区设施、活动和体验对游客的满意度和吸引力。旅游景区作为直接接待和服务游客的专用设施是当地旅游建设的首要内容。为提升景区旅游吸引力和影响力,特色旅游产品和服务是景区加强专用设施建设的关键内容,往往关注体现地方文化、蕴含当地特色的个性化产品和服务,以深化景区作为社区“舞台化”展示的窗口。随着景区专用设施和产品服务不断建设和升级,景区规模和市场吸引力不断扩大,为打造更具市场竞争力的旅游目的地,景区开始注重周边及社区范围内服务游客和景区发展的基础设施。例如,为增强游客进出景区舒适性,加强通景道路、水电管网及周边社区生态环境等基础设施建设。在当地旅游景区化“由面到点”的空间演化过程中,专用设施、产品服务、基础设施的建设始终围绕景区这一微缩舞台空间展开。但随着景区对旅游市场拓展需求的增大,其建设空间由景区向周边社区扩展,对社区游憩条件关注由弱趋强。

大河村自2005年旅游开发以来,相关的设施建设与投资高度集中在景区及其内部游览道路、接待设施、窑洞民宿和古村落開发等专用设施,尤其景区对外营业后,为保持景区吸引力,持续进行景区业态创新、体验项目升级。但随着2016年提出创建国家5A级景区目标,景区对其外围旅游基础设施关注逐渐加强,加大力度改善交通设施和周边生态环境。大河村旅游发展历程较清晰地反映了景区化专用设施、产品服务、基础设施的建设路径。

4 社区化与景区化的差异机制

4.1 社区化与景区化差异的核心内涵

乡村旅游社区化与景区化的内涵是对乡村旅游与当地社区发展关系的反映,准确理解两者差异特征(表2)是科学认识其形成机制的基本前提。本研究在剖析案例地社区化与景区化发展过程基础上,结合田野调研收集的乡村旅游发展核心相关者,尤其乡村旅游发展中具有优势地位的政府工作人员、乡村旅游企业(景区)管理者、社区典型参与者对当前乡村旅游市场和旅游者需求特征的理解以及对案例地乡村旅游开发和社区参与理念等访谈信息,从目的地自身建设的视角,阐释乡村旅游社区化和景区化内涵及差异。

(1)社区化:乡村休闲与生活体验的日常叙述

乡村旅游社区化以当地社区作为完整旅游目的地,不仅旅游活动范围与社区空间边界相重叠,而且乡村旅游活动与社区生产生活相融合,休闲游憩与日常生活合二为一,融为一体。社区被打造为开放式的旅游景区,关注游客在社区体验中对当地特有自然和文化景观以及社区生活方式、人居环境适宜性等更细致日常休闲的需求。促进游客与居民关系由传统单向服务转向新型主客互动,为游客在社区的旅游活动营造自然亲切的休闲氛围。

白沙村根据资源特色和区位环境,将其定位为上海、杭州、苏州等近距离大都市居民的生态休闲和养生养老度假目的地,其社区化发展注重从旅游设施和产品服务的便捷化、人性化建设到居民与游客间融洽关系,让游客不仅融入当地休闲活动与文化中,更让生活方式成为乡村旅游体验的一部分,让游客在乡村社区的体验成为其日常休闲生活的继续。

(2)景区化:乡村自然与文化观赏的舞台凝视

乡村旅游景区化将景区与社区相分离,形成飞地式旅游空间结构,构建了游客对乡村自然与文化凝视的舞台空间。景区是其核心,以舞台化展示当地社区典型的文化与自然景觀,并集中配置乡村旅游服务设施,形成游客凝视的空间。乡村旅游景区化发展使游客仅能够在特定空间体验被安排和布局的旅游活动,其对当地社区的认知与了解也仅凝固在景区专门设计的舞台化内容。

大河村将当地特色的传统村落、晋南民俗、云丘山自然风光与历史遗迹等集中在云丘山风景区,并配置建设休闲服务设施,打造与周边乡村景观差异明显的独立空间,通过舞台化方式展示当地特色景观与文化,供游客观赏和凝视。

4.2 社区化与景区化差异的影响因素

乡村旅游社区化和景区化发展模式的形成与当地社会经济和产业环境存在密切联系。研究结合案例地发展历程与采集的第一手资料,总结对比当地社会经济环境、市场需求规模、产业基础水平等对两种发展模式的影响。

(1)社会经济基础

前文所述,乡村旅游发展模式极大地受到当地社区旅游基础环境(包括道路基础设施、乡村环境风貌、生态景观质量等)影响。这些基础环境的水平和质量直接关系到乡村旅游发展模式的选择[28]。而良好的乡村旅游基础环境需要大量资金投入和建设成本,与当地社会经济发达水平存在密切关系。

白沙村乡村旅游社区化发展很大程度依托浙江省历年开展的乡村整治和美丽乡村建设等大量的道路、生态环境等基础投入(据调研,白沙村相关基础设施和环境整治等投入超过1亿元),为乡村旅游社区化发展打下坚实基础。相反,大河村所在省、市、县三级政府长期缺少乡村基础设施和环境提升的投入和改善行动,使当地乡村旅游在向社区化模式发展的选择中失去基础支撑。为适应当地乡村地域经济社会基础条件,利用有限资源有效开发乡村游憩资源,形成了以集中开发、微缩打造、舞台化呈现为特点的乡村旅游景区化发展模式。

可以看出,资金投入和政策支持是乡村旅游发展基础环境打造的核心支撑,也是引起案例地间乡村旅游发展模式差异的基础性因素。因此,直接关系乡村旅游发展基础环境的当地社会经济水平是影响乡村旅游发展模式差异的首要因素。

(2)市场需求动力

市场需求是乡村旅游开发的动力来源,也是影响乡村旅游发展模式选择的基本因素[28]。这也与区域整体社会经济环境有着密切关系。一般来说,发达社会经济市场条件下,乡村旅游需求旺盛、市场规模大;而经济社会欠发达区域,乡村旅游市场需求相对较小。不同乡村旅游市场需求均对乡村旅游开发的规模、特征和模式等产生不同影响。

白沙村位于乡村旅游需求旺盛的长三角区域,上海、杭州和苏州等大城市强烈的市场需求持续刺激乡村旅游开发规模扩大、产品业态创新以及乡村社区开发乡村旅游主动性和积极性,为当地乡村旅游空间扩展和社区融入提供有利环境。而由于社会经济条件限制,乡村休闲游憩市场需求较小的大河村,当地社区对乡村旅游开发的社会积极性和主动性受到较大约束,形成当地乡村旅游景区化发展模式,重点将社区有限资源投入在核心景区建设和开发上。同时,由于市场需求动力有限,容易造成乡村旅游景区化发展不断强化的趋势,出现经济地理学“马太效应”。

以上表明,当地休闲市场需求是引起乡村旅游向社区化和景区化发展的驱动因素。乡村旅游市场需求越强,乡村旅游供给越从景区向社区扩展,社区化发展越强烈;反之则反。因此,在乡村旅游开发实践中需要科学理性根据当地乡村旅游需求恰当选择与之相适应的社区化或景区化发展模式,优化利用游憩资源。

(3)产业发展支撑

产业基础及其发展水平决定了地区乡村旅游发展环境和规模,形成乡村旅游市场需求的基础支撑[32]。乡村旅游是一项综合性产业,涉及乡村社区各方面和产业发展各维度,乡村旅游发展模式与当地社区的相关产业支撑密切相关。案例中,白沙村作为浙江省最早的农家乐专业村之一,良好的产业发展基础为乡村旅游社区化发展提供重要支持。尤其乡村旅游在当地的多年发展,帮助社区及居民加深了对现代乡村休闲内涵的理解及观念更新,并在市场需求推动下不断将乡村旅游开发空间由景区向社区、业态由单一向多元、体验形式由观光游览向休闲度假拓展。而大河村由于乡村旅游在当地发展相当薄弱,缺乏相关体验设施、游憩氛围,也造成当地社区及居民乡村旅游经营理念、服务技能等严重落后。这使大河村在乡村旅游开发时需要对当地包含产业基础设施、专用设施和产品服务在内的全部产业基础另起炉灶,全新投入和建设。这必然造成当地乡村旅游成本投入巨大,并与当地经济欠发达的实际形成强烈矛盾。而在当地乡村转型和乡村振兴背景下,将有限资源集中在特定空间和特色打造上自然成为当地乡村旅游发展的重要选择路径和投资决策[32]。因此,产业发展状况是当地乡村旅游发展模式选择的基础支撑。

综上所述,乡村旅游社区化和景区化发展路径差异是当地乡村社会经济、市场需求和产业发展等的综合结果。系统分析这些因素影响乡村旅游社区化和景区化发展模式差异的过程与机制,为更好促进不同乡村旅游开发路径提供科学依据。

4.3 社区化与景区化差异的形成机制

社区化和景区化作为反映乡村旅游与社区不同发展关系的典型代表,分别是当地不同社会经济和产业市场环境下社区对乡村旅游开发模式选择和投资决策的结果。

如图4所示,乡村旅游开发是一个系统性过程。在乡村产业振兴与乡村社区转型发展背景下,适应社会休闲需求的乡村旅游开发成为乡村社区和乡村产业可持续发展的有效策略。乡村地域根据当地乡村旅游开发的社会经济基础、市场需求动力和产业发展支撑等环境,进行乡村旅游资源开发和投资决策。不同乡村地域针对其乡村旅游发展目标和基础环境,形成差异化乡村旅游投资开发路径,并在乡村旅游基础设施、专用设施和产品服务等建设上呈现不同特征。在乡村地域间不同发展环境影响下,当地乡村旅游发展也逐步带来居民参与、产村关系、旅游与社区空间协调等的地区差异,从而形成不同乡村旅游发展模式和乡村旅游与乡村社区关系。

这其中,乡村旅游投资是乡村旅游发展环境得以作用其发展模式的关键环节和主要渠道,投资决策成为乡村旅游社区化和景区化发展模式差异形成的直接有效力量。同时,乡村旅游投资的结构和内容也深刻影响着社区乡村旅游发展模式,上文对白沙村和大河村社区化与景区化建设过程特征的分析,正是乡村旅游发展过程中投资结构和内容的差异带来了乡村旅游与社区发展在空间关系和发展模式上的差异。

总结发现,社区化与景区化差异的形成是以乡村地域社会综合发展环境为基础,通过不同乡村旅游投资策略形成不同乡村社区旅游開发路径,并在乡村旅游设施建设、社区参与、空间扩展等方面带来差异化发展特征的结果。

5 结论与讨论

5.1 研究结论

发展乡村旅游越来越成为乡村社区乡村振兴的选择和方案。为指导不同发展条件下乡村社区科学开展乡村旅游发展规划,恰当选择乡村旅游发展模式,研究针对实践中乡村旅游发展典型的社区化和景区化两种模式,对比认识其空间特征、内涵及路径差异,深入剖析差异形成机制。研究得到:(1)乡村旅游社区化与景区化分别呈现由点到面开放式和由面到点微缩式空间演化特征,并在旅游建设上存在基础设施→专用设施→产品服务和专用设施→产品服务→基础设施的过程差异。(2)乡村旅游社区化与景区化发展路径差异反映了两者核心内涵的差异,即社区化突出乡村休闲与生活体验的日常叙述,景区化突出乡村自然与文化观赏的舞台凝视。(3)乡村旅游社区化与景区化差异是依据乡村地域社会综合发展环境,以经济基础为核心、市场需求为驱动、产业基础为支撑,通过不同投资策略形成差异化乡村社区旅游开发路径,在乡村旅游设施建设、社区参与、空间扩展等方面呈现差异化发展特征的结果。

5.2 讨论与启示

本研究揭示了乡村社区参与旅游开发模式差异的根源在于不同的社会经济环境,案例地乡村旅游社区化与景区化差异是乡村地域经济、社会、产业综合作用的结果。从乡村旅游投资建设过程对乡村旅游发展模式的直接作用中发现,当地对乡村旅游基础设施建设的关注成为发展模式差异的关键。因此,当地政府作为乡村基础设施建设的核心力量,需要积极发挥其基础性支撑作用,在乡村旅游开发中应注重从交通、卫生、水电等基础设施完善到人力资源培训、发展战略把控、村落整体打造,从宏观环境到微观经营,为社区参与乡村旅游搭建发展的平台、提供发展的机遇,最大程度发挥乡村旅游的乘数效应,提升村落发展综合水平,这是实践中乡村旅游开发需要重视的重要发展经验。

基于本研究的认识,乡村旅游社区化和景区化发展模式各有优劣与特色。这是不同经济社会背景下区域乡村旅游因地制宜的发展路径,既体现了乡村旅游与当地社区之间相互关系,又反映了科学乡村旅游规划和发展模式选择过程及特征。因此,在实践中乡村振兴和乡村转型带来乡村旅游快速发展背景下,各地需要认真结合自身社会经济条件和乡村旅游市场需求的实际,科学探索和恰当选择乡村旅游发展的社区化或景区化模式。此外,我国乡村旅游开发实践丰富、类型多样,乡村社区参与旅游发展的模式也应多元并存。本研究目前聚焦于不同社会经济背景下乡村社区参与旅游发展的模式探讨,即乡村旅游社区化和景区化,突出了两个典型案例地乡村社区参与旅游发展的过程、模式和动力机制。这仅是我国乡村社区参与旅游实践的两种模式,为更加深入认识和揭示我国乡村旅游社区参与的规律,需要从更加广泛视角和背景,探究我国乡村旅游开发中社区参与模式。这也是推动我国乡村旅游整体实现高质量可持续发展目标必须正视和深入思考的重要议题。

致谢:感谢审稿专家对本文提升给予的宝贵建议,尤其在研究内容聚焦、实证资料分析和理论价值提升等方面的修改意见,使作者深受启发。

参考文献(References)

[1] 杜宗斌, 苏勤. 乡村旅游的社区参与、居民旅游影响感知与社区归属感的关系研究——以浙江安吉乡村旅游地为例[J]. 旅游学刊, 2011, 26(11): 65-70. [DU Zongbin, SU Qin. Study on the relationship between the community participation of rural tourism, residents’ perceived tourism impact and sense of community involvement: A case study of Anji rural tourism destination, Zhejiang province[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(11): 65-70.]

[2] 黄震方, 陆林, 苏勤, 等. 新型城镇化背景下的乡村旅游发展——理论反思与困境突破[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1409-1421. [HUANG Zhenfang, LU Lin, SU Qin, et al. Research and development of rural tourism under the background of new urbanization: Theoretical reflection and breakthrough of predicament[J]. Geographical Research, 2015, 34(8): 1409-1421.]

[3] 郑群明, 钟林生. 参与式乡村旅游开发模式探讨[J]. 旅游学刊, 2004, 19(4): 33-37. [ZHENG Qunming, ZHONG Linsheng. A discussion of developing model of community-involved rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2004, 19(4): 33-37.]

[4] GAO J, WU B. Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia village, Shaanxi province, China[J]. Tourism Management, 2017, 63(12): 223-233.

[5] 黃锋, 保继刚. 家庭化生产与傣族园旅游社区的三代家庭一体化[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2019, 41(3): 79-84. [HUANG Feng, BAO Jigang. Family-based production and integration of three generation families in the Dai tourism community[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities(Philosophy and Social Sciences Edition), 2019, 41(3): 79-84.]

[6] 翁时秀, 杨继荣. 领域化理论视角下的乡村旅游社区社会空间变迁——以丹霞山青湖塘村为例[J]. 地理科学进展, 2020, 39(7): 1149-1159. [WENG Shixiu, YANG Jirong. Understanding the changing social space of rural tourism community based on territorialization theory: A case study of Qinghutang village, Mount Danxia[J]. Progress in Geography, 2020, 39(7): 1149-1159.]

[7] 李小永, 赵振斌, 李佳乐, 等. 居民视角下民族社区旅游化的空间演变过程及特征——以肇兴侗寨为例[J]. 资源科学, 2021, 43(5): 1051-1064. [LI Xiaoyong, ZHAO Zhenbin, LI Jiale, et al. Spatial evolution and characteristics of tourismization in ethnic community from the perspective of residents: A case of the Zhaoxing Dong village[J]. Resources Science, 2021, 43(5): 1051-1064.]

[8] 张行发, 王庆生. 社区增权: 化解乡村旅游目的地脱贫村民返贫风险的有效路径[N]. 中国旅游报, 2020-06-05(3). [ZHANG Xingfa, WANG Qingsheng. Community empowerment: An effective way to resolve the risk of villagers returning to poverty in rural tourism destination[N]. China Tourism News, 2020-06-05(3).]

[9] 柴寿升, 龙春凤. 旅游社区参与公平的现实困境及其实现路径[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2019(1): 51-56. [CHAI Shousheng, LONG Chunfeng. The realistic dilemma and realization of tourism fairness from the perspective of community participation[J]. Journal of Ocean University of China (Social Sciences Edition), 2019(1): 51-56.]

[10] 庄淑蓉, 杜芳娟, 叶仕安. 多维贫困视角下的旅游扶贫与空间正义研究——以贵州施秉喀斯特世界遗产地社区为例[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 32-38. [ZHUANG Shurong, DU Fangjuan YE Shian. Research on spatial justice and pro-poor tourism from the perspective of multidimensional poverty: The case study of the community in Shibing karst World Heritage site in Guizhou Province[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 32-38.]

[11] 杨继荣, 朱海彬. 旅游社区参与中的权力:空间关系[J]. 旅游论坛, 2019, 12(4): 42-49. [YANG Jirong,ZHU Haibin. The relationship of power-space in community participation in tourism[J]. Tourism Forum, 2019, 12(4): 42-49.]

[12] 华章, 周武忠. 基于空间生产理论的乡村旅游社区空间演化与治理研究——以无锡市鸿山街道大坊桥旅游社区为例[J]. 江苏社会科学, 2021(2): 232-240. [HUA Zhang, ZHOU Wuzhong. Research on spatial evolution and governance of rural tourism community based on spatial production theory: A case of Dafangqiao tourism community in Hangshan street, Wuxi city[J]. Jiangsu Social Sciences, 2021(2): 232-240.]

[13] 李涛, 陶卓民, 刘家明, 等. 山岳景区依托型乡村旅游就业吸附的空间特征[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(2): 153-161. [LI Tao, TAO Zhuomin, LIU Jiaming, et al. Spatial characteristics of rural tourism employment promotion in mountainous areas[J]. China Population, Resources and Environment, 2021, 31(2): 153-161.]

[14] 李兰. 制度嵌入性视角下农村社区参与旅游发展模式的变迁研究——以丹霞山青湖塘村为例[D]. 广州: 暨南大学, 2018. [LI Lan. Research on the Ghange of Rural Community Participation Pattern from the Perspective of Institutional Embeddability: A Case Study of the Rural Community of Danxia Mountain[D]. Guangzhou: Jinan University, 2018.]

[15] 张洪昌, 舒伯阳. 社区能力、制度嵌入与乡村旅游发展模式[J]. 甘肃社会科学, 2019(1): 186-192. [ZHANG Hongchang, SHU Boyang. Community ability, system embedding and development mode of rural tourism[J]. Gansu Social Sciences, 2019(1): 186-192.]

[16] 孫九霞, 庞兆玲, 王学基. 现代性拓殖与地方响应: 少数民族盐业旅游社区的发展实践[J]. 经济地理, 2020, 40(4): 214-222. [SUN Jiuxia, PANG Zhaoling, WANG Xueji. Modernity colonization and local response: Development practice of minority salt tourism community[J]. Economic Geography, 2020, 40(4): 214-222.]

[17] 芮婷婷. 旅游目的地的社区化及社区旅游研究[J]. 大众标准化, 2019(12): 84-85. [RUI Tingting. Study on the community of tourism destination and community tourism[J]. Popular Standardization, 2019(12): 84-85.]

[18] 刘燕峰, 黄军杰. 社区参与乡村旅游发展模式及启示——以浙江省遂昌县“公社模式”为例[J]. 温州职业技术学院学报, 2019, 19(1): 43-47. [LIU Yanfeng, HUANG Junjie. Studies on rural tourism approach with community participation: A case study of “Commune Mode” in Suichang[J]. Journal of Wenzhou Vocational & Technical College, 2019, 19(1): 43-47.]

[19] 陆林, 葛敬炳, 苏静. 基于制度变迁的浙江省民营资本旅游投资行为研究[J]. 旅游学刊, 2008, 23(5): 33-37. [LU Lin, GE Jingbing, SU Jing. A study on the behavior of privately-run capital investment in Zhejiang province based on institutional vicissitudes[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(5): 33-37.]

[20] LI T, LIU J M, ZHU H, et al. Business characteristics and efficiency of rural tourism enterprises: An empirical study from China[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2018, 23(6): 549-559.

[21] SU M M, WALL G, WANG Y, et al. Livelihood sustainability in a rural tourism destination—Hetu Town, Anhui province, China[J]. Tourism Management, 2019, 71(4): 272-281.

[22] 厉新建. 中国旅游就业效应分析与制度创新[J]. 北京第二外国语学院学报, 2004(5): 29-35. [LI Xinjian. Analysis on the employment effect of China’s tourism and system innovation[J].Journal of Beijing Internaional Studies University, 2004(5): 29-35.]

[23] 蔡碧凡, 陶卓民, 张建国, 等. 浙江休闲农业经营主体发展特征与空间演化[J]. 经济地理, 2017, 37(5): 181-189. [CAI Bifan, TAO Zhuomin, ZHANG Jianguo, et al. The characteristics of development and spatial evolution about leisure agriculture management entities in Zhejiang province[J]. Economic Geography, 2017, 37(5): 181-189.]

[24] 李萍. 城市社区旅游的发展模式研究——以北京市为例[J]. 中国名城, 2019(11): 43-49. [LI Ping. Development mode of urban community tourism: A case study of Beijing[J].China Ancient City, 2019(11): 43-49.]

[25] 安传艳, 翟洲燕, 李同昇. 近10年来国外乡村旅游研究特征及对中国的启示——基于Elsevier Science Direct收录文献的分析[J]. 资源科学, 2020, 42(5): 956-968. [AN Chuanyan, ZHAI Zhouyan, LI Tongsheng. International research on rural tourism in recent 10 years and its implication for China[J]. Resources Science, 2020, 42(5): 956-968.]

[26] 范香花, 程励. 共享视角下乡村旅游社区居民旅游支持度的复杂性——基于fsQCA方法的分析[J]. 旅游学刊, 2020, 35(4): 36-50. [FAN Xianghua, CHENG Li. The complexity of residents’ support for rural tourism development based on shared perspective: Using the fsQCA approach[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(4): 36-50.]

[27] RASOOLIMANESH S, RINGLE C, JAAFAR M, et al. Urban vs. rural destinations: Residents’ perceptions, community participation and support for tourism development[J]. Tourism Management, 2017, 60(6): 147- 158.

[28] 保繼刚, 左冰. 旅游招商引资中的制度性机会主义行为解析: 西部A地旅游招商引资个案研究[J]. 人文地理, 2008, 23(3): 1-6. [BAO Jigang, ZUO Bing. Institutional opportunistic behavior in tourism investment promotion: A case from Western China[J]. Human Geography, 2008, 23(3): 1-6.]

[29] WANG Y, SHEN H, YE S, et al. Being rational and emotional: An integrated model of residents’ support of ethnic tourism development[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2020, 44(9): 112-121.

[30] ZHENG D, RITCHIE B, BENCKENDORFF P, et al. Emotional responses toward tourism performing arts development: A comparison of urban and rural residents in China[J]. Tourism Management, 2019, 70(2): 238-249.

[31] 朱鹤, 刘家明. 山岳型景区建设下乡村聚落的多维重构——基于云丘山旅游景区微观案例的实证研究[J]. 地理研究, 2018, 37(12): 2490-2502. [ZHU He, LIU Jiaming. Rural settlement reconstructing driven by mountain scenic spot construction: An empirical study of Yunqiu Mountain Scenic Spot[J]. Geographical Research, 2018, 37(12): 2490-2502.]

[32] 李涛. 中国乡村旅游投资发展过程及其主体特征演化[J]. 中国农村观察, 2018(4): 132-144. [LI Tao. The development of rural tourism investment and evolution of investors’ characteristics[J]. China Rural Survey, 2018(4): 132-144.]

The Different Development and Mechanism of Community-oriented

Rural Tourism and Scenic-oriented Rural Tourism: Case Studies

on the Typical Villages in Zhejiang and Shanxi

LI Tao1,2, WANG Lei3, WANG Zhao4, TAO Zhuomin1,2, LIU Jiaming5

(1. School of Geographic Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China; 2. Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, Nanjing 210023, China; 3. School of Culture and Tourism, Ningxia University, Zhongwei 755000, China; 4. School of Tourism, Hunan Normal University, Changsha 410081, China; 5. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China)

Abstract: Community-oriented rural tourism and scenic-oriented rural tourism are two important models for residents involved in the development of rural tourism in practice. They are the result of comprehensive thinking about the local natural, economic, and social environment. To explore their theoretical mechanism and differences in depth, this paper empirically analyzed the rural tourism development process of two typical villages in Zhejiang and Shanxi with different social and economic backgrounds, to clarify their differences and characteristics. At the same time, it explores the essential factors and theoretical rules of these rural tourism development models.

The research revealed that the differences between community-oriented rural tourism and scenic-oriented rural tourism not only show their spatial evolution paths, but also reflect their conceptual connotation. From the point of view of their spatial evolution, community-oriented rural tourism has expanded from the tourist site to the community, while scenic-oriented rural tourism focuses on tourist site development and tourist attraction. From the point of view of their conceptual connotation, community-oriented rural tourism has cultivated an easy leisure environment to experience the local rural daily life, while scenic-oriented rural tourism creates a special space for tourists to enjoy the local fantastic natural beauty and cultural landscape.

To explain the differences between the development of community-oriented rural tourism and scenic-oriented rural tourism, research has shown that they are mainly related to local social and economic development, which is the basic environment of rural tourism. In theory, due to the disparity of the rural environment, regional rural tourism can choose different investment strategies according to the local overall social and economic situation. Thus, the construction of rural tourism in recreational facilities, community participation and its spatial expansion has regional characteristics and differences. As a result, community-oriented rural tourism and scenic-oriented rural tourism development paths were formed. Ultimately, our results can enrich the existing theoretical knowledge on the relationship between rural tourism and community, and better promote the sustainable and high-quality development of rural tourism.

Keywords: rural tourism development; residents participant; different patterns; community-oriented rural tourism; scenic-oriented rural tourism; mechanism

[責任编辑:刘 鲁;责任校对:周小芳]

[基金项目]本研究受国家自然科学基金青年项目“乡村旅游集聚区投资结构演变与空间作用机制:基于案例地空间成长研究”(42001155)和国家社会科学基金一般项目“葡萄酒文旅融合的形成机制、协同效应与实现路径研究”(20BJY202)共同资助。[This study was supported by grants from the National Natural Science Foundation of China (to LI Tao)(No. 42001155) and the National Social Science Foundation of China (to WANG Lei)(No. 20BJY202).]

[收稿日期]2020-11-28; [修订日期]2021-02-28

[作者简介]李涛(1988—),男,山东临沂人,博士,讲师,研究方向为乡村旅游与旅游投资、旅游地理与旅游规划,E-mail:nnulitao@163.com;王磊(1981—),男,宁夏银川人,博士,副教授,研究方向为旅游地理、葡萄酒旅游,E-mail: duke@nxu.edu.cn,通讯作者;王钊(1991—),男,湖南衡阳人,博士,讲师,研究方向为城乡发展与区域规划;陶卓民(1963—),男,江苏苏州人,博士,教授,博士生导师,研究方向为旅游地理与旅游规划、乡村旅游与休闲农业;刘家明(1966—),男,河南信阳人,博士,研究员,博士生导师,研究方向为旅游地理与旅游规划。

1277501186366