中国近代天然肠衣的产销及其衰落(1900—1949)

2022-03-21余静林刘啸虎

余静林,刘啸虎

(湘潭大学 哲学与历史文化学院历史系, 湖南 湘潭 411105)

肠衣分为天然肠衣和人造肠衣两种类型。其中天然肠衣主要指人们通过对以猪为主、牛羊为辅的家畜大小肠进行加工的副产品之一。虽然中国近代出口大宗商品“向推丝茶”,但是细查海关贸易册可知,以猪肠、猪鬃为首的畜产价值“每较丝茶而过之”,特别是在重庆国民政府时期,“猪肠衣遂一跃而为畜产之翘楚” ,(1)参见杨志鸿:《中国猪肠衣出口事业之概况(上)》,《西南实业通讯》第7卷第4期,1943年,第29页。“占我国贸易输出额10%左右”。(2)参见《肠衣输出锐减》,《和平日报》,1948年3月17日,第6版。然而,学界有关中国近代天然肠衣(3)自八国联军侵华后,中国天然肠衣始在华北批量制造并出口外销,因而本文以1900年为研究起点;而截止于1949年则是为比较抗战时期及解放战争前后,中国天然肠衣在国际市场的销量变化,借以总结近代天然肠衣业的发展特征,并探究导致其发展艰难的原因。的产销及其盛衰变迁等相关问题尚无专题研究。有鉴于此,本文拟从近代肠衣的生产、销售、盛衰的原因及其发展特征着眼,阐述中国近代天然肠衣业复杂的发展历程。

一、中国早期天然肠衣的生产

利用家畜大小肠制造天然肠衣,在中国已有数千年的历史。据1936年《国际贸易导报》记载:“我国家畜屠宰后,除以其肉作食用外,肠腑常视为秽物,在上古时乃有制为弓弦之用。”(4)《外商竞设商行经营我肠衣出口》,《国际贸易导报》第8卷第10期,1936年,第192页。据此可知,最初是将家畜肠腑制为弓弦而非肠衣。从肠衣的原料而论,虽然天然肠衣以猪肠为主,但史料中最先出现的应为羊肠。如北魏贾思勰《齐民要术》的“灌肠法”,即“取羊盘肠,净洗治”。(5)参见贾思勰:《齐民要术》,北京:团结出版社,1996年,第355页。这应是中国古代最早关于天然肠衣的记载。

虽然天然肠衣以南方的猪肠为主,但由于中国幅员辽阔,各地经济地理有别,因而天然肠衣的原料带有明显的地域性特征。在猪肠衣数量方面,中国以“江浙沪、两湖及四川、山东等省市为多,质量也比较好”。(6)参见裘正隆:《购销员实用手册》,上海:上海科学技术出版社,1991年,第199页。其中,产量最高者为四川省,约占全国总产量的25%,且“小路

份”(7)指猪肠衣的规格。其中,以每根不超过3节,每节不短于1码,全长13.5码,且没有破洞和腐朽气味,带有淡红色、白色、乳白色的为最佳。肠衣口径愈小愈好,按照猪肠口径大小,可分为7个路份,每差2毫米为1个路份,自24毫米起至36毫米止,共分6个路份,36毫米以上的统称“七路”。在这7个路份中,34毫米以下称“小路份”,34毫米以上者则称“大路份”。约占60%以上。然而,在广大西部及内蒙古北方草原地区,羊的大量饲养,使其成为北方天然肠衣的主要来源,以致“羊肠产地于西北、东北各省,新疆、甘肃两省产尤多而货且佳”。(8)参见《天津肠衣调查》,《工商半月刊》第1卷第13期,1929年,第13页。牛肠衣则以内蒙古、河北、华东的山东和中南的河南省为主产地。

肠衣生产不仅需要水、盐、燃料、桶、布、路夹及各种工具,其具体的制造程序也颇为繁杂。在生产技术上,天然肠衣多采用手工生产,进行小规模经营。诚如祝慈寿所云:“肠衣加工业在中国自创立以来,生产上一直未使用机器”。(9)祝慈寿:《中国近代工业史》,重庆:重庆出版社,1989年,第172页。充足且廉价的劳动力从事肠衣制造,这种手工作坊比机器生产的成本要低得多。其生产工序如1920年《新闻报》所载:“先用清水漂洗干净,然后由女工将清水灌入肠内以冲去垃圾,量准每副36英尺,沥干打结,用上白盐,然后卷成扎头而出售,每扎计猪小肠2幅”。(10)《肠厂制肠之调查》,《新闻报》1920年5月18日,第9版。南方的猪肠衣是“季节性生产之商品”,(11)参见鲁延寿:《河南出口商品志》第2册,郑州:河南省对外经济贸易委员会,1985年,第47页。伴随春节到来,人们对肉类消费品需求的增加,“屠宰既多”,则肠衣原料“产量自丰”,从而使肠衣的产量以冬季为最多。通常而言,南方肠衣以每年的一、四季度为旺季。然而,在以肉食为主的新疆、西藏等少数民族地区,屠宰牛、羊则没有季节限制,以致原肠生产也无明显的旺季和淡季之分。

二、近代中国天然肠衣产业的形成与初步发展

传统观念中,肠衣“体污而味重”,甚至“从个别生活者的角度来说更认为(它)是无足轻重的东西”。(12)参见蔡无忌、陈荣廷:《中国的肠衣》,上海:永祥印书馆,1952年,第5页。因此,肠衣的商业价值长期未被重视,从而导致“当洋商采购之初,每副肠价不过铜元二三枚”。(13)参见杨志鸿:《中国猪肠衣出口事业之概况(上)》,《西南实业通讯》第7卷第4期,1943年,第28页。在近代肠衣贸易的早期阶段,国内仅有上海、天津两地可以大规模交易肠衣,因而各地生产的肠衣必须经各省长期市场收集,再集中于上海、天津贸易。洋商盘剥、储藏困难、运输成本高、交通不便及国人“贱视”等因素是天然肠衣在国内市场不受重视的重要原因。同时,由于天然肠衣运输过程繁杂、耗费巨大,致使肠商在国内的获利相对有限。因而近代中国天然肠衣的“销路多在外洋”,(14)参见李运兴:《肠衣之种类及其检验法》,《检验月刊·研究》第12期,1938年。且“出口量约占国际贸易的60%”,(15)参见裘正隆:《购销员实用手册》,上海:上海科学技术出版社,1991年,第197页。“出口数额,年达8000余万元”。(16)参见《肠衣每年出口达八百余万两》,《畜牧兽医季刊》第2卷第3期,1936年,第116页。

学界关于中国天然肠衣外销之滥觞,观点虽不一致但并无大的争议。蔡无忌、陈荣廷认为中国天然肠衣外销始于清末俄国人在天津及华北一带收购牲畜肠,制成肠衣后销售各国。(17)参见蔡无忌、陈荣廷:《中国的肠衣》,上海:永祥印书馆,1952年,第1页。同样,刘平也认为,中国肠衣输出,远在清代末叶。初由俄人在华北天津一带收买,运销国外,德人继而采办,分别在沪、汉等埠设立分场,加工腌制。(18)参见刘平:《稀见民国银行史料四编》上,上海:上海书店出版社,2017年,第849页。

年代学上提出更为具体的观点是,“我国肠衣的出口始于1900年”,最初为天津的少数洋商在北京、河北等地廉价收购猪牛羊肠,并雇佣工人加工整理,后运销国外。(19)参见中国畜产进出口公司:《肠衣》,北京:中国财政经济出版社,1964年,第6页。《工商半月刊》也认为“肠衣一物,国人鲜有用以佐餐者,屠宰店视之为废物”,直至1900年西方人“以肠衣输出,遂为国际贸易品之一矣。”(20)《汉口肠衣之出品情形》,《工商半月刊》第3卷第2期,1931年,第47页。但是,也有论者认为是八国联军攻入北京后,德国士兵在北京看到护城河里有漂浮的羊肠,便以低价收购,进而加以制造,远销至其他国家。据此可知,中国天然肠衣外销始于1900年前后。先是“洋商来华搜购肠衣”,如20世纪初德商多尔在北京成立的“善成羊肠公司”,而后因“采办渐繁”,“国人始知废物竟可易取外汇,乃有肠衣制造一业”。(21)参见上海市商会:《上海国傎厂商名录》,上海:上海市商会出版社,出版年份不详,第333页。

近代中国天然肠衣产业形成后,产品很快外销遍及世界各地。随着资本主义世界市场的强推,中国天然肠衣远销扩展到英、美、法、德、意、奥等各国。(22)参见《猪牛羊等肠衣业调查》,《国际贸易导报》第8卷第6期,1936年,第351页。

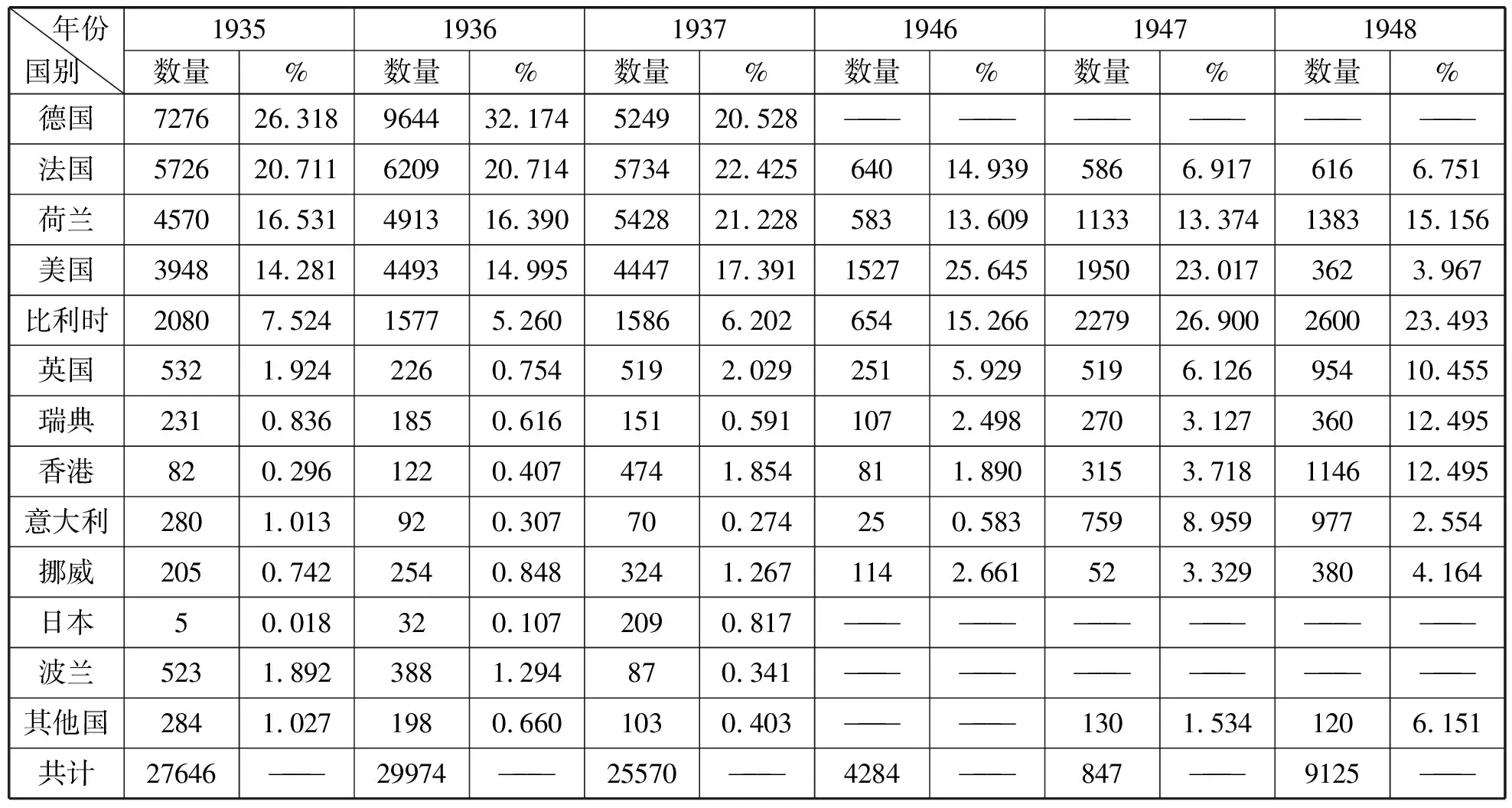

各类肠衣出口比例也不尽相同,猪肠衣所占比例最高。中国猪肠衣因口径特殊,所以在肠衣出口中所占比例最大。据1939年数据统计显示,“此一周年中,肠衣输出总量为4467公担9公斤,总值为202万3323元1角7分,其中以猪肠衣为大宗,占总量76.79%,占总值69.02%”,(23)参见《统计图表:第六类、肠衣类:肠衣类引言》,《商检统计专刊》,1939年1月,第114页。故“在第一次世界大战以前,中国主要出口猪肠衣,后来才有少数的羊肠衣、牛肠衣的出口”。(24)参见中国民主建国会重庆市委员会、重庆市工商业联合会文史资料工作委员会:《重庆工商史料》,重庆:重庆出版社,1982年,第59页。猪肠衣不仅皮薄结实、储存时间长、适合行军的需要,而且口径适中、携带便利、能有效避免材料的浪费。遍查世界各国,除中国可以产出此等肠衣外,仅少数南美国家有此产品,但其产量极少,经常无法满足其本国市场的需求。在1937年全面抗战爆发的前后三年,中国猪肠衣的主要输出国及其数量都有着明显的变化,具体如下表所示:

1935—1937年和1946—1948年中国猪肠衣输出各国数量表(单位:公担)

【说明:总输出量内,须减去外洋复进口数量,猪肠衣计1936年4公担,1938年8公担】

【资料来源:历年海关中外贸易统计年刊】

从下表看出,第二次世界大战前,中国猪肠衣主要外销德国,但是1937年全面抗战爆发后,中国肠衣因战乱而外销量有所减少,德国收购量已次于法国和荷兰。特别是1945年法西斯战败之后,中国肠衣几乎未输入德国、日本。同时,法国因在战争中受到重创,因而进口肠衣量锐减。诚如《征信新闻》所载,“战前汉输出肠衣每月在250—300桶之间,战后因德意等欧洲国家破坏重大,销量在无形中减少”。(25)参见《汉肠衣输出概况:汉市肠衣一项》,《征信新闻》(南京)第140期,1947年,第4页。战后的美国、比利时则成为中国肠衣的主要输入国,尤以美国为甚。以蒋介石为首的南京国民政府为获得美国支持,在1946年签订了《中美友好通商航海条约》,使中国肠衣大量运销美国。但是,因1948年中国爆发反对美国运动,因而肠衣输出量约从1947年的23%递减为1948年的4%。

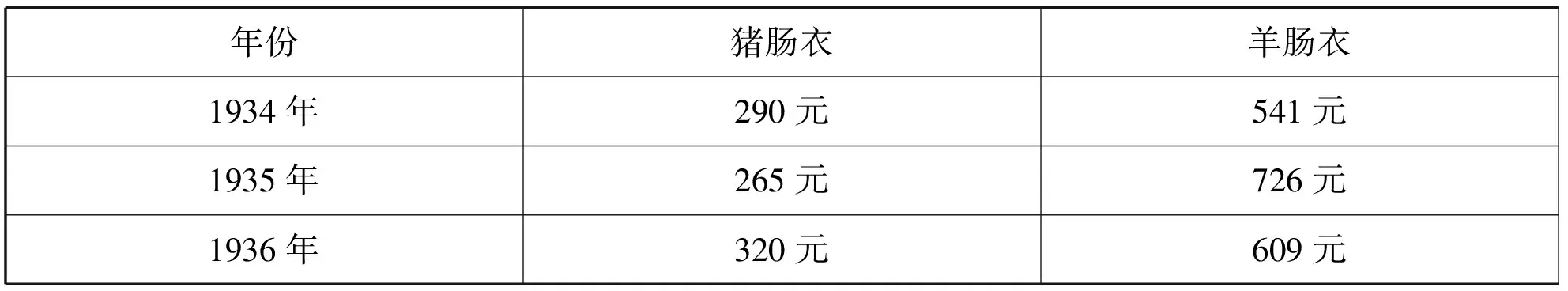

近代天然肠衣的价格因其种类和口径不同而高低不一。就其种类而言,羊肠衣的价格最贵,猪肠衣次之,牛肠衣的价格最低。就口径来论,羊肠衣的价格与口径成正比,而猪肠衣价格则和口径成反比。此外,肠衣出口还要有适当的花色搭配,其中猪肠衣以对成花色(26)小条和大条各占50%。居多,其次是四六花色,(27)小条占40%,大条占60%,或小条占60%,大条占40%。搭配方式则以十桶为一单位。全面抗战爆发前的价格如下所示:

1934—1936年猪羊肠衣的价格比较表(单位:法币)

【资料来源:李之干:《畜产品》,商务印书馆,1948年,转引自蔡无忌、陈荣廷:《中国的肠衣》,上海:永祥印书馆,1952年,第104页。】

由上表可知,羊肠衣的价格几乎是猪肠衣的2倍。但商品的价格不仅取决于价值,同样受供求关系支配。初冬时节作为屠宰猪羊牛等牲畜的旺季,由于“货多不值钱”的市场规律影响,国际市场价格持续走低。

同时,“外人购进肠衣亦为灌装鲜肉,制成香肠以供家常食用,如既霉陈又有破洞,则不能外销”。(28)《每桶150万元 霉陈肠衣不能外销》,《大公报》(上海),1948年8月9日,第6版。因而肠衣的质检不仅需要经验丰富者,具体标准也极为严格。一般在色、拉力、皮张、有无沙眼等方面为辨别肠衣优劣之标准,以肉色、坚韧、薄而透明者为最佳。正如杨志鸿所言:“肠衣之优劣,非常人所能辨识,未具有相当经验技能,不易遽下定论。”(29)杨志鸿:《中国猪肠衣出口事业之概况(上)》,《西南实业通讯》第7卷第4期,1943年,第33页。而政府为提高肠衣在国际市场信用,还先后在主要出口城市设立商品检验局对出口肠衣进行质检,并对合格肠衣颁发执照,避免以次充好。如1929年上海特别市政府工商部为“提高国货信用,维护中外商人利益”,(30)参见《上海之肠衣业》,《社会月刊》第2卷第5期,1930年,第119页。在上海专设商品检验局,“开始检验牲肠,改进沪上牲肠制造事业,并推广出口贸易”。(31)参见《肠业工会请收回检验牲肠成命》,《新闻报》,1927年12月23日,第14版。

中国天然肠衣在国际市场具有举足轻重的地位。首先,中国肠衣皮薄坚韧,体态透明,且口径适合制造香肠,故为洋商所看重;其次,中国肠衣的生产多采用成本低廉的手工制造,因而价格优势明显;再次,中国肠衣的产量庞大,可以满足他国的市场需求,如英国1年的肠衣需求量就多达1万桶以上。中国从事饲养和畜牧业的人口众多,决定了中国具有全年均可提供肠衣的优势。中国制造多为天然肠衣,而他国因原肠产出有限,于是洋商竞相在中国设厂制造肠衣。

由于强邻之经济侵略,肠衣业被洋商垄断,“华商”徒为附庸。中国肠衣凭借口径特殊和产量庞大的优势,在国际上颇负盛名,但“我国肠衣的经营权实际均操纵在日、英、美等各帝国主义洋行中,他们垄断了我国肠衣的对外销售”。(32)参见鲁延寿:《河南出口商品志》,郑州:河南省对外经济贸易委员会出版社,1985年,第47页。以中国猪肠衣产量最大的四川、重庆和输出量最多的上海为例。1930年,正值中国肠衣出口兴旺之际,西方资本主义经济侵入重庆,开始大规模设厂对肠衣进行加工、外销。自1906年起,在重庆经营肠衣的有法商公兴洋行、法商利昌洋行(1912年改为吉利洋行)、德商瑞记洋行(“一战”中改为英商安利洋行)和德商德昌洋行(1930年改为瑞士商行)等四家,公兴、利昌、瑞记均系兼营,德昌则是专营肠衣。(33)参见中国民主建国会重庆市委员会、重庆市工商业联合会文史资料工作委员会:《重庆工商史料》,重庆:重庆出版社,1982年,第61页。在上海的肠衣洋行更是遍布各路,包括水安街的慎昌洋行、广东路的和丰洋行与英商信托公司、圆明园路的美泰洋行、九江路的余洋行、四川路的嘉利洋行、南京路的安利洋行与江西路的信来亨、汉利、永兴等在内的“制造工厂共计约四五十家,其中完全华资者只四家,其余大部分为外商间接经营或由出口洋行自行经营”。(34)参见《外商竞设商行经营我肠衣出口》,《国际贸易导报》第8卷第10期,1936年,第192页。与此同时,伴随洋行兴起的还有一大批买办,充当洋行经济侵略的爪牙。

三、近代中国肠衣产业举步维艰的原因

虽然中国近代的天然肠衣生产历史悠久,声誉卓著,但其发展却日益陷入窘迫之境,一个最重要的原因无疑是“强邻之经济侵略”。(35)参见杨大金:《近代中国实业通志·制造业》,台北:学生书局,1976年,序言,第9页。加之国人不懂自营出口、部分肠商贪图小利、资金匮乏以及人造肠衣形成市场冲击等诸多因素,致使中国天然肠衣业的发展后劲不足,举步维艰。

首先,国人缺乏自营出口及拥有经营自主权的意识,中国近代天然肠衣的出口渠道比较单一。诚如刘平所言:“惟当时国人对于输出业务未见谙熟,又难以获国外对手,故制成之肠衣,均转售于外商洋行”,(36)参见刘平:《稀见民国银行史料四编》上,上海:上海书店出版社,2017年,第849页。从而使国内肠商“专仰洋商之鼻息,听其操纵”。(37)参见《汉口肠衣之出品情形》,《工商半月刊》第3卷第2期,1931年,第48页。由此可知,近代肠衣的外销多由华商“向屠店肉作收买,经刮光洗洁后,由肠厂在内地设庄收买”,(38)参见《肠衣出口达八百万两》,《畜牧兽医季刊》第2卷第3期,1936年,第117页。再由肠商募请“捐客”向洋行兜售。洋行方面亦需经买办介绍,双方才可进行交易。在此过程中,“捐客”和买办均要获得1% 的“回佣”。洋行同样获利不菲,除水脚、关税、保险及什支费用外,更要从中抽取10%—15%的利润。交易过程如此纷乱复杂,洋商从中取利或剥削,生产者不得高价,进而导致中国肠商的最终所得与洋行的代理商之间相差多达2%—17%之多。

据1934年至1937年的贸易出口总数显示,国外出价总值为国币43100000元,而中国肠商仅得35773000至37928000元,中间相差的5172000元至7327000元均落入捐客、买办及洋行之手。肠衣无法实现自营出口和直接贸易,使中间商从中赚巨额差价,继而导致华商无法进行资本积累扩大生产,肠衣业的发展遂止步不前。

其次,由于部分肠商“贪图近利”“以博侥幸”,致使所产肠衣质量低下,受损严重。肠衣从开始制造到成功出口,需辗转多次运输且极易腐烂变质,因而要严格按照程序进行加工并做好防腐。然而在肠衣业兴起的初期,肠商和肠贩或不知此理,亦或为偷工减料而省去部分程序,使得大量肠衣被弃,造成的损失颇大,对后期肠商资本积累、扩大产业规模造成了极为不利的影响。

再次,国内部分肠商贪图小利,不仅所制肠衣“品质不符”,(39)参见杨志鸿:《中国猪肠衣出口事业之概况(下)》,《西南实业通讯》第7卷第5期,1943年,第24页。而且常以次等货物掺杂其中,甚至未经消毒直接出售,继而失去国际市场的信任。如1938年天津《益世报》报道:“我国运美肠衣,以华北各口岸为出口大宗,近来美海关于此项肠衣中发现病菌,请速规定检验办法,否则禁止入口。”(40)《运美肠衣发现病菌,实业部拟定检验办法》,《益世报》(天津),1928年4月21日,第4张。“肠衣外以信用不孚,经营不善,致年销售量甚少,不足与洋商竞争于国际市场。”(41)杨志鸿:《专论——对于促进中国肠衣事业之我见》,《国际贸易》第1卷第7期,1946年,第1页。

资金不足、缺乏大型工厂也导致肠衣业发展艰难。中国近代肠衣的销售屡为外商垄断,国内缺乏大规模经营肠衣的工厂是重要的原因之一。由于农户自产的原肠在国内缺乏专门的华商收购,多数只能低价卖给买办和洋行。专业化的生产流水线缺失,又迫使肠厂“不能制销并营”,遂在肠衣行业形成了“各不相谋”的经营局面。华商限于资力、缺乏技工,仅投入极少的资本经营,如汉口的兴华肠厂,曾每月可以净出货90桶左右,后仅能输出30—50桶,“此并非由于肠衣本身的销路有限,实系由于肠衣肠商扼于资金有限,无法大量收购”。(42)参见《汉肠衣输出概况:汉市肠衣一项》,《征信新闻》(南京)第140期,1947年,第4页。

由此可见,当时肠衣业要改变此种现状,非官商合办和政府主导不可。诚如罗传龙所云:“今后为求富国裕民起见,肠衣之出路宜由中央贸易机构指派专人负责主持惠工官商合办,或硬性国营,较为有利。”(43)罗传龙:《长沙肠衣业调查》,《湖南经济》第3期,1948年,第164页。国民政府实业部也曾在1923至1924年间,一度斥资在上海建筑厂房,同时准备大批制造肠衣的工具,欲试行成功后,即收归国营。可惜当时主管此项事业之人“不得其法”,加之当地的肠商“切于私图”“不明利害”,聚众闹事,联合抵制建造大型厂房,致使此项事业胎死腹中,近代中国肠衣经营终难逃洋商垄断之手。

此外,人造肠衣形成的市场竞争也极大冲击了中国天然肠衣出口。随着国际市场对肠衣需求的增加,“天然肠衣已远远不能适应需求”,(44)参见张平远:《国外对人造肠衣的研究和开发》,《食品科技》,1996年1月20日。肠衣市场开始出现大规模需求缺口,各国竭力寻找替代天然肠衣的材料。如朱积煊在《化学世界》所云:“美国学者研究适当之代替品,已数年于兹。直到1926年始告成功,从再生纤维素制成肠,今日此种肠衣已普遍于世。所有生产之肠衣中,已大量的由纤维素肠衣替代。”(45)朱积煊:《纤维素肠衣》,《化学世界》第1卷第15期,1946年,第11页。“人造肠衣是由干鱿鱼、猪、牛、羊等的肉皮和肠等纤维性蛋白质组成的”,(46)高虹:《天然肠衣与人造肠衣概况》,《国外食品技术》,1980年1月31日。其类型主要有纤维素肠衣、塑料肠衣和胶原肠衣三种。与天然肠衣相比,人造肠衣采用机械化的生产方式,口径、规格完全一致,“具有生产效率高、省工省时、保质期长等特点”,(47)参见张平远:《国外对人造肠衣的研究和开发》,《食品科技》,1996年1月20日。且价格比天然肠衣更低,因而极大地冲击了中国天然肠衣的外销。诚如《国际贸易》所载:“美国以肠衣进口为数颇巨,曾一度发明代用品,以化学纸制造肠衣。当化学肠衣流行时期,我国天然肠衣,即贬价出售”,(48)《商品调查——我国肠衣的外销》,《国际贸易》第1卷第6期,1946年,第20页。继而造成中国天然肠衣价格骤降,肠商损失严重。

除上述原因外,诸如盐税激增、物价上涨、走私猖獗等问题也是中国近代肠衣业艰难发展的重要原因。一方面,肉价与日俱增的同时,原肠的价格并没有成比例增加,因而各地肠衣多被“一般人购食殆尽”,(49)参见《汉肠衣输出概况:汉市肠衣一项》,《征信新闻》(南京)第140期,1947年,第4页。从而导致肠衣数量锐减。在生产成本方面,制造肠衣需要大量的食盐进行腌制和防腐,但抗战及南京国民政府时期,由于盐税及物价上涨,促使生产肠衣的成本骤增。据1947年《申报》记载:“生活指数解冻后,肠衣业多不能维持,宣告歇业。目前实际成本,每桶已达1150余万元,而美国市价仅合国币722万元,须亏430余万元;英国则只575余万元,须亏570万元;瑞士虽可售1090元万,但需额征,纳胃已足,故肠衣业极为暗淡,无法出口。”(50)《肠衣成本剧增》,《申报》,1947年6月19日,第6版。

值得一提的是,肠衣走私也在一定程度上影响了肠衣出口,加剧了肠衣产业的困境。由于香港关税长期由英国人管理,华南的诸多商贩发现出口肠衣获利巨大,即开始大量从内地走私,贩至香港进行销售,从而影响内陆肠衣出口。诚如刘平所言:“近以华南走私猖獗,素无肠衣出口之香港,今已隐为肠衣出口之中心,影响输出甚巨。”(51)刘平:《稀见民国银行史料四编》上,上海:上海出版社,2017年,第851页。

上述种种原因,使得中国近代多数肠厂入不敷出,维持困难,相率破产倒闭,至“1946年底停业者,达50%以上”。(52)参见上海市商会:《上海国傎厂商名录》,上海:上海市商会出版社,出版年份不详,第333页。诚如1947年《大公报》所载,“肠衣因国外价格下落及国内成本上涨,目前已陷于停产状态中”。(53)参见《肠衣业不景气外销毫无进展 九家厂商停业》,《大公报》(上海),1947年9月,第2张第6版。

四、结语

自1900年外商在中国收购天然肠衣后,逐渐形成肠衣商品的产销体系。但时至20世纪20—30年代,因资金、技术和销售等均受制于洋商,故肠衣业发展极为缓慢,只有为数不多的几家加工厂,且“全仰洋人的鼻息行事,未取得洋人的定货款,即不敢经营肠衣”。(54)参见湖南省土产畜进出口集团公司:《湖南主要出口土产畜产品资料汇编》,湖南省土产畜进出口集团公司出版社,1989年,第55页。1937年全面抗战爆发,肠衣输出量急剧下降。1941年太平洋战争爆发后,中国肠衣生产、出口更是陷入全面停顿。1945年抗日战争胜利后,国内的肠商积极筹备复业,但由于时局动荡、市场不稳,肠厂被迫停工,肠衣业又处于停滞状态。1946年后在南京国民政府统治区,通货膨胀严重,各地的商业萧条,中国肠衣的出口再次陷入危机。综合而言,中国近代天然肠衣业呈现出在夹缝中曲折向前的发展特征。从长时段角度去动态考察中国近代天然肠衣产业盛衰,其又具有手工式生产、受洋商垄断、组建肠衣公会实行管理等鲜明时代特色。天然肠衣在近代的艰难发展,也是中国民族手工业饱受帝国主义和官僚资本主义剥削与排挤的重要缩影。