北魏武川镇若干问题考辨

2022-03-21张文平

张文平

(内蒙古自治区文物考古研究院, 内蒙古 呼和浩特 010011)

北朝后期,在北魏六镇起义风云的裹挟之下,从怀朔镇、武川镇走出的豪强、武士们,在中原大地叱咤风云,分别形成了以高欢为首的怀朔集团和以宇文泰为首的武川集团,前者为东魏、北齐二朝的统治核心,后者为西魏、北周二朝的统治核心。北魏怀朔镇镇城,学界普遍认为是今内蒙古包头市固阳县白灵淖城圐圙古城;而武川镇镇城位置仍然争议较大,且其具体设置时间亦不明确。笔者拟综合运用历史学、考古学、历史地理学的研究方法,对相关问题作初步考辨。

一、武川镇设置时间

怀朔镇设置时间在《魏书·地形志》中有明确的记载,为延和二年(433)。[1](卷106P.249)《魏书》提到武川镇,已晚至皇兴四年(470)。这一年,献文帝拓跋弘率大军亲征柔然,诸路大军会师于女水之滨,取得大胜。《魏书·蠕蠕传》记载:“旬有九日,往返六千余里,改女水曰武川,遂作北征颂,刊石纪功。”[1](卷103P.2295)而《魏书·高允传》则将《北征颂》记作《北伐颂》,并明确其为高允所作。《魏书·高允传》还记载高允作《北伐颂》的地点在武川镇,“后允从显祖北伐,大捷而还,至武川镇,上北伐颂”[1](卷48P.1085)。武川一名显然由女水而来,武川镇应该建立于“女水之战”后不久,并当位于女水之滨。武川的“川”指河流,与北朝时期很多“川”指平川、盆地有所不同。《魏书·高允传》中武川镇的提法,可能属于后来的追记,但为武川镇位于女水之滨提供了重要的史料依据。

武川镇设立之前,大青山以北的武川盆地及希拉穆仁河流域归属云中镇管领。云中镇治今内蒙古呼和浩特市托克托县战国秦汉云中故城(考古学命名为古城村古城),除管辖云中川(今呼和浩特平原)的军务外,西三镇与东三镇之间的漠南地区亦属于云中镇防区。《魏书·来大千传》提到,太武帝拓跋焘时,来大千“迁征北大将军,赐爵庐陵公,镇云中,兼统白道军事”[1](卷30P.725)。云中镇北出漠南的塞道在大青山抢盘河河谷,出抢盘河进入希拉穆仁河流域;“兼统白道军事”,又表明其还统辖白道及白道中溪水(今乌素图水)流域,包括设置于白道南谷口的白道城(今内蒙古呼和浩特市回民区坝口子古城)。[2](PP.635~643)

与武川镇大约同时设立的还有抚冥镇。北魏太和十八年(494),孝文帝北巡阴山。在返回平城途中,孝文帝从怀朔镇动身,先后经过武川、抚冥、柔玄三镇,最后回到平城。据《魏书·高祖纪》,在返程途中,孝文帝下诏中提到“六镇及御夷城”[1](卷7P.174)。北魏太和十八年的六镇,应是在原来六镇的基础之上增武川、抚冥二镇,演变为由西向东的薄骨律、沃野、怀朔、武川、抚冥、柔玄、怀荒、赤城等八镇。“六镇”的得名,源于最初设立的六个军镇,而后则成为漠南军镇的代称。御夷城大略也建于这一时期,位于赤城镇之北一带。

北魏孝昌年间(525~527),六镇统一改镇为州。据《魏书·酷吏列传》记载:“肃宗以沃野、怀朔、薄骨律、武川、抚冥、柔玄、怀荒、御夷诸镇并改为州,其郡县戍名令准古城邑。”[1](卷89P.1925)此时的六镇,数量仍是八个,唯一的变化是赤城镇为御夷镇所取代。由于六镇之乱愈演愈烈,州郡制并未能够在六镇间真正实行,但《周书》记载很多六镇人往往以改名后的州郡作为自己的籍贯。如武川镇改为朔州神武郡,下辖尖山、殊颓二县。[1](卷106P.2499)《周书·列传第十一》记载:“杨忠,弘农华阴人也。小名奴奴。高祖元寿,魏初,为武川镇司马,因家于神武树颓焉。”[3](卷19P.314)神武树颓即《魏书·地形志》记载的神武郡殊颓县,魏初不会有神武郡树颓县,“武川镇司马”也只是一种追述而已。有人依据此条史料,认为北魏初年已设武川镇,显然是不具有说服力的。

二、武川镇镇城

通过《魏书》记载中的蛛丝马迹,大体可推断武川镇镇城应位于女水之滨。北魏太和十八年(494)孝文帝北巡,从怀朔镇返回平城,依次途径武川、抚冥、柔玄三镇,这一路线也为武川镇镇城提供了一个相对位置所在。

抚冥镇镇城,一般认为是位于今内蒙古乌兰察布市四子王旗乌兰花镇东南约6千米处的乌兰花土城子古城。在怀朔镇镇城与抚冥镇镇城之间,目前调查发现有内蒙古呼和浩特市武川县二份子古城、包头市达尔罕茂明安联合旗希拉穆仁城圐圙古城两座北魏城址。《魏书·高祖纪》对孝文帝北巡行程有如下记载:“癸丑,幸怀朔镇。己未,幸武川镇。辛酉,幸抚冥镇。甲子,幸柔玄镇。乙丑,南还。”[1](卷7P.174)由此段记载可见,怀朔镇是孝文帝此次北巡阴山的最后目的地,在怀朔镇逗留的时间较长,后来只是一路向东,途径了武川、抚冥、柔玄三镇,最后从柔玄镇南还平城。孝文帝东归途中,从武川镇到抚冥镇用了两天时间,从抚冥镇到柔玄镇用了三天时间。二份子古城东距希拉穆仁城圐圙古城的驿程距离约48千米,希拉穆仁城圐圙古城东距乌兰花土城子古城的驿程距离约60千米,如果按照孝文帝一天走30至40千米的驿程计算,从二份子古城到乌兰花土城子古城至少需要走三天,从希拉穆仁城圐圙古城到乌兰花土城子古城需要走两天,只有希拉穆仁城圐圙古城符合武川镇至抚冥镇的驿程距离。

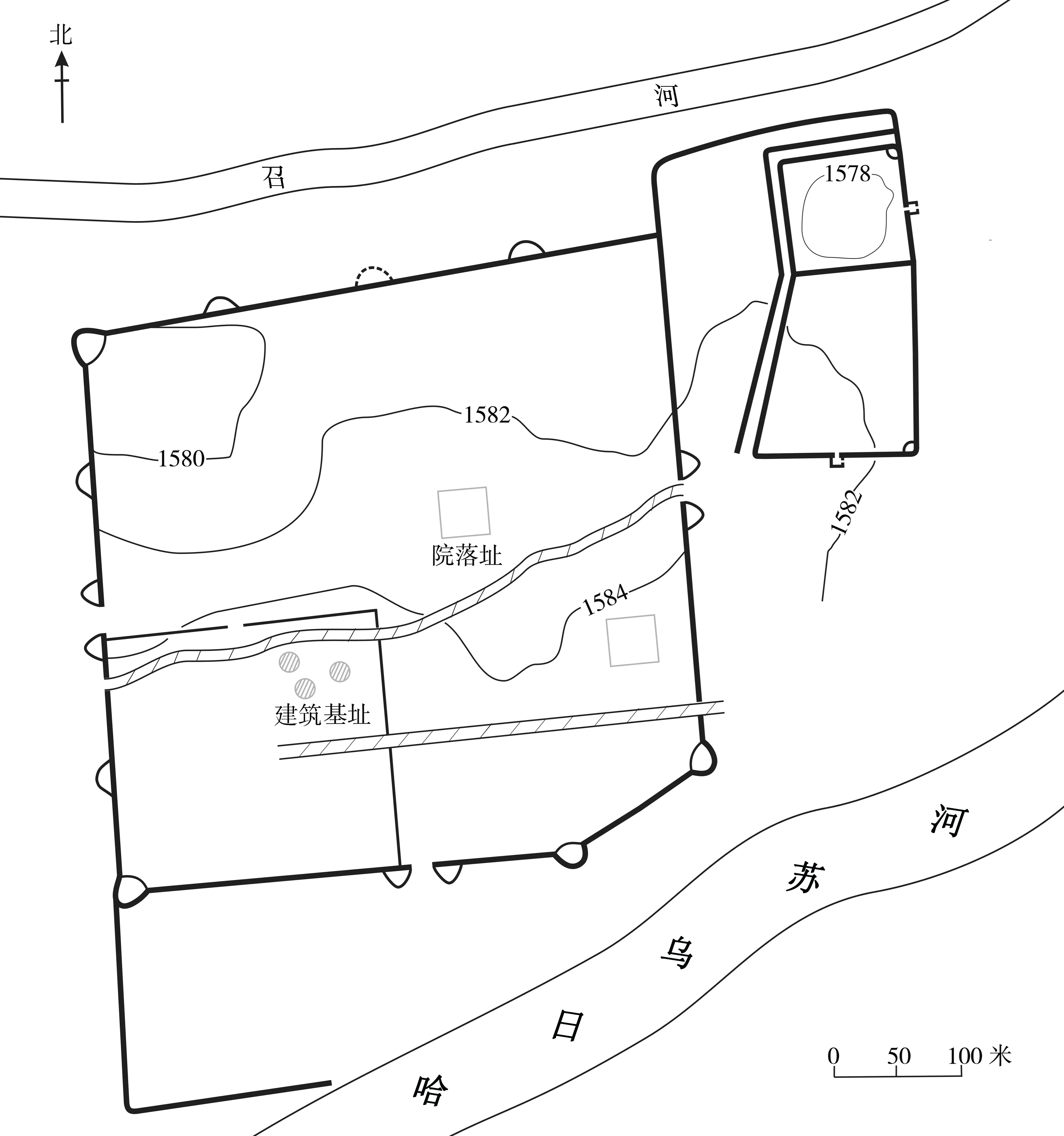

希拉穆仁城圐圙古城位于达尔罕茂明安联合旗希拉穆仁镇所在地西约2.5千米的召河河谷之中,北临召河,南有召河支流哈日乌苏河。城址由大城、小城和南城三部分组成。大城和小城东西排列,间距约85米;大城东墙北端延伸出的一道垅状墙东向环绕,与小城北墙平行分布,再与小城东墙相连;南城位于大城南侧。大城除东南角斜收外,平面大致呈长方形,东西长约436米,南北宽约410米。夯筑城墙,现存墙体底宽6~10米,顶宽2~3米,残高1~2米。城墙西北、西南两角和东南两角有角台址。墙上附设马面,北墙3座,西墙在西门南、北各设1座。东、南、西三墙中部各设一门,门两侧为凸起的墩台,门址均宽约5米,南门方向为176°。城内除东北角外,其他大部分地区隐现南北向成排的建筑基址,轮廓较模糊。城内西南隅有一子城,西墙、南墙借用大城城墙,另筑北、东两面城墙。子城平面呈长方形,东西长约205米,南北宽约194米。子城北墙中部辟有一门,东墙中部有现代道路穿过,也疑似为原初门址所在。子城内东北部呈三角形分布3处凸起的圆形建筑基址,规模大体相同,直径约15米,高约0.6米。小城居东,平面大体呈北窄南宽的梯形,中部偏北一道东西向隔墙将城址分作南、北两城。小城南北通长约228米,东西北墙宽约80米,南墙宽约123米。夯筑城墙,现存墙体底宽5~8米,顶宽1~2米,残高约1.5米。城墙东北、东南两角有角台址。北城辟东门,门址宽约6米,外筑方形瓮城,瓮城门直开。南城辟南门,门址宽约5米,外筑方形瓮城,瓮城门东开。小城北墙和西墙外,均有护城壕。南城接筑于大城南侧,西墙与大城西墙处于同一条直线之上,北墙则利用了大城南墙,不见东墙。西墙保存完整,长约170米;南墙为略呈西南—东北向的斜墙,通至哈日乌苏河西岸,长度与西墙略等(详见图1)。

图1 希拉穆仁城圐圙古城平面图

北魏六镇镇城多为双城或三城并列式结构(2)参见张文平《北魏柔玄镇地望新考》,载《北方文物》2021年第5期。。从形制上来看,希拉穆仁城圐圙古城符合一个镇城的规模。而位于希拉穆仁城圐圙古城北侧的召河,可与《魏书》记载的女水相对应。女水之名最早见于北魏初年,据《魏书·高车传》记载:“登国三年,太祖亲西征,渡弱洛水,复西行趣其国,至女水上,讨解如部落破之”[1](卷103P.2312)。弱洛水在女水之东,比对这一区域之内的河流,弱洛水似为流经抚冥镇的大黑河,大黑河与召河均注入由南向北而流的希拉穆仁河。今天,召河被认为是希拉穆仁河的源头,而在北魏时期,大黑河被认为是希拉穆仁河的源头,弱洛水即为希拉穆仁河,女水为弱洛水支流。《周书·邵惠公颢传》记有“武川南河”一名[3](卷10P.153),亦可与召河支流哈日乌苏河相对应。

皇兴四年“女水之战”前,弱洛水流域归属云中镇管辖;“女水之战”后,为了加强这一区域的防务,在改名为武川的女水之滨设置武川镇,在弱洛水上游设置抚冥镇,原云中镇在大青山以北的辖区归属新建二镇统辖,云中镇防区收缩于大青山以南。后来,由于云中镇军事防御功能的弱化,撤销镇级军事建制,保留朔州;云中镇本与朔州同治,撤镇后改为朔州盛乐郡,为朔州州治;朔州除州治盛乐郡之外,还有云中郡,治今内蒙古呼和浩特市和林格尔土城子古城。

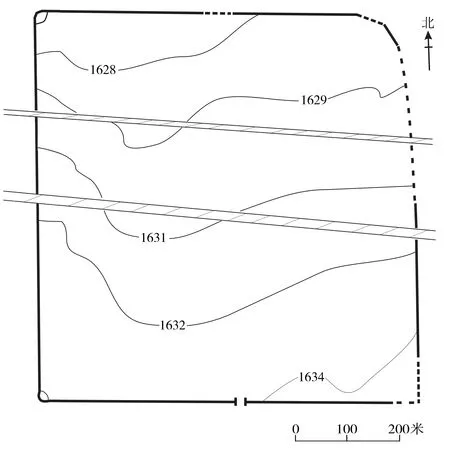

据《魏书·源贺传》记载,北魏正始二年(505),大将源怀统领六镇,上表宣武帝元恪,建议在六镇之间“筑城置戍,分兵要害,劝农积粟”,通过加筑戍城,增强防御能力。宣武帝同意了他的表奏,“今北镇诸戍东西九城是也”[1](卷41P.928)。这些戍城,布列于六镇之间,起到“犬牙相救之势”[1](卷41P.927)。二份子古城西南距白灵淖城圐圙古城的驿程距离约60千米,东距希拉穆仁城圐圙古城的驿程距离约48千米,正是起到呼应怀朔镇与武川镇作用的一座戍城。其他的戍城,还有内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗增隆昌古城、乌兰察布市四子王旗库伦图古城、察哈尔右翼中旗元山子古城、察哈尔右翼后旗白音察干古城等。这些戍城的结构均为单城,规模小于六镇镇城。二份子古城平面大致呈长方形,只有东北角城墙为躲避河流而修筑成内抹状,整体南北长约760米,东西宽约725米,符合戍城的形制特征(详见图2)。二份子古城东北方向有自南向北而流的巴拉干河,水流较小;从所倚河流规模来看,二份子古城也不应是六镇镇城所在。

图2 二份子古城平面图

对于武川镇镇城,还有一处史料上的异议,就是《水经注》提到武川镇城位于白道中溪水之畔。据《水经注·河水》记载:“(白道中溪)水发源武川北塞中,其水南流,迳武川镇城,城以景明中筑,以御北狄矣。”[4](卷3P.79)白道中溪水为现今的乌素图水,其源头在今武川县县城一带。《水经注》继续记载,白道中溪水流经武川镇城后,进入山谷中,阿计头殿位于河谷西侧的山顶之上。阿计头殿已考证为土城梁古城,《水经注》记载的“武川镇城”当位于乌素图水流域、今天武川县县城可可以力更镇附近一带。《水经注》所言“武川镇城”修筑于景明中,景明是北魏宣武帝元恪的第一个年号,在500年至504年之间。武川镇的建立,当然不会晚到景明年间。《水经注》此处可能记载有缺漏,此时修筑的或是武川镇之下的一座戍城,而非武川镇镇城本身。还有一种可能性是,武川镇改镇为州时,武川镇镇城改为神武郡殊颓县,而白道中溪水旁侧的戍城改为神武郡郡治尖山县,从而导致《水经注》误以为白道中溪水旁侧的戍城最早就是武川镇镇城所在。

三、武川镇辖区

北魏六镇具有镇戍归降的高车等游牧部落与防御柔然的双重功能。布列于阴山之北的怀朔、武川、抚冥、柔玄、怀荒等镇,均处于漠南农耕区与游牧区的分界线之上,镇城以南由镇民从事农业生产,镇城以北为高车等游牧部落。譬如,怀朔镇以南为明安川,汉代称“五原北假”,设置有北假田官管理军事屯田,北魏初年即在这一地区开始组织农业生产,而怀朔镇镇城所在的白灵淖盆地为“天苍苍,野茫茫”的敕勒川。武川、抚冥二镇镇城位于希拉穆仁河流域南端,向北为游牧区,二镇辖区大致以希拉穆仁河主河道为界;武川镇的农耕区,东端在白道中溪水流域,西端可至庙沟以东一带,这也是今天武川盆地的主要地理范围。

一般镇城之间驿程距离都在100千米以上,正始二年(505)于镇城间设置了起到串联作用的戍城。武川镇与抚冥镇,由于设置较晚,相互距离较近,二者之间尚未发现戍城。武川镇与怀朔镇之间的二份子古城,位于庙沟以西,属于怀朔镇管领的戍城。据《魏书·地形志》记载,怀朔镇改镇为州后,朔州下辖广宁郡,广宁郡领狄那、捍殊二县[1](卷106PP.2498~2499),狄那县在原怀朔镇镇城,捍殊县似在二份子古城。

依据前引《水经注》记载,初步推断白道中溪水流域、今天武川县可可以力更镇附近分布有一座归属武川镇管辖的戍城,城池始筑于景明年间(500~504)。从武川盆地处于武川镇与阴山之间的地理位置的重要性来看,位于白道中溪水旁侧的这座戍城,似为来大千“镇云中,兼统白道军事”期间设置于白道中溪水流域北部的军事据点,早期归属云中镇管领,后来划入武川镇,6世纪初年修筑了城墙,孝昌年间(525~527)改镇为州时建制为神武郡尖山县,为神武郡郡治所在。今天,可可以力更镇东南、乌素图水流经的大青山山谷称作什尔登口子,什尔登(serdeng)为蒙古语“尖山”之意,这座尖山是指位于什尔登口子西南的一座尖顶小山。北魏神武郡尖山县与今天的什尔登山是否存在古今地名的对应关系,目前由于尚未发现具体城邑,只能算作一种推测。

从武川盆地向南进入大青山之中,目前发现有两座北魏皇帝行宫,自东向西为土城梁古城(阿计头殿)、圪塔古城(广德殿),均位于武川县境内。[2](PP.635~643)武川、抚冥二镇的设立,保卫了武川盆地,保卫了阴山行宫,也保卫了呼和浩特平原。

四、武川镇的交通

258年,拓跋鲜卑部自长川(今内蒙古乌兰察布市兴和县)迁于定襄之盛乐(今呼和浩特平原大黑河流域东部区域),之后长期以呼和浩特平原为活动中心。386年,拓跋珪于牛川(今内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗韩勿拉河流域)复国,四处征伐。据《魏书·太祖纪》记载,390年冬十二月,“帝还次白漠”[1](卷2P.23)。这里的白漠,指的应是武川盆地。

据《魏书·蠕蠕传》,始光二年(425),太武帝拓跋焘征伐柔然,“东西五道并进:平阳王长孙翰等从黑漠,汝阴公长孙道生从白黑两漠间,车驾从中道,东平公娥清次西从栗园,宜城王奚斤、将军安原等西道从尔寒山。诸军至漠南,舍辎重,轻骑赍十五日粮,绝漠讨之,大檀部落骇惊北走”[1](卷103P.2292)。东西五道中,黑漠指灰腾梁以西、哈拉沁沟以东的大青山山地丘陵区域,黑白两漠间指向了哈拉沁沟。这样,哈拉沁沟以西的武川盆地应即为白漠。

北魏定都平城之后,早中期的皇帝几乎每年夏天都要巡幸盛乐旧都与阴山,以致形成了固定的“阴山却霜”之俗。北魏时期,沟通呼和浩特平原与武川盆地之间的大青山山间通道,自东向西有哈拉沁沟、白道、抢盘河、庙沟,均可通马车。太武帝拓跋焘始光二年(425)征伐柔然的五道,中道可能为白道,中道以西的栗园可能为抢盘河道,西道尔寒山可能为庙沟道。古城村古城北对抢盘河南谷口,出抢盘河北口,再向北即为武川镇。从土城村古城通过抢盘河的南北向线路与六镇的东西一线,二者相交汇之处,正是武川镇镇城所在。

《水经注》记载白道较为详细:“芒干水又西南迳白道南谷口,有城在右,萦带长城,背山面泽,谓之白道城。自城北出有高阪,谓之白道岭。沿路惟土穴,出泉,挹之不穷。余每读《琴操》,见《琴慎相和雅歌录》云:饮马长城窟。及其跋涉斯途,远怀古事,始知信矣,非虚言也。顾瞻左右,山椒之上,有垣若颓基焉。沿溪亘岭,东西无极,疑赵武灵王之所筑也。”[4](卷3P.79)从《水经注》的记载来看,郦道元曾走过白道,应是发生在太和十八年随孝文帝北巡时的事情。

今天考察北魏白道的路线,应是从坝口子古城顺着山间谷地向西北而行,在焦赞坟村附近向西上山,顺着山脊北行至蜈蚣坝坝顶,再由此下山;过蜈蚣坝依然为白道,首先顺着今天坝顶村村中的一条东西向沟谷西行而下,进入乌素图沟,再顺着乌素图沟东岸向北而去,经由什尔登口子进入武川盆地,一直通往武川镇。宋人乐史《太平寰宇记》中记述了白道,认为白道的得名与道路颜色有关,“白道川当原阳镇北,欲至山上,当路有千余步地,土白如石灰色,遥去百里即见之,即是阴山路也”[5](卷49PP.1035~1036)。在大青山南坡,从坝口子村至焦赞坟村,白道穿行于沟谷之中,自焦赞坟村到坝顶的道路则穿行于山脊之上。位于山脊之上的道路土色发白,但并不能够远远望见,《太平寰宇记》对于白道一名由来的记述,并不完全可信。过蜈蚣坝之后,穿行于白道中溪水旁侧的道路也叫白道。北魏早期,武川盆地名为白漠,由白漠通往阴山的道路由之得名白道,这也是非常有可能的。

北魏时期,白道的重要性强、名气也大,哈拉沁沟、抢盘河、庙沟均次之。由此,白道声名鹊起,于历史上长期被赋予重要地位。到隋唐时期,史籍多见白道之名,呼和浩特平原甚至被称作白道川。

在东西方向的交通上,从武川镇向西,经二份子古城可至怀朔镇,自怀朔镇再向西可至沃野镇(今内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗根子场古城),自沃野镇走黄河水路可至薄骨律镇。从武川镇向东,顺着孝文帝太和十八年北巡返回平城的路线,可至抚冥镇、柔玄镇(今内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗克里孟古城)。从柔玄镇向东南经白音察干古城,再经灰腾梁东麓、黄旗海东南回到平城,这一条道路也是北魏早期道武帝拓跋珪、明元帝拓跋嗣自平城北巡阴山的传统线路之一。

从武川镇顺着希拉穆仁河向北、再向西转至艾不盖河流域,这是一条通往漠北的传统驿路所在。“女水之战”前夕,柔然从漠北南下,走的应该就是这条线路。所以,武川镇、抚冥镇所在的地理位置,对于防御柔然是极为重要的。

余论

在东亚大陆之上,古代游牧民族与中原农耕民族之间的东西分界线,自北向南主要有三条,最北面为大漠,居中为阴山—燕山山脉,靠南为黄土丘陵区。战国以来,中原王朝采取的防御游牧民族的方式主要可分为三种形态。第一种是修筑长城,在长城沿线建立完备的军事防御体系,如战国秦汉长城、金界壕、明长城等;第二种是军镇加游防,将固定的军事城邑与游牧部落、游军相结合,如北魏六镇、唐代以三受降城为代表的军镇、西夏军司城寨等;第三种是采取羁縻的策略,以游牧部族作为边防屏障,如唐代的羁縻府州制度。这三种防御形态,在不同的历史时期,依托不同的农牧分界线,形成不同的防御体系。

建立六镇之后,北魏王朝与柔然依大漠为界,六镇布列于漠南东西一线。六镇的建镇位置,多选择在阴山—燕山山脉以北、大漠以南的中间位置,这样便于南北方向上的掌控,镇城以南多为农耕区,镇城以北为高车等部落游牧区;毗邻镇城,相互之间的驿程距离多在100千米以上,至少为三天的驿程,6世纪初年又在镇城间加筑了戍城,便于协同防御;六镇向南,绝大部分为穿越阴山—燕山山脉的交通孔道所在。

云中川是拓跋鲜卑的龙兴之地,北魏时期有盛乐旧都、云中旧宫、金陵和宗庙在此。为了加强这一地区的防御,在盛乐旧都之地设朔州,建云中镇,朔州刺史兼云中镇大将,级别要高于六镇;云中镇将“兼统白道军事”,管领大青山之后的武川盆地直至希拉穆仁河流域军事,大青山之中建有魏帝行宫。皇兴四年(470)“女水之战”后,在女水及弱洛水上游分别设武川镇、抚冥镇,取代了云中镇在这一地区的防务。云中镇撤治后,朔州刺史对武川镇的管领作用依旧存在,朔州刺史或都督沃野、怀朔、武川三镇三道诸军事,或都督怀朔、武川、抚冥三镇三道诸军事。

从南北控扼的角度上来看,武川镇只能位于武川盆地北缘、希拉穆仁河上游之地,而不可能紧靠大青山北麓。位于大青山北麓的城邑,往往是自呼和浩特平原北出大青山的商贸集镇,如清代晚期以来兴起的可可以力更镇。