冷漠的大多数:基层环境治理中居民弱参与现象研究

——基于“环境关联度”的视角

2022-03-21耿言虎

耿言虎

(安徽大学 社会与政治学院/社会治理研究中心, 安徽 合肥 230601)

一、基层环境治理中居民参与的困境

近年来,随着生态文明建设的稳步推进,以减少污染、改善环境、提升居民生活品质为目标的基层环境治理受到了政府前所未有的重视。美丽乡村建设、人居环境整治、“厕所革命”和社区垃圾分类等环境治理项目在全国城乡迅速铺开。虽然在政府大量的人力、物力、财力的持续投入下,基层环境治理取得了显著成效,但基层环境治理实践还面临着诸多困境,居民参与不足的现象最为突出。

我国基层环境治理主要是以政府直控型[1]为主,居民参与环境治理的积极性不高,呈现弱参与[2]的状态,“干部干、群众看”“上头热,下头冷”的现象普遍存在。居民的弱参与对环境治理效果产生了较大影响。由于居民参与的不足,多地基层环境治理遭遇“最后一公里”的困境[3],环保设施运行不畅,政府不得不加大人力和资金投入,这反而导致了环境治理的“内卷化”。在居民参与不足的情况下,单纯依赖政府推进环境治理的弊端日益显现,政府主导型环境治理的成效呈现出波动性和局部反弹性,常态化的环境治理格局还未完全形成。

2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提出,要构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系。公众参与环境治理有利于克服政府和市场治理中存在的“失灵”顽疾。就地区环境问题而言,居民既是环境问题的受害者,也是环境问题的加害者,环境治理项目的持续运行及其效果的发挥最终还是要依靠基层民众。[4]基层民众的参与度越低,环境治理的成本就越高,治理难度也越大。公众参与环境治理是减少单纯依赖政府的资金投入、走出环境“高成本治理陷阱”[5]、巩固和稳定环境治理效果的最佳途径。本文主要围绕基层环境治理中公众参与的困境展开研究,分析公众参与不足的深层原因,以期为建设环境治理共治体系建言献策。

二、对基层环境治理中居民参与研究的反思

一般而言,公众参与是指非政府的行动者(non-state actors)参与政府环境治理政策的制定和实施环节的行为。[6]由于公众参与的类型多样,并非所有的参与行为都构成本文的研究对象。一些参与类型,如表演性参与[7]、政府授权型公众参与(government-mandated citizen participation)[8]、引导性参与和福利性参与等类型往往具有被动性、投机性、功利性等特点,并非基于环境事项本身实施的参与,因而不属于本文关注的内容。自发性参与、计划性参与、草根参与(grass-roots participation)等具有自主性和自愿性,以环境事项本身为出发点展开的参与行为是本文所指的参与类型。目前,学界针对环境治理中公众参与不足的问题形成了四个具有竞争性的解释理论。

第一,环境意识论。环境意识包含环境认知、环境价值观、环境保护态度和环境保护意向等内容。[9]环境意识是环境行为的思想基础。环境意识论认为,公众的环境意识薄弱是公众环境参与行为不足的重要原因。虽然环境意识论对公众参与行为不足具有一定的解释力,但在政府和媒体大力宣传环境保护、社会组织积极开展环境教育、公众环保意识已明显提升的当下,环境意识论难以解释环境参与不足的深层原因。社会学家吉登斯发现“环境认知—环境行为”二者存在不相一致的“吉登斯悖论”。[10]环境保护“高认知度—低践行度”现象在我国大量存在,尤其是在践行绿色消费、减少污染产生、分类投放垃圾等方面较为明显。[11]可见,单纯从环境意识出发研究环境参与行为有缺陷。

第二,社会资本论。社会资本可以分为微观(个体)和宏观(社会)两个维度。按照彭南特的定义,宏观层面的社会资本主要是指社会网络、互惠性规范、信任等内容。[12]社会资本是社会运行的“润滑剂”。现代社会的高流动性、异质性、个体化等特性造成了社会资本总量的流失。中国很多社区是自上而下构建起来的具有较强行政色彩的居住单元[13],并不是滕尼斯所指的亲密无间的“共同体”,社区的社会资本存量较弱。有研究指出,在社会资本存量较低的地区,公众对公共生活的参与度普遍较低。[14]社会资本视角主要从组织网络、资源交换等宏观层面解释居民环境参与不足的问题,但很难解释为何在高社会资本地区居民参与环境治理的积极性不高以及居民对不同环境治理项目的参与存在差异的问题。

第三,权力分配论。权力话语是公众参与的重要研究视角。从权力视角看,公众参与本质上是一个权力再分配(redistribution of power)的过程。阿恩斯坦(Arnstein)的“梯度参与理论”[15]将参与从低到高分为非参与、形式主义参与和公民权利等不同层次,在他看来,前两者并不是真正的公众参与。有大量的研究从权力视角分析环境治理中的公众参与问题。在社区自然资源管理、地方环境治理项目中,权力分配对居民参与的影响非常明显。一般认为,公众参与和赋权互为因果,公众参与的强弱可以通过赋权(empower)或去权(disempower)的方式改变权力结构[8],同时,是否拥有权力以及拥有权力的多少也会对公众在环境治理中的参与行为产生重要影响。

第四,市场经济论。市场经济是现代性的重要构成,市场经济对公众参与行为的影响日益显著。大量研究发现,在成熟的市场经济社会中,公众参与并没有随着市场经济的发展而明显增加。波兰尼指出,市场经济系统地阻止了道德行为,造成了“伦理碎化”。[16](P.2)市场经济对公众参与行为具有抑制作用,市场化会激发社会原子化和机会主义倾向,其根源在于,市场无法创造社会价值的生产空间,不能培育合作精神和公共责任感。市场经济产生的是“理性的自利者”[17],他们的行为遵循“成本—收益”的市场逻辑。参与环境治理需要时间、精力、金钱等成本,在收益不高的情况下会导致行为者缺乏参与动力。市场经济论对市场化环境治理政策下的公众参与困境具有一定的解释力。

总之,以上对环境治理中居民参与行为的研究都有解释力,但又都有局限性。首先,以上解释都偏重于某一理论视角下的研究,多以碎片化的方式呈现,缺少一种综合性的视角,具有“片面的深刻”的特点,解释力有限。其次,现有研究大多从宏观层面解释环境治理中公众参与不足的原因,对微观层面具体情境中居民环境参与行为的差异和变化的解释存在较大不足。最后,现有理论对“环境”这一客观实在本身关注不足,没有将特定生活空间中的人与环境的关系纳入研究视角。人与人、人与社会、人与自然的关系是三个重要的关系维度,以往环境治理参与研究侧重于人与人、人与社会的关系维度,对特定空间中人与地方环境(local environment)之间的关系关注不足。本文提出环境关联度的概念,作为分析人与环境关系的一个工具,可以从整体上理解公众环境参与行为。

三、环境关联度:理解居民与环境关系的一个视角

一般而言,提到“人与环境/自然的关系”只是从整体上将其理解为人类社会与自然环境或生态系统之间的关系,在此宏观议题下,微观层面个体与其生活的地方环境之间的关系未受到充分的重视。在实践场域,居民与地方环境之间的联系是多样的、复杂的。居民与环境的联系对他们的环境参与行为会产生重要影响。对于人与地方环境的关系,人类学家英戈尔德(Tim Ingold)提出的“栖居视角”(the dwelling perspective)具有重要的参考价值。他认为,个体对环境的感知和实践塑造了其生活世界的整体性,而正是在与自然环境的持续互动中,人发展出了特定的文化。[18]文化理论家威廉斯(Raymond Williams)在《自然观念》(IdeasofNature)一文中指出,人们思考环境的方式与他们同自然世界的互动关系密切。除了物质形态的环境以外,态度、思想意识、感性认识等同样重要,它们是人们对环境理解的重要基础。[19]以上文献都指出了人与地方环境的互动对人的观念和认知的影响。在本地人的视野中,环境并不是完全独立于人的客观存在,而是人从自身生活实践出发感知到的环境。要分析居民参与环境治理的动力机制,首先需要分析居民与他们所生活的地方环境之间的关联程度。在本文中,环境关联度是指一个地区的居民与其生活的地方自然环境(河流、森林、草原等)的关系强度。环境关联度的高低受人与环境之间客观联系程度的影响,如接触频次、生产生活依赖度等,同时,也具有一定的建构性,受到政治、经济、文化和社会等多种因素的影响。现实生活中,人与环境的联系不是单向度的而是多面向的,环境关联度是立体的、多维度的,需要进行详细划分。笔者认为,可以将利益、责任、情感运用于对人与环境之间关系的分析中。在多数情况下,公众主动参与环境治理是以环境与人之间特定的关系为基础的,本文按照利益、责任、情感三个方面将环境关联度分为三个组成部分。

一是利益关联。当人们问“保护这片环境,对‘我’的好处是什么”或者“这片环境被破坏,‘我’会损失什么”时,他和环境之间的关联就是利益关联。利益关联主要从因环境而引起的利益得失的角度考虑人与环境的关联程度,经济因素是重要的研究切入点。二是责任关联。当人们问“保护这片环境,‘我’有义不容辞的责任吗”时表明责任对人的环境行为具有影响力。责任关联主要从个体承担责任的角度分析人与环境的关系,这种责任与权力结合在一起,政治、社会因素是重要的研究切入点。三是情感关联。当人们问“‘我’对周边的一草一木、一山一水的感情如何”时,情感联系就发挥作用了。情感关联主要从情感角度分析人与环境的关系,文化因素是重要的研究切入点。

总之,利益关联、责任关联、情感关联是韦伯所谓的理想类型的划分,构成了人与环境关联的三重纽带,共同型构了人与环境的关联。在现实生活中,人与环境的关联往往表现为三种关联的混合。

(一)利益关联与环境参与

在日常生活中,地方环境从来不是“田园牧歌”式的桃花源,而是发挥着多样化地满足人们生产生活实际需求的功能。卡顿和邓拉普将环境归纳为生存资源、居住场所和储存所三个相互竞争的功能。[20]历史上,地方社会超越生活需求而进行的单纯以保护环境为目标的行动是很少的,其实施的环境保护都有很强的“实用性”。以河流为例,在农村地区,以河、湖、渠、塘等为主的水系满足了人们的多样化需求。居民高度依赖天然水域,水域利用频率非常之高,按照利用方式可分为生活型利用(包括饮用、洗涤、灌溉、游泳、牲畜饮水、捕捞等)和管理型利用(包括水生植物种植、鱼类养殖、灌溉、开挖河泥等)。森林在村民的生产生活中发挥着采集、狩猎、薪柴、木材、水源等多样化功能。日本环境社会学家鸟越皓之提出“生活环境主义”理论,将环境置于居民的日常生活中,认为人在利用环境中能够意识到保护环境的重要性,脱离居民生活的环境保护很难得到居民的支持。环境治理必须考虑到居民的生产生活需求,仅仅从“现代科学范式”和“生态主义范式”考虑环境治理往往效果欠佳。[21]

利益关联是考量居民环境治理参与行为的重要维度。利益可以分为负向利益和正向利益,即环境给居民带来的效益是正还是负。利益关联反映的是人的工具理性。在环境危害到居民的利益(具有负效益)或者能给居民带来较高的效益(具有正效益)的时候,人们的关注度较高,在利益的诱导下人们会积极参与环境治理和保护。美国环境运动中的“不要在我家后院”(not in my back yard)现象和日本环境公害事件中的“受益圈—受害圈”(benefit zone-costzone)理论都说明了利益在居民环境参与中具有重要作用,地方群体的利益差异会导致群体内部行动的分化。在印度发起的“抱树运动”(chipko movement)中,女性成为运动的参与主体,这是因为森林砍伐对她们以采集为主的生计方式影响最大,从而使她们成为最主要的反对人群。[22]经调查,云南玉龙县历史上是森林盗伐的重灾区,近年来该县一些地区大力发展中药材种植,由于当地中药材的种植需要以大量的松叶和腐殖土作为肥源,因而村民自觉地保护松树,举报偷伐林木的人,积极支持配合政府的天然林保护政策。

(二)责任关联与环境参与

作为一种公共物品,环境具有公共物品的公益性、非排他性等属性。一般而言,环境的这种公共物品属性能够激发居民的责任感和公共精神。然而,在现实生活中,与多数人生活密切相关的公共物品受到漠视是常见的现象。普遍存在的“三个和尚没水喝”“搭便车”等集体行动的困境[23](PP.10~15)都说明利益相关并不必然会导致公众的自发参与。居民是否参与环境治理与其对该事项的责任认定关系密切。责任认定是多种外部因素共同作用的结果。在具体的地方环境中,责任关联与两个因素关系密切。

其一,权力分配与责任认定。地方社区居民参与环境和资源管理的程度与权力的大小关系密切。一般而言,基于权责对等原则,环境和资源管理的权力大小与责任履行正相关。从全球范围看,历史上地方环境和自然资源大多由社区自主管理,社区通过制定相应的规章制度或依靠传统延续下来的信仰禁忌等地方规范进行管理和保护,地方社区居民参与治理的积极性较高。近代以来,随着科层化管理制度的建立,环境和资源的管理权开始上移,地方社区被“去权”[24],政府或者由政府授权的第三方机构成为主要管理者,地方居民参与治理的积极性呈下降趋势。

其二,公私划分与责任认定。在环境和自然资源管理上,公私划分与责任认定具有明显的关联性,对于“私”的物品其所有者进行管理的积极性较高,而对于“公”的物品则不容易受到多数人的关心,易造成“公地悲剧”。[25]居民对环境事项的参与程度与其对环境本身的“公”“私”界定关系密切。在森林管理领域,由于我国农村地区的集体林长期以来的“公”的属性,村民参与管理和维护的积极性难以被调动起来。在实行集体林权制度改革后,通过“分林到户”将经营权和管理权下放,村民参与森林管理的积极性明显提高。可见,公私划分是对环境管理责任和权限的划分。以社区为单位,当居民认为环境治理是“公”(国家、政府)的事情时,他们的参与度往往不高;而当居民将其看作“私”(社区内部或个人)的事务时,就会产生责任感。

(三)情感关联与环境参与

除了实际的利用关系之外,个人与自然环境也会产生情感关联。一般而言,对“生于斯,长于斯,死于斯”的家园,个人的情感是较为深厚的。人与环境之间的情感联系在以往的社会科学研究中常常被忽视。人文地理学家段义孚采用“恋地情节”(topophilia)来表达人、场所和环境的情感连接,具体包括对空间(space)和地方(place)的情感。[26](P.135)人与环境的情感关联表现为个体层面的体验(如家园意识,即对家乡一草一木、一山一水的热爱),还包括“人水相亲”“人林相亲”等人对自然的热爱。此外,人们对环境的某种形式的信仰、敬畏等也是情感关联的组成部分。

人与环境的情感关联是亲环境行为产生的重要基础。在情感关联中,人不仅将环境看作物质的存在,而且赋予环境以文化层面的价值和意义。按照居民参与环境保护层次的不同,人与环境的情感关联可以分为利己(egoistic)、利他(altruistic)、利生物圈(biospheric)由低到高三个层次。[27]在利他行为和利生物圈行为中,个体不计较得失,在某种意义上表现出一种感性行动或韦伯意义上的价值理性行动。在一些地域性的环保案例中,当地居民基于对家乡的深厚情感,不计较个人的经济得失而参与环保抗争的情况时有发生。[28]

四、环境关联度视角下环境弱参与的类型

现实生活中,人与环境的关联表现出较大的群体和时空(传统与当代、城市与乡村)上的差异,历史上地方社区居民与其生活环境之间的关联度较强,现代社会流动人口与地方环境之间的联系则较低。从环境关联度的视角看,居民环境弱参与和人—环境的低环境关联度关系密切。低环境关联度导致的弱参与可以表现为三种类型。

(一)低利益关联—弱环境参与

低利益关联即从居民生活的利益角度出发,环境治理项目不具有可感知的实际利益,难以激发居民的参与动机。在现实生活中,人与环境的低利益关联产生的原因主要包括三个方面。

其一,环境景观化。总体上,随着生产生活方式的现代化,人对周边环境的利用程度逐渐减弱,环境日益景观化,表现出一定程度的“人与自然的疏离”[29]状态。如,对自来水的使用客观上降低了人对周边河流的依赖和利用频次,河流的多功能性日益萎缩。当前,很多环境治理项目以绿化、靓化、美化等为追求目标,注重对环境审美价值的提升,但由于其与普通居民的日常生产生活相关度较低,人们往往表现出“无所谓”的态度。地方环境与居民生产生活的实际联系减少,人与自然的利益联系减弱,人们对环境的关心也逐渐减弱。

其二,参与成本大于收益。“低成本理论”指出,环境参与具有较强的理性计算的特点,居民积极参与的环境事项往往都具有低成本的特征。[30]居民参与环境治理需要投入时间、精力甚至一些经济上的成本,如果成本与他们的“收益”不成正比,很多居民会觉得“不划算”。此利益是所得与所付出之差异,遵循利益最大化原则。如,在参与社区垃圾分类的过程中,相对于老人和小孩,上班族的参与积极性不高,因为他们要去工作赚钱养家,而参与垃圾分类需要占用他们较多的时间和精力。

其三,环境治理目标与居民需求错位。政府主导的环境治理项目与居民自身对环境改善的需求存在错位现象。如,一些地方采取“刷白墙”、清理门前菜地、禁用秸秆燃料、禁养家禽家畜等环境治理措施,这只是简单地以美观或者生态为导向推进环境治理,而对居民的实际生活需求考虑不足。[31]现有的环境治理项目大多是自上而下推动的,标准是上级制定的,部分治理手段与居民的生产生活需求不相匹配,甚至会损害居民的利益,导致“政府干、群众烦”的后果。同时,一些环境治理只为应对上级部门的检查、完成考核指标。环境治理与居民自身的需求不对称严重挫伤了居民参与的积极性。

(二)低责任关联—弱环境参与

从现实情况看,政府主导的环境治理措施和环境治理的市场化路径对居民主动参与环境治理产生了一定的抑制作用。

第一,权力责任划分剥离了居民的环境责任。近年来,城乡公共物品供给所需资金逐渐由国家财政承担,公共物品供给过程逐渐制度化,但具体操作的灵活度较低,更多的是被动地执行国家政策。[32]作为公共物品供给的重要内容,地方环境治理也表现出以上特征。当前基层的环境治理大多由政府主导,“包办”式特点明显。现有的制度设计有很多对居民“去责任化”的制度安排,造成了一种公众参与的负向激励。当地居民成为“局外人”[4],居民会认为环境治理“只是政府的事情”,形成责任剥离感。在环境治理措施的制定上,一些地方的“剥离型环境政策”[33]把居民作为监管对象,治理过程也成为居民责任感被消解的过程。例如,当森林资源管理权上移后,国有林、自然保护区、野生动物都由相关的管理机构进行管理。当地居民没有管理的决策权,也很难参与到实际管理中。在很多环境治理项目中,基层干部承担了大部分的责任[34],有时会“吃力不讨好”,当地群众不仅参与度低,甚至还会以“看热闹”的心态旁观。

第二,金钱法则在一定程度上消解了居民的公共精神。近年来,环境领域的市场化运作方式得到了普遍采用,政府购买的环境公共服务项目逐渐增加。在“金钱法则”下,对于环境的管理和维护是通过招标的方式确定环卫公司的。一些环境治理设施也采取了项目制的经营方式。虽然市场化治理方式在短期内取得了明显效果,但对居民公共精神的培养不利,因为市场关系对非市场规范产生了排挤效应。桑德尔(Michael J.Sandel)发现,很多国家把血液变为商品,但这样会侵蚀人们对献血的义务感,消减人们的利他精神。他进一步追问:“在我们这个世界,任何事物都可以出售,这个世界难道没有问题?如果是这样,我们又该如何防止市场价值观侵蚀本不该由它们主导的领域?市场的道德界限又何在?”[35](P.136)可见,单纯采取市场化治理的方式应对环境问题加剧了对社区公共性的消解[36],不利于相关主体责任意识的培养和社区自主能力建设。一些研究指出,完全采取“以钱养事”的方式推进基层环境治理造成了诸多非预期后果。“村里自从有了保洁员以后,村民就不在意公共卫生了;保洁员看到这种情况,也就不负责任。村干部也形成了依赖思想,还是想增加投入来解决问题。”[37]笔者在进行垃圾分类调查中发现,在有保洁人员二次分类的社区,居民首次投放的效果往往比没有采取二次分类的社区差,究其原因,居民认为有专职的保洁人员进行二次分类,分类好坏就不需要自己关心了。

(三)低情感关联—弱环境参与

人与地方环境的情感联系除了受特定文化的影响外,还受人与周边环境的接触频次、接触时间、接触方式等因素的影响。总体看来,进入现代社会以来,自然的“袪魅”化进程加快,在人类中心主义“支配自然”理念的影响下,科技化、理性化、商品化等文化观念共同造成了自然的客体化、物质化,人与自然的情感联系逐渐减弱。同样,在高流动的现代社会,城市化快速推进,人的流动性明显增加,寄居感及其与周边环境的疏离感逐渐明显,以至于对地方环境的破坏难以唤起个人的“痛感”。流动与寄居削弱了人与自然的情感联系,人们不再把居住地当作自己的家园。在利益关联不强、责任关联不明确的环境事项中,人与环境的情感连接是重要的关联路径,较弱的情感联系很难对人的环境参与行为产生影响。从相关案例中可以发现,流动因素与人的环境行为表现具有相关性,如在一些生活垃圾分类试点案例中,流动人口与本地人口的垃圾分类率有很大的差距,他们的“寄居性”和对本地环境的弱情感关联是重要影响因素。[38]

五、环境关联度的强化与居民参与的构建路径

强化环境关联度的核心是建立人与环境的关联。在现代社会流动性和异质性的不断强化造成了环境关联度总体降低的背景下,加强环境关联度是增进居民参与环境保护的重要手段。世界水委员会提交的水治理报告提出了“让水关乎每一个人”(making water everybody's business)的治理理念。[39]“关乎每一个人”就是要建立和强化人与自然的联系,重视建立人与环境关联的重要性。从参与水平上看,公众参与需要从弱参与提升到强参与水平。因此,制造联系、建立联系、增强联系是最主要的应对措施。

(一)搭建利益关联机制

有学者将利益分为产权性利益、配置性利益、奉献性利益和公共性利益四种类型,与环境相关的利益是公共性利益的重要组成部分,从重要层级上看是一种仅次于核心利益的重要利益。[40]利益关联是居民参与的重要动力基础。对于参与人群而言,公众参与的理想状态是实现全民参与,但在现实生活中,利益相关者参与(stakeholder participation)是最为实际的。初级利益相关者是环境治理项目的核心推动者,次级利益相关者是影响环境治理项目或者被环境治理项目影响的个人、组织或机构,居民作为次级利益相关者参与环境治理有利于提升决策的质量和持久性。[41]

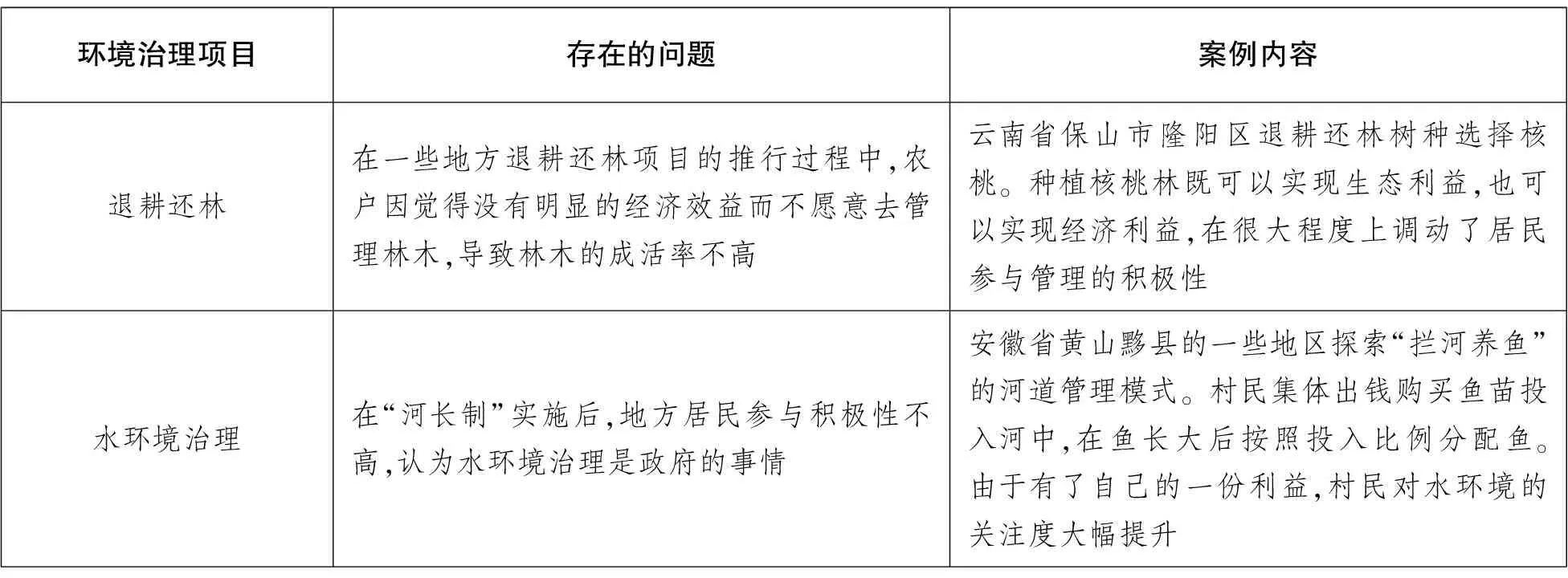

环境是居民的一种生存资源,与居民的生计方式密切相关,特别是在经济欠发达地区,环境治理需要考虑到当地人的生计(livelihoods)。[42]在一些地方,环境治理只为追求环境指标,而忽视了对居民生产生活的关注,甚至与居民生产生活产生冲突。当前,环境治理中公众参与最为重要的路径是让利益相关者参与,在个人的环境意识和理念尚未达到强调环境保护的自觉性、主动参与和义务责任的“环境公民”[43]要求的时候,应当从利益角度分析特定事件的利益相关者,同时,通过对多种手段的运用,让居民转化为直接的利益相关者。一些地方通过搭建利益关联,取得了很好的环境治理效果。充分考虑到不同利益相关者的利益,不同的人对利益的认知是不一样的,并且利益会随着时间的变化而变化,需要按照“发现利益—激活利益”的步骤积极探索建立利益关联机制。两个居民参与环境治理的案例表明,搭建人与环境利益关联机制的重要途径就是居民可以通过保护环境获得可视化、可预期的利益,这对于激发居民的参与热情具有重要意义,相关案例详见表1。

表1 搭建人与环境利益关联机制的相关案例

(二)唤醒公共精神与社区责任

地方社会系统具有复杂性、多样性、动态性的特征,有效治理需要实现治理需求和治理能力之间的平衡。政府和社会之间的互动是提升治理能力的关键,其中,提升弹性治理能力是应对动态需求的重要手段。[44](PP.230~234)通过激发公共精神促进公众参与有利于提升环境领域的治理能力。

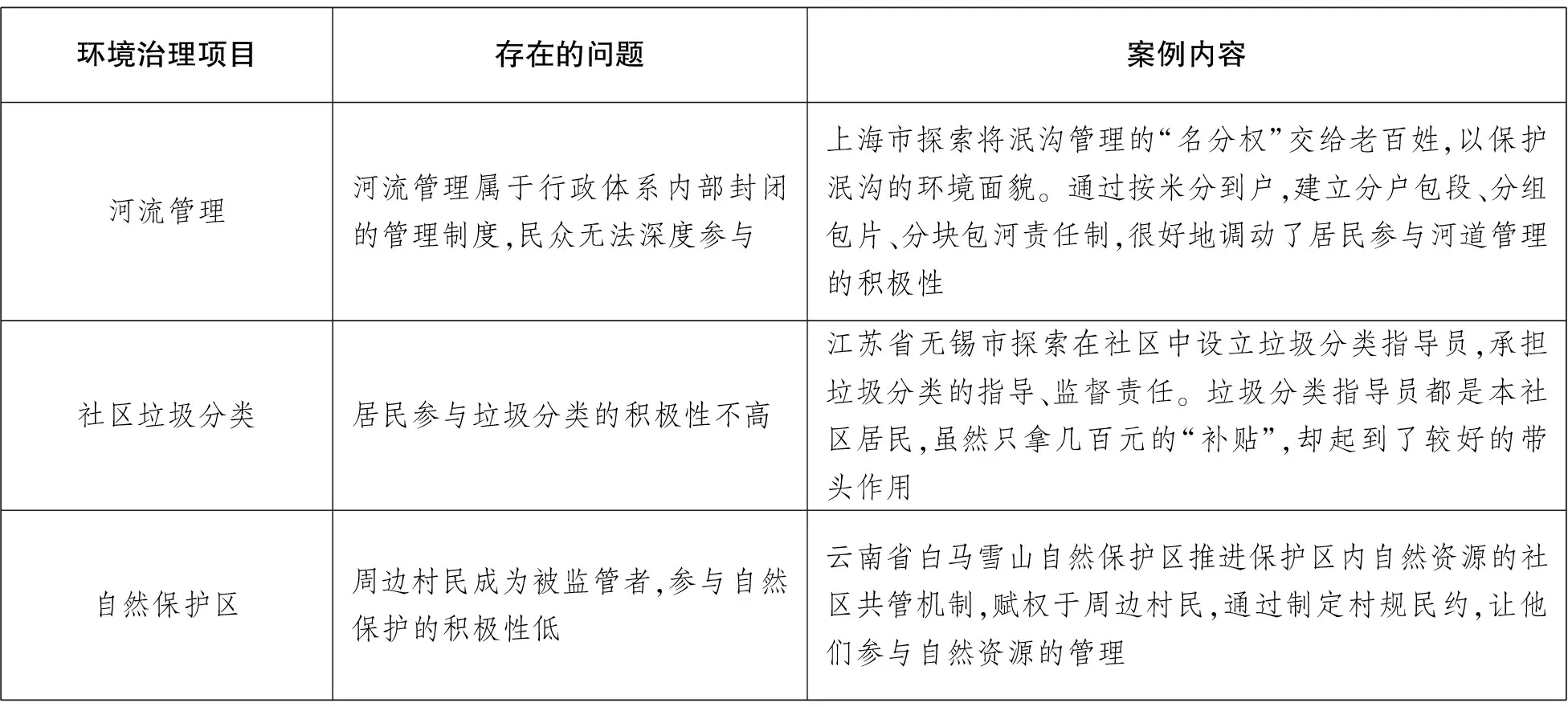

笔者调查发现,社区居民并不缺乏公共精神,地方声誉、村庄舆论等都能促使他们参与社区公益事务,但问题在于,在很多居民的认知中,环境治理并不是社区“自己的事”。在政府主导推进环境治理的情况下,居民天然地认为这些事务是政府应尽的职责。因此,需要重新唤醒居民的公共精神,相关案例详见表2。地方环境治理事务按照周期可以分为初始投入和日常维护两个阶段,特别是在日常维护阶段更需要充分发挥村民的作用。环境治理中的公众参与可以从个人—组织—社区三个层面进行。

表2 唤醒居民公共精神的相关案例

首先,赋权于居民。赋权是一种对权力的分配,公众参与和赋权与否具有紧密的联系,因而需要扭转当前政府主导的单一主体环境治理模式。政府实施环境治理应当注重策略,因为大包大揽会损害集体的公共精神。在社区居民的能力范围内,可以通过赋权提升居民参与的积极性。如,在上海水环境治理中,地方政府将泯沟管理的“名分权”交给当地社区居民就是比较好的创新举措。

其次,注重培育社区社会组织。将有热情、有能力、有意愿的居民组织起来成立相关社区组织,以社区组织为纽带推动居民参与是一条重要路径。研究发现,志愿性社区组织(voluntary community organization)具有地理接近、自愿驱动、本地启动、问题解决导向等特征,对解决社区事务具有重要作用。[45]环境保护NPO(非营利组织)和NGO(非政府组织)具有数量多、规模小、结构简单、自主性强、运行效率高等特点,在基层环境治理中发挥着重要作用。[46]

最后,培养社区自主能力。应当减少政府“包办”思维,注重激发社区内生性治理能力,更好地发挥村民自组织的作用。在德治、法治、自治“三治融合”的背景下,农村环境治理需要发挥出基层在环境治理中的自治能力,从而推进环境治理中的社区决策(community decision making)。特别是要搭建居民参与的载体,完善公众参与的制度与机制,如一些村民小组成立的村民理事会,在村民参与社区环境治理中发挥了积极作用[47]。

(三)增强人与自然的情感联系

环境治理的终极目标是恢复人与自然的亲密关系,厚植“恋地情结”与家园意识。居住空间是生产—生活—生态多重功能融为一体的空间单元。在环境治理领域,需要反思以技术和自然科学为主导的治理模式,注重自然的多样化功能,注重自然对人的生活与需求的满足。让居民“看得见山,望得见水”,推进“亲水空间”“亲自然设计”“亲自然教育”的理念是重要手段。以水环境治理为例,日本水环境治理经历了“治水—利水—保水—亲水”的阶段,亲水是人与自然关系的最高境界。[48]人与周边环境的情感联系是今后研究需要关注的重点内容。只有热爱自然,才会主动保护自然,人与自然相亲是环境治理取得持续性成效的前提。

美国学者洛夫将现代社会中人与自然疏离导致的后果称为“自然缺失症”(nature-deficit disorder)。自然缺失症“患者”除了具有感觉迟钝、注意力不集中、心理疾病高发等“病症”外,还表现出对自然和环境的漠不关心以及对环境保护事务参与的热情下降。[49](PP.79~91)洛夫提出的与传统自然资源和环境保护运动所不同的、以创造身边的自然为主要目标的“新自然运动”[50](P.306)对当前中国环境治理中的公众参与具有重要意义。人与自然的情感联系提示我们,应当注重在日常生活中推进环境教育,特别是以一种“润物细无声”的方式,让居民在生活中感受环境的重要性和自然之美。一些地方探索的亲自然景观/空间、多功能体验式农业、户外环境教育等都取得了较好的效果。与大自然接触,增加居民与周边环境之间的联系,培养居民的居所意识和对空间的感情,这些都有利于提升人们对环境治理事务的参与热情。例如,在一些关于自然系统的设计上可以积极推进环境友好型模式,增强人与环境的联系,重新构建人与特定空间的关系。

结语

环境关联度是一个整合性分析框架,不是从某一理论视角研究公众的环境参与,而是根据日常生活实践中人与环境的多维联系发展出的解释公众环境参与行为的一个分析视角,有利于克服既有研究的“碎片化”状态。环境治理需要采取整体式治理思路,通过利益、责任、情感等多维度举措促进公众参与,有针对性地加强不同人群与环境的联系。在今后的研究中,还需要进一步分析环境治理公众参与中利益、责任和情感三者之间的关系及其影响机制。

应当进一步思考的是,政府在当前中国基层环境治理中所扮演的角色。由于环境问题自身具有复杂性和公共性,因而需要政府在治理中发挥主导作用,但政府的主导作用应当如何发挥呢?吉登斯的“保障型国家”(ensuring state)可作为重要的参考。吉登斯认为,保障型国家在环境治理中发挥“催化剂”和“协调员”的作用,能够做出长远的规划,发挥动员作用,保障计划的实施。[51](P.9)这并不是要求政府自上而下地在所有环境事项中替代社会团体和公民发挥作用,那样会剥离他们本应承担的环境责任,降低社会活力。因此,政府在环境治理中进行决策和实施治理要为公众参与留出空间。