王伯沆《红楼梦》评点的得失

2022-03-20吴喆

吴 喆

(南京市第二十九中学,江苏 南京 210036)

《红楼梦》自问世之日起就引起了广大文人的关注,最早的读者也是最早的评点者——脂砚斋,他与作者生活在同一时代,熟悉作者的生活,并在小说的创作过程中起到了一定的影响,如十三回批语令作者删去“秦可卿淫丧天香楼”一节。脂评还透露了一些小说中人物、环境、语言的现实素材来源以及八十回后的内容,并对部分情节加以评论,有助于后人对文本的研究。在脂砚斋之后又有很多评点家,其中较为著名的是三家评本,即护花主人王希廉、太平闲人张新之、大某山民姚燮。“他们不是象脂评那样,针对小说中或人或事发上几句议论或感叹,一般只是三言两语、数行即尽,而是详细评点、尽量发挥。”[1]其中王希廉的评论最有价值。他的批语分为“批序”“总评”“摘误”“回末评”等,对于他评《红楼梦》的动机、作品的内容和意义做了说明和分析。民国初年(1921 年),胡适发表《红楼梦考证》;1922年,俞平伯出版《红楼梦辩》。“顾颉刚指出胡适、俞平伯关于《红楼梦》的评著的出现,标志着与旧红学相对立的新红学的产生与建立。”[2]

王瀣,字伯沆,自1914 年开始批《红楼梦》,历时二十载,用五色笔批点六次,共一万余条。王伯沆自幼受传统文化熏陶,是个士大夫气十足的文人。他学兼两家,是新旧红学过渡阶段的重要人物:从封建士大夫的角度看,他属于旧红学的体系;身处民国初年,受到了新思潮的影响,故他与旧红学家们也不尽相同,如他极力反对当时的“索隐派”,强调“此书只可做小说看,不可依近人做史料看也”,认为既“真事隐去”只留“假语村言”,就“万无用一人隐射到底之理”[3],进而又提出只应“就文论文”,不能一意附会,事事索隐,既否定“实录”“自传”,又不归于“索隐”一派,肯定了小说的虚构成分,反映了小说概括、创造的特点,有其进步意义。其《红楼梦》评注也成为研究《红楼梦》的重要资料,称为王氏批语。王氏批语以王希廉评本为底本,以夹批为主,回末批为辅。相较先人批评,其特点有四。

一、知识性

“开谈不说《红楼梦》,读尽诗书是枉然。”这说明《红楼梦》不仅流传广泛,还显示了极强的知识性。“光绪初,京朝士大夫尤喜读之,自相矜为红学云”。《红楼梦》中的服饰、器物、语言、习俗对今日的读者已经陌生化了。王伯沆的批语将那些已经陌生化的服饰、器物、语言、习俗都一一做了精辟的表述,使原文生动起来。

(一)服饰

启功提出,“大观园中女子皆非小脚”[4],此论现今红学界已广为接受。在王氏批语中,则明确反对。第八回宝玉泼茶,贾母谴人来问时,“袭人忙道‘我才倒茶来,被雪滑倒了’”。宝玉屋里如何会有雪?就算是入门时稍微带些雪,此时也应化尽了,又怎会跌倒?王氏批道“房中那得有雪,此句小误”,再批时,批之曰“若云雪随鞋来,则为小脚弓底,始有容雪处也”[5]。从此看出袭人是小脚。再联系原文中婆子训小丫头语“那里就走大了脚”、赵姨娘用小碎布做鞋等,丫头、姨娘尚是小脚,则小姐们亦应是小脚。此说与启功说相左,但言之成理,故做一家之言存之。

传统观念中,白色多用于丧服,是忌讳的,但二十六回袭人却穿“白绫细折儿裙子”。是袭人有丧吗?不是。就算有丧在身,她也不能穿丧服的,正如贾母所说,跟了主子就不能再讲究这些,不让鸳鸯奔丧,又怎么可能会让袭人穿丧服?其实,这和满人习俗有关。王氏在此批道“白绫做裙子似不吉,然《圣祖庭训》有云:‘我朝喜庆筵宴,桌张必用白布以为盖袱。’又云:‘白素之物最为吉祥’。又,细折裙子不宜大脚”。由此可见,袭人穿白裙子只是满汉服饰在颜色上的寓意不同罢了,与丧事无关。另外,以袭人之“媚”,当不至胡乱着衣;“细折裙子不宜大脚”[6]也再次从侧面证明了袭人是小脚。

(二)语言

古汉语多单音节词,现代汉语多双音节词;古今异义也极易出现混淆,如亲戚、妻子、绝境等。在《红楼梦》中词句理解上也存在此类问题,王氏对此做了详细的分析。第三回贾政“因此优待雨村,更有不同,便极力帮助,题奏之日,谋了一个复职”。贾家此时正处在上升期,权势尚不及贵妃省亲之后,缘何此时能凭空为雨村求得一官,日后贾蓉却要花一千二百银子才能买个五品龙禁尉的虚衔?这就和“帮助”这个词的词义有关了。“帮助”在此看似为一词,实则不然。王氏批道:“‘帮’谓人力,‘助’谓钱力,即林如海信中所谓‘即有所费’也。”[7]无钱不得官,人力、钱力具备方能成事。如此,“帮助”之意明矣。

(三)习俗法律

《红楼梦》书中人物行事、思考带上了时代的特征,若不了解背景知识,则不可能真正地看懂《红楼梦》。第五回写到周瑞女婿犯了事,他女人来求周瑞家的,她答道:“这算什么大事?忙的这么着。你先家去等,我送下林姑娘的花就回去。这会儿,太太、二奶奶都不得闲儿呢。”在周瑞家的眼中看来,这类官司不值一提,只要太太、二奶奶一张口,凭着贾家的权势,一经禀告,官司立休。第十五回“王凤姐弄权铁槛寺”,为三千两银子,王熙凤“假托贾琏所嘱,修书一封”拆散了一对情侣,弄出了两条人命,此后更是“诸如此类,不可胜数”,丝毫不怕日后事发,贾家权势由此可见一斑,故而王熙凤敢说“就是告我家谋反也使得”,可为何此后王熙凤还要花三百两银子去都察院去打点呢?这就和当时的法律有关了。王氏批道:“按《大清律例》,指腹为婚本在禁止之例。又云:婚嫁父母主之。张华之父既有主婚之权,即有退婚之权。况又得尤氏银两,即有婚约,已与追彩礼之律文相符,张华万无一定要人之理,阅者不可不知”;“防其认真按问,讯出确供,反难收拾。故先下三百两本银:既堵其嘴,又借其威”。[8]张华本就无理,况又追回了彩礼钱,此时尤二姐已与他无关了。之所以不敢告,是怕贾家权势,也知自己不占理,只是迫于凤姐压力去告了贾琏,若无凤姐打点,他是绝不可能打赢官司的。只有了解了这一点,才能明白凤姐为何会舍得无端去打点——不是为了让都察院向着自己,而是希望都察院不顾贾家,不理明文律条,虚张声势,偏袒张华,最终迫使贾链退婚,这一来凤姐仗势欺人、恶毒的心理才显得更为突出。

二、人物褒贬

《红楼梦》中有钗黛两大女主角,历来的读者对她们的看法却大相径庭。王希廉为拥薛派,却也承认“若就荣府一府而论,宝玉、黛玉、宝钗三人为主,余皆是宾。若就宝玉、黛玉、宝钗三人而论,宝玉为主,钗黛是宾。若就钗黛二人而论,则黛玉却是主中主,宝钗却是主中宾”[9],有自己明确喜好,于人物主旨的关系上能跳出自设的小圈子,做出较为客观合理的评判。大某山民姚燮为拥林派,认为“薛姨妈寄人篱下,阴行其诈,笑脸沉机,书中第一”“宝钗奸险性生,不让乃母”“凤之辣,人所易见,钗之谲,人所不觉,一露一藏也”“指袭人为狐妖,李嬷嬷自是识人”,[10]因贬宝钗而连带薛姨妈、袭人一起贬之。太平闲人张新之则对二人均有微词:“写黛玉处处口舌伤人,是极不善处世,极不自爱之人,致蹈杀机而不觉。写宝钗处处以财帛笼络人,是极有城府,极圆熟之一人,究竟亦是枉了。这两种人都做不得。”[11]王伯沆为拥林派,评黛玉与前人略同;贬宝钗貌似“忠厚”,实则“奸诈”外,还颇有新意。

(一)于住所贬之

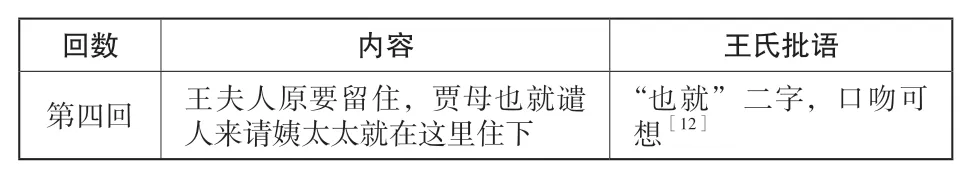

薛家在京自有房屋,却不愿离开贾家(见表1)。

表1

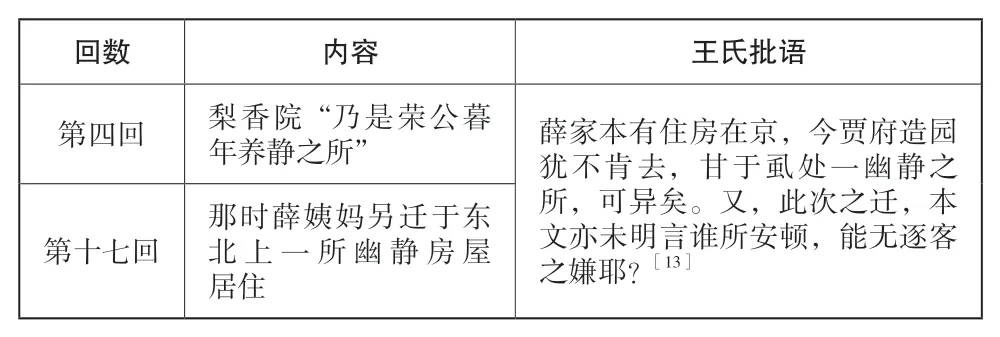

贾家似乎本不愿留薛王氏一行人住下,只是碍于太太的情面而留下了薛王氏一家(见表2)。

表2

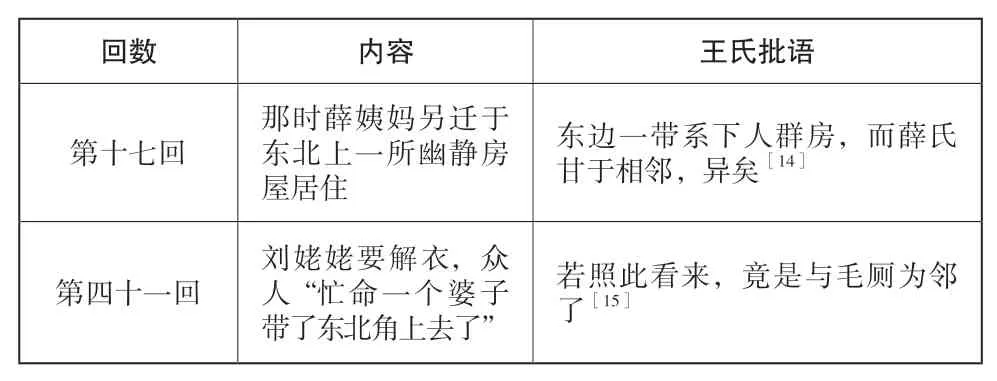

初到时要先收拾房子,可如今为何还不搬出?且迁于东北角,所处实为不堪,以薛家地位当不至于此(见表3)。

表3

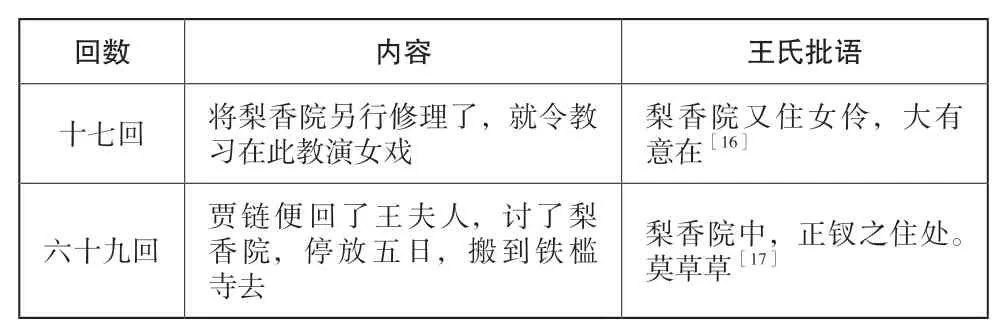

更有甚者,梨香院在薛家人住过以后,所住者每况愈下(见表4)。

表4

住女伶、停尸,贾家将薛家看作何物?在王氏眼中,贾家对薛家始终是排斥的,由当初的面子上还过得去至逐步疏离,直至将薛家视为与下人同流。如此,贬薛意图明矣。

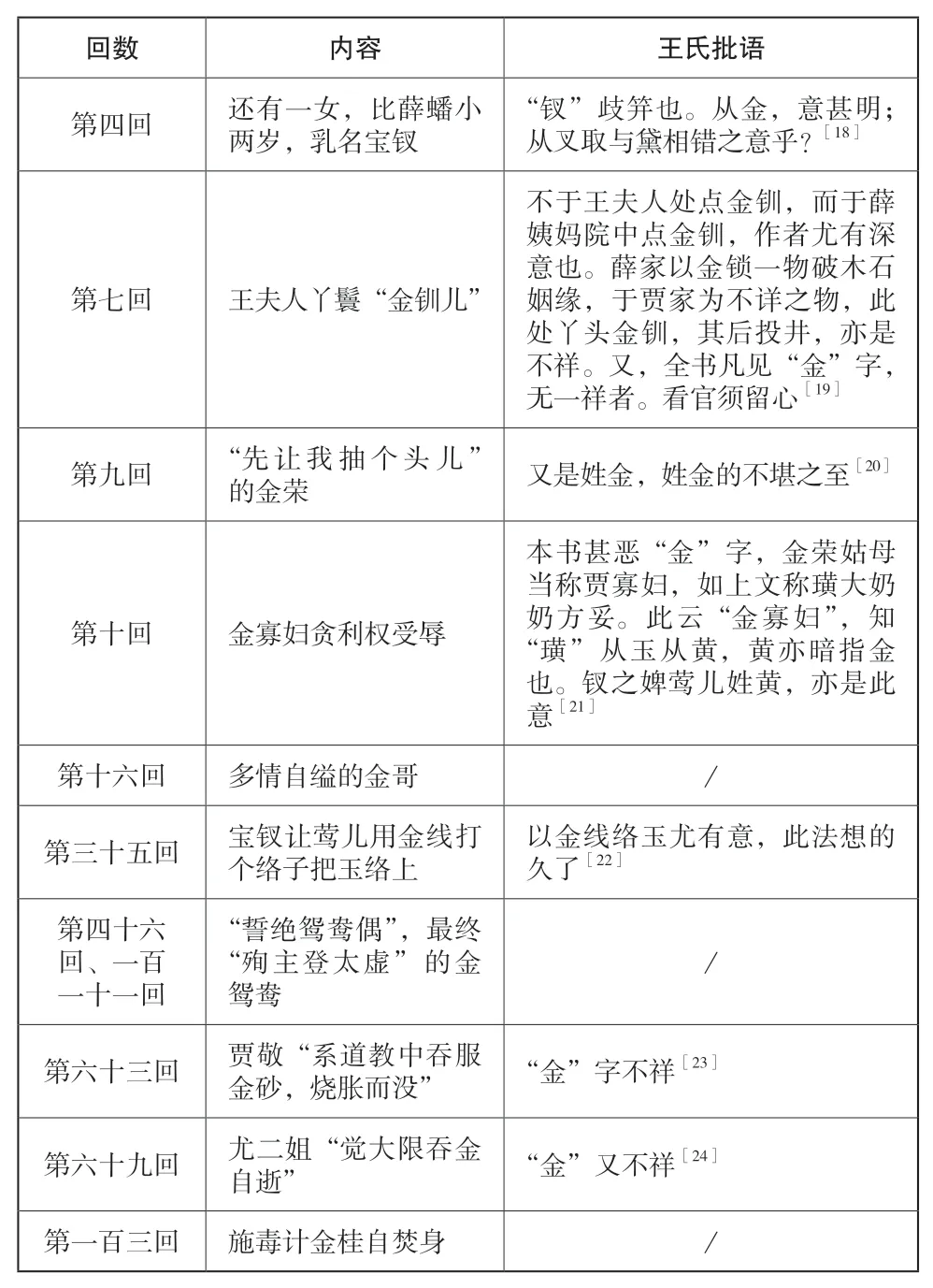

(二)贬“金”字

宝钗身着金锁,望能成“金玉缘”,“金”即“钗”也。在王伯沆看来,全书中凡提及“金”都是与宝钗有关,故凡涉及“金”表5 字的人、物都没有好下场(见表5)。

表5

在王氏眼中,宝钗欲以金玉之缘破木石前盟,全书之中凡涉及“金”字的人,不是品行低下就是下场不佳,最终多是殒身丧名。这正是宝钗命运的先兆,纵使金玉之缘得成,她也只能落得璜大奶奶般的下场。联系到整个作品的现象体系来看,这一分析大多言之成理,达到了王氏尊林贬钗的用意;但如果一味地孤立深求,则会失之穿凿附会。

三、语言艺术分析

语言可用来表现作品主题,塑造人物形象,曹雪芹用极其简练的方法,通过人物的语言、行动来刻画性格特征和心理状态,而非西方小说那样采用大段大段的景物描写或背景介绍。这种手法虽好,却易为读者忽略,或是使读者感觉到了好处,却说不出所以然。王氏的批语在这方面对读者有很大帮助,往往用简短的一句话,道出了我们想说而说不出的话。

(一)评炼字

第三十九回,刘姥姥二进荣国府,见平儿进来,“众人都忙站起来了”,刘姥姥“忙跳下地来”。王氏批道:“上文‘众人都忙站起来了’,此独云‘忙跳下地来’,‘跳’字尤入神。盖姥姥坐得太深,不免椅高腿短所致耳。村妇往往如此,思之如绘。”[25]第四十一回,刘姥姥在吃了“茄鲞”后不相信那是茄子,笑道:“别哄我了,要是茄子跑出这个味儿来,我们也不用种粮食,只种茄子了。”王氏批道:“‘哄’字妙,‘跑’字奇!”[26]原文看似平平无奇,但王氏却能设身处地地融入书中的情节,发现其中的微小区别,“站、跳、哄、跑”,既点出刘氏乡村老妪日常姿态、入贾府后忘形之意,又生动描摹出自以为上当且自信茄子并无此味之憨状。

(二)评文中深意

《红楼梦》的作者极少跳出文本评价人物言行,多用隐笔写出,让读者自己判断。这种做法,是中国传统史学的最高原则——“皮里阳秋”。《红楼梦》自称“真事隐去”,只留“假语村言”,无疑借用了史家的“微词”“曲笔”,因此,直到今天,《红楼梦》中的微言大义与作家本旨仍是我们争论的热门话题。这一写法既造就了《红楼梦》巨大的艺术魅力,也使得部分表述不够明显,影响了读者的理解。王氏批语对隐笔做了大量且翔实的阐述。

现今对贾政看法基本一致的——“假正经”。作为封建势力的维护者,极端顽固;满口封建礼法,自身却不学无术。初读《红楼梦》,易不喜贾政,却说不出理由。王氏批语于此则做了详尽的阐释(见表6)。

表6

在王氏的批语下,贾政露出了真面目:看似有些才学,实则庸碌。读书只是用来装装门面;在大观园题匾过程中自谓“平平”,实则不堪,仅题了一“泻”字还被宝玉问难一番,称此字“不妥”“亦似粗陋不雅”,却自我标榜“读书人”,以此附庸风雅;于宝玉所题,说不出优劣,全无文人气质,总说不好,乃至谩骂“无知的业障”“无知的蠢物”“终是不读书之过”“叉出去”“更不好”“更是胡说”“谁问你来?”“胡说,偏不用‘沁芳’二字”。[31]大才没有,做官不会,管家无能,题匾也做不来,可谓无能之至,却又容不得人,就连宝玉才情出众,稍在人前表露一番,压了自己的风头,损了他的威严都容忍不得,在无知之外,又添了妒才。原文加批语,一个顽固的封建腐儒形象便在我们面前丰满起来。

(三)语言表现性格

王氏批语紧扣《红楼梦》千人千面的语言,揭示出个中人物性格,指明了作品的深层含义。宝玉挨打后,众人来探望,问宝玉“想吃什么”,含义却不同。王氏在三十五回批道“上回宝钗云‘要玩的吃的,悄悄往我那里取’,是私情语;凤姐亦云‘想吃什么,叫人往我那里取’,是管家人应有之语;薛姨妈云‘想什么只管告诉我’,是亲戚要好、闹阔自尊语;太太云‘你想什么吃,回来好送来’,是溺爱语:各个不同。若贾母一叠连声叫‘做去!’另是一种不问青红皂白口吻。”[32]批语针对说话人不同的身份、地位,与宝玉的关系,将这一句几乎相同的话做了五种不同的分析,句句入理、语语合情,使我们置身其中,真切地感觉到了书中的人际关系。

四、对前人批语的继承

历来对名著的评点很多——金圣叹、李卓吾《水浒传》评本,毛氏父子《三国演义》评本,张竹坡《金瓶梅》评本等。王氏评本受到以上评本的影响,特别是金圣叹的批语对王氏的影响最大,在王氏的批语中,有很大一部分都可以看出有金圣叹批语的影子。《水浒传》第三十二回“王婆贪贿说风情”中,王婆道“但凡捱光最难;十分光时,使钱使到九厘九,也有难成就处”。随后,她向西门庆道出了她的“十分光”。王婆的“十分光”交代细致、周详,足见其心思缜密,惯于做“马泊六”,也使我们能够非常细致地了解西门庆在王婆的帮助下,怎样一步步地和潘金莲勾搭成奸。金圣叹的评语也运用了“十分光”的分析技巧(见表7)。[33]

表7

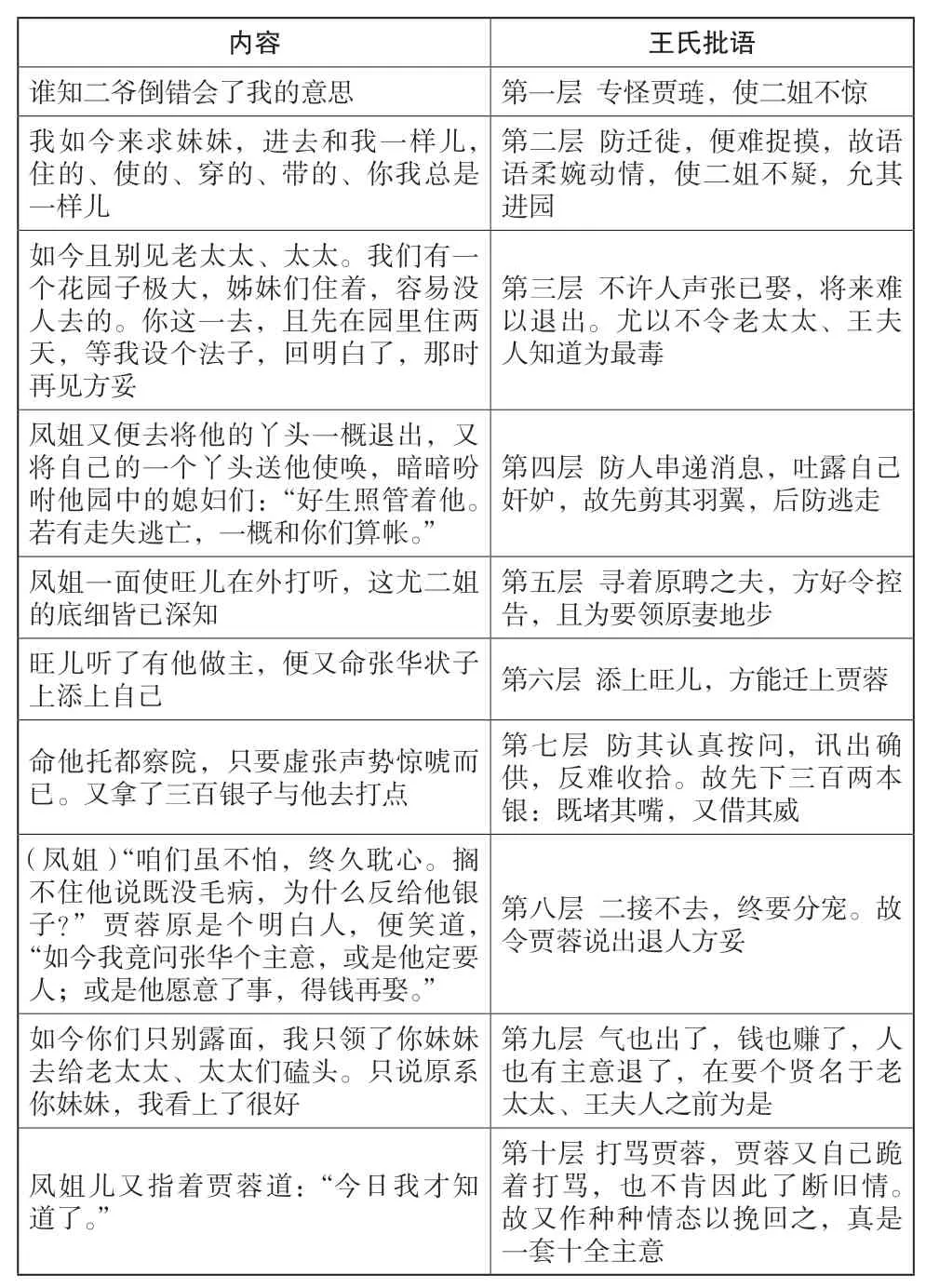

批语的作用主要在于表现自己在读书时的种种见解或是对文章加以分析,便于后来的读者阅读。此处层层分析,不光是分析了王婆受审、受刑的过程,也对文章的做法(一字句、二字句、三字句、四字句、五字句)进行了分析讲解,对后人阅读、写作都有所帮助。王氏的《红楼梦》批语受到了前人的影响,对一些看似并无多大联系或是比较烦琐的事件,如第六十八回凤姐骗尤二姐入大观园一段,就采用了“十分光”[34]的分析形式,共分十层(见表8)。

表8

十层分析,将尤二姐被骗入园这一繁琐、零碎的事件过程交代得一清二楚,便于我们阅读和了解事件的发展步骤;也把凤姐之奸、二姐之愚两相对比,对我们理解原文、深究人物的性格有极大的裨益。

以上是王氏《红楼梦》批语的独到之处,其成就是不言而喻的,但其批语中也存在一些较为明显的不足,特别是对全书的结构分析、部分人物的定位,王氏的批语则往往失之主观、武断,有极为明显的封建士大夫思想倾向。如王氏对后四十回完全肯定。他同情贾府,称“积善之家”,对贾府被查抄充满了怅惘,对程高续作中狗尾续貂的部分,即“家道复初”“兰桂齐芳”“绵延世泽”不胜鼓舞。续作有价值,但王氏并非从艺术或是结构上对续作完全肯定,而是由情感决定的。同情归同情,后四十回的批语在数量与质量上都无法与前八十回相提并论,使得他对后四十回的肯定显得苍白无力。

五、结语

作为新旧文化交替时代的一位大师,王伯沆的批语得到了学术界,如谈凤梁、赵国璋等人的推崇,更有王氏弟子、词学大师唐圭璋先生称王氏批语为“国宝”。2008 年,南雍社对王氏批本重新进行了整理、出版,力求真实再现王氏观点。这既是对王伯沆先生的纪念,也是对新红学的巨大贡献。