共情对大学生内疚感的影响

2022-03-18安连超

安连超

(牡丹江医学院基础心理教研室 黑龙江·牡丹江 157011)

0 引言

情绪心理学研究领域的主要议题之一就是道德情绪对个体行为的影响。内疚感(guilty)是道德情绪的重要组成部分,自然也成为很多学者重点关注的研究内容[1]。内疚是个体做了违背社会公德或对他人产生伤害的行为后,内心产生的如自责、反省等负性情绪体验。内疚会调节道德准则与道德行为间的关系,影响道德决策和道德品格的形成[2]。内疚包含多种成分,普遍认为同时包含认知和情绪两种成分;情绪分化理论也认为内疚包含了痛苦、焦虑等四种成分[3]。内疚除了可以抑制不道德行为的产生和发展,还会影响道德品格和道德行为的形成。内疚会对个体后续的道德行为产生影响,如个体出于内疚心理,可能会作出补偿行为[4]。内疚在道德领域有着重要作用,它可以防止个体产生对社会有害的非道德行为,内疚情感更会促进个体产生亲社会行为。例如,很多研究发现当人们体验到内疚感,他会表现出比别人更多的帮人拿物品提重物、助人过马路等亲社会行为。

有学者认为共情是导致内疚情绪产生的变量,当个体的共情水平越高时,其更易产生利他、帮助行为,更易体验到内疚情绪[5]。霍夫曼基于同理心提出的内疚理论认为,人们会设想如果做出了此事,那么受害者将会是痛苦的,个体会对受害者产生共情,体会到他的痛苦,由此产生内疚。Frans等人的研究发现,当个体的共情能力较低时,他会体验到更少的羞愧和内疚。Debra等人对慈善捐助意向的研究发现,共情可以影响内疚,进而导致捐助行为出现[6]。综上,本研究提出假设:共情可以正向影响大学生内疚感。

1 研究对象及方法

1.1 研究对象

本研究采用整群抽样法,在黑龙江省选取3所高校,共抽取320被试发放问卷,剔除漏答、乱答等无效作答问卷,搜集有效问卷301份,回收率为94.06%。其中男生143人(47.51%),女生158人(52.49%);大一94人(31.23%),大二87人(28.90%),大三89人(29.57%),大四30人(10.30%)。为了保证被试可以真实作答,在发放问卷时告知被试收集到的数据仅用于学术研究,不会对外公布,其他人不会知晓作答情况,请被试务必根据真实情况作答。

1.2 研究方法

本研究采用问卷调查法搜集数据,研究中共使用了两个量表。一个是中文版人际反应指针量表(IRI-C),另一个是青少年内疚评定问卷(SGI)。

采用中文版人际反应指针量表(InterpersonalReaction Inventory,IRI-C)对大学生的共情水平进行测量。该量表由Davis(1980)编制,吴静吉将其翻译成中文并修订。量表由22个题项,4个维度组成。4个维度分别为个人烦扰(Personal distress,PD)、观点采择(Perspective taking,PT)、同情关心(SympatheticConcern,SC)和想象(Imagine)[7]。量表采用Likert-5点计分法,“0-4”分代表“很不符合-很符合”。分数范围是0-88,分数越高代表内疚感越强。本研究中该量表的内部一致性信度为0.854。

运用青少年内疚评定问卷(Senior Guilty Inventory,SGI)测量大学生的内疚感,该问卷是胡金生于2008翻译并修订的。该问卷一共有37个题项,共包含4个维度(如,伤害别人、辜负别人等)[8]。问卷采用Likert-4点计分法,“1-4”分代表“不内疚-很内疚”。分数范围是37-148,分数越高代表内疚感越强。本研究中该量表的内部一致性信度为0.830。

1.3 数据处方法

采用SPSS22.0进行t检验、方差分析和回归分析。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

本研究涉及两个变量—共情和内疚感,并且都采用问卷法对这两个变量进行测量。由于研究中只运用了问卷调查这一种方法,这有可能导致共同方法偏差(Common method bias)的产生[9][10]。为避免共同方法偏差的产生,我们主要采用程序控制和统计控制两种方法。程序控制上,本研究主要在多个时间点(有的是在早上,有的是在中午,有的是在晚上。)上进行问卷作答,另外在施测前也告知被试作答结果将仅仅被用于学术研究,答案无对与错之分,请同学们务必根据自己真实情况作答。统计控制上,将采用问卷法搜集到的数据进行未经旋转的探索性因素分析(un-rotatedexploratory factoranalysis),结果发现共有4个因子的特征根大于1,且最大因素的解释量是16.70%,这说明本研究不存在共同方法偏差。

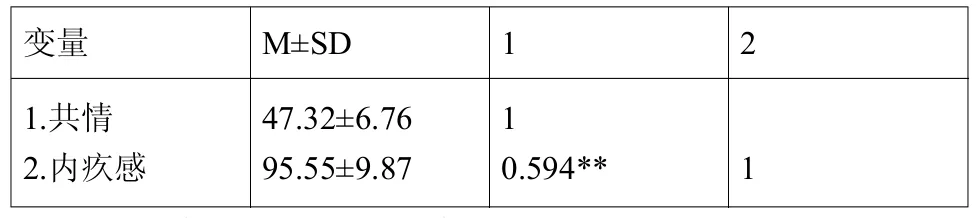

2.2 描述性统计与相关分析

计算研究中涉及的变量的平均数、标准差及变量间的相关系数,结果如表1所示。从该表中我们可以看到,共情和内疚感间存在显著的正相关。

表1:共情和内疚感的相关分析

2.3 回归分析

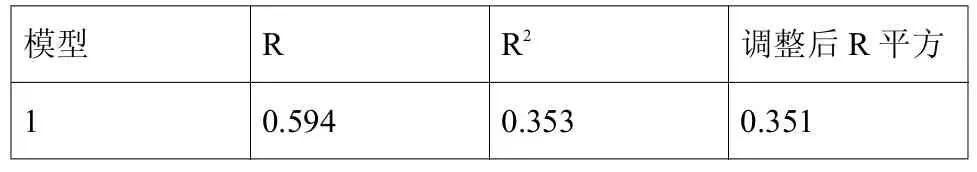

为了检验共情对内疚感的正向影响,本研究将共情作为自变量,内疚感为因变量,进行回归分析。结果如表2-表4所示。

我们通常使用测定系数R2(也被称为决定系数)来解释两个变量共变的比例,测定系数R2在教育和心理测验中非常重要。表2结果显示,测定系数R2为0.353,这说明自变量共情可以解释因变量内疚感35.3%的变异。

表2:模型摘要

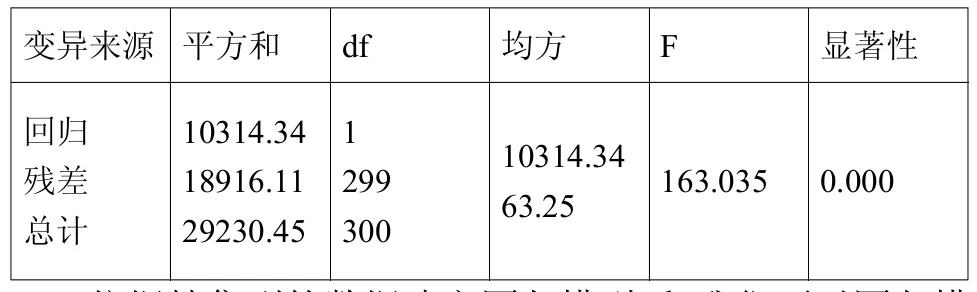

表3:变异数分析

依据搜集到的数据建立回归模型后,我们要对回归模型的有效性进行检验,验证模型是否真正反映了两变量之间的线性关系。也就是从总体上看自变量是否真的对因变量有影响,以及用它来估计或预测的有效程度如何。结果如表3所示。从该表中我们可以看到建立的回归模型是显著的(F=163.04,P<0.001),也就是说自变量共情和因变量内疚感间有显著的线性关系。

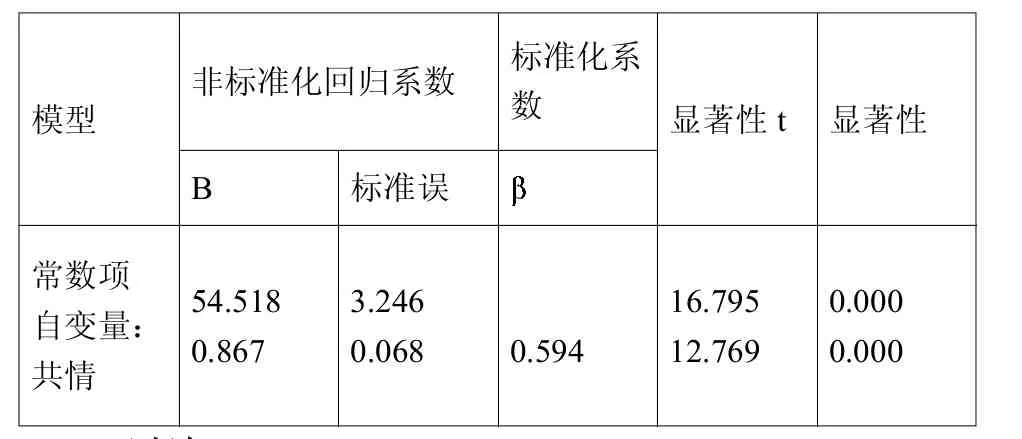

最后对回归系数的显著性进行检验,结果如表4所示。从表4中我们可以看到,共情对内疚感的回归系数显著( =0.594,P<0.001),这说明共情可以显著正向影响内疚感。

表4:回归系数

3 讨论

内疚感是指个体产生了危害别人的行为或违反了道德准则而产生的良心上的反省,并对自己的行为负有责任的一种负性体验[11]。每个人都有自己的道德伦理标准,若自己的行为违背或意识到了这个标准。就会产生内疚感,所以内疚感是一种情感,属于道德情感的范畴[12]。

共情可以显著正向预测内疚感( =0.594,P<0.001),个体的共情水平越高,会表现出更多的内疚感。共情为什么会正向影响内疚感?内疚感是常见的道德情绪,它可以在道德动机的驱使下产生,而共情可以诱发个体的道德动机,从而促使个体产生内疚感[13]。认知共情(Cognitive empathy)和情感共情(Emotional empathy)是共情的两种成分,认知成分是理解他人情绪情感体验和感受的观点采择能力;情感共情是产生和他人相一致的情绪反应和体验。共情水平较高的个体,容易对需要帮助的人产生怜悯之情、同情之心,且更易站在他人角度产生“感同身受”的情绪,这些都会激发利他动机[14]。高共情个体容易站在他人角度感受、理解对方情绪,所以当自己违反道德准则或做出伤害他人的行为时更易产生内疚感[15]。个体的内疚感越高,更易产生自责,这会导致他们出现补偿、帮助等亲社会行为。内疚促进亲社会行为的提高支持了已有研究者提出的自我意识情绪具有服务于社会需要功能的观点。培养大学生的共情能力,对促进他们产生亲社会行为有着重要意义。