中国“海洋国土”基本问题探微

2022-03-18张磊

张 磊

(安阳师范学院 历史与文博学院,河南 安阳 455000)

“一个清晰的海洋国土概念是提升公民意识、维护国家海洋利益的先决条件”(1)郭佩芳、石洪源:《话说中国海洋国土》,广州:广东经济出版社, 2014年,第21页。。孙中山指出,“自世界大势变迁,国力之盛衰强弱,常在海而不在陆,其海上权力优胜者,其国力常占优胜”(2)孙中山:《孙中山全集》(第二集),北京:中华书局,1956年,第79页。。海权对国家的重大意义,在于域外大洋,更在于国家权属海域。我国不仅有960万平方公里陆地领土,还有常被忽略的300万平方公里的国家管辖海域——海洋国土。它是中华民族伟大复兴所需生存空间的重要组成部分,拥有重大的资源、安全、交通利益,与陆地领土构成中华人民共和国地理、政治、经济、军事等全方位的统一体。因此,充分且正确地认识和理解中国的海洋国土,在国家海洋事业发展的大背景下十分必要,有助于社会各界海洋意识的凝聚,有益于海洋强国战略的实施,有利于我国海洋权益的维护。

海洋国土的重大意义,使其成为海洋强国建设背景下的常用词汇。尽管如此,不甚恰当甚至错误的表述却屡见不鲜。比如,不加分析地提出“如何维护我国‘海洋国土’的法定地位?”又或者“它(海洋国土)是根据该国政府主张和国际海洋法规定而确定的”。可以说,类似这样的表述理论上并非没有可以商榷的必要。正式与非正式表述中暴露的问题,恰恰反映了民众认识,特别是理论研究方面的欠缺。正如常卫兵所指出的那样,中国海洋国土面临着两大挑战:实践层面我国周边海域仍存在着海域划界与岛礁纷争现实;理论层面中国海洋国土在法律界定和达成全球共识方面还有待加强(3)常卫兵:《中国“海洋国土”探析》,《理论月刊》, 2010年第4期。。所谓法律界定和共识问题,即源于海洋国土理解层次与系统性理论研究的相对不足。

鉴于上述情况,本文将在梳理中国海洋国土学术发展的基础上,进一步解析海洋国土相关问题,重点分析海洋国土的时代性、法律属性问题和内在合理性,推进社会各界对海洋国土的深度理解与讨论。

一、中国“海洋国土”的学术演进

(一)20世纪80年代“海洋国土”的提出与理论进展

海洋国土的内涵研究始自于光远先生。1981年,于光远在国土经济研究班的报告中提出:“我国大陆海岸线有1.8万千米,如果把全国岛屿的海岸线计算在内,大约有3.2万千米。我国的国土海域面积很广大,连同从我国大陆延伸到海洋中去的大陆架。”(4)李明春、吉国:《海洋强国梦》,北京:海洋出版社,2014年,第170页。在此,于光远首次将国土海域空间涵括我国大陆至大陆架的广泛区域。尽管该报告并没有在理论层面充分展开,但却开启了国内关于海洋国土的讨论。自此,学术界和行政管理部门对海洋国土的认识和实践逐步深入。1982年,宦乡在《海洋问题研究》中直接使用“海洋国土”的表述方式。1983年7月,时任国家计委副主任吕克明在海洋工作规划座谈会中明确表示“海洋是我国国土的重要组成部分”,并从《联合国海洋法公约》出发,强调对领海、内水、大陆架、专属经济区等区域建设、利用与管理(5)同①。。显然,海洋作为国土被提出后,很快便引起各方重视。尽管如此,关于“海洋国土”的理论化界定和系统性讨论仍有待发展。

1984年,于光远撰文进一步讨论海洋国土,指出“对于一个拥有领海的国家来说,海洋也是它国土的一部分”。在他看来,海洋“不只是土地的一部分,而且是非常重要的一部分”;“作为土地的海洋”,在经济社会发展中扮演着基础和资源的角色,并因有流动性而具备不同于陆地的开发特征;其生态系统别具特点又与海洋经济密切相连;海洋开发还需要重视与陆地工作的紧密结合,并反映在社会关系方面。关于海洋国土的空间内涵,于光远除纳入领海外,还吸收了专属经济区(6)于光远:《谈一点我对海洋国土经济学研究的认识》,《海洋开发》,1984年第1期。。

1984年11月,时任国家海洋局局长罗钰如将海洋国土提升到国家海洋开发战略层次。在《我国海洋开发战略研究报告》中,海洋国土的内涵被进一步扩展为《联合国海洋法公约》赋予中国的约300万平方公里的管辖海域(7)同①:第171页。。

尽管此时海洋国土的概念界定、空间内涵等仍未形成普遍认识,也未达到较高的理论层次,但关于海洋国土的理论分析和官方认识开始走向深入。

(二) 20世纪90年代以来“海洋国土”研究不断深入

20世纪90年代开始,关于海洋国土的讨论进一步系统化,代表性成果有伊师的《确立我国“海洋国土”概念的初探》(8)伊师:《确立我国“海洋国土”概念的初探》,《中国边疆史地研究导报》,1990年第4期。和张耀光的《中国海洋经济地理学》(9)张耀光:《中国海洋经济地理学》,南京:东南大学出版社,2015年,第32页。等。

Android应用中每一个组件都有自己完整的生命周期,组件在运行过程中随时可能被触发调用。因此,要对Android应用程序进行过程间数据流分析,就需要先为Android应用程序的生命周期建模,并构造一个虚拟的main方法,在方法内模拟触发所有组件,然后再对这个虚拟的main方法进行数据流分析,寻找Sources到Sinks间的路径。

伊师将对“国土”的解析延伸至“海洋国土”,揭示了海洋国土的本质。关于“国土”,伊师认为应包括“疆域”和“资源”层面,二者构成共同的“国土”。而“海洋国土”,至少也应该包括“空间(疆域)”与“资源”两个方面,缺一不可。“空间”或“海洋疆域”构成了“资源”存在和人们海上生存与生产开发的场所,“资源”则是上述生产活动的对象和目标。这也是海洋国土之于人的基本价值,正如陆上土地既为人们提供了劳动的场所又提供了最基本且不可或缺的生产生活资料。在上述认识基础上,伊师进一步提出了海洋国土的内涵与概念界定。他梳理了内海、领海、大陆架和专属经济区在《联合国海洋公约》中赋予国家的不同权利和义务后,认为“应把我国管辖的内海、领海、专属经济区和大陆架四部分联系起来,视为战略上的一个整体,并根据国际海洋法赋予各海域以不同的法律地位。这样‘海洋国土’可以定义为沿海国拥有主权、主权权利和管辖权的海域”。在此,伊师赋予了海洋国土较为完整的理论框架。

此后,关于海洋国土的讨论在延续上述内涵与界定基础上,逐步完善和发展。蒋铁民、何立居、巩建华、徐质斌、干焱平、常卫兵、刘新华、张耀光等学者在各自的成果中对海洋国土相关理论进行了分析和讨论(10)蒋铁民:《中国海洋区域经济研究》,北京:海洋出版社,1990年;何立居:《海洋观教程》,北京:海洋出版社, 2009年;巩建华:《中国海洋政治战略概论》,北京:海洋出版社, 2015年;徐质斌:《海洋国土论》,北京: 人民出版社, 2008年;干焱平:《中国的海洋国土》,北京:海洋出版社, 1998年;常卫兵:《中国“海洋国土”探析》,《理论月刊》, 2010 年第4期;刘新华、秦仪:《海洋观演变论略》,《湖北行政学院学报》,2004年第2期;张耀光:《中国海洋经济地理学》,南京:东南大学出版社,2015年。,极大丰富了海洋国土问题的理论体系。其中,张耀光的相关成果和研究最具代表性,基本上反映了21世纪以来国内的普遍认识。

张耀光对海洋国土的认识主要体现在《中国海洋经济地理学》中。在吸收了相关研究成果后,张耀光对海洋国土作出较为清晰的表述:“海洋国土(National Sea Territory)是属于或置于一个沿海国家主权或管辖下的地域空间中的海域部分。它是该国国土的重要组成部分,是其陆地国土(包括岛屿)向海洋的延续。海洋国土的构成,包括由内海水域(海港、河口湾、海湾、领峡以及其他所有位于领海基线以内的海域)、领海、大陆架和专属经济区等海域。”(11)同②。

显然,尽管存在差异,但上述两种主要的表述在本质上并不相互抵触或背离。二者在国家权利来源和海洋国土观问题,以及空间内涵方面,并无根本区别,实际形成关于海洋国土认识的互补关系。即经长期发展,海洋国土内涵已经基本清晰。“主权”或“主权权利”(12)关于“主权”与“主权权利”的关系,伊师在文中有所涉及,仅引用如下,以供参考:“我们把200海里大陆架与专属经济区合在一起看,这个海域的海底是该沿海国陆地领土的自然延伸,水面是专属该沿海国的经济区,这就充分说明了这个海域所具有的领土性质。但是,‘公约’并没有使用‘主权’这个概念,而是使用了‘主权权利’这个词。但许多材料都说明,‘公约’使用‘主权权利’这个词,实际上是对主权赋予主权或领土权,与主张只赋予一般管辖权,这是两种不同主张的一种调和。有的国家代表就曾对‘主权权利’这个概念提出质疑,认为这个概念是模棱两可的,实际上意味着完全的主权。这就从反对方面道破了‘主权权利’的真谛。我国一些海洋问题专家也认为,‘主权权利’实际是主权的一种变通说法。” 参见伊师:《确立我国“海洋国土”概念的初探》,《中国边疆史地研究导报》,1990年第4期。以及“管辖”或“管辖权”构成判断海域空间是否为“海洋国土”的主要标准。《联合国海洋法公约》中国家主权或管辖权下的各海域空间(内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架等)成为海洋国土的组成部分。

经上述梳理可知,海洋国土是一个发展中的概念,存在由模糊到逐步清晰,再到内涵丰富,继而理论化、系统化的过程,伴随着不同时期人们对海洋认识的变化而发展。同时,已有研究表明,虽然总体上海洋国土研究整体规模较高,但具有较高学术价值者相对有限(13)代表性成果有,于光远:《谈一点我对海洋国土经济学研究的认识》,《海洋开发》,1984年第1期;司徒尚纪:《海洋国土和海洋权益观念的教育与普及——以南海为例》,《新东方》,2013年第5期;李恒:《从国际法的视角看海洋国土的概念》,中国海洋大学硕士学位论文,2013年;常卫兵:《中国“海洋国土”探析》,《理论月刊》,2010年第4期;邸希盛:《初探我国的海洋国土政策》,《海洋开发》,1987年第1期;陆儒德:《刍议海洋国土及其综合管理》,《中国软科学》,1999年第3期;伊师:《确立我国“海洋国土”概念的初探》,《中国边疆史地研究导报》,1990年第4期;何传添:《中国海洋国土的现状和捍卫海洋权益的策略思考》,《东南亚研究》,2001年第2期;徐质斌:《蓝色国土经略》,济南:泰山出版社,2002年;徐质斌:《海洋国土论》,北京:人民出版社,2008年。,相关讨论仍有持续深入的空间和必要。目前的研究主要集中于海洋国土的内涵讨论,即包含什么样的地域空间范围及如何判断,并论证其合理性。相应地,对海洋国土的时代适用性、法律属性分析与界定(14)关于“海洋国土”的法律属性,相关研究主要集中于《联合国海洋公约》为基础的关于内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架等国际法和国内法的讨论。参见徐质斌:《海洋国土论》,北京:人民出版社,2008年。、内在逻辑的阐释等研究仍有所欠缺。前者构成海洋国土概念适用时代的理论分析与讨论,是对国家海洋利益与实践发展阶段性、客观性的研究。关于法律属性的讨论,主要指对单一海洋国土概念与不同的构成海域所具有的法律权益之间相关的法学分析,本质上是关于海洋国土法律权利的界定与研究。后者是关于海洋国土概念形成原因的解读与探究,也是理解海洋国土价值与意义的基础。关于上述三个基本问题研究的相对不足,实质上限制了海洋国土理论的深入发展,以致在谈及海洋国土时,常出现表述混乱,甚至错误的情况(15)常卫兵:《中国“海洋国土”探析》,《理论月刊》, 2010年第4期。。 这成为本文进一步讨论的出发点。

二、中国“海洋国土”讨论需明确的三个基本问题

通过上文可知,在谈及海洋国土时,除基本概念外,我们还需要认识和理解海洋国土的时代适用性,明确海洋国土作为一个集合概念的法律属性,了解海洋国土概念提出的现实和理论背景,深刻把握海洋国土的内在逻辑。

(一)“海洋国土”概念具有鲜明的时代性

海洋国土以国家领土主权为前提(国家属性),具有时代特性,应该限定于现当代特定的时空环境中。该特征需要从两个方面把握和认识:其一,现代国家和主权建构的时代性;其二,海洋国土所及空间被纳入国家主权和管辖权下的发展性。

海洋国土本质上是国家陆地领土向海洋的拓展,与国家主权密切相关。

近代以来,陆地国土原则上处于完全的国家主权之下。依据“陆地控制海洋”的原则,各国得以将主权延伸至海洋,从而出现了“领海”与“公海”之争,并就领海是否处于沿海国主权下,产生了长期的争议(16)比如针对沿岸国对领海的管辖权性质曾有两种观点,或认为“这种管辖权利等于是主权,领海是沿岸国的领土的一部分,沿岸国的属地最高权扩展到它的沿岸水域”,其核心是外国商船虽享有无害通过的权利,但领海本身却是沿岸国的国家财产;或“否认领海具有领土性质,并且只承认沿岸国为了海岸的安全才享有某些控制、管辖、警察等权力,而并不享有主权”。前者反映了各国的实践。参见派特劳特修订,王铁崖、陈体强译:《奥本海国际法》(上卷第二分册),北京:商务印书馆,1989年,第26页。。1930年海牙国际法编撰会议首次表述了领海的主权性质。此后,在1958年《领海和毗连区公约》再次确认领海主权基础上,1982年《联合国海洋法公约》最终确认了领海的主权地位,“沿海国对其领海的权利同该国对其领土其他部分行使的主权权利在本质上没有不同”(17)詹宁斯、瓦茨修订:《奥本海国际法》(第一卷第二分册),王铁崖等译,北京:中国大百科全书出版社,1998年,第23页。。沿岸国因而拥有了领海及其上空、海床和底土的主权,并拥有了对领海渔业、矿产资源等排他性权利。其不同于内水之处仅在于外国商船等均享有无害通过的权利(18)关于无害通过,特别是军舰问题在《联合国海洋法公约》中较为含糊。事实上在《联合国海洋法公约》第二部分第三节规定了无害通过的一般规则,但又分别规定了“适用于所有船舶的规则”“适用于商船和用于商业目的的政府传播的规则”和“适用于军舰和其他用于非商业目的政府船舶的规划”。其中虽规定了不符合无害通过的情况,“但是这些船舶是否有权无害通过领海仍然没有明确规定”。参见詹宁斯、瓦茨修订:《奥本海国际法》(第一卷第二分册),王铁崖等译,第35-36页。。与此同时,随着二战后大陆架制度和专属经济区制度的萌发和发展,国家权利在领海之外,进一步涵盖了毗连区、专属经济球和大陆架在内的广阔区域。受国家关于陆地领土主权的影响,沿岸国家在上述海域拥有着被国际法所承认的不同内容的主权权利和管辖权(管制权)(19)《奥本海国际法》在第174目“沿岸国有管辖权和权利的其他区域”进行了下述表述:“一个沿岸国可以对其他海洋区域享有某些管辖权权利,如与领海连接的毗连区,还可以对大陆架及其海床和底土的资源享有某些主权权利和其他排他性权利;或者享有某种管辖和控制的优先权,如在捕鱼区;或者某种排他性权利和主权权利,如在‘专属经济区’。”参见詹宁斯、瓦茨修订:《奥本海国际法》(第一卷第二分册),王铁崖等译,第8页。。

各海域部分国家主权与管辖权的差异,表明海洋国土不具有严格的国家领土地位,即“海洋国土”不等同于“海洋领土”。这是因为国家领土通常是指处于国家主权下的地球表面的特定部分,“是国家主权的对象”,具有不可侵犯的性质。即国家对领土行使完全的主权和排他的管辖权。国家领土则通常包括领陆和领水。前者指陆地与地下无限深度之部分,后者包括内水和领海。领陆与领水的上空——领空,也是领土的组成部分,置于国家主权之下(20)周鲠生:《国际法》,武汉:武汉大学出版社,2009年,第274-280页。。显然,相较于海洋国土空间范围中被赋予不同程度主权和管辖权的多个海洋空间区域,作为海洋领土的内水与领海继承了国家主权和管辖权对于“领土”的排他性和专属性。即海洋国土与海洋领土虽有一定的联系,但也存在着较为清晰的界限。相似之处在于国家主权与管辖权均体现于相应海域;不同之处为主权与管辖权效力有所差异。海洋国土包括具有多重程度国家主权和管辖权的区域,海洋领土则主要指具有充分主权和排他性管辖权的内水与领海。二者在权利层面和空间层面均有明显不同。

尽管不同于海洋领土,但海洋国土所蕴含的主权权利与管辖权表明它本质上仍以国家为前置条件。这里的国家以主权独立和平等为典型特征。

海洋国土既以“国家”和“主权”为前提,便不能忽略其所具备的“近现代”的时代性特征。其中,除国际层面的现代主权国家的时代性外,还必须考虑到中国近现代国家形成的滞后性。即直至清末,我国才开始走上近现代国家建构之路,主权意识,特别是主权对外独立、平等观念和实践直至此时才开始酝酿。辛亥革命后直至南京国民政府统治的20世纪上半期,中国主权长期受到外国侵害,主权独立、平等始终没有真正实现。中华人民共和国成立后,才最终建立起真正独立、自主、平等的现代国家。从属于“领土主权”的领海观念和实践,在这一过程中才获得进一步实质性发展并逐步完善。

除现代国家形成发展的时代性外,正如上文所言,海洋国土的内涵还经历了从领海逐步拓展至《联合国海洋法公约》框架下内水、领海、毗连区、专属经济区和大陆架等海域空间范围。这成为海洋国土时代性特征第二层含义。这一发展以二战后美国关于大陆架的主张及其相关理论讨论为起点(21)North Sea Continental Shelf Cases, Judgement, I.C.J. Reports 1969, Para.47,P33.,历经三次国际海洋法会议(包括期间的各国实践),至20世纪八九十年代获得大多数国家批准并开始施行至今。这构成了20世纪80年代以来我国海洋国土主张形成和发展的国际背景之一。

总之,海洋国土具有鲜明的时代特性。因此,我们不能将“海洋国土”这样的称呼用于中国历史的任意时期,也不能将海洋国土看作稳定不动的存在。这意味着在我国开始现代国家建构之路前的历史阶段,“海洋国土”这样的称谓是否适用于中国需要再三斟酌。此外,以《联合国海洋法公约》的形成为标志,我国“海洋国土”的空间范围随即突破领海,获得急遽拓展,那么未来的实践中“海洋国土”存在进一步拓展与丰富的可能。

(二)表述“海洋国土”的法律属性时应慎重

不加辨析地简单谈海洋国土的合法性,通常有两种隐患。其一,随意以海洋国土替代不同海域空间,并将不同空间的各种权利混为一谈,将可能引发国际政治纠纷和法律纷争。其二,对海洋国土的国际法属性避而不辨,仅仅拘囿于构成“海洋国土”包含的各个不同海域所具有的法律地位,将造成国人对海洋国土法律属性认识不清的情况。因此,对海洋国土的“合法性”问题进行明确讨论,是理解和认识海洋国土的必要条件。

实质上,海洋国土并非国际法客体,而是被《联合国海洋法公约》赋予主权和管辖权权利的各海域空间的集合体,是一种因建构而提出的非独立性实体空间。因此,在论及海洋国土合法性问题时,需要十分审慎。

尽管海洋国土在一般的认识中,普遍囊括了《联合国海洋法公约》关于内水、领海、毗连区、专属经济区和大陆架等国家主权和管辖权覆盖的广阔区域空间,并被看作具有了充足的法理支撑。然而,海洋国土作为单独的词汇或概念,从没有出现在任何国际法或国际海洋法相关条目中。在我国已经颁布出台的各级各类涉海法律法规中也没有赋予其相应的法律地位和属性。相反,构成所谓海洋国土的各部分海域空间在国际法和国内法方面均有相应的或专门的条款和法律。换言之,真正具有坚实法律支撑的是构成海洋国土的各部分海域空间,而非其独立之本身。

针对上述问题,笔者认为必须从国际法客体的角度对海洋国土的法律属性进行反思。

国际法律关系中,通常包括国际法客体与国际法主体、内容等三个要素。其中,“国际法律关系的主体是指这一法律关系的参加者或当事者,而其内容则指国际法所确认的法律上权利和义务”(22)余先予:《国际法律大辞典》,长沙:湖南出版社,1995年,第6页。。相应地,国际法客体则指“国际法主体的权利和义务共同指向的对象或目的物”(23)余先予:《国际法律大辞典》,第6页。。比如,国家、领土及国家在领土上所拥有的权利和义务分别代表了国际法主体、国际法客体和内容的典型形态,是最为常见的国际法律关系。又比如,国家在各海洋区域的权利和义务,同样构成国际法客体(各海洋区域)、国际法主体(国家)与内容(权利与义务)之间特定的国际法律关系。

相比而言,海洋国土并不具备作为国际法客体所应拥有的与国家主体之间较为明确的权利和义务。

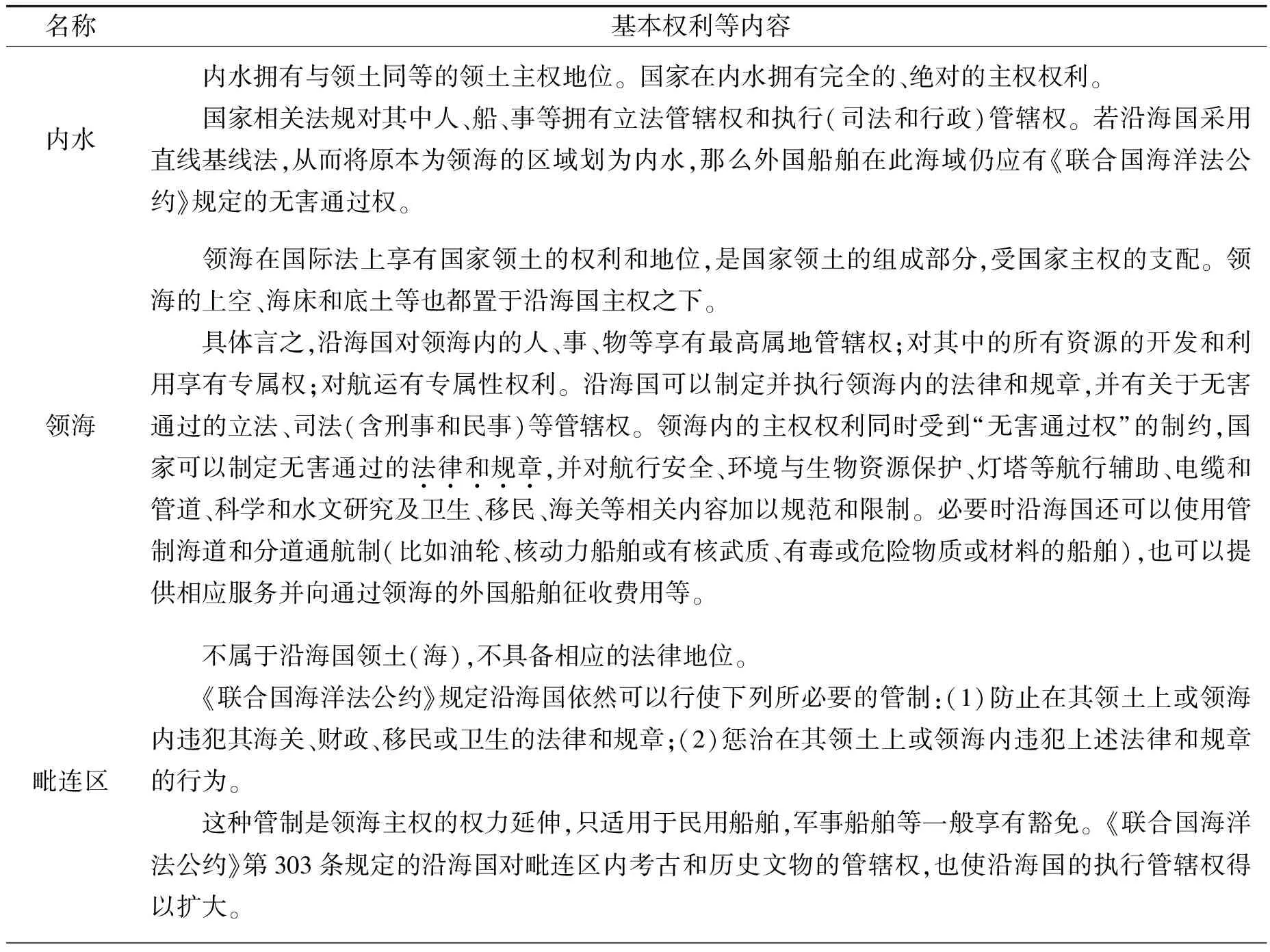

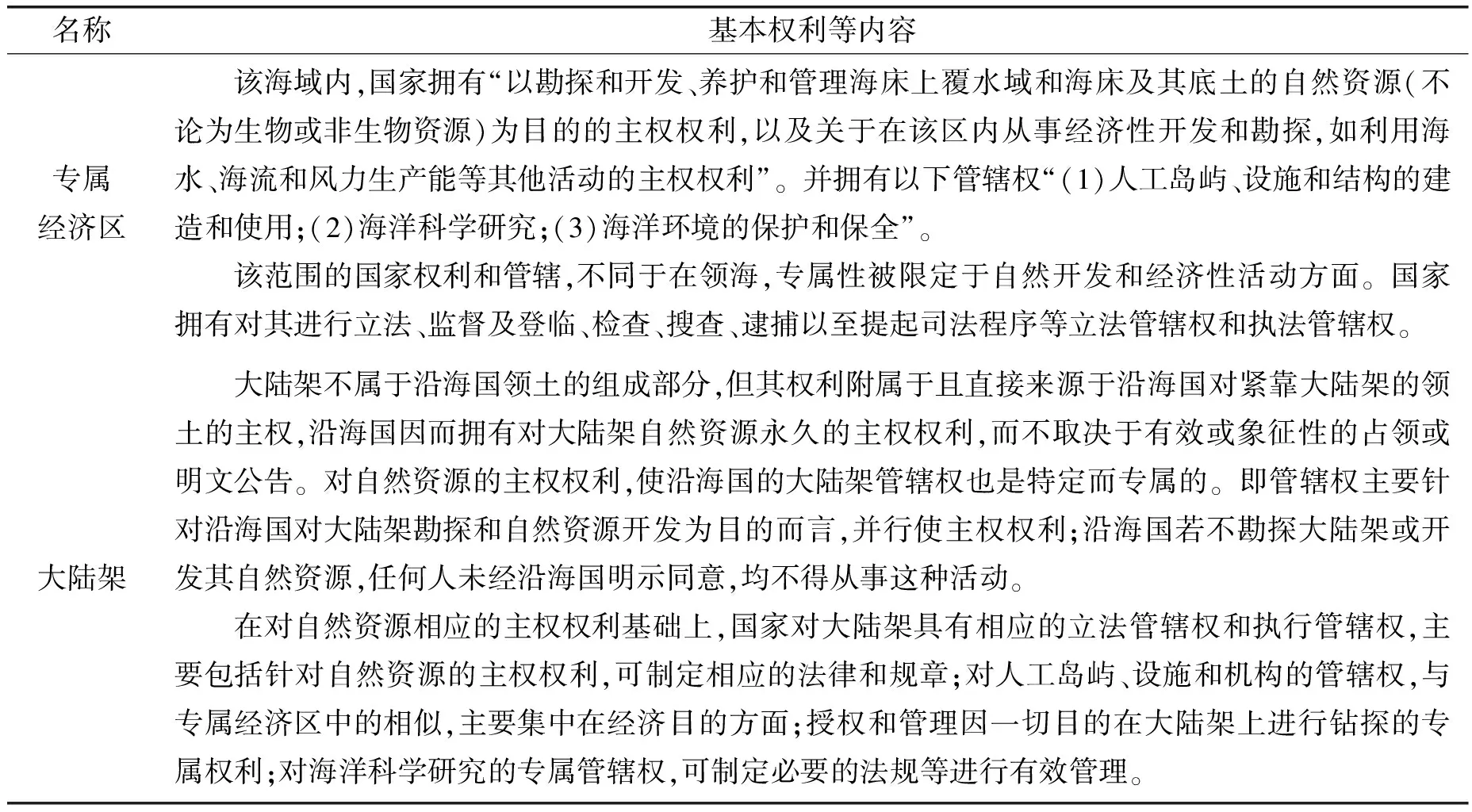

《联合国海洋法公约》虽赋予了国家在各海域空间的权利和义务,但具体内容的划定却有很大不同,甚至存在主权海域空间与非主权海域空间的根本性差异。即便各组成海域拥有着共同的国家基因,可以使各海域空间联系在一起,却并不必然地令各部分完全摒弃相互间在权利和义务方面巨大的差异,进而构成一个完整、单独的国际法客体——海洋国土。我们之所以笼统地称国家在海洋国土中拥有的主权和管辖权(24)张耀光:《中国海洋经济地理学》,第32页。,而不对海洋国土独立空间的权利和义务等内容进行具体表述,正是因为真正具有严格(国际法客体)法学意义的仅仅是作为海洋国土组成部分的内水、领海、毗连区、专属经济区和大陆架等海域空间,而非海洋国土本身(如表1所示)。即海洋国土是内水以至大陆架等各不同海域空间构成的集合体,而非独立的国际法客体。

表1 各海域权利概况

表1 (续)

因此,当我们想当然论及海洋国土具有坚实的国际法支撑时,需要明确的是支撑的对象和来源只是海洋国土所含各海域空间,而非其本身。这是造成海洋国土在国际国内海洋法体系中缺失的根本原因。既然作为一个国际法客体是不成立的,那么在涉及国家主体与相应海洋权利和义务内容时,就应当竭力避免将海洋国土与内水、领海、毗连区、专属经济区和大陆架等国际海洋法客体混同或替代使用,否则将可能导致理论混淆与理解错位。比如,将海洋国土作为国际法客体在国际法语境下或在涉及国家海洋权利时不加辨析地大书特书。

(三)“海洋国土”内在逻辑的合理性

海洋国土作为独立客体在法律属性方面的缺失,并不必然引发其在政治理论与实践方面缺位的必然结果。相反,海洋国土应当被看作是中国立足于现实的理论发展,是关于国家长远发展的理论和实践创新,符合国家经济、资源、政治、安全和发展多方位内在逻辑,价值不容置疑。

关于海洋国土合理性与内在逻辑的充分认识,还必须从我国传统海洋事业和观念着手。

中国历来以农业立国。广阔的土地和适宜的自然环境均为农业作为国家经济核心产业提供了必要的条件,历代王朝政府对于人口控制、赋税征发的现实需求,则人为强化了农业的地位和作用。农业发展的同时,人为因素和客观因素的共同作用导致我国海洋意识相对薄弱。与此相关,以海为界的观念长期主导国民对海洋的感知。

宋元时期王朝政府开始大规模经略海洋,明清时期逐步建构起较为系统的海防体系,御敌于外的同时,也强化了对内外交通的限制。特别是明清时期的海禁政策,尽管某种程度上维护了王朝和地方的稳固,但客观上限制了人们与海洋的接触。近代以来,我国面临的威胁主要来自海上。然而,海洋事业的落后状况,在内外因素的共同作用下始终没有发生根本性扭转。海洋长期成为陆地的屏障。这样的情况,直至中华人民共和国成立之后仍长期有所体现,以至于我国中小学教材关于国家疆域范围长期表述为960万平方公里。只见陆地不见海洋的国土教育,进一步限制了国人对国家海洋疆域的感知和了解。尽管改革开放以来,我国关于海洋的认识日益提升,海洋事业日新月异,然而陈旧落后的海洋观念俨然成为我国海洋事业发展的先天限制。

国家民族海洋发展的迫切需求与海洋观念的普遍淡漠和海洋事业的薄弱基础,成为我国海洋发展的主要矛盾,深远地影响着国家和民族的未来。为化解矛盾,在国土经济学视野下,于光远将海洋与土地相提并论。“土地”是人类社会存在发展的基础,是生活与社会活动空间,是生存延续的必要生活生产资源之一。“海洋”则是“土地”的自然延伸,是人力所能及并开发利用的空间范围。因此,“海洋不只是土地的一部分,而且是非常重要的一部分”(25)于光远:《谈一点我对海洋国土经济学研究的认识》,《海洋开发》,1984年第1期。。海洋是国土的重要组成部分。这样的观点认识使“海洋国土”与“陆地国土”相对应,从而使其“寓意鲜明,容易理解”,进而“很快被社会各界约定俗成广泛运用”(26)陆儒德:《海洋·国家·海权 海洋世纪科普论坛》,北京:海潮出版社,2000年,第49页。。因此,从称谓提出和概念形成的初始动机方面考虑,海洋国土本身承担着提升国民海洋观念水平,促进国家海洋事业发展,谋划民族未来的使命。这一使命的着眼点是国家民族的发展,立足点是国家海洋事业的开发、保护、安全维护等实践,依据是国际海洋法赋予国家关于内水、领海、毗连区、专属经济区和大陆架等各海域空间的主权、管辖权等权利和义务。

20世纪80年代以来,关于海洋国土的讨论、宣传和传播产生了积极影响。通过对“陆地国土”不可或缺性与基本价值的直接感触,人们将与之相对应的对“海洋国土”的认识迅速提升到近乎一致的高度:人的生产、发展依赖土地,也同样依赖海洋。国人关于海洋的地位认识已经逐步提升。爱祖国不仅仅只是爱祖国的大好河山,还包括祖国的海洋。海洋观念的根本性提升,直接促进了社会各界对维护国土安全、促进国土开发与资源保护方面的认可与支持,推进了资源整合和规模化开发、利用和保护。以至于有学者认为,海洋国土应当是一种战略整体(27)伊师:《确立我国“海洋国土”概念的初探》,《中国边疆史地研究导报》,1990年第4期。。即尽管海洋国土是多个海洋区域构成的非国际法客体,但由于巨大的战略价值而被视为一个整体。其战略价值,一方面依赖于其本身所具有的空间、能源、生物、航道、安全、地缘政治等资源和影响,另一方面取决于主权国家在外来竞争压力下实现自身发展目标时的客观现实需求。后者构成国家重视海洋,积极开发、利用及保护国家控制和影响下海洋空间的原动力。因此,海洋国土又可以看作是国家和民族利益及发展整体框架下,政治理论界建构的利益空间,具有丰富的政治情感色彩,其本质是关于国家民族发展的战略考量,是热忱而丰富的家国情怀。

然而,就目前而言,海洋国土作为独立概念根本上仍然只是政治经济领域实践的对象,是国民海洋观念和情感教育的主要内容之一,因此在使用海洋国土时应注意限定在海洋政治、国家情感教育、国家安全等领域,避免与国际法纠缠在一起,避免引发概念冲突和认识混乱。

三、充分认识“海洋国土”,推进国家意志集中呈现

通过上述梳理和讨论,海洋国土的内涵等问题已基本清晰。它是国家和民族关于自身发展的理论和实践创新,是陆地国土的延伸,是关乎国家、民族和人民福祉的生存空间、资源空间、安全空间和发展空间。系统理解海洋国土,是当前海洋强国建设的必然选择。我们既要了解海洋国土的基本发展脉络和概念内涵,也需要准确把握其适用的时代属性、法律属性和内在逻辑。

简单来说,当前的海洋国土仅是一个集合概念,而非独立的国际法和国内法客体。海洋国土特指那些《联合国海洋法公约》赋予了主权和管辖权,并由国家管辖的海域,具体囊括了《联合国海洋法公约》框架下内水、领海、毗连区、专属经济区和大陆架等基本空间。国家对海洋国土的“权利”,本质上是“陆地控制海洋”原则下陆地主权的海洋拓展和延续,在形式上则以《联合国海洋法公约》对内水、领海、毗连区、专属经济区和大陆架相应主权和管辖权为基础,因而又以国家对海洋的主权和管辖权作为海洋国土的判断依据。现实中海洋国土的界定实际揭示了其使用的时空限制。因此,“海洋国土”在当前国际规则下并非一个完整、独立的国际法客体,不存在严格意义上国家在海洋国土的权利和义务问题,也不存在“合法”与否的问题,除非具体到内水、领海等具体的国家权属海域。尽管法律层面关于独立国际法客体的认可尚未实现,但海洋国土在我国海洋整体战略中仍承担着提升海洋意识、推进海洋事业发展的重要任务。这由我国关于海洋国土的现实需求等内在逻辑所决定。

基于上述认识,在涉及海洋国土的理论研究和实践中,我们必须严格把握其内涵和特性。在概念使用过程中,需要注意与其所包含的国际海洋法客体区别,避免混为一谈而造成概念上的混淆与理解上的误区;在海洋管控实践中,应在国际法和国内法框架中强化主权权利和管辖权的深度实现,切实履行国家权利与义务。因为海洋国土的发展性,将可能为国家海洋权益带来良好的预期。

事实上,参考领海、专属经济区和大陆架制度的产生、发展历程,可知现实的政治经济诉求和实践,将为海洋国土作为一个国际法客体的法理意义创造条件。该趋势蕴含于《联合国海洋法公约》的形成过程中,体现为在国家客观需求理论发展的推动下大陆架等独立国际法客体的确立。过程的关键要素在于确立并强化国家作为主体在海洋国土空间范围内的全方位、深层次的权利实践。即通过相关合法权利,在资源开发和保护、航路和海域安全保障等不同层面开展系统化的国家活动,充分体现国家意志和权利归属。具体可以从以下方面入手:首先,立足各海域权利与义务,强化国家意志,提升海洋国土覆盖空间整体的国家权属成效,其核心是在实践中强化国家意志在海洋国土空间的集中呈现。其次,以典型问题为抓手,提升国家对海洋国土空间的实际控制力。具体而言,我国可以南海诸岛问题和东海钓鱼岛问题以及潜在海上纷争为契机,提升国家海上力量建设水平,增强海域和岛礁控制能力,进而强化国家在海洋和岛屿的控制力、影响力。再次,从国际法所具有的发展性视角,结合国家和国际实践加强国际法法理研究,进一步丰富海洋国土理论。最后,讨论海洋国土问题应始终站在国家战略高度,正如伊师所言:“我们要站在战略高度看问题,不仅强化海洋安全意识,而且强化海洋开发意识,有预见地把我国海洋事业推向一个新阶段,并在推动国际海洋法的发展中作出与一个海洋大国相称的贡献。”(28)伊师:《确立我国“海洋国土”概念的初探》,《中国边疆史地研究导报》,1990年第4期。海洋国土的理论与实践发展,正是有识之士从战略高度的重大创新,是我国海洋事业发展新阶段的切入点,是国际海洋法中国贡献的重要契机。相比内水、领海等组成海洋国土的多个国际法客体所具备的较为清晰的权利和义务,以及较为普遍的国际共识,海洋国土强烈的政治情感赋予中国更多的民族国家意志,客观上极大地提升了国民海洋意识水平,推进了海洋事业与海洋权益的发展。过往的历史告诉我们,人类对海洋的认识是不断提升的,对海洋的依存度是日益加强的。国家对海洋的利益诉求与政治要求,使领海、专属经济区、大陆架变为了《联合国海洋公约》的组成部分,成为国家权利空间。因此,海洋国土不仅客观上为我们谋划未来国家海洋发展蓝图奠定了基础,同时政治情感色彩浓厚的主观性话语体系也将构成国际海洋法发展的中国贡献之一。

总之,海洋国土的研究尚有进一步深入的空间与必要。我们应不断推进海洋国土由政治情感因素为主的形态向国际法客体的转变,这将有助于我国海洋权益的保障与发展,有利于推进我国海洋事业发展,有益于促进国际海洋法不断完善。