吡非尼酮联合乙酰半胱氨酸治疗特发性肺间质纤维化的效果观察

2022-03-18养爱晶

养爱晶

(北京燕化医院,北京 102500)

特发性肺间质纤维化(idiopathic pulmonary fibrosis,IPF)是一种病因不明的下呼吸道弥漫性炎症性疾病。IPF 患者的预后较差,其5 年的存活率仅有30% 左右[1]。目前临床上针对IPF 尚无特效的治疗方案,多采用糖皮质激素、免疫抑制剂等药物治疗此病,目的是延缓患者肺纤维化的进程,提高其生存质量,延长其生存期。乙酰半胱氨酸是一种黏液溶解剂,可降低痰液的黏稠度,促进痰液的排出。此药还可促进谷胱甘肽(GSH)的产生,消除自由基,减轻炎症反应[2]。吡非尼酮具有抗炎、抗肺纤维化、提升机体抗氧化应激能力等作用[3]。本文主要是探讨用吡非尼酮联合乙酰半胱氨酸治疗IPF 的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2019 年8 月至2021 年6 月收治的48 例IPF 患者作为试验对象。其纳入标准是:病情符合IPF 的诊断标准[4];病历信息完整,未中途退出本研究;知晓本研究内容,并在自愿的情况下签署了知情同意书。其排除标准是:在入组前的3 周内使用过皮质类固醇激素或免疫抑制剂;有药物过敏史或药物依赖史;合并有支气管扩张、肝肾功能障碍、恶性肿瘤或其他肺部疾病(如慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘等)。随机将其分为单药组和双药组,每组各有患者24 例。在双药组患者中,有男15 例(占62.50%),女9 例(占37.50%);其年龄为53 ~74 岁,平均年龄为(61.24±2.03)岁;其病程为2 ~19 年,平均病程为(10.56±1.28)年。在单药组患者中,有男13 例(占54.17%),女11 例(占45.83%);其年龄为51 ~75 岁,平均年龄为(61.52±1.97)岁;其病程为3 ~17 年,平均病程为(10.77±1.20)年。两组患者的一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

用乙酰半胱氨酸胶囊(生产厂家:广东人人康药业有限公司;批准文号:国药准字H20000519 ;规格:0.2 g/ 粒)对单药组患者进行治疗,其用法是:口服,0.2 g/ 次,2 次/d。用吡非尼酮片联合乙酰半胱氨酸胶囊(其用法同上)对双药组患者进行治疗。吡非尼酮片(生产厂家:北京凯因科技股份有限公司;批准文号:国药准字H20193259;规格:200 mg/ 片)的用法是:口服,200 mg/ 次,3 次/d。两组患者均持续治疗2 个月。

1.3 疗效判定标准与观察指标

比较两组患者的临床疗效。用显效、有效、无效评估其疗效。显效:治疗后患者的咳嗽、咳痰、进行性呼吸困难等症状消失,其活动后无异常表现。有效:治疗后患者的咳嗽、咳痰、进行性呼吸困难等症状明显减轻,其活动后出现轻度发绀的表现。无效:治疗后患者的咳嗽、咳痰、进行性呼吸困难等症状未减轻,其活动后出现中重度发绀、喘息等表现[5]。治疗前后,比较两组患者血清白细胞介素-4(IL-4)和干扰素-γ(INF-γ)的水平、肺纤维化指标、氧化应激指标及肺功能指标。肺纤维化指标包括血清Ⅳ型胶原蛋白(Ⅳ-C)、Ⅲ型前胶原蛋白(PC Ⅲ)和透明质酸(HA)。氧化应激指标包括血清丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)和GSH。肺功能指标包括最大呼气流量(FVE)、用力肺活量(FVC)和呼气峰值流速(PEF)。

1.4 统计学方法

用SPSS 20.0 软件处理本研究中的数据,计量资料用±s表示,用t检验,计数资料用% 表示,用χ² 检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

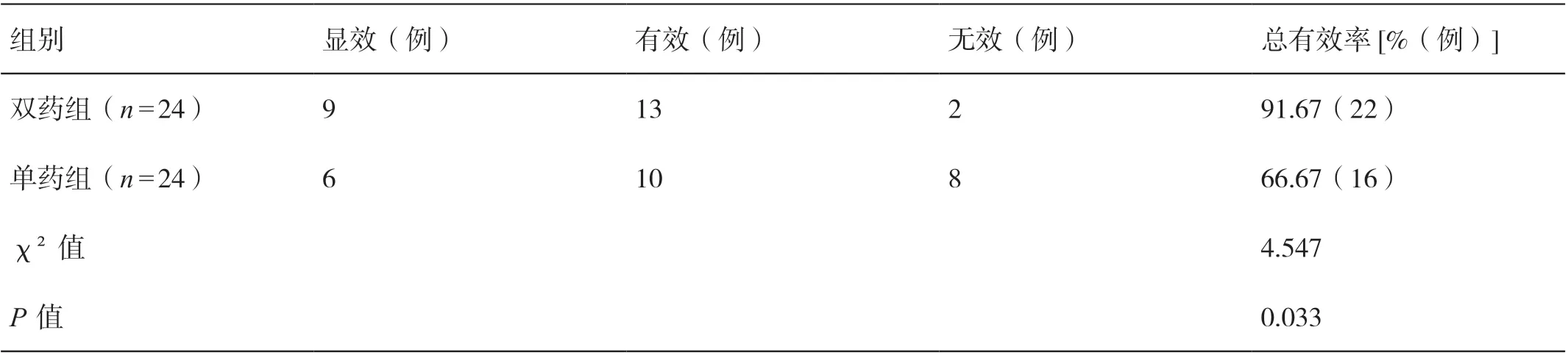

2.1 两组患者临床疗效的比较

双药组患者治疗的总有效率为91.67%,单药组患者治疗的总有效率为66.67%,二者相比差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者临床疗效的比较

2.2 治疗前后两组患者血清IL-4、INF-γ水平的比较

治疗前,两组患者血清IL-4、INF-γ 的水平相比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,双药组患者血清IL-4 的水平高于单药组患者,其血清INF-γ 的水平低于单药组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 治疗前后两组患者血清IL-4、INF-γ 水平的比较(ng/L,± s)

表2 治疗前后两组患者血清IL-4、INF-γ 水平的比较(ng/L,± s)

组别血清IL-4血清INF-γ治疗前治疗后治疗前治疗后双药组(n=24)265.18±23.66340.57±30.14200.36±20.14146.58±13.69单药组(n=24)269.23±24.01302.95±27.22204.23±20.57180.23±15.77 t 值0.5894.5380.6597.894 P 值0.5590.0010.5130.001

2.3 治疗前后两组患者肺纤维化指标的比较

治疗前,两组患者血清Ⅳ-C、PC Ⅲ、HA 的水平相比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,双药组患者血清Ⅳ-C、PC Ⅲ、HA 的水平均低于单药组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 治疗前后两组患者肺纤维化指标的比较(μg/L,± s)

表3 治疗前后两组患者肺纤维化指标的比较(μg/L,± s)

组别血清Ⅳ-C血清PC Ⅲ血清HA治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后双药组(n=24)136.58±24.7791.26±7.38103.54±10.2670.23±5.28158.37±12.4589.35±7.24单药组(n=24)135.91±24.23105.44±9.21101.09±10.1084.13±7.20160.20±12.33102.30±9.11 t 值0.0955.8860.8347.6270.5125.452 P 值0.9250.0010.4090.0010.6110.001

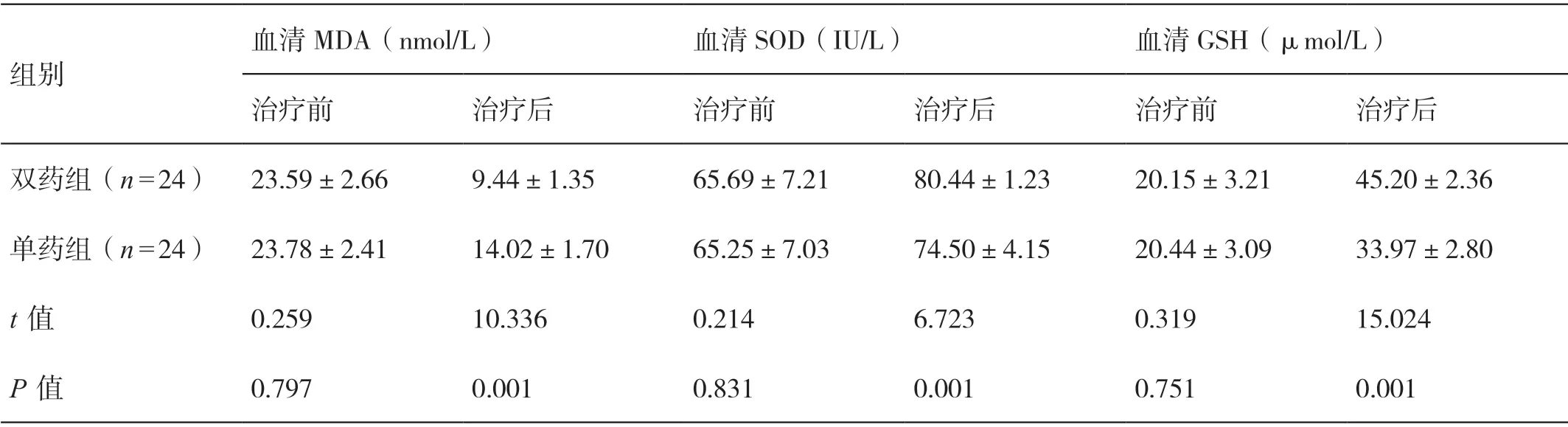

2.4 治疗前后两组患者氧化应激指标的比较

治疗前,两组患者血清MDA、SOD、GSH 的水平相比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,双药组患者血清MDA 的水平低于单药组患者,其血清SOD、GSH 的水平均高于单药组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 治疗前后两组患者氧化应激指标的比较(± s)

表4 治疗前后两组患者氧化应激指标的比较(± s)

组别血清MDA(nmol/L)血清SOD(IU/L)血清GSH(μmol/L)治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后双药组(n=24) 23.59±2.669.44±1.3565.69±7.2180.44±1.2320.15±3.2145.20±2.36单药组(n=24) 23.78±2.4114.02±1.7065.25±7.0374.50±4.1520.44±3.0933.97±2.80 t 值0.25910.3360.2146.7230.31915.024 P 值0.7970.0010.8310.0010.7510.001

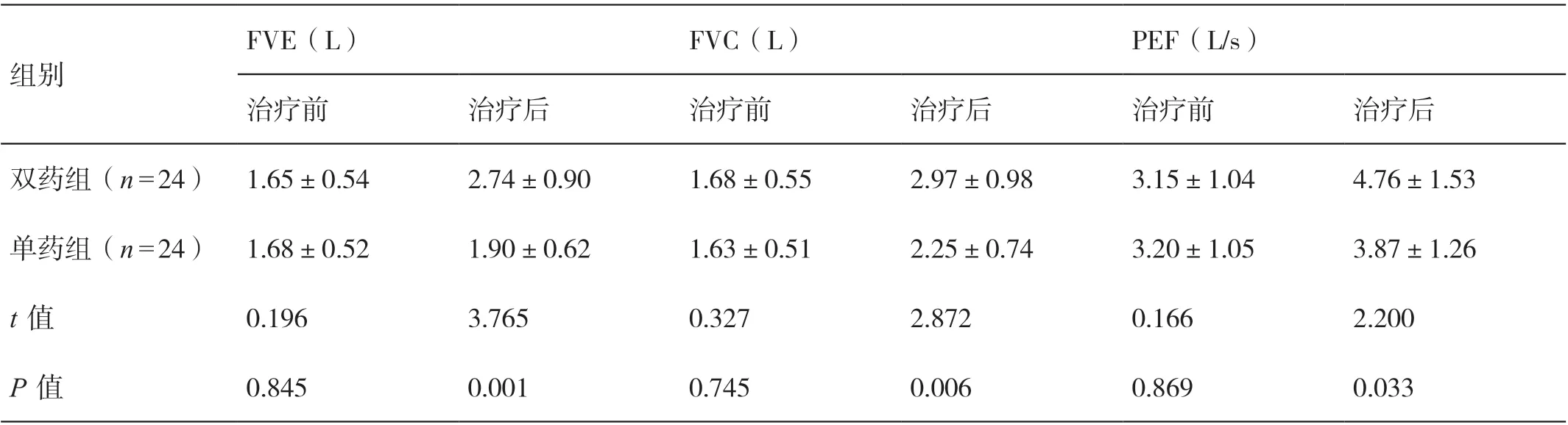

2.5 治疗前后两组患者肺功能指标的比较

治疗前,两组患者的FVE、FVC、PEF 相比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,双药组患者的FVE、FVC、PEF 均高于单药组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表5。

表5 治疗前后两组患者肺功能指标的比较(± s)

表5 治疗前后两组患者肺功能指标的比较(± s)

组别FVE(L)FVC(L)PEF(L/s)治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后双药组(n=24) 1.65±0.542.74±0.901.68±0.552.97±0.983.15±1.044.76±1.53单药组(n=24) 1.68±0.521.90±0.621.63±0.512.25±0.743.20±1.053.87±1.26 t 值0.1963.7650.3272.8720.1662.200 P 值0.8450.0010.7450.0060.8690.033

3 讨论

IPF 也叫特发性间质性肺炎,其发病机制目前尚未彻底明确。研究指出,IPF 的发生可能与自身免疫因素、遗传因素、病毒感染因素及环境因素等有关。此病患者可出现肺泡上皮细胞受损、炎性因子渗出、成纤维细胞堆积等病理变化[6-7]。研究指出,生长因子、细胞因子及趋化因子等因子在IPF 的发生、发展中发挥着重要作用。临床上通常以抑制上述细胞因子、抗炎为主要原则治疗此病[8]。本研究的结果显示,治疗后双药组患者血清IL-4 和INF-γ 的水平、肺纤维化指标、氧化应激指标及肺功能指标均优于单药组患者。这说明,用吡非尼酮联合乙酰半胱氨酸治疗IPF可取得较好的疗效。乙酰半胱氨酸是一种黏液溶解剂,可通过降低痰液的黏稠度促进痰液的排出。此药还可起到抗氧化的作用,抑制INF-γ 的活性,切断核因子κB(NF-κB)信号的传导途径,促进炎症反应的消失。乙酰半胱氨酸可消灭自由基,避免炎性细胞产生活性氧,增强细胞在缺血缺氧状态下的抗氧化能力,有效减轻细胞损伤[9-11]。吡非尼酮是一种细胞因子抑制剂,可通过调节或抑制某些细胞因子(如纤维细胞生长因子、转化生长因子-β、结缔组织生长因子等)抑制成纤维细胞的生物学活性,减少细胞的增殖和基质胶原的合成,还可起到抗炎、抗氧化、减轻脂质过氧化反应等作用[12]。

综上所述,用吡非尼酮联合乙酰半胱氨酸治疗IPF 的效果显著,能有效减轻患者机体的炎症反应和氧化应激状态,延缓其肺纤维化的进程,改善其肺功能。