停车换乘行为影响因素研究综述

2022-03-18秦洪彬张德凯

秦洪彬 张德凯

关键词 停车换乘;影响因素;选择行为预测

中图分类号 U491 文献标识码 A 文章编号 2096-8949(2022)04-0175-03

0 引言

停车换乘指出行者从低承载率交通工具出行方式通过停车换乘设施这一空间场所媒介向高承载率交通工具出行方式转换的一种交通出行方式。从广义上来讲,由自行车、摩托车、小汽车等低承载率的交通工具出行方式向公共汽车、城市快速公交、城市轨道交通等高承载率交通工具出行方式的转换都属于停车换乘。从狭义上来讲,由于受到城市对摩托车等交通工具的限制和小汽车的普及,停车换乘仅指小汽车出行这一种低承载率交通工具出行方式向上述几种高承载率交通工具出行方式的转换。

停车换乘最早起源于20世纪60至70年代的一些欧美城市,如英国牛津城、德国法兰克福、美国华盛顿州等,其主要是为了应对私人小汽车数量快速增长,中心城道路扩张受限,停车资源供应紧张而实施的交通管理措施。由于实施初期缺乏相应的配套政策,公共交通的服务品质较低,且人们绿色出行的意识不足,其广泛应用的过程往往几经波折。欧美城市的人口规模及用地规模普遍较小,其停车换乘的形式不局限于小汽车换乘轨道交通,也有部分小汽车换乘地面公交、自行车换乘公共交通等。P&R出行方式能够被广泛推广的前提往往是优质快捷的公共交通服务及对进入中心城区车辆的限制限行政策。一些高密度人口国家在都市圈层面发展了P&R停车换乘设施,如日本与韩国的中心城市圈、新加坡等。其主要围绕城际通勤铁路300 m范围内建设停车换乘设施。国内的停车换乘设施建设刚刚起步,对于停车换乘的相关建设大多处于规划阶段,进行试点的城市也只有上海、北京。以北京为例,到2015年北京市已在安河橋北、天宫院等31处城市轨道交通站点建设了40个P&R停车场,能为市民提供8 374个停车换乘车位。北京市规划到2020年为市民提供停车换乘车位2.1万个,设置71处城市轨道交通站点换乘停车场。

1 国外研究现状

目前,国外的研究人员针对停车换乘行为进行了全方位的且较深层次的研究,并将研究结果应用到实际停车换乘系统的建设中。研究经验表明,影响私家车使用者选择停车换乘的行为的因素可分为两方面,即主观因素与客观因素,主观因素包括驾驶员的个人属性包括年龄、收入、驾驶性格等;客观因素包括出行的目的、环境因素、设施水平、相关政策法规等。

1.1 主观因素影响

影响出行者选择停车换乘的主观因素可以概括为两点,一是个人自身属性,二是出行属性。自身属性即性别、年龄、性格、经济情况等本身存在的属性,每个个体都有其独特的属性。Clayton W[1]针对英国巴斯市城市中心停车场CCCP和P&R停车场用户进行基于实地调查的比较实证案例研究。实验结果表明:年龄、性别和收入与使用P&R的选择密切相关,而出行距离和出行规模(单独出行还是结伴出行)同样影响使用CCCP的决定,出行的频率和目的似乎影响比重不大。Hess[2]基于行为调查和意向调查,建立了非集计模型,对通勤出行者的停车换乘出行行为进行了分析。研究结果表明:通勤出行者的经济情况、性别、对小汽车的依赖性以及目的地是否方便停车等因素都会影响出行者选择P&R的概率,且较为显著,如高学历、高收入的人群会更倾向于选择P&R设施。出行属性分为出行目的与出行距离,其中出行目的可分为通勤与非通勤,选择停车换乘行为的群体主要为通勤出行者,通勤距离可分为短距离出行与长距离出行,出行距离进而对出行时间产生限制,出行者是否选择停车换乘部分原因是受到出行时间的限制,国外的停车换乘设施大多建立在中心城区外围处,因此选择停车换乘方式的出行者多是由城市外围进入中心区。

1.2 客观因素影响

P&R的出行过程主要包括四部分:驾驶车辆抵达换乘设施过程、下车步行过程、等待地铁过程以及最后地铁上的乘车过程,可以看出在整个出行过程中,轨道交通是十分重要的一环,轨道交通的运行状况包括拥挤度、准点率等对出行者是否选择停车换乘有着非常重要的影响。Karamychev[3]运用专业模型研究出行者选择停车换乘系统的原因,根据研究表明,费用与公共交通的服务质量是影响居民出行方式的主要原因,指出了停车换乘系统与主要公共交通网络的直接连接至关重要。Shen and Chen[4]对停车换乘的使用者进行了研究分析,安全性、公共交通服务质量和相对行程时间对停车换乘设施的成功与否起到关键性的影响,这也是我国现阶段在P&R建设中相对薄弱的一环,忽略了公共交通服务质量水平也对停车换乘选择起着至关重要的作用。Song.Z[5]改善了停车换乘的选址及车位数量,并取得了显著的效果从而间接证明了停车换乘设施的位置与容量对于出行者选择停车换乘的影响。

2 国内研究现状

陈佩虹[6]通过SP调查方法,建立了北京市出行者停车换乘选择的二项logit模型,筛选出显著影响出行者停车换乘行为选择的9项因素,即:教育情况、工作、经济水平、出行距离、道路是否拥挤、停车费用、停车时间、换乘设施的容量、换乘设施与公共交通之间的换乘步行距离。最终总结得出:

(1)教育水平越高的人群越偏向选择停车换乘。

(2)相对于企业管理人员、自由职业者,事业单位普通员工更容易选择停车换乘。

(3)家庭经济水平与选择停车换乘呈负相关关系。

(4)出行距离与停车换乘选择意向呈正相关关系。

(5)停车换乘选择倾向与道路拥挤水平、停车时间以及乘车费呈正相关关系。

(6)停车换乘设施与公共交通之间的换乘便利性极大地促进人们选择停车换乘,其中包括换乘步行时间、换乘等待时间以及停车设施的容量等。此外,该文献对与停车换乘设施特征相关的三个因素设计正交试验进一步分析。通过建立合理的模型与实际调查数据相结合得到具体的影响出行者换乘行为的因素,与出行者选择停车模式的意愿。虽然每个城市的具体情况不同,但是该结论对各城市改善发展停车换乘模式和提高出行者选择停车换乘意愿提供了良好的理论基础。

王倩[7]通过查阅历年的相关统计数据,针对出行者的出行全过程,对出行需求进行分析,最后得出影响出行选择的关键因素主要为:自身特征、家庭特征、出行属性、经济特征和政策特征的因素。并通过组织进行RP与SP相结合的交通调查方式,收集出行数据,整理得出不同因素影响下的居民出行数据,确定影响出行的主要因素。基于影响出行选择的相关因素,建立Multi-Nomial Logit模型,定量分析相关因素的影响程度,并得到居民的出行选择概率方程。该文献研究了居民的出行选择行为和停车换乘出行需求预测的问题,通过对影响因素、需求预测分析,为建设停车换乘系统提供了理论支撑。但是调查采集到的数据仅仅是苏州古城中心的部分地点,覆盖范围较小,样本的数量为358份,因此数据的有效性可能会对结果造成影响。还应提高实验地点的覆盖率、样本数量和模型的精度。最后模型中的影响因素仅从出行者自身的角度出发,忽略了城市大环境如规模、经济、政府政策、换乘设施等其他因素对于出行方式选择的影响,缺乏一定的全面性。

现有研究主要是如何提高停车换乘设施对出行者的吸引力,吸引小汽车出行者,但缺乏考虑P&R停车位不足的情况下,出行者换乘失败后换乘行为的研究。关宏志[8]通过北京市亦庄开发区两处停车设施的停车调查,对P&R停车位不足下停车换乘的需求特性进行了分析,同时通过建立非集计模型,对出行者换乘失败后的出行行为进行了进一步研究,得到以下结论:

(1)出行者在换乘失败后的行为决策过程一般为,先确定交通方式(停车换乘或自驾车),若选择停车换乘,则考虑如何换乘前往目的地。

(2)影响出行者换乘失败后出行行为的主要影响因素包括出行时间、费用、是否限号、出行时间充裕程度、停车时长、停车费率、停车费优惠幅度、换乘距离和等待P&R车位时间。

(3)换乘距离对出行者换乘失败后的选择有较大影响。该文献在P&R停车位不足且周边存在对外开放的社会停车设施下展开研究,希望利用P&R周边的社会停车场,为无法顺利停车换乘的出行者提供合法停车位。这样当社会停车场的泊位利用率不高时,吸引停车换乘者停车,既能提高停车场运营收入,又能解决换乘失败后出行者停车。徐尔冬[9]选取了部分上海市轨道交通站点周边实施停车换乘优惠政策及未实施停车换乘优惠政策的两类停车场进行P&R出行行为及意愿的问卷调查,发现采用停车换乘方式出行的主要人群为一般收入的通勤出行者,并得出以下结论:

1)选择P&R出行受公共交通服务品质,交通限行限制政策及中心城道路情况影响较大。

2)进一步完善P&R停车收费政策,加强停车信息化平台建设,提高停车换乘便捷度是进一步提高P&R吸引力的关键。

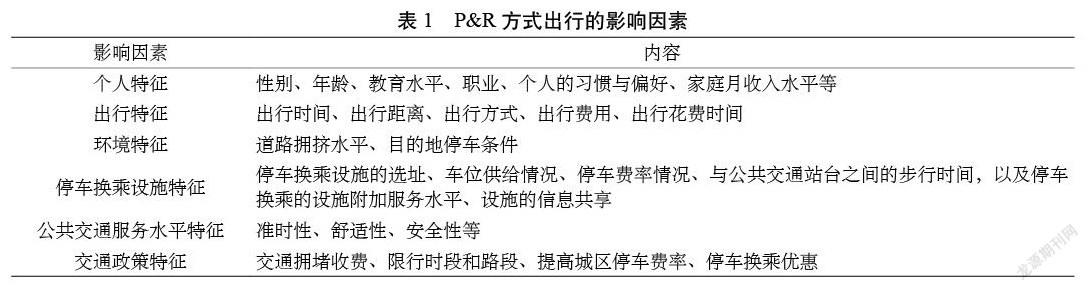

综合国内对选择P&R方式出行的影响因素的研究,可将影响出行者选择P&R的影响因素分为6类。如表1所示。

综上所述,国内在出行行为研究和需求预测方面得到了较为成熟的研究成果,与国外有所差别。如国内研究认为性别与选择停车换乘出行相关性不大。我国的经济发展水平与国情以及交通政策环境与国外不同,对于停车换乘行为的影响因素我国与国外的侧重点存在差异,国外对于一些因素的研究并不能应用在国内。此外,国内的研究大多集中在停车换乘的设施选址、车位容量以及道路拥堵水平方面,结合与之接驳的公共交通的整体研究较少,忽略了公共交通服务水平对于停车换乘的影响,由于我国停车换乘设施具体投入使用的例子较少或发展不健全的原因,因此国内缺少结合现有停车换乘出行情况加以分析的研究。

3 结论

停车换乘作为一種交通需求管理策略,主要是通过建设停车换乘设施来引导小汽车出行方式向轨道交通方式转移,进而达到缓解中心区交通拥堵的目的,实现绿色交通的发展。在此背景下,该文归纳了选择停车换乘行为的影响因素,包括主观因素与客观因素,其中又细化分为个人因素如性别、年龄、性格等;环境因素如道路拥堵情况、天气情况;出行因素如出行目的与出行距离等;设施因素如换乘设施的车位供给情况、停车费用等;公共交通接驳便利性因素包括步行时间、等待时间、准点率等以及相关政策因素等。基于出行选择的相关因素,为建立停车换乘需求预测模型提供基础。同时总结了国内与国外影响因素的异同,阐明停车换乘的发展需结合当地的实际情况,因地制宜地建设换乘设施,为我国停车换乘的建设和发展提供的一定的思路与方法。所研究的问题深度还远远不足,之后须结合实际停车换乘站点使用情况与该城市的具体情况,建立更加具体且全方位的停车换乘系统选择指标评价体系。

参考文献

[1]Clayton, W. Ben-Elia, E. , Parkhurst, G. and Ricci, M. Where to park? A behavioural comparison of bus-based park and ride and city centre car park usage in Bath, UK[J]. Journal of Transport Geography. 2014(2): 124-133.

[2]Hess, Daniel Baldwin. Effect of free parking on commuter mode choice: Evidence from travel diary data[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2011(1): 35-42.

[3]Karamychev V, Reeven P V. Park-and-ride: Good for the city, good for the region [J]. Regional Science & Urban Economics, 2011(5): 455-464.

[4]Shen Q, Chen P, Pan H. Factors affecting car ownership and mode choice in rail transit supported suburbs of a large Chinese city[J]. Transportation Research Part A Policy and Practice, 2016(94): 31-44.

[5]Song Z, He Y, Zhang L. Integrated planning of park-and-ride facilities and transit service[J]. Transportation Research Part C Emerging Technologies, 2017(74): 182-195.

[6]陈佩虹, 史明鑫. 北京市停车换乘行为影响因素分析[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2019(1): 38-47.

[7]王倩. 大城市停车换乘(P&R)选择行为及其出行需求预测方法研究[D]. 南京:东南大学, 2018.

[8]关宏志, 刘瑞远, 曾敏耀. 考虑停车换乘停车位不足的停车换乘行为[J]. 北京工业大学学报, 2019(6): 593-600.

[9]徐爾冬. 基于城市轨道交通车站的停车换乘系统研究[D]. 西安:长安大学, 2016.

1848500520358