美国战术核武器发展及对潜艇攻击效能研究*

2022-03-17陈建华徐利明葛德宏

陈建华 徐利明 颜 骥 葛德宏

(1.海军潜艇学院 青岛 266199)(2.中国人民解放军92267部队 青岛 266102)

1 引言

战术核武器虽然不是新概念,但是近年来美国对其显示出的高度重视值得警惕[1~3]。拜登政府虽然曾表态将降低核武器作用,但仍将继续推进核现代化工作[4]。战术核武器使用门槛低、适用性广,极有可能被美国在特定的战术行动中使用[5]。随着我海基核力量不断发展,美国使用战术核武器对核潜艇特别是弹道导弹核潜艇进行攻击也绝非不可能。当前,关于战术核武器对潜攻击的可能方式及毁伤效能方面的研究尚未见报道。因此,有必要对该问题进行研究。

2 美国战术核武器研发部署情况

美国近年来发展和计划发展的新型战术核武器主要有以下三种。

一是搭载新型低当量核弹头W76-2的潜射弹道导弹[6]。作为低当量核弹头,W76-2当量调节范围为5kt~7kt,其前身可追溯到1978年开发的战略核武器W76-0核弹头(100kt当量)。2008年美国将W76-0当量减小为90kt,命名为W76-1。2018年再次将 W76-1当量减小为 5kt~7kt,命名为W76-2。发射载体为三叉戟Ⅱ-D5潜射弹道导弹。据报道,美国于2019年底由“俄亥俄”级战略导弹核潜艇田纳西号(SSBN-734)首次携带W76-2型核弹头三叉戟Ⅱ-D5潜射弹道导弹在大西洋中进行了载弹巡航,并于2020年1月11日返回佐治亚州金斯湾核潜艇基地[7]。

二是被称为“核掩体炸弹”的低当量重力炸弹B61-12。其前身是战术核炸弹B61,当量范围为0.3kt~500kt。后美国对B61进行改进设计,使其能从战斗机和轰炸机上投掷打击位于地下深处(最大100m)的目标,即为B61-12。此外,将当量调整范围改为 0.3kt~1.5kt和 10kt~50kt两段,从而使其实战应用的灵活性大为提高。B61-12安装了自旋姿控火箭发动机,使弹头投出后可飞行一段距离,并配备包括惯性测量装置在内的新型“制导尾翼工具包组件”,落点误差大幅降低,据估计可达5m以内。目前,B61-12已经完成在F-15E、F-16、F-35A以及B-2等多个平台的投掷测试,可见其具有广泛适用性,因此被称为美国核武库中“最危险的核弹”[8]。该型核弹原计划在2020年后投入量产,2025年前生产约480枚,部署到北约欧洲盟国的6个空军基地。但由于部分零部件存在寿命问题,量产延期到2022年。据报道,美国能源部已于2021年12月底正式交付“首枚生产型”B61-12核航弹[9]。

三是重造退役的“战斧”巡航导弹,并在其上搭载低当量核弹头,这是更长期的计划。冷战时期,“战斧”巡航导弹能以3m以内的精确度打击约1600km~2500km的目标,因而成为搭载450kg常规弹头和200kt级W80核弹头的经典武器系统。目前该型导弹具体部署时间、弹头型号和当量大小都未正式确定,但据推测,可能会是W80-4核弹头的改进型。W80-4是对搭载在现役空射巡航导弹(ALCM)上的W80-1核弹头(最大100kt)进行延寿改良而来。预计其将作为正在研发的新型核巡航导弹的核弹头。

总结美国三种新型战术核武器特点,见表1。

表1 美国的三种新型战术核武器

3 核爆炸及水下核爆炸毁伤机理

3.1 核爆炸的杀伤破坏因素和特点

核爆炸的杀伤破坏因素主要有冲击波、光辐射(或称热辐射)、早期核辐射、剩余核辐射(放射性沾染)和电磁脉冲[10]。对于纯裂变的武器来说,上述各杀伤破坏因素占爆炸能量的比重分别为冲击波和光辐射约占85%,早期核辐射约占5%,剩余核辐射约占10%,电磁脉冲仅占1%到1‰。而纯聚变武器的爆炸不产生剩余核辐射,早期核辐射所占的比例不变,冲击波和光辐射所占的比例增加到95%。一般的核武器总是既有裂变部分又有聚变部分,仅二者的比例有差别而已。

上述杀伤破坏因素中,冲击波、光辐射、早期核辐射和电磁脉冲都是在爆后几秒到几十秒时间内起作用,故又称为瞬时杀伤破坏因素。尽管其杀伤破坏范围与当量有关,但最大不会超过一二十公里。剩余核辐射是以放射性沾染的形式起杀伤作用的。只有在地爆条件下它的作用才比较突出,持续的时间比较长,作用的范围也比较大。

一般来说,核爆炸的杀伤破坏是多种因素综合作用的结果。对于人员,以复合伤为主。对于物体,则主要是冲击波和光辐射的综合破坏。不同爆炸方式下,各个因素所造成的杀伤破坏范围不同,因而杀伤破坏特点也不相同。一般来说,空爆方式下光辐射较强且杀伤破坏范围较大,爆心附近冲击波相对弱但杀伤破坏范围较大。空爆方式可用于大面积破坏地面以上目标和杀伤开阔地面人员,但不能破坏地面以下硬目标,是袭击城市的最佳方式。而地爆方式下,光辐射比空爆弱且杀伤破坏范围也比空爆小,但爆心附近冲击波很强,可能形成弹坑,可以破坏地下硬目标。

3.2 水下核爆炸的毁伤机理

对于水下核爆炸,由于水的影响,其毁伤机理与空爆和地爆有所区别。水下核爆炸所释放的能量主要以高温高压气体的形式作用于周围水体。由于水的密度远大于空气密度,其压缩性通常只有空气的1/30000~1/20000,因此水中核爆炸所产生的破坏作用要比在空气中的爆炸强烈得多,并且水中冲击波随距离增加而衰减的速度相对更慢。通常将水下核爆炸过程分为核爆炸、冲击波的形成和水中传播以及气泡的脉动过程三个阶段[11]。期间产生的载荷主要有两种,即冲击波载荷和气泡脉动载荷。

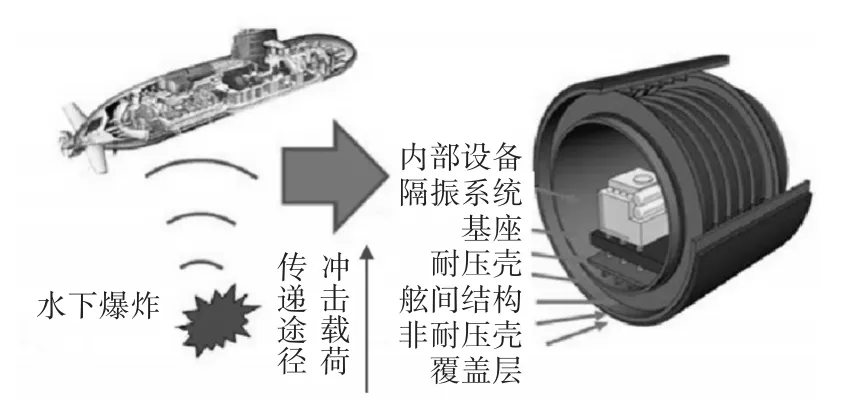

冲击波载荷对应的能量通常在极短时间内达到峰值,并从爆炸点向外传播,且持续时间较短。冲击波载荷主要对潜艇结构产生局部破坏效应,并会对艇载设备造成冲击毁伤[12]。研究表明,艇载设备的抗冲击性能通常低于艇体结构,即舰艇整体抗冲击能力的薄弱环节往往是艇载设备的抗冲击性能。冲击波载荷在潜艇和艇载设备的传播情况如图1所示。

图1 冲击波在潜艇和艇载设备的传播示意图

气泡脉动载荷主要来自爆炸后高温高压气体所形成的球状气泡,这些气泡产生频率较低的气泡脉动压力,从而推动周围的水径向流动。气泡脉动引起的二次冲击波强度约为首次冲击波强度的10%~20%,但由于气泡脉动通常可以延续多个循环,持续时间远大于首次冲击波的持续时间,因此对外做功能力与首次冲击波基本相当,且气泡脉动的低频特性使其容易激起潜艇结构的低频振荡,造成潜艇结构整体破坏。

4 美国战术核武器对潜攻击的可能方式

纵观美国上述三种战术核武器,结合核爆炸及水下核爆炸毁伤机理分析,认为美国战术核武器对潜攻击的可能方式有两种,即潜射+水面爆炸和空投+水下爆炸。之所以不选择空爆方式,是因为空爆方式不利于核爆炸的冲击波作用对水下潜艇产生毁伤。

4.1 潜射+水面爆炸

美国可用于水面爆炸对潜攻击的战术核武器包括W76-2和W80-4。目前,W76-2型核弹头应用已经成熟。该型弹头的发射载体为三叉戟Ⅱ-D5潜射弹道导弹,发射平台为“俄亥俄”级战略导弹核潜艇。W80-4型核弹头尚处于远期计划中,其发射载体推测为再造的战斧巡航导弹,发射平台为“俄亥俄”级巡航导弹核潜艇。二者发射平台和发射载体的技术性能和可靠性都已得到充分验证。就落点精度方面来说,W76-2型可达到CEP 90m的量级,而W80-4则可达到3m以内,都足以打击潜艇级别的点目标。

由于弹头不具备“钻地”功能,二者的爆炸方式不可能为水下爆炸,而空爆方式又不利于核爆炸的冲击波作用对水下潜艇产生毁伤。因此,W76-2和W80-4型核弹头在对潜攻击时的爆炸方式最有可能为水面爆炸,这样可以最大限度地发挥核爆炸的冲击波毁伤作用。

4.2 空投+水下爆炸

为了能从战斗机和轰炸机上投掷打击位于地下深处(最大100m)的目标,美国对原B61进行改进设计,从而形成了B61-12核弹头。作为具有“钻地”能力的重力核炸弹,B61-12核弹头显然也可以实现水下爆炸。其投掷平台包括F-15E、F-16C/D、F-35、B-1B、B-2A,B-52,B-21等众多战斗机和轰炸机,作战使用灵活性高。其落点精度可达到5m以内,足以打击点目标。水下爆炸方式产生的冲击波对潜艇威胁极大,加上足够高的落点精度,使得B61-12核弹头能够最大程度杀伤水下潜艇,其量产服役后极有可能成为美国利用战术核武器实施对潜攻击的主要武器。

5 毁伤效能初步计算

打击效果指标是衡量作战行动效果的一个数量指标。目标类型不同,打击效果的表示方法也不相同。战术核武器对潜艇实施攻击,可以将潜艇视为点目标。导弹对点目标打击,以其对点目标的毁伤概率值为其打击效果指标。

5.1 打击固定点目标时的毁伤效能

对点状目标打击,导弹不一定直接落在点状目标上,只要落在以目标为中心,以导弹的毁伤半径为圆的区域内,就可以达到对目标的毁伤目的。所以,计算点状目标的命中概率时,实质上就是计算导弹落在以目标为中心,以毁伤半径为圆的范围内的概率,则单枚导弹对点目标的毁伤概率为

式中:p为命中1枚导弹对点目标的毁伤概率;K=R毁伤/E;ρ=0.4768;R毁伤为导弹对目标的毁伤半径;E为导弹落点的概率偏差;E横为导弹落点的横向概率偏差;E纵为导弹落点的纵向概率偏差。

多枚导弹对点目标的毁伤概率为

式中:N为发射导弹的数量。

分析式(1)可知,毁伤概率p主要取决于K值,即导弹对目标的毁伤半径R毁伤与导弹落点概率偏差E的比值。K值越大,则毁伤概率p越大;反之,K值越小,则p越小。进一步,由于R毁伤通常为一定值,则毁伤概率p主要取决于导弹落点概率偏差E。E值越大,则毁伤概率p越小;反之,E值越小,则p越大。

关于核爆炸对目标的毁伤半径,目前主要参考相应的毁伤半径表。

5.2 打击水下潜艇时的毁伤效能

毁伤半径表中并未给出核爆炸对水下潜艇的毁伤半径,文献中也未见相关研究。参考表中重型航空母舰一栏,结合前述关于攻击方式的结论,选择比高为0,查表得50kt TNT当量对于航空母舰的毁伤半径为0.7km。为得到千吨级TNT当量的核武器对应的毁伤半径,利用多项式拟合预测方法,得到0.3kt、5kt和10kt对应的毁伤半径分别为535m、540m和550m。根据水下核爆炸毁伤机理,水中核爆炸所产生的破坏作用要比在空气中爆炸强烈得多,且水中冲击波随距离增加时哀减相对较慢,因此核爆炸对水下潜艇的毁伤半径应偏大,后续计算时均取为600m。

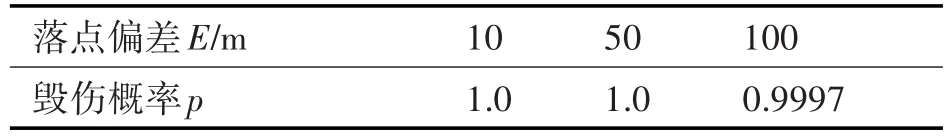

根据前述分析,美国战术核武器的落点精度已达百米甚至米级,远远小于其对水下潜艇的毁伤半径。若水下潜艇位置已知且不机动,则根据式(1)计算的毁伤概率p几近于1。具体结算结果见表2。

表2 美国战术核武器对位置已知水下潜艇的毁伤概率

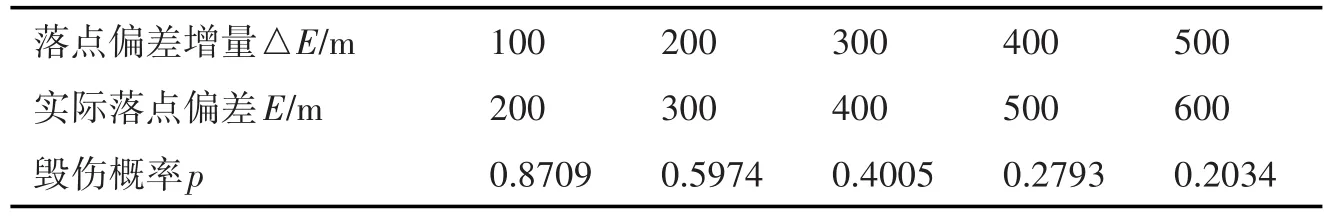

需要注意的是,上述计算是以水下潜艇位置已知且不机动为前提的。但水下潜艇与已知位置的固定点目标具有两方面差异:一是敌对我潜艇定位本身可能存在误差,记为δ,单位为m;二是潜艇在水下可以机动,假设在敌对我潜艇进行最后定位到敌导弹到达我潜艇上方爆炸的时间段内潜艇机动的距离,记为L,单位为m。

上述定位误差和机动距离,实际上相当于增大了战术核武器的落点误差,即导弹落点的概率偏差E。设导弹落点的概率偏差增大量为△E,并假设原导弹落点概率偏差为100m,则可计算相应毁伤概率,见表3。

表3 美国战术核武器对水下机动潜艇的毁伤概率

上述计算结果表明,增大实际落点概率偏差可有效降低美国战术核武器对潜艇毁伤概率。

在美国战术核武器自身落点偏差不变的前提下,要增大实际落点概率偏差,就要增大定位误差δ和机动距离L。因此潜艇在应对美国战术核武器攻击时,为降低敌战术核武器对潜艇毁伤概率,一方面应注意保持隐蔽性,采取一定的隐蔽性保持措施和水声对抗手段,增大敌方对潜艇的定位误差,另一方面在确知敌方将对潜艇实施战术核武器攻击时,应采取高速机动,尽量增大机动距离,远离敌战术核武器瞄准点。

6 结语

随着美国战术核武器的逐步发展成熟,美国将其用于特定战术行动的意欲不容乐观,用于攻击潜艇的可能性也不容忽视。应进一步深入研究美国战术核武器攻击潜艇的战术、技术方面的理论问题,为科学合理有效地应对提供理论支撑。