非体面工作者职业污名的作用机制及其应对策略*

2022-03-15张光磊殷向洲

张光磊 黄 婷 殷向洲

非体面工作者职业污名的作用机制及其应对策略*

张光磊 黄 婷 殷向洲

(武汉理工大学管理学院, 武汉 430070)

“非体面工作”是指在身体上令人不悦、社会认知程度不高的工作, 或者与我们道德观念中更英雄主义的东西背道而驰的工作类型。通过回顾非体面工作从业者职业污名的相关文献, 对非体面工作和职业污名的概念内涵进行划分与辨析; 基于认知评价理论构建了职业污名威胁感知过程模型, 探讨了非体面工作从业者职业污名的前因、评估、应对策略以及可能产生的潜在后果; 提出了未来潜在研究方向:(1)从动态视角探索职业污名的来源; (2)结合个体和情境因素探索职业污名管理的作用路径和作用效果; (3)考虑多样文化背景。

非体面工作, 职业污名, 自我意识, 认知评估

1 引言

垃圾清理工、清洁工、外卖员、屠夫、殡葬师、卡车司机……在新冠疫情期间, 这些昔日并未被人关注的工作及其从业者突然凸显在世人眼前。这些工作的共同点是其工作的本质被社会大部分人认为是“不体面的”(Ashforth & Kreiner, 2014b)。当“不体面”广泛地覆盖了工作的方方面面, 社会公众倾向将该职业视为“非体面工作”。社会将非体面工作委派给相应的职业群体, 并将这些群体污名化, 从事该职业的群体会被视为“非体面工作从业者” (Ashforth & Kreiner, 1999)。

现实生活中, 类似豪车男开窗抛物被阻而羞辱环卫工的新闻不绝于耳。这类事件既是非体面工作从业者污名化后处于弱势地位的一个缩影, 也折射出其面临的职业困局。事实上, 除上述以外, 非体面工作从业者在实际工作过程中还面临着众多的问题:清洁工的隐形体验(Rabelo & Mahalingam, 2019)、动物收容所工作者的压力及疲劳(Baran et al., 2012)、卫生保健工作者的经济脆弱性(Hartz & Wright, 2019)。而这些问题的来源则是职业污名, 职业污名(occupational stigma)是一种对于职业的负面社会评价。职业污名的研究主要集中在身份管理策略上——非体面工作从业者如何做才能让自己感觉更好, 他们有什么规范性和说明性的资源来做到这一点, 以及什么破坏了他们“净化”自己的努力(Ashforth & Kreiner, 1999; Barros, 2018; Benoit et al., 2020; Bosmans et al., 2016; Gunby & Carline, 2020)。职业并没有高低贵贱之分, 相反正是由于不同的工作才能保证社会的正常运转。职业污名对于职业的发展和成员的职业生涯有巨大的负面影响, 阻碍组织或行业的发展, 如何改善职业污名现状是企业面临的重要难题。

尽管学术界已经关注到非体面工作从业者职业污名的问题, 但多数研究是基于西方学者开展的, 国内相关研究还处于起步阶段。同时现有非体面工作从业者职业污名相关的研究多采用定性研究方法, 聚焦于单一职业, 缺乏对既有研究成果的整合性解读(Ashforth et al., 2017; Zhang et al., 2021)。此外, 非体面工作从业者职业污名现象尚存在内涵本质不清、成因、作用机制不明确的问题, 阻碍了对职业污名的深化研究。本文旨在了解非体面工作从业者在感知职业污名威胁的心理过程, 目标是构建一个职业污名感知的过程模型, 对国外职业污名相关的研究进行系统梳理, 首先界定非体面工作和职业污名内涵, 然后对职业污名的前因、管理策略以及影响后果等多方面进行探讨, 最后对未来研究方向进行展望, 以期推动有关非体面工作从业者职业污名的研究。

2 非体面工作及其从业者职业污名的内涵

2.1 非体面工作

不同学科分类中, 对非体面工作的认知和理解存在一定的差异性。社会学家Hughes (1951)最先提出“非体面工作”的概念, 指员工被分配去做那些在身体上令人不悦、社会认知程度不高的工作, 或与我们道德观念中更英雄主义的“东西”背道而驰的工作。基于相关文献的阅读和归纳, 本研究从以下视角——客观工作特征、主观认知和权变视角, 对非体面工作的概念内涵进行界定。非体面工作的内涵界定汇总如表1所示。

客观工作特征视角的研究认为, 非体面工作是工作内容属性的客观表现。基于Hughes (1951, 1962)的研究成果, Ashforth和Kreiner (1999)根据不同的职业或角色明确定义了三类非体面工作:身体非体面、社会非体面和道德非体面等工作。具体来说, 身体非体面是由于直接接触垃圾、死亡、污水等物质, 或在有毒、危险条件下工作; 社会非体面是由于经常接触被污名化的人、群体, 或与他人存在仆从关系; 道德非体面是由于其工作被认为是罪恶的、道德有问题的, 或经常涉及欺骗、侵入、违背礼仪规范等不当手段。最近的研究考虑了情绪非体面类型, 其特征是组织强制或职业规范的情绪表现或缺乏(例如, 客服)

(Rivera, 2018; Simpson et al., 2016)。Kreiner等人(2006)根据工作任务水平对非体面工作进行划分, 对职业中涉及非体面任务的广度和深度两个维度进行比较。广度指的是非体面任务所占的比例, 或是非体面的中心位置与职业身份的比例。深度指的是非体面的程度, 或是非体面工作从业者直接接触非体面的程度。

主观认知视角的研究认为, 非体面工作是外部观察者或从业者对于工作的消极评价或感知。Emerson和Pollner (1976)拓展了Hughes (1951)对非体面工作的定义, 将工作中被嫌弃、不受欢迎或挑战从业者自我形象的方面包括在内。他们发现当精神病医疗人员不得不对病人采取强硬的镇定措施时, 非体面工作的描述就出现了。Morales和Lambert (2013)将非体面工作细分为不洁的工作(unclean work)和受污染的工作(polluted work), 不洁的工作指的是与从业者所声称的身份不相容的任务, 受污染的工作指的是与工作声望有关但在特定情况下却有辱人格的工作。“非体面”是一种社会建构, 它不是职业本身或人本身固有的东西, 而是由人赋予的(Ashforth & Kreiner, 1999)。

权变视角的研究认为, 非体面工作是特定情境下外部群体对工作的差异化认知。Dick (2005)对非体面工作给出了一个更准确的定义, 认为没有职业本身是非体面的, 但考虑到某些任务可能被普遍认为是非体面的, 非体面的意义远不止物理意义, 其本质也是一个社会问题。工作被视为非体面的程度与外部环境有关, 人们对非体面工作的看法会随着环境的变化而改变(Ashforth et al., 2014a)。非体面工作的位置也会随着时间的推移而改变, 非体面工作从业者认为职业的非体面方面可能与他人所认为的非体面存在差异(Dick, 2005)。事实上, 非体面工作的归因来自个人、群体或亚文化的特有好恶(Kreiner et al., 2006)。

表1 非体面工作的定义

注:根据相关研究整理

尽管不同学者从不同视角对非体面工作的内涵进行了表述, 但大多研究者仅在特定情境下界定非体面工作, 并没有全面辨别非体面工作的内涵与外延。另外, 现有研究主要围绕非体面工作的客观工作属性层面, 未来的研究可以从认知、情感层面进一步挖掘非体面工作的内涵。

2.2 非体面工作从业者的职业污名

职业污名是赋予从事某种职业角色的个人或团体的一种不可信的属性(Pinel & Paulin, 2005)。职业污名是由社会建构而来的, 它源于社会上一种主流观念, 即体面就等于好, 非体面就等于坏(Ashforth et al., 2017; Douglas, 1966)。当工人们从事非体面工作时, 职业污名就会附着在他们身上, 使他们丧失了某些社会交往的资格, 从而导致身份贬值和其他负面的社会后果(Ashforth & Kreiner, 1999; Hughes, 1962), 这一过程被称为“污名化”。身体、社会和道德等三种非体面工作形式分别对应非体面工作从业者所面临的身体、社会和道德污名。

尽管以往文献表明, 职业污名的研究主要集中于非体面工作(Ashforth & Kreiner, 1999; Dick, 2005; Shantz & Booth, 2014; Zhang et al., 2021; 周晔, 黄旭, 2018), 但二者却有本质区别。主要表现

在两方面:一是定义视角不同。非体面工作主要是根据工作内容的特性来定义, 而职业污名主要是从认知视角来定义, 是外部群体和观察者对职业形成的负面刻板印象(蒋昀洁等, 2020); 二是两者的因果关系。职业污名主要来源于个人和群体所做的非体面工作, 而不是来源于个人和群体本身的特征(Kreiner et al., 2006)。换句话说, 由于非体面工作的某些特性不合时宜, 违背了社会秩序, 从而受到外界的污名化。无论个体的其他特征、品质如何, 一旦其参与到非体面工作中, 他人倾向将其与职业相关的负面刻板印象相联系。

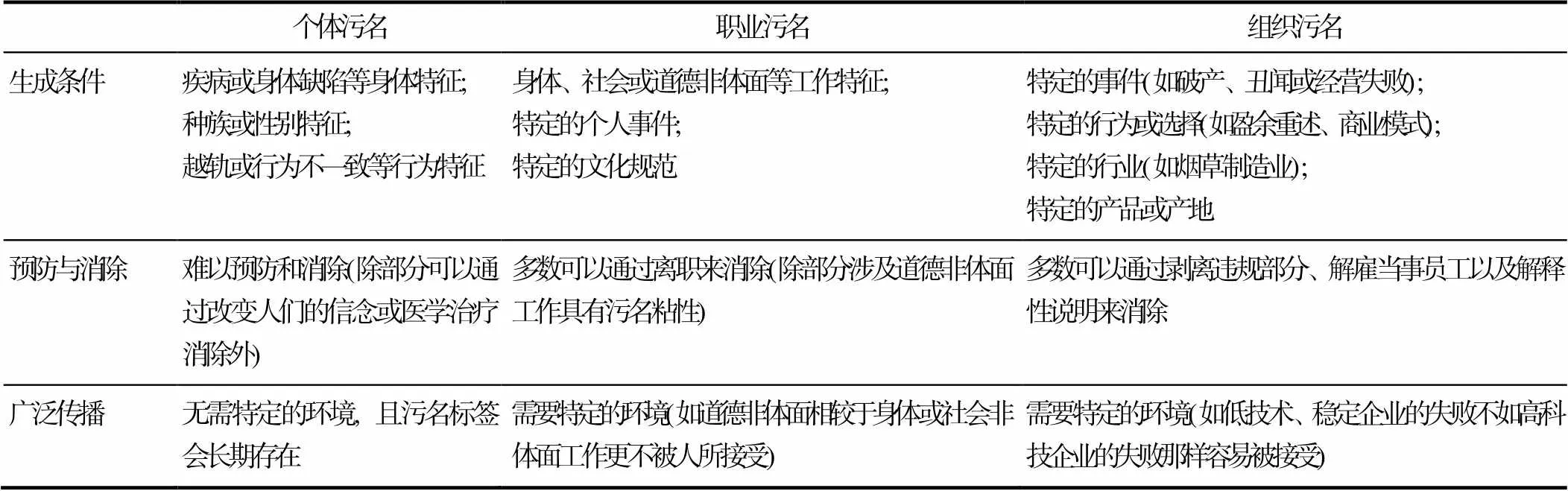

有关污名的文献涉及多个分析层面, 包括个人、职业、组织或行业, 但相关的文献大多是孤立的(Pescosolido & Martin, 2015; Pollock et al., 2019)。从概念演化上讲, 其他污名是个体污名的延伸, 现有文献并没有深入探讨不同层面污名的区别, 以及污名间的相互影响。针对这一情况, 本文借鉴Devers等人(2009)和张斌等人(2013)的文章, 从生成、管理与传播三个维度对个体污名、职业污名和组织污名做了区分(如表2)。

3 非体面工作从业者职业污名的前因

3.1 非体面工作从业者职业污名的来源

职业污名源自职业对社会规范的显著违背, 学者们倾向认为职业污名与社会秩序(强制执行规范)、人口生存(避免疾病)以及权力斗争(群体竞争)的结果有关(Benoit et al., 2018)。职业污名作为污名研究的一个分支, 我们从宏观、中观和微观层面梳理职业污名的主要驱动因素。

宏观层面的因素主要指法律/法规/社会政策和社会文化环境因素, 这些因素会影响外部群体对非体面工作从业者进行职业污名归因。正如Link和Hatzenbuehler (2016)指出:“政策以多种方式与多个群体的污名感密切相关, 法律、法规和政策是结构性污名的重要组成部分”。政府对某些职业乱象提出的公开批评也间接导致职业污名的产生。由于政府角色的特殊性, 政府对部分职业害群之马做出的权威判断, 相关媒体和公众将效仿权威政府的立场, 促使其他人给职业贴上负面标签, 从而加剧职业污名化的进程(Wang et al., 2020)。

表2 不同层次污名的区别

资料来源:Devers et al., 2019; 张斌等, 2013

社会文化环境包括社会文化、习俗、道德观念以及公众价值观等, 这些社会文化因素强烈地影响着人们对非体面工作的认知。职业污名在跨文化中普遍存在, 国家文化环境提供了一种包罗万象的意识形态。例如, Hadley等人(2007)发现某些国家的护理人员常常被认为是道德非体面的, 护理人员的工作包括与陌生人(尤其是男性)的身体接触和在夜晚执勤等, 由于宗教和文化信仰, 公众将护理活动与商业性工作相联系, 导致了该国护士职业污名的出现。社会的价值观念在职业污名发展过程中起着重要作用。例如, 殡葬职业提供了处理死者的方法, 但因殡葬人员所执行的任务超越了社会价值观念中的道德界限从而导致殡葬职业的污名化(Dick, 2005)。

中观层面的因素主要指媒体的影响。媒体为公众提供精心策划的信息, 将注意力集中在特定主题上, 媒体通过其信息传播者的角色塑造社会对职业的评价(Pollock et al., 2019)。Li等人(2020)的研究发现当媒体频频报道导游强迫游客购买礼品从而获得高额回扣和佣金等负面新闻, 给导游职业贴上“不好”、“脏”等标签, 显著增强了公众对导游职业污名的感知。另外, 媒体更多的是构建事件的一个版本, 在构建和传达信息时不断进行说服和论证以支持自身观点的正确性, 而忽视了其他版本。

微观层面的因素主要指公众、非体面工作从业者和工作的非体面属性的影响。公众和非体面工作从业者的心理、动机及行为间接推动职业污名的形成。公众对某些职业持有负面态度, 并在与非体面工作从业者的互动中以一种真实和频繁的方式展现出来, 加剧了职业的污名性质。个别从业者的消极行为造成的负面效应达到临界值时也会导致职业被污名化。若公众将个体“害群之马”的恶劣行径扩散到群体, 会引发职业污名和偏见的产生。同时, 以往研究中有证据表明, 非体面工作从业者(有意或无意地)也将与他们工作相关的、强加在他们身上的污名化观念固化。例如, Mikolon等人(2020)研究发现当销售人员(道德非体面)采用社会比较策略时, 反而会验证外部互动对象对职业的负面刻板印象预期, 并增强销售职业最初的道德污名。

工作的特定非体面属性直接推动职业污名的形成。具体来说, 工作中的非体面特征包括身体非体面、社会非体面和道德非体面。社会对工作非体面特征的消极看法转移到从事相关工作的群体上, 职业污名就被附着于非体面工作从业者身上。无论是涉及单一维度非体面还是多维度非体面的职业活动, 职业工作内容的污名化会促发消极的情感和行为反应。正如处理垃圾、动物体液或者排泄物被认为是非体面的和令人不悦的, 大多数人排斥和拒绝涉及清除物理污垢的职业。非体面的意义不仅体现在物理层面, 也包含对有序关系的破坏。例如, 一些职业的工作内容违背社会道德法则, 社会通过对这些职业进行污名化以处理非体面给社会分类造成的混乱或矛盾, 进而维护理想的社会秩序(Dick, 2005)。

综上所述, 驱动职业污名形成的因素包括:宏观因素(法律/法规/社会政策和社会文化环境)、中观因素(媒体)和微观因素(公众、非体面工作从业者和工作的非体面属性), 如表3所示。以往对职业污名来源的研究较为零散, 缺少系统性整理和归纳, 对污名来源背后的逻辑关系认识不足, 使得职业污名的研究缺乏定量和系统性研究。

3.2 非体面工作从业者职业污名的特征

职业污名涉及一系列特征, 在不同的社会环境中会引起不同的反应, 塑造并影响着公众对于非体面工作从业者的看法(Ragins, 2008)。本文主要梳理了四种与职业污名相关的特征:可见性、可控性、中心性和破坏性。

可见性指的是非体面工作从业者的职业污名在社会交往中可以被隐藏或伪装的程度(Crocker et al., 1989; Zhang et al., 2021)。工作角色经常是可见的, 尤其是在工作是身份核心组成部分的社会中, 但个体可以通过隐藏非体面工作职业身份, 从而达到职业污名的低可见性。值得注意的是, 职业污名的可见性维度并不像其看起来那样不可渗透。一方面, 非体面工作从业者可以决定向他人表达自己的群体归属感, 或者通过使用外部指标(如服装/非语言行为), 来让群体归属感变得可见; 另一方面, 人们也可以通过观察这些指标来推断一个人隐藏的内容。

表3 职业污名的来源

注:根据相关研究整理

可控性是非体面工作从业者被认为对引起、拥有或维持职业污名负有责任的程度(Ragins, 2008; Bruyaka et al., 2018; Zhang et al., 2021)。对可控性的判断很大程度上取决于观察者对非体面工作从业者选择职业的归因。当观察者认为非体面工作从业者是基于兴趣和性格而选择职业, 则个体可以控制其工作的开始和继续; 相反, 当考虑到外部情境的约束, 如萧条的劳动市场和紧迫的经济需求, 观察者倾向认为非体面工作从业者无法控制职业的选择。对于职业污名是否可控影响着人们对非体面工作从业者的态度, 人们更容易对无法控制的职业污名的个体产生同情, 而指责和排斥那些拥有可控职业污名的人(Bruyaka et al., 2018)。

中心性指被污名化的属性或实践与非体面工作从业者核心身份的接近程度(Law et al., 2011; Zhang et al., 2021)。个体的自我概念与一个或多个身份有着复杂的联系, 当一个身份被价值化、频繁使用并纳入自我概念时, 它就成为中心。同样当职业污名成为一项职业的核心时, 它就是该职业典型的持久特征(Ashforth & Kreiner, 1999)。中心性不仅会影响非体面工作从业者受到污名化的程度, 还会影响非体面工作从业者因职业污名而产生消极情绪的程度。例如, Baran等人(2012)对动物收容所工作者的定量研究中, 结果显示频繁执行非体面工作任务的人比那些不经常执行中心非体面任务的人报告了更大的压力和更低的工作满意度。

破坏性指职业污名破坏社会互动和/或从业者被社会中其他人视为威胁的程度(Liu et al., 2013; Stone et al., 1992; Zhang et al., 2021)。正如Douglas (1966)所指出的非体面象征着对任何社会构成的有序关系的违背, 给社会关系带来不确定性, 因此人们恐惧非体面工作会对自己产生负面影响。同样有些职业污名并没有引起恐惧, 而是在社会环境中产生了不安和不可预知的破坏性反应。感知到的破坏性越大, 会加剧互动过程中的风险评估, 对非体面工作从业者的人际交往造成负面影响(Stone et al., 1992; Zhang et al., 2021)。

4 职业污名对非体面工作从业者的影响

以往研究考察了职业污名对非体面工作从业者的影响, 总的来说, 职业污名会产生消极的后果。这些结果可以分为三类:基于心理健康、工作态度和行为以及人际关系结果。

心理健康。以往文献提供的经验证据表明职业污名对非体面工作从业者心理健康的负面影响, 并且这种影响往往通过非体面工作从业者体验的压力、消极情绪展现出来(Baran et al., 2012; Rabelo & Mahalingam, 2019; Tracy & Scott, 2006)。例如, Baran等人(2012)对动物收容所工作人员的定量研究发现, 与不从事动物安乐死的非体面工作从业者相比, 对动物实施安乐死的非体面工作从业者报告了更大压力。事实上, 非体面工作从业者遭受到的无视、歧视或排斥, 与职业相关的刻板印象会引发消极情绪。例如, Rabelo和Mahalingam (2019)在对199名大学建筑清洁工的开放式问题中发现, 清洁工体验到自己和工作是隐形的, 从而产生羞愧、害怕、焦虑以及悲伤等等负面情绪。

工作态度和行为。职业污名可能会影响非体面工作从业者体验工作的方式, 进而引起其工作态度的变化以及激发外在的行为响应。现有研究表明非体面工作从业者的职业污名感知与降低工作满意度、工作意义感知, 以及与提高相对剥夺感有关(Bentein et al., 2017; Shantz & Booth, 2014)。研究人员还调查了非体面工作从业者职业身份认同的问题, 但研究结果并不一致(Ashforth & Kreiner, 1999; Kreiner et al., 2006; 张燕, 李贵卿, 2017)。一方面, 由于职业污名, 非体面工作从业者在工作场所难以建立积极的自我意识和获得他人认可。另一方面, 一些来自各行各业的定性研究表明, 从事非体面工作的人往往会保持相对较高的职业自尊和自豪感。例如, 屠夫因拥有一项专业技能和能够满足顾客需求而对所自身职业感到骄傲和认可(Simpson et al., 2016)。

关于职业污名感知的行为后果主要研究了高离职行为、反生产行为、职业倦怠和低任务绩效等(Clough et al., 2019; Schaubroeck et al., 2018; Shantz & Booth, 2014; 周晔等, 2020;)。例如, Pinel和Paulin (2005)研究发现具有较高职业污名意识的大学里的女性文员、行政助理和财务人员, 表现出较高的离职意愿。在对呼叫中心工作人员的研究表明, 高核心自我评价的员工的职业污名感知与职业认同呈负相关, 与组织生产偏差行为呈正相关(Shantz & Booth, 2014)。由于工作中涉及非体面属性的任务或职业污名管理的压力, 非体面工作从业者的积极情感体验将受到影响, 甚至伴随情绪衰竭、人格解体或由职业需求导致的个人成就感下降等职业倦怠症状(张燕, 李贵卿, 2017; 周晔等, 2020)。

人际关系。在以往研究中突出了职业污名对人际关系的负面影响, 主要包括非体面工作从业者在人际交往中感知社会孤立、不受尊重以及被歧视等。例如, Bentein等人(2017)有关楼栋清洁工的研究发现, 由于收集垃圾、打扫厕所等非体面任务以及工作的独立性, 清洁工常常感觉自己被孤立和缺乏与他人进行有意义互动的机会。另外, 大量研究表明, 职业污名促进了强大的职业文化和群体凝聚力(Ashforth & Kreiner, 1999; Ashforth et al., 2007; Hamilton et al., 2019; Tracy & Scott, 2006)。例如, Sanders (2010)研究发现兽医工作人员通过分享对动物的喜爱, 构建强大的职业文化以帮助其建立职业尊严。在面对职业污名威胁时, 非体面工作从业者倾向以“我们vs他们”的方式来看待世界, 有助于保护积极自我意识。

总体而言, 现有研究关于职业污名的影响结果是复杂的。因此, 需要进一步对职业污名与不同结果之间的关系进行额外研究检验, 以便为后续的理论研究提供实证依据。

5 非体面工作从业者职业污名的应对策略

职业污名应对策略是指非体面工作从业者为了缓解职业污名的负面影响而采取的一系列回应的方式。非体面工作从业者通过这些策略试图管理职业污名的归因和后果。既有职业污名的应对策略大致可以分为两类, 即个体策略和集体策略。前者是在保持两个社会群体之间的地位关系不变的情况下, 试图提高主体的个体地位; 后者是试图提高内群体的地位, 即群体成员试图通过改变群体之间的实际地位关系来获得积极的社会认同。从层次来看, 既有策略主要有两类, 即认知层面和行为层面的策略。基于对文献的回顾, 本文从改变的对象和层次两个维度将职业污名应对策略分为4类(如表4)。

表4 职业污名应对策略的类型

注:根据相关研究整理

5.1 个体/行为策略

针对个体/行为策略, 主要指非体面工作从业者通过与消极职业群体保持距离避免自身形象受损、分散受众注意力或者采取主动行为改变他人对职业的消极评价。常见的有三类:个体流动性、信息管理和面对或回避外人的观念或行为。

在本研究中个体流动性主要指非体面工作从业者远离与其工作相关的“非体面”的对象、任务或情境, 以作为保护自我积极意识的一种方式。个体流动性的具体形式表现为离职、回避和责备或远离客户/雇主。在工作中通过回避非体面工作任务以避免他人的职业污名归因。例如, 医生将清理患者伤口和术后处理等明显非体面的任务交给护士, 从而使自己避免接触污物(Dick, 2005)。此外, 非体面工作从业者可能会采取责备或远离客户/雇主策略, 这种策略主要包括责备客户/雇主本身应该对污名的产生负主要责任或将自己与客户/雇主分离以避免暴露在非体面工作环境中。

信息管理策略涉及非体面工作从业者积极地管理或公开关于其职业污名的信息, 提高其在社会互动中被接受的程度(Goffman, 1963; Zhang et al., 2021), 主要包括信息隐藏和披露两种形式。信息隐藏/披露是非体面工作从业者应对职业污名的重要策略, 主要原因是:(1)与有明显污名的人不同, 非体面工作从业者可以隐藏职业污名以缓解紧张的人际交往关系和避免歧视, 但隐藏职业污名也会造成极大的心理压力和消极情绪(羞愧、不安等) (Follmer et al., 2020); (2)披露的双重作用, 一方面非体面工作从业者披露职业污名相关信息后招致人际贬损, 另一方面披露可能带来的情感和认知支持能够帮助非体面工作从业者有效应对职业污名(Berkley et al., 2019)。信息管理过程的复杂性受到个人、组织和情境因素等的影响(Follmer et al., 2020; Zhang et al., 2021)。

面对或回避外人的观念或行为策略主要指非体面工作从业者采取积极主动的方式对抗职业污名, 并试图改变他人的观念或行为, 具体表现在强调职业价值、反驳他人看法以及展现幽默。例如, 家政服务人员通过直接拒绝雇主的不尊重行为以维持自我的尊严感(Bosmans et al., 2016)。Ashforth等人(2007)发现非体面工作从业者采用幽默方式对抗公众对职业污名化的事例, 幽默是一种相对不具威胁性的方式, 鼓励非体面工作从业者以戏谑的方式看待那些有问题的非体面工作任务。同时, 通过自嘲式笑话和自我贬低的沟通策略使个体更有可能免受外界的轻视而被公众积极对待。

5.2 个体/认知策略

针对个体/认知策略, 主要指非体面工作从业者通过重建个体认知的方式减少职业污名对自身的消极影响。常见的有三类:个性化策略、接受和情绪劳动。

个性化策略指个体将关注点由职业身份转变为个体自我身份(Tajfel & Turner, 2010)。尽管个体可能仍从事非体面工作, 但不再将自己视为职业群体的一员, 而是作为独特的个体。个性化策略的具体表现形式为贬损和不认同, 例如, Schaubroeck等人(2018)的研究发现当个体经历高水平职业污名感知时, 将引发职业角色认同的不一致, 凸显自我与职业群体的分离, 从而维持对自我的积极感知。与个性化策略相反, 接受策略是将负面职业身份作为自我的真实展现, 是一种消极的应对方式, 包括接受自身的局限和容忍来自外界的污名。虽然接受策略短时间内能保护自我意识, 但在长时间内应用可能是有害的(Bosmans et al., 2016)。

情绪劳动策略指非体面工作从业者使用或操纵情绪来抵制职业污名的负面影响(Simpson et al., 2016; Zhang et al., 2021)。该策略侧重将与职业污名相关的消极情绪转变为积极情绪。例如, 肉类检验员通过表达冷漠、无聊甚至自豪, 而非爱、同情或沮丧, 以抵抗其大规模宰杀家禽的负面情绪(Hamilton & McCabe, 2016)。另外情绪劳动不仅适用于非体面工作从业者自身的情绪表达, 还涉及处理他人的情绪。例如, 诉讼律师不仅要照顾当事人的情绪, 又必须与案件的情感方面保持距离, 以保持客观性, 在这些相互矛盾的情况下, Gunby和Carline (2020)指出律师倾向采用一种战略性的抑制情绪的工作方式——“缓和的冷漠”。

5.3 集体/行为策略

针对集体/行为策略, 主要指非体面工作从业者通过群体间竞争提高职业地位, 保护自尊免受职业污名相关威胁的策略。常见的有两类:社会竞争和现实竞争。

社会竞争和现实竞争都是集体战略, 因为群体成员通过提高其内部群体地位来提高自己的地位——通过竞争获得对内部群体的积极评价(社会竞争)或通过竞争获得有利于自身内部群体的资源分配(现实竞争)。此外, 这两种策略都具有显著的行为性, 因为它们与群体之间的积极竞争行为有关。Ashforth等人(2007)的研究提供了一个社会竞争的例子, 他们观察到, 从事非体面工作的经理通过强调他们职业的价值, 并采取与职业刻板印象相反的行动来改变他人对职业的看法。

5.4 集体/认知策略

针对集体/认知策略, 主要指非体面工作从业者通过挑战职业污名的有效性以提高职业评价的策略。常见的有两类:重建职业意识形态和社会加权。

重建职业意识形态策略是重新解释和理解职业是干什么的以及它为什么重要(Ashforth & Kreiner, 1999; Mikolon et al., 2020), 这种策略试图通过改变对非体面工作职业群体的评价来提高非体面工作从业者的个人自尊, 主要包括重构、重新校准和重新聚焦三种策略。首先, 重构职业意义策略指非体面工作从业者可以通过给工作注入积极的价值和/或否定工作的负面价值, 试图将职业污名正常化。例如, 垃圾收集工可能会声称做资源回收工作以对抗职业污名(Hamilton et al., 2019); 其次, 重新校准策略指非体面工作从业者调整评估污名属性的隐含标准。例如, 医院清洁工认为他们的工作对于病人的恢复至关重要 (Ashforth & Kreiner, 1999); 第三, 重新聚焦策略指非体面工作从业者将注意力转移到职业中的非污名化方面。例如, 惩教人员从他们的工资、退休金和灵活的工作时间中获得满足(Tracy & Scott, 2006)。重建职业意识形态策略往往会导致积极后果,比如获得良好的自我感觉(Levine & Schweitzer, 2015)和提高职业自豪感(Just & Muhr, 2020)。

社会加权是区分不同类型的外部人员并关注社会或群体比较以抵抗污名的策略(Ashforth & Kreiner, 1999)。通过重新定义或改变比较情境的要素, 为职业群体寻求积极的独特性。非体面工作从业者将外部人员区分为支持者和批评者, 并采取支持支持者和指责批评者的策略。另一种选择性社会比较策略是将自己(当前)的情况与群体或职业中其他成员或是与自己过去的情况进行比较。例如, Phung等人(2020)发现Uber司机利用Uber技术的先进性有意将自己与出租车司机区分开。尽管向下的社会比较能够为非体面工作从业者脆弱的自我、自尊提供保护, 但类似这种污名转移策略实际加剧了职业污名的分层(Phung et al., 2020)。此外, Bosmans等人(2016)对家政服务人员的污名应对策略的研究中总结出内群体偏好、外群体偏好以及污名内化等三种额外的社会加权策略。内群体偏好指偏爱与内群体成员进行互动, 以及寻找内群体积极独特性以保护个体自尊。外群体偏好指更乐意与外群体成员互动, 以及提升外群体地位, 这往往会产生负面的自我意识。污名内化涉及非体面工作从业者接受、内化外界对其工作赋予的低社会价值, 属于一种适应不良的应对策略。

5.5 基于压力视角的非体面工作从业者的职业污名应对策略框架

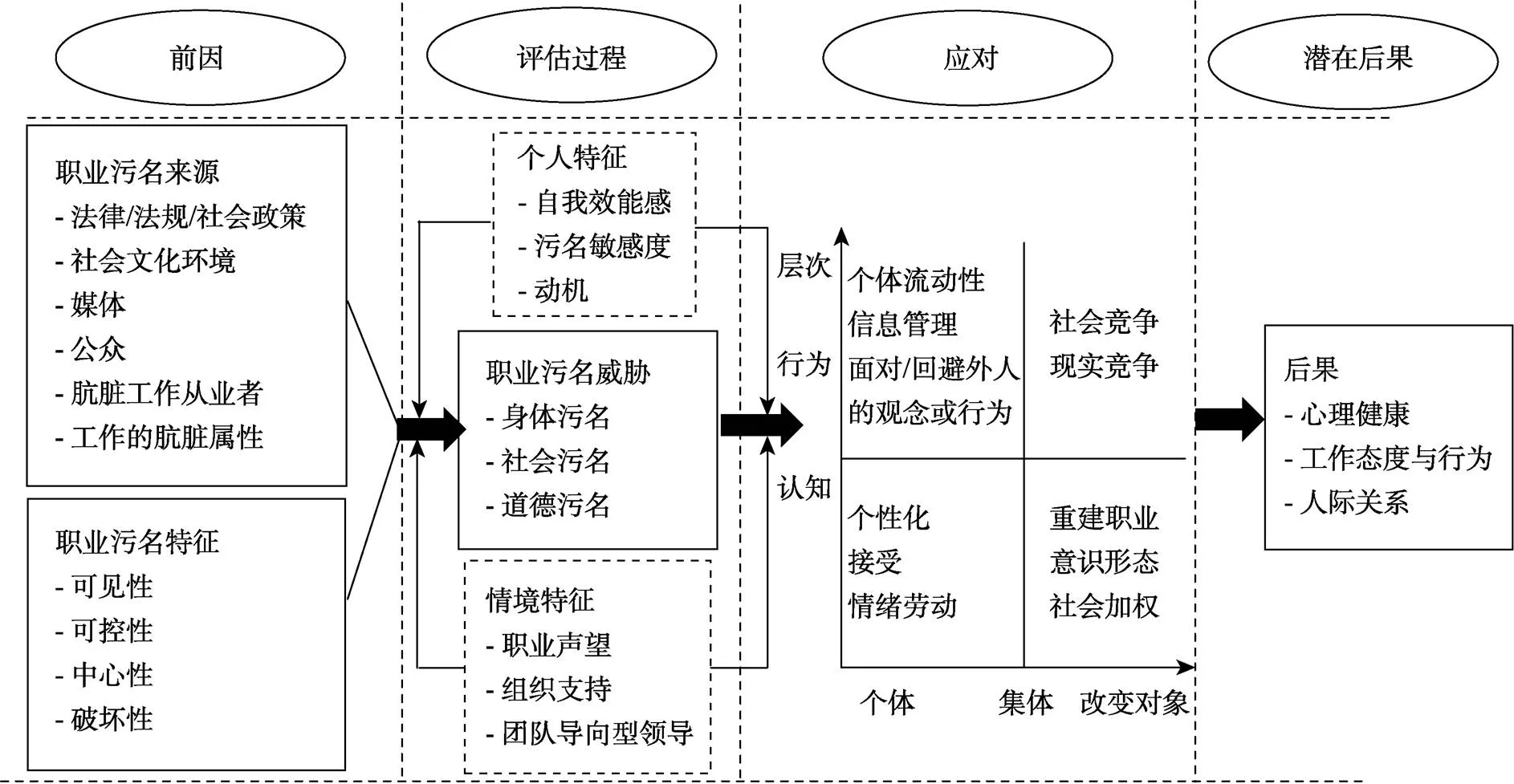

非体面工作从业者可能会面临被忽视、歧视以及更普遍的身份威胁的情况, 而这些由于职业污名所引致的消极后果被视为压力的重要来源。基于上述研究, 运用认知评价理论(Lazarus, 1966), 从压力视角构建了一个职业污名的综合过程模型(见图1), 该模型将非体面工作从业者职业污名的前因、后果以及应对策略纳入其中。

模型首先考虑了职业污名威胁的两种前因变量:(1)职业污名来源方面, 即探究了宏中微观层面因素是如何导致职业污名威胁; (2)职业污名特征方面, 即将污名特征按可见性、可控性、中心性和破坏性进行分类。其次, 考虑了职业污名感知过程包括两个重要阶段:认知评估和应对。评估是一个双向的过程, 人们评估一种经历对他们的幸福的重要性(初级评估), 将情况归类为威胁、挑战或损失, 并决定如何应对它(二级评估)。鉴于模型的简洁性原则, 本文只关注了威胁评估。评估过程是心理压力和应对模型的一个组成部分, 它适用于将职业污名(一种压力源)评估为威胁。将一种经历评估为威胁会促使个体追求预期的应对反应, 以努力消除潜在的伤害。本文按照改变对象和层次两个维度将应对策略划分为4种类型。情境特征和个人特征会影响非体面工作从业者所采用的职业污名应对策略, 由于非体面工作从业者的研究主要采用人种学研究, 个体层面的差异和情境因素的研究成果较少, 因此只在未来研究展望部分进行了讨论。最后, 考虑了职业污名威胁对非体面工作从业者的心理健康、工作态度与行为和人际关系产生不同的影响效应。

图1 压力视角下的非体面工作者应对职业污名的整合策略模型

6 未来研究展望

本文通过构建一个职业污名感知的过程模型, 研究职业污名是如何形成的、其造成的心理、态度、行为和人际关系方面的后果以及非体面工作从业者是如何管理职业污名。本文提供了一条了解职业污名的途径, 同时也指出了至少三个有趣和重要的未来探索途径。

职业污名的来源和动态化过程的探索。尽管大多研究已经证明职业污名会给非体面工作从业者带来严重的负面影响, 但是关于职业污名的来源和其是如何出现的问题仍然没有被广泛探究。可能的原因是, 在大多数情况下职业污名被系统地嵌入到社会结构中。我们对职业污名到底是由于职业本身还是因为非体面工作从业者的弱势地位持有疑问。此外, 随着时间的推移, 非体面的工作可以变得体面, 而体面的工作也可以变得非体面。例如, 在美容手术行业最初的发展阶段, 因为其工作本身违反了规范的期望, 从事该行业的人也被认为是品行不端的, 而受到公众的侮辱和诋毁。但随着强调美丽和个性的社会规范的产生, 美容行业也越来越受欢迎和被接受(Adams, 2012)。未来需要更多的研究来理解社会地位、微观实践和宏观过程是何时、为什么以及如何使得非体面工作从业者体验到职业污名。我们鼓励未来的研究采用纵向研究设计, 以检查不同类型和来源的职业污名的形成过程。

边界条件的探索。对非体面工作的研究大多采用定性方法, 并且集中在单一职业层面, 对于个体层面的差异和情境因素的考虑较少(Ashforth & Kreiner, 1999)。个体差异因素可能会影响非体面工作从业者对职业污名的反应, 例如, 探索性质性研究表明护理临终关怀者的坚韧度能够缓冲其经历的心理痛苦(Ablett & Jones, 2007)。事实上, 在同一职业背景下, 有些员工表现出更擅长处理职业污名的特质, 在应对策略的选择上存在明显的可变性(Ashforth & Kreiner, 1999)。例如, 自尊心低和外部依赖性强的人可能更容易受到污名的影响, 而那些年轻和缺乏经验的工人更容易为自己参与被污名化的工作找到合理的解释(例如, 临时工作、积累经验)。未来研究可以尝试追踪员工的污名管理技能的学习曲线, 探索其应对职业污名的变化过程。另外, 情境因素同样会调节非体面工作从业者的认知和行为反应, 例如, 一项实证研究检验了团队导向型的领导对员工非体面工作感知和职业不认同之间关系的正向调节作用(Schaubroeck et al., 2018)。换句话说, 当情境促使非体面工作从业者减少关注职业对个人利益和自我形象的影响, 以及当情境有利于发展职业角色的有力概念时, 职业污名感知的负面影响可能会大幅度降低。未来研究可以考察组织情境因素是如何帮助非体面工作从业者抵御职业污名。

多样文化背景下的职业污名探索。由于职业污名的社会建构特点和社会文化方面的因素, 都会影响非体面工作从业者对于职业污名的感知。大多数关于非体面工作的研究是在西方背景下进行的, 在强调独立和个性的西方个人主义文化中, 从事社会认知程度不高的非体面工作所造成的影响可能更加严重,因为他人更可能将从事非体面工作解释为个人失败; 而在强调关爱他人和社会的集体主义文化中, 他人将非体面工作从业者的职业选择归因于为了社会正常运转做出的自我牺牲。此外, 在不同文化背景下非体面工作从业者应对职业污名所采取的策略有所差异。由于从事非体面工作的污名本质上是对职业成员的自我和社会自尊的集体层面的威胁, 而不是个人层面的威胁, 因此在集体主义文化中, 个体更倾向于对集体层面的威胁做出集体层面的反应, 比如构建共享的职业意识形态和进行有利的社会比较(Ashforth & Kreiner, 2014a); 而在个人主义文化中, 个体对抗职业污名威胁的能力更弱, 倾向依赖于被动防御策略, 比如回避和个人流动(Ashforth & Kreiner, 2014a)。未来研究可在中国情境下探索非体面工作从业者如何应对职业污名。如今经济技术和人口结构发生了剧烈变化, 探讨非体面工作的动态性和复杂性将是一个有趣的问题。

蒋昀洁, 李璐, 黄庆, 蒋春燕. (2020). 阳光下的阴影: 职业污名的研究视角、成因及应对.(9), 24–37.

张斌, 徐琳, 刘银国. (2013). 组织污名研究述评与展望.(3), 64–72.

张燕, 李贵卿. (2017). “肮脏”工作:概念、测量以及对从业者的影响.(10), 86–101.

周晔, 黄旭. (2018). 高职业声望从业者职业污名感知和员工幸福感——基于认知失调视角.(4), 84– 101.

周晔, 黄旭, 欧阳侃. (2020). 主动抑或回避:职业污名、自我评价和任务绩效.(8), 50–67.

Ablett, J. R., & Jones, R. S. P. (2007). Resilience and well- being in palliative care staff: A qualitative study of hospice nurses' experience of work.(8), 733–740.

Adams, J. (2012). Cleaning up the dirty work: Professionalization and the management of stigma in the cosmetic surgery and tattoo industries.(3), 149–167.

Ashforth, B. E., & Kreiner, G. E. (1999). “How can you do it?”: Dirty work and the challenge of constructing a positive identity.(3), 413–434.

Ashforth, B. E., & Kreiner, G. E. (2014a). Contextualizing dirty work: The neglected role of cultural, historical, and demographic context.(4), 423–440.

Ashforth, B. E., & Kreiner, G. E. (2014b). Dirty work and dirtier work: Differences in countering physical, social, and moral stigma.(1), 81–108.

Ashforth, B. E., Kreiner, G. E., Clark, M. A., & Fugate, M. (2007). Normalizing dirty work: Managerial tactics for countering occupational taint.(1), 149–174.

Ashforth, B. E., Kreiner, G. E., Clark, M. A., & Fugate, M. (2017). Congruence work in stigmatized occupations: A managerial lens on employee fit with dirty work.(8), 1260–1279.

Baran, B. E., Rogelberg, S. G., Lopina, E. C., Allen, J. A., Spitzmüller, C., & Bergman, M. (2012). Shouldering a silent burden: The toll of dirty tasks.(5), 597–626.

Barros, M. (2018). Digitally crafting a resistant professional identity: The case of Brazilian ‘dirty’ bloggers.(6), 755–783.

Benoit, C., Jansson, S. M., Smith, M., & Flagg, J. (2018). Prostitution stigma and its effect on the working conditions, personal lives, and health of sex workers.(4–5), 457–471.

Benoit, C., Maurice, R., Abel, G., Smith, M., Jansson, M., Healey, P., & Magnuson, D. (2020). ‘I dodged the stigma bullet’: Canadian sex workers’ situated responses to occupational stigma.(1), 81–95.

Bentein, K., Garcia, A., Guerrero, S., & Herrbach, O. (2017). How does social isolation in a context of dirty work increase emotional exhaustion and inhibit work engagement? A process model.(8), 1620–1634.

Berkley, R. A., Beard, R., & Daus, C. S. (2019). The emotional context of disclosing a concealable stigmatized identity: A conceptual model.(3), 428–445.

Bosmans, K., Mousaid, S., De Cuyper, N., Hardonk, S., Louckx, F., & Vanroelen, C. (2016). Dirty work, dirty worker? Stigmatisation and coping strategies among domestic workers.54– 67.

Bruyaka, O., Philippe, D., & Castañer, X. (2018). Run away or stick together? The impact of organization-specific adverse events on alliance partner defection.(3), 445–469.

Clough, B. A., Ireland, M. J., & March, S. (2019). Development of the SOSS-D: A scale to measure stigma of occupational stress and burnout in medical doctors.(1), 26–33.

Crocker, J., & Major, B. (1989). Social stigma and self- esteem: The self-protective properties of stigma.(4), 608–630.

Devers, C. E., Dewett, T., Mishina, Y., & Belsito, C. A. (2009). A general theory of organizational stigma.(1), 154–171.

Dick, P. (2005). Dirty work designations: How police officers account for their use of coercive force.(11), 1363–1390.

Douglas, M. (1966).London: Routledge & Kegan Paul.

Emerson, R. M., & Pollner, M. (1976). Dirty work designations: Their features and consequences in a psychiatric setting.(3), 243–254.

Follmer, K. B., Sabat, I. E., & Siuta, R. L. (2020). Disclosure of stigmatized identities at work: An interdisciplinary review and agenda for future research.(2), 169–184.

Goffman, E. (1963).. Englewood Cliffs, NJ: Prentice‐Hall.

Gunby, C., & Carline, A. (2020). The emotional particulars of working on rape cases: Doing dirty work, managing emotional dirt and conceptualizing ‘tempered indifference’.(2), 343–362.

Hadley, M. B., Blum, L. S., Mujaddid, S., Parveen, S., Nuremowla, S., Haque, M. E., & Ullah, M. (2007). Why Bangladeshi nurses avoid ‘nursing’: social and structural factors on hospital wards in Bangladesh.(6), 1166–1177.

Hamilton, L., & McCabe, D. (2016). ‘It’s just a job’: Understanding emotion work, de-animalization and the compartmentalization of organized animal slaughter.(3), 330–350.

Hamilton, P., Redman, T., & McMurray, R. (2019). ‘Lower than a snake’s belly’: Discursive constructions of dignity and heroism in low-status garbage work.(4), 889–901.

Hartz, M. R., & Wright, M. J. (2019). In demand and undervalued—The plight of American healthcare workers.(2), 209–210.

Hughes, E. C. (1951). Work and the self. J. H. Rohrer, & M. Sherif (Eds.),(pp. 313–323). Harper.

Hughes, E. C. (1962). Good people and dirty work.(1), 3–11.

Just, S. N., & Muhr, S. L. (2020). Holding on to both ends of a pole: Empowering feminine sexuality and reclaiming feminist emancipation.(1), 6–23.

Kreiner, G. E., Ashforth, B. E., & Sluss, D. M. (2006). Identity dynamics in occupational dirty work: Integrating social identity and system justification perspectives.(5), 619–636.

Law, C. L., Martinez, L. R., Ruggs, E. N., Hebl, M. R., & Akers, E. (2011). Trans-parency in the workplace: How the experiences of transsexual employees can be improved.(3), 710–723.

Lazarus, R. S. (1966).McGraw-Hill.

Levine, E. E., & Schweitzer, M. E. (2015). The affective and interpersonal consequences of obesity.66–84.

Li, Y., Liu, B., Zhang, R., & Huan, T. C. (2020). News information and tour guide occupational stigma: Insights from the stereotype content model., 35, 100711.

Link, B., & Hatzenbuehler, M. L. (2016). Stigma as an unrecognized determinant of population health: Research and policy implications.(4), 653–673.

Liu, P. J., Campbell, T. H., Fitzsimons, G. J., & Fitzsimons, G. M. (2013). Matching choices to avoid offending stigmatized group members.(2), 291–304.

Mikolon, S., Alavi, S., & Reynders, A. (2020). The Catch-22 of countering a moral occupational stigma in employee-customer interactions.. Advance online publication.

Morales, J., & Lambert, C. (2013). Dirty work and the construction of identity. An ethnographic study of management accounting practices.(3), 228–244.

Pescosolido, B. A., & Martin, J. K. (2015). The stigma complex.87–116.

Phung, K., Buchanan, S., Toubiana, M., Ruebottom, T., & Turchick-Hakak, L. (2020). When stigma doesn’t transfer: Stigma deflection and occupational stratification in the sharing economy.(4), 1107–1139.

Pinel, E. C., & Paulin, N. (2005). Stigma consciousness at work.(4), 345– 352.

Pollock, T. G., Lashley, K., Rindova, V. P., & Han, J. H. (2019). Which of these things are not like the others? Comparing the rational, emotional, and moral aspects of reputation, status, celebrity, and stigma.(2), 444–478.

Rabelo, V. C., & Mahalingam, R. (2019). “They really don't want to see us”: How cleaners experience invisible ‘dirty’ work.103–114.

Ragins, B. R. (2008). Disclosure disconnects: Antecedents and consequences of disclosing invisible stigmas across life domains.(1), 194–215.

Ritzer, G., & Vvalczakv, D. (1977).. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Rivera, K. (2018). Once more, with feeling! Working with emotional taint. In(pp. 143–164). Palgrave Macmillan, New York.

Sanders, C. R. (2010). Working out back: The veterinary technician and “dirty work”.(3), 243–272.

Schaubroeck, J. M., Lam, L. W., Lai, J. Y. M., Lennard, A. C., Peng, A. C., & Chan, K. W. (2018). Changing experiences of work dirtiness, occupational disidentification, and employee withdrawal.(10), 1086–1100.

Shantz, A., & Booth, J. E. (2014). Service employees and self-verification: The roles of occupational stigma consciousness and core self-evaluations.(12), 1439–1465.

Simpson, R., Hughes, J., & Slutskaya, N. (2016). Emotional dimensions of dirty work: Butchers and the meat trade. In(pp. 189–207). Palgrave Macmillan, London.

Stacey, C. L. (2005). Finding dignity in dirty work: The constraints and rewards of low-wage home care labour.(6), 831–854.

Stone, E. F., Stone, D. L., & Dipboye, R. L. (1992). Stigmas in organizations: Race, handicaps, and physical unattractiveness. In(Vol. 82, pp. 385–457). North-Holland.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (2010). An integrative theory of intergroup conflict. In T. Postmes & N. R. Branscombe (Eds.),(pp. 173–190). Psychology Press.

Thompson, W. E., & Harred, J. L. (1992). Topless dancers: Managing stigma in a deviant occupation.(3), 291–311.

Tracy, S. J., & Scott, C. (2006). Sexuality, masculinity, and taint management among firefighters and correctional officers: Getting down and dirty with “America's heroes” and the “scum of law enforcement”.(1), 6–38.

Wang, M. S., Raynard, M., & Greenwood, R. (2020). From grace to violence: Stigmatizing the medical profession in China., 1–62.

Zhang, R., Wang, M. S., Toubiana, M., & Greenwood, R. (2021). Stigma beyond levels: Advancing research on stigmatization.(1), 188–222.

The mechanism of dirty worker occupational stigma and its coping strategies

ZhANG Guanglei, HUANG Ting, YIN Xiangzhou

(School of Management, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

"Dirty work" refers to occupational activities that are physically disgusting, that symbolize degradation, that wound the individual’s dignity, or that run counter to the more heroic of our moral conceptions. By reviewing the relevant literature on the occupational stigma of dirty workers, the concept and connotation of dirty work and occupational stigma are divided and differentiated. Based on cognitive evaluation theory, a perceptual process model of occupational stigma threat was constructed to explore the antecedents, assessment, coping strategies and potential consequences of occupational stigma among dirty workers. Potential future research directions are proposed: (1) To explore the sources of occupational stigma from a dynamic perspective; (2) To explore the path and effect of occupational stigma management based on individual and situational factors; (2)To consider diverse cultural backgrounds.

dirty work, occupational stigma, self-awareness, cognitive evaluation

2021-05-19

* 国家自然科学基金面上项目(71972149)。

殷向洲, E-mail: yxzpl @whut.edu.cn

B849: C93