论我国互联网法院的专业性与专门性

2022-03-15王佳燕

王佳燕

(中南大学 法学院,湖南 长沙 410000)

随着互联网相关行为的增多,大量新的涉网纠纷也伴随而来。据第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,[1]我国互联网企业城市大致有80%集中于北京、上海、广东、浙江等地。据最高院发布的2017年度《司法大数据专题报告之网购合同纠纷》显示,2016年至2017年全国新收网络购物合同纠纷一审案件约2.25万件,高发地区为广东、北京、江苏。与互联网相关的纠纷主要呈现出案件数量多、调撤结案多、案件标的额较小、案件类型新颖的特点。为了适应互联网发展趋势,回应人民法院信息化建设和保障互联网强国建设的需要,有效处理涉网纠纷问题,我国分别在杭州、北京、广州三地先后成立互联网法院,集中管辖所在市的辖区内应当由基层人民法院受理的十一类涉网第一审案件,运用互联网方式和思维更专业地处理相关涉网案件、以高质量裁判来树立新规则,从而完善互联网空间治理格局,实现互联网时代的高效率与司法公正并行不悖。[2]

互联网法院对新型审判模式的运用,适应了涉网案件的跨地域性、无边界性、案件诉讼与证据在线化的特征,然而,不可避免地存在着为应对传统案件而制定的现有的诉讼制度与规则,运用于独具特点的涉网案件处理时出现水土不服的问题。[3]针对因管辖规则问题而导致的核心功能发挥受限的现实困境,应当认识到赋予其专门法院地位对解决现实问题的重要性,应抓准时机确立互联网法院名副其实的专门法院地位。

一、现状:专业性裁判功能的发挥受限

(一)专业性裁判是核心功能

根据《关于设立杭州互联网法院的方案》可以看出,专业、高效、便捷是设立互联网法院的最重要职能要求。从建设发展历程来看,互联网法院重点朝着高效便捷功能的实现方向展开,三家互联网法院的建设也有赖于信息技术的发展与利用,大数据对比、区块链技术、5G网络的更新运用体现出了高水平的现代信息技术与诉讼程序的结合。如2018年4月2日杭州互联网启动异步审理模式,不同步进行案件办理环节;2018年12月22日,北京互联网法院在全国首个率先发布了“天平链”电子证据区块链平台;2019年3月1日,广州互联网法院首先运用5G网络庭审,运用4K超高清音视频同步传输三方信息,为在线审判提供高质量服务。以上成就对互联网法院实现高效便捷的审判功能具有重要意义,而现实中非互联网法院在线诉讼或者移动微法院都能依托现代技术来展现高效便捷的审判功能。从技术成熟度来看,世界上有许多国家有更长期的探索和先进的成果,例如英国的区块链技术运用、美国的网络庭审探索。[4]互联网法院的建设并不是一个纯技术性的开发过程,互联网法院与非互联网法院在线诉讼不同,其也不是单纯的“互联网+法院”,必须清楚地认识到技术创新运用只是手段,高效便捷功能不能成为核心功能,将高效便捷功能实现作为发展重点,会让互联网法院的发展偏离最初设定的轨道,使之与非互联网法院在线诉讼的发展路径趋同,难以担当世界互联网治理的典范。

人民法院存在的首要意义是为人民群众提供高质量的裁判,互联网法院与非互联网法院在线诉讼的本质区别应当是互联网法院所具有的专业性的裁判功能,因而其核心功能应当是专业性裁判,通过专业的裁判,统一裁判标准,探索诉讼规则,完善空间治理体系。如果说互联网法院发展之初的低层次目标是探索新型审理模式,提供高效便民司法服务,完善平台建设,那么在经历近五年的实践积累后的互联网法院应当向高层次的目标即确立新规则,完善空间治理体系的方向发展,而且信息技术的发展是一个动态持续的过程,其会发展至何种程度无法确定,互联网法院探索新规则的目标会持续进行,完善网络空间治理体系的脚步也不会停歇,[5]而这一高层次目标的实现有赖于专门化审判体系的建立、专业化审判功能的实现。[6]通过对特定类型互联网案件的专业、高效、公正的办理,树立新规则,打造新范式,不断强化司法裁判引领示范作用,净化网络空间、激励创新创造、维护公平竞争,站稳互联网法院在全国法院中的重要位置,向国际社会展现中国法治成果。

(二)专业性裁判功能发挥受阻

实践中互联网法院取得了许多成果,但也遇到了发展困难。关于此问题,从我国的三家互联网法院的裁判文书中可以窥见一斑。

截止2021年8月14日,在中国裁判文书网中检索到杭州互联网法院民事案件裁判文书共20 800份,其中判决书6 071份,裁定书12 528份,调解书1 805份,决定书2份,其他不公开文书392份。在杭州互联网法院处理的民事案件里,有143件因管辖权问题而被裁定不予受理、管辖异议成立或不成立或移送管辖,撤回起诉的裁判文书31份。在案件裁判书中,诉讼标的为同种类的原告不同但被告同一的案件类型频出,其中不同原告向同一被告提起的纠纷多为消费者向浙江天猫淘宝网络公司、唯品会等购物平台提起的网购合同纠纷、侵权纠纷、网络服务,其中以淘宝为被告的共3 436份,以唯品会为被告的10份。同一原告向多个被告提起的诉讼多为杭银消费金融股份有限公司与个人的金融借款合同纠纷,共991份,裁判文书均为不公开。

截止2021年8月14日,在中国裁判文书网中检索到北京互联网法院民事案件裁判文书共81 559份,其中判决书14 858份,裁定书19 249份,调解书11 496份,决定书1份,其他不公开文书35 955份。在北京互联网法院处理的民事案件里,有2 025件因管辖权问题而被裁定不予受理、异议成立或不成立或移送管辖,且2019年全年的管辖权问题为1 288件,约占全部管辖权案件的64%。撤回起诉裁判文书1 100份。在案件裁判书中,主要表现出的是诉讼标的为同种类的原告相同但被告不同的案件类型居多,多为著作权权属、侵权纠纷,例如以某一公司为原告的信息网络传播权纠纷,共44 745份,其中以上海聚力传媒技术有限公司为原告的诉讼40份,以北京时利和顺文化传媒有限公司为原告的472份,以北京鹿之梦文化传播有限公司为原告的217份,以北京爱奇艺科技有限公司为原告的2 001份。

截止2021年8月14日,在裁判文书网中检索到广州互联网法院民事案件裁判文书共71 021份,其中判决书17 868份,裁定书49 078份,调解书2 227份,其他不公开文书1 848份。在广州互联网法院处理的民事案件里,有120件因管辖权问题而被裁定不予受理、异议成立或不成立或移送管辖,有745份撤回起诉的裁判文书。在案件裁判书中,表现出同种类的诉讼标的,原告相同但被告不同案件类型频出的特点,其中把中邮消费金融有限公司为原告的金融借款合同纠纷裁判文书共24 468份,在信息网络传播权纠纷中,以北京全景视觉网络科技股份有限公司为原告的有439份,以广州骑士知识产权服务有限公司为原告的有562份。

综合以上三家互联网法院的裁判文书主要呈现以下特点:第一,互联网法院裁判的案件展现出原告或者被告同一的诉讼标的类似或同一的现象;第二,互联网法院呈现管辖争议问题较多;第三,互联网法院作出的程序性裁判偏多,实体性裁判偏少。杭州互联网法院判决文书占裁判文书总数的29%、裁定书占裁判文书的60%、调解书占裁判文书的8%,北京互联网法院判决文书占裁判文书总数的18%、裁定书占裁判文书的24%、调解书占裁判文书的14%,广州互联网法院的判决文书占裁判文书总数的25%、裁定书占裁判文书的69%,调解书占裁判文书的3%。从北京互联网法院与广州互联网法院裁判的涉网知识产权案件也可以佐证该问题,2020年北京互联网法院受理著作权案件28 946件,审结27 925件,以调撤方式结案的21 714件,占比78%。[7]广州互联网法院自成立以来至2021年7月份共受理知识产权类案件74 930件,审结60 295件,以调撤方式结案的52 209件,占比69.68%。作为集中管辖涉网案件的特殊法院,其展现出来的管辖权划分不明问题、不同法院审理原被告同一标的类似的案件、实体性裁判较少的问题,阻碍互联网法院专业性裁判功能实现。

二、原因:专门法院定位的立法缺失

(一)互联网法院定位不明

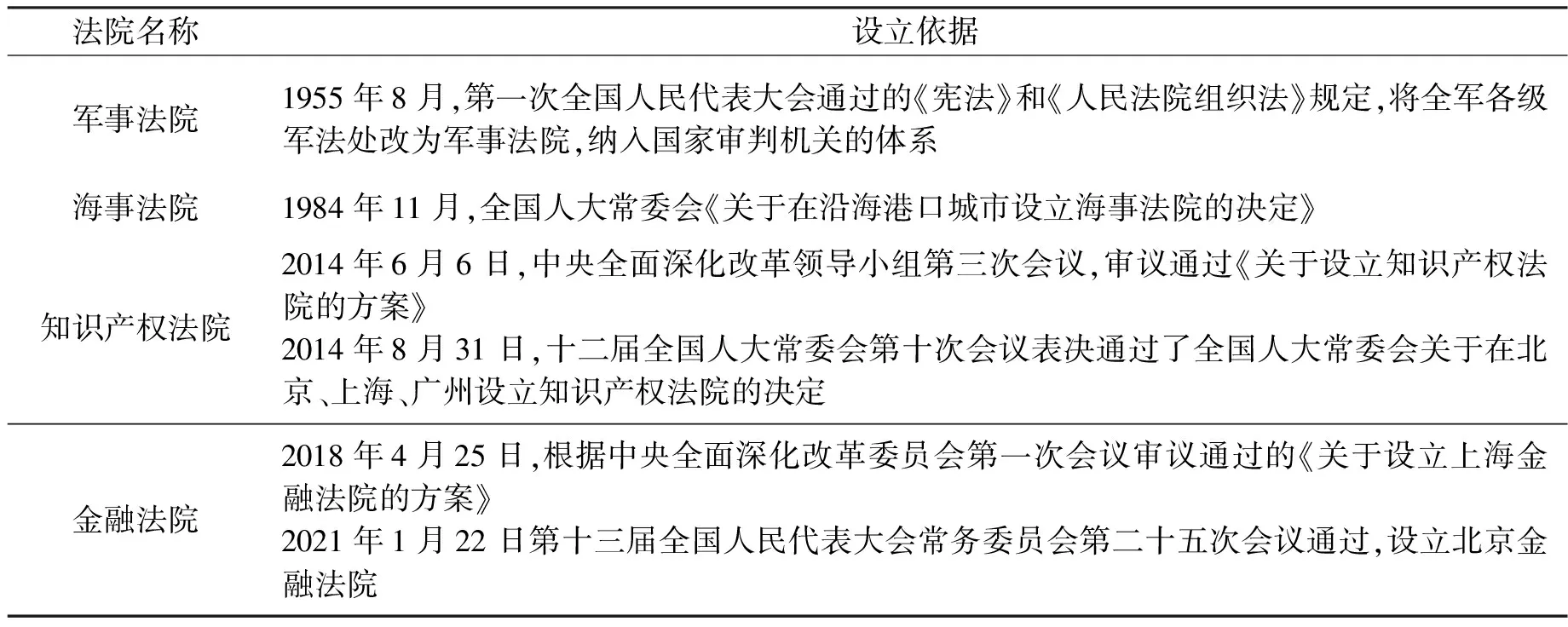

设立互联网法院的方案中并未对互联网法院的定位有明确表达,但是知识产权法院与金融法院的设立方案中有着明确的专门法院定位的表述,可见我国互联网法院的定位还处于不明朗的状态。从以下两个方面来分析,我国的互联网法院应当不属于专门法院,第一,2018年10月26日修订的《人民法院组织法》没有将互联网法院写入专门法院的行列,其第十五条规定,专门人民法院包括军事法院和海事法院、知识产权法院、金融法院等,专门人民法院的设置、组织、职权和法官任免,由全国人民代表大会常务委员会规定。第二,考察组织法中列明的专门法院,其设立均是由全国人大或者全国人大常委会决定设立(见表1),而三家互联网法院是通过由中央全面深化改革委员会通过《关于设立杭州互联网法院的方案》《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》,后由最高院批复同意的方式设立的。[8]115

表1 专门法院的设立依据

(二)互联网法院的目标定位

从杭州互联网法院的设立方案中可以看出,互联网法院的设立目的是将涉网案件从现有审判体系中剥离出来,充分运用信息通讯技术打造专业、高效、便捷的新型审判体系,依法妥善处理网络纠纷,推动互联网司法新规则的制定,助力我国网络空间治理体系与能力建设,互联网既是实现诉讼的在线化、智能化的工具,其本身也是司法治理的对象。[9]因而互联网法院绝非是利用互联网技术将线下审判模式复制粘贴于线上进行审判的传统法院网络版,其设立的初衷决不应仅是促进诉讼的高效便捷,更重要的是建造成为与传统法院并立的具有专业性裁判能力的专门法院。[10]杭州互联网法院为全球首家互联网法院,将互联网空间作为治理对象建立一个专门的法院,是一个全新的举措,如何管辖、如何推广都没有先例可借鉴。随后增设北京、广州互联网法院,进一步深化了互联网法院的试点探索,是健全完善互联网案件审判格局的重要举措[11]465。再到2021年设立成都互联网那个法庭也是证明互联网法院的经验在不断推广。由此,在互联网司法改革之初的互联网法院应当是全面对接互联网产业多元化样态的法院,是全方位创新法院,是逐步向专门法院过渡的改革“试验田”,[12]在改革成熟之际于中西部设立互联网法院,形成合理的东南西北中“互联网司法带”,打造严密的互联网专门法院系统。[13]因而,互联网法院的专门法院地位终会被立法所确定。

(三)确定互联网法院的专门法院定位的必要性

自第一家互联网法院成立以来,互联网法院审理了许多重大典型案件,探索了诉讼新规则,明确了互联网行为规范,完善了全流程在线审理的工作机制,促进了互联网纠纷的多元化解。[14]但是互联网法院仍面临专业性裁判功能发挥受阻的难题,站在新的起点之上筹划互联网法院发展,更好地实现互联网法院的设立目标,确立互联网法院专门法院的地位是关键。互联网法院在实践发展中暴露出来专业性裁判功能发挥受限的主要原因是现行互联网法院的审理模式突破了传统诉讼行为发生的时间与空间规则,而互联网法院的管辖规则确定仍以传统地域管辖为圭臬,并且其案件范围无法体现互联网法院审判的专业性。此时,将互联网法院的专门法院地位予以确定,赋予互联网法院拥有冲破传统地域管辖束缚的能力,使得互联网法院对某些案件的专门管辖变得名正言顺,从而挣脱以现行民事诉讼法制度框架与互联网法院诉讼的匹配度为基础探索互联网诉讼特殊规则的桎梏,真正探索互联网法院专业化审判所需要的诉讼制度与程序规则。[15]

三、完善:专门管辖规则的制定实施

现行的互联网法院管辖规则缺乏专门性与专业性,无法体现专门法院的应有特征。在建设互联网专门法院的道路上,科学制定管辖规则是完善专门法院制度重要举措,也是解决专业性裁判受阻问题的重要措施。

(一)互联网法院管辖规则不合理

1.管辖规则不能体现专门性

现存的专门法院对于案件的管辖运用的是专门管辖规则,而互联网法院采用的是“集中管辖所在区域内应当由基层人民法院管辖的案件”这一表述,这表明互联网法院对涉网案件的管辖不具有专门性,而此种规定易造成管辖争议,不利于专业性裁判功能发挥及裁判标准的统一。

就“集中管辖”而言,其不是现行民事、行政诉讼法规范中的法定管辖种类,[16]互联网法院不具有专门法院的地位,其不拥有排除辖区内其他法院管辖的能力,无法避免地出现多个法院同时拥有管辖权的现象。以网购合同为例,买受人住所地、合同履行地、双方当事人协议选择的与争议有实际联系的不违反级别管辖和专属管辖规定的地点(1)根据《民事诉讼法》第三十四条的规定“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定”。,人民法院都有管辖权。涉网案件中多存在同一主体为原告或者被告的诉讼标的相同的案件,当同一原告利用不同连接点向不同法院起诉时,因连接点不同而由不同的法院管辖审理。当涉网案件在互联网法院与非互联网法院的审判结果不同之时,互联网法院与非互联网法院的裁判何者更胜一筹的疑惑会在人民群众的心头涌现,司法系统的形象会受到损害,互联网法院的专业性裁判功能受到质疑,统一裁判规则遇到阻碍。

就“所在市的辖区内应当由基层人民法院受理”而言,互联网法院的管辖范围依然以现行立法确定的物理连接点为基点,不能适应涉网案件的特性,引发大众对某些法院拥有管辖权的合理性的质疑。涉网交易的特性与现行立法的地域管辖制度存在冲突之处,通过互联网进行的交易行为具有超越物理空间与跨地域的特点,交易人可以随时随地利用现代通讯工具于互联网平台上实现交易行为,如常见的网络服务合同,表现出双方将互联网信息通讯作为媒介进行要约、承诺、签订、履行等全部行为的特点,这种情况下无法确定物理空间中的“合同签订地”“合同履行地”“标的物所在地”。[15]而《〈民事诉讼法〉解释》第二十条(2)《〈民事诉讼法〉解释》第二十条:以信息网络方式订立的买卖合同,通过信息网络交付标的的,以买受人住所地作为合同履行地;通过其他方式交付标的的,收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的,从其约定。的规定,将买受人住所地、收货地等物理地点作为“合同履行地”确定管辖法院的连接点,但是此地点可能与涉网案件发生过程没有任何联系,用传统地域管辖的规则逻辑来考虑将该地点的法院作为涉网案件的有管辖权的法院会让人对其合理性产生疑虑。互联网法院是契合涉网案件的跨空间地域性的利用全流程在线的审判模式的新型法院,因而固守传统地域管辖的规定并不合理。

2.管辖规则不能体现专业性

从《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第二条来看,其涵盖多种涉网纠纷,包括由普通法院管辖的网购、服务合同,人身、财产权纠纷,由专门法院管辖的知识产权、金融案件,以及公益诉讼案件。可以明显地看出互联网法院确定集中管辖的案件并非是依据案件类型的专业性或者主体的特殊性,其是按照案件发生过程是否涉及互联网空间确定的,[17]其可分为两类:一类是案件事实及证据发生存在于互联网空间的案件,另一类是案件事实及证据材料部分发生存在于互联网空间中、部分发生存在于线下物理空间中的案件。[15]这些案件发生方式表现为通过互联网为介质而进行信息的交换,其与其他案件的区别是案件事实及证据发生在线下还是线上的空间不同,但在实际办理案件之时,除了证据的认定方式的特殊,其对案件的审理在线上或者线下的空间不同并不能提升案件审判专业性。再者,从打造“网上案件网上审理”的全流程在线审理模式这一设置方向来看,案件是否能全流程网上审理似乎成为互联网法院确定管辖范围的逻辑依据,但是从《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第一条来看,由互联网法院管辖的案件可以采用线上或线下两种方式进行,案件类型规定似乎并不能满足全流程在线审理的要求,因而将是否涉及网络空间作为管辖依据无法体现专业化审判、专门化建制的要求。最后,互联网法院管辖的案件类型,更多地涉及人们日常生活中易产生的涉网纠纷,这些类型的案件专业性不足,多具有重复多发、法律关系简单的特点,使得互联网法院面临大量简单重复的案件审理工作,逐渐将自己框定在分流普通法院涉网案件的定位中无法自拔,远离其利用专业性裁判探索网络空间治理规则体系的初衷。又因为互联网法院的高效便捷功能,使之诉讼成本相对较低,当事人向法院提起诉讼或者撤销诉讼的成本低,很容易出现当事人因私下和解而向法院申请撤诉或者选择接受调解的现象,引发以调撤等方式结案的占比过重,而当互联网法院以穿梭于调解与程序裁判之间为主要工作时,其专业性裁判的裁判功能则难以体现。

(二)制定完善专门管辖规则

冲破传统地域管辖的樊篱,建立审理对象专业的专门管辖体系,是完善互联网法院制度的体现,也有利于解决专业性裁判功能发挥受阻问题。科学确定互联网法院的案件管辖范围是探索完善的互联网法院管辖规则不可回避的问题,[18]432互联网法院是具有专业性裁判功能的专门法院,因而其应当更多地受理能够体现其专业性裁判能力的案件。此时,必须明确互联网法院受案范围的划分依据不应当是空间地域,案件类型的专业性应当是其划分依据,不过,需要尽可能地将适宜网上审理的案件囊括在互联网法院的管辖范围之内,体现其网上案件网上审理的特性。关于何种类型案件该纳入互联网法院的管辖范围,最高院在相关发布会上作出回应,需要将更多地体现互联网特性的案件纳入其麾下,这些案件主要指新兴领域的缺少现行法律规定有效对应的,凸显互联网特性的案件,比如针对不当收集、管理、利用个人信息、公共数据问题,针对新兴互联网产业发展不规范、打法律擦边球问题,针对网络刷单炒作信用、身份盗用、“薅羊毛”等网络灰黑产业问题。[6]

确定互联网法院的专门管辖规则,主要体现为将某些类案件交由互联网法院专门管辖,互联网法院有管辖权的案件,其他法院不再拥有管辖权。现行地域管辖的连接点规定不应成为互联网案件管辖的束缚,现实物理空间中不存在的地点不应是管辖连接点,有效避免法院管辖的合理性受到质疑,不过,这并不表示完全放弃现行的地域管辖规则,我们仍需要通过有实际联系的地域连接点来确定互联网法院是否拥有地域管辖权,[16]一旦确定互联网法院拥有管辖权,其他法院将不拥有管辖权。而这一规则的确立,法院立案审查的复杂步骤将会被简化,法院受理立案后只需审查案件是否属于互联网法院专门管辖的案件范围及是否违反级别管辖的规定,即可认定其属于互联网法院拥有管辖权,[19]有效应对不同法院审理同一种类问题带来的同案不同判问题,有利于统一裁判标准,促进互联网法院专业审判职能的实现,推进诉讼新规则构建、网络空间治理体系的完善。

结 语

互联网法院的建设无疑是准确把握时代要求,将新想法与新技术紧密结合的新的试验,其会随着时间的推移,信息技术的发展而不断变化。经过近五年的探索,互联网法院无疑发展成为我国法院信息化建设、智慧法院建设、网络空间治理的典范,但是其在发展过程中仍存在一些问题,新生事物的成长必然不能一步到位,需要给予其充分的发展空间,正视其问题不等于否定其成就。专业性裁判功能发挥受限是制约互联网法院发展的重要原因,而明确互联网法院专门法院之定位是解决该问题的基础。确定互联网法院的定位,有利于找准互联网法院在中国司法中应当承担的责任与使命,有利于站在新的起点上更好实现互联网法院平台建设、机制探索、科学布局、规范制定的目标,有利于更进一步地在国际社会展现我国互联网法治的建设成果。