汉服文化在校外美术课程中的开发与实施

2022-03-14吕若云钱笑影

吕若云,钱笑影

(1.东华理工大学,江西 南昌 330000;2.新沂市新世纪小学,江苏 徐州 221400)

1 以汉服文化为主题的美术课程设置背景

一直以来,校外美术培训区别于校内美术教育。由于没有统一的课程,教学内容相对自由,从而造成了课程主题混乱、教学目标单一等问题。此外,校外美术培训课程中还存在对传统文化缺乏认知等问题。由此可见校外美术培训课程资源亟待开发与创新。

汉民族传统文化即汉服,是以华夏礼仪文化为中心,通过自然演变形成的区别于其他民族的传统服饰和配饰体系。汉服承载着汉族的染织绣等杰出工艺和美学,传承了30 多项中国非物质文化以及受保护的中国工艺美术。以汉服文化为美术课程资源对校外美术培训来说无疑是对校外美术培训课程中存在的对民族传统文化缺乏认知、课程主题混乱等问题的有力弥补。不仅丰富了校外美术培训课程的内容、提高学生的审美能力,还能进一步推动汉服文化在学生中的发展。有利于中国传统文化的继承和发扬。

2 以汉服文化为主题的美术课程设计

汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和,贯穿西周到明朝的儒家史书体系。它通过祭服、朝服、公服、常服以及配饰体现出来。汉服文化从三皇五帝延续至今,通过连绵不断的继承和完善着自己,汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。选取汉服文化作为美术课程教学内容,能够充分向学生传授民族服饰文化、民族精神、艺术审美等极具代表性的内容。它包罗万象,但并不是所有的汉服文化都能够成为校外美术培训课程的内容。

根据校外美术教育学生的年龄特征、个性特征、学习能力、接受能力等,通过谈话调查法,笔者敲定了校外美术培训课程以汉服文化中女子的常服以及配饰为主要教学内容。以汉服文化为主题的美术课程的授课对象为9~11 岁的学生。处于这一年龄阶段的学生们理解能力、绘画水平相对较高,易于接受内容丰富的汉服文化相关知识。但考虑到他们对汉民族传统服饰文化的了解不够深入,教师需要注重让学生理解汉服文化的审美情趣,并激发学生对汉服文化的认同感。课程具体设计如下。

2.1 第一课:跨越千年的汉服

汉服文化包罗万象,不仅仅是一种服饰文化、更体现了中国古代统治阶级的尊卑观念。考虑到教学对象的年龄特征等,本节课主要介绍学生感兴趣的汉服的历史、汉服主要的体系、汉服的颜色特征和形制特征,以及汉服承载的多项中国非物质文化遗产等。在本节课教师需要让学生熟悉汉服的主要形制:上衣下裳制、深衣制、襦裙制等,汉服形制多变每种形制的背后都体现着古人的智慧,以及古人对礼仪制度的尊崇。颜色特征:传统汉服色彩具有独特的审美意蕴,不同的色彩有着不同的象征,以青色、赤色、白色、黑色、黄色为正色。且汉服色彩的审美意蕴可以归纳为“纯正”“和谐”与“瑰丽”。通过教学使学生能够掌握汉服的主要形制和颜色意蕴,并能够用各种绘画形式表现汉服。教师要让学生理解汉服文化中所体现的古人热爱生活、遵守礼仪的精神。让学生对汉服文化的情感与价值观形成初步的认识。

如图1 所示,根据教学对象的绘画水平、理解能力、接受能力等,本节课所选定的是水彩笔作画,用水彩笔表现出汉服的形制及色彩。作为汉服文化主题的第一节美术课,本节课的教学于学生而言,很容易理解和接受,这也为后续的教学做好了扎实的基础。

图1 水彩画——汉服

2.2 第二课:美丽的汉服配饰

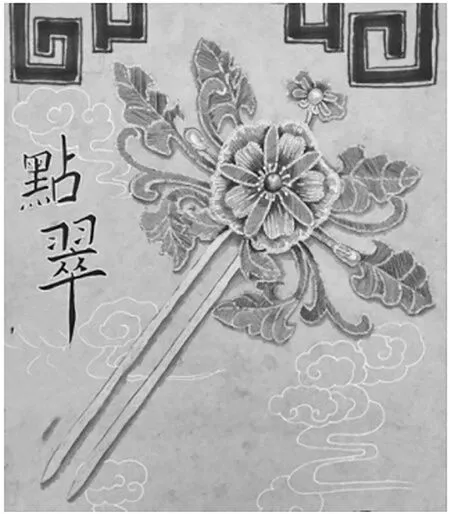

本节课主要讲授的与汉家衣裳密不可分的首饰。主要有步摇、发簪、梳篦等,通过展示、讲解这些首饰的相关图片和内容,使学生了解并掌握首饰的造型结构、制作工艺和制作材料、过程等。本节课的重点是学生设计出有特色的首饰。在这一过程中,提高学生的思维能力、创新能力、美术表现能力等。教师引导学生将创意与生活用品相结合,设计的产品既美观、符合古代人的审美又合适现代人的生活。在创作过程中,学生加深了对汉服文化的理解,初步形成了以汉服文化为中心的知识体系,进一步提高了审美能力、美术表现能力、创新能力和动手能力等。基本形成了对汉服文化符号的印象。对汉服文化所蕴含的深层意蕴有了自己的感悟。

考虑到校外美术教育的局限性,因此根据实际情况将汉服首饰设计课程变更为了以欣赏汉服配饰、了解其制作工艺、制作材料为主,描绘汉服配饰为辅的美术课程。如图2 所示,本节课的教学是汉服首饰中具有代表性的点翠。但受现实条件的约束,在具体实施时做了一些调整。如图2 所示,将教学成果从设计出富有创意的点翠作品变为了画出富有新意的点翠作品。

图2 点翠

2.3 第三课:汉服主题手工书设计

在讲授本节课之前,教师首先要了解学生对手工书的了解是多少。以便能顺利开展后续教学。通过了解,9~11 岁的学生对手工书设计于制作的相关知识了解甚少,故而将手工书本手工书的结构、制作方法等知识作为本课教学重点,并在过程中培养学生动手能力、收集资料能力、和表达能力。教师结合手工书的形式、向学生传授更多的与汉服文化相关的内容,如:汉民族的信仰、汉服传承的体系、地位影响等。同时,教师可以让学生通过制作汉服手工书这样的方式表达自己对汉服文化的感受与理解,丰富学生对汉服文化的理解、增加对汉服文化的认同感。

通过一系列汉服主题美术课程的开发研究,教师的教学目标从让学生理解汉服文化出发,到逐步加强学生的美术表现能力和创造创新能力。这不仅会使学生深入的掌握汉服的基本结构、色彩意蕴、其中包含的非遗文化等,还会增强学生对中华民族传统文化的理解和感悟。既培养了学生的文化理解素养、美术表现素养、审美判断素养,又促进中国传统文化的继承与发扬。

3 汉服文化在校外美术课程中的教学形式

3.1 情境教学法

该课程的教学对象是9~11 岁的学生、这一阶段的学生对美术学习兴趣较为稳定,但已经有了除美术以外的兴趣爱好,所以教师要在保持学生对其他兴趣爱好的基础上,增强学生对美术学习的兴趣。这种情况下,教师所采用的教学方法就格外重要。

情境教学法顾名思义就是教师创设形象具体、有情绪色彩的场景,以引起学生在情感态度上的共鸣。在课堂中教师要为学生创设有意义的学习环境,如:教师穿着汉服授课、古风式学习环境、古人角色扮演、播放有汉服文化有关的影视作品等。这一教学法的好处是通过教师创设的环境学生更有身临其境的体验,有利于增强学生对汉服文化的理解和对民族文化的认同。

3.2 积分制

在汉服文化的美术教学中不仅有传统的美术技法教学,为了使学生更多的了解到汉服文化,还设置了一些基础了文化知识的学习。这对学生来说也算是一定的挑战。在教学中,笔者发现,在学习汉服知识的这一环节,有些学生表现出的兴趣不高,在讲解中,总爱和老师聊一些与课堂无关的内容。为了更好的提高教学效果,学生们能更深入地了解汉服文化,笔者设置了积分制,以提高学生在课堂中的专注力。根据学生在课堂中的表现,按照优良给予学生不同的分数。积分制的运用大大提高了学生的专注力,从而提高教学效果。但积分制使用要适度,教师要做到公平公正

3.3 手工书与美术教学的结合

经过调查,校外美术培训课程中手工课程占比较多,因此,学生能熟练使用剪刀、美工刀、胶棒、打孔器等辅助工具。在《跨越千年的汉服》和《美丽的汉服配饰》这两节课中,教师讲授了丰富的汉服常识和相关概念,如汉服的形制、色彩、历史发展、相关的配饰、其中包含的非遗文化等。学生通过对这些知识的吸收和理解,提炼出更为精炼的相关内容并进行手工书创作。这样既可以提高学生对汉服以及汉服文化的理解,又可以培养学生的创作能力。并且手工书的制作新颖有趣,可以将对学生在系列课程学习中的疲倦感,能够更专心的投入到课堂学习中。

在手工书创作过程中,学生通过组织书中内容(图片、文字、装饰等)对学到的汉服知识更加深刻、更加明确了这一华夏瑰宝所蕴含的底蕴和民族精神。这样的方式增强了教学的趣味性,也培养了学生的情感。手工书的制作体现着个人的智慧和想法,在课堂剩余时间分享自己的设计思路和创作过程。学生通过画面与文字两种媒介相互交流,能够在潜移默化中提高美术素养,感受汉服之美。

3.4 师生间的情感交流

师生间的情感交流是上好每节课的情感基础。试想一位美术教师只顾上课,而忽略了与学生之间的情感交流,那么美术课对学生来说就太无趣了。学生接收到的课程中的情感思想也相对减弱。在汉服系列课程教学中,笔者从未间断与学生之间的情感交流,不断地向学生表达自己的内心想法与感情,学生也逐渐的向老师敞开心扉,表达情感。情感交流不仅可以使学生产生喜爱汉服的情感,增进师生间的感情还能提高教学效果。在情感交流这一过程中,教师要时刻注意学生的情感和情绪上的变化,及时给予学生正向引导和积极鼓励等。同时,因为教学对象是9~11 岁的儿童,教师还要有强大的共情能力、表达能力、有爱心。

4 教学总结与反思

在这一系列的课程实施中,笔者发现虽然日常生活中有很多学生已经对汉服有所了解、有些学生甚至穿过改良版汉服,但是他们对于庞大、丰富的汉服文化知识的了解却少之又少。讲解汉服文化相关知识的时,有很多学生难以理解和掌握,所以在教学中我们要挑选适合学生理解和掌握的学习内容,创设轻松的教学氛围,使用新颖的教学方式。在教学中学生对汉服文化的相关内容非常感兴趣,有很强的学习兴趣和激情。这促使他们在遇到困难是也能克服困难完成创作。此外,在整个教学环节中教师除了是教育者的身份以外,还是同学们的伙伴。在孩子们创作过程中遇到困难时,教师要以同伴的身份参与到解决问题的环节中,这不仅会培养学生解决问题的能力,同时还能促进师生之间的关系。总之,虽然汉服文化的传播不是几节美术课就能完成的,但在基础教育中融入汉服文化的教育却是必不可少的。