《服装结构与工艺》课程线上线下混合式教学研究

2022-03-14姜泽虹赵梅梅曹蓓

姜泽虹,赵梅梅,曹蓓

(陕西服装工程学院,陕西 西安 710000)

引言

在《服装结构与工艺》的传统教学中,教师常以理论教学为主来完成课堂授课,但结构设计课程中的知识点内容较抽象,不易理解,因此常需要实践补充,让学生加深对知识点的理解。由于学生较多,教师在进行结构与工艺的实践操作时,只有靠前排的学生能够看清教师的操作示范。同时,不同学生的理解和绘图能力参差不齐,这也给教师的教学带来了挑战。就时代而言,“00 后”大学生的特点及生活环境与“80 后”“90 后”相比有很大的不同,传统的教学模式,既无法激发学生的学习兴趣,也不利于培养他们自学的能力。因此,实行线上线下混合式教学势在必行。

1 《服装结构与工艺》课程现状

《服装结构与工艺》课程是服装专业的主干课程,是研究服装立体形态与平面展开图之间的对位关系,理论转化为实际的重要课程。目前在我校服装与服饰设计专业的实际教学中存在的问题主要表现在以下几个方面:

其一,该课程共96 课时,每学期48 课时,其内容涵盖了服装结构基础知识、女装上装及下装结构设计、男装上装及下装结构设计、服装工艺基础及男女装基本款式的工艺制作等,课程知识量大,内容抽象化、数字化、工科化,对于服装与服饰设计专业的学生来说难度较大[1]。

其二,该课程一学期48 课时,受限于课时数,教师只能在课堂上讲解服装结构基础款式设计以及基础款式的工艺制作,内容陈旧,服装款式单一,跟不上市场上款式变化的速度。

其三,在教学方法上,仍然采用以教师为中心,按服装款式与结构的基本分类和原理,讲解服装款式的特征与制图方法。学生机械地学习、被动地接受知识,这种单向信息传输的方式忽略了对学生创新意识的培养和信息互动,不能充分发挥学生的主动性,影响了的学习兴趣。

其四,在服装工艺制作的讲解中,由于个体的差异,教师操作完毕后,学生对教师的操作过程记忆程度不同,加上人数较多,导致相当一部分学生对操作内容不清楚。

2 教学对象特点

从2017 年开始,第一批“00 后”进入大学校门。“00 后”大多出生在物质优渥的环境中,他们从小被呵护着长大,以自我为中心的特点尤为突出。除此之外,在现在的教育环境下,他们所遭受的挫折并不多,心理承受能力较差。据调查,“00 后”的学生不喜欢头衔,老师头戴“领导”“大师”这样的头衔,并不能赢得学生的尊重,他们更愿意相信自己的亲身体会[2]。

“00 后”大学生成长于互联网时代,他们普遍有着思想观念多元化、接受新鲜事物的能力强、学习能力较强、娱乐爱好广泛、不喜欢教条与更多内容的特点。与此同时,国内社会的急剧转型和迅猛变革使得社会价值观越来越多元化,而文化的多元冲击和物质生活的丰盈优越在给这一独特群体增添了更多活力和创造力的同时也带来了诸多问题。

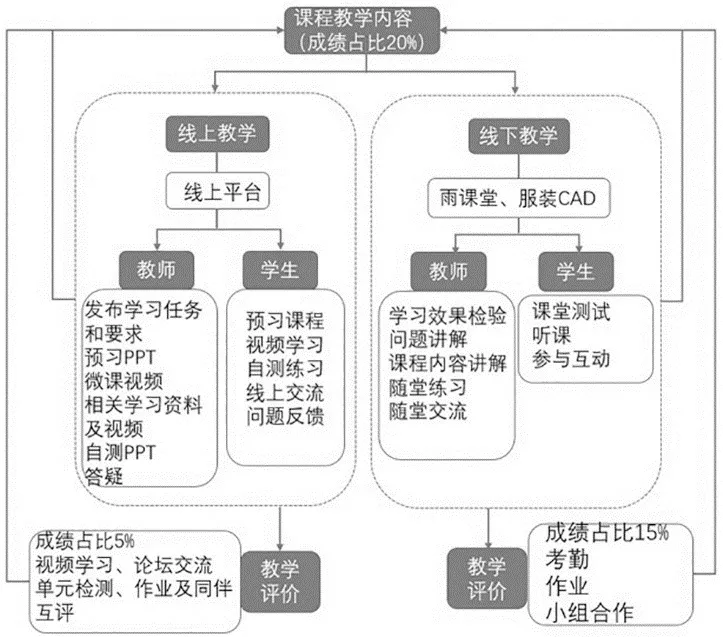

3 课程教学模式的设计

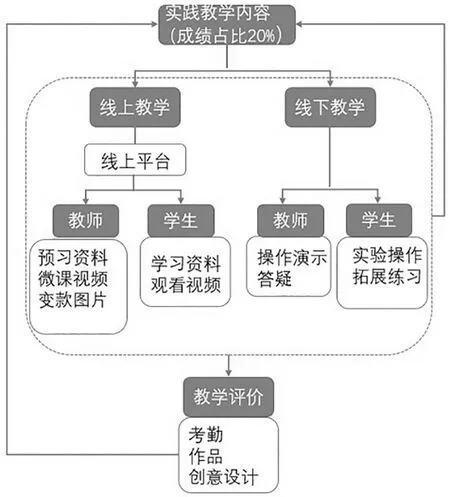

《服装结构与工艺》课程有理论教学和实践教学两部分,根据课程特点,构建线上线下混合式教学模式。如图1、图2 所示,每个教学环节有各自的教学任务、教学模式及评价方法。在实践教学部分,线上教学是为了更好地辅助线下教学,其教学目标相同。通过线上线下的教学模式,让课堂“动起来”,学生“忙起来”,并均衡挑战度与学生的学业负担。

图1 课程教学内容教学模式设计

图2 实践教学内容教学模式设计

3.1 课程线上教学模式

在线下教学前,明确线上课程的学习任务和要求,并提前发布。线上教学内容以事实性知识,简单原理为主,对于线下教学的重点难点,可以以微课视频的形式发布,该部分通常是学生较难理解的或者需要反复练习的内容[3]。例如,胸围、腰围等其他部位的服装代号以及人体测量点的位置等这种的事实性知识,只需要学生记住,不需要理解。这种事实性的知识可以发布预习PPT 供学生自己学习。在人体测量中,学生通过学习微课视频,对测量方法进行反复练习。

学生可以根据老师推送的学习任务和要求,完成线上视频及PPT 的学习,对课堂已经讲授的内容,可以按需选择观看。学生可以根据学习内容进行线上交流,或者根据老师发布论坛主题进行交流。通过与学生交流,老师也可以了解学生的学习状况,调整学习的内容,解答学习疑问。每个阶段的学习结束后,老师发布自测练习题,帮助回顾这一阶段的应知应会的基本知识点。通过学生测试结果,可以了解学生学习情况,根据需要,可定期回顾本阶段的知识。

3.2 课程线下教学模式

开课前总结线上交流中的一些问题,在线下教学中,在进行新课程之前,借助雨课堂,通过随堂练习、抽点等方式,检验上周的学习效果,在这个过程中,将线上交流中的知识盲点进行答疑或者可以复习巩固应知应会知识点。在线下课堂中,对微课视频中的知识点进行讲解,并借助ET、Style3D 软件进行操作演示。在这个过程中可以穿插一些随堂练习,随堂讨论等,及时了解学生的学习情况。也可以通过雨课堂的弹幕功能,及时对学生的问题进行答疑。下课前汇总关键点,并且给出本周或本阶段线上学习要求及应关注的知识点。不定期进行问卷调查,获得反馈,了解本阶段教学中存在哪些问题并在下一阶段进行改进。

针对学生不喜欢教条与更多内容的特点,在综合设计中,可采用项目式教学。在实际教学中,传授给学生更多的经验与知识,避免教条与更多内容,提高学生的学习兴趣,增强实践能力。将班级学生分为若干小组,每组2~3 人,各小组可自行选择款式图或是从教师发布的款式图中选择一款式进行小组合作。设置翻转课堂,各小组进行项目的汇报与总结,分析款式特征、设计方法、设计难点等。对于设计中出现的难点,调动全班同学进行讨论,最后教师对小组汇报进行点评,答疑。汇报结束后通过投票选出主讲明星和最佳设计小组。

在项目教学中,学生难免会遇到挫折和失败。要用发展的眼光去看待这些问题,尊重学生的人格,不能辱骂学生。在学生遇到挫折时要及时给予帮助和支持,鼓励学生不怕失败,增强学生的抗挫折能力,让这种经历成为学生成长的财富。

3.3 实践教学模式

《服装结构与工艺》课程的实践部分包括结构设计及工艺制作部分,实践教学模式主要应用于综合结构设计部分及工艺制作部分。对结构设计部分,教师在进行线下教学前,在线上平台发布预习资料、款式设计素材、结构设计过程的微课视频,学生可以根据发布的资料进行学习和制版,通过线上交流,明确学生在制版中的问题。线下教学中,对学生的问题重点讲解。

对工艺制作部分,在线上平台发布预习资料、工艺制作步骤的微课视频,学生通过视频观看,了解制作部分的大致流程及缝制方法。在线下实际操作过程中,通过与学生交流,对学生有疑问的地方进行讲解。对于教师授课中不理解、不清楚的内容,微课视频可供学生在线下活动中进行反复观看学习。教师也可根据学生的制版或制作过程,对其操作过程进行指导。

3.4 教学评价

教学评价是对学生掌握知识的效果和教师传授知识能力的检验,是教学过程中的关键一环,对加强学生学习收益和教师教学能力的提升至关重要[4]。素质教育下,不能单纯依靠结果性考核对学生进行评价。完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度,有利于加强课堂参与和课堂纪律考察,引导学生树立良好的学风。在教学评价中,要坚持科学有效,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,充分利用信息技术,提高教育评价的科学性、专业性、客观性(如表1 所示)。

表1 教学评价

雨课堂可以记录学习过程的全部数据,建立个人学习档案,本课程通过雨课堂等线上平台,对学生的学习过程进行评价,能够让教师评价、自我评价和学生互评有依据可循。教师可随时全面掌握学生学习情况数据,有针对性地指导,学生也可了解自己的不足,及时调整。

重视对学生作业的评价,作业主要为课堂和课外的实践作业,根据不同层次的学生提出不同的要求。对课堂作业,教师进行现场指导和示范,及时纠正作业中出现的错误;对课外作业,鼓励学生绘制不同款式类型的结构图,鼓励多看书、多想、多问,通过做作业发现自身问题并寻求解决方法,提升实践能力。认真审阅课外作业,针对作业中普遍出现的错误进行特别讲解,对不同款式类型的结构制图进行制图要点、难点的总结。通过翻转课堂,课堂点评,给学生增加相互交流和学习的机会。利用作业的信息反馈,教师可以直接了解到学生对本课程内容的理解程度和学习的重视程度,也利于在教学过程中不断进行内容和方法的调整,以提高本课程的教学效果。

通过融合过程性评价与结果评价,强化过程管理,使学生随时知晓自己的学习状况,及时调整自己的学习状态。

4 结语

“00 后”大学生成长于互联网时代,手机、网络是他们生活的重要组成部分。这些大学生思想活跃,勇于追求新鲜事物,传统的教学模式已不能适应他们的发展,加之《服装结构与工艺》课程的抽象化、数字化、工科化的特点,对于服装与服饰设计专业的学生来说,传统的教学模式只会让他们对该课程“退避三舍”。采用线上线下混合式教学,将课堂重塑为线上、线下、实践三大环节,利用现代化信息技术,线上通过微课视频、PPT、线上交流等多种形式授课,线下借助雨课堂及ET、Style3D 等工具,运用翻转课堂、讨论等教学形式,丰富课堂内容。提高学生参与度的同时精准掌握学生的学习状态,完善过程性考核与结果性考核评价模式,不断提高教学质量。

服装结构与工艺课程是服装设计与工程及服装与服饰设计专业的核心必修课,在服装专业课程中占有举足轻重的地位。线上资源适合不同层次的学生学习,教学从单向播撒式转变为多向交流和互动,使知识在师生、生生之间传递、交流与互动;思维的对话多以问题式呈现,启发学生思考,实现从“让我学”到“我要学”的转变,从而激发学生的学习热情,符合教育部对新时代中国高校教育的要求。