篆烟如金

2022-03-14叶鹏飞

⊙ 叶鹏飞

常州市书法家协会成立四十周年了,我亦亲历了这四十年的协会发展,尤其是近几年来协会建设的飞跃、创作成果的迭出,让人兴奋不已!往事虽如云烟,却总上心头,尤其是我景仰的两位老师——朱松闇先生和姚墨庵先生,他们的形象时时地浮动在我脑海中,他们的教诲一直响在我耳际。他们是常州书坛上默默耕耘的先辈,也是为常州书坛辛勤浇灌桃李的园丁。

朱松闇(1902—1977),名世承,无锡市人,生前曾在常州锡剧团负责布景绘制,1958年成立常州博物馆时调入,在保管部工作。擅长文物鉴定及绘画、书法、篆刻。在书法上,他的楷书法欧阳询,草书法孙过庭《书谱》,隶书遍及汉碑百种,形成古拙敦厚的书风。他的篆书大小篆兼擅,尤以大篆为长,写得高古而生动。尤其是他治印,不论印面大小、内容文字多寡、是刻朱文还是白文,一概不打底稿,将石面磨平涂墨后,直接奏刀,在当时是很少见的。

我自小在家父指导下,临写《玄秘塔碑》。1966年“文革”开始,我读四年级,不久学校停课,失学在家,诗词书画成为我在伤心岁月里的寄托。1968年8月,在家父的引荐下,我胆怯地到红梅阁——当时常州博物馆这有着莺声在耳、篆烟微度之所,在阁侧的平房里,拜见了朱松闇先生。他当时正在画迎客松,双目炯炯,秀顶长须,就如一只威严的金鼎,我见他自生胆怯。他看了我带的楷书和隶书习作后,拈着胡须略略点头,言有空就来吧,这样就收我为徒了。想不到的是,过几天他借我一本《吴让之书说文部首》字帖,叫我回去临习,说学书法要懂文字来源,不会写错字了,并指导示范了几个篆书笔法,即先中间再两边,转折求圆不可方等。要求我并不全用毛笔写,用圆珠笔照着写即可,但要记住这些部首,要学会识篆。我当时虽然懵懂,却异常兴奋,那是多么奇妙的字啊,像烟一样环绕上升。复课后,我进了常州第一初级中学,那时读书太简单了,我把“红宝书”和《毛主席诗词》全部背熟,无什么作业,将心思全用在书画上了。由于我家离红梅阁很近,穿过当时的武进县医院即到,所以每逢星期天都到他的办公室聆听教诲。朱先生的家在无锡,他很少提及,只知道他夫人与女儿都在无锡。他只身在常,住在红梅阁东侧楼梯下的斗室里。我进去过两次,阴森森的只有一个小窗户,不敢久待。不久,朱先生嘱我隶书学《曹全碑》、楷书学《九成宫》,并给了我字帖,并未要我学篆书。

朱松闇先生办公的地方是老的平房,有好几个人一同办公,他的大办公台边堆了许多陶器碎片,他有事无事地用石膏去粘补那些陶片,他修好的陶鬲、陶罐都是圩墩遗址出土之物。有时他要写字多的作品,便让我磨墨,他的大端砚,一砚墨得花两个多小时磨呢。磨墨时,便听他讲解书法,有的当时我根本不懂。也是在他的办公室,我认识了张珂、刘秋农、王冰石、钱丹岩、蒋寿元等,他的许多书友和学生已记不起来了。先生为人豪爽,有客人来,喜欢请客,有时囊中无钱便向同事借用,我也跟着吃了几次。他也会突然光临我家,不计饭菜,随便一吃。他外出总是喜欢带一把黑布雨伞,既作拐杖,又作避雨遮阳之用。1972年11月,我进常州石油化工厂工作后,条件略有改善,也能偶请先生吃饭了,他总是乐而应之。此时,他嘱我隶书学《鲁峻碑》,我没有此帖,他便用宣纸临了一遍,装订成册给我临写,还给我看了汉碑缩印本(哪儿印拓的忘记了),这使我隶书略进。他说,字要写“古”一点,又让我学《大开通》。我翻着他借我的字帖,怎么也看不清,他又为我用毛边纸临了一遍,装订成册,并嘱咐写熟了还要照着字帖写,若《大开通》写好了,写篆书也容易,写印文也容易——这是他为我指明的终南捷径啊!每每想起这些,总让我回味无穷。

到朱松闇先生的办公室,有时会遇到他在治印。先生不用印床,左手执石,右手执刀,利落锲刻,咔咔有声。最难忘的是1976年2月,他正在磨一不规则的较大的印石,准备刻刚发表的毛主席《水调歌头·重上井冈山》一词,于是我静静地坐着,看了两个小时。他直接用刀锲刻,近百字巧妙布白,一气呵成,足见其功力。此前,他也让我学刻印,由于我用的石料太差,有一次锲刻时石料崩裂,一刀刻在左手食指上,鲜血直淌,痛不可支,以后就再也不敢刻印了,至今食指上还留着有纪念意义的大伤疤。

朱先生是1977年的春天去世的,记得他春节后经常咳嗽,并说要写一个屏条,让我磨墨。当时我上夜班,是晚饭后乘班车上班前去磨了两次才磨好的,惜磨的墨尚未用,他即住院,得的是肺癌,没几个星期即逝世了。也正是由于拜识了先生,与博物馆的领导和员工都熟悉了,有时博物馆更换展览,总约我去抄写图版说明文字,也由此喜欢上了博物馆。博物馆自1979年起要调我,直到1984年才调成。这也是拜朱先生为师而结缘的,改变了我的人生轨迹。

姚墨庵(1909—1998),名省三,常州市人。原在常州市工商联工作,1962年辞职在家,以书法自娱。他广收学生,无偿授徒,勤灌桃李。他擅小楷和篆隶。小楷蝇头,一丝不苟,而大篆能写数百余种,有着深厚的古文字修养。可惜他自1988年起,手已颤抖,不能作书,又严重耳背,故见不到他20世纪90年代的书作。他生前为江苏省书协会员、常州市书协顾问。他90岁时安详而终,常州市书协赠联云:“崇山峻岭,百载情怀,桃李竞放;曲水鹅池,千秋书卷,翰墨长辉。”

我到市一中读书后,每天上午、中午、下午都要经过姚墨庵先生家。他住天宁寺向西的解放西路(延陵路)路边,为自建的两开间私宅,姚先生即在大门口厅堂的八仙桌上伏案作书。我上下课途中,偶然发现有老先生写字,便好奇地总把头一探。探了数月后,姚先生见我即说:你那个小鬼,喜欢写字吧。我便走进,自我介绍从朱松闇先生习书。他说好啊,你写的给我看看。惊奇的是,他也正在写金文大篆。后一次便将习作带了一部分请教,姚先生看着篆隶尚不言语,只是说楷书学欧好,容易变化。咦!怎么与朱先生所说一致,于是我专心学欧。

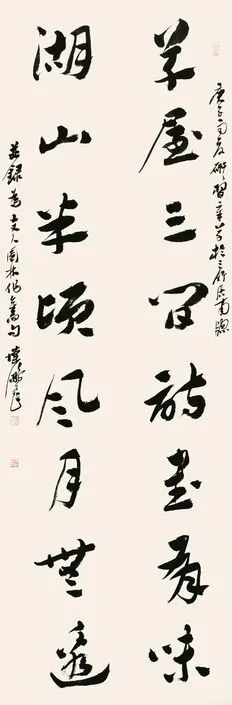

叶鹏飞 草书 《草屋湖山》联

姚先生形象和善,讲话细声,像一个古老的彝器。与朱先生不同的是,他对学生的作业都逐字批改,以鼓励为主,写得好的他会画上几个圈。在他的指导下,我的楷书也迅速提高。他客厅常有客人和学生,我常见到的有赵觉民、沈经成、蒋寿元、高鸣、羿良忠、周慕谷、张耀清等。1982年3月,常州市书协成立时的五十多位会员中就有十多位是他的学生。姚先生生活清苦,但日日笔耕不辍,他应人作书都非常认真,还临写了多本《简琴斋甲骨文集唐人句》,送给学生学习,而每本书写就得数月啊!姚先生作书并不快,又注重细节,尤其是篆书,精临细写,件件都为精品,篆烟起处,和福自生,是当代很少见的勤耕老翁。也是受姚先生的影响,他教导我欧楷写到一定程度,要转颜体,增加厚重感,这样才能与《鲁峻碑》《大开通》和钟鼎文的风格相协调,书体书风要互相融通,不能各体之间不似一人所写的——这也是我终身受益的金玉之言!

1974年到1976年间,常州市文化馆为基层单位培养宣传人员,先后组成了绘画兴趣小组和书法兴趣小组。缘于我父亲曾与文化馆负责此事的陶之明先生同事过两年,由于陶老师安排,我先后参加了绘画和书法小组。记得当时书法分楷魏组、行草组、篆隶组,朱先生和姚先生都是篆隶组的组长和老师,而他俩都让我参加行草组,这可见两位先生对我的要求是既严格又宽泛的。而文化馆的书法活动,当时都是免费的,还提供笔墨纸张,互相交流、挥毫作书,其乐融融。增加了我作书的胆气,结识了更多的书法同道。而当时参与这些书法活动的人,也成了书法家协会的基本队伍。

朱松闇先生逝世已45年了,姚墨庵先生逝世也近25年,但每坐书窗耕砚,就会想到他们作书的情形。正是他们笔下的缕缕篆烟,成为照亮我砚耕前行的明灯,让我走上了爱好书法之路。想到了古人所书“篆烟如金”这四个字,正是两位先生精神品格的写照。

叶鹏飞 篆书 《 戊》联

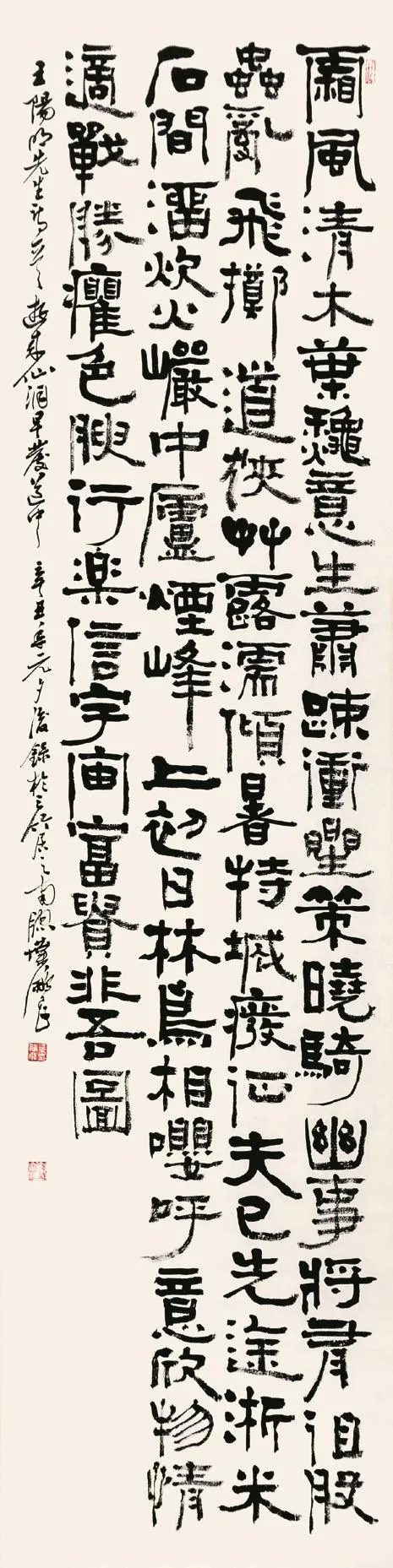

叶鹏飞 隶书 王阳明《游来仙洞早发道中》诗轴

叶鹏飞 草书 王阳明诗轴