当代高等书法教育的内与外、分与合

2022-03-14叶培贵

⊙ 叶培贵

我要谈的话题跟潘善助老师提到的,也与李逸峰老师在总结时特别提出来的有关,就是书法是不是纯粹的艺术,及其文化和艺术的立场问题。之所以想到这个问题,一方面我近期在看近代思想史方面的书,另外,2020年11月5日欧阳中石先生逝世,本来首都师范大学11月12号要举办先生的追思会,由于疫情,追思会没有办成。但是在准备追思会的过程中,我把欧阳先生教给我的东西重新学习了,发现欧阳先生曾经对书法界一个老生常谈的问题提出了自己独特的看法,这个问题就是题目中所提到的“内与外”。

我们经常讲到的“字外功”,通常包括文学、文字以及社会其他方面的知识等,但是欧阳先生曾经非常明确地给我提到他对于“字外功”的看法,他认为,以上所指的文字、文学及社会知识等内容,严格意义上来讲属于“字内功”。于是,我想起当年在北京师范大学求学时曾经读过启功先生的《论书绝句百首》,启功先生在论及《怀仁集王圣教序》时提到过“内学”与“外学”的问题,他说佛家是把佛学典籍当作“内学”,那么“字学”当然就是外学。通过对《怀仁集王圣教序》的考察,启功先生说怀仁的“外学”比“内学”更精深一些,理由是怀仁在用王羲之的字来集《圣教序》时出现了很多错字。当年我读到这里时没有注意到这里面的内外关系,后来想到欧阳先生“字内功”“字外功”的问题,才回过头来看。那么,怀仁把王羲之的字误读误认了,到底是“内学”的缺少还是“外学”的缺少?如果我们回到当年的情境,也许内和外的区分就不是那么简单,所以我想谈这样一个题目,即“内与外、分与合”。

为什么由内和外想到分与合?因为当下有这样一个现状——郑州大学书法学院提出来要把书法提升为一级学科。我们每个人知道这个消息后都在思考:到底一级学科应该是什么样的构成?

我提前向李逸峰老师索要了本次青年论坛的论文,在这30来篇文章中我发现,竟然有五六篇文章的聚焦点是交叉学科。我们之前也有很多人在讨论,刚才潘老师也提到,就是不同的大学包括综合类、艺术类、师范类的学校。有的按照内和外的角度来说,是在里头,比如说直接以书法学命名的这个学科点;但是也有一些就归在其他的学科,比如吉林大学的古籍所,它是放在古文字学当中的,郑晓华老师所在的中国人民大学,它是放在哲学里面招博士。所以这里面到底哪一个应该是“内”,哪一个应该是“外”,分到别的地方去到底怎么样呢?我们都知道,没有冠以书法学之名的吉林大学对整个当代书学发展的贡献度绝不逊色于一般的以书法学为名的其他学科点。所以这里面到底是合到哪里去,还是保留其他什么状况,这个问题很值得我们思考。

循着刚才这些思路,我就想到,实际上所谓的“字外功”,如果将书法看作创作的那一瞬间、那一过程,当然,笔墨是中心,这没有问题,其他相关的都是辅助性的。可是如果我们回过头来,看看我们自身整个成长的过程,甚至把整个创作过程从内在的一个点延伸开来,延伸到一开始我们的构思,这里面其实潜藏了一个东西,是我们每一个人日用而不知的,就是你从识字开始所受到的所有与识字相关的教养,在你完成笔墨的那一瞬间,其实已经为你做了许许多多的准备工作。如果没有这些工作,直接给你笔墨与字形,你能不能完成这件作品?我认为可能性不大。所以,实际上刚才有老师谈到的书法“不是纯粹的艺术,而是文化与艺术”,有很多东西实际早就潜藏在我们从事笔墨的整个生涯中。在这样一个状态下,我们想把它从我们的笔墨生涯中剥离开来,让它变成“字外”的东西,严格来讲,没有人能做到。由这个推论,我就更加意识到之前欧阳先生所提的相关知识原本就是“字内功”这样一个判断的重要性。

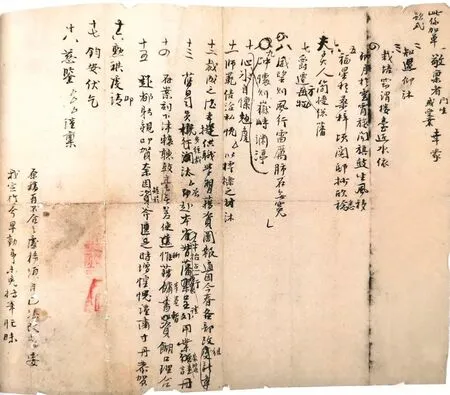

刘世衡行书手札 选自河北大学出版社 《燕京墨场·刘世衡翰墨集》

由这个往前推,到底是细分开来,还是按照现在的学科编制把它捋成一个独立的书法学,到底哪一种状态更好?刚才我提到近期一直在读近代思想史的书籍,其中有一位在国内影响比较大的研究人员,是台湾地区的王汎森。王教授在他的著作中提到近代以来学术分科的思考,他说如果不经过“分”的洗礼,我们传统学问中的很多东西可能是实现不了的,但是“分”了以后,又可能产生很多问题。其中一个很突出的问题就是,本来在我们传统里的“一”,由于分科研究,就会变成“二”,甚至“三”,变成“二”和“三”之后,我们所得到的很多结论,再返回来面对原本的“一”的时候,会发现很多东西跟原来的“一”发生了区别,产生了很大差异。这种情况大家回过头来看,在书法里是非常普遍的,比如说,当我们把形式构成当成一个专门的问题来研究的时候,我们很可能忘记,大多数人在做形式之前,附着在文字上的许许多多的东西,其实早就已经为你做好了形式的前期准备。你真正在做的形式里面,其实已经包含了不被你当作形式的很多东西。这里有一个很典型的例子,民国时期河北的一个官员,他后来又从事有关书法方面的工作。这件东西是他接的一个活儿:替别人起草稿子(上图)。他主要着眼的是整个款式——每一行写哪几个字、哪个地方需要调整,他都很清楚地标示了出来,最后特别叮嘱道:里面的文辞让对方自己再改,他没有时间,只能把这个样式给对方看。这就是当年的职业书法家在完成作品前要考虑的问题。如果单纯从形式构成上研究,根本无法解决这个问题。这是我所想的到底分开来还是合起来?应该形成一个什么关系?哪一个东西是真正的“内”,哪个是真正的“外”?到底应该从什么层面上来看待?这是我想的第二层问题。

第三层问题就是根据以上思考,我有几个建议。

第一个建议,郑州大学所提倡的书法学一级学科我们仍要继续推行,这是历史的现状,无法改变。但是在这个过程中,一定要充分处理好“分”与“合”的关系。

第二个建议,已经“分”在其他学科的,未必要完完全全回到书法学名目下,而仍然可以分散在不同的学科点,继续为我们整个书法学提供来自其他学科而用在书法之内的一些学术支持。

第三个建议,经过了近代、当代一系列的发展,我们很可能已经遗忘了一种东西,一种原本浑融一体的状态,这种状态启功先生给了我们很好的示范。启功先生的示范,如果我们看他的书论可能看不出来,但是看他的《汉语现象论丛》,就可能感受得非常清楚。启功先生是真真正正、完完全全地站在汉语本位的立场上来思考汉语的一系列问题的。那么有没有可能,在书法界组建这样一种仍然从“合”的角度来观察它的研究模型,这种研究模型如果我们能找得回来并建立起来,也许未来对书法学科的发展会提供意想不到的价值。

此文据叶培贵先生在2021年11月13日“论道中原——全国高等书法教育名家论坛”上的发言整理。