内部控制缺陷、终极控制人与信息披露违规

2022-03-12胡晓明教授博士种林徐畅南京财经大学会计学院江苏南京210023

胡晓明(教授/博士) 种林 徐畅 (南京财经大学会计学院 江苏 南京 210023)

一、引言

信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性始终是维护证券市场有序运行的重要保障。上市公司信息披露违规现象频发,不仅侵害投资者利益,而且还会对市场秩序造成极其恶劣的影响。内部控制是规范企业行为和消减证券市场不稳定因素的重要机制。我国《企业内部控制基本规范》及配套指引的出台,使得内部控制制度建设日渐完善,但持续增加的上市公司信息披露违规次数、不断攀升的违规金额,促使我们思考:我国上市公司是否将内部控制制度落到了实处?如何有效抑制信息披露违规行为?如何认识加剧上市公司信息披露违规行为的幕后推手中作为重要影响因素之一的终极控制人?La Porta等(1999)学者发现位于股权控制链顶端的终极控制人作为公司真正的控制者,能够对下层以及底层的上市公司实施最终控制。由于内部控制制度的固有局限性,终极控制人的权力往往凌驾于内部控制之上,从而对内部控制缺陷与信息披露违规的关系施加正向或负向的影响。

鉴于此,本文基于内部控制缺陷视角,从存在性与严重程度两个角度出发,通过探求内部控制缺陷与上市公司信息披露违规之间的关系以检验内部控制的有效性,同时创新性地引入终极控制人控制权、所有权、两权分离度以及终极控制人性质等一组完整的调节变量,探讨其对二者关系的作用机理,以期能够为缓解信息披露违规行为的频发找寻又一个根源性因素,促进我国资本市场健康、有效地运行。

二、理论分析与研究假设

(一)内部控制缺陷与信息披露违规

作为公司治理的一种机制保障和制度安排,内部控制应当能够有效处理代理冲突。一旦内部控制存在缺陷,或者内部控制缺陷的程度越严重、数量越多,公司管理层就越容易有逆向选择和道德风险的倾向,会计信息的披露无法达到相应的标准,公司信息披露违规行为的风险也更大。国内外的学者研究均表明内部控制缺陷的存在会使得财务报告以及会计信息的质量受到负面影响(Goh和Li,2011; Mitra,Jaggi和 Al-Hayale,2017),盈余也会出现异常(Ashbaugh-Skaife,Collins和Kinney et al,2008;叶建芳,李丹蒙和章斌颖,2012),发生财务报告重述的几率增加(齐保垒和田高良,2010),而成功修复后的上市公司财务报告质量有所提升(李万福、林斌和刘春丽,2014;刘燕,2018)。结合内部控制五要素进一步分析:内部控制缺陷会导致内部控制目标发生偏离,存在漏洞的控制环境可能无法保证监管机构的正常运作,反舞弊机制失效,人员权责难以实现相互制约,员工道德感的缺失和企业文化的恶化会阻碍良好信息披露制度的实施;其次,风险评估和控制活动难以及时发现并纠正经营风险,使得错报、虚报的可能性增大,而缺乏信息沟通则会降低信息的利用率和科学性;最后,内部监督形同虚设,管理层独断专行,权力凌驾于内部控制之上,出于利己动机损害企业整体利益,使得信息披露违规加剧。由此推断,内部控制缺陷会使得上市公司的信息披露违规行为更加肆无忌惮,因此本文提出假设1:

H1:在其他条件相同的情况下,内部控制缺陷的存在会加剧上市公司信息披露违规,并且内部控制缺陷越严重,上市公司信息披露违规行为越频繁。

(二)内部控制缺陷、终极控制人与信息披露违规

由于内部控制的固有局限性,终极控制人及管理层的权力往往凌驾于内部控制之上,操纵财务信息导致信息披露违规行为的发生。终极控制人在上市公司中主要担当何种角色,目前学术界主要有两种相对的观点:一种是基于“利益协同理论”,认为终极控制人是公司的“支持者”。随着股权集中度的提高,终极控制人的个人利益与公司整体利益趋于一致,监督管理能力提升的同时,维护企业良性发展的动机也随之增强,此时终极控制人会动用私人资源支持企业发展,从而有效减少代理成本,提高公司经营效率(曹廷求,2017)。刘媛(2021)、李寿喜和黄学鹏(2019)、王敏和何杰(2020)实证检验得出终极控制人拥有的控制权比例越高,上市公司违规的概率越低的结论。另一种是基于“隧道挖掘理论”,认为终极控制人是公司的“掏空者”。最初的研究大都认为,由于金字塔股权结构的复杂化促成超额控制权的存在,致使终极控制人更加追求控制权私人收益,加剧对中小股东利益侵占,进一步掏空上市公司(张光荣、曾勇和邓建平,2007),并且终极控制人会通过降低信息披露的透明度来隐藏利用控制权谋取私利的行为,往往终极控制权比例越高,会计信息质量越低,盈余管理的幅度越大(邵毅平和徐潇,2016)。

本文结合前文理论,认为终极控制人的控制权对于内部控制缺陷与信息披露违规的调节作用,既可能存在“利益协同”,也可能存在“隧道挖掘”。基于“利益协同理论”,终极控制人将其自身利益与公司整体利益紧密相连,为了使公司长期价值最大化,从而最大化自己的利益,会积极减少信息不对称,动用自身权力弥补内部控制缺陷带来的违规风险,从而避免上市公司信息披露违规行为。基于“隧道挖掘理论”,复杂的控制链加重了外部市场信息不对称的问题,也加大了监督代理成本,为终极控制人的利益侵占提供了操作上的便利,为了尽可能掩饰自身的利益侵占等重大违规行为,终极控制人会倾向于利用内部控制缺陷导致的监管漏洞、减弱内部控制的正常运行效果,与内部代理人合谋,用粉饰公司财务报告、虚增业绩、盈余管理等舞弊操作来掩盖问题,从而增加公司信息披露违规的风险。提出待检验的竞争性假设:

H2a(1):基于“利益协同理论”,终极控制人的控制权负向调节内部控制缺陷与信息披露违规的关系。

H2a(2):基于“隧道挖掘理论”,终极控制人的控制权正向调节内部控制缺陷与信息披露违规的关系。

终极控制人的所有权是指终极控制人对上市公司实施资本投资后与该公司共享剩余收益的权利,也被称为现金流权。终极控制人的所有权越大,意味着他们能够享有对资本投资对象的共享收益的比重越大,所有权能够对终极控制人起到一定程度的激励作用(邵毅平和黄冰冰,2015),无论终极控制人属于国有还是非国有性质,所有权的比例升高都能够显著提升内部控制质量(李育红和秦江萍,2010)。在第二类委托代理理论中,终极控制人扮演着中小股东代理人的角色,终极控制人的所有权比例一旦增加,如果再实施“掏空”行为,将会连同自身利益一并受损,此时终极控制人与中小股东构成了实际意义的利益共同体,终极控制人追求公司价值最大化的意愿更加强烈。因此,当终极控制人拥有较大比例的所有权时,会尽自己所能维护企业长久发展。当内部控制缺陷存在时,终极控制人会利用自身的地位、信息优势,监督管理层甚至亲自参与经营管理,进而对内部控制的运行施加正向的积极影响,使内部控制对信息披露的监督机制仍旧正常运作,促使上市公司减少因内部控制缺陷而发生信息披露违规事件,故提出假设2:

H2b:终极控制人的所有权负向调节内部控制缺陷与信息披露违规的关系。

在金字塔式的股权结构中,股权链条的复杂性导致终极控制人的控制权与可以获得实际利益的所有权之间的分离程度扩大。Lee(2007)发现当控制权比例超出现金投入愈大时,由于获取私人收益所付出的现金成本相对较低,终极控制人实施“隧道挖掘”行为的动机愈加强烈,相应的,其动用自身权力与地位优势影响会计政策、操纵会计信息借以掩饰侵权行为的企图更盛,会计稳健性也随之降低(韩克勇和王慧,2020)。金字塔的层级越多,控制链越复杂,内部控制效率反而越低,内部控制缺陷发生的概率越大(邵春燕、王配配和周愈博,2015)。当两权分离程度较大时,终极控制人以较少的现金流来对公司进行管理和控制,他们更期望凭着手中较大的控制权,采取利润转移、资金占用等手段攫取中小股东利益。而这种行为一旦被曝光,会严重损害公司形象,公司的投资吸引力也将受到巨大影响。为了掩盖这些行为,减少被媒体、监管部门曝光和稽查后产生的负面影响,终极控制人在经过权衡后,往往选择采用更隐蔽的手法,削弱内部控制的运行效率、架空内部控制框架,促使董事会、监事会的监督功能形同虚设,以便于粉饰或隐瞒财务信息。在这种情况下,内部控制缺陷一旦出现,终极控制人非但不会以自身权力去维护企业健康发展,反而会更大胆地利用内部控制漏洞为自己谋福利,铤而走险,更改会计信息、进行虚假记载、提供虚假财务报告等,向外部投资者传递不真实不规范的会计信息,从而加剧上市公司信息披露违规风险。因此,提出如下假设:

H2c:终极控制人的两权分离度正向调节内部控制缺陷与信息披露违规的关系。

金字塔型的所有权结构普遍存在于我国上市公司。近年来随着国企改革的深化,国家对于国有上市公司的监管日趋严格。国有性质的终极控制人侵占中小股东的利益需要付出巨大的实施成本,因此会减少对会计盈余的操纵(韩克勇和王慧,2020)。戴书松和朱珠(2019)认为国有控股企业作为国民经济发展的命脉,承担着社会稳定的责任,会进一步弱化内部控制缺陷带给董事会治理的消极影响。一方面,国有上市公司的控制链条一般很长,想采取转移上市公司资源的手段以侵占其他股东利益并不是一件容易的事情,国有终极控制人需要承受更重的监管压力,侵占行为的实施会使其面临更大的政治和法律风险,大大提高了侵占成本。基于此,国有上市公司的终极控制人会减少“隧道行为”,而非国有上市公司终极控制人凭借着更便捷的侵占渠道和更低的侵占成本,往往选择铤而走险,利用内部控制缺陷实施信息披露违规。另一方面,国有上市公司需要面对来自政治、公众、舆论等多方压力,为了维护良好形象和市场声誉,终极控制人会更加重视日常监管,即便出现内部控制缺陷,其严格的监管体系也能够弥补内部控制存在的漏洞。反之,非国有上市公司多为家族企业,领导者独裁的风险较大,并且上市公司核心员工与高管甚至终极控制人之间存在密切的利益联系,内部控制缺陷的发生更容易滋生其谋取个人利益的企图,从而增加信息披露违规的风险,因此提出假设:

H2d:与国有上市公司相比,非国有上市公司的内部控制缺陷对信息披露违规的正相关关系更强。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2012—2019年沪深两市A股主板上市公司为研究样本。在获得初始样本的基础上,剔除金融类、ST和*ST类、难以达到控制效果的终极控制人控制权比例小于10%以及相关数据缺失的上市公司样本,并对所有连续变量数据在1%和99%百分位进行缩尾(Winsorize)处理。上市公司信息披露违规次数经国泰安(CSMAR)违规专题数据库收集后进行手工整理,终极控制人的控制权、所有权和两权分离度以国泰安(CSMAR)数据库中上市公司控制人文件为主要的数据来源,缺失部分结合国泰安中股东控股关系链公告图专题数据库中的控制链图和巨潮资讯网的上市公司财务报告中相关信息手动计算、整理确定,内部控制缺陷来自迪博(DIB)数据库,其余数据均来自国泰安(CSMAR)数据库。

(二)研究模型和变量定义

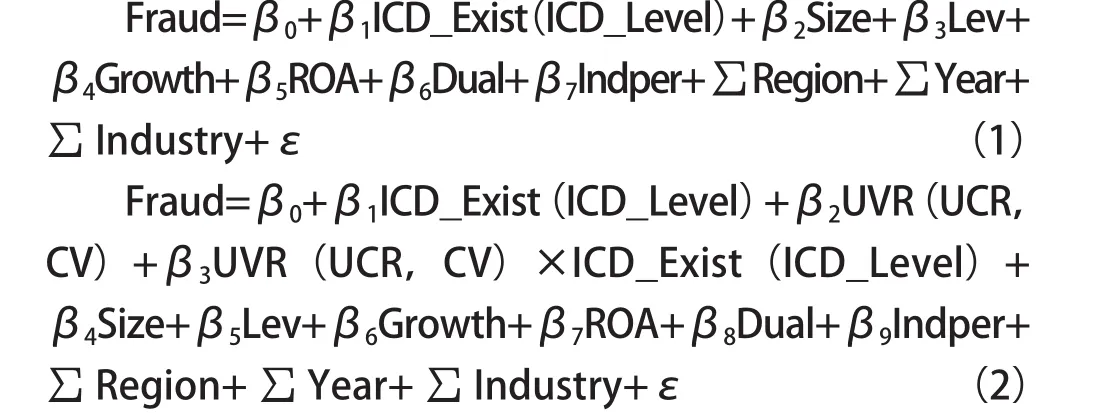

为检验内部控制缺陷、终极控制人与信息披露违规三者关系,本文构建模型(1)、(2)分别检验假设1和假设2。

被解释变量信息披露违规用Fraud表示。考虑到解释变量与被解释变量均为离散型变量这一特殊性,本文参考李寿喜和黄学鹏(2019)的做法,将信息披露违规次数加1取自然对数转换为连续型变量(Fraud),以确保实证结果的合理性和严谨性。为了保证样本之间可比,本文并未使用将违规公告年度作为违规年度的传统的研究方法,而是将样本公司的违规行为发生年度作为违规年度。凡是存在虚构利润、虚列资产、虚假记载(误导性陈述)、推迟披露、披露不实(其他)、重大遗漏以及一般会计处理不当这七类违规行为中的一项或多项,均归为信息披露违规。解释变量内部控制缺陷分别采用内部控制缺陷的存在性(ICD_Exist)与严重程度(ICD_Level)两种方式进行指标衡量。

模型(2)中分别加入终极控制人特征即控制权(UVR)、所有权(UCR)及其两权分离度(VC)与内部控制缺陷(存在性与严重程度)的交乘项以检验终极控制人的调节作用。终极控制人的性质(SOE)将采用分组的方式进行检验。本文采用La Porta,Lopez-de-Silanes和Shleifer(1999)等追溯控制链的方法计算终极控制人的控制权和所有权:

其中,b,b,…,b表示的是第i条股权控制链上第t层的持股比例,公式中的∏为连乘符号。由于公式计算所得数据与实际的两权分离程度反方向变动,因此在后续变量定义及实证分析中,将终极控制人的所有权与控制权的比值的相反数作为两权分离度的衡量指标。

本文参考李寿喜和黄学鹏(2018)等的研究成果,从三个方面选取控制变量:财务指标、公司治理指标和制度环境指标。其中,财务指标包括公司规模、财务杠杆、成长性、盈利能力;公司治理指标包括两职合一、独立董事比例;制度环境指标包括地区、年度和行业变量。详见下页表1。

表1 变量定义表

四、实证分析

(一)描述性统计

下页表2列示了主要变量的描述性统计结果。其中,信息披露违规次数(Fraudn)的最小值为0,最大值为9,即主板上市公司中信息披露违规最为频繁的情况即在一年内有9次因为信息披露违规而被监管部门公开处罚。相应的,经过连续变量处理后的信息披露违规(Fraud)最小值为0,而最大值则为2.303。内部控制缺陷存在性(ICD_Exist)的均值为0.193,说明19.3%的样本存在内部控制缺陷;内部控制缺陷严重程度(ICD_Level)的最小值为0,即上市公司不存在内部控制缺陷,最大值为3,即存在重大内部控制缺陷。终极控制人(UVR)和所有权(UCR)的均值分别为40.961和35.384,表明终极控制人平均拥有的控制权和所有权比例达到40.961%和35.384%。两权分离度(VC)的均值高达-0.85,并且其最小值、1/4分位数与中位数均为-1,说明我国沪深主板上市公司的股权集中程度普遍较高,绝大多数上市公司的终极控制人所拥有的控制权和所有权不存在较大程度的分离,但最大值为-0.115,也说明小部分上市公司两权分离程度很高。终极控制人性质(SOE)中位数为1,且均值为0.596,即所选数据样本中国有企业占据59.6%的较大比例,符合我国市场的实际情况。

表2 主要变量的描述性统计

(二)回归分析

1.内部控制缺陷与信息披露违规。为检验假设1,以内部控制缺陷的存在性(ICD_Exist)和严重程度(ICD_Level)分别为自变量,以信息披露违规(Fraud)为因变量进行回归分析,结果如表3所示。模型(1)中,内部控制缺陷的存在性(ICD_Exist)与信息披露违规(Fraud)在1%的水平上呈显著正相关,回归系数为0.0759(t值为10.21),同时模型(2)中,内部控制缺陷的严重程度(ICD_Level)与信息披露违规(Fraud)在1%的水平上同样显著正相关,回归系数为0.0984(t值为18.17),共同验证了假设1,即内部控制缺陷的存在会加剧上市公司信息披露违规,并且内部控制缺陷越严重,上市公司信息披露违规行为越频繁。

表3 内部控制缺陷与信息披露违规的回归结果

表4 内部控制缺陷、终极控制人结构与信息披露违规的回归结果

2.内部控制缺陷、终极控制人与信息披露违规。表4和表5用以检验假设2,即在终极控制人的作用下内部控制缺陷对信息披露违规的差异性影响。

表5 内部控制缺陷、终极控制人性质与信息披露违规的回归结果

终极控制人的结构采用交乘项的方式,回归结果如表4所示。模型(1)至模型(6)依次分别引入终极控制人的控制权(UVR)、所有权(UCR)、两权分离度(VC),在加入不同的调节变量后,内部控制缺陷的存在性(ICD_Exist)以及严重程度(ICD_Level)与信息披露违规(Fraud)始终在1%的水平上显著正相关,该结果进一步验证了假设1,表明上市公司的内部控制缺陷会加剧信息披露违规。针对假设2中的两个对立 H2a(1)和 H2a(2),详见模型(1)、(2)中引入调节变量终极控制人的控制权(UVR)后的结果,交乘项的回归系数分别为-0.0018(t值为-3.61)和-0.0021(t值为-6.20),均在1%的显著性水平上负向调节内部控制缺陷对信息披露违规的正向作用,即控制权比例越大,越是集中到终极股东,对内部控制缺陷与信息披露违规间的正向关系发挥的积极作用越大,符合“利益协同理论”,故该检验结果拒绝 H2a(2),接受 H2a(1)。同理,模型(3)、(4)引入了调节变量终极控制人的所有权(UCR),其交乘项的回归系数分别为-0.0021(t值为-4.89)和-0.0021(t值为-6.80),在1%的显著性水平上起到负向调节作用;模型(5)、(6)引入了调节变量终极控制人的两权分离度(VC),其交乘项的回归系数分别为0.1166(t值为3.73)和0.0817(t值为3.81),在1%的显著性水平上起到正向调节作用。由此验证H2b和H2c的正确性,即所有权比例越大,内部控制缺陷对信息披露违规的影响越弱,但两权分离度越大,则会加剧内部控制缺陷对信息披露违规的影响。

终极控制人的性质则采用分组的方式检验,如上页表5所示。无论是内部控制缺陷的存在性还是严重程度,在国有与非国有上市公司中对于信息披露违规(Fraud)的影响均在1%的水平上显著正相关。在前两列模型(1)中,内部控制缺陷的存在性(ICD_Exist)与信息披露违规的回归系数在国有与非国有上市公司中分别为0.0382(t值为4.69)和0.1364(t值为9.65),国有上市公司的回归系数明显小于非国有上市公司。同样,后两列模型(2)为内部控制缺陷的严重程度(ICD_Level)与信息披露违规的关系检验,其回归系数在国有上市公司中为0.0503(t值为7.86),明显小于非国有上市公司的0.1508(t值为16.36)。由此可以得出结论:与国有上市公司相比,非国有公司中内部控制缺陷对信息披露违规的影响更为显著,得以验证H2d。

(三)稳健性检验

考虑到内部控制缺陷与信息披露违规可能存在互为因果的内生性问题,即内部控制缺陷使得信息披露违规更具可操作性的同时,信息披露违规可能会加剧内部控制缺陷程度。本文分别采用倾向得分匹配法(PSM)和滞后被解释变量(Fraud)一期的做法,来控制内生关联,以验证本文研究假设的可靠性。除此以外,采用迪博(DIB)数据库中的上市公司内部控制指数作为解释变量内部控制缺陷的替换变量。以上三种稳健性检验的结果均能支持本文结论(表略)。

五、研究结论与启示

本文将终极控制人的特征作为调节变量,对内部控制缺陷、终极控制人与上市公司信息披露违规三者的关系展开研究。结果表明:(1)内部控制缺陷与信息披露违规正相关,并且内部控制缺陷越严重,越会加剧上市公司的信息披露违规。(2)终极控制人的控制权与所有权均负向调节内部控制缺陷与信息披露违规的关系。说明控制权和所有权的增大促使终极控制人在公司治理中发挥积极的作用,有效利用自身权力弥补内部控制漏洞,抑制信息披露违规。(3)终极控制人的两权分离度正向调节内部控制缺陷与信息披露违规的关系。即两权分离程度增大使得终极控制人更倾向于牺牲集体利益,利用内部控制缺陷谋取私利,从而加剧信息披露违规。(4)相较于国有上市公司,非国有上市公司的内部控制缺陷与信息披露违规的正相关关系更强。

基于本文研究,提出以下政策建议:一方面,上市公司应完善自身内部控制建设,同时合理优化控股结构,减少金字塔结构层级、缩短上市公司间控制链条,将上市公司的锥形股权结构扁平化以减少终极控制人的投机行为;非国有上市公司可以通过安排职业经理人任职首席运营官等重要岗位、委派家族非执行董事等方法缓解“内部人控制”问题,强化内部控制的监督作用。另一方面,监管部门应当加大信息披露违规的稽查力度,通过提高违规成本和加重惩处措施,严格监督上市公司信息披露违规行为;重点关注非国有上市公司的内部控制效率,在对其采取严格监管的同时,也不应当忽视资金和政策的扶持;通过制定相关法律制度对终极控制人行为进行约束,加强上市公司终极控制人及股东的信息披露监管。