“诸子均分”财产继承制与乡村经济社会生活变迁(1872 - 1948)

2022-03-12张新民

摘 要:清水江流域遗存大量具有归户性特征的分关文书,乃是研究乡土社会经济文化不可多得的重要原始民间史料。白市镇对江村陈氏家藏三代连续完整的分关文书,反映了咸同兵燹后其家族经济生活变迁的一般情况,尽管表面简单的分家析产,仍涉及“诸子均分”“过继子嗣”“长子特权”“嫡庶有别”等诸多问题,均反映了乡村社会传统礼法制度及家族伦理的一般特征。其中尤值得注意者即“诸子均分”作为一种普遍的制度性原则,往往导致了地权分配或转移的分散化与零碎化,影响了土地的集中占有及阶层的社会分化,因而自耕农始终都是苗侗地方社会的主体,当地只能是小农化的土地分布与经营的社会经济形态,而非地主阶级土地所有制的社会经济形态。

关键词:清水江流域;分关文书;诸子均分;自耕农社会;经济形态

中图分类号:C952 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2022)02 - 0001 - 19

清水江流域乡民家藏大量契约文书,其遗存数量之多,或有可能在50万件以上;而涵盖地域之广,几乎遍及各个苗侗自然村落1。仅内容与经济社会活动有关者,即广涉土地租佃、土地买卖、山林转让、山林租佃、土地登记纳税、分家析产、过继立嗣等,从各个方面立体完整地反映了明清以迄民国贵州东南部与周边地区繁复多样的社会生活实况。在整理、编纂和出版清水江文书的过程中,我们发现其中的分关文书数量不少,均涉及分户析产经济行为及地权再分配等问题,从中或可窥见地方社会变迁的一般性轨迹。为了更好地探讨传统中国乡土社会的形态特征,我们选择了其中具有时间连续的4份分关合同文书,其归户形态均为白市镇对江村乡民陈氏,时间跨度则为晚清以迄民国,上限始于咸同兵燹结束后秩序重建之期,下限则止于外部世界已发生翻天覆地变化的民国三十六年(1947年),从中正可了解半个多世纪以来陈氏一门家庭结构及经济地位变化的历史实况,了解地方社会经济演进发展的某些历史侧面,并适当比较其他汉人文化圈社会,总结传统中国社会一些可资借鉴的规律性特征。文书涉及的年代主要为光绪八年(1882年)、光绪二十六年(1900年)、光绪二十九年(1903年)、民国三十六年(1947年),每一个年代都以时间坐标的方式,向我们提供了其分家析产时间脉络的完整历史信息,内容涉及处分、承分法权当事人、宗族房戚法律证明人、分关原因、拈阄分房字号、家产分割清单、不动产名目方位等,均可以小觀大,藉以了解其家庭财产积累增减及社会经济变迁情况,兼亦涉及家族伦理及社会礼法等问题。

一、咸同兵燹后的土地再分配与社会秩序重建

自清咸丰四年(1854年)以来,随着太平军活动影响范围的扩大,贵州各地先后爆发了大规模的农民起义,杨元保、杨龙喜、张秀眉、姜映芳等相继“揭竿踵起,不可悉数。始于咸丰四年,无兵无饷,不能制也”[1] 。其中侗族起事首领姜映芳即出生在天柱县革溪汛盆溪寨,他聚众于天柱县的执营乡,提出 “打富济贫”的口号,一时响应者颇多,虽遭官府镇压,然仆而复起,曾一度“击溃天柱练石榴坡,陷沙子坡(清江属)”[2],后又攻占天柱县城,前后历时7年。虽最后以失败告终,但战乱不仅危及天柱县全境1,波及整个清水江流域,而且势力延伸至黔东北(锦江流域)的铜仁2,影响波及邻省湖南,即所谓“贵州苗民乘乱而起,则湖南专受其祸,虽欲苟息不可得”[3],一时朝野上下震动。同治三年(1864年),苗族农民领䄂张秀眉,也以苗疆腹地台拱为中心,逐步向外用兵,“纵横千里,同声相应”[4],占领州县达10多处,并与姜映芳部众配合,联合攻占天柱县城,势力直入沅江流域晃州、沅州、麻阳一带。昔日“苗疆宁谧,苗民向化”的秩序化局面完全被打乱[5]。由于“贵州尤近湖南,踞上游之势;苗患朝发,则楚边夕受其敝”[6],尤其清水江“下通湖广,上达黔、粤”[7],战火顺江而下,连及湖南沿江各地。故不仅贵州本省完全陷入混乱,甚至湖南“境内之患更甚于前,沅、晃、镇筸、黔、麻、靖、会,几千里无安居”[3]130。前后历时18年,各路农民军互为犄角,几乎控制了整个清水江流域,其持续时间之长,规模范围之大,损失伤亡之惨重,为当地社会历来所罕见。如咸丰七年(1857年), 清水江下游锦屏县一带,“因贼匪临近,扰乱烧杀村寨,殊堪痛恨”[8],地方士绅遂开始捐田捐款,组织团练自卫。但毕竟事起仓皇,寡不敌众,次年“苗逆姜映芳勾窜清江、抬拱诸苗,由天柱窜大塅。所至蹂躏,纵火烧毁民房,光焰烛天……频年黔、楚之间,靡有宁日矣”[9]。战事尽管在黔、湘两军夹击下结束,但“上下游废田不下数百万顷,流亡可复者仅十之二三,而兵制废坏,尤难复旧”[2]532 - 533。

由此可见,战后无论地方兵制的重建,乡村人口的生聚,农业生产的恢复,社会秩序的再造,都不仅关涉王朝帝国地方治理整体体系的稳定,也牵连千家万户普通百姓日常生活的恢复。然而历来史家关注较多者均为王朝帝国地方治理体系的重建,而鲜少有人详细记载普通百姓生活生态的恢复。白市镇原来又名白岩塘,明代属汶溪所,恰好位于天柱县城东部,地处沅江上游,下与湖南省怀化市会同县的蒲稳乡、炮团乡毗邻,清水江流经全镇7个村,航运顺流而下可直抵洞庭湖,上则迳入苗疆广袤腹地,为汉、苗、侗多元文化融合交汇要地。迄今保存完好的当地碑文称:“缔姻友者,熙熙而来:入市集者,攘攘而往。”[10]亦可见其为湘黔水运往返交通繁华码头,也是木材集散的重要木坞之一,乃当时兵力聚集转运及激烈争夺交战之地。故战后面临人口流亡,一派萧条的局面, 虽小到一个白市镇的乡村,也同样遭遇如何恢复生产,重建社会秩序的问题1。恰好对江村陈氏家族的私藏归户性分关文书,为我们提供了不少普通民众如何恢复日常平静生活的历史信息。

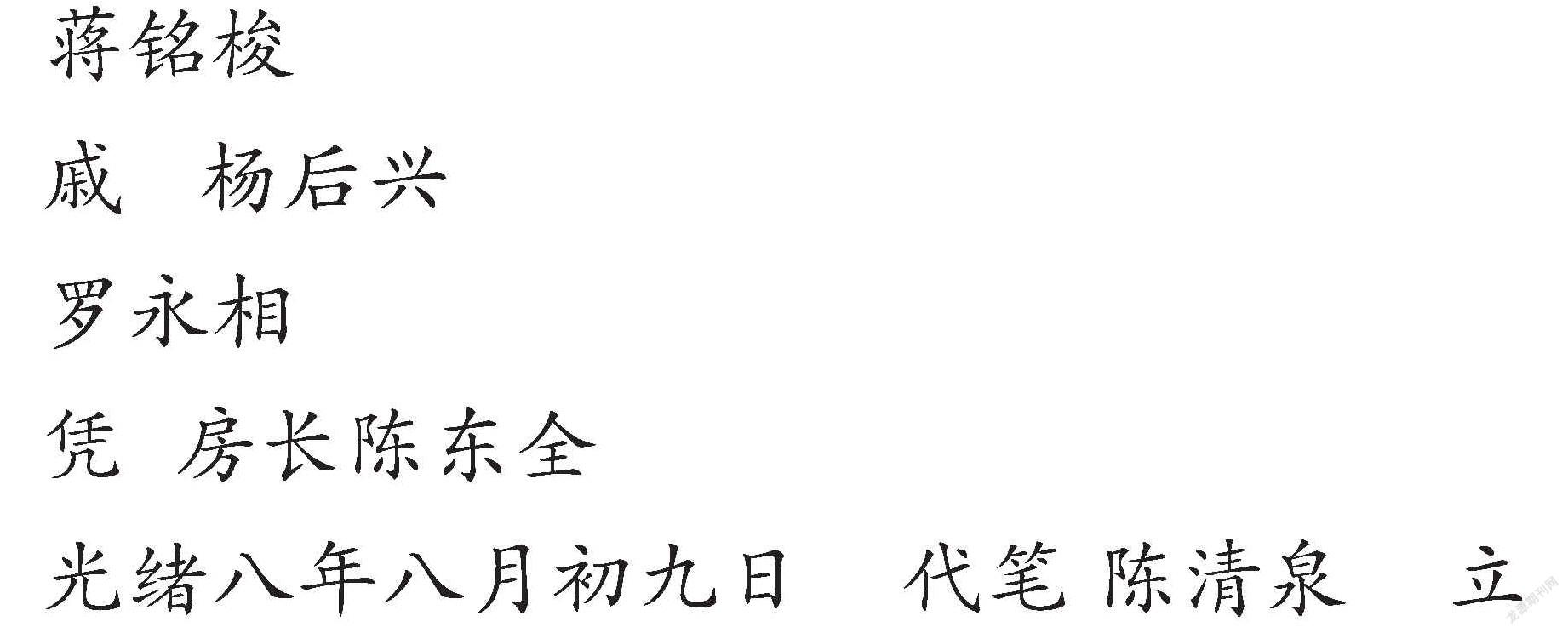

例契1[11]:立串关合同人陈启道、陈世明、陈世亮叔侄,自遭苗叛后,归梓启垦,年稔渐丰,且创业之垂统,夫光□□□后,是以因将祖遗地名又溪大冲基地贰排三股均分,拈关(阄)为定。壹阄拈落陈启道,上下二排中间基地,每排叁丈叁尺;二阄拈落陈世明,上排基地左边叁丈六尺,下排右边基地并余地抵自己山断;叁阄拈落陈世亮,上排右边基地六丈肆尺,下排左边基地三丈三尺。上下贰排基地各依拈关,各管各业。其有下排坎头各留路陆尺,不得一人侵占。为愿各房螽斯蛰蛰,瓜瓞绵绵。今立串关合同,各各收壹,执帋永远存照。

陈氏家族所在之对江村,位于白市镇西北部,东与三间桥村相连,西与渡马乡的黄劳村接壤,南与地样、新舟村交界,北与中寨村相依,为当地重要水稻产区之一。契据订立的时间上距咸同兵燹结束不过10年,文中提到的“苗叛”,显然即指姜映芳、张秀眉之起义,但其用辞与官方语气完全一致,不经意间却显示了民间社会的价值立场,适可见战乱造成的震荡性剧变,尤其个人及社会大量财富的被动性流失,包括人口的死亡锐减,田土的荒芜等等,必然激起普通乡民强烈的心理反应,从而转化为代表他们经验与情感的文字表达。甚至透过今天的田野调查,也可获得不少代代相传的口碑记忆史料,看到民间社会众口一词的真实社会认知心态,印证文书未必有意留下的历史记录的真实。

值得注意的是,以房长(族中各房之长)及戚人的见证为前提,签订串关合同的不是“父系继嗣团体”的男性成员,而是陈启道与陈世明、陈世亮叔侄两代非嫡亲继嗣房族成员。其叔侄两代人做出财产分割决定并立约的时间,是在“苗叛”完全平定的光绪八年(1882年),所谓“自遭苗叛后,归梓启垦,年稔渐丰,且创业之垂统,夫光□□□后,是以因将祖遗地名又溪大冲基地贰排三股均分”。说明在长达18年的战乱中,原有的大量良田,“乱久尽成秽壤,民人又皆死亡逃散,村市为墟,蓬蒿塞路”[2]457。而陈氏一门族人,显然也是抛荒田土,躲避战祸,远离家乡,受到巨大经济打击的地方乡民。因而战后如何使耕者与田土重新结合,从而稳定社会人心,度过战乱造成的人口经济危机,便成为恢复或重建地方秩序最重要的国策要事。而政府所采取的具体措施:一是“人自生聚,则不必远事招徕;各私其家,自为捍卫,则勿庸另为守备”;再即“推而至于司道丁粮、文武廉俸及学校役食,均宜取资于旷废田地。周旋以出之,通变以行之,因地制宜”[2]533。其中最重要者,则为“示谕沅、晃一带,招徕流亡,令有业者复业,无业者许其分占荒田,以尽开垦之利,来归颇多。于是籍其户口,给之牛力、籽种……因山为屯,且为之树犄角,联守望,以固其心”[2]457。例如,同治十三年(1874年),贵州通省善后总局、承宣布政使司、下游善后总局等政府机构,为确认战后荒田的认领,曾联名重新颁发土地执照:“发给执照事,照得黔省贼扰之区,居民流散,田土荒芜。兹幸全境肃清,亟需清理田业,广为开垦。除有主有契之田照常耕管外,其有契遗田确者,应准作为本业。屯亡田在者,应仍作为屯业。更有田主远走,在若存若亡之间者,应暂作为存业。又田主播越,本支尽刬,及倡乱附贼被剿伏诛者,应即作为绝业、叛业。以上各类产业现在荒芜犹多,间有开垦地处,或系官为安植,或系自谋生业,而恃强逞刁之徒串通朦混,影射蛊惑,以致耕鉴者心志不固,而本司等又无由周知,其数何以定民居而厘田赋?兹本司等刊刷三联印照,选委妥员,分赴各府、州、县逐段查给。凡系有田有契之户,务即呈验,盖用戳记;其无契者,务即分别屯存叛绝,将田土坵数、坐落地名、计算谷种、应纳丁粮,逐一开单报明本团本寨甲长,取具切实甘结,呈请验给执照。”[12]

以上种种措施,目的都是为了解决农业生产一派萧条的战后重建问题。尤其面对“各类产业现在荒芜犹多,间有开垦地处”,即大量田土无人认领或耕种的客观现状,王朝帝国出于重建秩序和征收赋税的需要,派人分赴各地核查,开展了一系列清理田业产权登记和重新发放执照的善后工作。陈氏叔侄战后“归梓启垦”,耕种的显然正是原有抛荒田土,虽只是一户农人叔侄重新组合,恢复了本来固有的农耕生活,但一叶亦可知秋,作为万千乡民颇有代表性的具体个案,也折射出王朝帝国重建地方秩序的时代大信息,提供了朝廷大政落实于基层社会后的真实历史案例。

认真分析陈氏叔侄分关文书所提供的历史信息,即不难发现,咸同兵燹后,陈氏叔侄两代作为同一始祖的男系后裔,为了重返桑梓,再建家园,遂因家族血缘的关系而结成了经济生活的小型共同体,仅仅用了10年时间重新开辟垦殖,其生活景况便已“年稔渐丰”,尽管由于战乱流亡离散的原因,其家族人口规模并不大,拥有的家产数量也不多,但仍拥有了完全可以满足自给自足需要的产权私有的田土,成了当地与大多数人一样占有小块土地的自耕农,不仅家境逐渐殷实丰足,而且析产分家也成为必要。如同树大分枝一样,家大也需分户,目的正是为了更好地“创业之垂统”,绵延家族长久繁荣。

根据文书分关内容的提示,陈氏叔侄所均分的并非新垦辟的荒地,而是战后重新认领的祖业。或许陈世明、陈世亮兄弟二人的父亲已不在世,是否因兵乱流离故亡已无从查知。按照唐宋以来王朝帝国户令:“诸应分田宅者,及财物,兄弟均分……兄弟亡者,子承父分。兄弟俱亡,则诸子均分。”1则世明、世亮兄弟与其叔父启道一样,双方均共同享有祖遗财产的析分权,具见当地苗侗族裔社会与中原内地一样,其所遵循的也是“父子一体”法權原则。按照“父子一体”法权原则,儿子是父亲人格的延长,因而父辈兄弟原来共有的财产关系,从子承父分法出发,无论多少都可以转化为叔侄共有关系,必须双方同意才能平均析分。世明、世亮兄弟显然即是以男性子嗣代其父亲人格地位及法权身份的方式,与其叔伯陈启道一样拥有上辈共同的祖遗财产分配继承权的。作为上代原有同一家庭的三个兄弟,现在自然可以根据自愿协商原则,由其叔侄三人将“祖遗地名又溪大冲基地贰排三股均分”。而除了“父子一体”原则及子承父分法,亦即男性子嗣可以拥有已故父亲财产继承的法权地位外,陈氏叔侄分关严格讲也完全符合“兄弟均分”即以“房”为单位分割财产的传统原则,并不违背“创业垂统”虽分房仍肩负光大祖业的义务责任。

从乡村社会的一般实际看,基层百姓未必都知道或了解国家成文法,但作为具有长久约束力的民间习惯法,无论其产生形成是因为上达下贯或二者交互影响渗透必然出现的结果,则即使屡经兵祸变乱亦殊难中止或改变其执行。因此,透过陈氏叔侄的析产分关个案行为,也可窥知战时离散纷乱的乡村社会生活,经过10年的重建与发展,现在又再次恢复了昔日的秩序和宁静。一切都在积渐已久的传统习俗中缓慢长久地延续、积累、变迁和发展。契约文末特别强调“各房螽斯蛰蛰,瓜瓞绵绵”,则不仅表达了家族亲情血缘关系长久维系最天然的心理情感,也体现了各房长幼有序和睦相处的儒家礼教精神。秩序既然可以为家族生活带来和谐与兴盛,当然也就超越地域为人人所向往。尽管是苗侗族群社会生活文化圈,但汉文化的各种习俗因子早已通过各种渠道渗入其中,二者长期相互良性互动,均发挥了秩序建构的重要作用。

二、子嗣过继行为与家族经济利益再分配

陈氏叔侄于光绪八年(1882年)第一次分割财产后,事隔18年即光绪二十六年(190O年),已经独立为户的陈世明、陈世亮两房兄弟,又有了一次关涉其家族三代人的析产分家行为。

例契2[11]75:立分关杜后人陈世明、陈世亮兄弟等,今我所有祖遗是物等件,请凭族戚二比均分。再者陈世明之子代钧过截(继)陈启道为孙,任管启道之业。陈世亮之子过截(继)启昌名下为孙,任管启昌之业。今将启道之田罗家姐水田一处,收谷五拾箩,又并鲢鱼吼水田,收谷拾箩,补扶启昌名下为业,其有边关开烈(列)于左。今欲有凭,立分关为据。

计开边关:下排基地左边壹截,沙子柯上团园,拖铭塖墦地壹处,□上岩坡柴山壹处,又将陈启道罗家姐水田一处,收谷五拾箩,又并鲢鱼吼水田一处,收谷拾箩,补扶启昌之业,以上六处分落陈世亮子孙耕管为业,永远发达。

细读以上立约分关文字,可知析分财产双方明确议定,陈世明、陈世亮二人共有的“祖遗是物等件”,尽管没有列出具体的财产析分明细,但仍“请凭族戚二比均分”。说明上次叔侄同居分家,田产所有权已经明确分割,兄弟二人从此各自为户,但仍有部分作为共有物的祖遗财物,两家长期公平共享共用。现在事隔18年,两人家庭结构不可能不发生变化,遂有必要再次“二比均分”,也可说是前次与其叔父陈启道拈阄立契分关后,兄弟二人共有财产的又一次协商分配。

然而文书更为重要的一项内容,即子侄与叔伯,或者说陈世明与陈启道,以及陈世亮与陈启昌之间,过继其子与对方为孙。而属于叔辈的陈启道,又将自己的部分田产,以“补扶”的形式,划分给了同一辈的陈启昌。据其内容严格审名定义,又可称其为过继“补扶”分关文书。

陈世明、陈世亮兄弟二人,均有子嗣分别过继给其叔父为孙,就一般情况言,独子是不能出继的,因为独子出继即意味着背离了照顾本生父母的伦理责任,传统民间礼俗社会是决然不允许的。换个角度,从王权国家立场看,清律也明确规定:“凡继立失序及贪图财产将独子出继与人,独子贪得财产不顾本生或本生父母有子、所后之亲无子而舍去,或实有同宗而继异姓者,均按律治罪。”[13]因而完全可以据此断言,过继行为必定在多子嗣的情况下才能发生。具见由于战后长时间秩序化的宁静生活,不仅陈氏家族各房派的经济收入水平有了明显提升,即后代子嗣成员数量也逐渐增多,开始出现了家族生活热闹繁荣的局面,较诸兵燹时的流离失所,不啻天壤之别。

传统中国乡村常见的过继承祧习俗,目的多为解决无子嗣家庭的香火及财产继承难题,往往注重过继子嗣继承财产的权利与义务。过继必须按照由亲及疏的原则,选择同宗的父系子孙,根据昭穆相当的要求,以求继承宗祧或相关财产,即在当地苗侗族裔习俗文化圈也少见例外,反映过继宗祧继嗣观念影响地方社会民众,诚可谓既深且广。而无论“陈世明之子代钧过截(继)陈启道为孙”,抑或“陈世亮之子过截(继)启昌名下为孙”,实际都是由嗣祖与嗣孙组成新的家庭,必然与嗣祖无子嗣大有关系,当然也涉及财产继承权的问题。尽管是不同房派的孙辈以过继的方式拥有了财产继承权,但相互之间既有同宗极近的血亲关系,则依然符合昭穆相当之子孙立继承祧的礼俗原则。

过继为孙首先是一种身份继承,但嗣祖与嗣孙既已组成新的家庭,有了共同的家庭经济生活,必然也是一种财产继承行为, 即所谓“无子者,许令同宗昭穆相当之侄承继 ……若立嗣之后却生子,其家产与原立子均分”[14]。否则,财产无法传递增殖,势必也会危及宗祧的继承和光显,最终必然害及家族世代发展的恒久永存,出现衰颓破败的难堪没落窘境。陈氏兄弟两子既以同宗昭穆的正当性过继对方为孙,当然就有了宗祧继承与财产继承的双重合法身份,而与其身份权力相应的责任或义务,则是在两个新组建的祖孙关系结构家庭中,分别“任管”两位嗣祖的田土产业,完成生养死葬必须兑现的孙嗣责任。

除过继为孙涉及财产的再组合与再分配问题外,或许是陈启昌家境情况稍差,故陈启道又将自己拥有产权的田产,即“罗家姐水田一处,收谷五拾箩,又并鲢鱼吼水田,收谷拾箩”,总共“六处”,按照12箩为1亩之地方习俗计量方法,总数60箩约合5亩田,均以“立分关为据”的法律关系形式,“补扶启昌名下为业”,从而既反映了家族内部特有的协商互助精神,也折射出宗法社会浓厚的伦理行为特征。分关文书的归户形态属陈世亮及其子嗣一房,故契文最后又特别交代:“分落陈世亮子孙耕管为业,永远发达。”具见边地苗侗生活人群的家族意识也极为强烈,甚至较诸汉人宗族社会文化圈也無太大差别。

陈世明、陈世亮共同均分“祖遗”财物,乃是血亲兄弟固不必论,陈启道“补扶”陈启昌田产而仍冠以“分关”之名,显然也是同胞手足兄弟。陈世明、陈世亮兄弟二人,又将其子过继给两位叔伯长辈为孙。其相互之间遂构成了兄弟、父子、叔侄、祖孙等多重复杂重叠网络关系,以其为个案扩大观察和分析范围,则可见传统中国乡村社会,除父、母与子女三边关系为基本单位,共同形成无数相互关联的核心家庭结构外,更在其上架构了具有多边复杂交叉血缘整合关系的家族网状结构,并与不同的地缘礼俗风规结合,形成了传统中国特有的宗法社会组织形式1。三边与多边关系不断交叉渗透,动态性持续绵延并向前发展,既强化了家族内部的血缘人情联结纽带,也扩大了宗法制度的理性认同程度,构成了乡村社会生活秩序化建构的重要运作方式。

除了将子嗣过继同宗叔父为孙的情况外,清水江流域也有过继庶母承宗的文化现象。为了更好地说明问题,庋藏于邻近高酿镇龙氏家中的一份过继文书,虽与陈氏分关文书毫无实质联系,但仍可以比较的方法取作例证,以便更好地展开参照式分析与讨论。

例契3:立过继孙男字人则汉,父亲龙大章、大展同胞兄弟,二人生有四子,则麟、则铭、则夔。情因庶母无嗣,将大章次子过继与庶母龙氏妹女承宗。先凭房族亲戚人等归内商量,说落孙男则汉过继。先前父亲四人龙大章、大展、大刚、大宾所分,除有圭闷大小相连田贰坵付与庶母生养死葬,百年之后付与过继之手耕管为业。又除有父亲养老之田,日后概为参(三)股均分,不得异言。

恐后无凭,立有过继字约存照。

契据订立时间为“光绪三十二年二月二十八日”,稍晚于陈世明、陈世亮兄弟的分关过继立契时间。据此可知龙大章、大展同胞兄弟的庶母无嗣,拟将大章次子则汉过继给庶母承宗,一般而言,“承嗣者年须及丁,盖以身属人,乃其本身之事成丁方可自主。其或年未满二十五者,须秉命于亲,以防轻作;过乎廿五岁,则商之而已”[15]。而在礼俗程序上必须先经族人(房族亲戚)会议认可,同时说服过继人自愿同意。则汉既过继给庶祖母承宗,庶祖母相对其夫只能是比妻次一等的妾, 正如《白虎通》所说:“妻妾者,何谓也?妻者,齐也,与夫齐体。自天子下至庶人,其义一也。妾者,接也,以时接见也”[16]。相对于子嗣的嫡庶有别,庶母或庶祖母自然也比嫡母或嫡祖母低一等,亦如《尔雅·释亲》所言:“父之妾为庶母。” 甚至个别礼俗差异较大的地区,嫡子可直呼庶母之名[17]。但庶母既为其夫宗的侧室,尽管显得不够正统,身份地位相对卑微,仍为制度性的家族成员,其对丈夫负有贞操的义务,丈夫也对其有扶养的责任[18]。故龙氏兄弟四人分家析产时,显然出于父亲的本意,也在庶母名下留有田产2坵,以作其“生养死葬”之用。

不过,则汉由嫡入庶之法律性过继行为,必然意味着其在家庭固有秩序关系结构中,将由祖父之妻的孙变成了祖父之妾的孙,其身份从此亦由嫡传转换成了庶出,而在服制即嫡庶之间,也意味着降了一个等级1。但由于有了新组成的庶出嗣孙与嗣祖母的合法身份关系,尽管必须承担嗣祖母养老送葬的责任,作为条件补偿则有了经济利益的正当性回报,即出于世俗务实受惠的物质考量立场,获得了财产继承的合法人格身份与权利。由于大章、大展、大刚、大宾兄弟早已分房,则汉的过继即意味着他们都放弃了庶母财产的继承权。已经过继的则汉由于人格身份的转换,也不再与其原有的同胞兄弟一样,享有亲生父母财产的分配继承权。作为承继嗣祖母及其身后遗产的唯一合法者,则汉所获得的最大不动产即“圭闷大小相连田贰坵”,作为一种承担养赡老人义务的回报,可以永远任其“耕管为业”,拥有土地管理和收益的长期所有权。

与前述陈氏兄弟过继子嗣予叔父为孙一样,大章过继次子与庶母承宗,都不仅引起了社会学意义上家族成员关系的整体调整,同时也产生了经济学意义上家族财产的再分配。严格讲家庭父、母、子三边身份经济关系的重大调整与变动,往往也会引发家族复杂成员多边关系的相应重组或再构,足以显示在宗法社会亲疏远近人际网络的关系结构中,每一个人的身份地位都只有透过对方才能准确判定。无论出继立嗣或财富分配,都意味着生活生产资源的再组合, 象征着家族血亲关系的再建构,都不能不是乡村社会秩序不可忽视的重要参与性构成因素。

三、“诸子均分”与“长子特权”

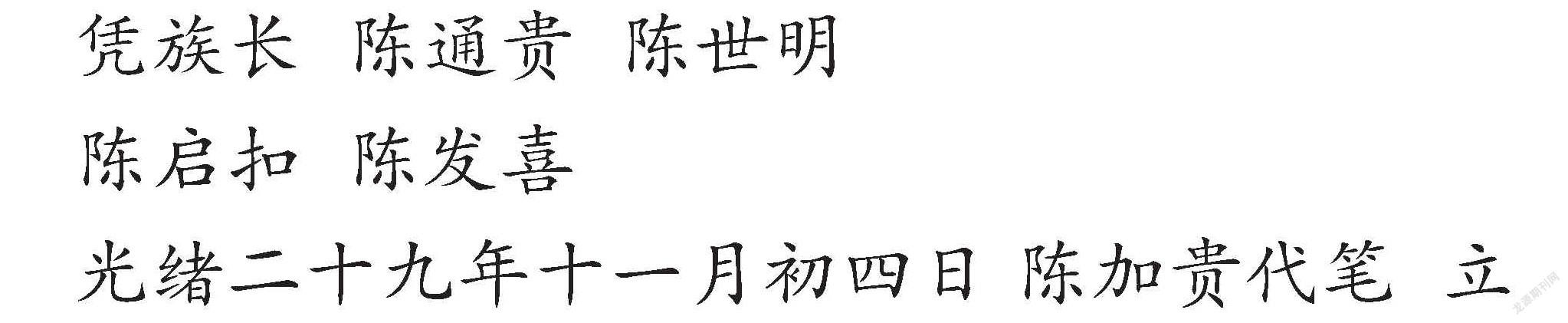

分关后独立为户的陈世亮,家庭人口和田产规模都远较过去显得发达兴盛。随着家庭规模的扩大和子嗣的成婚,其与陈世明分户后的新家庭也有了再次析分的必要。光绪二十九年(1903年)由代表父权的陈世亮决定和主持,为其四个男系子嗣举行了拈阄分授仪式,形成了其家族迄今保存完好的第三代田产分割合同文书,透露出“苗叛”结束后其家族重新创业并由衰而盛的历史信息。

例契4[11]76:立分授合同关书父陈世亮,余生四子,长曰代臣,次曰代兴,三曰代肆,四曰代捌。今因膝下接踵而来,人心难齐,恐生异议,趁吾刚健,是以请凭族长在内将续置田坵品搭四股均分,祷神拈阄为定。长男拈得天字号坐落土名大坝脚田一连七坵,收谷六十叁箩,并白头江四方坵,收谷四十箩,并新塘背枫木树脚田二涧,收谷四十四箩,并门首秧四箩,并大竹山垅内田一涧八箩,并冷水溪硔硚脚下边田一坵八箩,共壹佰陸拾七箩,载税捌亩伍分正。次男拈得地字坐落土名大赶汶田贰坵,收谷三十六箩,并沙田一坵收谷二十四箩,并石吼田一坵,收谷四十箩,并冷水溪台上口截田一连二坵,收谷叁拾七箩,并井塘秧田一涧各一半,并溪边一坵,收谷十四箩,泥鱼吼坎脚田一坵八箩,共壹佰七十一箩,载税捌亩伍分正。三男拈得人字号坐落土名沙田垄一连伍坵,收谷伍十箩,并门首枇杷树脚田一坵,收谷二十四箩,并泥鱼吼田二涧,收谷十六箩,并大冲闷田一坵,收谷二十四箩,并冲腰膀上田一连四坵,收谷三十箩,并门首秧田一涧四箩,共贰佰零八箩,载税六亩伍分正。四男拈得和字号坐落土名高盘田一连玖坵,收谷八十箩,并水路田一坵,收谷十二箩,并疤子塘田一坵,收谷八箩,并冷水溪口台上一连三坵,收谷伍十箩,并大井塘秧田一涧各一半,并岩嘴田一坵,收谷八箩,共壹佰七十一箩,载税捌亩伍分正。自分之后,各宜安分,不得违关侵占。如有违议,在场人共处。父母在,须当尽菽水之欢;夫妇和,上可效齐眉之敬。兄友弟恭,妯娌和睦,勿得争长而竞短,不可见利以忘情。务念创业之艰难,岂思守后之不易,克勤克俭,家业维新,生养死葬必尽其礼,庶祖业不致于凋零,亲戚不得哂笑矣。勉之勉之,慎勿以父言为泛泛然也。恐后无凭,立此一样四纸,各执一纸存照为据。

罗家大园一团,并拖拾塖墦中间一墱,并小冲闷田一坵,收谷六箩,坎上柴山一副,批与代臣管业。

分授合同关书内容颇为详备,归户形态为陈世亮长子陈代臣。时距“苗叛”结束不过29年,距第一次叔侄分关则为21年,距第二次兄弟二人过继子嗣与叔伯为孙仅3年,契文感慨“膝下接踵而来”,又云“务念创业之艰难,岂思守后之不易”,足证兵祸灾乱平息后,前后用了近30年时间,经过两代人的艰苦努力,陈氏一族已从困顿中完全走出,实现了家人世代期盼的丰足富裕。

以陈氏叔侄第一次析产分关为参照,陈世亮“叁阄拈落”所得,仅上排右边基地六丈肆尺,下排左边基地三丈三尺”,而比对其子嗣四人分关所得田产及收成截税数1,无须过多具体换算讨论,即可看到其家赀财富有了大幅度的提升,不仅不动产田土面积分布范围急剧扩大,而且都以纳税为证明拥有产权的正当性与合法性。易言之,即分关前其田土总量的积累,按照前云12箩为1亩的换算方法,当已达到了32亩(税亩)。而一旦四子均分,则每户又至多不过8.5亩,然对比第一次叔侄分关,数量仍相当可观。具见兵燹混乱局面结束后不到30年,无论社会正常秩序的恢复,抑或乡村经济生活的振兴,乃至家庭户数人口的增长,都较战时发生了深刻而巨大的变化。陈氏家庭经济状的变化乃是整个社会的缩影,以其为分析对象也可了解村落社区变迁的历史全貌。

传统中国社会的析产分家,按照清代的成文法规定,“祖父母、父母在者,子孙不许分财异居。其父母许令分析者,听”[19]。契据开篇即称“立分授合同关书父陈世亮”,文中又提到“请凭族长在内将续置田坵品搭四股均分”,凭中族长具名者凡四人,反映分家即原来同居时共有财产的分割,其法律关系的决定权在父亲,同时作为一种制度化的习俗,也有必要取得族人的认可。稍有必要交代者,即陈世亮尚另有一子,前云早已过继叔父启昌为孙,获得了叔父家产的法定继承权,也就意味着不再具有生父子嗣的资格参与原有家庭成员拈阄分产的权利。陈氏一门兄弟四人的分家析产,从同一个家庭结构,共有其家庭财产,到各自分房立户,各异其产,一户大家庭一变为多户小家庭,三边单纯的家庭关系也演变为多边重叠的家族关系,原有的血缘关系也更多地具有了社会性的因素,显然也与家业规模日趋庞大,人多事剧繁杂密切相关。为便于已婚子嗣按房管理,分途经营,自行发展,具有分割处分权的父亲,遂自愿主动授权,允诺子嗣四人各自独立当家,并一一开出家产拈阄析分清单,同时礼请具有权威身份的族长到场当面作证,分关也就具足了一切正当、合理、公平的法权依据,切断了一切造成裂痕、矛盾、冲突的早期根源性可能。

与徽州遗存文书所见大量“分书”“阄书”类似,清水江流域以父(母)亲处分决定权为中心的析分家产行为,其所遵循的都为“诸子均分”传统习俗规约性原则[20]。如果追溯其历史来源,则可说自汉代以来便开始成为社会性的不成文法规[21]。根据宋律“户令,诸应分田宅者,及财物,兄弟均分,妻家所得之财,不在分限”[22],则至迟延至宋代,“诸子均分”也得到了官方的采纳,成为制度化的成文法条例。至于“分书”之题名,则早见于敦煌遗存文书,反映唐代早有此称。清水江流域大量分关文书的遗存,作为一种成熟的地域性文书系统,显然也是透过文化交流互动才可能产生的现象。而以 “诸子均分”普遍性习俗原则为分析背景,陈世亮以父权法律身份分授家产,受分四子“拈阄为定”析分共同家产,从而郑重订立具有合同性质的关书,其所采取的分配方法,正是与中原地区无别的“诸子均分”原则,反映苗侗地区的社会发展,自宋明以迄清代,越到后期就越有与内地趋同的现象。

以父(母)亲拥有处分权为前提条件的“诸子均分”,所析分者一般多为祖遗共同家产,并不包括“妻家所得”即妻子从娘家带来的财产,以及各房兄弟自己置买的产业,必须综合考虑田土肥瘦、面积大小、产量多寡、距离远近等因素,以拈阄的方式品搭析分其所有权,实现无偏无私、公平合理的分配原则。

但是,家庭祖遗共有财产析分之后,仍有父母“养老”或“养赡”等一系列问题,一般均要留出一部分不动资产,单独将产权归属其名下,称作“养老田”或“养赡田”。而与“养老田”或“养赡田”相应,由于各地风俗不同,鉴于长子过早承担家庭劳作,于众兄弟中付出的义务最多,个别地区也会为其留出一块“长子田”。上引文书特别提道:“罗家大园一团,并拖拾塖墦中间一墱,并小冲闷田一坵,收谷六箩,坎上柴山一副,批与代臣管业。” 显然就是特别留出的“长子田”。析产分家后父母有时也会择一子嗣与其合户, 或虽分户而仍与其合爨,一般均为小儿子。但就“诸子均分”原则,则只有长子稍有例外,上引文书虽只是个案,但却是当地苗侗村寨普遍性的文化现象。

以“诸子均分”为根本性原则,又适当照顾或倾斜长子,就清水江流域而言,可举出之例证极多。譬如同治四年(1865年),天柱县吴运松、吴运柏、吴运梅兄弟三人析分屋基、田产、油树等共同资产,就特别将“其有□猪冲口田一坵,計谷四箩,除与运松,以作长子田”[23]。类似的情况也见于邻县锦屏,当地乡民“分家时要留出两份田后再分配,一份是给大哥的长子田(因长子较早随同父母参加劳动,较诸弟辛苦);一份给父母的养老田(多选条件较好的)。长子田分后不再动,养老田则由与父母同居、并负责父母生养死葬的儿子拥有。若众兄弟一起赡养、安葬父母,养老田则由众兄弟平分”[24]。推而广之,这当然也是整个清水江流域普遍的文化现象,甚至不少地方以建房为由,认为“长子因分家后没有能力建房的,在分家时还多分一点点长子田或长子山,补助其建造房屋”“一般来说,大儿子有较大的优先权,分房或做新房大儿子一般比弟弟们宽五寸到一尺”[25]。

“长子田”的普遍存在,说明在“诸子均分”原则之外,作为一种不成文的习惯法,尚别有与“父权”相对应的“长子权”。“长子权”存在地域的涵盖面极广,尤多见于长江以南地区。或有学者以北方、南方互做比较,认为“北方社会长子继承牌位、祖匣、家谱及祖屋,被视为家族世系的‘大宗’,有主持家族祭祀的责任。而南方社会则以‘房’为其继嗣特点,房不仅代表了父子间的世系连续,而且反映兄弟平等分化,独立与父亲构成世系联系,强调每个儿子在继承中的平等地位”[26]。但从“长子权”的普遍存在看,实际情况并非完全如此。“大宗”“小宗”的区分南方虽不如北方明显,但透过乡村民众的习俗生活或多或少仍可发现。当然,从家族内部成员关系看,与其他同胞兄弟相较,长子既在同居共财的家庭或家族环境中承担了较多的劳作责任和生活义务,当然在分家析产或祖遗财产再分配时,也有一定的正当理由享受相应的特权,然所谓特权不是秦汉以前世袭独占的特权,而是对“诸子均分”原则必要性的补充,也可说是“诸子均分”原则之外适当的照顾或倾斜,是对其早年所尽义务情理适中的权利回报,但反过来也加重了其所承担的家庭责任与劳作义务。“诸子均分”固然做到了形式上的合理或公平,但着眼于家庭内部生活责任与义务承担分量不同的实际,适当区分予以必要的照顾或倾斜,则兼顾了更为重要的实质性的合理或公平,是一种生活实践机制的灵活性自我调节方法,构成了地方礼法风规普遍认同的实际内容。诚如费孝通先生所说:“所谓平均原则并不一定指在同胞间分家时所立分单上所得到的是否相等,而是在很长的过程中,权利义务的平衡上是否公平。”[27]中国人的务实理性落实于生活实践之中,必然更多地兼顾义务与权利的双重性,自然有必要从具体的生活内容来考虑二者的实质性平衡,而非仅仅执着于形式空讲公平或合理,不会只看到形式理性的合理而遗忘了更为重要的实质理性的合理。

但是,无论“诸子均分”或“长子特权”,是形式的合理还是实质的合理,最终都必须从家族的长远利益出发,以务实的态度尽可能地维护二者之间的平衡,获得家族各个房派成员的习惯法认可,从而避免兄弟之间亲亲关系的破裂或衅怨,产生“萁豆相煎”的家庭互仇难堪窘境。从人生与社会常见的现象观察,则可说“人之生子,方其少时,兄弟呱呱怀中,饱而相嬉,不知有彼我也。长而有室,则其情已不类矣。比其有子也,则兄弟之相视,已如从兄弟之相视矣。方是时,唯恐夫去之不速,而孰念夫合之之难,此天下之势所以日趋于离也”[28]。与兄弟和睦相处情况悖反,历史上总有所谓“义居之家,交争相疾,甚于路人,则甚美反成不美”的现象发生,故“兄弟当分,宜早有所定”[29],本身就是缓和或化解矛盾的一种方法,而分家时的公平与合理尤显得重要。清水江大量遗存文书中,也不乏兄弟分家出现裂痕,一时难以调解弥缝,遂不能不在别居析产可能出现矛盾时,订立预防纠纷发生可能性的法律性契约合同。例如,锦平县平秋镇魁胆村丕坦寨的遗存文书中,即有王乔生、王乔保兄弟二人的分关书。分关书开篇便明言:“情因兄弟不和,愿商议择期各居。其有田业当凭房族人等均分,至公无私。”契文一一开列田产析分清单,以法律权利形式明确规定:“自后各业各管,不得异言。”[24]142 显然兄弟二人矛盾无法调和,才开始正式协商立契析产分家的。正是有鉴于兄弟同居共财容易产生矛盾或冲突,古人才认为既然“强合而不相得,不如析箸为愈耳”[29]506;与其“兄弟以不分为义,不若分之以全其义”[30]。

与陈氏家族前两次分家一样,正是从家庭生活的内部实际出发,执有父亲处分权的陈世亮,才以“人心难齐,恐生异议”为理由,决定趁其身体尚“刚健”之时,让其四个儿子各立门户。分家仪式不仅特邀族长当面作证,“将续置田坵品搭四股均分”,有了世俗的合法性,同时也依从当地长期盛行的“神判”习俗1,“祷神拈阄为定”,有了神圣的正当性。二者有机巧妙合为一体,显然增强了分关程序及结果的法律权威性,强化了规约与服从的客观有效性性,确保了执行与遵守过程中的长久性,避免了兄弟各自成婚,分房异居,田业财产各私其有后,房族与房族之间可能产生的裂痕,达致“可以保家息讼”的家族利益长久化目的[30]。

传统中国乡村社会中,成婚男性子嗣按房分家析产后,由于有了外亲的介入,房族关系取代了家庭关系,血缘联系或多或少总会疏远,原来的家庭三边单纯关系,遂一变而为家族的多边复杂关系。父子兄弟本来固有的血缘关系,完全属于自然性或天然性的,也因与异姓他族联姻的缘故,必然多了一层社会性或人为性。因此,陈氏一门父辈为其子嗣4人举行析分家产仪式时,不仅以天、地、人、和四字为房号公平拈阄,暗寓其期盼天地风调雨顺,家族兴盛发达的真诚心愿,同时也反复叮咛:“父母在,须当尽菽水之欢;夫妇和,上可效齐眉之敬。兄友弟恭,妯娌和睦,勿得争长而竞短,不可见利以忘情。务念创业之艰难,岂思守后之不易,克勤克俭,家业维新,生养死葬必尽其礼,庶祖业不致于凋零,亲戚不得哂笑矣。”均可见在当地苗侗村寨,儒家礼教思想也有了深度渗入,从而构成了家族伦理行为的重要组成因子,发挥了建构乡村社会秩序的重要作用。陈氏家族早期即视成同兵燹为“苗叛”,从其家族生活变化的前后源流看,所谓“创业之艰难”并非泛泛之空谈,当也与接受了儒家文化的价值立场有关。

四、嫡庶有别礼法观念与家庭财产分割

陈氏家族的分关文书,其最后一份的归户形态,为陈代臣及其子嗣,立契时间则在民国三十六年(1937年)年底,乃代臣之子廷清、廷朝等的分关字。时上距“苗祸”结束已长达63年,距第一次叔侄分关也已55年,距最近一次代臣兄弟分家,则过去了34年,乃陈氏家族相传三代之后长子代臣一系的析产分家。

例契5[11]77:立分关字人陈代臣,情因所生三,前妻生廷清,次妻生廷朝、廷风,均已成人,各分各立门户,将祖业老屋墦土余地均分。廷清分得一大半,廷朝、廷风共一大半。今将廷朝、廷风两兄弟二股均分。廷朝分得居屋左边,内截火炉并中间房,背后分得左内边土窗楼,余地分得内截,园圃分得右边。廷风所分居房屋神坎背一间,并左边外边房一间,背后中间一副窗楼,余土分得外截,又园圃分得中间一副。所分实是,口说勿凭,立分关字为据。

显然拥有家长处分权的陈代臣,因其前妻、次妻及子嗣存在正偏或嫡庶之分,亦可说其以正与偏、嫡与庶为一区分标准,在祖业老屋墦土余地的析分问题上,也按照传统礼俗习惯法的无形规约,作了差异性极大的处分。所谓处分即嫡出的廷清一人独得一大半,而庶出的廷朝、廷风两人共得一大半,后者得一大半之后,又按房二股再次均分。具见当地分割祖业家产时,仍有嫡庶有别的观念。然而为什么明明是嫡庶有别,文书又赫然写有“均分”两字?这恰好正是嫡庶伦理关系反映在经济分配行为上的最佳例证。

传统中国社会除父子一体之外,夫妻之间的关系也可说是一体的。不同的是“父者子之天”,子孙的人格往往即是祖先人格的延续;而“夫者妻之天”,妻子的人格常常为丈夫的人格所吸收1。在一般家庭三边关系的结构中,妻对夫的人格依附性,要远超过子对父的人格依附性,是较相对性更上一层的绝对性依附关系。然而“夫妇,人之始也……极而言之,天地一夫妇也,是故有天地然后有万物”[32]。如同阴阳作为对立的两极能够和谐创生万物一样,夫妇作为对立的两极也是人伦社会秩序发端的基础,因而也可说“夫妇,人伦之至亲至密者也”[33]。所以在一定意义上,也可说“妻与己齐也”(《说文》),即所谓“夫妻匹敌之义”[34],则妻相对夫虽有人格依附性,但未必就丧失了其本来应有的齐体性或平等性,以致“子承父业,妇承夫财”[35],往往是民间习惯法认可的普遍原则。尤其“黔中之地,官皆世袭,闻有妇承夫位者,民亦信服焉”。而国家王权政治认为“德在安民,宜从旧俗”[36]。黔中边地族裔社会妻的权力地位,显然远较一般汉人社会更高。

但是,妾与夫尽管也是一种制度性的关系联结,虽也可称为家族关系结构的一员,但与妻在家庭生活的权力地位明显不同,仍只能算是夫的非正式的侧室,既不必举行迎娶婚姻仪式,也不必由嫡出子嗣来为其服丧,往往不能参加家族祭祀,不能具名入于族譜。正如《白虎通·嫁娶篇》所说:“妾者,接也,以时接见也。”《释名》:“妾,接也,以贱见接幸也”[37]。按照传统中国嫡庶有别的礼俗,妾的名份地位远较妻低一等。故“自古贱庶出之子”,其中尤以“汉晋以来重嫡而轻庶”之风最盛[38]。概括而言,也可说“庶出之子,虽年长于嫡出,而不得为嗣子……古人严于嫡庶之分,即此可见”[39]。

陈代臣前妻、次妻所生三子,各自分立门户,并析分原来共有之祖业,从子嗣人数即人平均分配的角度看,显然是不合理、不公平的。但从传统礼法嫡庶有别的角度看,自然又是合理、公平的。而从正室与侧室两房子嗣各得一半,侧室子嗣两人又二股均分所得一半的角度看,则无论其家庭内部或宗族群体,又都认为是可以接受,能够为乡村习俗认同的。

严格地讲,传统社会积渐已久的礼法习俗, 其最为重视的始终都是名分问题。而历来名分所承认者,均为 “一夫只应一妻,断无二妇并称为妻之理”。即使娶纳一先一后,也关涉名分之大问题,大多“只承认先娶者为妻,后娶者为妾”[40]。而在法律关系上,即使“妇人失亡,无子守节者,合承夫分”,也“惟正妻始可承受其夫之分,妾则当然不在此限”[41]。

因此,妾与妻相较,不仅不能代表夫的人格,而且更无法定的财产继承权。至于妻与妾所生之子,即所谓“嫡、庶子男,除有官荫袭,先尽嫡长子孙,其分析家财田产,不问妻妾婢生,止依子数均分”[19]1506。但在实际的社会经济行为运作过程中,尤其在家庭共有财产的分割问题上,受制于礼法名教观念的影响,缺乏主体性的妾的子嗣,往往无法与正妻所生嫡子完全相等,多数都会在分配比例上处于劣势地位。拥有父权身份的陈氏按名分析分家产的做法,恰好反映了传统礼法名分观念在西南地区的广泛传播,不仅深深植入了苗侗社会乡民的内在核心意识,而且也成为他们建构宗法秩序的重要参与因素。

历来乡土社会兄弟析产分家,无不强调各管各业,和睦相处,无得争论,不可生衅,相扶相助,瓜瓞绵延,造福子孙,光大祖业。但仅仅因为“隙于薄物,米盐琐碎,鸡虫得失,或一言失体,或一事失检,而彼此疑猜,不能情恕,不能理遣,小则色于面,大则发于声,始则诟谇,继则阋墙,甚则操杖,极则下毒。或兄弟相讼,或嫡庶相绝,或嫂叔相詈,或叔侄相怨,或娣姒相倾,甚至妇姑不相闻者比比也,以此丧命自尽者不可数也”[42]。上述负面劣迹,清水江流域苗侗村寨相对少见。尤其较之东南地区,后者虽“亦有析产而相睦者,要以为难也。析产之余相斗讼,至于老而不相能者亦往往有之”1,清水江流域乡民社会虽析产异居仍友善如故,乃是普遍常见的现象。原因固然与地方文化开发较迟,边地民风淳厚,即所谓“民情质朴安其素”密切相关2。但当地历来少见世居大户,经济发展相对迟缓,阶层分化并不严重,加上具有法律约束力量契约的适时订立与信守,当也是不可忽视的重要历史原因。

五、余论:传统乡村社会经济生活的再认知与再评价

纵观半个多世纪陈氏一族四代人的分关行为,从最初的“苗叛”导致土地大量抛荒,到其叔侄重新垦殖,初步有了家庭田土产业,再到人口田产不断增多而几次分家,我们不仅看到了一个家族血缘集团经济地位的升降起伏,同时也可据此了解或判断一方社会经济生活的荣瘁兴衰。

如前所述,陈氏家族的发家始于“遭苗叛后,归梓启垦”,毫无疑问,他们既是兵燹社会失序的受害者,也是战后秩序重建的受益者。以战后光绪二十九年(1900年)陈世亮“立分授合同关书”为时间坐标,其家庭田产规模的增殖积累,当已达到了历史顶峰,乃是占有大量土地生产资源的一方富户,显然已是地方社会较有代表性的地主。

但是,由于四位子嗣同胞兄弟的合法分家,陈世亮辛勤劳作积累起来的资产,也由于均分而遭到了四股零碎化切割。以后延至陈世亮长子代臣一代,再次处分切割其新家庭家产,由其嫡庶子嗣三人共同承分,田业家产己明显萎缩衰退,较诸上一代大量土地集中显现出来的富庶,或许只能称为一定数量的小土地占有者,亦即能够自食其力的小自耕农。

陈氏家族由贫而渐富,又由富而渐衰,原因显然是多方面的,需要做广泛深入的社会学分析,此处暂无法深入探究或讨论。但如果排除“苗叛”一类突发事件的干扰,就传统中国社会一般常态而言,“诸子均分”作为一种普遍性的家产处分原则,当也是其田土产业积累致富而又逐渐分散衰退的重要原因之一2。

“诸子均分”作为一种财产继承分配的制度性原则,显然能够符合乡村农民万户千家各有其财的需要,满足土地私有制经营生产管理模式的要求,适应小农经济因时因地自行分散耕作收获的作息方式,避免大家族世代同居共产所产生的矛盾或冲突,不能说完全没有积极正面的社会意义或作用。但按平均分配的原则,一分再分乃至不断重复循环之后,尽管民间社会也会依从习俗,根据社会生活的实际,适当照顾或倾斜长房老大,嫡庶有别的礼法名分观念也会影响家产分配的比例,但整体看仍导致了财富分配的不断零散化和平均化,零散化和平均化又通过一次又一次的分家析产反复实现,当然就不利于资产财富尤其是不动产地权的大量集中,不利于能够在财富与文化两方面不断再生产的世居大户的产生,也影响了社会生产的规模化扩大及速度的提升,危及了经营管理运作模式的自我调节与自我更新。尤其清水江流域除“诸子均分”原则外,土地买卖转移时常见的所谓“先仅亲近”原则,实际普遍未能亦无条件完全遵守,尽管土地买卖行为并非不活跃,但地权转移周期率仍普遍偏低,田土价格相对低廉,土地收益长期不高,更殊难产生属于大规模土地占有者的地主阶层,地权的两极分化或过富过贫两头大中间小的现象并不严重,地主对土地的绝对集中占有量极为有限,不少村寨甚至无地主可言,分散或零碎化经营乃是普遍的现象,亦即地权分散而非集中才是当地社会的常态,社会多以中农或贫农阶层为主体。自耕农不仅人口户数所占比例极高,而且长期都是社会阶层构成的根本,社会所呈现出来的始终都是中农或贫农占大多数的橄榄型结构,多具有自耕农土地占有制的结构性特点,是一种小农化的土地分布与经营的经济社会形态,很难遽下断语将其迳称为地主阶级土地所有制经济。土地买卖契约文书直接间接反映出来的地权转移情况,都足以说明当地根本就不存在一个所谓地主阶级地权占有的制度化社会形态1。

考察分析陈氏家族均分家产的整个历史过程,不难发现,其经济地位不仅由战乱时的贫困经过和平的发展转成富裕,和平时期的持续性富裕之后又有所下跌滑落,而且其身份地位从战时的逃荒失地流民转化成了和平时期的土地富余户,又在和平時期从土地富余户回落为与大多数农户一样的自耕农。如果认真探究个中原因,则兵燹大量无主抛荒土地的存在,显然有助于战后农民回到故里重新垦辟以致富,但致富后往往由于平均析分家庭共有资产,又导致地权归属的不断分化及经营管理的零碎化,陈氏家族历时半个多世纪的四次分家,即提供了一个难得的足以说明问题的历史性生动事实例证。

以自耕农为主体的乡村社会,自然少有极端两极分化的现象发生。正因为如此,一方面乡村社会经济的发展显得极为迟缓,除了“苗叛”那种突发性的事件能够打乱或破坏原有的秩序结构之外,乡民长期固有的生活和生产方式可以在不断变迁的岁月中恒久稳定地传承延续,即使民国年间外部世界已发生了工业化、现代化的转型也少有调整更改;另方面它在长久岁月中的绵延传承也显得极富生命力,甚至经历了“苗叛”那种破坏性的冲击事件也能很快恢复原有秩序,能够在漫长静态的岁月中不断维护或看守着自己始终如一的生存发展的社会根基,即使民国年间缺少外部世界思想文化及资本贸易的供血也依然屹立不倒。停滞与顽强奇妙、吊诡、稳定地结合为一体,乃是自给自足小农经济社会才能发生的特殊文化现象。

作为一种普遍性的习惯法礼俗制度原则,“诸子均分”经济分配文化现象,绝非仅限于清水江苗侗聚居区一地1。严格说,“诸子均分”制之前,尚别有一长子继承制,长期盛行于秦汉以前。汉代以后的传统中国社会,普通家庭一旦父亲去世,家产往往便会为子嗣所分割,三代以上同居共财的地方大家族,多数均因子嗣的分家析产,难以长久维系而终归解体。一般说来,传统社会结构最核心的经济单位,始终都是家庭而非家族。尤其宋代以后,即使偶有个别累世大家族,也“不过计口附米而饮,家庭之间,相容忍之善.以及妇女所受委屈,则不言而可知……同居限于共饮,然终当不免冲突;家人终至诟厉,则虚名当然无实。宋、明之际之累世同居,并无经济基础”[43]。明人归有光就曾感慨:“古人所以立宗子者,以仁孝之道责之也。宗法废而天下无世家,无世家而孝友之意衰。风俗之薄日甚,有以也。”[28]488随着大家族的不断解体,在古人看来不仅世风日益衰薄,即财富与文化亦难以集中积累。以现代的眼光看,当然也是学界的普遍共识,既谈不上大规模商业资本活动的兴起,反导致了社会生产发展的停滞。

“诸子均分”财产继承礼俗制,作为一种经济行为现象,其直接的后果便是田土财产的稀薄化或零碎化,社会财富总是零星分散而难以大量集中,当然也就缺乏资本主义产生的催化因素,殊少工业革命自发产生的可能。这一点前人早已有了深刻的观察。譬如陈炽就取中国与法国做比较,认为“法人有田亩,则诸子均分,与中国同,故法人之多田者,不过六百亩,少或数亩十数亩,无力购置机器,君民上下,专以兴水利、广种树为功”[44]。蒙文通先生也凭借中西会通之眼光,直观敏锐地指出:“中国在汉代父母遗产,亦尝以遗命,别其多少与其子孙。但同时亦共其家产诸子均分,后遂成为社会之不成文法一分必以平。近亦颇学西方之制,承继各以意为多少,期以集中其产业。若此之类,果为出幽谷而迁乔木,抑为自乔木而入于幽谷耶?此皆所谓社会民主与非民主之例,确实优于人者也。”[21]219持类似看法者尚有不少,他们都清楚地看到,“中国的家族制度则与英国不同,由于一直处在经济均分的过程中,关于家产的不断地减少与高地位的家庭无法延续其地位”[45],也容易造成文化积累断层和贵族精神丧失的问题。故传统中国迟延至明清两代,与18世纪以来的英国社会相较,仍无法产生与其类似的改革时代来临前的政治文化动力资源。

清水江流域范围广袤的苗侗乡民社会,透过与内地汉人文化长期性的互动与交流,也推动了当地社会经济文化的发展。他们通过自己的劳作所建构起来的社会,乃是一个不断生长的有生命社会,自身也在朝着不断调整和完善的方向发展,建构了一整套符合自己生活实际需要的礼法秩序,不仅汉文化影响的各种因子直接间接均参与了其文化的建构活动,即习俗、服饰、语言等也透过交流发生了深刻的变化。但由于“诸子均分”财产继承制的广泛施行,至少在晚清以迄民国年间,外部世界受西学西政的激烈冲击,多有了与社会转型有关的震荡或改革时,当地经济文化——尤其是自耕农土地占有制经济形态——仍很难看到跳跃式变动发展的历史痕迹。陈氏家族民国年间的发展并未出现上升态势,或多或少也透露出时代缺少变化的信息。如果不以现代性为唯一的分析评价标准,他们的生活必然也是宁静有序和自得其乐的。

当然,“诸子均分”制的施行,并非仅限于清水江流域一地,乃是全国性行之久远的普遍性不成文法规约。各地大量的契约文书及相关家谱志乘,都可以提供不少相关的事实证据。以私有制为基础的分家必然出现的各管各业,家庭关系一变而为房族关系,受分人拥有产权的资产由于平均化的切割析分,遂显得日趋稀薄化或零碎化,家庭产业的缓慢集中与快速分散总是不成比例,也是一个全国各地皆可见到的客观历史事实。如果不是外来资本主义势力的挑激与入侵,也许与清水江流域类似的情况还会千百倍地扩大。而利用清水江流域大量遗存分关文书,展开多方面的深入分析和讨论,扩大观察认知的地理空间范围,发现内涵于其中的普遍性文化特征,看到同一法律倫理传统下人的生存生活经验及实践方法的相似性,同时也绝不轻易忽视各地习俗风规必然存在的差异性或特殊性,当能更好地深化我们对传统中国社会及基层民众的学理化了解和把握,从而推动现代学术朝着多元、全面、充盈、丰富的方向继续健康发展。

参考文献:

[1] 赵尔巽.清史稿:卷四二○·席宝田传[M].北京:中华书局,1977:12148.

[2] 罗文彬.平黔纪略[M].贵阳:贵州人民出版社,1988:94.

[3] 王闿运.湘军志·援贵州篇第十二[M].李沛诚,点校.长沙:岳麓书社,2008:127.

[4] 徐家干.苗疆见闻录[M].吴一文,点校.贵阳:贵州民族出版社,1997:195.

[5] 台湾“国立”故宫博物院.宫中档案雍正朝奏折:卷二三[M].台北:“国立”故宫博物院,1979:413.

[6] 王定安.湘军记:卷十四·平黔篇[M].朱纯,点校.长沙:岳麓书社,2008:541.

[7] 魏源.圣武记:卷七·雍正西南夷改流记上[M].长沙:岳麓书社,2004:284.

[8] 张应强,王宗勋.清水江文书:第1辑 第4册[M].桂林:广西师范大学出版社,2007:220.

[9] 太平天国历史博物馆.太平天国史料汇编:湖南地区·沅州府·芷江记兵[M].南京:凤凰出版社,2018:4904.

[10]政协天柱县第十三届委员会.天柱古碑刻考释:上册[M].贵阳:贵州大学出版社,2016:335.

[11]张新民.天柱文书:第一辑第1册[M].南京:江苏人民出版社,2014:74.

[12]张新民.天柱文书:第一辑第10册[M].南京:江苏人民出版社,2014:290.

[13]欽定户部则例[M]. 海口: 海南出版社,2004:53.

[14]大清律例[M].田涛,等点校.北京: 法律出版社,1999:179.

[15]马建忠.法律探原:卷二·嗣续[M].王梦珂,点校.北京:中华书局,2013:310.

[16]陈立.白虎通疏证:卷十·嫁娶·论妻妾[M].吴则虞,点校.北京:中华书局,1994:490.

[17]梁松年.梁松年集:卷十八·庶母呼名[M].广州:广东人民出版社,201:361.

[18]滋贺秀三.中国家族法原理[M].张建国,等译.北京: 法律出版社,2003:565 - 566.

[19]伊桑阿,等.大清会典:卷一一三刑部五[M].关志国,等校点.南京:凤凰出版社,2016:1506.

[20]栾成显.中国封建社会诸子均分制述论:以徽州文书所见为中心[C]//周绍泉,赵华富.98国际徽学学术讨论会论文集.合肥:安徽大学出版社,2000:243 - 262.

[21]蒙文通.甄微别集·地方之分化与民主政治之前途[M].蒙文通全集.成都:巴蜀书社,2015:219.

[22]窦仪,等.宋刑统:卷一二·户婚律·卑幼私用财[M].吴翊如,点校.北京:中华书局,1984:197.

[23]张新民.天柱文书:第一辑第3册[M].南京:江苏人民出版社,2014:244.

[24]贵州省锦屏县平秋镇《魁胆村志》编委会.魁胆村志[M].北京:方志出版社,2017:141.

[25]黔东南苗族侗族自治州地方志编纂委员会.黔东南苗族侗族自治州志·民族志[M].贵阳:贵州人民出版社,2000:67,240.

[26]林济.近代乡村财产继承习俗与南北方宗族社会[J].中国农史,2003(3).

[27]费孝通.乡土中国·生育制度[M].上海:上海世纪出版集团,2007:564.

[28]归有光.震川先生集:卷十七·家谱记[M].彭国忠,等点校.上海:上海人民出版社,2020:488.

[29]黄汝成.日知录集解:卷―三·分居[M].秦克诚,点校.北京:中华书局,1994:505 - 506.

[30]钱大昕.十驾斋养新录·附余录:卷一八·沈圭说[M].陈文和,点校.南京:凤凰出版社,2016:484.

[31]辛更儒.刘克庄集笺校:卷一九三·建昌县刘氏诉立嗣事[M].北京:中华书局,2011:7542.

[32]李贽.焚书:卷三·杂述·夫妇论因畜有感[M].北京:中华书局,2009:90.

[33]张伯行.续近思录:卷六·家道[M].张文,点校.上海:华东师范大学出版社,2015:131.

[34]王先谦.释名疏证补:卷三·释亲属[M].祝敏彻,等点校.北京:中华书局,2008:101.

[35]董克信.中华传世格言谚语4000句[M].南京:东南大学出版社,2009:112.

[36]王世贞.弇山堂别集:卷八七·诏令杂考三[M].魏连科,点校.北京:中华书局,1985:1663.

[37]梁章钜.称谓录:卷五·妾[M].冯惠民,等点校.北京:中华书局,1996:72.

[38]王楙.野客丛书:卷一五·贱庶出之子[M].王文锦,点校.北京:中华书局,1987:164.

[39]王应奎.柳南随笔:卷一[M].王彬,等点校.北京:中华书局,1983:19.

[40]瞿同祖.瞿同祖法学论著集[M].北京:中国政法大学出版社,2004:155.

[41]周东白.大理院判例解释民法集解[M].上海:世界书局,1928:520.

[42]康有为.大同书:去家界为天民[M].周振甫,等点校.北京:中华书局,2012:183.

[43]陈登原.陈登原全集(第7册)·国史旧闻:卷二九[M].杭州:浙江古籍出版社,2014:151 - 152.

[44]陈炽.陈炽集·续富国策:卷一[M].曾丽雅,编.北京:中华书局,1997:173.

[45]何柄棣.明清社会史论[M].徐泓,译.北京:中华书局,2019:208 - 209.

[责任编辑:龙泽江]