面向创新思维培养的开源硬件课程的教学改革

2022-03-11谢丹艳彭海静

谢丹艳 彭海静

摘要:在新工科教育改革背景下,培养大学生的创新思维和创新能力至关重要。智能应用系统开发课程以面向创新思维培养为目标,以树莓派、Arduino等开源硬件为学习工具,通过探讨新的教学理念、教学方法、旨在培养学生钻研探究、创新创造的科学精神,提升学生在智能应用方面的技术素养,培养学生实践创新意识、团队协作的人文精神以及理论联系实际的学风。

关键词: 创新思维;开源硬件;教学改革;新工科

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2022)01-0170-03

1 引言

新工科教育就是应对新一轮的科技革命和产业变革,支撑服务国家创新驱动发展,为中国制造2025提供一系列的智力和人才支撑。2017年,教育部在组织多轮研讨会的基础上,先后形成了复旦共识[1]、天大行动[2]和北京指南[3],并发布了关于开展新工科研究与实践的通知,全力探索中国模式。通过了解国家对工程人才的需求和要求,在全球产业的变革、国家的战略发展和工程教育发展的改革需求下,在新工科建设的背景下,培养大学生的创新思维和创新能力至关重要。

在当今社会,创新是社会进步发展的驱动力,而建设创新型社会的关键在于创新人才的培养和创新思维的激发。新工科建设背景下不仅要注重学生应用性和实践性的培养,更需要的是创造力的开发和培养,因此在学校教学中对学生创新思维的培养是重中之重[4]。智能应用系统开发课程就是在这样的大背景下开设的一门创新课程。

新工科的新包括了新兴、新型和新生等内涵,新兴是指在高校原有的课程体系中从未开设过的新课程,不再采取传统的以教师讲授为主的灌输式教学、被动式学习方法,而是采用新的教学方法,比如项目制学习法、线上线下混合式教学方法、理实一体化等新型教学方法。第二个是新兴,指的是对传统工科内涵的拓展和延伸、人才培养目标要求的转变、发展模式的创新和标准的提升等等。第三个是新生,是指通过不同学科之间的交叉融合等衍生出来的一些新的符合时代发展的学科内容。

智能应用系统开发课程在新工科背景下,面向创新思维培养为目标,以树莓派、Arduino等开源平台为学习工具,通过探讨新的教学理念、教学方法、考核方式,培养学生钻研探究、创新创造的科学精神,提升学生在智能应用方面的技术素养,培养学生实践创新意识与基本能力、团队协作的人文精神和理论联系实际的学风。最终实现培养符合新工科建设要求的计算机人才的教学目标。

2 基于开源硬件培养创新思维的教学理念

“开源” 是开放源代码的简称,最早出现在20世纪90年代[5]。1998年成立的开放源代码促进会(Open Source Initiative,缩写:OSI),确立了开源软件的概念,之后根据相关软件协议规范,将概念拓展到硬件领域后,就出现了开源硬件的概念,以Arduino、树莓派等平台为代表。随着计算机软硬件的不断发展,开源硬件日趋成熟,在教育领域的潜能及优势渐显。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》中指出要提高学生勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力[6]。《国家教育信息化十年发展规划(2011-2020)》强调以教育信息化带动教育现代化,促进教育的创新与变革[7]。开源硬件凭借其功能多样化、价格便宜、兼容性强、可扩展性能优良等特点得到了我國包括基础教育、高等教育和职业教育等多个领域的共同关注,逐渐成为各层次师生开展创新教学实践的重要载体。

开源硬件不仅仅是硬件设计方法的开放,更多体现的是一种创新理念的开放,而创客教育的核心就是培养学生的创新意识、创新思维和创新能力[8-9]。因此基于开源硬件培养创新思维的教学理念符合新工科背景下高等教育人才培养的要求。

3 面向创新思维培养的教学改革方法的探索

3.1 课程概述

智能应用系统开发是计算机科学与技术专业本科教学中的专业任选课,是在新工科教育改革背景下开设的一门计算机专业拓展课程。课程在介绍智能应用系统的基础上,以树莓派、Arduino 为媒介,使学生掌握智能应用系统设计和开发的基本流程,建立智能应用系统的整体概念。旨在培养学生软硬件结合的设计思维,能够解决现实工程问题、具有人文情怀和高度社会责任感的工程创新型人才,并帮助学生树立学好科学技术服务于国家和社会的责任心。

3.2 教学目标

立足于专业人才培养目标,对应于毕业要求中关于了解计算机科学与技术发展趋势、培养软硬件工程项目开发设计和解决实际工程问题能力等要求,培养团队协作精神和创新思维等素质。从记忆、理解、应用、分析、评价、创造6个层次、从知识、能力、态度三阶段实现最终的教学目标,如图1所示。

知识层:了解智能应用系统开发的基本流程;了解树莓派的基础介绍、系统安装和配置掌握树莓派GPIO应用;掌握树莓派在软硬件领域的应用开发方法。

能力层:通过多种方法学会运用知识与技能,完成自主项目设计;每组学生完成一次翻转课堂。

态度层:带课程成果参加开放实验,进一步改进项目,以赛促赛,以赛促学。将课程成果申请专利、软著,撰写论文等,确定未来可能的毕业设计方向乃至就业方向。

3.3 学情分析

课程面向计算机科学与技术专业大三学生开设,这一阶段的学生已掌握了基本的计算机专业知识,学生的抽象思维很活跃,思维方式由形式思维向辩证思维转变,创造性思维也有了进一步提高,这些都有利于以创新设计为目的的课程的开设,采用线上线下的混合式教学方法,因材施教,为学生创设“最近发展区”,如图2所示。

3.4 教学方法

基于课程目标,采用多种手段结合的教学方法,以立德树人为育人目标,采用项目制学习法、线上线下混合式学习方法和理实一体化的课堂模式开展课程的教学。

3.4.1立德树人的育人目标

融入课程思政内容,引导学生了解新工科教育与智能应用发展背景下的创新人才培养的模式,帮助学生了解新时代背景下国家、社会以及学校对人才成长的要求,以便结合自身的情况来做好未来的发展规划,树立科学文化自信心、关心国家发展的主人翁精神、工科技术强国的实事求是精神。从国际视野、家国情怀、使命担当角度出发激发学生科技报国的决心;在理论和实践的学习中培养学生科学的精神和数字化的思维,养成终身学习的习惯,利用学习走向未来;在项目的实施过程中培养学生职业精神、坚持问题导向和实践创新能力。

3.4.2项目制学习法(PBL)

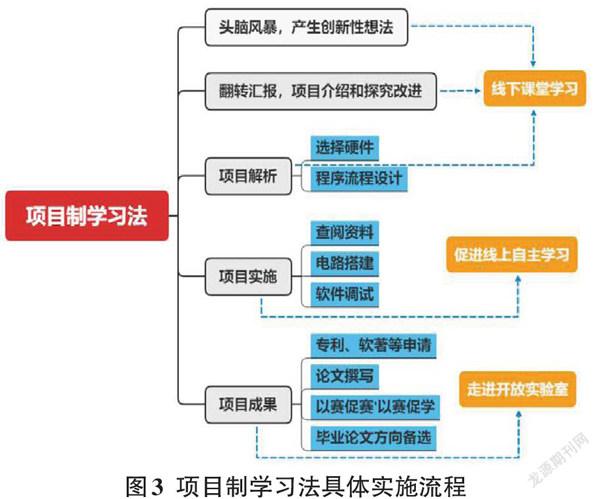

项目学习法即PBL(Project Based Learning)是指学生围绕复杂的、来自真实情境的、具有一定挑战性的项目主题,在精心设计任务与活动的基础上,进行较长时间的开放性探究,最终构建成知识的意义和提升自身能力的一种教学方式[10]。一般来说项目学习流程包括项目介绍,也就是说项目描述,然后是项目解析、项目实施、项目小结,以及有可能的拓展提高到最后可能的推广。项目制学习法具体课堂实施如图3所示。

对于本课程而言,学生经过基础课程的训练后,进入自主设计阶段。在头脑风暴环节产生创新思维,通过汇报讨论达到项目的可实现性,解析项目获得硬件和软件方面的技术路线,最终通过查阅资料、实践操作实现项目。实施到项目小结阶段基本完成课内的学习任务,后面拓展和提高两个阶段可以引导学生在开放实验室和各类项目中完成,通过作品的校园路演、参加创新创业大赛、申请专利等方式完成项目的进一步拓展,通过多种途径培养学生的创新思维。

项目制学习法的特点有三个,分别是以教师为中心转变为以学生为中心,以课本为中心转化为以项目为中心,以课堂为中心转变为以实践为中心。符合当前创新教学改革所倡导的“以学生为中心”的教学改革目标和新工科教育培养能解决工程实践问题人才的需求。

3.4.3混合式教学方法

混合式教学,即将在线教学和传统教学的优势结合起来的一种“线上”+“线下”的教学模式。通过两种教学组织形式的有机结合,可以把学习者的学习由浅到深地引向深度学习。开展混合教学的最终目的不是去使用在线平台,不是去建设数字化的教学资源,也不是去开展花样翻新的教学活动,而是有效提升绝大部分学生学习的深度[11-12]。

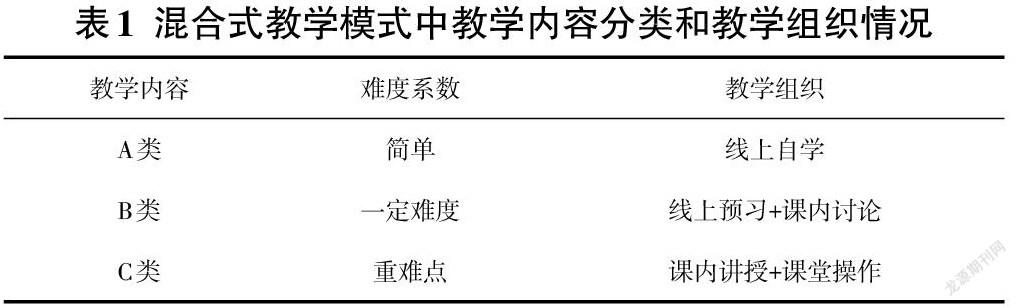

在教学内容上,立足于专业培养方案,从课程大纲出发,根据知识点的难易程度、在专业培养中重要程度等诸多因素出发对知识点进行板块划分,如表1所示。资源建设上,除了MOOC资源,还引入了CSDN、树莓派论坛等专业性网站和器材自带的学习视频,能最大限度满足学生自主设计的需求,同时培养学生遇到困难自主查阅资料解决问题的能力。

在教学组织上,结合规划后的教学内容,从课前、课中、课后三阶段对教学过程进行规划。

课前:根据教学内容的设计,对于较为简单的A类内容,安排以MOOC视频自学为主;对于难度较低的B类内容,以自备资源学习为主,采用翻转课堂和讨论完成检验,学生自学笔记提交于学习通。

课中:课堂采用理实一体化的模式,将线下课时全部安排在实验室,通过线上理论和部分操作过程的学习,在线下课堂进行讨论、操作,操作中遇到的问题通过查阅资料师生共同解决,借助实践操作不断熟悉软硬件结合的嵌入式系统开发应用模式,同时在不断地查阅资料和汇报讨论中逐渐形成团队的自主设计构思。

课后:部分创新型较强的自主设计的项目,通过课后参加开放实验室,将项目通过专利、软著、论文等形式发表,同时在成果撰写过程中不断完善项目,参加各类大赛,以赛促学。

通过混合式教学方法引导学生的自主学习能力,在理论学习和项目实现过程中发现问题、通过查阅资料、翻转课堂、师生共同讨论等方法来解决问题。教师提供大量的学习视频,课程资源清单,国内外各类关于开源软硬件的网络资源。由于每个团队所设计的系统不同,需要学生根据自己项目所需要的知识,带着问题去线上自主学习,从而找到不同的解决办法,培养学生遇到困难自主查阅资料解决问题的能力。

3.4.4理实一体化的课堂

理实一体化课堂突破以往理论与实践相脱节的现象。强调通过设定教学任务和教学目标,让师生双方边教、边学、边做,全程构建素质和技能培养框架,丰富课堂教学和实践教学环节,提高教学质量[8]。在整个教学环节中,理论和实践交替进行,直观和抽象交错出现,没有固定的先实后理或先理后实,而理中有实,实中有理,突出学生动手能力和专业技能的培养,充分调动和激发学生学习兴趣。

课程中不再简单地将理论和实践课程独立授课,而是充分融合理论和实践知识,通过理论学习和实践操作结合,充分体现应用型本科教育中重视实践教育的理念,也符合國家对新工科教育改革背景下人才培养的要求。

4 结论

在新工科教育改革背景下,通过引入树莓派、Arduino等开源硬件平台,根据教学目标和学情分析,提出智能应用系统开发课程的教学改革方法,以立德树人为育人目标,采用项目制学习法、线上线下混合式学习方法和理实一体化的课堂模式开展课程的教学。通过课程教学激发学生的想象力、创造力、逻辑思维能力和团队合作能力。通过课内理论的学习和实践能力的锻炼,引导学生通过撰写专利、发表论文、软著、参加大学生竞赛等方式学以致用,确定未来可能的毕业设计方向乃至就业方向,从而树立科学文化自信心、关心国家发展的主人翁精神和工科技术强国的实事求是精神。

参考文献:

[1] 教育部.“新工科”建设复旦共识[J].高等工程教育研究,2017,35(1):10-11.

[2] 教育部. “新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017,35(2):24-25.

[3] 教育部. “新工科建设指南(“北京指南”)[J].高等工程教育研究,2017,35(4):20-21.

[4] 任向民,彭海静,江敏. 应用型本科院校学生创造力培养的方法和途径研究[J].高教学刊,2020(34):145-148.

[5] 刘刚刚,肖玉贤. 面向中小学教学的开源硬件现状分析与比较[J].中国教育技术装备,2018(2):4-8.

[6] 中华人民共和国国务院.国家中长期教育改革和发展规划纲要( 2010-2020) [EB/OL].(2010-07-29) [2019-04-17].http: //www.Gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.Html.

[7] 中华人民共和国教育部. 国家教育信息化十年发展规划(2011-2020)[EB/OL].(2012-03-13) [2019-04-17].http: //www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201203/t20120313_133322.Html.

[8] 王巍. 我国开源硬件教育应用研究综述. 教学研究,2020,43(1):65-71.

[9] 栾江峰,林兆花,肖军,等.基于开源硬件与在线仿真的测控技术概论课程改革探索[J].中国现代教育装备,2019(315):46-48.

[10] 谢觉萍,姚飞.基于PBL的协作式学习模式与教学设计[J].现代职业教育, 2020(6):26-17.

[11] 黄荣怀,马丁,郑兰琴,等. 基于混合式学习的课程设计理论[J].电化教育研究,2009(1):9-14.

[12] 冯昕烨,王健.基于“雨课堂”的混合式学习模式设计[J]. 软件导刊,2019,18(2):194-197.

【通联编辑:王力】

收稿日期:2021-04-07

基金项目:泰州学院2020年度“教育教学改革研究课题”(2020JGC03);泰州学院2020年度“课程思政”示范课程(20KCZ11)

作者简介:谢丹艳(1983—),女,浙江宁波人,讲师, 博士,研究方向为计算机教育;彭海静(1979—), 男, 江苏泰州人, 副教授,硕士,研究方向为计算机教育。

3776500338259