以双循环格局促进宿迁产业转型升级研究

2022-03-10董霏霏涂在友

董霏霏,涂在友

(宿迁学院,江苏 宿迁 223800)

1 宿迁市在“双循环”发展格局下产业转型升级现状

1.1 传统制造业产业的升级现状

近几年来,宿迁市的家具制造产业以高标准、高质量要求自己,宿豫区一百多户木材加工以及家具制造企业,全部一次性通过区级和市级验收,没有一户不达标准,这使得制造业产业在转型升级上迅速成长,同时也为家具制造产业高质量发展及适应双循环格局奠定了基础。如果木材加工和家具制造产业不断地转型升级,能够使得该区木材产业提档升级,实现产业更安全优质、更绿色环保、更智能高效。想要跟上国内大循环的潮流,制造业产业已经成为宿迁市目前最需要转型升级的产业。但由于宿迁市区域发展不均衡,市场发育水平存在较大差异,制造业在技术创新方面不成熟,以至宿迁市传统制造业在各个地区之间转移循环不顺利,实现国内大循环面临着许多的问题。

1.2 传统纺织服装产业的升级现状

宿迁市的传统特色产业—纺织服装产业目前已经构建了以原料、纺织、染整、服装为主体的较为完整的产业链,并且政府不断的给予支持和鼓励。同时,纺织服装产业提高了产业的核心竞争力以适应宿迁市不断扩大的市场内需,这使得纺织服装产业在转型升级上大胆的迈出了第一步。国际经济和产业转型的快速推进,给纺织服装产业带来了很多的机遇和挑战,但国内纺织服装产业巨大的市场潜力还没有被完全释放出来,难以实现国内循环,并且受到新冠肺炎疫情的影响,国际持续低迷的市场经济给宿迁市产业的稳定性带来巨大的风险,这使得纺织服装产业难以实现双循环格局。

1.3 总体产业的升级现状

宿迁市的总体产业与其他地区相比,比如一些发达的地方甚至是苏北的其他地区,在创新能力、拥有研发机构的企业数量、科技研发经费投入、专利申请数量、技术人才比例等方面均存在较大的差距。宿迁市的一些制造业虽然已经成为有优势的产业,但是这些产业绝大多数处于产业链的最底端,难以跟上国内大循环的步伐,并且企业的盈利能力受限制,产业结构转型升级也较为缓慢。从世界政治经济形势来看,中美关系紧张,部分国家对中国的高科技产业实行封闭政策,使得中国的出口减少,而新冠肺炎疫情使中国的出口额受到进一步冲击。在此多重挑战下,促进“双循环”格局发展迫在眉睫。

2 宿迁市在“双循环”大环境下产业转型升级存在的问题

伴随着宿迁市经济的不断发展,宿迁市原来已经形成的低端制造业和资源耗费型产业结构都不能够支撑起宿迁市经济的可持续发展。同时,也跟不上双循环大环境下经济发展的步伐,也因此,不得不对宿迁市的产业进行产业结构的转型升级,但在此环境下,宿迁市的产业结构存在着各种各样的问题。

2.1 要素市场化配置机制不健全

双循环的主体是国内大循环,但是宿迁市的市场营运环境令人担忧,企业对劳动力、资本、土地、技术、数据等核心生产要素的市场化配置存在问题。在劳动力方面,缺乏高新技术人才,而且劳动力在流动上受到重重阻碍;在资本方面,企业存在融资难、融资贵、流动难等问题;在土地方面,城市建设用地供与求存在较大的差距、综合利用土地的效率不高,更甚者,由于开发利用土地资源而导致的生态环境问题日益显著;在技术方面,宿迁市企业较为基础性的研究还不够,基础研究与应用研究没有形成一定的关系,并且,企业的关键核心技术受限制,科技成果转化的较为迟缓、转化的较为困难、转化的效率并不是很高;在数据方面,获取数据的成本较高、所获数据的质量较差、数据利用效率较低、数据安全保障不足。

2.2 产业的创新意识和创新能力不足

长久以来,宿迁市的产业在诸多政策的掩护下,缺乏追求优越的品质和实惠的价格成本的精神,缺乏经济发展内驱力、竞争意识和创新能力,缺乏应对风险能力和解决问题的能力。一些企业只期盼维持现状,不愿意接触新的领域、接纳新的知识、新的技术,并且一些企业在发展前期具有冲动投资、盲目扩张等问题;在发展后期则会因为投资草率而导致资金链紧绷、断裂。企业并没有意识到我们必须强化高效科技成果转化的能力,必须促进高质量的有力发展,必须让“创新精神”成为真正推动国内经济发展的巨大内驱力。

2.3 产业结构单一

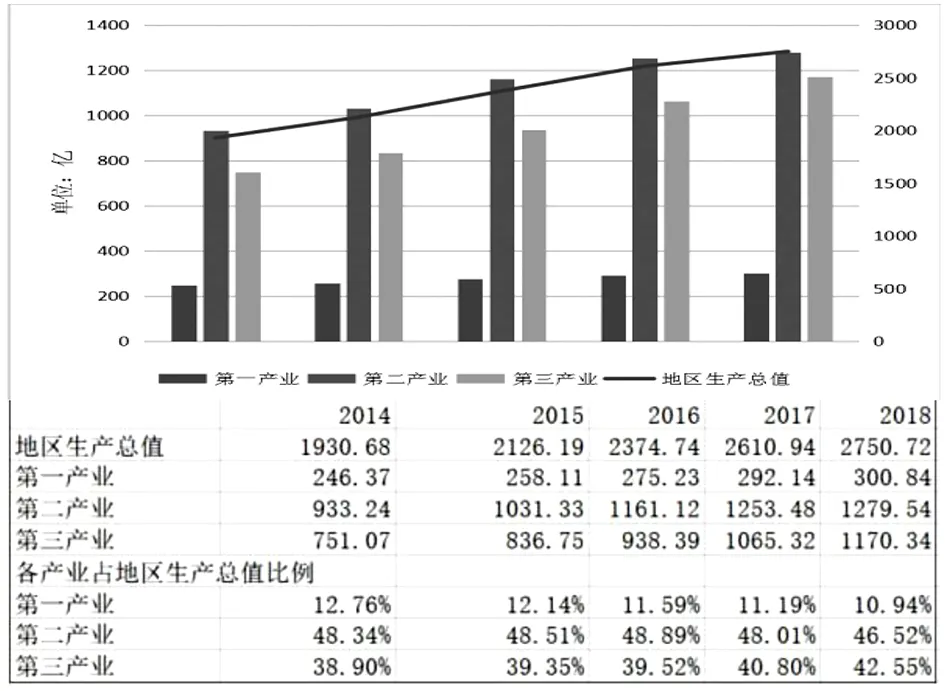

2014年—2018年宿迁市GDP总额以及宿迁市三大产业地区的生产总值都呈现上涨的趋势,经济发展的速度较为稳定,发展势头较为乐观。从产业结构来看,宿迁市第三产业占GDP的比重逐年上升,并且与第二产业占GDP比重的差距逐渐缩小(如图1所示)。从近几年宿迁市的一些发展来看,我们会发现。龙头电商企业京东客服总部移至宿迁市,这不仅为宿迁市居民的就业提供了更多的岗位,还促进了宿迁市新经济模式的发展。徐宿淮盐铁路的运行,结束了宿迁市交通不便利的时期,从而使得宿迁市的交通运输业达到了新的高度。但在2020年至今的疫情影响下,宿迁市的产业结构受到了打击,人民期望生活的质量水平得到改善与提升,对生活用品的要求也越来越多,但是宿迁市的经济发展未能满足居民的需要,没有跟上中国经济的脚步。在此背景下,宿迁市在三大产业分配上面还有巨大的发展前景。

从经济发展整体看,宿迁市目前依旧与其他城市存在巨大的差距。差距的背后体现的是产业结构转型速度的差异,更是内生动力的较量。内生动力的产生与转型密不可分,而历史经验证明,伟大的转型都是危机倒逼的结果。此次疫情更是凸显了转换经济增长模式的必要性和紧迫性,历史经验也证明要有效化解危机,推动发展,大力发展双循环依然是最有效的解决办法。

图1 2014年—2018年宿迁市三大产业结构

3 在“双循环”新发展格局下宿迁市产业转型升级对策

可以预见的是,在双循环格局中,在临近城市的带动与互补中,宿迁市将努力深化体制改革,充分发挥市场机制的作用;加强与其他区域的合作,打破区域城际市际省际国际壁垒,弥补短板,促进产业科学转型;进一步扩大对外开放水平,探索产业多样化与高端化。加速产业重新“洗牌”,实施传统产业提升、做优特色产业、促进新兴产业提速与现代服务业的提档。

3.1 扩大内需

通过对宿迁市的市场结构规模进行分析,我们会发现,宿迁市本身的内需市场就是十分巨大的,而扩大居民的消费水平是实现国内循环的首要因素。扩大消费水平能够从根本上促进企业生产规模的发展,实现社会再生产的良性循环。我们需要全面释放居民的消费潜力,提高宿迁市居民的平均收入,提高居民在节假日的消费水平,适当降低进入服务消费市场的标准,促进文化、旅游、体育等相关产业的发展,有效推动技术、管理、商业模式等的创新,扩大网络消费和信息消费的市场,与此同时,推动线上线下消费共同发展,促进消费趋势向农村市场发展。以满足自身需求为目标,促进国内大循环快速发展。

3.2 提高创新能力和技术推广

在双循环格局下,创新是产业转型升级的生命力,需精心培育和呵护宿迁市产业的创新能力,快速提升关键核心技术的创新与应用。①宿迁市各个传统产业应该迅速地运用高新技术以及信息化技术,只有这样,才有可能实现“老树发新芽”。②快速推进各产业如互联网、大数据、人工智能等较为先进技术的融入与发展,完成宿迁市产业对产品的供应和全球市场的需求最大限度地连接和匹配,最终促进国内国际双循环的健康发展。③大力支持技术研发、共性技术共享、信息平台共建共享等。此外,合理建立技术创新与管理创新的容错制度,营造出鼓励创新、勇于创新的良好氛围,鼓励企业家和科研人员大胆探索,敢于担当,锐意改革。创新能力和技术推广能够促进宿迁市产业转型进一步升级,继而产业能在国际大循环上,博得胜利。

3.3 合理分配市场生产要素

在以国内大循环为主的新发展格局下,宿迁市可根据自身实际,从进料物流、生产、发货物流、销售、售后服务、人力资源管理、财务与计划、研究与开发、采购等9个环节入手,进而努力发现可以改进与完善的地方。在研究与开发、采购与销售环节,凭借电商平台大数据资源,精确市场需求,进行推广销售,实现“一步领先、步步领先”。在生产环节,依托工业互联网平台,提高生产运营效率和快速响应市场需求、快速投产、快速供货的能力。在销售与售后服务环节,不仅要提供物美价廉的特价商品,更要根据消费者多样化需求提供个性化、超高价值的产品和服务以及优质消费体验,推动特价经济、新消费、新国货发展,推进线上线下、内外贸、城市与农村商品的“同质同价同货”。

3.4 政府给予鼓励和支持

实现宿迁市在“双循环”格局下进行产业转型升级,还需要国家宏观政策的配合,还需要政府给予鼓励和支持。政府应采取招商引资、招才引智等的有力举措,市委、市政府应将全力提供最优质的服务,全力为企业及相关人才创造良好环境。近几年,宿迁市的税务局用十分全面的辩证思想以及长远的眼界辨析当今世界的经济形势,积极适应国内大循环和国内国际双循环新要求,利用优质服务使政策红利落实,为企业主动融入“双循环”提供有力支撑信用机制为企业解决资金之“渴”。宿迁市的高铁也正式运行,俗话说铁路即是构建内循环的“大动脉”,宿迁高铁的快速发展,给产业升级提供了有力的支撑。

2020年以来,宿迁市以产业链培育为核心融入双循环,以扩大开放为先融入双循环,以最优营商环境城市建设为基点融入双循环,努力开创高质量发展新局面。世界政治经济、金融市场发展不稳定,宿迁市的各个产业更加需要提升应对风险的能力,在保障宿迁市产业市场平稳发展的前提下,成为世界资源的强大引力场,促进国内国际双循环。