传统记忆:明代的山水画稿与山水画知识

2022-03-10曹蓉

曹 蓉

作为绘画语言的载体之一,画稿长期参与绘画史的生成。但在以画家、作品为主导的艺术史叙事中,由于难以归类,往往不易引起讨论。不同情境下制作的画稿,本身形态不一,内容各异;有时即使用途相同,形状也不固定,这给相应的历史定位增添了难度。在此情形下,依据一定原则进行分类,成为画稿研究的先行步骤。学者曾从功能角度出发,有效区分出教学画稿的三个类型:画行艺徒制下的“底样”、职业画家惯用的“粉本”,以及文人(业余)画家使用的“画稿图样”。但因材料所限,未及处理“画稿图样”中一种专门的山水教学画稿。这种画稿由古代山水画的经典图式、经验、理论组成,传授用于理解、创作山水画的“语言”。因此,其发生、发展的历史,不仅关系绘画教学的历史,也关系绘画语言的历史。本文的考察大致集中于这一类型的画稿中,囿于材料,时间范围大体自明成化至崇祯年间。此间的几种画稿,于内容、编排、取舍上的变化,反映画家使用绘画语言的程式、规约与期待。这些内容可以被放置于艺术生产的实际语境中,从而不可避免地参与绘画史的生成。

一、绘画语言的程式化

一件山水教学画稿可能包含哪些内容?一卷由日本画僧雪舟(1420—1505?)自中国携归的《画法卷》有助于我们回答这一问题。成化三年(1467),作为遣明使一员,雪舟随团出发,自山口抵宁波,由宁波至北京,成化九年回归日本。他在为本国物色“唐物”之际,持回《画法卷》。这是一件山水画稿残卷,作者孙廷甫,生卒、事迹无考,故而创作年代不详。但据其传入日本的时间,可知应作于成化九年或以前,为现存较早的山水教学画稿。全卷可见枝叶、山石画法32种,上下两行,均匀等分于朱笔界格之内;中间夹注2格;卷尾题跋3篇。这些内容依据性质,正好可以归结为画法、画诀、画论三类。

首先,《画法卷》包含的第一类内容是画法(图1)。它指向具体的绘画技法,包含树、石两项。其中,树法三类,分别为:“明画树叶式”8种,以双钩勾描叶形;“梢尾”8式,各有题名,如“寒林”“寒林积雪”乃以物理状态命名,“高彦敬梢尾”“孙君泽暗点”则因风格类型得名;“枝”8种,同样具有题名,如“蟹爪”“雀脚”单纯描述形态,“方壶枝”远溯古代典范。石法一项,同样包含皴法8种,一一对应古代画家姓名:

直皴,李成 芝麻皴,范宽小斧劈,刘松年 斧劈皴,关同长斧劈,颜辉 大斧劈,马远、夏圭雨点皴,许道宁 云山,即灰堆皴,米元章⑦

图1 孙廷甫 画法卷 卷(画心) 纸本水墨 23.2×400.7cm 京都国立博物馆藏

上述内容代表孙廷甫对不同前代画家的类型化理解。譬如颜辉,生活于宋元之际,因画道释人物得名,亦作山水,其风格有近于李唐一路,故而列于“长斧劈”名下。可见一些元代以前重要山水画家的皴法特征,已经可为孙廷甫等一般的画家所掌握。他们未必亲见真迹,但经由概念化地归纳,或者传抄前人习得的绘画语言,仍然凭借“皴法”把握了古代大师的山石画貌。

将树法、石法两项合观,可见山水画教学史上的一项重要“发明”。在漫长的教学实践中,一些常用的绘画语言被固定下来;一些经典的画家风格,也已化约为小单位的树木、山石技法,如勾叶、梢尾、枝、皴等,可为后世追摹。这一风格转译的过程具有深远意义。它授予初学者有关古代大师类型化的理解,从而引导他们观察自然的方式、观看作品的角度。同时,这也示范了大师的具体技法,以供初学者临摹、选择、改进,创造自己的作品。绘画教学因此得以与绘画传统紧密相连,而师承授受也得以在理论上跳脱当下,远溯古代。

其次,《画法卷》包含的第二类内容为画诀,即画家运用画法的窍门。譬如,如何为双钩树叶设色:“凡画明勾树叶,着色要分四时。春景嫩绿疏疏;夏景阴森暗暗,重绿繁青树叶;秋景红黄赤叶,老干疏疏;冬景古木积雪。或间赤叶,以添俏丽之法也。”再如,如何达成石、水、松、竹等物象的自然效果:“画有八格:石老而润,水必潺缓,山要崔嵬,泉宜洒落,云烟出没,野径萦回,松偃龙蛇,竹藏风雨。”

有趣的是,上述“八格”的内容,正好还是文献流通中别样的参与者,即口诀形式存在的证明。查考明代通行的绘画文献,可见“八格”数句的几处雷同表达。较早为嘉靖年间唐顺之所辑类书《荆川稗编》,此条注明辑自《广记论画》,然而后者为何而书,已难稽考。稍晚见于詹景凤编《画苑补益》所收韩拙《山水纯全集》,但经研究者梳理,知系夺文、窜入的结果。此后则相继见于《绘妙》等书中,流传不断。所谓“八格”并非明人凭空编造的“秘要”,早在宋元时期已见“八格”数句的关联文本,不过却是散体的形式:

画山水则贵乎石老而润,水淡而明,泉石分乎高下,山川辨乎远近,野径萦纡,云烟出没,千里江山,尽归目下,乃其妙也。画松竹则贵乎势傲烟霞,气凌霜雪,怪节枯藤,直干森空,虬枝盘曲,倒缠龙蛇,偃盖低欺,如藏风雨,即其妙也。

这一更为详细的版本,见诸北宋刘斧《青琐高议》、元盛熙明《图画考》,而在宋元文献中未见其他变体。那么,存在两种可能:第一,自《图画考》至《画法卷》,“八格”由散体改编为口诀,经口口相传或录入画稿,流传于画家群体,洎嘉靖间刻入群籍,乃以四字文本的形态稳定流通;第二,“八格”的口诀与文本形式长期并存,只是使用人群各有偏重,画工偏向口诀,文人倾向文本,但两者可以互相转换。不论哪种情况,都足以证明口诀参与绘画文献的流通。

最后,《画法卷》包含的第三类内容为画论。经日本学者西上実梳理,画卷题跋(图2)分别摘引自(传)王维《山水诀》、(传)李成《山水诀》及郭熙《林泉高致》。三者均为明代以前的经典画论,这说明对孙廷甫而言,前代画论对创作实践仍有重要的启示作用。因此,他将画论三篇(考虑到这是本残卷,起初可能更多)传抄、传录、编辑,留予学生,这可能代表了当时部分画家的共同看法。

图2 孙廷甫 画法卷 卷(题跋) 纸本水墨 23.2×400.7cm 京都国立博物馆藏

综上所述,将《画法卷》细细拆解,可见三种性质不同的教学内容:画法、画诀、画论。它们分别对应于画家尝试传授古典资源的三种类型:古代大师的风格手法、教学实践中口传方式的遗存、留待初学者仔细体会的画论经典。这些内容合成一个相对连贯的学习过程。若以绘画语言的角度观之,则约等于小单位的程式化的绘画语言、组织语言的文法、唤起画家审美感受与创作灵感的修辞。这说明早在明初,部分画家已发展出一套综合的山水教学方案,它以教学画稿为依托,传授从画法至画论的一整套山水画语言。

二、绘画语言的秩序化

画稿用于教学,提供人们习画的图式、诀窍和理论。假如持续有效,它就可能被长期使用——事实证明正是如此。画稿同时也反映画家使用绘画语言的习惯、规约与期待,因此在漫长的施用历程中,会随绘画语言的变迁,呈现内容、编排、取舍上的变化。

万历年间松江地区出现的“摹古画稿”,反映上述变化之迹。本地画家宋懋晋曾绘制多本,万历四十一年(1613),他为友人“圣清世兄”作《摹古画稿》卷,裒集五代、宋、元名家的树石画法数十种,后缀陈继儒跋云:“圣清有烟霞骨,都作山水,明之(宋懋晋——引者注)赠以树石二十种,目五代及宋元诸名家,皆条其门户,此画史也。昔李成置笔研豹囊中,遇奇树辄摹之;米元章之吾画以烟云为师;子昂兼擅诸名手,集为大成,亦是此意。易日拟议以成其变化,是在圣清耳。陈继儒题。”这仍是一件山水教学画稿。全卷共绘松法8种、杂树7种、山石皴法20种,首尾各附相应的画诀或画论。可见其编排的方式,大体沿袭《画法卷》旧例,只是类型更加灵活,先后次序不拘(图3)。

图3 宋懋晋 摹古画稿卷 1613 卷 纸本水墨25.4×461cm 上海博物馆藏

小单位的画法仍是教学的关键,这是画稿相较于文字承载绘画语言的优长之处。《摹古画稿》中的皴法具有专名,通过形象化地类比,不仅更易传递,也便于记忆(图4):

图4 宋懋晋 摹古画稿卷 1613 卷 纸本水墨25.4×461cm 上海博物馆藏

王摩诘芝麻皴。董北苑披麻皴。关仝积墨皴。黄大痴托义皴。

李唐大劈斧。荆浩括铁皴。小米拖泥带水皴。

赵松雪。王叔明羊毛皴。倪云林。

王晋卿解□皴。卢鸿、陈常、宋子房辈俱作乱麻皴。赵千里。

李伯时。郭熙卷云皴。大米豆版皴。。

皴法拥有专称,是其重要性的体现,宋懋晋云:“画石要晓阴阳向背,凹凸转换,玲珑勃窣,飞舞偃仰,崚嶒嵌空,形势状颗,若能熟此一拳,则千岩万壑皆从此出矣。秋雨小楼无赖,仿二十家之一班一腋呈子长世兄一笑。”“千岩万壑”皆由“一拳”所出,这是画家对皴法“纳须弥于芥子”的哲学化认识。就实践层面而言,则说明单独的“一丘一壑”可以成为“千岩万壑”的“模件”。而模件的运用,需经改进、变化,陈继儒跋云:“易日拟议以成其变化,是在圣清耳。”这是画家重视皴法教学的现实原因。此外,上述皴法有些附加小注,譬如“李伯时”上方注云“浓淡相间”,以示墨色轻重;右侧注明“要淡”,表明左旁晕染须淡。这些补充解释,或与“圣清”缺乏当面请教或长期请益的条件有关,这是画家对逸出传统师徒关系的授受方式作出的适应。

《摹古画稿》中的树法具有较强的秩序感,各家树法被置于历代画法的序列之中:

三种寒树,虽近李成笔下,稍有转变即为南宋诸家,又稍作软弱,便是子久云林辈矣。癸丑新秋宋懋晋摹并识。

赵孟頫树法,出自李公麟、赵伯驹;黄公望、倪瓒枯枝,上承李成、许道宁、宋子房、陈常辈,这些叙述中蕴含明确的“画史”观念,即如陈继儒所跋“条其门户,此画史也”。

宋懋晋所绘画稿不止一件。万历四十四年四月,他又作《摹诸家树谱》一卷,凡三十九段,每段图示一家树法,并附画诀。相比于《摹古画稿》,它仅示范松树、杂树两项画法,却于跋尾流露出浓重的价值倾向:“自唐至元无虑数百人,而成家为人师法者,不过二三十家而已。余摹得二十家。如毕宏、张璪及元人之写意者,或可仿佛其一二,若伯时与二李、二赵辈,不能得其万一。盖院体俱入细,落墨数次,烘染设色,一树便可竟日,岂草草之笔所可临摹。若能以死功临之,则反易于毕宏、张璪之写意者。以故文人学画,须以逸品为宗。”据此,画稿不仅传递绘画语言,也加以取舍,并建立起一套包含可否“师法”、写意/院体、文人/非文人、逸品/非逸品等区隔的画史知识系统。如何处理画法间的秩序,成为宋懋晋关心的问题。

在另一套《仿古山水树石》册中,宋懋晋为每一画法寻求适当关联的倾向更加明显:

(十一)倪元镇笔墨景实从荆关来,而略不露荆关之迹。可谓陶洗至净,畦径脱尽,岂非逸品第一。

一方面,不同于单纯的一一举列,《仿古山水树石》册的画法彼此关联。大、小李将军相对,正如大、小米对举;北宋几家的寒树与董源的春夏景也相区别;王维—北宋诸家—王蒙处于同一画史脉络,正如倪瓒“实从荆关来”。另一方面,《仿古山水树石》册也划定自己的授业范围,而与界限外的其他画法相互竞争或排斥:“马远松,虽是行家,而构结遒劲,体态飞舞,亦自可法。”“文人学画,须以逸家为宗。如唐之王宰、王洽,宋之荆关董巨及王晋卿、赵大年之辈。若南宋之马夏李刘,不足窥也。宋懋晋识。”在此,“行家”与“逸家”泾渭分明,各自的阵营俨然对立;马远、夏圭、李唐、刘松年被有意忽略,与前述王维—北宋诸家—王蒙的脉络跳跃若合符契,南宋的画法显然被拒斥在“文人学画”的边界之外。

将上述三种画稿合观,不难察觉它们与孙廷甫《画法卷》的内在区别:各种画法被置于相似、相对、关联的多重秩序网络之中。这些秩序是宋懋晋自身绘画观的投影,也与晚明松江乃至全国盛行的“南北宗论”桴鼓相应。万历年间,“南北宗论”在松江文人阶层酝酿成形。具体而言,是从以莫是龙、董其昌、陈继儒为中心的文人圈蔓延开来。宋懋晋与董其昌同辈,但习画颇早,与同学赵左一同受业于宋旭门下。他是松江文人画家群体的一员,也是“南北宗论”浪潮下的水流。就其画稿而言,所示画法基本合乎“南北宗论”的理论框架;而其文人学画的边界设置,也与“南北宗论”中“文人之画”“非吾曹当学也”的论调同一机杼。换言之,作为一种文人话语,二者传达相同的理念,并有一致的目的进行传播,正是在此层面上,画稿为“南北宗论”推波助澜。

教学画稿与画学理论呈现相同的理念,这与松江画家的重视画法紧密关联。以董其昌为例,其偏嗜以画法作画:“今年六月,在吴门得其(高克恭)巨轴……画成此图,即高家法也。”有时参合变化:“余家有赵伯驹《春山读书图》、赵大年《江乡清夏图》,今年长至,项晦甫以子昂《鹊华秋色》卷见贻,余兼采三赵笔意为此图。”类似的画例比比皆是,暗含从古画中抽取画法的过程,也表明其采取画法开拓自己山水面目的尝试。同一时期,松江很多画家都有关注画法的特点,只是不可能具备董其昌一般的观画条件。他们对画法的获取,应有不同来源。可能是画稿、衍生品(仿古册、卷、轴)、古代原迹,甚或其他。但不论如何,画法愈益成为创作的重要依据,甚至在理论上拥有了某种“正当性”,这是“摹古画稿”的制作背景。

尽管目标相近,画稿与理论的作用方式却不相同。画稿所示的画法,具体形象,便于使用;内含的画法秩序,传递鲜明的画史知识,其作用于绘画直截了当。然而,“南北宗论”不能如此,它通过理论框架内的画法才能间接指导或约束绘画。可见横亘于实践与理论中间,存在一个宽泛的“知识”领域。它是技术和思想的中间环节,沟通绘画与观念两端。它真正地参与绘画,也随时可能被画家的观念影响、塑造。画稿传递的绘画语言,经过程式化、秩序化的历程,逐渐形成一定规范的绘画“知识”。

三、习画者的分流

明代万历以后是画谱刊行繁盛的年代,在人们的需求、市场的竞逐下,各式画谱相继产生,其中包括山水画谱。同一时期,部分山水画稿开始有向画谱扩充的趋势。

崇祯八年(1635),徽人汪建功编绘了一部《画学南宗》。尽管未经刊刻,所幸其稿留存,凡一卷,不分册,彩绘本,绿栏格,前有隶书序文:

余驽钝不前,无缘为世用,屠马折弓,将与鹿豕共游而木石为邻也。独于此技不能舍去,时与樵童牧竖拾枯画图,妄有授受。故以平日得之师友者,不欲自珍,更以余暇,录之成帙。友人罗禹金耽六法,喜而索之,遂为重录,幸藏之帐中,毋使通人笑余以雕虫小技而夸眩人也。时崇祯乙亥夏四月既望颍川汪建功题于长春里至蕉鹿轩。

由此可知,作者失意科场,幽居乡里。所绘画稿,脱胎自平日教学,或有得于师友者,亦并移赠友人。虽云“幸藏之帐中”,但编绘的目的想必在于流传,因此实为一部山水教学画谱。

相比手卷形式的画稿,书籍形式的画谱要求收纳更多内容。因此,全书分设四门,先树木,次山石,再次水云,最后是点景。每一门下,体量明显扩充,内容也大为增殖。例如开篇“画树法”,先有单株画法,分正面、左出、右出。后示范丛树,分二株、三株至五株。接着画树枝,分仰螳螂、俯螳螂、鹰爪、鹿角等墨叶11式、夹叶18式、松针10式、竹3式以及古木藤萝2式。同理,接下来的山石门,下有布丘壑法、皴擦法、点苔法、染远山法;水云门,分画泉水法、画云法;点景门,分画屋舍法、画舟楫法、画桥梁法、画人物法。依次条分缕析,图示各种画法。这些画法大都附有画诀、画论,可见就教学方案而言,画谱、画稿其实无异。以上内容中,较为少见的是水云门。它示范如何画水,如何画云,有较强的实用性。譬如云法,分“一片势”“成朵式”,分别示范多种线描图式。再如水纹,同样以线描图式为主,而带有更多的博物性质,如“溪,水注川曰溪,纹形如乙字”等。大体而言,画谱定位下的画稿,基本囊括一幅山水所需的全套素材、法则。其中,树木、山石构成基本的“组件”;水、云连接、盘绕“组件”,使其松活;各种屋舍、舟楫、人物,成为整幅画面的点缀。习得这些内容,即使不借助其他资源,初学者也足以完成一幅山水。

不过,《画学南宗》确有自己的画学主张,其自序云:

手辟草昧,为一代之冠。凡北宋胡元名笔,一一皆得之印,时时以己意发之,宜文徵仲每谓人,沈先生非人间人也,神仙中人也。徵仲行笔,亦自秀润潇洒冲玄,往往得象外意,加以品格极高,大约视赵子昂、黄子久可称伯季。今则董玄宰楮墨艳溢,遇得意处,何必古人。然此老风流蕴藉,不得不与海内共推之矣。

通过简明的“当代”画家梳理,搭建起历代画史的叙述框架。再由对董其昌“楮墨艳溢”的表彰,转向“不得不与海内共推之矣”的用意。可见名为“画学南宗”的画谱,原本就是董其昌影响下,摒弃“北宗”,锚定“南宗”的选择。

为了彰显其“南宗”的创作定位,汪建功将“画树法”放在首位。这一顺序显然受到董其昌的影响。董氏最重画树,其《画禅室随笔》云“画须先工树木,但四面有枝为难耳”,《画学南宗》则云“凡初学画者,必须将树枝习熟,然后再学画树身”;《画禅室随笔》云“画树之窍,只在多曲,虽一枝一节,无有可直者,其向背俯仰,全于曲中取之”,《画学南宗》则云“法曰树树分梢,枝枝鹿角,其窍只在多曲”,后数句全同。

《画学南宗》的山石门下,“皴擦法”的排布也照“南宗”的序列展开:芝麻皴(王维)、兰叶皴(吴道元)、长麻皮皴(董元)、短麻皮皴(董元)、直擦皴(荆关)、干擦皴(赵令穰)、泼墨画法(米芾)、横擦皴(李成)、麻皮带解索皴(巨然)、麻皮带干擦皴(黄公望)、云头皴(李郭)、鬼面皴(郭熙晚年)、豆瓣皴(米芾)、交带皴(倪瓒)、雨点皴(沈周),凡十五种。作者将王维放在首位,接着铺陈其他“南宗”画家,这也是以“南北宗论”为框架的补充。同时,作者为每一种“皴擦法”施加小注:一方面梳理其画史脉络,如“芝麻皴:王维有是法创之于前,而郑虔继之于后,五代宋元诸人不能窥其墙庑,王蒙间能仿之,至我明二百余年,无人可追其辙,然有摹仿者,下笔便错”;另一方面描摹其形态演变,如“兰叶皴:出自吴道元,从顾恺之荷筋皴化来,笔用中锋,至马和之深得其妙,行笔飘逸,更能脱去俗习,留意高古,时人称为小吴生”。如此细致再现各条“南宗”支脉,大大丰富了“南宗”的画史细节。

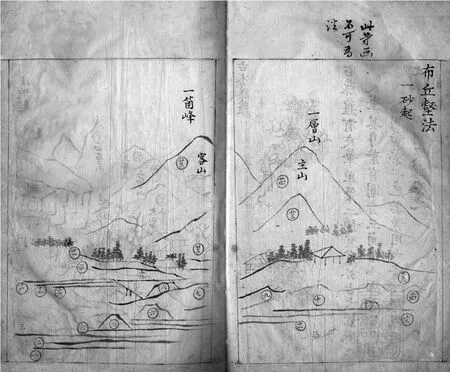

除却内容取舍,注重画法的组织与结构是此书的又一特点。比如,考虑每种皴法是否兼容:“皴法有可相兼者,只麻皮兼解索、麻皮兼干擦、云头兼鬼面、直擦兼凿痕,余皴不得混杂。”这其中包含董其昌的教益。再如,于“皴擦法”后附加“点苔法”,使单独的石头团结成组、结构不失。另有“布丘壑法”,它标识数字,表明落笔顺序,以此提供几个固定的构图模式(图5)。这些内容无不体现作者对山石结构、画面布局的强烈关注,而与其希望藉由画谱传授整套绘画语言的初衷一致。

图5 汪建功 《画学南宗》之“布丘壑法” 1635 纸本设色 25.8×38cm 上海图书馆藏

然而,正是“包罗万象”的画谱一开始便划定了可学范围,给予初学者实践与理想上的双重约束。它将如何影响习画者?这是难以考实的问题。我们拥有反向的实例,而无正面的例子——即使有,也不可能涵盖全部。不过,设想此类画谱将对哪些习画者产生更大影响?应当是那些缺乏师资或者难得接触其他作品的一般人群,而他们正是此稿预设的读者。正因面向如此资源有限的受众,《画学南宗》才在内容上面面俱到,并于方法层次上叠床架屋。这意味着,当作者和盘托出所能的同时,也将初学者领入了“南宗”的分途。如此一来,同类画谱的作用,表面是“南宗”画家的养成,实则是不同资源条件下画家的“分流”。换言之,经过“南北宗论”淘洗后的画谱,具有多少的价值倾向,就可能在相应人群中形成多大程度经由筛选的“一般知识”,制约他们观看、鉴赏与创作的方式。

四、画稿的“存”与“失”

什么样的画稿易于保存?这是新的问题,也将影响我们对其作为绘画史参与者的认识。由此,我们将对教学稿的讨论转入广义的画稿层面。不同情境下制作的画稿,类型多样,形式不拘。比如,用于起草,大体结构完整,用笔简率,而失于设色;用于研究,则形状多变,常以小单位的模件为要;用于教学,则多见“底样”“粉本”“缩本”“钩本”等。这些画稿一旦脱离最初的创作情境,进入收藏、流通的领域,就可能转为他人临习的对象,成为历时性传习关系的媒介,因而在历史中留下记录。

“古人画稿,谓之粉本”,是文人语境中有关画稿的大体通识。因功能方面往往重叠,故两者常常混用。北宋晁补之改画李公麟《莲社图》,“增添《莲社》图样,自以意先为山石位置向背,作粉本以授画史孟仲宁,令传模之……天王、松石仿关仝,堂殿、草树仿周昉、郭忠恕,卧槎、垂藤仿李成,崖壁、瘦木仿许道宁,湍流、山岭、骑从、鞬服仿魏贤……集彼众长,共成胜事”。此处“粉本”用于构思起草,经营位置,已作“画稿”的含义使用。

粉本可供实用,也带来审美感受。北宋《宣和画谱》载唐朱景玄见李元婴粉本,“谓能巧之外,曲尽精理,不敢第其品格”。故元汤垕《画鉴》云:“古人画稿,谓之粉本,前辈多宝蓄之。盖其草草不经意处,有自然之妙。宣和、绍兴所藏粉本,多有神妙者。”可见画稿被视作收藏品类,既具实用价值,也有审美价值。

审美的价值较为直观,易于理解。如文徵明为弟子朱朗所作课徒稿《山水册》(故宫博物院藏),全十二开,水墨尖毫细皴,示范诸家画法,构图完整,细谨非常,仅一次易手,已成不可多得的珍品。因而为“赏鉴家”“建甫”尤加宝爱,更倩张凤翼题跋。此后,也在漫长的收藏史中流传至今。

相比于观赏方面,画稿的实用价值较难衡量,因为不同时代、不同人群对待画稿的态度都可能不同。宋元时期,世传粉本多作佛道、仕女、人物、牛马,山水相对少见,凡见诸文献的大都是具体记录或中性的功能描述。其中固然蕴含山水画地位上升的历史,但也同样可证粉本的正面作用。明中叶,苏州画家多涉古书画临摹,商借粉本之事常见诸尺牍,粉本的作用仍未消减。晚明时期的文人画家对待粉本的态度渐趋微妙,一方面取法粉本,另一方面也流露出相反的贬抑态度。董其昌可称其中代表,他注重师法古人,时常临摹古画粉本,也曾改造粉本创制新画。除此,他还集临有多卷“杂画粉本”,比如对《集古树石图》卷加以挪用、参考。可见董其昌的“师古人”不免粉本的中介,形态不同的粉本原本就是他重要的取材资源。但是,当他将“粉本”放到与“造化”相较的上下文中,情况则大为改观。其论画云:“画家以古人为师,已自上乘,进此当以天地为师。”在先扬后抑间已显出对自然的偏爱。按此,当“粉本”作为绘画资源形成不可忽视的力量时,便会与“自然”这一古老的视觉资源形成竞争,呈现紧张之势。

董其昌以后,画家取法粉本不再是秘密。李日华于随笔中谈论关仁熟从粉本中获益之事,转引文徵明所言“粉本之足贵,以其笔墨意路,皆可推寻,而初机信手挥抹,尽出天机”。但当他拿粉本与自然相较,又作出同样的裁断:“久则入我笔端,此犀尖透月之理,断非粉本可传也。”这一自然高于粉本的观念,与同一时期唐志契《绘事微言》中所传达的理念大体相侔。稍晚的文人画家中流行一种名画缩本“小中现大册”,参与制作者有王时敏、陈廉、王鉴,乃至他们学生辈的王翚、吴历。而且时人诗文中又频繁可见一种将山川真景视若粉本的表达。譬如,王时敏描摹村居生活云:“眼前粉本皆盘礴,黄叶连村惬素怀。”钱曾《杂题画绝句六首》其一云:“苍崖老笔天公画,竟作荆关粉本看。”这类表述成为时髦的诗料,一定程度上说明,绘画取法自然,成为风行的观念。

不过,在更广泛的一般文人阶层,人们普遍认可粉本的开发潜能。万历以后,持续的画谱刊行即是明证。万历中,嘉兴人周履靖率先编绘古今名画集《绘林》。万历三十一年,钱塘画师顾炳缩摹历代名画辑成《顾氏画谱》,自陈“兹刻不妨粉本云”之功用,这说明名画集性质的画谱,往往被当作粉本看待。有趣的是,尽管《画谱》宣称一一临摹自真迹,但其中董源、王蒙两幅,显然复制了文徵明课徒稿《山水册》的相应图式,这说明画谱中的名家名作具有概念化的倾向。万历四十三年,鲁藩王朱寿镛、宗室朱颐厓合署刊行综合画谱《画法大成》。卷一《画原》辑录历代画论、画题,卷四《山水》结合画诀示范画法,并附入不少朱颐厓画迹。这些作品被学生奉为“楷式”,作者本人亦称系“粉本类一帙”。凡上所述的画谱,价约一两至一两五,面向广大的士商市场。可见一般士商阶层仍将粉本视作重要的绘画宝库。这种情形与上层文人对粉本的贬抑态度,其实相辅相成,尤其体现在风气转变之初。

综上所述,宋元以来,尽管画稿已成可被接纳的收藏品类,但始终存在两股力量左右着画稿的“存”与“失”:质量精好、实用性强的画稿易受重视,更可能流传;文人观念中临摹、使用粉本的焦虑却在起着负面影响,这样的画稿可能被主动弃置或消极处理。像孙廷甫《画法卷》这样两头不沾的画稿,倘若不是东传日本,因“唐物”光环和将军家稳定的保存条件而幸存,在中国的传藏环境中恐怕难以存留,这也是孙廷甫本人在画史上难以追踪的原因。

结语

绘画教学是古代绘画史中相对神秘的环节。画家小传中比比皆是的“画师某某”是个含混模糊的概念:虽说父子家传、兄弟一门或确凿的依据,足以暗示或证明青蓝关系,但更多时候,这种叙事只流于空泛,转引失真,难以稽考。这为理解古人的学画传统留下巨大的难题,而画稿已是其中难得的“余迹”。依托教学画稿,将古典资源转化为不同类型、不同单位的绘画语言,是这一传统中奇妙的“发明”。从画稿叙述它笔授的一面,也可以想象其口传的一面。限定在山水画科中,偶然留存的孙廷甫《画法卷》,表明明初的山水画家已然具备一套大体完整的教学方案,传授与传统有关的画法、画诀、画论,传递相应的绘画语言。这些内容一方面继承传统,维持绘画传统的连续性;另一方面也对传统进行“加工”“转化”,推进或追赶绘画传统的变迁。

“文人”画家是画稿积极的制作者。愈是绘画思想剧烈变动的时代,文人的思想、知识、话语,便愈明显地体现在画稿中。晚明以来,“南北宗论”极大程度投射于时人画稿,例如宋懋晋《摹古画稿》、汪建功《画学南宗》。画稿展现出前所未有的内在秩序、价值倾向,成为“南北宗论”重要的传播形式。作为一种图文并茂的“知识”,它直接作用于绘画,广泛服务于资源有限的一般人群,推动习画者的“分流”。由是,画稿的意义就不仅在于传承绘画语言或其某个版本,更是不同程度上限定了画家使用绘画语言的程式、规约与期待。因此,本来娴于此道的画家才希望跳脱出来,转由其他途径汲取养分,比如求诸“造化”,或是发现新的审美对象(“笔墨”),召唤幽微的审美感受。从此意义而言,画稿不仅直接作用于绘画史,也迂回地刺激绘画史的进程。

晚明以来,画家自题中不断涌现“用某某法”“以某某本”的自陈,过去我们倾向于将其笼统归入“仿古”的传统。但这样的指称过于概括,不足以反映层次复杂的“古”代表了什么。比如,“法”和“本”原本指向不同的取材方式,尽管后来者未必严格区分,但它们是画法和粉本两种资源类型经过无限稀释而留存在作品中的痕迹。再如,除去形象化的“法”和“本”,还有“画题”“画意”等捉摸不定的传统想象。没有这些新旧杂陈、来源不同的古典资源,绘画的世界恐怕不会如我们“所见”。它们作为“知识”流动,召唤我们以层次丰富的眼光细审画家的创作与作品的生成。

*本文初稿汇报于“书画鉴藏与艺术史叙事”学术工作坊(2021)上,其间得到万木春教授的重要意见,特此感谢。又承陆蓓容转寄范景中教授《〈画法大成〉序》一文,受益匪浅,尤为感谢。

注释

① 这一视角,参见万木春:《山水与山水画》,《美术观察》2021年第6期。

② 这一分类搭建了研究画稿的基本理论框架(洪再新:《明清画谱所示绘画教学关系的若干类型》,《新美术》1995年第4期)。

③ 有关此卷传入日本的年代,一说为1473年雪舟持回,一说为1539年雪深等泽渡明持归[西上実「畫法卷」(根津美術館編『明代绘画と雪舟』根津美術館,2005年)148頁]。本文采信前一种说法,原因有二。其一,日籍《古画备考》著录此画,云卷末原有雪深等泽(雪舟弟子)一跋:“此一轴者,雪舟渡唐之时求来之绘本也。然自雪舟余相传之,诚虽为家秘传书手,其方克云亲族。其上依画工之弟子而与之者也。聊以卒尔,而免付与他人乎云云,可深秘也。于时永禄十九年(当为永禄十二年,1569——引者注)冬日,雪深等泽。”[朝岡興禎『古画備考』卷二〇(江户時代寫本)]支持了1473年此卷传入日本的说法。其二,后一种说法中,书法似明中后期、部分内容引用明中期文献《绘妙》的两条论据均不成立,后文将有辨析。

④ 桥本雄:《雪舟入明再考:从应仁年间遣明使船到〈破墨山水图〉》,陈俐君译,廖肇亨主编:《共相与殊相——东亚文化意象的转接与异变》,(台湾)“中央研究院”中国文哲研究所2018年版,第305页。

⑤ 款署“紫薇斋中人书”,兼用“孙廷甫”“芝仙”“紫芝道人”等印。

⑥⑦⑫⑬ 孙廷甫:《画法卷》,图版见『明代绘画と雪舟』图33。

⑧ 庄肃:“颜辉,字秋月,庐陵人。宋末时能画山水、人物、鬼神,士大夫皆敬爱之。”(邓椿、庄肃撰,王群栗点校:《画继·画继补遗外一种》,浙江人民美术出版社2019年版,第349页)

⑨ 柳贯:《为蒋英仲作颜辉画青山夜行图歌》、贡师泰:《题颜辉山水》,顾嗣立:《元诗选初集》,中华书局1987年版,第1139、1434页。

⑩ 石守谦:《从夏文彦到雪舟——论〈图绘宝鉴〉对十四、十五世纪东亚地区的山水画史理解之形塑》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第81本第2册,(台湾)“中央研究院”历史语言研究所2010年版。

⑪ 李日华所言“子昂拟东坡竹石,明勾四笔,作马卵石”与此用法相同(李日华:《六研斋笔记》卷四,清文渊阁《四库全书》本)。

⑭ 《荆川稗编》:“画有八格:石老而润,水淡而明,山要崔嵬,泉宜洒落,云烟出没,野径迂回,松偃龙蛇,竹藏风雨。”(唐顺之:《荆川稗编》卷八五,明万历九年刻本)

⑮ Shi Menglong,“Text Evolution of Chunquan Treatise on Landscape Paintings: A Study Based on the Records of Han Zhuo’s Style Name,Pseudonym,and Birthplace”,Vol.6,No.4(2019):18-33.

⑯ 明代题名《绘妙》的文献有茅一相辑本、明末清初卫泳《枕中秘》收录本两种,成书俱晚(谢巍:《中国历代画学著作考录》,上海书画出版社1998年版,第358、422页)。

⑰ 刘斧:《清琐高议后集》卷一,清红药山房抄本。

⑱ 盛熙明:《图画考》卷四,《四部丛刊三编》景钞本。

⑲ 于溯在讨论中古时期的文献史时,注意到记忆本和记诵文化的参与会使文献的形成和流通变得大为复杂。其实对画诀这类强实用性的文献来说,情况也是如此,虽然不同人群各有倾向,但事实证明两者可以相互转化,因此也要留心由于单一的祖本-抄本模式而带来的误判危险(于溯:《中古时期的文献记忆与文献传播》,《文史哲》2020年第1期)。

⑳ 参见西上実「畫法卷」(根津美術館編『明代绘画と雪舟』)148頁。但他又说,画稿还有“引明人《绘妙》的内容”,所指即“八格”数句,经前文考辨,已知“八格”为《绘妙》转引已是文献传承的末端,这一误判造成了《画法卷》的定年困难,应当予以辨正。

㉑ 宋氏称其“世兄”,知有两代交谊,结合陈继儒跋,此人当为宋、陈圈子中身份相当的友人。

㉒㉔㉕㉘ 宋懋晋:《摹古画稿》卷,上海博物馆藏。

㉓ 这可能是今天我们谈论一幅山水画时,更容易注意并谈论皴法的原因之一。而树法当中,那些拥有专名的种类同样更易得到认识、接受和讨论,譬如郭熙“蟹爪树”相对李成“寒林”往往更易捕捉。

㉖ 圆极居顶:《续传灯录》卷二七,大正新修大藏经本。

㉗ 雷德侯:《万物》,张总等译,生活·读书·新知三联书店2005年版,第4页。

㉙ 张照编:《秘殿珠林石渠宝笈合编》第2卷,上海书店1988年版,第1056—1057页。

㉚㉛ 宋懋晋:《仿古山水树石》册,苏富比艺术拍卖公司2002年秋拍第451号。

㉜ 当然,此卷当中还有画法配套的画诀。如“笔墨景画家三要,气韵生动画家四科”,“关仝用秃笔勾勒如铁,石无皴多染,树不樛多直”(《仿古山水树石》册)。

㉝ 王安莉:《1537—1610,南北宗论的形成》,中国美术学院出版社2016年版,第20页。

㉞ 王安莉指出“南北宗论”的扩散与相关出版物的发行密切有关,主要是万历三十八年《宝颜堂秘笈续集》所收莫是龙《画说》、崇祯初年刊印的董其昌《容台集》(《1537—1610,南北宗论的形成》,第21页)。不过也要注意到,早在通过书籍流布以前,“南北宗论”已在松江文人的小圈子里通过纸上题跋、相互讨论等途径扩散开来。

㉟ 凌利中:《董其昌的艺术及其书画辨伪》,《中国书画》2019年第4期。

㊱㊳㊴㊼㊾[55] 董其昌:《画禅室随笔》卷二,清乾隆三十三年(1768)重刊本。

㊲ 从宋懋晋现存作品中难以识别统一的“南宗”痕迹,要衡量其作品对“南北宗论”的作用其实颇费周折。这种现象在许多被划入“南北宗”运动阵营里的画家身上同样存在(陆蓓容:《南北宗论的罅隙》,未刊稿)。

㊵ 小林宏光将明清画谱大致分为四个类别:一、绘画教本,如《高松画谱》;二、名画临摹集,如《十竹斋书画谱》;三、诗画集画谱,如《唐诗画谱》;四、兼具绘画教本与名画临摹集特点的综合画谱,如《芥子园画传》(小林宏光:《中国版画:从唐代至清代》,吕顺长等译,上海书画出版社2020年版,第137—168页)。

㊶ 本文所述山水画谱,不包括晚明日用类书中的相关内容。尽管其多含“画谱门”,门下又多有画法举隅,但往往数量有限,刊刻粗陋,不成物象,观者难以据以学画,更多是为猎取观赏术语、流行风向(王正华:《生活、知识、文化商品:晚明福建版日用类书与其书画门》,《艺术、权力与消费——中国艺术史研究的一个面向》,中国美术学院出版社2011年版,第322—383页)。

㊷ 书籍形式的画谱,刊刻之先有其独立的“写本”形态,一些未能预料出版的画谱,往往也先以“写本”形态流通。

㊸ 尺寸:纵28.5cm,横19cm。

㊹㊺㊻㊽[50][52][53][54] 汪建功:《画学南宗》,明稿本。

[51] 原文每种皴擦法对应一长串画家,如“长麻皮皴:董元从王维蹊径中来,而巨然独登其堂,至吴镇复得其奥,沈周入玄微”;“短麻皮皴:董元稍变其法,燕肃、陆文通、宋迪、王诜、李公麟、江参、陈珏、赵孟頫、黄公望、赵雍、盛懋、陆广皆宗之,各得其用笔之妙”;“直擦皴:荆浩采吴道元、项容二家之法,自成一派,关仝深入其室,稍自检束,至细微处始入妙理,峰头直擦而下,是其得意笔也。范宽、许道宁亦得其意,范垣、王可训、吴镇皆有其致”等(《画学南宗》)。

[56] 如“此董北苑笔用中锋竖点”,“此董北苑巨然用中锋秃笔点,赵松雪用绿磦,随点之大小嵌”(《画学南宗》)。

[57] 此段论“点苔法”云“点从石缝中出”,说明苔点的位置,实际关乎山石的结构(《画学南宗》)。

[58] 此书经过批点,书眉、正文间有短评,如“此等画不可为法”(布丘壑法、一砂起),“不可为法”(六地坡起),“起结俱无势”(七叠石起远山结),“山坡起脚远山结顶”(薄而无力),“此法全要用墨生活,不然则无势”(泼墨画法),“此法与横擦不异”(豆瓣皴)(《画学南宗》)。

[59][62] 汤垕:《画论》,陶宗仪等编:《说郛三种》,上海古籍出版社2020年版,第4230页,第4230页。

[60] 邓椿、庄肃撰,王群栗点校:《画继·画继补遗外一种》,第233—234页。

[61] 王群栗点校:《宣和画谱》卷一五,浙江人民美术出版社2019年版,第162—163页。

[63] 朱朗师从文氏较早,尽得其早、中年细谨的画貌,甚至成为他著名的代笔人。

[64] 中国古代书画鉴定组编:《中国古代书画图目》第20册,文物出版社1999年版,第224页。

[65] 跋尾张凤翼题:“此文太史为其高弟弟子朱子朗作小幅,幅各效古示衣钵也。中间效董巨者二,李成者一,范宽者一,小米者一,子久、叔明、元镇者各一,仲圭者一,而赵文敏独居其三焉,盖太史生平所摹拟也。昔人谓短长肥瘦各有态,飞燕玉环俱绝伦,当借为题评。”(文徵明:《山水册》,故宫博物院藏)

[66] 张凤翼跋云:“建甫不独好事,且号为赏鉴家,架上所蓄名笔甚夥,而于此册尤加珍惜,可谓宝得其宝矣。万历庚寅张凤翼题于阳春堂。”(《山水册》)

[67] 花鸟画稿中的黄筌《写生珍禽图》(故宫博物院藏)也是同样的道理。

[68] 郭若虚:“王殷,工画佛道士女,尤精外国人物……有《职贡》《游春士女》等图并粉本佛像传于世。”“宋卓,工画佛道,志学吴笔,不事傅彩。有白画《菩萨》、粉本《坐神》等像传于世。”(郭若虚著,王群栗点校:《图画见闻志》卷二,浙江人民美术出版社2019年版,第48、55页)又如周密:“又纸上粉本天王,高仅盈尺,而位置廿八人,笔繁不乱。”(周密:《云烟过眼录》,明抄本)

[69] 《太平广记》:“忽思蜀中嘉陵江山水,遂假吴生驿递,令往写貌。及回,帝问其状,奏云臣无粉本,并记在心。遣于大同殿图嘉陵三百里山水。”(李昉等:《太平广记》卷二一二,民国影印明嘉靖谈恺刻本)

[70] 诸多实例参见蔡春旭:《苏州的临摹本:作者、用途与艺术史意义》,未刊稿。

[71] 董其昌:“余在长安苑西草堂所临郭恕先画粉本也,恨未设色与点缀小树。”“今日姜神超以粉本见示,遂临之。”(董其昌:《容台集》,明崇祯三年董庭刻本)

[72] 董其昌:“以辋川粉本诸景收为长轴。”(《容台集》)

[73] 董其昌《论书画卷》自题:“仲醇(陈继儒)过余斋中,见余杂画粉本及此论画琐言曰,画史大不易事。”(金瑗:《十百斋书画录》“子集”,清抄本)

[74] 陈继儒跋:“此玄宰集古树石,每作大幅出摹之。”(董其昌:《集古树石图》,故宫博物院藏)

[75] 金瑗:《十百斋书画录》“子集”。

[76][77] 李日华:《六研斋三笔》卷一,清文渊阁《四库全书》本。

[78] 李日华:《六研斋二笔》卷三,清文渊阁《四库全书》本。

[79] “故画山水不亲临极高极深,徒摹仿旧人栈道瀑布,终是模糊丘壑。”“其一种天然点染之趣,岂必在粉本中一一摹写。”(唐志契:《绘事微言》卷下,清文渊阁《四库全书》本)

[80] 毛小庆整理:《王时敏集》,浙江人民美术出版社2019年版,第34页。

[81] 钱曾著,谢正光校笺:《钱遵王诗集校笺》,中华书局2018年版,第74页。

[82] 今存《顾氏画谱》,最早为万历三十二年重刊本,改名《历代名公画谱》,书中临仿画家106人,所录传略大多沿用明正德年间韩昂增补后的《图绘宝鉴续编》,因此形成一种为《图绘宝鉴续编》作“图史”的奇特面貌(杜松:《画史、粉本与鉴藏——〈顾氏画谱〉之于明清中国美术的影响》,《美术》2021年第6期)。

[83] 周履靖:《顾氏画谱》“叙例”,尹瘦石主编:《中国古画谱集成》第2卷,山东美术出版社2000年版,第23页。

[84] 杜松:《画史、粉本与鉴藏——〈顾氏画谱〉之于明清中国美术的影响》。

[85] 范景中:《〈画法大成〉序》,未刊稿。

[86][87] 朱寿镛、朱颐厓:《画法大成》,《中国古画谱集成》第3卷,第327页,第347页。

[88] 周启荣:《明清印刷书籍成本、价格及其商品价值的研究》,《浙江大学学报》2010年第1期。

[89] 如阎毗及立德、立本兄弟(画史云系“家传”),李思训、李昭道父子。

[90] 如韩滉、戴嵩,荆浩、关仝。

[91] 上溯元代,人物、故事、鸟虫、梅花画稿已有先例,竹谱(吴镇、柯九思《墨竹谱》,李衎《竹谱详录》)产生较晚,但也最终宣告了上述常见题材教学方法的成熟(《明清画谱所示绘画教学关系的若干类型》)。

[92] 当画家与观众分享同一套绘画语言,预期内的画法就不大会再引起惊喜,画家因此转由从其他途径获取绘画资源(E. H. 贡布里希:《表现与交流》,《木马沉思录——艺术理论文集》,曾四凯、徐一维等译,杨思梁校,广西美术出版社2015年版,第77—89页)。