榆林窟第3 窟为元代西夏遗民窟新证

2022-03-09杨富学刘璟

杨富学 刘璟

(1.敦煌研究院 人文研究部,甘肃 兰州 730030;2.故宫博物院,北京 100006)

榆林窟第3 窟乃敦煌石窟群中最具代表性的大型洞窟之一,关于其营建时代,学界研究者众,但言人人殊,大体可归纳为三种观点:其一为元代说,早在20 世纪40 年代,敦煌文物研究所对榆林窟调查的结果显示,榆林窟第3 窟开凿于元代[1-4]。兹后,向达明言榆林窟第3 窟“虽成于西夏人之手,然已是元代之西夏”[5]。近年,赵声良撰文认为“榆林窟第3 窟的山水画作于13 世纪初、中叶或者以后的可能性比较大”[6]。其二为西夏说,刘玉权、毕丽兰(Lilla Russell-Smith)、王惠民、沙武田、贾维维、宁梵夫(Max Deeg)等主此说,而且认为其可作为西夏窟的代表[7-12]。其三为西夏—元代说,2009 年,日本学者田中公明在第四届西藏考古与艺术国际学术讨论会上提交《关于安西榆林窟第3 窟中的所谓“胎藏界曼荼罗”》一文,指出榆林窟第3 窟当开凿于西夏或元代[13]。刘永增于2014 年刊文两篇,十分吊诡的是,两文对榆林窟第3 窟的断代迥然有别,《瓜州榆林窟第3 窟释迦八相图图像解说》将其称作西夏窟[14],《瓜州榆林窟第3 窟的年代问题》 却又言其为元代中晚期之物,并据甬道壁上的西夏供养人像而认定洞窟开凿于西夏国时期[15]。以何者为是,不得而知。

总体而言,上述观点虽各有所秉,但有的失之简略,如秉持西夏说者,除了石窟中的西夏供养人像和西夏文题记外,几乎没有给出任何有力的证据,持元代说者,也只是简略提到蒙古人形象、元代官职等,缺乏详细考证;有的则失之对史实的误读,如刘永增所秉持的西夏开凿、元代重建之说,把原本属于同一时代之遗物分解为不同时代,而且自我矛盾。如此种种,使问题争讼既久,却始终无法得出令人信服的结论。笔者近期关注元代敦煌的历史与文化,觉得对晚期石窟的壁画,如果脱离历史背景,脱离纷杂的民族文化多种要素,仅从汉文化或某一民族的立场来对晚期进行分期,很难得出令人信服的结论。故而不避浅陋,草成此文,提出我们的一得之见,以求教于方家。

一 榆林窟第3 窟的西夏装与蒙古装供养人像及其身份

上文所列三种观点,其依据皆离不开供养人,故这里就从榆林窟第3 窟的供养人入手。供养人像见于该窟甬道。甬道顶部圮毁,南壁上部存西夏装女供养人3 身(图1),下部存蒙古装女供养人5身(图2);北壁上部存西夏装男供养人4 身,虽漫漶不清,但大体可辨,下存蒙古装男供养人5 身(其中一身半残,图3)。

图1 榆林窟第3 窟甬道南壁西夏装供养人像(孙志军摄影)

图2 榆林窟第3 窟甬道南壁蒙古装供养人像(孙志军摄影)

图3 榆林窟第3 窟甬道北壁蒙古装男供养人(孙志军摄影)

图1 所示为西夏装女供养人像,近似的供养人像在敦煌石窟中比较多见,例如榆林窟第2 窟(图4)和东千佛洞第5 窟。北壁上部所存4 身西夏装男供养人应为西夏武官,尽管头饰已漫漶,但面容和形体清晰可辨,皆身穿圆领窄袖襕袍,腰扎宽边镶串珠纹泡钉抱肚,脚穿尖形黑靴。与之近似的西夏装男供养人像又见于榆林窟第29 窟南壁门东侧(图5)、东千佛洞第2 窟。学术界对西夏供养人的关注较多,成果颇丰[16-17],可以参见,兹不复赘。

图4 榆林窟第2 窟西夏人供养像 元代(孙志军摄影)

图5 榆林窟第29 窟的髡发供养人

图2 与图3 所示男女供养人像均着蒙古装,与之相近的分别见于敦煌莫高窟第332 窟、第462 窟和榆林窟第4 窟等。其中尤以女供养人像所戴固姑冠最为典型。1221 年长春真人邱处机记载,蒙古“妇人冠以桦皮高二尺许,往往以皂褐笼之,富者以红峭,其末如鹅鸭,名曰‘故故’,大忌人触,出人庐帐须低徊”[18]。从这一记载看,固姑冠当为蒙古族妇女早期的普通装饰[19]。但《蒙鞑备录·妇女》又载:“凡诸酋之妻则有顾姑冠,用铁丝结成,形如竹夫人。”[20]元末叶子奇《草木子》亦载:“元朝后妃及大臣之正室,皆带(戴)姑姑,衣大袍,其次即带(戴)皮帽。姑姑高二尺许。用红色罗盖。”[21]从此二记载看,固姑冠似乎又为蒙古贵族妇女的专有头饰[22]。不管何种情况,榆林窟第3 窟头戴固姑冠的女供养人当为蒙古妇女形象,是无可争议的。

值得注意的是,不管是南壁还是北壁,上部西夏装供养人和下部蒙古装供养人之间都存在明显的上下层叠压关系,有明显的下部泥层覆盖上部的痕迹(图6)。换言之,上部的绘制要比下部为早。按照通常情况,这似乎暗示榆林窟第3 窟的壁画经过二次重修,但再仔细观察,不难发现,上下部供养人的绘画风格是一致的,而且二者都与主室内的壁画浑然一体,既看不出二者间存在先后的问题(除了泥层有覆盖痕迹外),也看不出壁画有重新修复的痕迹。至于何以在甬道供养人像处形成叠压关系,不得而知。刘永增推测说:“从壁画题材到人物服饰,榆林窟第3 窟并不具备西夏的时代特征。这些身穿西夏装有可能也是西夏人的施主们,在开凿了榆林窟第3 窟,绘制了供养人后并没有马上投入四壁壁画的绘制。在这些西夏供养人的下方,还画有两列元代供养人,正是这些元代的供养人,也就是石窟的新的施主们,在西夏装供养人下方的壁面上又抹了一层泥,在上面堂而皇之地画上了自己的供养像。”[15]20依刘先生的观点,榆林窟第3 窟开凿于西夏晚期的1200 年前后,但在绘制完甬道南北壁的供养人像后却因某种原因搁置,及至1300 年前后蒙古人先覆盖了甬道下层及西壁南北两侧的供养人而画上了本家族的供养人像,并完成了全窟壁画的绘制[15]22。此推测有其合理性部分,但尚有可商榷的余地。首先,这一观点是以西夏与元不共时为基础的,而事实是,元代敦煌西夏遗民势力很强大,而且与瓜沙蒙古统治者结成了唇齿相依的关系;其次,刘文中所谓的1200 年和1300 年两个年代,都缺乏标志事件;其三,元人既要覆盖前代西夏壁画,何以不全覆盖而只覆盖其半,也是未解之谜。

图6 榆林窟第3 窟甬道南北壁上下部男女供养人像及其叠压关系

在敦煌石窟中,元代的重修重绘活动与其他时代都大有不同,比较草率,如莫高窟第332 窟的蒙古太子答里夫妇供养像都覆盖在曹氏归义军供养人的画像上,制作粗疏,覆盖层很薄,以至于底层壁画仍清晰可见(图7)。同样的情况又见于莫高窟第61 窟北壁,元代壁画覆盖于西夏壁画上,被覆盖的内容仍依稀可辨。再联系榆林窟第3 窟,可以看出,元代石窟绘画艺术水平极高,但处理手法相当草率粗疏,下部明显高于上部,下部的泥明显覆盖上部。与莫高窟第332 窟和第61 窟甬道所见的覆盖情况相比,榆林窟第3 窟的处理手法迥然有别,泥层叠压虽粗疏但不存在破坏性,保护之意明显,反映出窟内上下部供养人之间的共存关系。尽管上部西夏供养人早于下部蒙古供养人,但二者属于同一时代,则是可以明确的。易言之,不管是壁画中的西夏人还是蒙古人,皆为在元朝为臣的同僚。

图7 莫高窟第332 窟蒙古女供养人

如果像部分学者推测的那样,上部供养人是西夏国时代之物,下部供养人为蒙古时代之物,那么,问题就来了:一者,蒙古军对西夏的征服,用时22 年(1205—1227),先后六次征伐才将其破灭,所遭到的顽强抵抗可谓前所未有,代价沉重[23]。成吉思汗之死即与西夏息息相关。1227 年西夏国灭,拖雷不仅依成吉思汗之嘱杀掉已经投降的西夏末帝李睍,而且在西夏都城中兴府大肆屠城,包括西夏王陵在内的建筑大多毁于一旦。在此背景下,元朝修复壁画,会将西夏国时期的壁画予以保护,于理不通。二者,后补的蒙古人像明显小于上部的西夏人,这对作为西夏国征服者的蒙古人来说,也是完全不能容忍的。之所以出现这种情况,不外乎两种可能:第一种可能是榆林窟第3 窟原本由元代西夏遗民在蒙古豳王家族的支持下修建,甬道南北两壁原来绘制的均为西夏供养人。后来出于某种原因(如家族成员犯罪等)而被覆盖,改绘成蒙古人。由于壁面有限,下部需要绘制的蒙古供养人(5 人)多于上部的西夏人(3—4 人),在不破坏上部壁画的前提下,蒙古供养人像也就只能小于上部的了。若非二者同朝为臣,上部为西夏国之物,则断不可能得到蒙古人的细心保护,因为蒙古可以支持保护归顺自己的西夏遗民,但绝对不会姑息保护前朝的敌对势力。第二种可能是先绘制上部的西夏人,后绘制下部的蒙古人,其状与莫高窟第409 窟的情况颇为类似。第409 窟东壁绘有回鹘可汗和可敦的供养像,其绘画技法与细致程度明显高于周边的千佛,而且明确可以看出,回鹘王供养人像在先,千佛图像在后。南北壁千佛图像对东壁回鹘王与供养人像虽有叠压,但并不造成破坏,保护之意明显(图8)。再观其用色、画面布局等,可以毫不怀疑地说,第409 窟的供养人和千佛图像同为沙州回鹘之物[24]。相较而言,笔者认为第一种情况的可能性更大一些。

图8 莫高窟第409 窟南壁千佛图对东壁回鹘王供养像之叠压关系

1227 年,元灭西夏国,西夏国遗民入于元朝。西夏灭亡后有不少遗民投诚蒙古,诚如波斯史家拉施特所言,成吉思汗时,“出自唐兀惕部落的异密很多”[25],但地位不高,这一状况在蒙古国前四汗时大体一致,直到忽必烈称汗以后,西夏遗民的政治地位才得到大的改变,“从民族阶梯的最底层一跃而登上仅次于蒙古人的第二阶层之中,它获得了与‘回回’、畏兀儿等色目种类同样平等的政治待遇。”[26]此后,西夏遗民颇受蒙古统治者重用,有不少人都成为元朝重臣,死心塌地为元朝服务。元末,为元朝死节的西夏著名政治军事人物就有丑闾、明安达尔、塔不台、余阙、迈里古思等[27]。元朝建立以后的西夏遗民,作为入居中原的色目之一种,如同畏兀儿、吐蕃、“回回”一样,成为蒙古统治力量之重要支柱之一。质言之,西夏国时代开凿的洞窟中不可能出现蒙古人,但蒙古时代形成的洞窟中可以有西夏人。

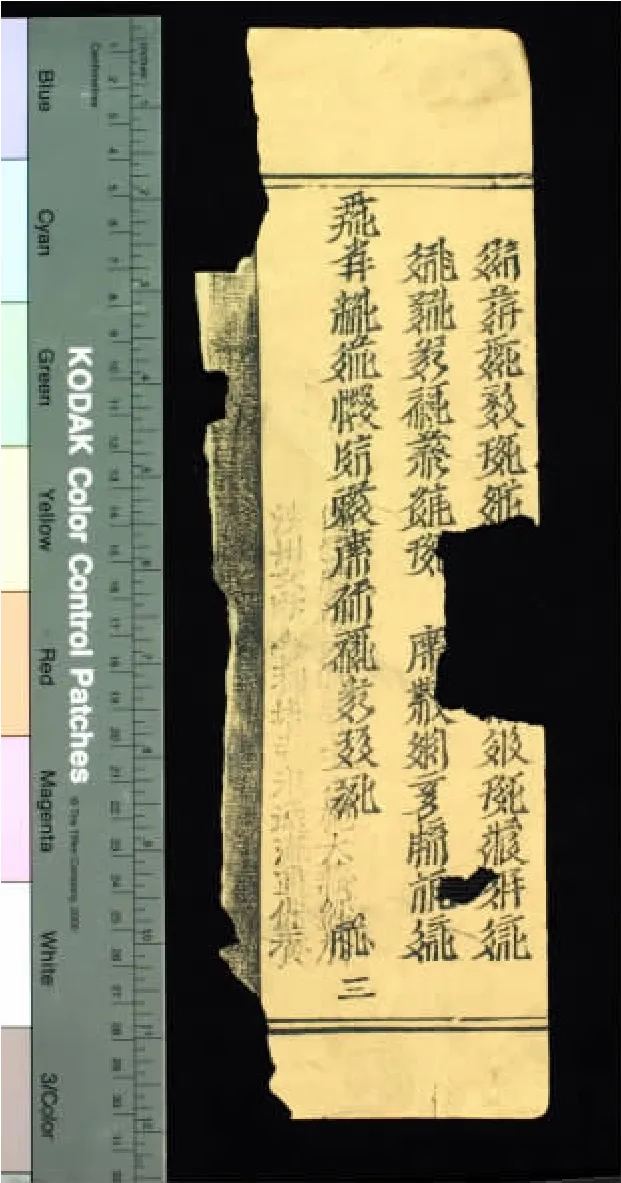

从出土文献和敦煌留存的遗物看,元代活动于敦煌的西夏人数量不少。莫高窟北区出土的元代西夏文文献有《金光明最胜王经》封面、《大方广佛华严经》卷2 封面、刻本《种咒王阴大孔雀明王经》《金刚般若波罗蜜经》等。其中第B159 窟出土的《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》刻本残片末部有一长方形压捺印记,有汉文两行(图9):

图9 莫高窟北区第B159 窟出土管主八施经敦煌压捺印记

僧录广福大师管主八施大藏经于沙州文殊舍利塔寺永远流通供养。[28]

管主八乃元代松江府僧录,曾主持印制多部西夏文大藏经并将一藏施于敦煌文殊舍利塔寺中。在敦煌莫高窟曾先后三次发现了与上述相同押捺汉文题记的佛经残页,另两件分别藏于巴黎国立图书馆和日本天理图书馆。可能在他所施经中都压捺了这样的印记[29]。元刻《碛沙藏》本践字函《大宗地玄文本论》卷3 记载,管主八曾“于江南浙西道杭州路大万寿寺雕刊河西大藏经板三千六百二十余卷、华严诸经忏板,至大德六年(1302)完备。管主八钦此胜缘,印造三十余藏及《华严大经》《梁皇宝忏》《华严道场忏仪》各百余部,《焰口施食仪轨》千有余部”。推而论之,当年敦煌所藏西夏文刻本《大藏经》应为管主八大师印施三十余藏大藏经的一部。说明元代敦煌的西夏遗民数量众多,否则管主八在这里布施西夏文《大藏经》就没有太大必要了。敦煌莫高窟第256 窟主室东壁门南第一身男供养人像身后墨书“大元国西夏寺住僧人十五人”题记(图10)①题记旁有“此旧字补写”五字,与题记出自同一手笔,当系清人据旧墨重抄后所记。,当系元代西夏遗民在敦煌活动之一证[30]。

图10 莫高窟第256 窟主室东壁门南题记

中国国家图书馆收藏有西夏文《过去庄严劫千佛名经》,尾跋书于元皇庆元年(1312),由没尚慧护题写,叙述了西夏国时代之佛经翻译和校勘活动,尤其是元代校理、纂集、印施《河西藏》(即西夏文大藏经)的过程[31-32]。其中文字可与上文所言元刊《碛沙藏》所收《大宗地玄文本论》卷3 发愿文、西夏文《现在贤劫千佛名经》卷首“西夏译经图”和《金光明最胜王经》序跋以及诸多存世西夏文献的卷首款题、流传序等相参证,对于了解元代西夏文大藏经《河西藏》的刊行、流布情况具有重要的参考价值[33]。

就榆林窟第3 窟而言,施主既有西夏人,也有蒙古人,前者见于南壁、北壁的上半部,现存的文意比较明了的供养人题记有三则,皆见于北壁。其一见于第1 身男供养人衣襟上,曰:“至正十年十月廿日……”其二见于同像之前,曰:“至正廿六年五月廿六日……瓜州……息宝……” 其三见于第2 身供养人之前,曰:“维大元至正廿五年五月十五日嘉议大夫沙州路总管□□□□舍人……司吏张维中……瓜□达鲁花赤……”

此三则题名施主皆为西夏人。而属于蒙古人的供养题名,现在可以辨识者仅存其三,第1 身男供养人:“……思仰答里□□……” 第3 身男供养人:“知州买住……” 甬道北壁第4 身男供养人:“平牙答思达鲁赤花(达鲁花赤)”。

不管是西夏装供养人像还是蒙古装供养人像,所用年号(至正)、官称(沙州路总管、达鲁花赤),都可肯定为元代之物。值得注意的是,其中一位男供养人题名“平牙答思达鲁赤花”。平牙答思如同第3 身买住、第4 身思仰答里一样,都是比较典型的蒙古人名。其中,平牙答思担任达鲁花赤之职,买住则为知州。考虑到蒙古黄金家族成员不会担任具体的官职,莫说达鲁花赤之类低级官职,即使宰相、元帅之类的达官也是很少会担任的,即使偶尔有,也往往挂名而已。因为再高的官职,在黄金家族成员目中,都应为仆人所为。职是之故,可以毫无疑问地认定,榆林窟第3 窟享有官号的几位蒙古供养人必不出自蒙古黄金家族。

二 榆林窟第3 窟的窟主问题

那么,蒙古黄金家族成员应以什么形象出现呢?最典型的例证见于榆林窟第6 窟前室西壁北侧明窗所见蒙古贵族供养人像(图11)。男像头戴王冠,女像同样头戴王冠,但在冠顶多出固姑冠,应为典型的蒙古黄金家族成员形象,更确切一点说,应该为驻守瓜州的肃王与王妃。莫高窟第332窟甬道亦有头戴固姑冠的女供养人像(图7),其中第2 身旁有蒙古文题记,意为“太子答里夫人”[34]。榆林窟第3 窟甬道中的蒙古族供养人,除了几位官员之外,尚有如下题记“思钟达里太子”“思钟达里太子夫人”[35]。蒙古国至元代所谓的太子,既可以是蒙古大汗之子,也可以是诸王之子,如同莫高窟《六字真言碣》所显示的那样,豳王家族成员有王子、王妃、公主、驸马等,称号几同于蒙古大汗。

图11 榆林窟第6 窟前室西壁北侧明窗所见蒙古贵族供养人像

榆林窟第3 窟甬道中西夏人与蒙古人并出,皆占据供养人之位。按照敦煌石窟的一般情况,石窟初建者即应为窟主,而后来的重修者则一般为施主。以此而论,榆林窟第3 窟中的西夏与蒙古供养人都应为窟主。如果按照刘永增的说法,该窟开于不同时期,那么,其中的西夏人应属于窟主则毋庸置疑。但在元代,情况却并非如此简单,这是由蒙古至元代特定的国家体制所决定的。中国传统文化讲究君君臣臣父父子子,但是这种传统在成吉思汗以后的蒙古国被彻底打破了,诚如南宋遗民谢枋得所言:“大元治世,民物一新。”[36]中原王朝传统的君臣关系,在蒙古政权中被主奴关系所取代。忽必烈建立元朝之后,这一传统被继承下来。在忽必烈心目中,宰相也好,一般臣僚也好,都是自己的奴仆[37]。“中国历史上传统的君尊臣卑,发展成了君主臣奴的特殊关系”[38]。这种主奴关系确保了元朝始终不曾出现权臣当政的问题。即使元朝灭亡之后,退居漠北的北元朝廷,也不闻权臣当政之故实。元朝的这种主奴关系,甚至影响到明代。明初朱元璋滥杀大臣,而且设置对臣下具有侮辱性的惩罚措施——廷杖,寻其根魁,当与蒙古统治不无关系[39-40]。

蒙古贵族是主,其余皆奴。既为奴,人身尚不能自主,更遑论对财物之拥有了。这一情况在1246 年曾出访蒙古汗廷的欧洲使节柏朗嘉宾(John of Piano Carpini)的记录中言之凿凿:

鞑靼皇帝对任何人都有非凡的权力……应该懂得,所有事物皆操于皇帝之手,任何人都不敢说这是属于我的或他的东西,而是什么都属于皇帝。就是说,财物、人口和牲畜都是如此。[41]

对蒙古大汗来说,所有臣民皆为仆,即使王公贵族也不能例外。而对蒙古大汗所出的黄金家族而言,非黄金家族成员皆为仆。在元代河西地区,蒙古豳王家族为君,其余皆为仆,君作为统治者,不仅不担任任何官职,更不会亲行修建石窟之类的事情,具体工作都是由奴仆来完成的,但所有东西的所有权皆归蒙古皇室,诚如柏朗嘉宾所记录的那样。单就榆林窟第3 窟而言,窟主既非开凿洞窟的西夏人,也非供养人平牙答思和思仰答里等人,而是另有其人,即题记中的“思钟达里太子”“思钟达里太子夫人”。他们是蒙古黄金家族成员豳王家族,具体而言,属于驻守瓜州的肃王家族。此即蒙古人传统的“黄金家族共有天下”政治观、财产观的具体体现。

榆林窟第3 窟的窟主是蒙古豳王家族之肃王皇室,第2、4 窟亦复如是,莫高窟第61 窟甬道、第463 窟、第464 窟、第465 窟以及瓜州东千佛洞第2、5 等窟情况类似,不管修建者是西夏人还是回鹘人、吐蕃人,甚或黄金家族以外的其他蒙古人,他们是施主,是供养人,但不可能成为他们所开凿石窟的窟主,最终的窟主皆归蒙古皇室。

三 从题铭文字看榆林窟第3 窟的时代

榆林窟第3 窟被确定为西夏窟的最有力的证据为窟内的西夏文题记。在第3 窟门南北壁书有西夏文题铭6 则,已由史金波、白滨[42-43]、荒川慎太郎[42]378,381进行了研究刊布,兹不复赘[43]291-292。其实,早在20 世纪50 年代初,向达对西夏文题铭与石窟关系问题作过如下论断:

元平西夏,河西以旧隶西夏,仍行西夏文,故西夏文亦曰河西字。上述诸窟壁画,虽成于西夏人之手,然已是元代之西夏,与天水一朝之西夏盖有别矣。[5]84

向先生言之明确,如果没有确切的纪年,则西夏文题铭不能单独作为判断某一石窟为西夏国或元代时期的证据。可惜这一论断未引起早期西夏石窟分期断代者应有的关注。

榆林窟第3 窟各种题铭甚多,有汉文,如前文所述甬道的供养人题铭;也有回鹘文,如榆林窟第3 窟西壁门南普贤变下方有帖瓦赤(Täväci)法师一行的礼佛题记:

吉祥的亥年五月(02)帖瓦赤(Täväci)法师、朶儿只巴(torcipa)法师(03)同贵族们一起……脱烈帖古思(Töläk-Tägüz)(04)为首,我们礼拜。(05)善哉!(06)[44-45]

帖瓦赤一名又见于主室南壁的回鹘文发愿文中。更值得注意的是,第3 窟中存有多方八思巴文题铭(图12)。

图12 榆林窟第3 窟主室西壁南侧八思巴文、回鹘文题记

八思巴字是元世祖忽必烈命国师八思巴(Phas-pa,1235—1280)根据藏文字母创制的一种拼音文字,始创于1260 年。这种文字最初被忽必烈命名为“蒙古新字”,不久即改称“蒙古字”,并被最高统治者确立为官方文字。按照忽必烈最初的构想,主旨在于要用八思巴字取代原来的国字回鹘式蒙文,以之“译写一切文字”[46]。故而从忽必烈开始至于元朝灭亡,官方一般使用八思巴文,而不能同时使用回鹘式蒙古文。该窟有西夏文、汉文、回鹘文、八思巴文,独无回鹘式蒙古文,恰与1269 年以后元政府推行的以八思巴文为 “国字”的文字使用政策符合。1348 年,蒙古豳王家族西宁王速来蛮父子于莫高窟勒立六字真言碑,其中使用的文字即为梵文、藏文、汉文、回鹘文、西夏文、八思巴文,达六种之多[47-48]。除了梵文和藏文外,其余四种文字皆集中出现于榆林窟第3 窟中。元代特征明显。

2021 年6 月25—29 日,由敦煌研究院人文研究部主办的“敦煌晚期石窟的分期与断代研究工作坊”在敦煌莫高窟举办。当我们在榆林窟第3窟考察时,在甬道南壁发现了一个用西夏文书写的“佛”字(图13),引起与会者极大的兴趣。经过大家仔细的观察、辨识,可以确认,西夏文“佛”字书写于甬道南壁左起第1 身和第2 身蒙古人供养像(参见图2)衣服相交的空隙处,书写工整,字迹明晰,与蒙古人供养像显然属于同时代之物,可为榆林窟为元代西夏遗民窟之说提供力证。

图13 榆林窟第3 窟甬道南壁蒙古女供养人像中的西夏文

在榆林窟第3 窟东壁中央佛座北侧有题记曰“至正廿八年五月廿日□……福童到此”(图14)。至正廿八年即明代洪武元年(1368)。是年正月初四,朱元璋于南京称帝,国号大明,年号洪武。但此时的甘肃仍处于北元的统治之下,继续使用至正年号。1372 年冯胜下河西,相继攻陷瓜州、沙州等地,蒙古豳王家族对河西地区的统治才告终结。该题记被新修的佛座“打破”,中部内容被覆盖。这一现象说明,在1368 年之后,榆林窟第3 窟尚有营建活动[15]20。以理度之,佛床上塑像的制作当完成于1368 年至1372 年之间,然与甬道南壁西夏文“佛”字的题写是否存在关联,不得而知。

图14 榆林窟第3 窟东壁中央福童题记

另外,值得注意的是,榆林窟第3 窟有两幅《唐僧取经图》,其一位于西壁南侧普贤变下部,唐僧侧面站立,弯腰合十,礼敬普贤。身后孙悟空为猴像,毛发浓密,张嘴露齿。第二幅见于东壁北侧所绘十一面观音经变,画青年唐僧像,双手合十,虔诚默念。站立其身后的孙悟空虽然已经模糊不清,但依然不难看出为猴相,披发,右手握生金棍。这些特点合于元杂剧《西游记》,而与宋、金、西夏时代文献与艺术品所描绘的孙悟空“白衣秀才”形象迥然有别,同样可证该窟为元代之物①杨富学《由孙悟空形象演变看敦煌石窟〈唐僧取经图〉的时代》,《世界宗教文化》(待刊)。。

四 结论

由上文的论述可以看出,榆林窟第3 窟的营建时代主要存在三种不同意见:第一种意见认为开凿于西夏时期,主要证据在于甬道南北壁的西夏供养人画像。这种观点的缺陷在于,没有注意元代敦煌西夏人同样存在,而且人数很多、地位很高这一史实,误把具有西夏风格的供养人都想当然地理解为西夏国时代之物。第二种意见认为该窟开凿于元代,主要依据在于甬道南北壁所见蒙古人供养像和元代的艺术风格。这一观点的主要缺陷在于没有准确把握元代君臣之主仆关系,未能清晰地分辨甬道上的供养人像与窟主之关系,同时也不了解元代敦煌具有特殊地位的历史,难以把洞窟的性质阐述明确,容易让人产生误解。第三种意见认为榆林窟第3 窟始开于西夏,最后完成于元代,其实在调和西夏、元两种观点的矛盾。该说的症结在于不了解元代蒙古人与西夏人在敦煌并存的共时性问题,元代西夏遗民不仅在敦煌多有活动,而且具有较高的政治地位,但对蒙古君主来说,地位再高的西夏人也只能归于仆人之列。

本人通过系统的分析研究,可以得出如下结论:

1.榆林窟第3 窟是元代西夏遗民在蒙古豳王家族支持下开凿的,营建时代当在元朝后期。这些供养人都是石窟的营造着、出资者,但他们的身份都只能属于施主,但不可能是窟主;

2.榆林窟第3 窟的窟主只能属于蒙古豳王家族,具体来说,应该属于驻守瓜州一带的哈班后裔——肃王家族,这是元代特定的社会条件所决定的;

3.榆林窟第3 窟甬道供养人,上部为西夏人像,下部为蒙古人像,上部绘制时间略早于下部(时代相同)。下部画面高于上部,其泥层虽对上部壁画有覆盖,但保护之意明显,而且下部蒙古人像要小于西夏人像,这种情况只有蒙古人与西夏人同朝为官的元代才可能出现;

4.榆林窟第3 窟的题铭很多,使用的文字既有汉文、西夏文,也有回鹘文、八思巴文,唯无回鹘式蒙古文,恰合忽必烈于1269 年以后推行的以八思巴文替代回鹘式蒙古文的规定。尤其是该窟甬道南壁蒙古装供养人像衣服交接空隙处有用西夏文书写的“佛”字,更可证此窟为元代西夏遗民所营建;

5.榆林窟第3 窟的营建活动一直持续到1368—1372 年之间;

6.榆林窟第3 窟《唐僧取经图》所描绘的孙悟空形象同于元杂剧而有别于宋、金、西夏时代的“白衣秀才”特征。

凡此种种,可以构成比较完整的证据链以证榆林窟第3 窟乃元代之物,如同榆林窟第2 窟和第4 窟一样,均为蒙古豳王家族统治时期由敦煌西夏遗民所营造的洞窟,属于蒙古皇家洞窟[49]。言其为西夏国之物,可谓了无可以信赖的证据。

文中所有照片皆由敦煌研究院文物数字化研究所提供,志此鸣谢。