未成年人网络打赏效力证明责任再探析

2022-03-09夏璇苏世伟

夏璇 苏世伟

(西南政法大学 法学院, 重庆 401120)

一、问题的提出

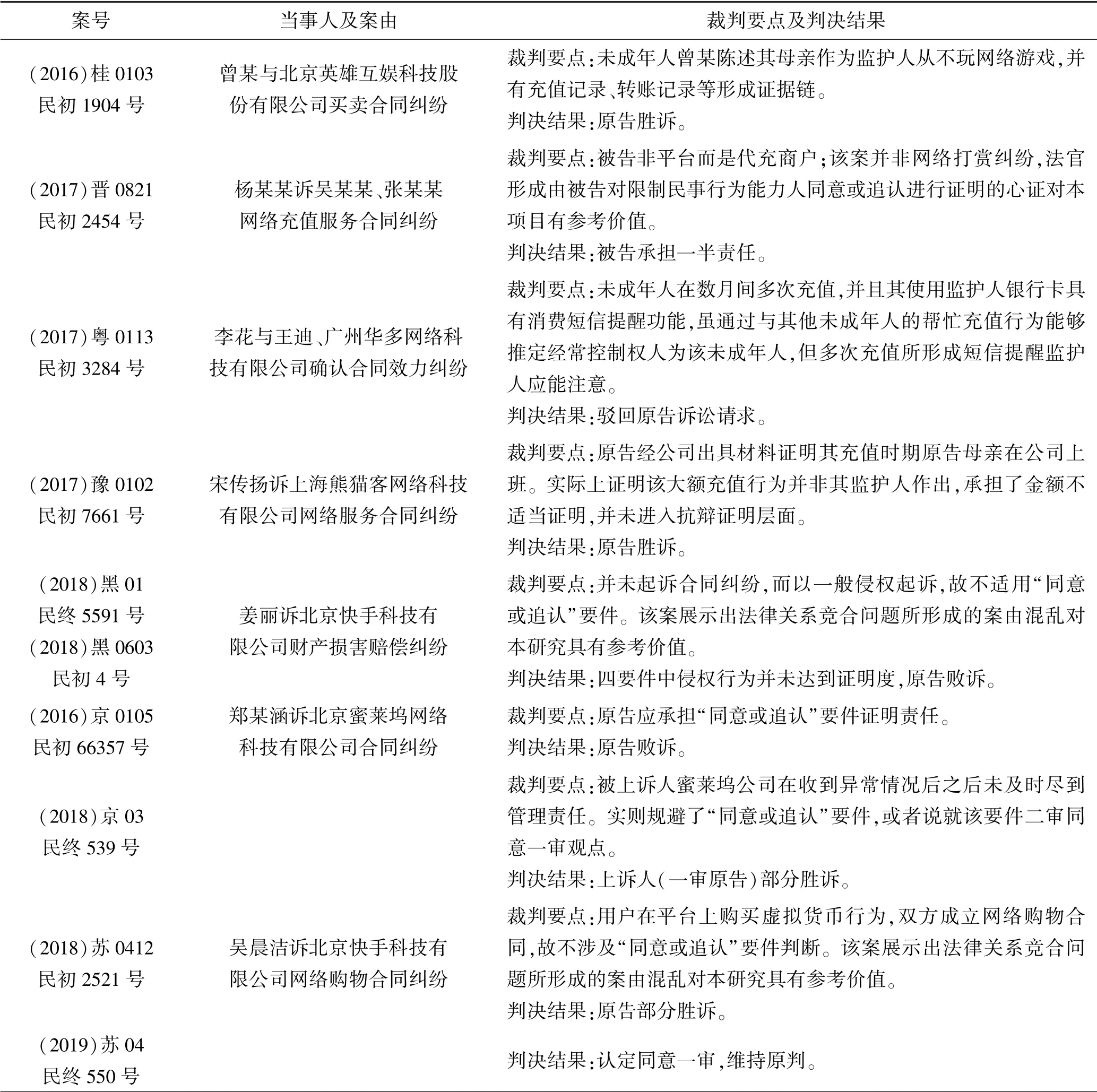

网络信息化的到来使人们的网络活动日趋频繁,这在改变着人们的生活方式的同时,也改变原有纠纷的形态。网络低龄化、娱乐化相结合所造成的民事纠纷引发社会广泛关注。为更好指导对该类案件的审判,最高人民法院于2020年5月15日颁布了《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》(法发〔2020〕17号)(以下简称为《指导意见》),其中证明责任分配作出规定①。依据该规定解读出主体为限制民事行为能力未成年人②的监护人请求网络服务提供者返还与该限制民事能力人的行为能力不相适应的消费款项时,其是否取得监护人同意或追认要件的判断归于监护人承担。结合现有实体法规定③,由于未成年人作为特殊主体所导致民事行为效力待定状态,对于监护人是否同意或追认该行为从而使其消除效力瑕疵尤为重要,进而同时涉及证明责任的分配。本次具体规定该类案件表明最高人民法院逐步重视其在现实生活中的影响,也体现出最高人民法院对于未成年人本身的保护。在已有的司法实务层面,通过以“网络打赏”为全文内容关键词,运用中国裁判文书网、北大法宝进行案例检索后,并结合所搜索实务类文章[1]举示案例,已得到有效案例7组,但其中未能发现明确引用《指导意见》第9条,实属遗憾④。

通过上述案例分析可以得出:其一,大多数法院一旦认定该合同为未成年人与网络服务提供者之间的网络打赏合同,即认定作为原告的未成年人方对“同意或追认”要件需承担证明责任,这本身是否与现有规范保持一致有待商榷,并最终直接影响到判决结果;其二,从广义上网络打赏的整体流程观察,并非仅有未成年人通过直接与网络服务提供者产生交易,也涵盖购买代充商户的代充行为,这应当区分讨论较为适宜;其三,对于实施打赏行为的未成年人与网络服务提供者之间关系,法院仅在合同纠纷层面达成一致,而深入到具体合同内容法院并未统一,这一定程度上导致法院认定证明责任所适用的实体法规范并不一致,相应地造成不同法院间最终判决产生出入,影响到整个司法程序对未成年人网络打赏的认定统一性。

表1 案例汇总

二、实体法视角下要件事实分析

我国关于证明责任的立法为《民诉解释》第90条与第91条,其所确立的“谁主张,谁举证”原则大体上符合罗氏规范说。该学说与实体法规范联系密切,立法表述直接影响到诉讼中证明责任的分配,进一步与诉讼结果相联结,故对网络打赏的实体法性质讨论实有必要。网络打赏纠纷在性质上属于合同纠纷并无疑问,但在典型合同类别归属中学界出现多种观点。分析具体法律关系的要件事实可发现,广义上未成年人网络打赏纠纷合同关系实务中已经出现多种认定,而未成年人这一主体实则作为影响合同效力的先决问题出现,可以与合同要件事实分离另外讨论。

1.打赏行为法律性质剖析

由于证明责任仅针对要件事实,对于不同法律关系的判断不同,所涉及证明的要件事实并不相同,这最终体现在证明责任承担上的差异。在罗氏的视角下,要件事实应由实体法律规范确定,故对于未成年人方承担证明责任的前提在于清楚梳理判断法律关系,并对要件事实进行提取与固定。从第一章所梳理的案例分析可看出,广义上的打赏行为可分为行为人与充值商户的代充合同关系、行为人与网络服务提供者直接充值打赏合同关系。

(1)行为人与代充商户

广义上网络打赏关系,行为人与代充商户产生交易,最终也是促使网络打赏行为产生的手段。由于该途径因终端智能化与平台模式一体化而日渐稀缺,且缺乏打赏直接性,故现今多数文章并不将其作为网络打赏关系来看待,但从纠纷整体性分析实为不妥。从“结果论”角度出发,网络打赏的结果为行为人运用账户内用真实金钱所兑换的虚拟礼物给予网络服务提供者,故行为人与代充商户之间法律关系实为网络打赏具体行为的非唯一性“先行行为”。而由经营充值场所与网络服务平台之间关系并不存在瑕疵,可见该“先行行为”使网络打赏行为的充值程序效力问题已然变质,而该问题是此处证明责任的核心。在已有的案件中,该类法律关系作为“充值服务合同”出现且被定性,然根据《民法典》所列明典型合同,并未发现所谓“充值服务合同”类别,这也能印证现有实务案例观点适用原《合同法》通则部分作出裁决。虽该行为很好规避具体合同的法律适用,所作出的判决结果也符合实体法理。但这并不能说明该类合同无法直接适用具体合同的相关规定,而应当作为委托合同看待。

《民法典》第919条从立法定义上完全解释了委托合同⑤行为人与代充商户之间的关系,行为人通过委托使受托人具有对行为人账户充值行为的合法性依据,且受托人因此获得相应利益,在案件中法院也认定代充商户存在从充值人原金额中直接扣除20%手续费作为该业务的盈利方式。此外,延展网络打赏整体法律关系可发现,先前此时的代充关系与之后直接网络打赏关系性质并不一致,彼此间纽带在于前者为先行行为,这与委托合同关系中交易可能出现的三方主体相符合,故将二者之间法律关系作为委托关系也侧重对各主体的法律保障。由于在委托法律关系中,委托人对第三人在个别情形下也能够直接主张权利,第三人也能够就委托人与受托人作出选择,这被规定于《民法典》第926条⑥,在合同履行中出现纠纷时,代充商户作为受托人需行使披露义务,促使法律关系整体能够判断,从而避免将所展示出的未成年人与代充商户间的买卖合同关系、代充商户与网络服务提供者间的充值法律关系割裂开,模糊未成年人与网络服务提供者间的充值路径。

此外,委托合同为诺成法律关系这一性质要求合同成立并不需要当事人双方进行相应动作或者行为。在此类合同正常履行所产生的纠纷中,作为原告的委托人需要就“委托合意产生并生效(《民法典》第919条)”与“已经预付过委托费用(《民法典》第921条)”两项要件事实承担证明责任。在打赏纠纷中,委托人主张该合意未产生或效力有瑕疵,实则为相反路径。

(2)行为人与网络服务提供者

在未成年人直接通过网络服务平台充值并打赏的法律状态下,此时法律关系实务中多定性为“网络服务纠纷”。同样,我国现有立法也并不存在一类具体合同类别加以规定,仅有个别条款将网络作为缔约方式规定,如《民法典》第497条第2款⑦。然就此类打赏行为法律定性,学界有不同声音,主要存在“服务合同说”“赠予合同说”“区别说”与“综合说”四大类观点[2]。可见对于网络打赏行为,在个别特点上与已有的不同典型合同类型存在相似点。

网络打赏合同对象较早年间产生分歧,有学者主张在网络打赏合同的对象上区分平台与主播[3]。实则如今因情形已出现改变而并不现实,根据市场上占比超40%与30%[4]的“虎牙”与“斗鱼”直播平台运营规则,其均具有《用户注册协议》或《充值服务协议》等文件规定,所充值的对象也是平台中的个人账户,再通过虚拟货币兑换虚拟礼物进行打赏。由此可见,现今网络打赏已非行为人直接向主播给予货币形式,只是由平台中间进行兑换抽取手续费,故以主体来观察赠予合同说并不恰当,行为人对平台的充值行为解释为赠予很难有说服力。从法律规制上讨论,大陆法系国家与地区均规定赠予合同(或称赠予之债)的可撤销性或可解除性⑧,然平台所经营的直播行为属于商业活动,在商业活动中承认行为可撤销性无异于放弃交易稳定性,也对直播行业的经济态势产生冲击。故将这一法律关系定性为赠予既同法律规制出发点相违背,也使经济活动产生偏离可能。

平台与行为人之间存在合同关系不容争议,在定性上将其定性为“服务合同”,然应对打赏行为与基础服务关系相区分,不宜笼统规定。用户在使用账号登录网络直播平台时,已经满足与平台间产生服务合同的实际情形,也应纳入服务合同法律关系调整范围,所依据为在注册平台账户时用户已需同一平台的《用户规范》。而之后用户使用平台的打赏功能实际上是用户购买平台的虚拟礼物所进行的消费行为。由于该法律关系发生自用户与平台间,所产生的法律关系应当是买卖合同关系,而不应当归结于基础层面的服务合同关系。这也能够区分一般用户与打赏用户,厘清彼此法律关系⑨。在基础的服务关系中,参考我国现有立法并不存在独立的服务合同典型类别,仅有再具体化的技术服务合同与物业服务合同。故在具体处理此类合同纠纷时,通常需参照二者典型合同规定加以适用合同编通则进行补充,无法体现出服务合同利用规范典型性对经济发展具体引导,也无法就该合同类型整体进行具体法律规制[5]。这种适用条款上的多元性导致在程序实现界域中要件事实判明并不清晰,所导致最终法律适用在订立主体不明的情况下过分依靠合同编通则作出解释[6]。在与证明责任的理论衔接上,合同类型有名化所创造出的新规范决定新要件事实产生,并在个案事实真伪不明时最终通过证明责任来体现。

2.要件事实分层解释论

证明责任概念源自罗马法,起初的含义仅停留于行为层面,自18世纪的德国始,该概念的探索逐渐细化[7]。由于主张责任的内容决定证明的对象,故辩论主义与证明责任间存在密切联系,同时诉讼理论也凭借证明责任搭上实体法的适用轨道。从我国立法以及司法解释的规定中观察,我国旨在建立一套抽象的法律规范以囊括具体案件在司法裁判中的法律适用。由抽象法规适用到个案具体落实,此种法规适用路径是我国向大陆法系国家靠拢的一种佐证。对于修正所进行的讨论已有之[8],需立足原有大陆法系理论基石。罗氏的规范说理论在诉讼法的程序规定与实体法的效果实现间搭建起沟通之桥,使法律效果最终由纸上语句成为现实。在紧靠实体法规范而明确要件事实基础上,规范说能够使用程序语言对实体法条文要件剥离并重新抽象,构建出“权利发生要件”“权利妨碍要件”“权利消灭要件”与“权利受制要件”的抽象化诉讼法语言体系。无论实体法或诉讼法,均具备高度抽象性,故从法律规范中探寻要件协调实体与程序具备可能性,在诉讼中根据不同实体法规范所形成的请求权基础并不相同。

从法教义学出发分析现行法中未成年人打赏合同纠纷,广义上可大致分为对合同本身“成立与效力”的争议与合同履行中争议二阶段,所适用的法律规范也有所差别,前者原告所主张与被告抗辩均适用《民法典》第145条之规定,后者应适用《民法典》合同编相应规定,适用法规的差别最终导致要件事实必不一致并最终影响到证明责任分配。狭义上的未成年人打赏合同纠纷仅指效力纠纷,也是实务中争议数量最多之处。围绕合同效力所争议时,根据第145条之规定未成年人方仅需证明该未成年人所实施的网络打赏交易与其年龄、智力、精神健康状况不相适应,这第一步证明已然到位。而网络服务提供方在主张法律行为有效的前提下,应当就监护人对未成年人行为同意或追认[9]承担证明责任。此时能够发现,案例中经常出现的未成年人方竭力主张未成年人并未经过监护人同意或追认下实施法律行为所提出的证据实为反证。在未成年人方证明合同效力时,其所主张的是消极状态,即合同效力待定。为避免发生监护人追认效力使合同溯及有效,最高院意见是需未成年人方证明该消极事实,即未同意或追认。应当明确针对事实而承担证明责任仅因其作为主张所依据法律规范的要件,而与其本身样态为积极或消极并无任何关系。在实践中,观察平台所列明的《充值服务协议》等相关文件,均以提示字体警示未成年人应经其监护人同意或追认从而进行充值等操作,并且明确平台对其不承担审查义务。

三、证明责任分配重述与适用探寻

我国民事诉讼路径参照德日,依据大陆法系路径,而对于证明责任根本分配规则达成共识。共识的形成无疑在诉讼法理论深化阶段,给予多数人以探讨的共同基础,即使是德国关于证明责任的论争中,对于已成为通说的规范说修正已存在盖然性说、危险领域说、消极事实说等诸多学说,却难以撼动规范说的根本地位。这反映出关于证明责任领域理论中,虽诸多学者就规范说弊端展开问难,但在构建自身理论时也陷入体系不完备的弊端内而不能自洽,反而更难以适用。我国另一有力佐证是立法回应规范说理论而逐步完善体系,这一变化重点反映在关于证明责任分配的规范条文逐步脱离诉讼法域而进入实体法域⑩。我国旨在建立一套抽象的法律规范以囊括在具体案件司法裁判中的法律适用。由抽象法规适用到个案具体落实,此种法规适用路径是我国向大陆法系国家靠拢的体现。

在采用规范说观察未成年人打赏纠纷效力证明责任分配时,可凭借当事人双方所依据的法律规范,确定要件事实,进而逐层分析出证明责任。这证明规范说仍旧具有严密的逻辑性与实用性。

1.适用应保障自由心证为前提

客观证明责任在实际适用中范围非常有限,需满足法官对要件事实所形成真伪不明的心证。一旦涉及适用证明责任的情形,也就得出法官已经穷尽证据调查的手段,心证的过程已然完成。客观证明责任得以适用,实在是法官作为个体所拥有认识手段的有限性与案件事实需要被判断的迫切性妥协的结果。法官凭借个人认知对证据方法的证据能力与证明力进行独立判断,通过证据最终认定个案事实结论,这一过程就是自由心证,即法官心证的独立形成过程。评价证明责任与自由心证范围,后者完备下才有适用前者的可行性与合理性。自由心证的内涵并非单一,法官从案件审理中所接触到的辩论全趣旨,加之本身所掌握的经验法则,内心就案件进行过程中形成的证明度浮动,部分案件对于数额划分的认定,均能够体现心证形成[10]。

监护人是否就未成年人打赏行为表示同意或追认,实则是一种无形的意思表示。这一情形实际上加重了法官判断的难度,即使是现实地位居于优势的网络服务提供者也较难证明。这一特点更需要在诉讼程序中法官通过辩论全趣旨形成心证。由于在网络打赏行为中监护人着重针对所成立的合同效力展开主张,作为可能的实际操作主体未成年人因素至关重要,前者作为要件事实而后者为证明要件事实的间接事实,对于间接事实的证明所依赖之证据实与间接事实功能一致。法官通常凭借经验法则对平台账户经常控制权人作出判断,在实务中已有法官通过自身经验认定间接事实成立,从而对合同效力这一要件事实作出判断,如在(2017)豫0102民初7661号判决书中,法官认定原告经公司出具材料证明其充值时期原告母亲在公司上班,故凭借一般生活经验法则形成该笔充值款项未成年人未经监护人同意或追认的心证。由于网络活动所具有虚拟性,平台也无能力判断充值行为发生时主体为何生理状态,对于账号的经常控制权所推定充值时发生主体也影响法官心证,事实上平台已有这方面规则尝试⑪。相对,监护人也可通过对账号经常控制权进行证明,如(2017)粤0113民初3284号判决书中,原告主张该未成年人除通过其监护人向平台转账充值数笔共70余万元,并用同一账户帮助其同学转账充值近40余万元,如果按照常理推论,未成年人监护人与其同学之间不存在直接的经济往来关系,也不会委托其同学进行代充值,故该账号实际控制权应推定为该未成年人,这种依据经验法则所作出的判断受到法官认可,所最终形成的判决结论也能使双方当事人所信服。

2.不应脱离现有实体法而承认倒置适用

关于证明责任的理论路径应分为两个层次看待,先应解决其责任分配问题,再可考虑其责任减轻问题。着眼于分配问题常用手段为立法作出倒置规定,而该手段不应恣意适用,原因在于该手段实为证明责任的例外情形,在个案中广泛适用有可能损害司法稳定性。由于法律方法要适应随时发展着的千变万化生活,其在总结司法实践与抽象成文化之间存在时间差,这一立法与司法之间悖论影响并决定了现有法律规定在步步紧追前沿纠纷。罗氏的规范说理论在诉讼法的程序规定与实体法的效果实现之间搭建起沟通之桥,使法律效果最终由纸上语句成为现实。在紧靠实体法规范而明确要件事实基础上,规范说能够使用程序语言对实体法条文要件剥离并重新抽象,构建出“权利发生要件”“权利妨碍要件”“权利消灭要件”与“权利受制要件”的抽象化诉讼法语言体系。无论实体法或诉讼法,其自身高度抽象性支撑成文化可能,也决定其无法兼顾到现实具体纠纷中存有差异,诸如主体间实际能力不对等,实体权力义务产生倾斜。故面对个案而处于为不断限缩证明责任适用范围的法官审理时,需要就实体公正与程序公正之间关系作出选择进而说理论证。在诉讼法理论并不完善之时,对于所体现“程序公正”的程序保障管理探讨有待深入,而由于实体法较早形成体系化,直截了当选择较容易直接实现实体公正的路径具有市场。故直接着眼于证明责任的个案分配改变,其实现直接性与便捷性受到欢迎,而需要程序法理深入论证居于第二位次的证明责任减轻理论无人问津⑫。

由于证明责任倒置与证明减轻均服务于解决现有状态下具体类型化案件中实体上公正较难通过程序而满足的问题,从而易忽略二者逻辑上的顺位性加以混同[11]。随着证明责任倒置的研究不断深入,也出现该理论在未存在成文法规定层面解释而适用的声音,从而增加整体上灵活性[9]。但观察我国现有成文法可发现,我国在整体体系化方面仍有待提高,在实体法与诉讼法领域衔接尤为欠缺深入研究,而证明责任分配理论要求根植实体法条文,这对于二者的协调层面提出了较高要求,最核心基础为实体法体系吸收罗氏理论逐步健全。现阶段在法律适用中恣意转换证明责任分配,也许能够造就个案结果上公正判决出现,但随之而来的是诉讼结果不可再预测,司法稳定性将受到挑战。面对作为原告的未成年人方在证据搜集等方面的实体弱势地位,修正的辩论主义允许法官积极行为加以调整,但该权限范围有限度而不能逾越。正依前文所述,随着诉讼法理论不断跟进与本土化法文化融合,此问题也可通过逐步成体系化的证明责任减轻理论得到解决,动辄变动证明责任分配的观点无必要且不可取。

3.网络环境下的证明责任减轻

从个案纠纷产生对证明责任形成挑战到最后可能修改立法对证明责任分配作出调整之间存在一定时间差,这对位于次位的证明减轻理论发挥作用产生可能。该理论将证明责任分配时机缓和,充分尊重了立法的兜底性。即只有减轻手段仍无法解决证明责任分配所展示的实际公平时,才赋予最后证明责任分配理论修正足够的必要性。故该理论的运用并非一定源自立法规定,而是法官能动裁量的结果。伴随证明减轻理论研究的不断深入,所囊括的手段也逐步增加,主要集中于提高心证程度与降低证明标准两种路径[8]。对于未成年人打赏行为效力分析时,最关键一处就在于对“同意或追认”要件的证明,依前文所述监护人所证明其未同意或追认属于反证,证明责任的承担应落在网络服务提供者,即被告处。但该要件实际上是一种意思表示,无法苛求网络服务提供者在实际生活中每时每刻获得监护人同意。故此时并不符合实际上的公正,也应对网络服务提供者方针对该要件的证明过程作出减轻。这一理解是对固有观点的挑战,通常减轻手段是对作为实际能力较弱方的偏向保护,而在该法律关系下,平台方与未成年人方显然平台通常作为规模庞大的法人,不应当受该偏向保护。可实际上观察该要素与双方距离,明显未成年人方更有利取得。即针对该要素,实际上有利方归属于监护人,应当对平台加以偏向。

在减轻手段的选择上,由于意思表示的证明需要客观材料反映,故采用提高心证程度路径更为合适。在平台已有线索指向监护人已经同意或追认时,法官可课以未成年人方事案解明义务要求对该要件状态进行解明。个案法官在判断时,针对监护人的意思表示部分也可以通过事案解明义务促进心证形成,这也与自由心证原则所契合,并压缩最终真伪不明所适用证明责任的可能性。已有实务判决也支持该观点,如(2017)粤0113民初3284号判决书所显示,在未成年人持续多次充值所形成的短信提醒状态下,其监护人知情充值行为的可能性高,而其已经同意或追认的可能性随之增加。故此时法官实际上运用事案解明义务对未成年人方的证据提出产生期待,最终也形成对平台方的有利心证,作出对平台方的有利判决。然基于自由心证,证明责任减轻手段运用并不等同于胜诉的必然性,最终的判断基础仍在于法官所形成的心证。

注释:

① 《指导意见》第9条:“限制民事行为能力人未经其监护人同意或追认,参与网络付费游戏或者网络直播平台‘打赏’等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项,监护人请求网络服务提供者返还该款项的,人民法院应予支持。”

② 未成年人的内涵范围并不仅等同于限制民事行为能力人,而是包含无民事行为能力人、限制民事行为能力人与视为完全民事行为能力人三类。在司法认定时由于在文本中存在年龄信息,通常会直接将这部分事实略过。由于本文结合《指导意见》展开讨论,故仅对应限制民事行为能力人一种,这也是“同意与追认”要件的特殊意义所在,由于无民事行为能力人所实施法律行为无效,视为完全民事行为能力人行为有效,不会产生此争论,对此特别说明就概念周延性确定实有必要。

③ 《民法典》第145条。

④ 通过北大法宝法规联想搜索,所得到的83篇民事判决书也无一是未成年人网络打赏纠纷案件.http://gfggi66f6a8ad06ba47d9sc9pq cuonfn9v6wf0.fbch.oca.swupl.edu.cn/clink/pfnl/chl/4633e55fa369 f892bdfb/1_0_0_0.html?clinkType=ReferTiao&recordShowType=List.

⑤ 《民法典》第919条。

⑥ 《民法典》第926条。

⑦ 《民法典》第491条第2款。

⑧ 《民法典》第658、663、664条、《德国民法典》第530条、《日本民法典》第550条、台湾地区“民法典”第408、416、417条。

⑨ 事实上,网络平台也采用不同文件对不同风险向用户作出提示,如虎牙直播平台采用《虎牙用户服务协议》作出对全体用户的基础规定,而又采用《虎牙充值服务协议》对打赏行为作出规定。

⑩ 如我国原《证据规定》第7条规定特殊侵权的证明责任分配规则,而在2009年制定《侵权责任法》时被各具体侵权责任规定所接纳。

⑪ 如在设置第三方社交应用登录时,可通过查验该应用的主体信息状态从而获得经常控制权人信息,或在自行注册界面中通过年龄信息栏找回密码等问题设置,如“我的宠物的名字”“我的妈妈的生日”“我就读的第一所学校”等问题,一并确定经常控制权人身份。

⑫ 以我国为例,在司法解释层面上,原2002年《证据规定》就已经在特殊侵权诉讼中适用部分要件证明责任倒置规定(第4条),并试图给予法官在法律未具体规定时自由裁量分配证明责任权限(第7条)。而针对证明责任减轻规定则远远落后,如我国文书提出命令、证明妨害规定在《民诉法解释》第112条与第113条中。在学界的研究中也存在这一现象,早在新旧世纪之交已有大量证明责任分配甚至有证明责任倒置的研究成果出现,可参见张卫平《证明责任倒置辨析》,《人民司法》2001年第8期,第41-45页;陈刚《证明责任法与实定法秩序的维护——合同法上证明责任问题研究》,《现代法学》2001年第4期,第64-73页。而关于证明责任减轻理论的研究成果稍晚,较早成果可参见曾培芳、段文波《德国表见证明理论在医疗诉讼证明责任分配中的运用》,《政治与法律》2007年第4期,第170-175页;龙云辉《现代型诉讼中的证明负担减轻——日本的理论研究成果及对我国的启示》,《法律科学(西北政法大学学报)》2008年第3期,第150-155页。