蒲江飞仙阁摩崖造像造型艺术研究

2022-03-09王玲万延

王玲 万延

摘要:摩崖石刻,顾名思义,就是在山崖石壁上刻绘文字、图形、图像等符号。成都市蒲江县蒲江河与临溪河沿岸的岩壁上雕刻有摩崖石刻造像,以飞仙阁的数目最多。本文从蒲江飞仙阁摩崖石刻佛教造型艺术与道教造型艺术分析其历史文化渊源,探究这里的信众对长生、改命的追求与对美好生活的盼望,认识到摩崖造像不仅是一种石刻技术,还是一种艺术,更是历史的一部分。

关键词:蒲江飞仙阁;摩崖造像;造型艺术;佛教;道教

一、蒲江飞仙阁摩崖地理环境及历史沿革

蒲江县飞仙阁位于县城西南13公里的朝阳湖镇仙阁村,在山環水抱之间。相传这一古迹距今有2 000多年的历史。清乾隆《蒲江县志》载:“汉莫将军,河南人,佚其名。文帝时征云南,凯驻节莫佛镇山下,见石山状如苍龙出洞,凿断之,流血。夜,闻空中人语:‘将军既识破此地,能舍官出家,后必成正果。’莫如其言,于此修行成仙。”后人十分景仰,所以修建楼台房屋,以祀功德,因有佛山台阁之名。这里还保存有明清的亭阁、唐宋至明清时期的摩崖造像。20世纪50年代,四川省文管会的同志经调查,认为其设像制度和造像风格亦如一般唐代造佛像,代表了唐代雕刻艺术的普遍高度。1961年,飞仙阁摩崖造像被列为省级文物保护单位。1981年,当地新建飞仙阁大门,立汉代莫将军骑鹤升仙的石雕,为蒲江县的八大仙景增添光彩。

造像主要分布在飞仙洞、飞仙山、公路旁、碧云峰半山腰等处。与敦煌莫高窟的造像不同,莫高窟的造像在高高的山壁或断崖上。早期,石窟建于临水的山崖是印度佛教的传统,便于僧侣苦修禅想。由于印度的地理环境、气候等因素,平地潮湿、闷热,因而印度佛教徒在高处的山壁凿出一方天地,后来更多的雕塑造像由室内转到室外。在四川地区,石窟造像多建在水道或是山道上,有庇佑行路人之意,这与小时候在路边见到的“土地庙”异曲同工。

二、飞仙阁摩崖造像造型艺术分析

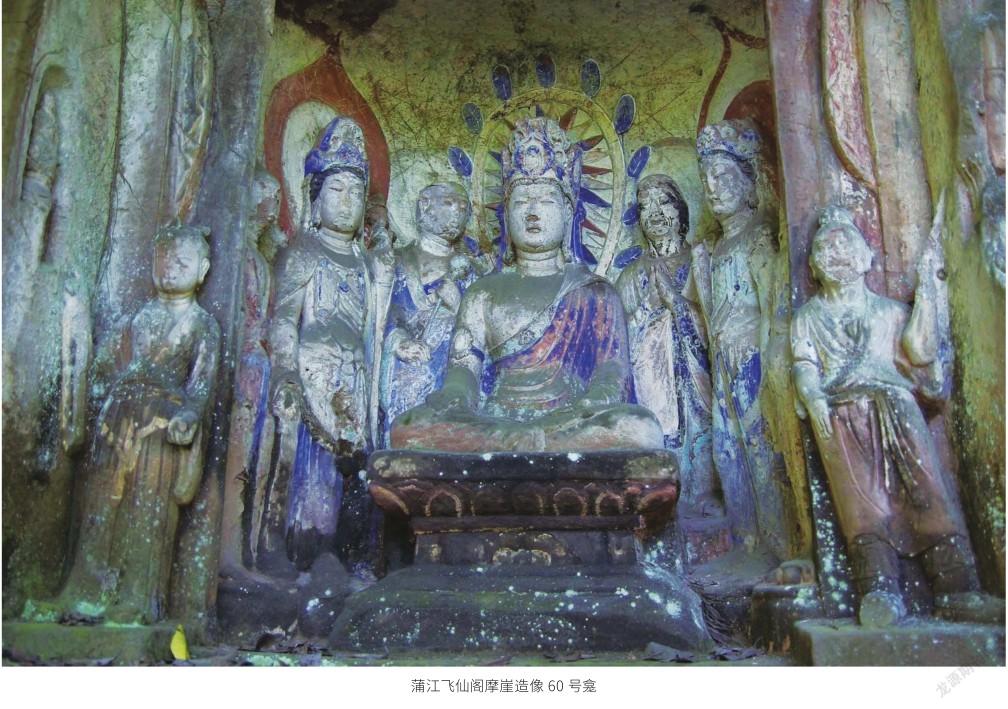

第一,从造像的石龛形制上来说,飞仙阁的摩崖造像是在河岸路边山崖上凿出一个大龛或一小龛,在龛内进行雕刻。因为飞仙阁的岩壁都是红砂石,很容易遭受侵蚀,在龛内进行雕刻可以很好地保护造像。石龛的形制有两种:一种是偏正方形的平顶龛,另一种是平面偏长的平顶龛。一般石龛会设有门框,门框边上雕刻有力士或供养人,呈对称分布。石龛正中雕刻主佛,主佛两侧配置其他佛像,在数量上两侧相呼应。主佛大多在莲花台上盘踞而坐,或屈腿正常端坐,两侧佛多站立。在飞仙阁的60号龛中,有造像10尊,其中的主佛头戴宝冠,穿着偏衫,露出右边的肩膀,右臂上戴着臂钏,两侧站着其弟子与其他菩萨。石龛门框处左右两边就各有一位供养人。

第二,造像的颜色现在很多地方仍依稀可见,多是蓝色与红色,像颜料中的“群青”与“朱红”。蓝色多用于造像的头冠、人物服饰,红色多用在墙壁的空白之处、门框等。因长时间受自然环境的影响,多处颜色受到侵蚀、风化,已经脱落,漫漶莫辨。石龛内雕刻的造像人物栩栩如生,面部表情动态自然,令人惊叹,这也体现了当时工匠在雕刻技艺上的高绝造诣。

(一)佛教摩崖造像

飞仙阁佛教摩崖造像中的佛造像面容都比较丰满,头部为高肉髻、磨光肉髻或细螺髻。佛有三十二相,八十种好。《方广大庄严经》记载:“一者顶有肉髻,二者螺发右旋,其色青绀。”肉髻也称肉髻相、顶髻、佛顶等。因为形状像髻所以称为肉髻,被视为尊贵之相,是佛的三十二相之一。肉髻相的成就与业因有关,“乃往古世敬奉贤圣与尊长所修得者”。石窟佛像的服饰有印度式和犍陀罗式,二者皆结合汉族服饰再现。8号龛位于飞仙阁的一个三岔路口旁,有一尊约有5米高的弥勒佛坐式全身像,是飞仙阁最大的神像。此神像右手横放在大腿上,左手撑在膝盖上,身着垂衫,造型比例匀称,十分庄严。因飞仙阁维修,很多神像被围护起来,以往这里是香火最旺的地方。

该龛的菩萨主要为观音菩萨,造像风格面相多是丰满的胖脸型,身躯高大有曲线,袒露上身,头戴花冠,头发与宝缯下垂至肩。项圈悬铃璎珞从早期的一根到晚期的二根,从两边肩膀整齐向下,精细复杂,下至脚部,甚至代替披帛。有的菩萨造像披帛由两肩垂下,横于大腿之间,再卷上左肘,下面的裙子紧贴两腿,有“曹衣出水”之势,左手持净瓶,右手持荷叶,脚踏圆形的莲台座。从菩萨全身轮廓看,上腰有曲线,亭亭玉立的姿态宛如闺秀,也有粗壮有力的天男像。菩萨的造像位置,有单独一尊的,也有二尊的,有侍在佛左边的,也有在右边的。有一佛四菩萨的,也有六菩萨的。在这里,观音菩萨是主要的参拜对象,所以人们也称此地为观音阁。

在飞仙阁的诸多造像中,有几尊胡人造型雕塑也让人印象深刻。在第9龛的外部两侧就有胡人造型雕塑。一侧的造像目光深邃,高高的鼻梁,面颊有络腮胡,大卷发,穿西式短袍,右边肩膀处有兽头纹路装饰,右手像是抓着一本书。另外一侧的胡人造像,手中托着一个长瓶,面带微笑,是典型的波斯人形象。石龛的门框刻有一些精美的花纹,像是葡萄藤蔓。在佛教艺术中,有的菩萨会手持葡萄,寓意精神世界的充盈与甜美,葡萄果粒硕硕、枝叶蔓延,也寓意子孙绵长、人丁兴旺。飞仙阁的雕刻匠人还加入了异域审美,刻出外国商人模样的天神,体现了当时的政治、文化较为开明,各宗教之间相互交流,成就了历史文化盛景。

(二)道教摩崖造像

四川的道教造像出现于什么时候?在广汉三星堆出土的文物中有巨大的铜铸神像,证明在商末周初时期,四川地区被称巴蜀之地时,已经有了普遍的神灵信仰。古代巴蜀尊“五斗米道”为天师道,道教与四川地区有着极深的渊源。

道教造像与佛教造像在布局、龛窟、莲台等形制上都有相似之处,都有“净土为莲”的寓意。蒲江飞仙阁在唐宋时期被称为白鹤观,明清时被称为观音阁,飞仙阁造像虽以佛教造像为主,但其中有3处道教的摩崖造像,十分珍贵。

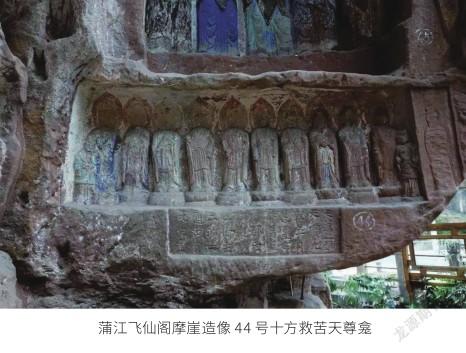

其中之一是44号十方救苦天尊龛。此龛一铺十二尊组合,该龛的形制偏长。内刻十尊天尊立像,头饰高发髻,脚穿道屐,自左至右立在莲花台上,均身穿双领下垂和双领交结式两种道袍。因是唐代开凿,所以服饰上更多地继承了魏晋时期以来宽袖大裾的风格。

飞仙阁玉皇观的半山腰处有一“漏米婆婆”半身造像,是飞仙阁八景之一。此造像无手,发髻高绾,眼神温柔又带着悲悯,脸型具有菩萨面部的丰满,又有世俗化的特征。这或许与当地的佛道文化融合有关,暗示了宗教世俗化的倾向。

蒲江飞仙阁的道教造像體现了道教文化观念,也为世人呈现了独特的道教雕刻艺术,表达了道教信徒对长生的追求,它不仅是宗教,也是一门研究多种学科的哲学。飞仙阁遗存的道教造像与四川安岳石刻、丹棱县龙鹄山、剑阁县鹤鸣山等地的道教造像共同丰富了巴蜀的道教造像题材,体现了四川文化的多样性。

三、对蒲江飞仙阁摩崖造像的保护措施

在世界自然文化遗产中,我国石窟造像的门类数量居世界第一。莫高窟、大足石刻、云冈石窟、乐山大佛、麦积山石窟、飞来峰造像等都世界知名。中国的石窟造像分布特别广泛、规模宏大,它体现了丰富多样的中华民族文化,也是中华文化源远流长的见证。对于石窟造像的保护,关系到中华优秀传统文化的传承与发展,也关系到社会主义文化强国的建设,对于促进各国、各民族之间文化、文明的交流互鉴具有重大的意义。同时,对于蒲江县来说,保护好飞仙阁摩崖造像也能促进当地的旅游业发展,丰富蒲江的文化多样性。

为此,蒲江县文化体育和旅游局针对飞仙阁摩崖造像采取了一系列保护措施。首先是飞仙阁摩崖造像危岩体加固工程,对飞仙阁摩崖造像的大佛坪、禽星岩等危岩区的危岩体进行抢险加固;其次是治理工程,包括锚杆梁、锚索梁、挡墙、支撑柱、窟檐、截水沟。

笔者认为,蒲江县飞仙阁造像也可以实现“数字化”。首先可以整理资料,对造像拍照留存,做成数字影像或数字绘画、动画,将丰富的历史文化故事融入网络宣传。让更多的人,尤其是年轻一代了解飞仙阁摩崖造像的历史意义。

四、结语

飞仙阁摩崖造像中的佛教造像与道教造像,在历史长河中相互印证,相互影响,形成相似的美学特征。道教通过世俗化形成了自身的宗教观念,自成一派。飞仙阁摩崖造像是蒲江悠久历史文化不可缺少的一部分,随着时间的推移,受气候因素、地理环境的影响,出现了一些损坏,现在也受到越来越多的关注。希望相关部门能及时出台有力的保护措施,使飞仙阁摩崖造像所代表的蒲江历史文化永葆生机。

作者简介

王玲,四川师范大学美术学院·书法学院新媒体设计专业研究生。*通讯作者:万延,四川师范大学美术学院·书法学院新媒体设计专业副教授。

参考文献

[1]莫洪贵.蒲江飞仙阁摩崖造像[J].四川文物,1985:68-69.

[2]曾德仁,李良,金普军.蒲江飞仙阁道教摩崖造像[J].四川文物,2003(1):85-90.

2259500783383