专科评估:可与等级评审并行

2022-03-08胡书孝陈昌芙刘庆张丝雨张静

文/胡书孝 陈昌芙 刘庆 张丝雨 张静

在高质量发展风向标下,专科评估对“以评促建、以评促改、以评促管”具有不可比拟的优势。进一步完善医院评审制度,等级评审与专科评估并行,不失为一种良策。

医院评审,作为促进医疗质量持续改进的有效手段,已在我国走过了将近半个世纪。最早追溯至20世纪70年代末,丹东医院创建“文明医院”活动,拉开了我国医院评审工作的序幕;最新的评审文件是《三级医院评审标准(2020年版)》。

多年来,我国医院评审工作做了多项有益的探索,也取得了许多显著的成效。如,评审工作促进了医院建设;培训了大批医院管理人员,提高了医院的科学管理水平;促进了医疗质量的提高;增强了医院的凝聚力;在一定程度上加强了医德医风建设。然而,医院等级评审制度也存在一些有待完善之处,甚至有学者认为,有些问题的产生,《三级医院评审标准》难辞其咎。比如,“回头看”“重评审”都是有些新晋三级医院面临的共同命运,这意味着各家医院前期评审所投入的巨大人力、物力和财力都不能获得期望的成果。

结合近30年来对医院管理研究经验及实例分析,笔者建议,进一步完善医院评审制度,或等级评审与专科评估并行实施,引领医院高质量发展。

医院等级评审的现实困惑

关于医院等级评审的现实困惑,笔者梳理出了5个方面。

医院等级评审使分级诊疗制度真正落地举步维艰。一方面,在市场经济条件下,医院本身就有很强的市场竞争意识,二级与三级的差别,原本只是规模的差异,但是现在影响越来越大:晋级意味着更多收费,三级医院收费标准比二级高出约30%;“三级”意味着政策更优,可以购置更加高端的设备,享有更多的科研项目资源。如今,各家医院最大的任务就是聚集占有最好的资源。《三级医院评审标准》数个版本的更迭,都是索要资源并占有资源的过程。

另一方面,患者就医都有趋高心理,有了三甲医院的标签,自然会成为患者选择的重要依据。医院等和级的差别会被理解为不同的医疗质量差别,以致大医院人满为患、小医院门可罗雀,这最终会打乱医疗服务体系的整体布局,使分级诊疗的实现变得举步维艰。

各医院医疗设备的重复设置造成了医疗资源的浪费。医院等级评审会耗费大量的人力、物力和财力。有人把等级医院评审比作一场晋级运动,而且是动辄全院上下的齐心协力、努力拼搏的运动。用速成模式或弯道模式替代组织生长带来的自然之于必然性是追赶中萦绕不去的副产品:趋同与低质。为了披上“三甲”外衣,参评医院纷纷展开“军备竞赛”、修建豪华大楼、购置顶级设备,甚至不惜弄虚作假,这不但影响评审工作的顺利进行,而且导致医院各种资源的肆意浪费,由此必然带来低效率使用的问题。

此外,在达标上等的过程中,医院进行了全面的整治和建设,修正了规章制度、医疗护理常规、各项操作规程以及岗位职责等,但是评审后,医院未能贯彻始终、坚持到位,加上部分医院管理者更迭,评审中建立的标准化、规范化管理名存实亡。虽然有的地区开展过突击复查,但是对医院工作质量的持续改进并没有长期的监管机制。

中欧环境治理项目(EGP)是欧盟支持中国政府在环境公共治理领域开展合作的项目,额度为1500万欧元。2009年,欧盟同商务部签署财政协议,指定原环境保护部为项目主管单位,项目实施期为2010年12月至2015年12月。项目总体目标为改善中国环境治理,为此项目设置了四大核心主题:环境信息公开、公众参与环境规划与决策、环境司法和企业环境责任。项目地方层面主要针对四大主题在地方开展创新性环境治理方式实践试点,包括15个地方伙伴关系项目,试点地遍布全国多个省市,由欧盟机构与项目所在地政府部门联合开展,各项目实施期为两年左右。

发展水平的差异使等级医院评审制度在实施过程中遇到阻力。一方面,由于地理环境、自然条件等因素,各地区无论是经济水平还是医疗资源存在差异性。如果用同一个评审标准去评价全国所有医院,就会不可避免地出现一家医院设置级别发生变更不到一年就创上了“三甲”、同一地区几家医院争创“三甲”、人口覆盖不到30万甚至不到10万也有“三甲”医院、同一地区“三甲”医院多于“二甲”医院的倒置现象。

另一方面,同一等级医院各专科服务能力也存在一定的差异。而且医院等级评审是以医疗行为的规范程度去衡量一家医院的管理行为,并将管理结果量化,从而评判其医疗质量所达层级。服务能力的提高会带来等级的提升,但等级的获得并不等于服务能力的提高,毕竟管理是持续不断的。

等级评审不同程度影响了医疗服务市场公平竞争与发展,也为公共权力寻租留下了空间。一方面,医院的“级”(一级、二级、三级),是基于区域卫生发展规划划定的,在医院“出生”的时候就已经确定了;而医院的“等”(甲等、乙等、丙等),则是基于周期性评审结果确定的。评审只是在同一级别之间确定等次的过程,不会通过评审成为更高级别的医院,这显然有悖于社会主义市场经济对于维护公平、公正、合理的竞争秩序的要求,挤占社会成长和市场发展的空间,很难形成制度创新的激励机制,也难以建立普遍、持久、合理的创新成本分担机制,尤其是在实现追赶目标时的集体焦虑更易导致强化集中配置模式。

另一方面,医院评审工作虽然是由相关专家组成的医疗机构评审委员会具体负责,但是其最高组织者和领导者仍然是卫生行政部门。如此看来,医院评审工作的公平性和公正性无法保证,而且医疗机构评审委员会的组成成员都是同行业内部的专家,缺乏广泛的社会参与,而服务对象长时期与该医院接触,有着最直接的体验,他们也最有发言权。比如该医院对周围环境的影响、在当地居民中的口碑等,往往来自服务人群的“评审”结果,更具有真实的价值与实际意义。

等级医院评审不同程度产生了医疗市场上人才供需的矛盾和医务人员价值观的扭曲。由等级医院评审制度所形成的三级医疗体系,只会让医学毕业生只愿去大医院,宁愿转行也不去穷基层。而医学毕业生“扎堆大医院”的现象,一方面会导致医院供需不平衡、人才流失,对解决县级医院和基层医院医生资源短缺问题无能为力;另一方面,挤破头皮也要选择进大医院的价值取向,常常会导致医务人员思想的波动,出现信仰危机,感到迷惘和焦躁。近年来,医患关系紧张,医患沟通缺乏,对病人不负责任的医疗事故层出不穷,这都与部分医务人员的价值观发生扭曲、功利性严重、缺乏无私奉献的白求恩精神有着“剪不断、理还乱”的联系。

专科评估的5 大价值优势

从高速增长迈向高质量发展,已是各个领域的核心主题。在医药卫生领域,专科建设直接反映出一所医院的医疗、科研、教学的整体水平以及在医疗市场上的综合竞争力。从这个基本共识来看,医院高质量发展最终落脚于重点专科建设。而专科评估作为重点专科建设的重要政策工具,有着鲜明的价值优势。

专科评估有利于专科自身发展。专科评估通过对专科建设的成就、问题、经验等作出综合性判断,发挥监督、激励、甄别与调控等作用,在整个专科发展中占有十分重要的地位。以重点专科建设为核心的医院发展战略,即整合医院最优秀的人才、最充足的资金、最先进的设备来创建和发展重点专科,这使重点专科的技术水平和学术地位迈上了新的台阶,从而提高医疗服务能力及行业影响力。

有利于促进医学专科的协调发展。重点专科是医院开展医疗、科研、教学活动的主要阵地,也是医院经济创收的主阵地,科研成果的主要产地,是完成教学任务的生力军。重点专科水平直接影响着医院的声誉,是医院的品牌标志。专科评估促进临床重点专科建设,充分发挥其“龙头效应”,使医院的几个专科先“富”起来,进而形成一种辐射力量带动医院其他一般专科、新兴专科共同发展,逐步形成结构比例合理的科研体系,最终带动整体医疗服务能力的提高,实现跨越式的发展。

有利于高层次的专科技术人才培养。重点专科是人才培养的基础和依托。综观我国临床医学专家多数出于重点专科。知名专家与重点专科是互为依存、互相促进的关系。专科评估通过权重系数的设置,把人才培养放在首要位置,引导医院撤销一些弱势专科,以此强化人才培养在专科建设中的重要性,充分发挥专科的育人功能,提升人才培养的质量。

有利于医院注重推动专科内涵式建设。对于专科建设的内涵,已有认识尚缺乏内在逻辑的一致性,而集中性统一化的专科评估为专科发展初期阶段指明了规范化方向。专科评估将涵盖师资队伍、人才培养、科学研究和专科声誉等方面的内容,构成专科建设的规范架构,起到相应的规范作用。这些方面的有机统一、相互配合,有助于推进专科建设迈向新的高度。

有利于区域医疗服务水平的全面提升。专科评估的重要意义不仅在于重点专科本身,而是力争在一些重大领域取得突破性进展,推动全局发展,通过优质资源带动整体医疗服务能力提高,加强医疗服务体系建设,不断解决群众看病就医难的问题。

实施专科评估的3 大路径

笔者认为医院可以借鉴高校“双一流”建设的思路,采取等级医院评审和专科评估并行实施的办法,对两者采取“二八原则”,重点放在专科评估上。而重点专科评估又可以分成“常态化评估”和“专家现场评估”两部分:常态化评估利用国家建设的医院信息化建设平台,从医院信息化平台上抓取数据,如三四级手术、危重病人诊疗、新技术新项目、人才梯队、临床研究等,占比80%;重点内容则利用专家现场评估的方式,主要是核对、核准,提炼诊疗文化与典型案例等,占比20%。

动态竞争

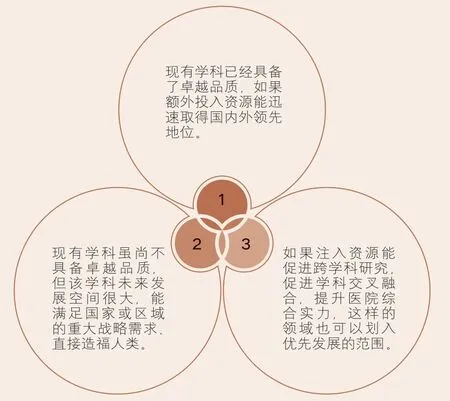

若以专科评估为工具进一步完善医院重点专科管理,笔者认为,医院重点专科评估方案应以专科建设为基础,引导和支持医院优化专科结构,凝练专科发展方向,突出专科建设重点,创新专科组织模式,打造更多专科高峰,带动医院发挥优势、办出特色;同时也要建立激励约束机制,鼓励公平竞争,充分激发医院内生动力和发展活力,激发入选和暂未入选专科相互竞争的动机,从而超越以往重点专科建设的窠臼,促进医院重点专科建设不断取得成效。

“重点”不是“任命”的,更不是一种身份,而是动态竞争的结果。

建议借鉴高等院校学科评估的办法,对医院专科进行A/B/C/D/E的水平评估,即按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-,从而打破身份固化、激发建设活力,督促所有的重点专科建设医院加快改革、加快发展。对遴选出的专科进行重点投入和重点建设,可以在医院门口悬挂重点专科评估结果的匾额,如心血管专科A+,从而起到更好的示范效应,推动归入C类或B类的专科正视差距、奋起直追。

重点专科评估不搞“身份固化”,不搞“一考定终身”。通过建立健全绩效评价机制,每五年对重点专科的基础条件、医疗技术队伍、医疗服务能力与水平、医疗质量状况、科研与教学进行综合评价,评价过程注重定性与定量、过程与结果、近期与长期考核的综合运用和大数据平台的支撑。评价结果将直接影响下一轮的财政支持,如果目标完成且国家有进一步的需求,才能进入下一个周期。对于考评优秀的继续加大力度支持、动态支持,不合格的减少、追缴、停止或退出,这样做的目的是让重点专科评估长期保持竞争和创新活力。

四六原则

新的专科评估方案应强调科学制定区域卫生规划的重要性,以区域实际医疗服务需求为依据,合理配置医疗卫生资源,科学确定不同类别、不同水平专科建设对象医院的数量和发展方向。

建议各级卫生健康管理部门根据省级确定的职权范围,按照“四六原则”确定医院重点专科培养对象,即40%为重点专科、60%为非重点专科,并以此比例科学规划重点专科建设医院,促进医疗资源的合理配置。医院重点专科建设在高度重视指定学科地位的同时,还要兼顾其他60%的学科,调动其他学科建设与发展的积极性,避免孤立地、僵化地看待重点专科建设。从这个意义上讲,开展医院重点专科评估与建设要有全局观,新的医院评估方案要做加法,不要做减法;要做增量改革,不能杀贫济富。

另外,学科评估创新的关键在于打破等级医院评审“级等分离”相对僵化的支持模式,鼓励不同类型医院,在不同层次、区域、水平上争创重点专科。各级卫生健康管理部门在专科评估推进原则上以分层分类作为指导,评选出的重点专科主要体现在特色学科、优势学科、高峰学科、高原学科的基本分类框架上。在评选过程中坚决杜绝围绕“发展目标”进行功利性的分类,比如将重点专科笼统划分为国际先进、国内先进、区域先进、省内先进等,这并不能有效指导分类策略的实施。

配套政策

从整体上看,重点专科评估与建设稳步推进,须全面明晰《中华人民共和国国民经济和社会发展第14个五年规划和2035年远景目标纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等关键改革政策的要义,制定与完善促进医院高质量发展的《国家重点专科评估管理办法》,及时跟进中央与地方合作机制、不同主体资源整合共享机制、重要职能部门协同分工机制、绩效考核和高层次人才引进机制等配套政策。

国家卫生健康委主要负责重点专科评估工作顶层制度设计和标准修订,同时加强对地方工作指导和事中事后监管。省级卫生健康部门负责组织实施,并强化监督管理。医院重点专科评估工作可以由省级卫生健康部门直接组织,也可以委托有条件的社会组织,如符合条件的学(协)会等。不论采取何种方式,都应由省级卫生健康部门为评估工作的过程和结果负责,由政府相关部门组成的医院重点专科评估委员会,根据重点专科评估标准、评估规则和办法,对第三方重点专科评估机构操作的科学性、合理性、专家的评估意见和社会满意度评价结果进行审核。

重点专科评估可以参考国际通用的做法:一是同行评估,旨在了解医院的科研条件、科研活动和科研成就,同行评估的专家一般由国际学术界的一流学者组成,一般要对具体科室进行为期一周的实地考察;二是文献计量评估,即对某一科室5年内发表的学术论文进行计量分析,主要是测量不同医院的科研表现,具体指标包括出版物的数量、他引率,并与国际上同类型机构进行比较,一般委托专业化的中介机构进行;三是评估常态化,一般开展5年为一周期的学科国际评估,定期邀请国际相关学科的知名学者、专家对医院的科研活动、师资水平、人才培养质量等进行评估。

根据专科评估结果,对入选各类重点专科建设行列的医院,按照国家有关要求,通过多种方式给予资金、政策、资源支持。如,中央财政将中央医院开展重点专科建设纳入中央医院预算拨款制度中统筹考虑,并通过相关专项资金给予引导支持;鼓励各级地方政府通过多种方式,对中央医院给予资金、政策、资源支持。各级地方医院开展重点专科建设,由各地结合实际推进,所需资金由地方财政统筹安排,中央财政通过支持地方医院发展的相关资金给予引导支持。中央基本建设投资对重点专科建设相关基础设施给予支持。

建议创新财政支持方式,更加突出绩效导向,形成激励约束机制;资金分配更多考虑专科服务能力特别是学科水平、医学特色等因素,重点向学科水平高、特色鲜明的医院倾斜,在公平竞争中体现扶优、扶强、扶特。