青岛市初中物理学科对科学方法考查的探索与实践

2022-03-04王

王

(青岛市教育科学研究院 山东 青岛 266012)

“授人以鱼不如授人以渔”.科学方法是探究和学习的工具,是连接知识与能力的桥梁,方法的运用是能力的外在表现.青岛市初中物理学科根据初中物理知识内容和初中学生的特点,在长期的教学实践中挑选了17种科学方法(包括一部分创造学技法)应用到物理教学中,作为学生探究与学习的重要工具,也作为学生必须掌握的学习内容.

在教学过程中,我们训练学生积极运用这些方法解决他们遇到的物理问题,比如:探究一个问题与多个因素的关系时,运用“控制变量法”解决问题;遇到不完美问题的时候,运用“缺点列举法”可以找出不足并加以改进;直接研究问题比较困难时,采用“转换法”进行迂回解决等等.这些方法不仅可以解决物理问题,还可以解决学习和生活中更广泛的问题,甚至可以运用这些方法科学地指导今后的工作和生活,这将比学习物理知识本身更为重要.

考试是教学指挥棒.为了让教师和学生在日常学习中对科学方法高度重视,青岛市初中物理学科近20年以来,一直将科学方法考查作为日常检测和中考的必考内容(中考中相关分值长期占15%左右).下面谈谈我们对科学方法的考查内容、要求和常用题型.

1 考查目的

通过考查,一方面作为教学指挥棒促进日常科学方法教学,让教师在授课中引导学生有意识地、积极地运用科学方法去探究和学习;另一方面检验学生科学方法相关知识及在实际学习中的应用能力.

2 考查内容及要求

在教学与检测中,要求学生记住下面17种科学方法的名称、常见应用实例,并会运用这些方法解决问题.这17种科学方法的内容如下.

2.1 控制变量法

(1)定义

在研究一个量与多个因素关系时,将一些因素固定不变,只研究该量与一个因素的关系,从而达到简化问题的目的.

(2)举例

1)研究电流与电压、电阻关系时,先将电阻固定不变,研究电流与电压的关系;然后再将电压固定不变,研究电流与电阻的关系.

2)研究压力效果有关因素时,先让受力面积不变,研究与压力大小的关系;然后再让压力不变,研究与受力面积大小的关系.

2.2 转换法

(1)定义

将看不见、摸不着、不便于研究的问题或因素,转换成看得见、摸得着、便于研究的问题或因素.

(2)举例

1)动能大小无法直接测出,但我们可以通过木块被撞出去的距离来比较动能大小.

2)磁场看不见,撒上铁粉,通过铁粉的有序排列“看见”磁场并进行研究.

2.3 放大法

(1)定义

通过放大、扩大、变大或增大某些因素,从而使问题看得更加清楚,更容易解决.

(2)举例

1)将带有细玻璃管的塞子插到装满水的瓶口,显示玻璃瓶的微小形变.

2)电流表通过指针将偏转幅度放大,从而可以划分刻度值.

2.4 换元法(替代法)

(1)定义

通过将问题中的元素进行替换或代换,从而解决问题.

(2)举例

1)研究平面镜成像时,用玻璃板代替平面镜进行研究.

2)研究大气压的测量时,用水银柱代替水柱,测出了大气压的值.

2.5 等效法

(1)定义

两种事物在某一方面上的效果完全一样,因此在解决这一方面问题时就可以完全相互替代.可以认为这是一种特殊的替代法.

(2)举例

1)为了让手暖和,在没有热水袋的情况下,可以双手互搓,达到完全相同的效果.

2)用两个5 Ω的电阻串联,去当做一个10 Ω电阻用,达到相同的效果.

2.6 分类法

(1)定义

将许多事物根据一定的规则进行分组,以便更好地搞清事物之间的关系.

(2)举例

1)将汽化现象按照发生地点和剧烈程度,分为蒸发、沸腾两类.

2)将电路根据连接情况,分为串联、并联电路两种.

2.7 比较法

(1)定义

找到两种事物的相同点、不同点,进一步理解知识,发现隐含的规律.

(2)举例

1)比较蒸发和沸腾的异同点.

2)比较定值电阻和小灯泡电阻测量中的异同点,发现了电阻与温度的关系.

2.8 类比法

(1)定义

由两种事物的一部分相似之处,推测其他部分也可能相似.

(2)举例

1)研究功率时,想到功率表示做功快慢、速度表示运动快慢这一相似性,推测功率在定义、定义式、单位等方面也可能与速度相似,从而迅速建构出功率这一物理量.

2)研究船闸时,想到船闸的作用是让船升降,而升降机的作用是让人和物升降,通过这一相似性,联想如何实现的方法,由此建构出船闸的结构.

2.9 拟人类比法

(1)定义

拟人类比又称“亲身类比”或“角色扮演”.在解决问题时,让学生设想自己变成了问题中的某些事物,从而去设身处地、亲临其境地感受问题的本质,解决问题.是一种特殊的类比法.

(2)举例

1)在研究分子热运动时,可以让学生设想自己就是一个个的分子.

2)在研究电流时,让学生想象自己就是一个个移动的电荷,如何在电路中运动.

2.10 模型法

(1)定义

将研究的问题在抓住要点的基础上进行简化、抽象,建立模型,运用模型去更方便地研究问题.

(2)举例

1)为研究光现象,引入“光线”这一模型.

2)为了方便地表示力,引入了力的示意图.

2.11 等价变换法

(1)定义

把有关知识的数据、形象、动作、符号、公式、实例、文字叙述等各种不同的信息形式,进行自由地互相变换.

(2)举例

1)在研究压强时,将压强定义式变换为定义的文字叙述,或相反.

2)在研究水沸腾的实验中,将实验数据变换成图像,从而更容易发现规律.

2.12 逆向思考法

(1)定义

从研究问题的相反方向思考,从而受到启发或得出结论.

(2)举例

1)由“电能生磁”,引导学生反过来想一想,“磁能否生电?”

2)在研究光的反射过程中,将激光手电沿着反射光线的反方向进行照射,发现了光路可逆现象.

2.13 缺点列举法

(1)定义

以挑剔的眼光去看待被研究的问题,找到它的缺点或不完美之处,然后针对这些缺点或不完美之处找到改进的办法.

(2)举例

1)在研究了“弹簧测力计”之后,对弹簧测力计进行改进.

首先,让学生找出普通弹簧测力计的缺点,如:不能记忆数据(一旦指针回零,就不能再显示刚才的数据);不能在暗处读数;不能测压力.

然后,让学生合作学习、分组讨论、头脑风暴,就可能解决上述问题,如:在指针轨道上加一可以上下活动的类似游码的塑料泡沫片;加一个小灯泡电路;将弹簧测力计顶部打开,接入一受力装置与指针和弹簧连接.

2)先让学生自由测量物体的温度,然后对实验情境进行缺点列举,改进,最终形成了温度计使用规则.

2.14 缺点利用法

(1)定义

针对研究内容中的缺点和不足,将错就错、变害为利、变废为宝,找到知识的应用途径.

(2)举例

1)重力的方向竖直向下易使物体下落破碎是缺点,但同时也可以利用这一点制成打桩机、重锤,悬挂物体等等.

2)导体中电流过大,产生大量热量而引起火灾是缺点,但正是据此制成了电热器来为我们服务.

2.15 组合法

(1)定义

通过不同原理、不同技术、不同方法、不同现象、不同器材等组合,去设计创造、解决问题.常用有3种组合法:主体附加法、辐集式组合法、二元坐标组合法.

(2)举例

1)将电流表、电压表组合使用,去测量电阻.

2)将凸透镜与凹透镜组合,形成望远镜.

2.16 逐渐逼近法

(1)定义

在解决某些问题时,若是无法直接解决,可以让学生设计渐进实验,然后根据实验现象的发展趋势和走向,进行理想化推理,从而推出结论或规律.

(2)举例

1)在研究“牛顿第一定律”时,由于无法找到物体不受力的环境,因此可以让学生设计阻力逐渐减小的3个斜面实验,根据实验现象得出“阻力越小,速度变化越慢”,最终进行理想化推理,得到“当阻力为零时物体做匀速直线运动”的结论.

2)在研究“真空能否传声”时,由于真空无法获得,因此设计空气越来越稀薄的“真空铃实验”,通过听到的声音越来越小,再进行理想化推理,得出“真空不传声”的结论.

2.17 反证法

(1)定义

在解决某些问题时,若正向证明该问题的存在有困难,可以让学生反向设计证明该问题不存在的实验,通过实验情境,反推出原来问题的存在.

(2)举例

1)在研究“二力平衡条件”时,直接证明二力平衡必须在同一物体上很困难,可以设计一个可分离为两半的物体,当将该物体分为两个物体后,发现二力不平衡了,从而说明了一对平衡力必须作用在同一个物体上.

2)在研究光的反射中“三线共面”时,直接证明三线共面似乎力度不够,可以设计平面可弯折的实验,从而反向说明若是不共面就不会同时看到这3条线,由此反推出三线共面的结论.

3 考查形式及典型题例

青岛市初中物理学科对科学方法的考查,主要有如下3种递进形式:选择题、回顾实验探究题、在新问题情境中的应用题.前两种都是学过的旧问题情境,主要考查科学方法的有关知识;第3种是未学过的新问题情境,主要考查运用科学方法的能力.

3.1 选择题

(1)考查内容

通过选择题,考查学生对科学方法的概念及常见实例的掌握情况.

(2)典型题例(下面的所有题例,均直接采用或改编自青岛市历年中考或模拟试题)

【例1】下列运用科学方法的实例中,属于“缺点利用法”的是( )

A.将受平衡力的物体转动一个角度发现不再平衡,说明平衡力必须作用在同一直线上

B.将材料按导电性能分为导体、半导体和绝缘体

C.用被弹簧连着的小球演示分子间作用力

D.噪声对人体有危害,但可以利用噪声清除杂草

答案:D.

说明:选项A为反证法,选项B为分类法,选项C为模型法.

【例2】下列运用科学方法的实例中,说法正确的是( )

A.根据增大摩擦的方法想到减小摩擦的方法,这是运用了逆向思考法

B.为了研究磁场引入磁感线,这是运用了模型法

C.制作滑动变阻器时,发现导线太长而采取缠绕方式,这是运用了缺点列举法

D.将光的反射分为镜面反射和漫反射,这是运用了比较法

答案:A,B,C.

说明:选项D应为分类法.

3.2 回顾实验探究题(学过的实验探究过程)

(1)考查内容

以学生在初中学习和经历过的重要实验和探究过程为情境(青岛市试题是以探究报告的表格形式呈现),考查学生的科学方法运用能力.

(2)典型题例

【例3】以“探究牛顿第一定律”实验为例,展示回顾实验探究题中科学方法的应用,如表1所示.

表1 探究牛顿第一定律

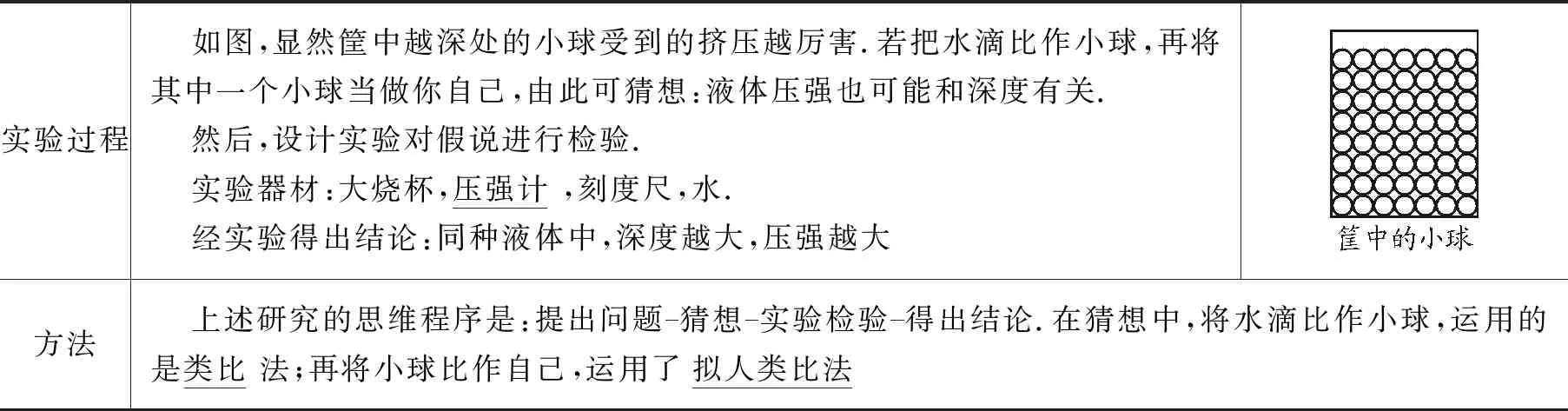

【例4】以“探究液体压强规律”为例,展示回顾实验题中科学方法的运用,如表2所示.

表2 探究液体压强规律

3.3 在新问题情境中的应用题

设置新的问题情境(学生没有经历和学习过的),考查学生在新情境中运用科学方法的能力.在新情境中考查科学方法,又可以分为3种类型:理解能力、探究能力、创造能力.

(1)考查学生在新情境中对科学方法的理解能力

1)考查内容

设置新知识的探究过程,判断和感悟该过程所运用的科学方法.

2)典型题例

【例5】研究气体分子对器壁的压强.

如图1所示,将托盘天平的左盘倒扣在支架上.调节天平平衡后,将一袋绿豆均匀地、源源不断地从同一高处撒到左盘上,发现天平指针偏转并保持一定角度,说明左盘受到一个持续的压力.

图1 绿豆实验

容器中气体分子碰撞器壁的现象与上述实验现象十分相似.我们可以将一个个气体分子当做一个个小球,可见,容器中大量气体分子不断碰撞器壁时也会对器壁产生一个持续的压力,而单位面积上所受的压力就是气体分子对器壁的压强.

上述过程中运用的科学方法主要有类比法、模型法、转换法、放大法.

说明:通过绿豆实验来说明气体压强,这是运用了类比法;将分子看成小球去研究,这是运用了模型法;通过天平指针偏转来说明,这是运用了转换法和放大法.

(2)考查学生在探究新问题中对科学方法的实际应用能力

1)考查内容

该探究能力分为3类:运用科学方法设计探究方案的能力、探究新知识的能力、建构新概念的能力.

第1类:运用科学方法设计探究方案的能力.提出一个学生没有探究过的新问题,让学生运用科学方法去设计探究实验方案.

第2类:运用科学方法探究新知识的能力.让学生运用科学方法,阅读自学一段未学过的新知识,学生收集信息,归纳得出一个新结论或新公式,并对新公式进行应用(包括图像判断、解释现象、相关计算).

第3类:运用科学方法建构新概念的能力.通过收集有关资料,运用科学方法,建构新的物理概念.

2)典型题例

第1类:运用科学方法设计探究方案的能力

【例6】现在有同学提出,要探究“压力作用效果与物体密度的关系”.请你帮他完成实验设计方案.

具体设计方案如表3所示.

表3 探究“压力作用效果与物体密度的关系”实验设计方案

说明:此题中所提出的“压力作用效果与物体密度的关系”,是一个学生没有探究过的新问题.通过让学生设计探究方案,考查了学生实际运用“控制变量法”“转换法”“比较法”的能力.

控制变量法的运用:在设计中,学生首先要根据所学的压力作用效果的有关因素,控制住压力大小、受力面积大小这两个变量,为此需要找到质量、底面积相同的铜圆柱体、铁圆柱体、铝圆柱体.另外,还要尽可能使其他因素都一样(如用同一块海绵等),从而减少无关变量.

转换法的运用:由于没有可以直接测量压力作用效果大小的仪器,因此转换为测量海绵下陷的深度.

比较法的运用:为了探究压力作用效果与物体密度的关系,需要比较多组数据,因此设计上述表格进行比较,最终可以得出结论.

第2类:运用科学方法探究新知识的能力.

【例7】研究鱼缸侧壁所受的压力.

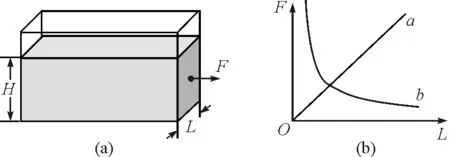

由于液体内部有压强,当鱼缸中盛入液体后,鱼缸侧壁就会受到液体的压力.鱼缸侧壁所受的液体的压力跟什么因素有关呢?表4是在鱼缸中盛入不同的液体进行研究得到的一些数据[其中ρ为液体密度,L为侧壁长度,H为液体深度,F为侧壁所受压力,如图2(a)所示].请你填空回答如下问题:

表4 鱼缸中盛入不同液体时得到的数据

图2 鱼缸的相关数据及F-L关系图像

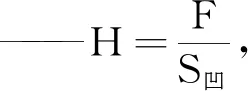

a.通过探究,可以得到公式:F=k,其中k=(填上数值和单位).刚才将数据表格形式变成公式形式,这里运用的科学方法是法.

b.在一个鱼缸中分别盛入相同深度的海水和淡水,对鱼缸侧壁的压力大.

c.在不同的游泳池中注入相同深度的水,游泳池侧壁所受的压力与侧壁长度的关系可以用图2(b)中的图线表示.

d.如图3所示,拦河大坝的长度L为30 m,若大坝能够承受的最大压力F为6×107N,则水深H不能超过m.

图3 拦河大坝示意图

答案:ρLH2,5 N/kg,等价变换;海水;a;20.

说明:此题让学生通过阅读自学“鱼缸侧壁所受的压力”的实验过程,收集数据信息,归纳得出未学过的侧壁压力公式,并对这个新公式进行应用.这个过程中考查了学生运用“控制变量法”“等价变换法”的能力.

控制变量法的应用:通过表格中的数据,运用控制变量法,分别研究因变量与各个自变量的关系,最终进行归纳得出公式.

等价变换法的应用:将表格数据变成公式,由公式判断图像,这是在同一个知识的多种不同表现形式之间进行变换,考查了学生灵活运用信息的能力.

第3类:运用科学方法建构新概念的能力.

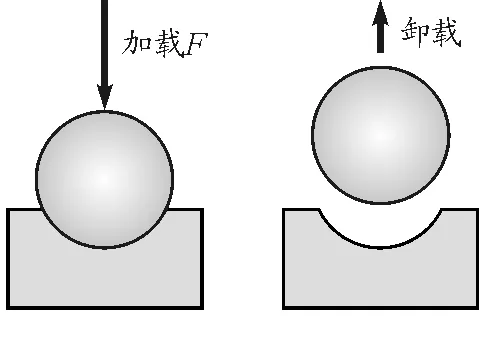

【例8】建构一个新物理量.

如图4所示,选择规定的淬火钢球,给它加载压力F,将它压到被测试的材料表面,保持规定的时间后卸载压力,就会在材料表面留下凹形压痕.如果用S凹表示凹形压痕的面积,用H表示材料的硬度,某次实验中对一些材料的测试数据如表5所示.

图4 用淬火钢球压被试材料

表5 不同被试材料、不同压力对应的凹形压痕面积

请你类比“压强”这个物理量的建构过程,建构一个表示材料软硬程度的物理量——硬度(H).请写出该物理量的定义、定义式、单位.材料d的硬度为.a,b,c,d 4种材料的F-S凹图像如图5所示,其中表示材料d硬度的图线是.

图5 F-S凹图像

说明:在上述新物理量建构过程中,学生运用了类比法、控制变量法、比较法、转换法等多种科学研究方法.在判断图像问题中,运用了等价变换法、比较法、控制变量法等科学方法.

(3)考查学生在问题解决(创造)过程中对科学方法的实际应用能力

1)考查内容

该创造能力分为两类:运用给定的科学方法进行创造设计的能力、进行自由创造设计的能力.

第1类:运用给定的科学方法进行创造设计的能力.给定一个或多个科学方法,让学生运用该方法去解决问题.

第2类:进行自由创造设计的能力.给出要解决的问题,让学生自由、综合运用各种科学方法去解决.

2)典型题例

第1类:运用给定的科学方法进行创造设计的能力.

【例9】请你运用“缺点列举法”和“组合法”解决下列问题.

现在,要到野外进行生存体验,给你一把学生用的塑料刻度尺,请你找到它的3个不足之处,并进行一一改进,将其变成一把多功能刻度尺.

针对野外作业的特点,学生找到如下缺点:不能测量曲面、曲线;不能夜晚测量;老人眼花不宜看清刻度……

根据上述缺点,一一找到改进办法:在刻度尺上固定一根线绳的一端,届时可以先用线绳测量曲面、曲线,然后再将其沿刻度尺拉直即可读数;在刻度尺上安装一个小灯泡电路,夜晚就可以继续测量;在刻度尺上安装一个可以滑动的凸透镜,届时老人也可以看清读数……

说明:上述题目的解决过程中,整体过程运用了“缺点列举法”,去寻找缺点和不足,然后进行一一改进.在改进过程中,主要运用了“组合法”,通过刻度尺与其他物品的组合,解决和改进问题.

第2类:进行自由创造设计的能力.

【例10】问题解决——测量手镯的密度.

有一只手镯,想知道它的密度.现在给你一个水槽和足量的水、细线、刻度尺、一个正方体木块.请你推导出测量手镯密度的数学表达式,并说明测量步骤.(请你配图说明)

思路:

F浮=ρ水gV排→V排=S(h2-h1)

推导过程:

测量步骤:

第1步:将木块放入水槽中,用刻度尺测出它的下表面到水面的距离h1,如图6(a)所示.

第2步:将手镯放在木块上,用刻度尺测出它的下表面到水面的距离h2,如图6(b)所示.

第3步:用细线将手镯系在木块下方,然后放入水中,用刻度尺测出它的下表面到水面的距离h3,如图6(c)所示.

图6 测量手镯的密度步骤示意图