习题设计从理想模型回归真实情境

2022-03-04屠旭滨

屠旭滨

(浙江大学附属中学 浙江 杭州 310007)

1 问题的提出

传统课堂过分强调理想模型的教学,往往直接给出物理对象和物理过程简化后的物理情境,学生缺乏对真实情境问题做理想化处理的方法和能力,很难抓住物理对象和过程的本质特征,学生将实际问题中的对象和过程转换为物理模型的能力很弱.平时练习中大量出现以理想模型为背景的习题,严重制约了学生应用物理知识解决实际问题能力的发展.

《普通高中物理课程标准(2020年修订)》教学建议中提出:在教学设计和教学实施过程中重视情境的创设, 应用物理知识解决具体问题必须结合真实的情境,通过解决生产生活中的真实情境问题促进物理学科核心素养的达成.新颁布的《中国高考评价体系》明确指出“情境”是实现“四层”考查内容和“四冀”考查要求的载体,当前指向核心素养测评的高考试题普遍以真实情境问题为背景,突出考查物理建模能力,要求学生分析实际问题中的关键特征和主要因素,建构合适的物理模型运用学过的物理知识解决实际问题.

2 高中物理教材中常见的两种理想模型

物理模型是对实际问题中的物理研究对象及其过程进行抽象概括后形成的理想化物理图景.高中物理教材中主要有两种理想模型,一种是物理对象模型,是对实物、装置和环境的理想简化,常见的对象模型有质点、点电荷、单摆、弹簧振子、轻绳、轻杆、轻弹簧、理想变压器、平行光、均匀介质、匀强电场、匀强磁场等;一种是物理过程模型,是对实际物理过程的理想简化,常见的过程模型有匀速直线运动、匀变速直线运动、自由落体运动、平抛运动、匀速圆周运动、简谐运动、弹性碰撞、等温变化等.

理想模型的建构需要对真实情境进行抽象.在新课教学中要重视对教材中对象模型和过程模型这两种理想模型的学习,要让学生经历模型建构的过程,教师提出真实情境问题,引导学生采用抽象概括、类比联想、等效替代等思维方法抓住本质特征,把实际的研究对象和研究过程的本质特征抽象出来,根据本质特征建构理想模型.

理想模型的应用需要对真实情境进行转换.运用物理知识解决实际问题能力的高低,往往取决于学生能否把实际问题中的真实情境转换成物理模型,习题教学要大力开发使用情境化习题,重点引导学生分析真实情境问题的关键特征和主要因素,从情境材料中准确提炼有用信息、识别提取理想模型.

3 模型建构素养的学业水平分析

“模型建构”是基于经验事实建构物理模型的抽象概括过程.模型建构是科学思维的核心要素,建模能力是科学思维的重要能力指标.依据物理课程标准的学业质量水平划分,笔者重新列出模型建构素养每级学业水平的表现性描述和具体化要求,如表1所示,由表1可知,水平1到水平5逐层递进,其中水平1,2,3仅涉及模型的辨识、应用与选用,没有涉及建构模型,水平4,5涉及建构模型,主要是通过建构对象模型和过程模型解决实际问题,将实际问题的对象和过程转换为物理模型是解决实际问题的基础.

表1 模型建构的素养水平划分

水平2是高中学业水平合格性考试的命题依据,水平4是用于高校招生录取的学业水平等级性考试的命题依据,水平5可以认为是高水平大学自主招生考试的命题依据.从培养物理建模能力的角度审视相关习题,其境界由低到高可分为5个水平层次,我们平时的习题教学安排和核心素养测评试题的命制,要注意习题对应的不同素养水平层次.

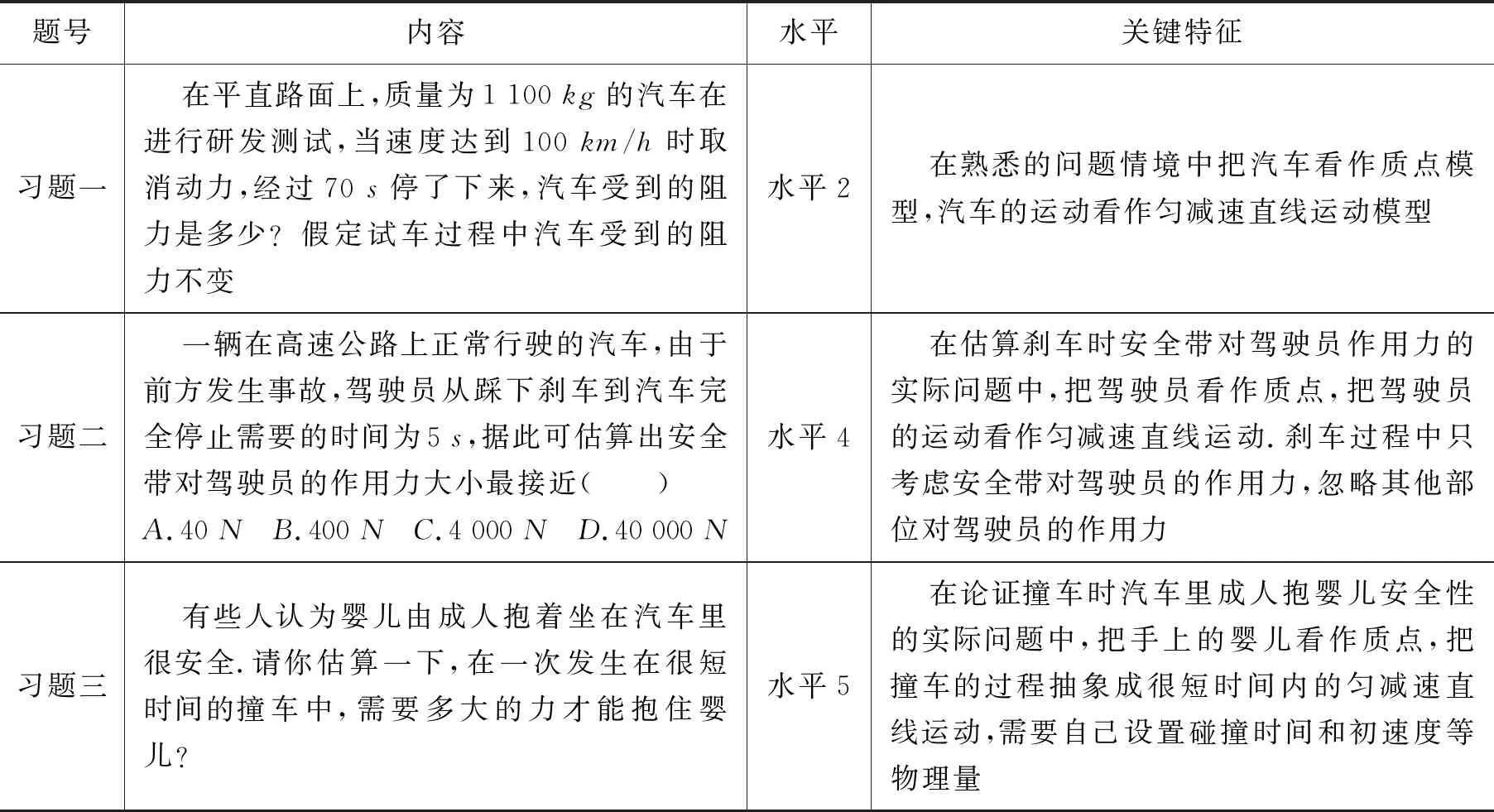

例如,在命制运用运动与相互作用观念分析解决汽车减速问题的3道习题中(表2),要应用质点模型和匀减速直线运动模型估算作用力,每道习题所测评的模型建构素养水平不同.习题一的问题情境是汽车取消动力后滑行,明确指出“假定试车过程汽车受到的阻力不变”,考查在熟悉的问题情境中应用质点模型和匀变速直线运动模型,属于水平2层次.这类题目虽然以生活实际为背景,但经过编者加工,已经变成一个理想化模型,要真正培养学生建构模型的能力,学生需要在真实情境下通过建构对象模型和过程模型来解决实际问题.习题二和习题三才是真正意义上的真实情境下物理模型的建构,考查把实际问题中的对象和过程转换成物理模型的建模能力.习题三与习题二相比,要解决的实际问题比较复杂,更接近解决原始物理问题.

表2 模型建构的素养测评样例

4 习题设计回归真实情境的两条途径

以提升素养为目标的习题设计需要立足真实情境,培养通过建构模型解决实际问题的能力.教学中以自然界和生产生活中真实存在的现象为题材的习题,叫情境化习题,开发选用的情境化习题,尽量向学生提供原始问题的真实素材,把真实化的情境作为题目的背景,让“从实际问题中抽象出物理模型”这个工作由学生完成,重点训练学生把实际问题中的对象和过程转化为物理模型.因此,我们主要从物理对象的真实化和物理过程的真实化两条途径设计情境化习题,让物理习题从理想模型回归真实情境,体现物理以“物”讲理、见“物”思理的学科特点,真正培养学生在新情境中建构合适的物理模型运用学过的物理知识解决实际问题的能力.

4.1 物理对象的真实化

物理对象模型是对实物、装置和环境的理想简化,平时练习中如果过多出现质点、轻杆、弹性小球等这些理想化对象模型为背景的习题,过分强调变压器、灯泡、弹簧等器件的理想化特征,甚至有部分教师以超“大纲”为由排斥非理想化器件,这样会使学生形成思维定势,导致学生只能认识理想化的对象模型,只会解决理想化的问题,严重制约学生应用物理知识解决实际问题能力的发展.

以质点为例,在平时的练习中,学生见得最多的可视为质点的物体往往都是规则的球形、矩形等,这些形状规则的物体就是学生心目中的“质点”,如果碰到一个从没见过的不规则形状的物体,学生经常会手足无措[1].因此,物理习题设计要大量减少小球、滑块、斜面等理想化的研究对象,要以真实情境中的物体作为研究对象,把真实化的情境作为题目的背景,研究对象从常见的小球、滑块、斜面变为真实的事物原型,这样可以使物理问题更真实,有利于考查学生在真实情境中运用学过的知识解决实际问题的能力.

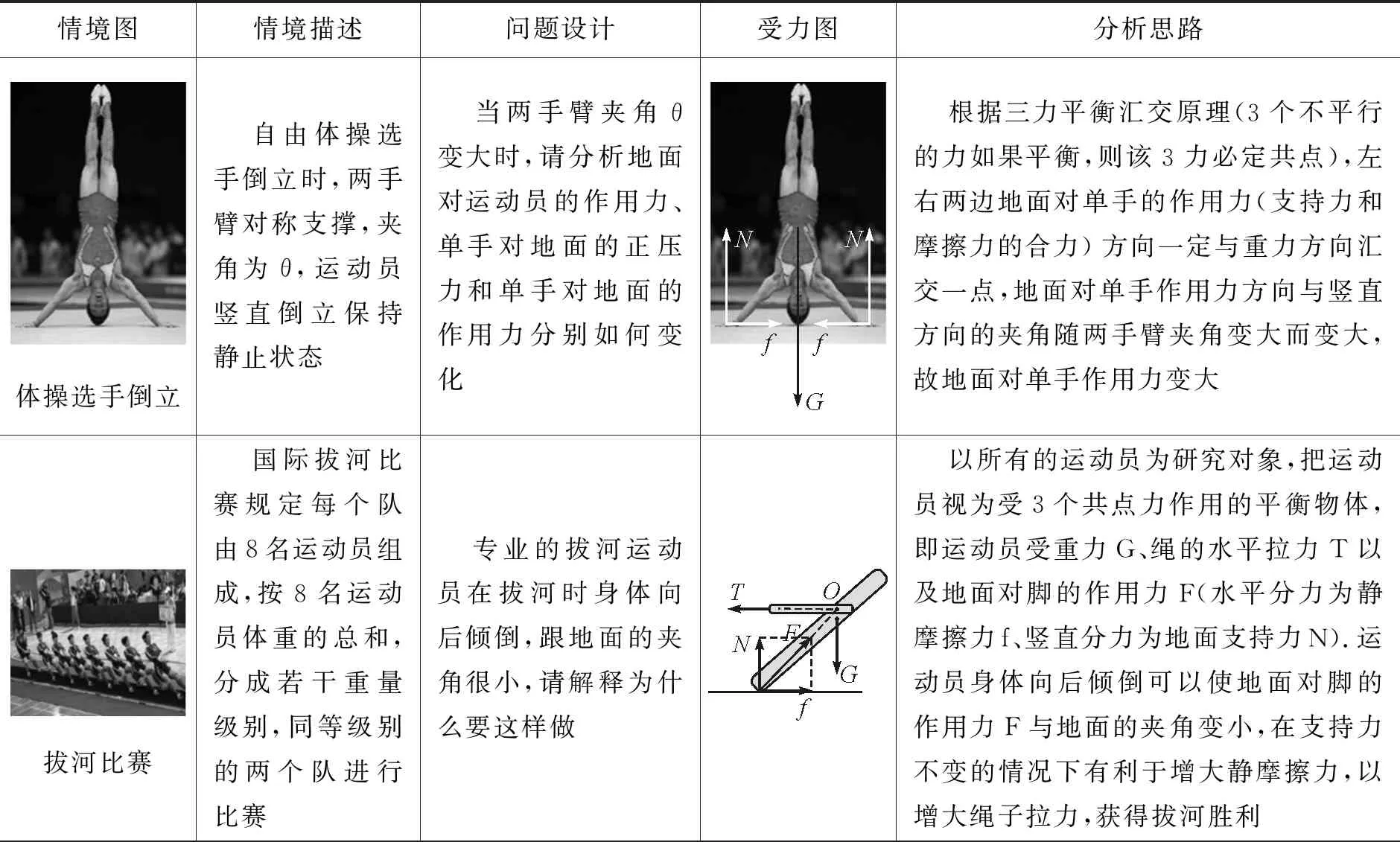

下面以真实情境下一般物体三力平衡问题的习题设计为例(表3),把简洁而真实的情境作为题目的背景,引导学生合理建构问题研究的物理模型,通过画受力图把现实原型转换为理想模型后分析解决三力平衡问题.基于自由体操选手倒立、拔河比赛、爬梯子等这些真实情境设计物理习题,以真实情境中的物体作为研究对象,使受力问题的分析变得更加真实、更加生动,更能提高学生在新情境中运用物理知识解决实际问题的能力.

表3 真实情境下一般物体的三力平衡问题

续表3

4.2 物理过程的真实化

物理过程模型是对实际物理过程的理想简化,物理学中很多理想化的过程模型,是从实际中抽象出来的,抽象出来的理想模型是解决实际问题的重要手段,需要积极运用理想模型解决社会生活中的一些实际运动过程.物理学科的模型教学不能从抽象走向抽象,纸上谈兵,应该是从形象走向抽象,从生活感受走向理想模型.物理一定是源于生活高于生活的,我们应致力于挖掘模型背后的生活背景和来源,使学生分析问题不再是空想,而是在一定生活经验基础上的理性思维,这样才有利于培养物理学科的科学思维[2].

以板块的相对滑动过程为例,我们设计情境化习题让学生运用理想模型分析解决实际运动过程,使学生对物理模型和生活现象有更深刻的理解和联系.首先通过呈现卡车紧急刹车的照片创设真实的生活情境,如图1所示,让学生进行定性分析,卡车为何不能紧急刹车,卡车紧急刹车后为什么会带来如此严重的后果,通过分析生活中此类现象丰富感性认识,为进一步抽象出物理模型做准备;然后设计一道紧扣生活实际的情境化习题,如图2所示,驾驶员刹车使平板车做匀减速运动,为使货箱不发生相对滑动和不撞击驾驶室,让学生分别定量计算刹车时允许的最大加速度,使学生逐渐从生活走向纸面和抽象;接着进行去情境化的抽象模型教学,讨论板块的相对滑动过程,引导学生进一步分析总结何种情况下板块共速之后可以一起减速,何种情况下板块共速之后仍然会发生相对滑动;最后再设计一道情境化习题回归生活情境,如图3所示,在餐饮高峰期服务员需要用最短的时间将菜肴送至顾客处,已知托盘和手、碗之间的动摩擦因数分别为0.2和0.125,服务员上菜最大速度为2.5 m/s,要给10 m远处的顾客上菜,让学生分析计算服务员运动的最大加速度和上菜所用的最短时间.

图1 卡车紧急刹车的情形

图2 载有货箱的平板车

图3 服务员单手托盘上菜

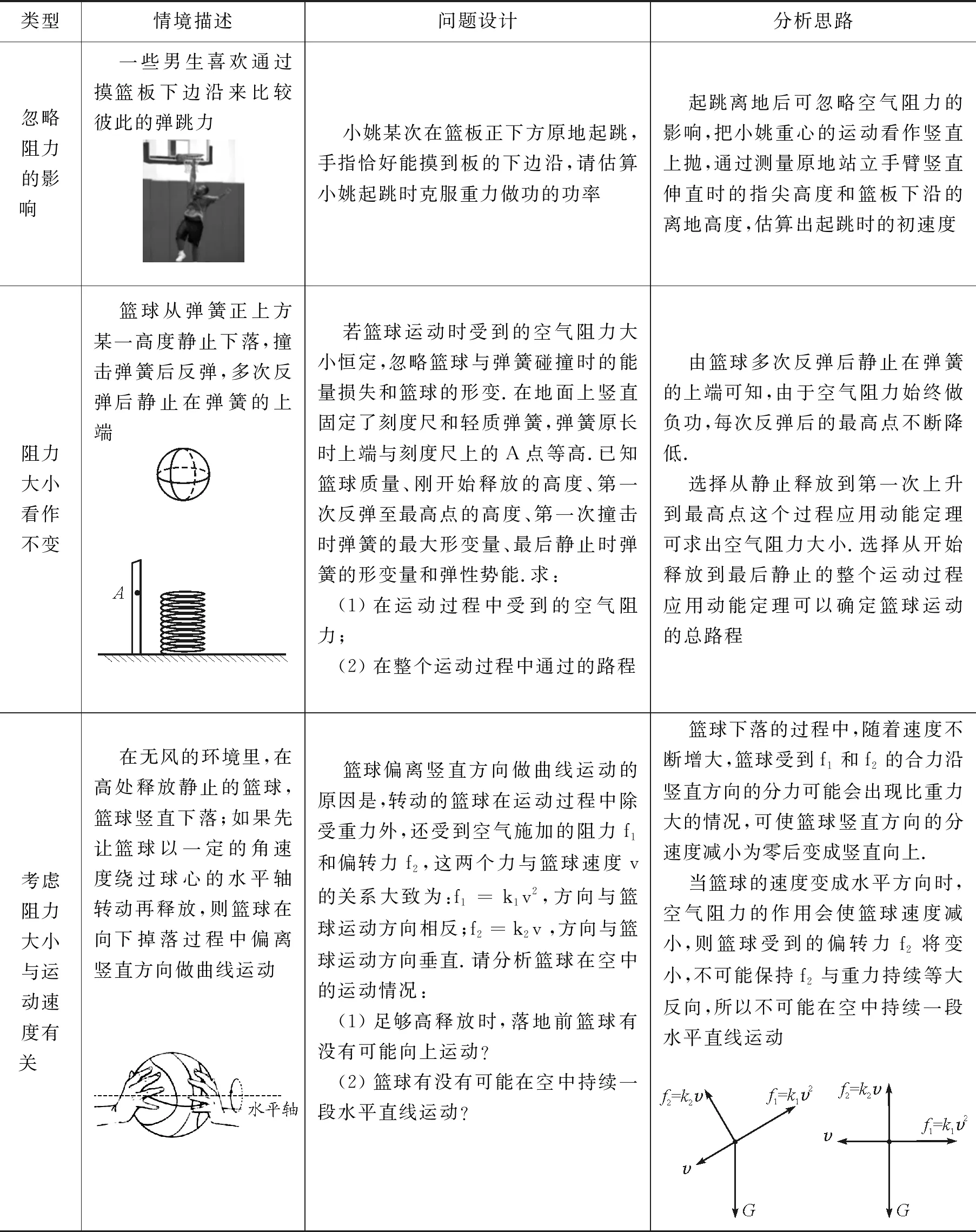

下面以真实情境下与阻力有关的运动过程分析问题的习题设计为例,如表4所示,分3种情况列举与阻力作用有关的实际运动过程.第一种是可以忽略阻力的影响,把实际的运动过程简化抽象为理想化的运动过程,第二种是要考虑阻力的影响,把实际阻力近似看作大小不变,第三种是要考虑阻力是变力,阻力大小与运动速度大小有关.对于质点在空中的运动,我们一般是不考虑它受到空气阻力,而真实情境中的实际物体不但要考虑它受到空气阻力,而且还要考虑所受空气阻力是随着运动速度的增大而增大的,真实的物体在真实情境中的运动会产生较为复杂的物理过程,对学生思维有更高的要求.将这样的研究对象和运动过程作为习题设计的背景一定会激发学生的学习兴趣,通过分析解决实际运动过程问题,提高学生在新情境中建构合适的物理模型运用物理知识解决实际问题的能力.

表4 真实情境下与阻力有关的运动过程分析