士兵系统电源保障技术发展进程

2022-03-03龙知洲李伟萍刘凯峰

龙知洲,李伟萍,刘凯峰,马 天

(军事科学院军需工程技术研究所,北京 100010)

士兵系统作为信息化战争中最小的作战平台和网络节点,具有极其重要的地位。电台、夜视仪、降噪耳机等高科技装备使得士兵作战能力极大增强,但也增加了对电能的需求和依赖[1-2]。未来战争各方将展开非线性、非对称的激烈对抗,供电不足与弹尽粮绝同样危险。士兵系统如何确保稳定、持续、高效的电能保障,成为各国军队和研究人员关注的热点。

1 士兵系统电源保障技术现状

士兵系统以人体为主要装备承载平台,因此主要采用便于携带的化学电池作为电源,包括一次电池(如锂原电池、碱性锌锰电池等)和二次电池(如锂离子电池、氢镍电池等)两大类[2-4]。上世纪90 年代士兵系统诞生之初,电池技术还不够成熟,士兵携带的备用电池数量过多,负荷过重,影响作战。2006 年9 月,在北约部队对阿富汗坎大哈地区展开的“美杜莎”行动中,加拿大一个步兵连在两个星期内消耗了17 500 节AA 电池[5]。表1 为2007 年美军在阿富汗战争期间执行一次72 h 作战任务,“陆地勇士”各型装备电池消耗情况,电池总质量已经达到士兵负重的20%[6-7]。该系统72 h 消耗电能618.05 Wh,70 块电池总质量7.027 kg,其质量比能量平均值为88.0 Wh/kg。

表1 美军“陆地勇士”士兵系统在阿富汗作战72 h 耗电情况

近年来电池技术得到快速发展,表2 为当前主流锂原电池和锂离子电池的质量比能量[8-9],较“陆地勇士”系统平均值已有明显提升,促进士兵系统电池快速更新换代。除锂电池外,燃料电池也逐渐得到推广应用,法国FELIN V1.3 和新加坡Ariele 等士兵系统均配套使用便携式燃料电池[10-11]。高性能储能技术的广泛应用极大缓解了士兵系统电池负荷过重的问题。

表2 当前主流锂电池质量比能量 Wh/kg

早期士兵系统大多采用一种装备一种电池的分布式供电技术,为了解决电池型号多、接口不统一、后勤保障负担重等问题,美、俄等主要国家近年来相继发展了混合式供电技术,如表3 所示[12-13]。士兵携带容量较大的电池包作为主电源,各个装备通过线缆电池包联通实现供电。其主要优势有:一是士兵无需额外携带大量不同型号的备用电池,在战斗过程中设备可随时充电,据美军统计,该供电方式能减少30%的负重[14];二是各个装备中还自带二次电池,因此具有一定自持能力,即使线缆损坏或电池包电能耗尽,也不会立即断电失效,提高了系统可靠性;三是士兵可通过信息终端(一般是智能手机)进行电能管理,监控各设备用电状态并根据任务需要调整供电模式,极大提升作战时电源保障的灵活性。

表3 外军典型士兵系统电源保障情况

自发电技术也是近年来的研究热点,士兵可在作战过程中补充电能,减少对后勤供应的依赖。美国陆军作战能力发展司令部士兵中心发明的SPARK 发电鞋能够收集脚踝关节动能,在4.83 km/h 的行进速度下,单脚发电功率为3~4 W。美国陆军通信与电子研究发展工程中心等研发的EHAP 能量收集突击背包可在4.83 km/h 的行进速度下达到3 W 左右发电功率,同时还能缓解士兵负重时的疲劳感。2010 年开始,美军在阿富汗战场逐步推广可折叠太阳电池,极大延长了士兵系统持续供电时间。在一次为期4 天的演练测试中,装备太阳电池板的士兵系统完全不需要电池二次补给[6,10,15]。

2 士兵系统电源保障面临的严峻挑战

未来战争将是机械化、信息化、智能化融合发展的复杂局面,作战样式或将产生颠覆性变化,给士兵系统电源保障带来了巨大挑战。

2.1 系统电能消耗不断增加

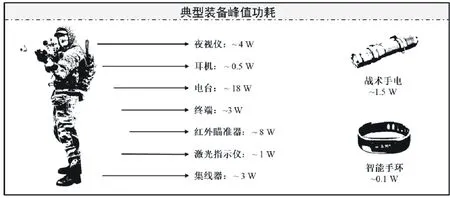

过去20 年中,技术进步促使电池容量扩大了3 倍,但是电子设备对电能的消耗则飞速扩大了20 倍[2]。美军测算“陆地勇士”、“目标部队勇士”等早期士兵系统峰值功耗约为60 W,每天电能需求约为240 Wh(按12 h 估算)[3-4]。根据当前各国士兵系统主要用电装备类型,估算一套典型士兵系统峰值功耗约为39.1 W,如图1 所示。

图1 典型装备峰值功耗估测

尽管系统功耗显著下降,但电能短缺问题却愈发严重。其主要原因有:一是现代战争前线-后方概念越来越模糊,战斗随时可能打响,人员必须长期保持警戒状态,系统持续工作时间延长导致总能耗提升;二是现代战争高度依赖信息交互共享,导致通信装备长期满负荷运行,自组网电台即使在待机状态也要不断更新路由信息保持网络联通,根据美军2014 年组织的9 人步兵班组72 h 能耗试验,电台已达到全部装备耗电量的74%;三是战斗任务更加艰巨,士兵需要额外使用无人机、热像仪等大功耗装备,从而增加了电能缺口,根据美军作战能力发展司令部士兵中心测算,执行72 h 持续作战任务时,步兵基本耗电量为586 Wh,班组长由于需要携带背负式电台、全球定位系统等装备,综合能耗增至1 346 Wh,如果携带核生化探测仪、地雷探测仪、路边炸弹干扰仪等装备,还要增加8~3 951 Wh[16]。

2.2 电池能量密度提升困难

便于携带、全天候工作的化学电池仍将是士兵系统的主要电源,衡量电池性能的关键指标之一就是质量比能量。过去数十年中,电池比能量一直在稳步提升,从30 Wh/kg 发展到300 Wh/kg[3],锂氟化碳等新型一次锂电池已超过400 Wh/kg。然而,当前电池行业还未迎来颠覆性的技术突破,提升比能量已经越来越困难。美军规划未来士兵系统储能电池比能量应达到600~800 Wh/kg[17],当前广泛应用的锂离子电池还难以达到,需要新的电池体系破解上述难题。锂硫电池理论比能量为2 600 Wh/kg,既能制成二次电池也能作为一次电池使用,因其较低的成本、极高的比能量和环境友好性,成为未来高比能电池首选之一。国内已有比能量达到609 Wh/kg 的锂硫二次电池相关报道,未来研发的锂硫一次电池比能量可能达到1 200 Wh/kg 以上[18]。但是锂硫电池存在的循环寿命低、自放电率高等系列问题尚未得到突破,短期内还无法取代技术成熟的锂离子电池。

2.3 自发电技术不能满足未来作战需求

光伏发电技术能在实战中得到应用与作战样式紧密相关,过去十余年全球反恐战争中,美英等联军部队在空中和地面形成了压倒性优势,即使是执行艰巨的徒步作战任务,士兵也能够利用太阳电池板等待2~3 h 为电池包充电[10,19]。未来信息化战场将是强敌之间的激烈对抗,士兵们连续数小时在阳光下充电待命,很容易被各类先进侦察手段发现,遭到远程火力的精确杀伤。太阳电池“靠天吃饭”的特点也不满足全天候作战需求。近年来,研究人员寻找不依赖自然条件的发电技术,利用人体自身能量转换为电能的技术是当前研究热点。加拿大Bionic Power 公司在2018 年法国防务展上展出了一款Power Walk 的能量收集系统,系统约2.2 kg,由穿戴在士兵双腿上的外骨骼发电,然而其对人体活动的干涉情况和战场适应性还有待检验。利用人体温差发电、摩擦发电、乳酸糖酵解发电等不干涉人体活动的发电技术只能产生毫瓦甚至微瓦级电能[6],实战可靠性不高。

2.4 混合式供电架构存在一定缺陷

混合式供电虽然是当前士兵系统的主流供电模式,但这种系统架构仍有一些问题:一是外露的线缆容易发生钩挂,影响战术动作,躯干部位的线缆虽然可以与作战服进行一体化设计,但是与头盔、下肢部位的连接仍然无法摆脱线缆束缚,作战过程中士兵进行奔跑、匍匐、翻滚等动作时,线缆和接口反复受到弯折、拉扯,也会导致线缆损坏、插头松脱或接触不良;二是电池包体积较大,不便放置,无论电池包放置在腹部、肋部还是背部都会造成明显不适感,化学电池在放电时会释放大量热量,如无法及时散热,还可能灼伤皮肤;三是系统可靠性受到影响,以美国“奈特勇士”系统为例,如图2 所示[12],集线器作为系统电能和数据的交换中心一旦受损出现故障会导致整个系统断电失效,而且集线器接口数量有限,限制了系统的扩展能力。

图2 美国“奈特勇士”供电系统示意图

3 士兵系统电源保障技术发展方向

为了满足未来作战需求,士兵系统电源保障技术可在以下几个方面重点改进,促进持续作战能力提升。

3.1 发展燃料电池技术满足高能耗需求

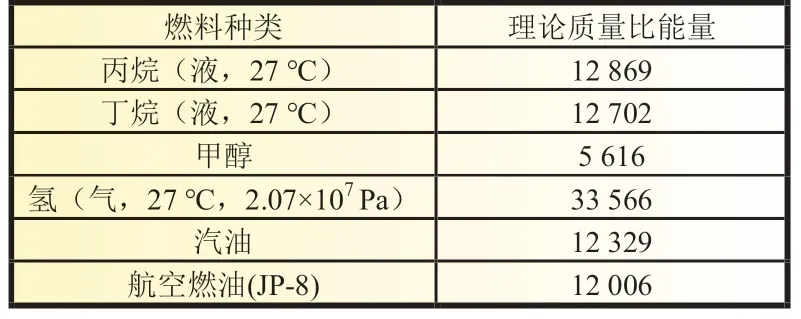

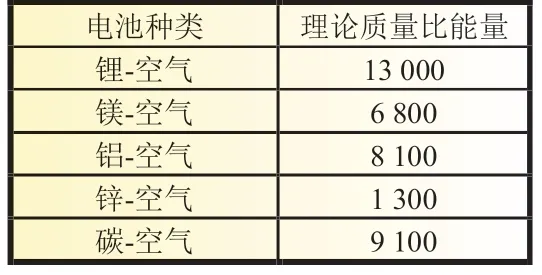

化学电池主要用于士兵自身携行装备供电,解决无人机、智能计算单元等大功耗装备电源保障问题,需要依靠比能量更高的供电装置。燃料电池具有运行时间长、比能量高、机动性强等突出优点,具有较好应用前景,部分燃料电池燃料的理论质量比能量(采用燃值换算)以及金属空气电池的理论质量比能量如表4~5 所示[3]。

表4 部分燃料电池采用燃料的比能量理论值 Wh/kg

表5 部分金属空气电池比能量理论值 Wh/kg

目前比较成熟的燃料电池有直接甲醇燃料电池、重整甲醇燃料电池、氢燃料电池等,从应用角度考虑,只有解决燃料持续供应问题才具有军事价值。甲醇、氢气都不是标准燃料,还存在毒性和不易储运等问题,相比之下,固体氧化物燃料电池适用于汽油、柴油、丙烷、丁烷等液体燃料,其中汽、柴油类属于标准后勤燃料,丁烷气罐可以在超市采购,其燃料广谱适应性更适合复杂战场环境。Ultra-USSI 公司已推出采用丙烷为燃料的D245XR 型固体氧化物燃料电池,输出功率和电压分别为245 W 和28 V,质量只有2.6 kg,可满足无人机和无人车的使用需求[20]。金属空气电池[3,21-22]作为一种半燃料电池,阳极材料作为消耗品可以通过现场快速更换实现“充电”,也是满足士兵系统持续供电需求的研究方向之一。

3.2 运用新能源发电技术延长供电时间

在士兵无法及时获取电能补给的情况下,自发电技术作为应急供电手段仍有现实意义。以增加人体疲劳、影响战术动作、降低可靠性能为代价的自发电技术,其作战运用都有较大局限性,未来应重点发展不依赖人体自身的新能源发电技术。光伏电池正在向更轻薄、更柔软、光电转化效率更高的方向发展,可折叠、弯曲的太阳电池板更加便于携行,还能制成各种可穿戴发电装备。美军作战能力发展司令部士兵中心研发了太阳能发电背包及发电头盔,士兵在昼间行军、作战过程中可以随时补充电能[23]。智能发电织物技术一旦取得突破,能够真正与作战服融为一体,能够不破坏伪装防护、防寒保暖、携行承载等,具有广阔的发展前景。3H、63Ni、238Pu 等同位素电池利用放射性同位素衰变产生的粒子及能量进行发电,具有超长寿命、极高容量、主动工作、安全可靠等突出优点,几乎不受环境、压力、温度等因素影响。尽管输出功率相对受限,但该电池能够数年稳定供电,从而极大延长士兵系统持续作战时间[6,24]。

3.3 采取无线供电技术改变供电模式

无线供电技术近年来得到快速发展,尽管目前尚不够成熟,传输效率也无法与输电线缆相比,但无线技术将会彻底改变士兵系统电源保障模式,未来将具有重要发展潜力[25]。无线供电应用于士兵装备的主要优势有:一是取消输电线缆不再发生钩挂现象,极大改善士兵系统人机工效性,特别是头盔与躯干部分的线缆,通常会限制士兵头部活动范围,造成强烈不适感,美军纳蒂克士兵中心于2012 年研发了一款无线供电头盔样机[26],传输效率为50%,为满足未来盔载装备供电需求指明了方向;二是无线供电技术不再需要容易损坏的物理电气接口,解决了不同装备和电池接口不统一、不匹配的问题,同时提高了系统可靠性,2018 年新加坡推出的Ariele士兵系统已率先在携行背心上集成无线充电器,传输效率达到75%[11],信息终端插入携行附包即可充电,不再需要充电线缆和接口;三是利用智能电子织物在作战服上构建电能传输网络,仍以电池包作为主电源供电,将电能输送到作战服上的多个供电端口,信息化装备靠近供电端口即可实现接入供电,提高系统扩展性能;四是不再需要集线器作为电池包与用电设备之间唯一的转换枢纽,系统的冗余性得以改善,即使部分供电端口故障也不会造成整个系统断电失效。

4 结论

短期看,士兵系统电源保障领域不会产生革命性技术进步,电能短缺问题仍将长期存在。士兵系统对电能的需求必然会牵引相关保障技术的快速发展。未来应紧贴士兵系统实战需求开展研发工作,不仅从技术创新自身出发,还要综合考虑人机工效、使用环境、后勤保障、可靠性等因素,从而更好地满足战场持续供电需求。