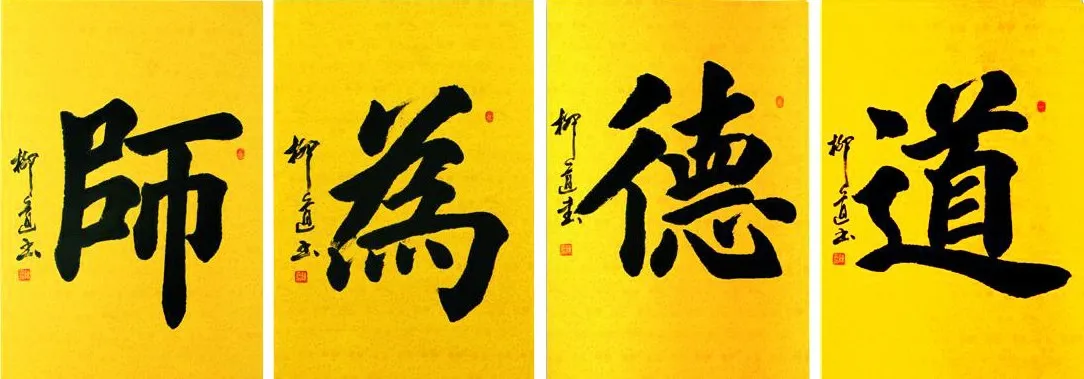

书心柳道

——陈柳道书法作品简析

2022-03-03丁小倩

□ 刘 涛 丁小倩

陈柳道是新疆本土书法家,1958 年他来到新疆,就在石河子总场连队放羊,他一边放羊,一边用树枝在地上练字。他在艰苦的环境中始终能坚持对书法艺术的孜孜追求,通过努力改变了自身的命运,取得了较高的艺术造诣。陈柳道研习书法近四十年,以书道养心养德,他是周总理纪念碑碑文的题写者,却为人低调,默默无闻。古代书家崇尚淡泊明志,蔡邕说:“欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”陈柳道草、隶、行、楷诸体兼备,而尤以魏碑为胜。陈柳道为周总理纪念碑书写的“敬爱的周恩来总理永垂不朽”十二个魏碑大字遒劲有力、庄重肃穆,是他书法创作的代表作品,一直为人所称道。陈柳道书法遵循着传统的法度和规则,一笔一画都见其深厚的书写功力,既符合传统审美经验,又有鲜明的个性特征。

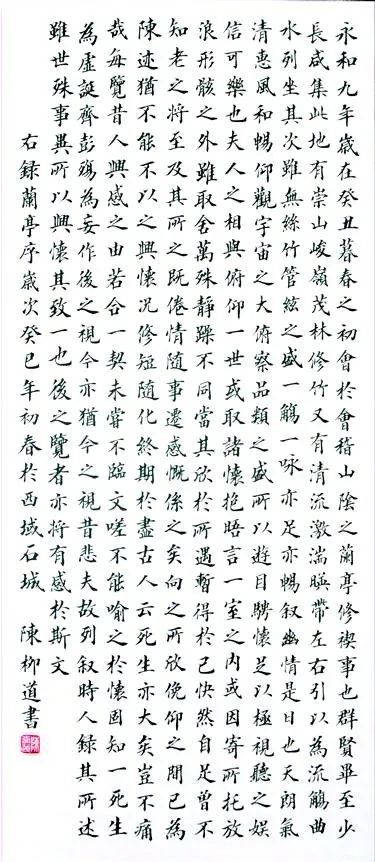

陈柳道非常注重临帖,数十年来勤习不辍,草书临孙过庭《书谱》、于右任《千字文》,一个人一种风格,临帖要能把握住作品的蕴味。由于长期磨砺,陈柳道的书法形成了自己的特色:用笔方圆兼顾,笔法稳健,张弛有度。陈柳道书写的《兰亭集序》是欧体的小楷书法,笔画严谨,注重粗细变化,钩法、点横都与其他诸体不一样,有着鲜明的欧体印痕。整幅字布局讲究,不疏不密,正如欧阳询所说:“肥则为钝,瘦则露骨,勿使伤于软弱,不须怒降为奇。”陈柳道在习学魏碑时,非常注重诸多书体的交融,他的魏碑有时会融入到行书的风格中去,他的魏碑作品《秦松商彝帖》:“秦松汉柏骨气,商彝夏鼎精神”,完全是使用了魏碑的用笔方法,陈柳道在魏碑上受《郑文公碑》《张猛龙碑》的影响,每个字在起笔、收笔时都注意藏锋,不使笔划锋芒外露,笔画不是直来直去,而是有些曲折,具有美术的质感,这部作品充分体现出了他对魏碑的理解。

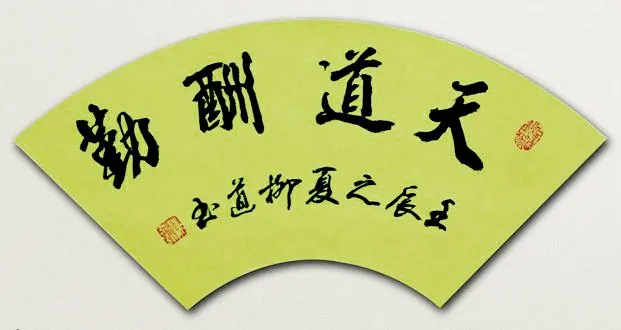

在近四十年的书写中,陈柳道形成了删繁就简的风格,无论书法,还是生活。“简”就是“减”,陈柳道对此有深刻地认识,在书写过程中,腕关节极其重要,书法艺术强调手的敏感性,如何运用侧锋,如何运用笔尖,这一笔下去是无法更改的,笔在宣纸上如何挑,如何拉,一切都在书者的胸臆中。陈柳道尊奉落笔不改的原则,减去手腕中多余的动作,减去那些俗气、躁气,写出来的字笔划像柳枝那样柔韧有力、富有变化,具有回旋的余地,让线条更直接唤起人的美感,着力突出点、线、面之间所构成的形式关系。尽可能简洁,尽可能直接,就是“少胜于多”。从他的行书《宁静致远》和楷书《心经》等作品中都能体会出这种艺术境界。

陈柳道在书法界早有名声,却低调处事,遇有求字者,从不倨傲,不轻易回绝。或赠以大幅笔墨,或赠以片纸蝇头小楷,陈柳道的书德在同行中享有较好的口碑。许多人、许多商家也均以求得陈柳道一字为荣。上世纪九十年代,石河子“北极神”矿泉水畅销一时,瓶贴上的“北极神”三个字即为陈柳道手书。在长期的艺术实践中,陈柳道深深地感知,书法中一定要有文学性,或者至少要有一种文学观念。在书写过程中,尽可能让线条释放出个性之美,在形式上更简洁,更古朴。就像画中有诗,诗中有画一样,陈柳道的书法中也具有抒情性。我曾经看过他的行草作品——《沁园春·雪》,震惊于他书写的密度。远远望去,整张宣纸布满密密麻麻的线条,却有一种内在的节奏,他的笔法越来越趋向于内心的自然流动,越来越开始脱离物质,在这幅行草中,你几乎看不到陈柳道固有的身影和性情,仿佛置换了另外一种姿态——这其中必然包括一种对技艺的崇拜。何多苓说:“技艺意味着把自然、社会、个人、思想与行为在画布上——表面或深处——融为一个伟大整体的能力。”陈柳道先生作为新疆老一代艺术家,深谙以书修心、以书养身之理。其书法作品形神兼备,端庄秀丽,深得人民群众喜爱。他为人谦逊,低调内敛,不与人争高下,而是屏息静气,一心沉浸在书法艺术的不二境界中。书法艺术的生命能经千年而得以延续和勃兴,正是有历代书家的不断创新这一内因植根其中。在长期的书写过程中,他不断总结前人得失,进而指导自己的实践与创新。如他认为,有清一代魏碑和篆隶书法的大盛,主要在于清初的访碑行为,中期的乾嘉考据以晚期的考古发掘诸因素相互作用的结果,其中贯穿的是书家的复古意识。复古并不是消极的文化现象,在很大程度上是对前代文化的深刻反思。

陈柳道对魏碑的苦心经营,并不停留于学问家们传统的书写方式,更重在作为艺术家的创作行为,他认为,在传统的书学道路上,大多书家都以学问家的身份出现,故其法度严谨有余,而个性则显不足。相对其他书体而言,隶书是陈柳道较早涉猎的书体,然而他并非为追求形似而止,更重在似与不似之间的探求,在多年的书学实践中,他力求将汉碑的厚重和汉简的飘逸合为一体,使古拙中寓巧思,厚重间具放逸,线条灵动而不单一,气势恢弘而不刻板,尺素之间具奔腾万里之势。正如唐人孙过庭《书谱》中所言,“古不乖时,今不同弊。”古法观念,历来是中国艺术精神的重要方面,但这并不意味着一味地泥古守旧。陈柳道对于古代经典的探索出新,在于他能与古为徒,师心造化。从一个理性的角度来看,我们必须在有了深厚的书法功底和自我的创新意识之后,方可考虑出入经典,借古开新,呈现个性风格,进而上升到通透的美学境界。书学一途,虽为小道,实大有可观,陈柳道书法之妙境,就在于这纸笔之间,透出的自在、忘我和超脱,也就是佛家所讲的“入境”,若无朗照胸襟,澄心静虑,实难达致。