一个画家的苦乐人生

——纪念画家朱维民先生

2022-03-03张鉴墙

□ 张鉴墙

朱维民先生油画作品《贫农的女儿》

2016 年12 月6 日,接到人民大学打来的电话,得知朱维民先生在家离世了。老师就这么走了。记得八月我同家人去看望他,他的精神状态还不错。手里托着尿袋,嘴里不停地说:“托着这东西活得不像人了”。我理解他此刻的沮丧。他是画家,一生都在追求美。这就是他的性格。

一位朴素的农家女儿,头披丝巾身穿短衣,绿裙,这是新疆姑娘最常见的装束,绿灰的色调中,姑娘微笑的嘴唇间露出了没有门牙的天真和烂漫。晶莹剔透的耳环,在逆光中随着呼吸微微摆动着。纯真的眼神穿透了艺术家的心灵。这就是大画家朱维民先生的油画——《贫农的女儿》。这幅油画是1978 年朱先生落实政策后第一次重返新疆时创作的。此画1980 年在中国美术馆展览时得到了江丰院长的高度评价,被誉为“永恒的微笑”。

1949 年朱维民先生以素描A+,数学交白卷的成绩考上了北平国立艺专,在董希文和戴泽老师的班上,他自认为不是一个好学生,应该一个星期完成的作业,往往三天就完成了,还自鸣得意地用马蒂斯的风格画自画像。由于他作画又怪又丑,也成了同学们暗自嘲笑的对象,也正因此他当时少有谈得来的知心朋友。由于学业突出,在校期间曾得到校长徐悲鸿亲自颁发的奖状。

《炊》(油画)

《喀什噶尔街景》(油画)

1950 年国立艺专改名为中央美术学院。中央美院是中国美术教育的最高学府,也是画家眼中的圣殿。然而几年之后命运却给他开了一个残酷的玩笑,他被打成了右派。

1970 年朱先生被遣送到了河北农村接受“改造”。他的“家”异常简陋,一张废弃的乒乓球桌就是床,而厨房则设在房东临街的门洞里,每当收工回来做晚饭时弥漫着浓烟的门洞里总是挤满了看热闹的妇女和小孩。他们惊讶地看着这个城里人是怎样笨拙地驾驭那个破旧风箱的。

一次收工回来,朱先生喝了早晨剩下的一小碗玉米糊糊后,疲倦地躺在乒乓球案子上,眼睛茫然地望着屋顶,充满期待地等待送信的电驴子的到来,指望远在上海的亲戚们能给他寄点钱或者吃的,填饱他饥肠辘辘的肚子。电驴子的声音消逝了,但却没有等来他期待的东西,他已一点力气都没有了。这时房东刘大爷站在了他的“床”前,一声不响的把两个红薯塞到了他手里。他被刘大爷那双硬得跟石块一样的双手深深感动了。这个土改时期的老乡长脸上写满了沧桑。他产生了想画刘大爷的冲动,但他没有画画的材料,更没有画画时时间和权利。对一个画家来说是多么悲哀!

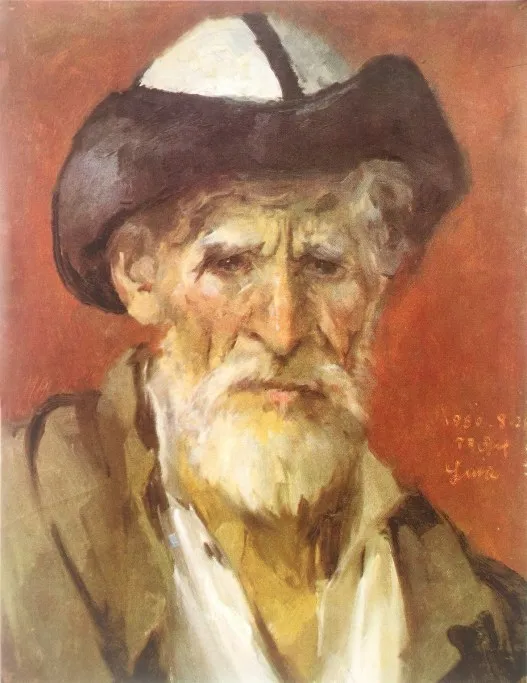

时隔三十年之后,朱先生再次回到这个村子,找到了当年的刘大爷,可惜刘大爷已经疯了。朱先生眼含泪水为刘大爷画了一张肖像。这张肖像至今还挂在朱先生家客厅的墙上。每次我去看望朱先生都会情不自禁地多看几眼这幅肖像:一位慈祥的老人,呆滞的眼神中充满着善良。这是朱先生的恩人,也是他苦难记忆的证人。

由于在河北农村生活异常艰难,为讨生计,1975 年朱先生投奔朋友,独自来到新疆,寄住在朋友家。这种寄人篱下的生活状况让他十分伤感。为了不连累朋友(因为在新疆他的身份会给同学的家人带来麻烦),他再一次流浪。搭了一辆运汽油的卡车,去什么地方他自己都不知道。当他翻过天山,眼前暮霭中雄奇而又变化无穷的群山在落日的余晖中时隐时现,朱先生产生了莫名的安全感,仿佛被置身于母亲怀抱中的婴儿,顿时感到一阵温暖,此刻他真想痛痛快快地大哭一场——为自己的苦难。

《老人头像》(油画)

《喀什青年》(油画)

《柯尔克孜演员》(油画)

《乌鲁木齐老人》(油画)

经过几天的奔波,朱先生在一个县城下车了,从车站的牌匾上得知,这儿是库车。库车是丝绸之路的重镇,古代叫龟兹。朱先生落脚在南疆库车。库车百分之九十以上是维吾尔族,还保留着一些古老的维吾尔族的习俗,他们按照祖先的方式,日出而作,日落而息,过着贫穷而又快乐的生活,一年到头除了星期日骑着毛驴赶一次“巴扎”,用一个鸡蛋换取一小碟凉粉作为自己和妻儿一周来辛苦的犒劳之外,并没有其他奢望。他们尊老爱幼,富有同情心,在街上经常能看到一个并不富裕的农民倾囊帮助一个孤苦无告的乞讨者。他们热爱大自然,充满激情,唱歌跳舞,一把都塔尔就能倾诉心中的哀愁和快乐。朱先生很快就喜欢上了这儿的人,也找到一份工作:当地一个美术爱好者带朱先生去门市部买了一桶油漆,一把刷子,从此成了一名油漆匠。朱先生给家具刷油漆,描绘花、鸟图案一类的装饰,以此维持生计。为了逃避查户口,他经常露宿荒郊野外。

在当地手艺人还是受人尊重的,特别是见他会画画,老乡们对他更是以礼相待。因为业务需要,他学维语,慢慢的也能用维语和老乡们交谈,因为活儿干得好,价格低廉,他的“生意”越来越红火,往往一家的活儿还没干完,另一家就已经找上门来。工作之余他重新拿起画笔,画老乡们。在库车老城的茶馆他成了常客,来这里喝茶,也结交了不少新朋友,给他们画肖像。一次他给一个老乡画完肖像,把画递给老乡,老乡看完后高兴得合不拢嘴,硬往他手里塞了五角钱,他不收,老乡惊奇地问他,“画画不要钱你吃什么?”那个时期朱先生手里提着油漆桶,肩上背着画箱,有活干时就干活,没活干时就画画。他虽然已多年没画画,手生了,但画了一段时间也就能重新捡起来。眼前的这些老乡让他想起河北农村的刘大爷。

1978 年朱先生落实了政策,背着与他风雨同行的破旧画箱回到了北京,重新走上了大学讲堂。回到北京短短的三年中他两次重返新疆,去画画。在和田的街上他遇见了一位熟识的维族老汉,要请他到宾馆来给他画头像,老汉爽快地答应了。老汉从未进过宾馆,一进宾馆见到宾馆里的沙发和地毯便手足无措,摸索着从口袋里掏出语录本,端端正正僵硬地坐着,等他画像。这让他想起在库车的日子,生产队的那些老乡。朱先生创作了《和田的乡村医生》、《等待换药的妇人》、《黄昏》,均被中国美术馆收藏。被江丰老院长称为“永恒的微笑”的《贫农的女儿》也是这个时期在新疆创作的。1980 年这些作品在中国美术馆展出,正是这些作品深深地打动了少年时代的我。

1989 年秋,我带着在新疆画的写生作品来到北京,在没有预约的情况下贸然前去拜访朱维民先生,我在他家楼道等了三天也未能见到他。我背起行囊准备离开北京,在北京站鼓起勇气给朱先生拨了电话。电话拨通后我作自我介绍,朱先生说:“你明天上午九点来吧,但我只有十分钟的时间。”挂了电话我退了票,找了一家小旅店住下,兴奋得一夜无眠。

早上我在街口买了两斤桔子匆匆赶到熟悉而陌生的楼梯口,敲开门,朱先生面露不悦,把我让进屋后,以批评的口吻说:“你迟到了半个小时”。我连忙道歉,打开包拿出画作请他指教。朱先生翻阅了一遍,让我收起来。他指着墙上大大小小的油画说:“这是色彩,你那个是颜色”。没等我欣赏完墙上精美的油画,朱先生说:“我下午还要上课。”临走时朱先生执意让我把带来的桔子带走,我说是一点心意。朱先生挑了一个青色的桔子放在书架上说“我们的相识就是这个青色未成熟的桔子。你是一个流浪汉,吃饭都成问题还买什么东西,以后不要这样。”一听还有“以后”,我的心里突然有一种莫名的温暖。

朱先生对时间的认真给我留下了深刻印象。2000 年,我陪朱先生去陕西煤矿写生。当我早上9 点赶到机场,远远地就看到朱先生在那里等我。我过去提起朱先生的行李就要走,他问我说“你干吗呀?去哪儿?”我说检票呀。他说你看完票再说,我掏出机票一看傻眼了。我看错时间了,飞机已飞走一个多小时了。只好改签了。朱先生说:“小张,这么多年了你办事还是马马虎虎。”机票改签到第二天早上,还是同一时间。我一夜没睡踏实,早上六点赶到了机场。一进大厅就看到朱先生还坐在昨天那个位置上。我走过去说:“您来这么早?”朱先生说:“我已经在这儿一个小时了。你总是输在时间上。”我不知道该说什么好,只能做个鬼脸一笑了之。1992 年我在圆明园附近待过一段时间,属于“北漂”。由于我画画是野路子,朱先生建议我系统地学习一下。他给戴泽先生写了一封推荐信,让我去美院找戴先生。我带着朱先生的介绍信从人民大学坐车来到美术学院(在美院门口我把介绍信复印了一份留作纪念,至今保留着)在美院操场西侧一座青砖洋楼里,我见到了戴先生和师母。我把介绍信交给戴先生,他们热情地把我迎进家里,还泡了一杯茶。戴先生一口浓重的重庆方言,对师母说:“朱维民问你好呢!”。朱维民是戴先生最得意的弟子。戴先生家三面墙从墙根到屋顶都码放着整整齐齐的油画。一张写字台,两把椅子,一张床。没想到这位徐悲鸿的大弟子,大画家,生活得如此简朴。我注意到在写字台上摆放着一张十几公分大小的木板油画,描绘的是一个在灯光下织毛衣的妇人,画面幽暗但温馨。墙上挂着一幅西藏写生的风景,近景为杨树林中小河流水,对岸一只喜鹊正在寻找吃的,远处白雪皑皑的雪山,纯洁而又空灵。戴先生看了我带来的作品,说:“你的素描接近吴作人,我可以介绍你去他那里看看。你后天可以先来报名上课。”就这样我上了中央美术学院进修班。

朱维民先生素描人物头像作品

至于吴作人先生那里,直到1997 年他去世,我才去了他位于老虎庙的家。见到的是吴先生的夫人萧淑芳先生。门前竹影成荫。客厅很小,右手过道墙上挂着吴先生早期的一幅肖像画,画的欧洲女性,恰似王临乙的夫人像;对面是萧淑芳先生的水彩瓶花。先生家里已有客人,我未敢久坐,说了几句话就匆匆告辞了。此访至今难忘。在美院的班里,戴先生时不时地过来看看,还主动在我画前呆一会儿,问我的近况,也问过朱先生的近况。后来学校安排人体课,班上的几位同学联名想让学院请朱维民先生来授课。学院还没有从外校请老师来授课的先例,但学校开会研究后最终还是同意了我们的请求。在人体课上,朱先生说,如果把人体当土豆、石块去表现,用色彩把体积充分的塑造出来,一个活生生有体温的人才会呈现在你眼前。如果把人体当人体去画,那画面里透露出来的只有媚俗的脂粉之气。具象的油画是用无数个抽象笔触组合而成的,但颜色不等于色彩。朱先生建议我们到生活中去,去街头巷尾,画地下通道的无家可归者,这些都是素材。朱先生的作品就是这样,他没画过宏篇巨制。也远不如当年国立艺专的同学们有名。朱先生画的多是流浪汉,修鞋匠,乞讨者,个个都鲜活感人,令人印象深刻。我住在人大东风3 楼322房,后来搬到了阜成门鲁迅博物馆门前,租了一间小屋暂作栖息之所。一次偶尔的阅读中我才知道王小波也曾在人大东风3 楼的312 住过。我说这面孔怎么这么熟悉,王小波的个头和发型又在我的记忆中逐渐清晰。我搬到阜成门之后还是每个星期去朱先生家,一是帮先生打扫一下卫生,二来看看朱先生收留的来京上访老人张大爷。1979 年朱先生刚刚从新疆回来不久,一天在一家饭店吃饭,遇到在饭店乞讨的张大爷,从张大爷身上看到了自己的苦难,慷慨地留下乞讨的老人一起吃饭。在交谈中得知这位从胶东来京上访的农民,因上访无门沦落成了乞讨者。深深地同情使得朱先生收留了张大爷,这一留就是二十多年。每次从朱先生那里回来,张大爷都会准备吃的,让我带上,怕我一个人在外饿着。我们非亲非故,这种关爱深深地打动了我。2001 年应生重病的张大爷的要求,朱先生把张大爷送回了故乡胶东。这位88岁的老人在人生最不幸时遇到了朱先生。2001年他在胶东老家走完了他的一生。

《夏日的农妇》(油画)

张大爷去世之后,朱先生在深切的悲怀中写了《回家——一个画家与一个上访农民的故事》,这篇文章2001 年刊发在《南风窗》上,产生了较大的反响,后来《读者》也转载了此文。一位画家和一位普通的农民在历尽沧桑坎坷之后,仍秉持着人间朴素和伟大的情感。事后朱先生提醒我应该给张大爷画张像,感谢他曾经给予我的帮助。是啊,至今我都感恩每一个曾经帮助过我的人。

一次朱先生告诉我,他的老朋友李大爷病重住在海淀医院,需要有人照顾,让我去帮几天忙。我当即答应。下完课,我从王府井骑单车到海淀医院照顾未曾谋面的老人。当我走进重症病房时,李大爷的子女们正巧也在。他们不知道我是干嘛的,为什么来,但老人知道,之前朱先生告诉过他。他的子女把我叫到楼道里,问我多少钱一天。我说我是来帮忙的,不是护工。不收钱。他们很惊讶,觉得不可思议。他们没听说过朱先生。我每天坚持按时到医院,渐渐地熟悉了,老人一见我来就眉开眼笑。他是山东转业军人,在人民大学当教工。老人家不习惯在床上大小便,坚持要去房间外的卫生间解手,所以晚上我得扶着他去上厕所。一晚至少两次,有时次数更多些。每天等老人睡下了,我才把床下的充气垫拿出来吹足了气靠到墙角,轻轻躺下,为老人随叫随起。北京初冬的夜干冷,冻得我瑟瑟发抖,闻着阴冷潮湿墙角难闻的消毒液味儿,我难以入眠,多么想回到我温暖的画室里。一个多星期后一天半夜,老人喊我,要去上厕所,我起来扶他去卫生间,在卫生间里,老人家流着眼泪说:“小张你回去吧,你是来北京求学的,不是来照顾我这个老头的,你和朱先生的心我领了。你今天就回吧!”还没等我解释,老人说,你不走我就不出来。没办法,我只好回去了。几天后,我又去了海淀医院。走进病房时护士正在换床单,我问护士住在这张床上的老人呢,护士一看是我,说你走的那天晚上去世了。离开医院,我深感失落,一个人在街上漫无目标地走了很久。从美院结业后我搬到了通县,朱先生也从人民大学搬到了昌平,我们离得越来越远了。他在昌平的房子我去帮着装修过。从通县骑单车到昌平一天一个来回,多少的辛苦和汗水都留在了路上,留在了记忆里。2010 年我在天津泰达当代艺术博物馆做了一个主题艺术展,请了朱先生。研讨会上朱先生以他一贯的风格,对我的作品既有肯定也有批评。年近80 的朱先生头脑清醒,实话实说,这也正是我敬重他的原因。后来我的这些作品被哈佛大学燕京学社收藏,朱先生还专程来我工作室对作品作了深度的点评。几个月前他在病床上时我去看他,他告诉我他的微博进不去了,我开玩笑说“可以微信呀。”三天后有个微信要加我,我打开一看,是朱先生,赶紧加了他的微信。可微信还没用几天,就走了。这一天是2016 年12 月5 号。我想起他笔下那位“贫农的女儿”,仿佛正朝着这位倔强的“油漆匠”送去忧伤的微笑。