王荣勇:“我愿意在钢筋混凝土‘丛林’中一直战斗”

2022-03-01梁伟

梁伟

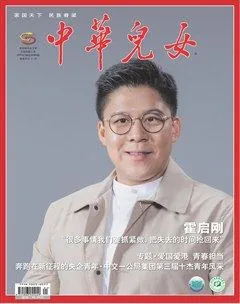

十四年工作生涯,他将人生中最美好年华献给“钢筋混凝土”。虽然没有时间守护父母、陪伴家人,但他从未后悔,因为选择了这个行业,就要脚踏泥土、横跨湖海,与土木铁石为伴,心存诗和远方。他就是中交一公局厦门工程有限公司晋江东部快速通道项目党支部书记王荣勇。

2013年,王荣勇将家安在厦门海沧万科城,这里面朝大海,春暖花开。但是此后3000多个日夜,他在家的日子满打满算,也不足30天。从2007年大学毕业到今天,王荣勇从来没有离开过施工一线,项目在哪里,哪里就是家。

这些年,京沪高铁、厦漳跨海大桥、福州绕城东南段、泉厦漳联盟路、晋江东通道……见证王荣勇的人生岁月。在这一个个项目中,他书写着青春奇迹。每一个项目,他的身份都在转变:做质检员,他跟班作业,严格执行验收要求;做施工员,他在施工现场解决施工组织设计和现场关系;做总工程师,他负责项目全面技术工作,协助项目经理落实各项目标;做项目经理,他落实责任、严格制度、强化管理,提高项目整体管理水平,逐步促進施工管理规范化;做项目书记,他每天深入工地,查漏补缺,检查施工过程中质量安全隐患,防患于未然,做好项目管理掌舵人……

从技术员到项目书记,这一路走来,王荣勇攻坚克难、发明创新,不断提升自身专业技术水平,主持开展多项技术创新和工法。每一次提升,他都会进行自我归零,开始新岗位的适应过程。王荣勇说:“每一个新项目实施,都是学习和提升过程,对我的成长都有非同一般的意义。”

每一段路都值得铭记

1982年,王荣勇出生于山东省聊城市高唐县。父母务农,家境贫困,父亲一直告诫他和弟弟:“要想改变自己的命运,就要好好学习,靠知识武装自己。”他总幻想,山外面的世界会是什么样?一边想,一边拼命读书。2003年,王荣勇高考志愿选择吉林建筑工程学院土木工程专业。

冯骥才说:记忆依靠载体,一个城市的记忆留在它历史的街区与建筑上。城市中大大小小、形态各异的建筑,也许在行色匆匆、车水马龙的间隙已被我们忽略,然而它们构成了这座城市的映像,是一座城市在人们心中最直白的记忆。

那时候的王荣勇不知道冯骥才这段话,他或许也没有想过,将来自己干的那些事,会成为别人心中的记忆。选择土木工程,理由只有一个,就是毕业后好找工作,尽快帮家里摆脱困境。

那年九月,父亲大病初愈,揣着500元钱,王荣勇踏上绿皮火车。这是他第一次坐火车,第一次走出家乡,整整站了18个小时,没有一丝疲惫。

办好助学贷款,王荣勇就此开始大学生活,学习同时,还要赚取每月的生活费。他做过家教,饭店里兼职过服务员,肯德基里当过点餐员,每周末去发传单也是常有的事。

这些工作都不稳定,对于王荣勇来说,那四年最重要的工作,就是担任当地一份报纸送报员。他每天早上四点半起床,骑着一辆破旧二手自行车,去报社领取当天报纸,要爬120个单元楼,送达200户。因为都是老旧小区,没有电梯,而且六层、七层的客户还格外多,所以他对自己说得最多的话就是“跑快点”。这对于当时的他,是最好的体育锻炼,因为身体素质好,他还当选学院足球队队长。

无论春夏秋冬、刮风下雨,王荣勇全年无休。宿管员看他辛劳,悄悄给了他一把宿舍楼的钥匙,更方便他工作。

长春的冬天格外冷,零下十多度司空见惯,若干年后,王荣勇对那种冷的记忆刻骨铭心。一个大雪纷飞的凌晨,前面的出租车突然下客,刹车不灵,他为了避让,摔晕在雪地里。因为太早,路上没有行人,整整半个钟头过去,他自己清醒了过来。

“当时第一反应就是报纸有没有问题,必须赶快送到客户手里。倘若有一个人投诉,就要扣五块钱,两个人投诉,我这一天就白干了。”王荣勇说。

王荣勇一瘸一拐送完所有报纸,回到校医院检查,才发现小脚趾骨折。即使这样,第二天,他依然四点半起床工作。

正是经历过这样的艰辛,在未来工作的若干年里,王荣勇遇到困难,都始终勇敢面对,坚信没有过不去的坎。

“谁不是一边受着伤,一边学坚强。我从来没有失去对未来美好生活的向往,所以我要好好学习,快速成长。”王荣勇说,“我所涉及的交通土建方向,就是把我们培养成在公路、城市道路及一般桥梁勘测设计、施工和管理方面的工程技术人员,在大学的学习,对我的事业有着决定性影响。”

每一个人都值得怀念

2007年,王荣勇从吉林建筑工程学院(2013年更名为吉林建筑大学)毕业,选择中交一公局。“当时有很多师兄进了一公局,说这里实力雄厚,涉及面广,同事相处很和谐,我喜欢简单的地方。”王荣勇说。

一公局总部在北京,所有新进人员都要来总部培训,再分配到各分公司。总部的十天培训解开了他心中所有疑虑,当时很多同学最困惑的就是从学校向职场的转型,对于这点,王荣勇倒是颇为从容。

选择分公司时,不少同期人员第一志愿都希望留在北京,但王荣勇向往厦门公司。当时公司正在建设清水浦大桥,这是当年浙江省最大城市桥梁,也是当时浙江省唯一的预应力混凝土单塔双索面斜拉桥。

“桥梁被誉为土木工程领域‘皇冠上的明珠’。相对于摩天大楼等大型建筑工程,桥梁不仅需要承受自身荷载与水流冲击,还得经受汽车、火车高速驶过的巨大冲击。很多大桥都有百年历史,这或许就是对建设者最大褒奖。攀世界屋脊,迈峻岭险滩,越百川千湖,跨海峡深沟,我喜欢做有挑战的事情。”王荣勇说。

就这样,王荣勇走进中交一公局厦门工程有限公司。然而,事与愿违,他的第一个项目不是桥,而是在景鹰高速的路面项目做了半年技术员。第二年年初,他参与京沪高铁建设。作为国家战略性工程,世界上一次建成线路里程最长、标准最高的高速铁路,京沪高铁在赋予建设者无上荣光的同时,更向他们提出许多难题和挑战。他的身份也有了变化——质检员和施工员。

当时,一公局建造高铁的经验并不丰富,很多工作都在摸索中前行。施工前期,王荣勇跟着总工程师和质检工程师进行场站建设和梁场取证。那半年时间,每天能睡6个小时就已是奢望。项目启动后,他开始担任项目施工员,也正是这一年半一头扎进工程建设的历练,让年轻的王荣勇快速成长。

2009年6月,公司中了厦漳大桥Ⅳ标。这是公司历史上第一座真正意义上在海洋环境施工的斜拉桥。厦漳大桥项目建设伊始,技术人员少、相对年轻、经验欠缺。当王荣勇接到调令担任跨海大桥IV标工程部长时,他没有丝毫犹豫,立刻出发。当时项目部驻地正在筹建,王荣勇和打前站的同事住在条件简陋的村里。酷暑时节,蚊蝇肆意叮咬,初来乍到的他有些水土不服,但他从未想过放弃。那段时间,他翻阅和查询大量与大桥施工相关的资料,并随项目领导到其他在建大桥现场参观学习,积累经验,蓄势待发。

项目开工后不久,他就挑起编制钢套箱施工技术方案重任,组织团队查资料、问专家、跑现场,制定修改百页方案十四稿,修改施工图纸二十余次,提出十三道工序的比选优化。

“陆地施工我不担心,最难就是水中施工。当时水深13米,施工地每天还有两次潮起潮落,5月到11月又是当地台风高发期,给我们的建设带来非常大的困难。作为工程部长,必须拿出解决方案,指导现场施工。”经过反复论证,王荣勇带领团队最终采用“分块散拼、千斤顶整体下放工艺”,成功将长宽高60.9m×32m×11m,重量为1600吨的钢套箱,精确沉到设计位置,出色完成施工任务,也为公司节约巨额成本。

王荣勇说,有时为了解决一个技术问题,一干就是一个通宵。经验不足,工艺不满意,他就带着团队奔走于各地取经讨教,还请来相关专家现场指导,最终一个个难题得以解决。

厦漳大桥Ⅳ标项目持续四年时间,这是王荣勇完整参与建设的第一个项目。1000多个日夜,每天都是24小时待命,痛并紧张着,而这其中最大痛楚莫过于父亲离世。父亲心脏一直不好,2012年底,病危通知单连着下了好几次,直到腊月十五,王荣勇才匆匆赶到病床前。看到儿子那一刻,临终前的父亲两眼是放光的。王荣勇说:“大学毕业后,和父亲见面不超过五次,这会是我心里一辈子的坎。干我们这行,对家庭,对亲人,总是亏欠。”大年初四,王荣勇回到工作岗位,悲伤只能埋藏在内心深处。

父亲去世后,弟弟在外地工作,母亲一个人在聊城老家,王荣勇总是担忧,就将母亲接到工地一起生活,想着离家多年的自己能尽尽孝道,照顾母亲。想法美好,现实却很残酷,他每天忙得昏天暗地,虽然和母亲同在一地,但是在一起的时间少得可怜。在老家时,老人时常抱怨儿子没有时间和自己打电话:“你再忙,连打个电话的时间都没有吗?”在项目上住了三个月,目睹儿子每天的工作强度,母亲只能心疼地偷偷抹眼泪。

2013年5月28日,厦漳大桥正式通车。一座桥改变一座城,至此,厦门市区到漳州港区由原来2个小时车程,缩短为30分钟,厦漳两地实现快速对接。王荣勇百感交集,泪水不由自主往下流,他和60多个伙伴走到这一刻,真的太不容易。

每一座桥都值得跨越

2013年11月,王荣勇被调往福州绕城A2项目,身份再次转变——总工程师,责任更重。这是他第一次作为项目技术负责人开展工作,需要更全面的能力。那一年,31岁的总工程师王荣勇要攻克的对象,从斜拉桥换成刚构桥。同样是跨海大桥,但面临的技术挑战截然不同。刚构桥主要承重结构是梁与桥墩固结的刚架结构,由于墩梁固结,使得梁和桥墩整体受力,桥墩不仅承受梁上荷载引起的竖向压力,还承担弯矩和水平推力。这让喜欢挑战的王荣勇内心涌动着一股呼之欲出的悸动。

通过前期建桥积累的经验,结合大桥所处的海洋环境和地质水文情况,王荣勇创新性提出“吹填施工平台+钢板桩施工”方案。虽然这期间,福州经历了一次超级台风,台风之后又是洪水,但是在保证施工安全质量基础上,王荣勇带领团队提前近2个月完成施工任务,为项目节约成本约320万元。

2016年10月,完成福州绕城A2项目建设任务后,王荣勇马不停蹄奔赴新“战场”,挑起大梁,成為泉厦漳联盟路A3项目的项目经理。又是一座跨海大桥,泉厦漳联盟路项目是泉州市第一个“PPP”模式高速公路项目,其标杆的定位备受各方瞩目。

担任项目经理后,王荣勇在注重技术创新基础上,更加着眼于工程管理大局。他带着一帮年轻人冲在最前面,他知道,工程安全质量的管理基础在方案,最关键的却是人。他将精细化施工和标准化管理有机结合,提出“当大国工匠,建品质工程”理念,推出班组作业标准化管理方案,在施工现场导入6S管理和“六步走班循环”班组管理模式,实现班组工厂化、规范化管理。

王荣勇即使工作再忙,每天都抽出时间学习,只要看到好做法、好经验,总是第一时间转发到工作群,督促大家学习落实,并鼓励年轻人多带着问题学习。项目管理,他推行“计划、落实、整改、总结、提升”工作方针,每月初都会详细制定任务目标,要求团队逐条对照落实。每周一例会、每月一总结,半年、一年则要梳理总结一次,解决遗留问题、部署重点工作。

巩锋是泉厦漳联盟路A3项目安全总监,在他印象中,王荣勇外表瘦瘦小小,却有着极大能量,“一直鼓励我们年轻人放手去工作,有问题他扛,虽然工作繁多,但是事事亲力亲为”。当时主桥施工是安海湾特大桥的重中之重,每天,王荣勇都带着巩锋爬上40米高的主桥,仔细巡逻,认真检查,施工现场班组作业标准化是他一再强调的重点。巩锋说,“工作上虽然严苛,但是他给我们足够发挥的空间,生活上对我们的关怀无微不至,逢年过节大都是在一起,也会关心年轻人的情感和家庭生活,所以和他一起工作,我们很安心,又舒心”。

2020年12月25日,福建泉厦漳城市联盟路泉州段正式通车,为闽西南协同发展区再添一条交通“大动脉”。该项目通车也标志着泉州环城高速成功“闭环”,实现全线通车。那一刻,王荣勇特别激动,颇有成就感。这个项目收获了很多荣誉,是名符其实的大满贯项目。

项目成功的同时,王荣勇个人也收获颇丰,有了家庭,有了孩子,其主导的深水基础创新工作室获得中国交建示范性劳模(工匠人才)创新工作室授牌,为公司培养了大量青年技术人才。他还获评福建省“五一劳动奖章”、福建省“金牌工人”,以及福建省重点项目“建设功臣”等一系列荣誉。

当下,肩负着公司做大福建普通公路市场责任使命,王荣勇成为晋江东部快速通道A2项目负责人,他的新身份是项目党支部书记,也就此拉开修建普通公路项目战线。为了交上一份合格答卷,他总结高速公路工程项目管理经验,引入普通公路项目,高标准、严要求,带领团队打造令人耳目一新的标准化普通公路建设工地……

王荣勇知道,只有严格标准,工作质量、效率、品质才能提升。工作14年,他的青春在工地绽放。有遗憾吗?当然有。母亲已经瘫痪五年,他不能侍奉左右,每次视频,母亲在那头抹泪,他在这头掉泪。再过两年,女儿到了上学年纪,就不能跟着自己,以工地为家……但是没有办法,即使再难,咬着牙,也要负重前行。

“等孩子长大,我要带着她去看看每一个我工作的地方,给她讲讲背后的故事。”王荣勇说,当年怀揣路桥人的信念和理想来到厦门公司,逢山开路、遇水架桥,一步步朝自己的梦想迈进,虽然以不同身份参与了几个项目,但是成绩只属于过去。未来的路,必须调整心态,从零出发,去挑战更大更艰巨的任务。“我愿意在钢筋混凝土‘丛林’中,一直战斗下去。”

责任编辑 王碧清