海军航空大学某基地舰载机飞行教官群体:“飞鲨勇士”,征战海天

2022-03-01张惠清孙飞杨皓

张惠清 孙飞 杨皓

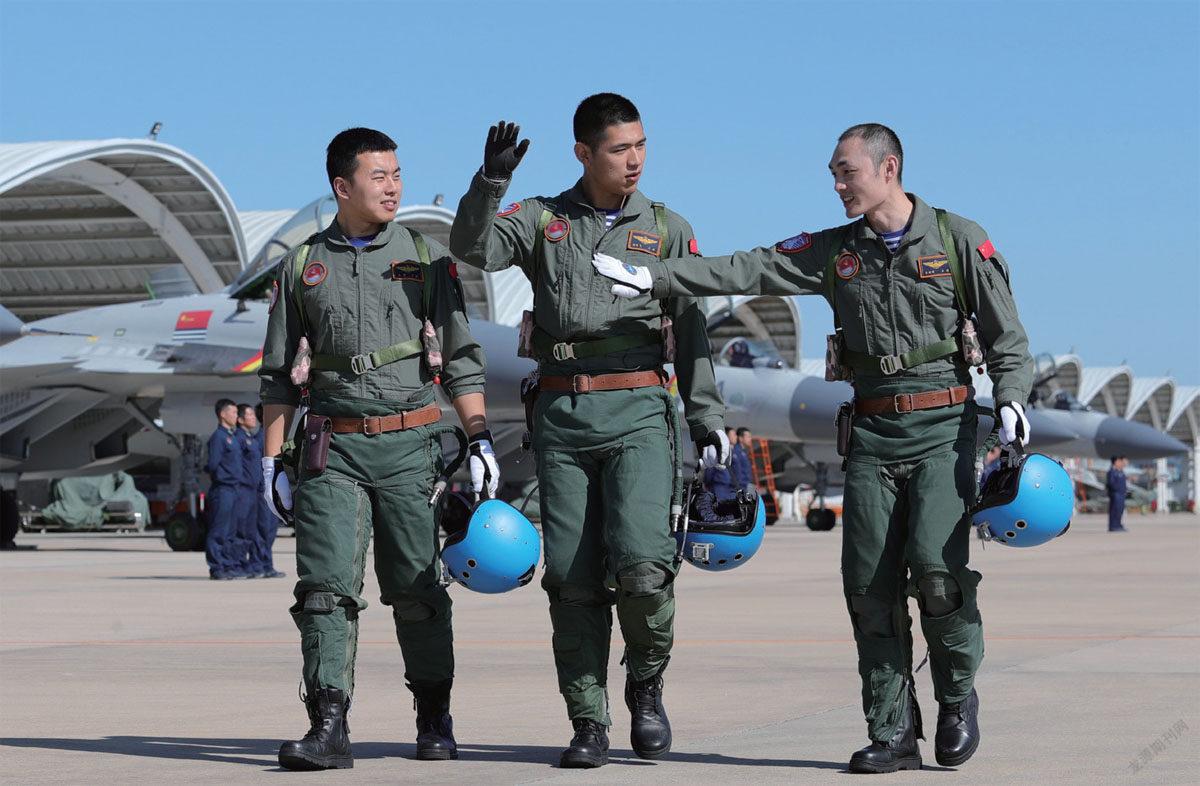

2021年12月7日下午,渤海之滨,海军航空大学某基地,一场陆基模拟着舰训练正火热展开。

随着一阵轰鸣声,“90后”飞行员杨臻驾驶歼-15战机,在着舰指挥官孙宝嵩的指挥下,顺利降落在“黑区”第二道拦阻索的位置,继而再度升空……

“黑区”——着舰飞行训练时模拟航母甲板的着陆区。从空中俯瞰,“黑区”就像一条细细的“黑线”。舰载机着陆如何精准对准这条“黑线”,可谓“刀尖舞”“针尖活”。而在真正航母甲板上着舰,更加考验着飞行员们的技术。因此,舰载机飞行员,是世界公认高危职业之一,也被称为“刀尖上的舞者”。

海军航空大学某基地舰载机飞行教官群体组建成立以来,从“0”到“1”、从“1”到“多”的量变积累,再从“多”到“战”的质变跃升,舰载机飞行教官们将青春与激情写满海天,打造出舰载机飞行员培养的“中国样本”,飞出航母事业的一片天空。

集结

——“飞最好的飞机,把最好的飞机飞得最好”

2012年11月23日,对于航母舰载机事业来说,具有“里程碑”意义。

这一天,“航母战斗机英雄试飞员”戴明盟驾驶歼-15战机,在辽宁舰上实现首次成功着舰,标志着中国航母舰载机飞行员实现从“0”到“1”的突破。

这一天,参加航母舰载机飞行员选拔的孙宝嵩、王勇、杨勇等人正在北京体检。得知这一消息,他们心潮澎湃。舰载机是航母核心战斗力,舰载机飞行员就是航母战斗力最锋锐的刀尖。真正的勇者,不会放弃成为“刀尖”的机会。

在航母舰载机部队招飞期间,孙宝嵩刚刚斩获空军首届“金头盔”桂冠,“在原单位发展形势一片大好”。他却坚持“换一条跑道”,执意当一名舰载战斗机飞行员。他暗下决心:“一定要飞最好的飞机,把最好的飞机飞得最好!”

“要是再年轻20岁,我也要去试一试!”临别时,师长说的话,孙宝嵩记忆犹新。

王勇的偶像是“海空卫士”王伟,曾多次执行驱离外机任务。尽管舰载机飞行员的风险系数要比一般战斗机的高出很多倍,但当选拔小组成员征求意见时,他却坚定地说:“就算是刀山火海,我也要闯一闯!”

“飞向更远的海、飞向更深的蓝,向未知和极限发起挑战”,是这群飞行员的梦想。如同孙宝嵩、王勇一样,罗胡立丹、杨勇、丁阳、艾群、曹先建、祝志强等飞行员,从全国各地奔赴而来,为了同一个梦想、朝着同一个方向集结。

彼时,他们未曾想到,多年后,他们将成为中国首批舰载机飞行教官,为实现百年航母梦培育更多“飞鲨勇士”。

舰载机飞行着舰操纵方式跟陆基飞行时完全相反,要采用“反区操纵”方式。为练好反区操纵,他们把自己“绑”在模拟机上反复练习。

最终,新一批舰载机飞行员迎来昼间航母资质认证。看灯、对中、保角……孙宝嵩率先架机着舰,稳稳地挂上了第二道索,随后,同批其他飞行员依次着舰成功。

与此同时,作为新生力量,海军青少年航校的一批批飞行人才苗子也陆续集结于此。

为适应海军转型建设要求,提升飞行人才选拔培养质效,海军自2015年起,依托部分省級示范高中创办青少年航校,从应届初中毕业生中选拔综合素质优秀的学生,作为飞行人才苗子进行早期培养。

“赤子凌云,传承英雄战斗魂;飞鲨击空,共赴大国强军梦……”今年国庆节期间,一部海军招飞宣传片《海·选》在互联网和微信群“疯传”,吸引无数青年学子踊跃报名招飞。一批批献身海军、矢志海空的飞行人才苗子,如雨后春笋,胸怀理想和抱负,从这里扬帆启航。

拓荒

——“我们是舰载事业的孩子,舰载事业也是我们的孩子”

一批舰载机飞行员转身为飞行教官,勇敢担起舰载机人才培养时代重任。

能不能培养一支过硬的舰载机飞行员队伍,事关航母战斗力生成的关键。组建大会上,舰载机训练团首任团长王勇双手擎起军旗,感到这面军旗的使命之重、责任之大,“必须要扛起重任,将团队带好,把培养飞行员任务完成好”。

“再难也要干出来!这么光荣的任务交给我们,我们责无旁贷。”这是该基地飞行教官群体坚如磐石的信念和矢志不渝的追求。

托举中国舰载机起飞的地方,曾经是背山临海的一片荒地。我国舰载机人才培养事业,就是从这里起步。

组建之初,面对缺教材、缺标准规范、缺组训经验的困境,孙宝嵩、王勇带领教官团队开始一场“拓荒之旅”。他们坚持边训练、边总结、边完善、边固化,每天下了训练场就上另一个“战场”。

在编写飞行手册时,为确保低空山谷飞行课目相关动作与数据准确性、安全性,王勇、艾群等教官针对桥梁、风车、电线杆等可能危及低空飞行安全的障碍物,逐一进行标注。随后,他们按照预设航线飞了一遍又一遍,精准验证每个数据,最后形成一条安全科学的低空航线。

正是靠着这股韧劲,他们先后制定了《歼-15飞行训练大纲》《歼-15飞行手册》《教练机飞行手册》等多种教学资料,规范组训流程,建立飞行训练计划协商和空地勤交流制度机制,开展培养模式研究、空域精细化管理、塔台指挥模式改革等重难点任务攻关,有效提升了训练效益。

焚膏继晷,夜以继日。和教官王勇一样,丁阳、曹先建等教官“客串”训练参谋,从最基础的训练计划开始逐级完善;祝志强、罗胡立丹、杨勇等教官担任课目负责人,逐个专业攻关破难……他们用资料的“厚度”奠基了舰载战斗飞行人才培养的“高度”。

曾几何时,“吵架”成了飞行教官们很常见的沟通方式。“当时大家都在摸着石头过河,最开始谁也不知道标准是什么,谁也说服不了谁。”该基地政治委员李明说。

每一次“吵架”只有一个结果,便是达成进一步共识。每一次共识形成,便是又一个探索成果的固化。教官们知道,标准是在一次次实践中检验出的——通过不断验证,最终才能接近正确答案。

“时代选择了我们,我们绝不能辜负这个时代。”面对时代赋予的使命,他们不敢有半分懈怠。

在丁阳看来,中国舰载战斗机飞行员培养体系的建立,是一条别人没有走过的道路。在这样的道路上,迈出的每一步都是创业。“我们是舰载事业的孩子,舰载事业也是我们的孩子。”

湖南人丁阳身上有种特有的“霸蛮”劲儿,“不服输”三个字贯穿他整个飞行生涯。建立舰载战斗机飞行员培养体系的过程充满未知和挑战,这正是丁阳想要的:“干就要干别人干不了的,做就要做开创性的。”他全身心扑在工作上,高强度、长时间的飞行让他的腰椎5节突出了4节。每次飞行结束后,丁阳都要针对学员不同的技术特点、掌握程度撰写带教体会。“那时候,工作的快感让我像‘打了鸡血一样’,只要一飞起来,我就忘记身体上的疼痛。”深夜,飞完模拟器的学员在回宿舍的路上,时常能看到丁阳房间的窗口仍透出灯光,仿佛指引他们精准着舰的灯光一般,标记出通往成功的航线。

为尽快让舰载机飞行人才培养形成体系,第一批舰载战斗机飞行员孙政雄带着飞行教官们悉心摸索,“白加黑”“五加二”是常态,最终形成一套系统的舰载理念培养方案。

孙政雄要求每位学员必须认真、自主准备次日的飞行课目,每次飞行前都会现场提问,有的学员刚开始并未放到心上,以为只是“走个流程”,回答时支支吾吾。孙政雄当即让这个学员“下飞机,回去继续准备!”

在这种严苛教学模式下,学员们高标准严要求,对“精准、守纪、零容忍”的舰载飞行铁律有了更深的理解,舰载的种子被播种在每名学员心中,洒遍舰载机飞行人才培养各个链路。

遇见大时代,是军人的幸运。从陆基到舰基,从单机到编队,从昼间到夜间,舰载机飞行人才队伍以一种加速度的方式壮大发展着,尽管前方布满无数荆棘,无论遇到多大的挑战,承受多大的压力,他们仍一往无前,砥砺前行。

无畏

——“舰载机事业必须有人去干,那就必然会有牺牲,但我们干舰载机事业的信念从未动摇”

任何事业开辟过程中,总是会经历风雨。在该基地采访,“张超”,是一个绕不过去的名字。

2016年4月27日,29岁的张超在驾驶舰载战斗机进行陆基模拟着舰接地时,突发电传故障。为保住战机,他错过最佳跳伞时机,倒在成为舰载机飞行员的“最后一个架次”。

在张超牺牲前的4月6日,曹先建驾驶歼-15战机升空训练,飞行中,突遇险情,飞控系统工作异常。为挽救战机,他放弃最佳逃生时机,直至战机坠海前2秒才被迫跳伞,胸椎、腰椎、尾椎等多处爆裂性骨折。

身体健康的流失、亲密战友的离去、飞行事业的阻碍,短短时间内,曹先建的人生失去了原本明晰的方向。

而这不仅是他个人前途的至暗时刻,也是中国航母舰载机飞行事业的低谷。

这份痛时刻提醒舰载飞行教官们:航母舰载飞行事业开拓前进的道路并不平坦,时刻面临着巨大的风险和挑战。

斯人已逝,壮志长存。张超的飞行梦想也是所有飞行员的梦想:让人民海军从大海上飞起来,飞向远海大洋,不畏风雨,就算付出生命的代价,也要振翅高飞!

“张超用自己年轻的生命为航母事业开拓道路,他的身影就是我们飞行的标杆!”张超牺牲并未让后来者退缩,在选拔新一批舰载机飞行员时,来自海军和空军航空兵部队更多飞行员报名申请加入这个年轻团队,甚至有地方青年打电话给海军有关部门,询问如何才能成为舰载机飞行员。

2016年11月30日,中央军委追授张超同志“逐梦海天的强军先锋”荣誉称号命名大会隆重举行。

那一天,在命令大会现场,新一批飞行员举起右手庄严宣誓:“我志愿投身航母舰载机事业,听党指挥,忠诚使命……”

张超被永远刻进一支部队的图腾。他的牺牲,让这群年轻的飞行员迎难而上,激发出他们更大的勇气。

很快,孙宝嵩身先士卒,驾机冲上云霄。其他飞行员纷纷用更高强度、更高水平的训练来向烈士张超致敬。

曹先建在医院治疗期间,为能尽快回到战机上,伤口刚拆线,就缠着医生为自己制定康复运动计划。从试着慢慢行走到慢慢蹲下、慢慢站起,他顽强地朝着自己的目标,靠近靠近再靠近……

14个月后,他凭惊人毅力和勇气重返蓝天,创造了身负重伤419天、术后复飞仅70天便成功着舰的奇迹。

曹先建说:“向海而兴,背海而衰。舰载机事业必须有人去干,那就必然会有牺牲。战友牺牲了,但我们干舰载机事业的信念从未动摇。”

舰载机飞行员时刻与风险为伍、与死神相伴,从事的是世界上最危险的职业。他们从不吝惜自己的热血乃至生命,从成为舰载机飞行员那天起,就做好挑战世界难题,为舰载事业献出一切的准备。

舰载机试飞初期,国外对我实行技术封锁,舰载机还未列装,试飞机场仍处于施工状态,着舰速度控制多少,油门如何使用……这些看似最基本的问题,却连飞机研制人员都无法给出准确答复。以戴明盟为代表的第一批舰载机试飞员面前根本就没有路。“没有路,就闯出一条我们自己的舰载机道路!”

面对道道难关险阻,飞行教官不畏惧退缩,迎难而上,一步步向前摸索,一次次驾机检验航线的合理性,又一次次将制订的方案推翻重来。

舰载机飞行员对危险和牺牲不能有丝毫胆怯。

去年12月16日,教官杨勇与战友驾驶战机进行高空课目训练。当达到万米高空时,战机突发告警,故障清单显示“座舱失密”。

此时下降高度需要穿越民航航路,可能危及民航安全,楊勇没有贸然下降高度。座舱失密导致空气变得越来越稀薄,没过多久,杨勇听力暂时下降,与后舱战友沟通,需要扯着嗓子大喊。

为了防止陷入晕厥,他和战友约定,每隔5秒交流一次。

生死关头,塔台立即与民航协调,指挥杨勇穿越民航航路,紧急下降高度。此时的杨勇由于缺氧和气压急剧变化,胸口像压着一块巨石,他强忍身体不适,顽强操作,与战友密切协同,成功返场。

今年9月,梁李彬在低空山谷飞行训练中,突遇鸟撞飞机特情,在前座舱盖受损面积近80%、无线电几乎无法听清的情况下,在近700公里/小时的飞行速度下精准操控飞机,安全驾机着陆。

类似“空中历险”在该基地飞行教官群体中,几乎每个人都有。训练团政委邱建厂说:“他们用‘拎着脑袋干事业’的实际行动扛起使命、书写忠诚。”

舰载机是航母作战力量的一把尖刀,是我军新型作战力量的突出代表。一批批舰载机飞行员一批批舰载机飞行员无惧风险,勇闯海天,投身祖国的航母事业,用血性胆气和使命担当,飞出中国军人的强军梦想和时代风采,激励着一大批有志青年积极踊跃参军报国,投身强军兴军伟业。

铁律

——“把‘精准、守纪、零容忍’的舰载飞行铁律,贯穿培养全程、植入学员血脉”

飞行是勇敢者的事业,而舰载机飞行员,更是直接与死神“过招”。有资料显示:外国舰载机80%的飞行事故发生在着舰过程中。

无论课堂教学,还是飞行训练,10多年探索路上,他们始终坚持不放过任何一个疑点、不放过任何一个隐患、不放过任何一个差错,把“精准、守纪、零容忍”的舰载飞行铁律,贯穿培养全程、植入学员血脉,有效提高了防范风险、抵御风险能力。

来当教官之前,王勇是舰载机一线作战部队的尖子飞行员,成为飞行教官后,他把自身这种高标准、严要求带到了首期生长班的教学中。

一次训练中,一名生长班学员因高度保持得不好,被王勇痛批。“他会让你把每一次训练当做第一次飞行来认真对待。”这名学员深有感触地说:“高度300米就是300米,绝对不能是301米或299米。就是这种精准、守纪、零容忍的态度。”

“如果你再这么飞,我是不会让你上舰的。”这是“黑面教官”王勇经常挂在嘴边的一句话,但不是危言耸听。前不久,两名学员因陆基模拟着舰考核成绩不合格被淘汰。

就是这种近乎严苛的要求,让飞行学员在上舰之路练硬了翅膀。

2020年9月上旬的一天,学员张宇亮驾驶歼-15战机进行特技训练。10时36分,“主警告”灯突然闪亮,故障清单屏幕显示“左发降转”。

歼-15作为双发战机,一侧发动机降低转速后,会使推力下降,进而可能引发刹车、起降装置、操纵系统等故障,给飞行员保持战机状态带来困难,飞行操纵难度和风险急剧升高。这一特情,对于年轻的张宇亮是一个极大考验。

在惊心动魄的1分多钟内,张宇亮严格执行舰载飞行铁律,完成近百次零失误的判断与操作,果断建立单发着陆航线,最终安全着陆。

LSO,即LandingSignalOfficer的简称,中文翻译为“着舰指挥官”。航母舰载机着舰指挥,是舰载航空兵区别于所有陆基航空兵的全新领域。着舰指挥官,要全心全意守护“刀尖上的舞者”,确保战机着舰挂索万无一失。

没有着舰指挥官,就没有舰载机安全顺利着舰。“整个航母的安全底线,就是LSO的安全底线。”罗胡立丹说。

担任着舰指挥官后,罗胡立丹发现,飞行员在执行一些指令时,普遍存在短暂的迟疑。

“指令冗长,不利于飞行员及时作出反应,能不能精简指令,建立一套更加符合发音习惯的着舰指挥术语?”罗胡立丹的这一想法,得到了其他着舰指挥官的一致认同。

发现问题容易,解决问题难。在2个多月时间里,罗胡立丹带领团队连续攻关,一条指令一条指令地修改、一遍又一遍地模拟指挥、一次又一次地征求意见,最终形成了一套精简高效的指挥术语体系。

“空中最大限度放手,地面最大程度讲评”,是该飞行教官群体有效的带教培养方法。

他们紧贴未来作战需求,坚持教学法研究、质量分析、因人施教等制度,让学员快速积累经验、提升视野格局、增长打赢本领。

每一架次飞行结束后,学员都会拿到一个分数。这个分数不是教官根据印象打的,而是根据学员飞的每一个数据而给出的成绩。

“飞得好与不好,数据来说话,我们有一套科学的数据打分系统。”这套数字化打分系统,是罗胡立丹与模拟训练中心副主任谭伟创新研发的。

他们把数字化的训练培养理念融入飞行,将上千种数据绘制成一张张飞行曲线图,透过曲线图上的波峰和波谷,分析飞机姿态与图像的契合点,最终将庞大的数据流凝聚到LSO工作站每名教官手中那块50平方厘米的平板上。

“治兵不知九变之术,虽知五利,不能得人之用矣。”采訪中,罗胡立丹引用《孙子兵法》中的一段话描叙未来战争,“脖子以上的战争,打的是技能、拼的是智能”。

“科研创新不仅是‘一支笔一摞纸’的变化,更是对精准、守纪、零容忍这个舰载铁律科学化、规范化的诠释。”罗胡立丹说。

奋进

——“从‘能上舰’到‘能打仗’,我们还有很长的路要走”

在该基地,通往训练场的主干道旁,矗立着一座由不同字体“战”字组成的红色雕塑——“战立方”。

“战立方”,寓意着这支部队的鲜明特色,也代表着飞行教官群体“以战领训、为战育人”的不懈追求。

完成航母昼间着舰资质认证,接过认证证书那一刻,陈亚凡下意识地挺直了胸。

“别得意!飞行员不等于战斗员!”团长王勇表情严肃。因为他知道,着舰,只是迈入“尾钩俱乐部”的门槛,离能战斗还有很长的路要走。

对这句话,2名年轻教官有着切身的体会。

那次“二对一”空中对抗训练中,他们驾驶战机,按照既定训练方式,迅速拉大距离,打开雷达对目标进行搜索。

谁知,对手突然实施机动干扰,滚转、切半径……一连串大载荷高难度战术动作后,发起迅猛攻击。几个回合下来,2人被打得晕头转向,毫无招架之力。

整场对抗,他们始终盯着仪表,用数据锁定对手,但凡数据跟不上对手的动作,就处于“两眼一抹黑”状态。

“从能上舰到能打仗,每一步都是爬坡过坎。”讲评时,王勇反思,如果按照固定模式飞着长年不变的战法,飞行员的空战素养和战斗作风就难以得到锤炼,打仗的潜能和激情就难以得到激发。

雄鹰不仅要换羽振翅,更要飞向战场。对于飞行教官来说,在“0”到“1”、“1”到“多”的量变跨越基础上,实现“多”到“战”的质变升级,已成为他们更高的追求。

飞出“战味”,必须将实战思维融入到每个课目、每个架次、每个动作中。飞行教官罗胡立丹经常对学员讲:“舰载机飞行员必须在飞之初就要立起实战思维。”

那是一次战术训练——由于受到逆风影响,一名飞行学员比預定时间晚2分钟到达规定点位,结果受到罗胡立丹的严厉批评。

这名学员满脸委屈:“我完全按照要求做战术动作,风力影响不在个人掌控范围之内。”罗胡立丹语重心长地说,信息化战场瞬息万变,贻误战机1秒钟,都可能遭到毁灭性打击,何况是2分钟。

在飞行教官群体中,“升空就是作战,起飞就是迎敌”是罗胡立丹的标签,“宁要紧贴实战的低分,不要脱离实战的高分”是王勇的座右铭。

那是一次特技飞行训练——有一名飞行学员在完成上升急转机动时,只盯着大纲规定的参数做动作,忽视了速度和高度的变化。王勇没有犹豫,直接给出了当天全场最低分。在他看来,平时这样训练,战时是要付出生命代价的。

思想上的壁垒逐渐打破,还要在行动上敢于放手。教官们打破“保姆式”带教训练模式,在各种危情险局中锤炼学员的实战能力。

飞行没有教条主义。实战不会有预演,远海的海况和水文条件更为复杂,学员们必须学会处理突发情况。

那是一次航线课目训练——有一名飞行学员驾驶战机刚起飞不久,海上雾气越来越浓。孙宝嵩当即决定改换训练课目,下令这名飞行学员“转入复杂气象训练课目”。

“能上舰的飞行员和能打仗的战斗员从眼神上就不一样。”艾群经常在飞行间隙和多次参加部队大项任务的学员宋景玉探讨空战问题,并将点滴积累记在自己的“实战笔记”上。

采访中,一名年轻飞行教官告诉记者,“实战思维”有一个阈值,当积累到一定程度,量变引发质变,就会出现“实战跃迁”。

今年年初大雾频发,这名教官抓住这次实战训练的绝好时机,在能见度低、观察盲区较多的复杂环境下,积极开展海面低空突防训练。前不久编队飞行时,这名教官驾驶的战机突遇云层,他迅速操纵战机下降高度、改变航线,成功化解战机入云积冰风险,顺利完成后续突防训练……

近年来,低空战术机动、对地突击、空战对抗……这些原本只有在作战部队才会开展的实战化课目,相继出现在该基地训练场上。一场场头脑风暴式的探讨,让教官们对实战化思想理念有了新的认识和理解;一次次实打实的空战对抗,让教官们在不断逼近实战化的条件下检验战术战法。

传承

——“教官团队呈现出梯次衔接、良性循环、人才辈出的生动局面”

迎着凛冽海风,海军航空大学某基地外场,新一批学员考前誓师大会,在歼-15战机面前隆重举行。

随后,年龄最小的学员刘滕,驾驶战机飞往“考场”。当期盼已久的辽宁舰出现在眼前,他深吸一口气,将注意力集中在仪表盘上。

4道拦阻索,如琴弦般横跨航母甲板。学员要在复杂海况和航母不断移动的情况下,精准挂住其中一道拦阻索。

在着舰指挥官孙宝嵩精准引导下,刘滕驾驶战机顺利着舰,以千钧之势“拨弦”,瞬间将拦阻索拉成一个胜利的“V”字。经历这样数架次起降考核,刘滕取得了上舰资格证,如愿成为“尾钩俱乐部”的最年轻成员。

舰载机飞行学员航母资质认证,是团长王勇挂在嘴边的“第二次高考”,也是新飞行员飞向航母、飞向战场的“赶考”。

那年,飞行教官期盼的海军首批生长期班学员如期而至。

为探索生长期班学员上舰培养之路,他们倒排训练计划,细化质量标准,边组训边探索,最大限度激发学员潜能。

随着首批生长期班学员全部成功着舰,一条以“生长模式”批量培养舰载机飞行员的路径,走上了历史舞台。

“以前‘摸着石头过河’,现在有了清晰的成长“路线图”。编印各类教材,训练逐渐步入正轨,新员加入后,对什么时间飞什么课目心中有数,对每个阶段的训练内容、训练标准、训练要求都非常明确。”谈及培养模式的变化,孙宝嵩话语坚定又自信。

飞行员的职业生涯是有限的,适合飞行的黄金年龄只有短短数十年。孙宝嵩和同事们认为,只有使飞行学员尽早完成上舰飞行,人才培养使用的效益才能大幅提升。最优方式是从高中毕业生中招收飞行学员,进入航空大学直接培养。

经过反复摸索,他们成功打通生长培养链路,形成“改装模式”和“生长模式”双轨并行的舰载机飞行员培养格局,闯出了一条具有中国特色的舰载机飞行员培养新路,创造了单批次认证人数最多、平均年龄最小、培养周期最短等多项纪录。

自组建以来,他们先后培养出多批舰载机飞行员,实现了零星培养到批量培养的新跨越,具备昼夜间全时域教学能力,为航母体系作战能力建设作出了突出贡献。

这个平均年龄30多岁的教官群体,正以“飞鲨”起飞般的加速度大步追赶世界一流。这些跨越的背后,是领袖殷切嘱托的极大激励,是祖国繁荣富强的有力支撑,是海军转型建设的牵引带动,也是全体飞行教官的坚毅与付出。

培植森林,不仅要向外输送木材,更要留下优质树苗,这样才能生生不息。“作为舰载战斗机飞行员的培养出口,如何保持教官队伍始终充满活力?”

他们通过与部队双向交流、共享共用教官,老、中、青搭配的“育苗”方式,几年来,该基地逐渐形成金字塔比例的年龄结构,让团队呈现出梯次衔接、良性循环、人才辈出的生动局面。

“善之本在教,教之本在师。”该基地飞行教官群体坚持传作战之道、授胜战之技、解打赢之惑,不断提高理论教学和飞行带教能力,以教官自身的高标准,保证学员培养的高质量,立起了飞行教官的好样子。

为了帮助学员尽快形成“反区”操纵的肌肉记忆,教官们绞尽脑汁、想尽了办法。不飞行的日子里,模拟飞行室便成了最火热的训练场。

艾群带着学员从早练到晚,一练一整天。为了提升训练成绩,有的学员甚至睡在模拟飞行室。不到半年时间,所有模拟器的操纵杆被学员们“盘”得锃亮。

学高为师、身正为范。对待每一个学员,艾群都面对面讲解、手把手带教,他的驾驶技术、教学风格,深深地烙在学员心中。

翻看飞行教官花名册,在这条饱含汗水、泪水、血水的追梦之路上,这个群体日益年轻化:首次成功着舰的年龄从“70后”到“80后”,再到现在的“90后”……

航母“尾钩俱乐部”的照片墙上,从最初的几张照片,到现在密密麻麻挂满整片墙,飞行员培养周期较往年大幅缩短,实现了零星培养到批量生产的新跨越。

守望

——“他们把人生最宝贵的时光奉献给伟大祖国、伟大事业,我们也无怨无悔”

“我的‘飞爸’,身影如高山般伟岸,也如高山般遥远,总是说自己很忙。”这是丁赤赫对父亲丁阳的深刻印象。

从小生活在军营里,每天听着战斗机轰鸣,丁赤赫变成了一个小军迷。每次看到战机从头顶呼啸而过,他都会自豪地对小伙伴说:“那是我爸爸驾驶的飞机!”

选择了舰载机飞行员这个不同寻常的职业,就选择了常人难以想象的奉献和牺牲。家人的相伴、守望、牵挂,经年累月地向舰载机飞行员传递着信心、勇气和力量。

每当熟悉的战机轰鸣声响起,总会有许多军人的家属仰望天空,他们不知道正在天上驾驶战机的是不是自己的亲人,但他们默默祝福着每一架战机都能平安归来,他们有一个诗意的名字——望天族。

相对于飞行,守望也需要勇气,也考验毅力。

梁李彬就经历了一次“敞篷飞行”的险情。

那次险情,对梁李彬而言可能很平淡,但对妻子来说却是惊天动地。结婚近5年来,梁李彬的妻子吕慧感触颇深,笑着说:“日子平淡如水,我们是彼此情感的寄托。”

吕慧和梁李彬是“异地恋”。成为舰载机飞行员妻子后,为了支持丈夫的飞行梦想,吕慧辞掉工作,不远千里来到渤海湾畔,她自认为“等待也可以很温馨”。

“你用赤胆翱翔,我用真情守望。”舰载机飞行员的故事里,离不开家人的默默付出和奉献。当他们冲锋在海空一线,他们坚守着后方。

曹先建受伤前,家人尽管担心他的身体,但还是尊重他的选择,支持他的事业。受伤后,家人反复劝他安心养病,可他一心想着早日重返蓝天。

知子莫若父。父亲知道自己拗不过儿子,拉着曹先建的手说:“既然你铁心要飞,你就一心一意地飞吧!老爸支持你!全家都支持你……”

“此生我为你守候,来生你要与我相依。”英雄张超已去世五载,妻子張亚还时不时望向远处的天空,似乎看到曾经那个矫健的身影依然在远方翱翔。她回忆:“每当他跟我聊飞行,双眼就像在闪光。他清楚航母事业刚起步,更知道舰载机的风险,但那是他的梦想,他想去飞。”

正如一位家属所说,他们“加入舰载机飞行员队伍后,对家人缺席了很多,虽然有遗憾,但能把人生最宝贵的时光奉献给伟大祖国、伟大事业,我们也无怨无悔”!

梦想

——“我们会义无反顾地接过接力棒,矢志不渝挺进深蓝,不断刷新逐梦海天新高度”

深秋的渤海湾,天朗气清。辽宁舰劈波斩浪驶入这片海域,等候着新一批“刀尖舞者”的到来。

“在航母上着舰,是一名舰载机飞行员的圆梦时刻。走到今天这一步,团队中的每个人都付出了太多……”该基地空勤休息室里,飞行教官祝志强对即将进行昼间航母资质认证的年轻飞行员们说。

会上,祝志强讲得最多的不是飞行技术,而是梦想和付出,这让大家感到有些意外。

“航母事业凝结了几代人的心血,承载着中华民族走向伟大复兴的美好愿景。”送走学员,祝志强心生波澜。作为一名老飞行员,他对眼前辽宁舰停泊的这片海域再熟悉不过。

来到该基地,面对舰载机事业的千钧重担,祝志强心里的念头非常纯粹:敢闯敢试、苦练精飞,早日形成航母作战能力,决不让屈辱的历史在祖国的万里海疆重演。

这是个人的理想,更是民族的希冀。时间不等人,祝志强明白,海军转型建设路上,舰载机飞行员的培养必须换挡提速。

祝志强的这份执着信念,也是这群飞行教官群体的孜孜追求。

加速形成航母战斗力,走向远海、走向世界,需在提升舰载机飞行员能力素质和知识层次上积蓄能量。

“夜战”是现代战争发起的重要方式,“夜间起降”是航母战斗力生成的关键技能之一。

夜间着舰,最大的难题是能见度较差,没有周围环境作参考,需要仅靠航母甲板上灯光指示准确降落在狭小的甲板着舰区,对飞行员技术和胆量都是极大考验。

今年夏夜,渤海某海域,月黑风高,浪奔浪涌。该基地一批老飞行教官驾驶歼-15战机着舰,尾钩精准钩住拦阻索,战机稳稳落在辽宁舰甲板上,取得夜间航母资质认证。

这标志着他们具备了昼夜间全时域教学能力,为年轻教官夜间着舰探索积累了宝贵经验。

教官们精湛的飞行技术,是“征服”学员的底气。曹先建在重伤复飞之后第一次进行着舰资质认证考核便拿下满分;艾群在战友高速飞行时遭遇撞鸟、发动机停车后,以精准的判断力,护送战友驾驶战机顺利降落……

在实现中国梦强军梦的滚滚洪流中,每一代人有每一代人的长征路,每一代人都要走好自己的长征路。

在追逐梦想、探索前进的路上,每一个人都是奋斗者。担起加快航母部队战斗力生成这份使命,时刻以探新路、育火种、树标杆为己任,开拓进取、开创先河,是该基地飞行教官群体的历史责任。“梦想无止境。在培养舰载机飞行员的征程上,我们会义无反顾地接过接力棒,矢志不渝挺进深蓝,不断刷新逐梦海天新高度。”

潮起潮落,飞鲨逐梦。殷殷嘱托牢记心间,如山使命高举头顶。担当起党和人民赋予的新时代使命任务,飞行教官群体将奋斗与国家命运紧相连,把成长与强军步伐共频率,以昂扬的精神状态表达着对国家发展和军队改革的信心与热望,传递着对实现中国梦强军梦的践行与期冀。

责任编辑 华南