后路寰枢关节融合治疗颅底凹陷症伴寰枢椎脱位疗效 32 例报告

2022-02-28孟羿彬穆晨晨贺欣张嘉男黄云飞郝定均张新亮

孟羿彬 穆晨晨 贺欣 张嘉男 黄云飞 郝定均 张新亮

作者单位:710054 陕西,西安交通大学附属红会医院脊柱外科

1790 年,Ackermann 首次发现齿状突进入枕骨大孔,从而提出了颅底凹陷症 (basilar invagination,BI),即颅颈交界区的结构异常。对于无临床症状的BI,严密观察和保守治疗作为首选,而对于有临床症状的需采取手术干预。1934 年,Ebenius 首次向世界展示了治疗 BI 的手术技术。BI 合并寰枢关节脱位(atlantoaxial dislocation,AAD) 主要为先天性病因,对于外科技术也有很高要求。Menezes 等首次提出对于颅颈交界区结构异常的外科干预,压迫来自于腹侧还是背侧决定了手术入路,目前治疗 BI 伴AAD 的手术入路包括经口前后路联合手术、单纯前路、单纯后路手术。

2004 年 Goel报道了直接侧块固定技术治疗 BI伴 AAD,并取得了理想的临床效果,尽管已经改善了手术技术,但作者仍认为在暴露时应切断 C神经根。笔者的技术通过单纯后入路切复寰枢关节融合+寰枢后路融合内固定术,并能完整保留 C神经根。回顾性分析 2016 年 6 月至 2018 年 10 月,我院行手术治疗的 32 例 BI 并 AAD 患者,探讨这项技术的适用范围及初步临床效果。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1.纳入标准:BI 伴有脊髓损伤症状的 AAD 的患者。

2.排除标准:排除局部有感染和肿瘤的寰椎 BI伴 AAD 的患者。

二、一般资料

本组共纳入 32 例,其中男 18 例,女 14 例;年龄 24~56 岁,平均 (35.0±12.0) 岁。所有观察对象均获得机构审查委员会的批准并签署了知情同意,对所有患者术前及术后 5 天采用日本骨科协会(Japanese Orthopaedic Association,JOA) 评分评估治疗效果。

三、影像学分析

所有患者术前均接受颈部正侧位,必要时行张口位 X 线、颈枕部三维 CT 和颈椎 MRI 评估,术前及术后 5 天在三维 CT 上测量评价寰齿前间距 (atlantodental interval,ADI) 及延髓颈髓角(cervicomedullary angle,CMA),在术后随访中,均复查三维 CT 直至确定骨性融合。

四、手术方式

本研究所有手术均由有至少 20 年手术经验的脊柱外科医师主刀完成。所有患者术前行颅骨牵引,重量渐进式加至 5~7 kg,持续牵引 3~5 天后行床旁侧位及张口位 X 线检查,测量钱氏或麦氏线有无改善。必要时在心电图监测下行徒手颅骨牵引直接手法牵引下 X 线检查,本方法存在一定的风险,在持续牵引均无复位的情况下酌情使用。为避免医源性损伤,所有患者均在全麻诱导下行气管插管,麻醉成功后取俯卧位,在整个手术过程中,运用体感和运动诱发电位监测神经功能。取后正中切口,暴露枕颈区,分层剥离暴露枕骨大孔,寰椎后弓及枢椎椎板。操作中应注意避免损伤椎动脉及神经根。为了提高手术的安全性,手术中可使用关节镜辅助处理双侧关节突关节。本方法主要为本研究留下相关影像资料,不做常规使用。首先暴露出寰枢关节,使用自制寰枢关节处理器处理寰枢关节(图 1)。硬膜外静脉丛周围的 C神经复合体突出明显,易于损伤,为了避免静脉丛损伤,术中不分离C神经根,C神经复合体被直接拉向寰椎,为了保护神经根,在 C神经根和牵开器之间放置一小块吸收性明胶海绵,神经根每被牵拉 5 min 应放松 30 s,关节软骨采用高速磨钻广泛切除,然后取大块髂骨皮质骨和松质骨从寰枢关节囊充填。选择大骨块填充不仅是为了融合,同时增加关节间隙,有利于从枕骨大孔中拔出齿状突 (图 2)。术中使用颅骨牵引配合局部推压枢椎复位,寰椎后弓、枢椎椎板和棘突用高速磨钻去皮质处理,植入 C螺钉、C椎弓根螺钉,取一块大小适宜的自体髂骨植入寰椎后弓及枢椎椎板之间,C螺钉的放置是根据 Tan 等的方法进行的,对于寰椎后弓缺损的患者,寰枢椎融合是不可能完成的,因此,采用颈枕融合固定颅骨和 C椎体。在这种情况下,术前必须在三维 CT 上测量颅骨厚度。枕骨和 C椎板均用磨钻做去皮质处理,如前所述,在寰枢关节进行植骨,一块自体髂骨皮质骨和松质骨置于枕骨和 C椎板之间,冲洗后缝合伤口,并放置引流管。

图1 自制寰枢关节处理器Fig.1 Self-made atlantoaxial joint processo

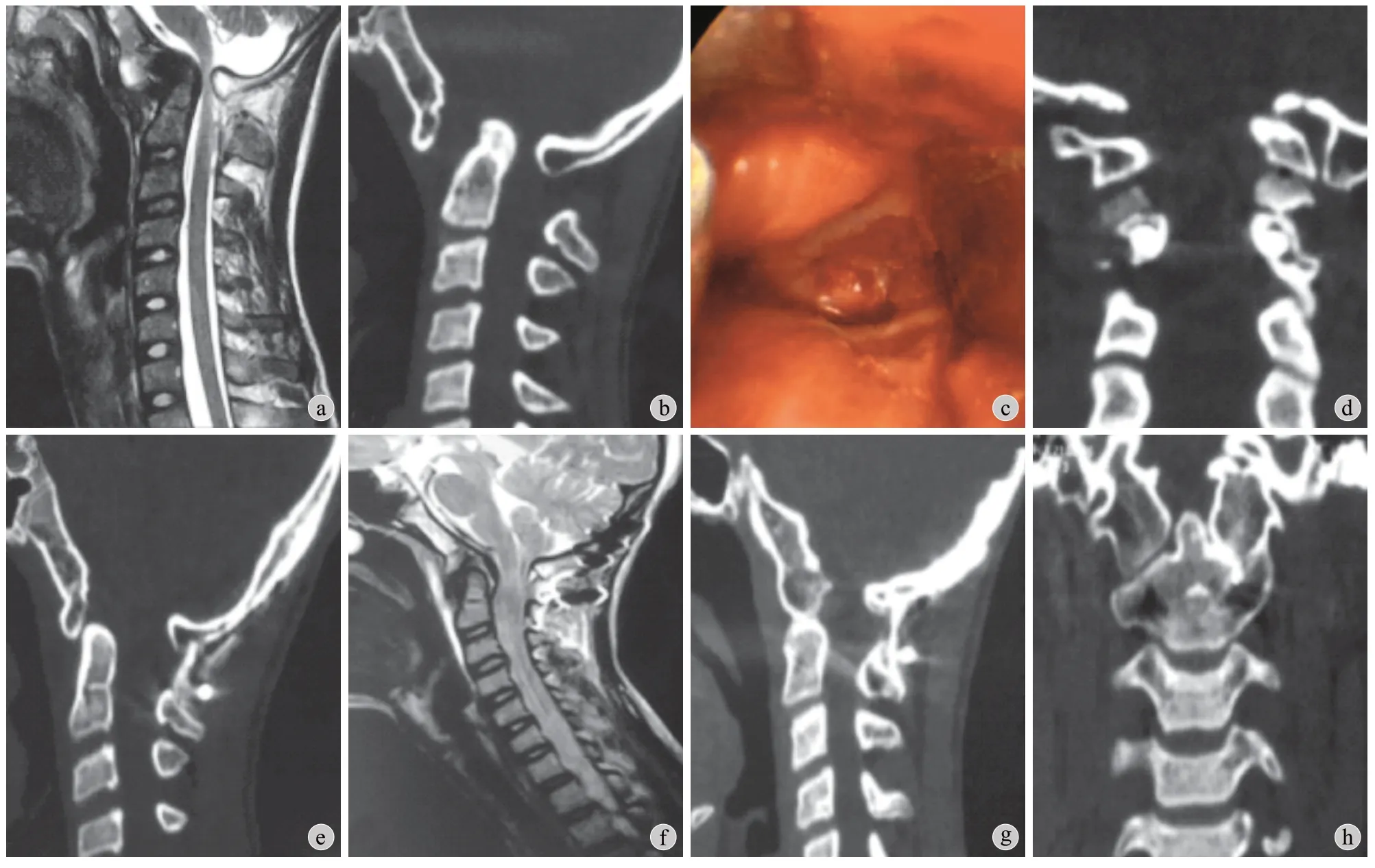

图2 a、b:术前 MRI 和 CT;c:手术过程中由关节镜辅助处理寰枢双侧小关节;d:取自髂骨的 2 块大块皮质骨用于支撑并融合寰枢关节;e:将一片自体髂骨皮质松质骨放置在枕骨和 C2 之间,用于枕颈融合术;f:术后 MRI;g、h:术后 9 个月,CT 扫描显示寰枢椎和枕颈关节融合Fig.2 a -b:Preoperative MRI and CT images;c:Arthroscopic treatment of atlantoaxial bilateral facet joints during operation;d:Two large cortical bones taken from the ilium were used to support and fuse the atlantoaxial joint;e:A piece of autogenous ilium cortical cancellous bone was placed between the occipital bone and C2 for occipital-cervical fusion;f:Postoperative MRI image;g -h:CT images showed the fusion of atlantoaxial and occipital-cervical joints 9 months after operation

五、统计学处理

采用 SPSS 19.0 软件进行统计学分析,术前与术后 JOA 评分比较采用两独立样本的检验,采用双侧检验,<0.05 为差异有统计学意义。

结果

本组随访时间 6~19 个月,平均 (15.42±2.63)个月,无一例内固定失败,在末次随访中,所有患者均获得骨性融合,术后神经症状恢复持续时间为5 天至 11 个月,平均 2 个月。术中无神经血管损伤或术后神经功能恶化,26 例术后出现骶髂部疼痛,但均在 1 个月内自行缓解,1 例术后 C神经根麻痹,术后 2 个月恢复良好;项背部疼痛 1 例,切口延迟愈合 2 例,术后 3 个月内循序渐进行局部功能锻炼后疼痛缓解,2 例伤口延迟愈合患者在积极更换辅料后也获得愈合。

本研究中未出现重要的血管神经损伤,但由于该部位解剖结构复杂,在寰枢椎手术中仍是一个较大的风险。首先,在暴露时,高速磨钻可能会损伤静脉丛或椎动脉;其次,上颈椎区的螺钉植入可能损伤脊髓和椎动脉。在植入螺钉前,在术前 CT 上测量椎弓根面积可以减少并发症的发生率,术中 C 型臂 X 线机的使用可以帮助发现植入不当的螺钉,即便如此,未出现血管神经损伤也并不意味着螺钉植入完全准确。病例的临床资料及评分见表 1。典型病例见图 3。

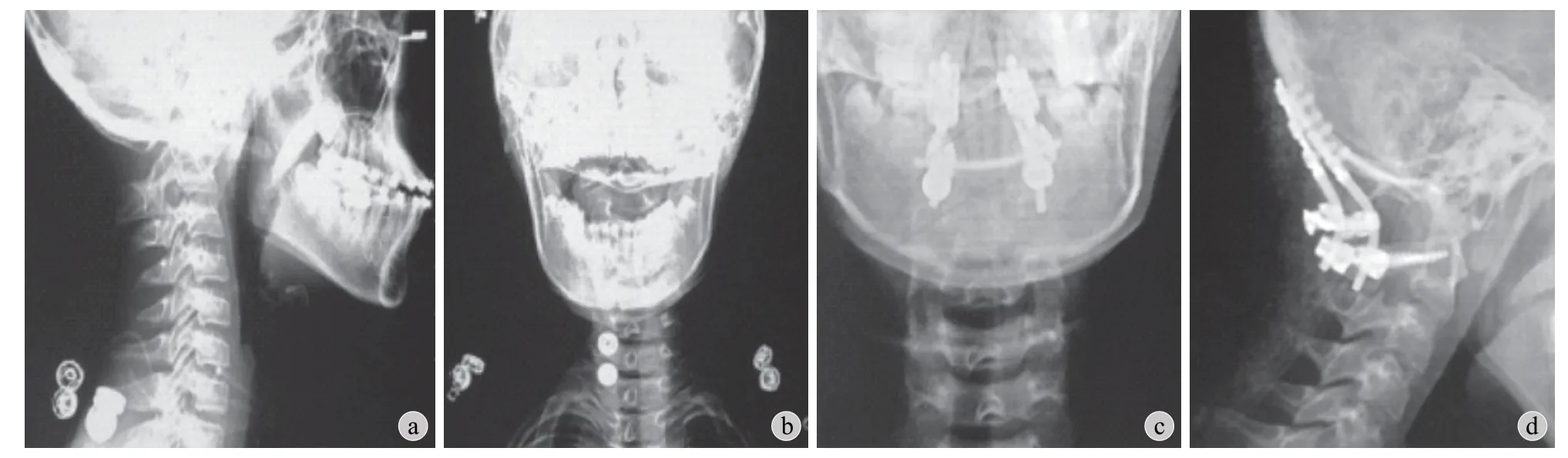

图3 患者,男,15 岁,术前颈椎正侧位 X 线片 (a、b) 及术后正侧位 X 线片 (c、d) 显示钉棒位置良好Fig.3 Male,15 years old.Preoperative (a,b) and postoperative (c,d) AP and lateral images of the cervical spine showed good positions of the nails and rods

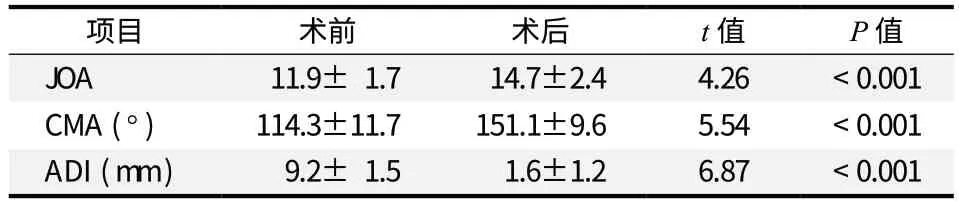

表1 本组患者术前与术后临床评价指标 ( x-±s )Tab.1 Clinical evaluation indexes before and after operation (x-± s)

讨 论

BI 伴 AAD 可能导致进行性脊髓受压症状,造成严重的神经功能障碍乃至死亡,解除神经压迫,矫正畸形和提供最佳的稳定性是基础的治疗原则。相关报道提出了几种治疗 BI 的手术方式,一些案例表明,保守治疗通常难以取得满意的效果,需要早期行寰枢融合或寰枕融合。BI 的传统治疗方式是前路经口咽入路齿状突切除,二期行后路内固定术。Goel 等报道治疗 BI 行颈椎牵引及 C神经根切除术在暴露中的必要性,通过改良 Goel 等的技术,单纯后路手术即可获得充分的减压和融合。对寰枢椎融合术,许多外科医师认为 C神经根切除术寰枢椎关节显露是必要的,因为 C神经根阻碍寰枢关节的显露,然而 C神经根的功能和解剖应该引起注意。枕大神经是脊神经后支的直接分支,枕小神经是颈神经丛 C出口根的直接分支,Goel 等报道了切除 C神经根后根,11.5% 出现特异性 C神经根支配区皮肤感觉障碍。Hamilton 等也发现研究的30 例中有 17 例出现 C神经分布区的麻木症状。笔者使用关节镜下操作以保护神经根,先进的高清内镜相机技术帮助外科医师在关节融合术中有效提高安全性和准确性,本研究病例中未出现 C神经根分布区的功能障碍或是长期麻木症状。

在 BI 中,齿状突的特殊位置高于颅底,压迫延髓或颈髓,导致患者出现相应的临床症状,笔者截取一块大小适宜的髂骨行寰枢关节融合,充分的骨移植有助于从颅底拔出齿状突以获得减压效果,术后的临床效果也显示获得了满意的减压效果,所有患者的神经症状均得到缓解,结果显示JOA 评分从术前的 10.3±2.6 改善至 14.1±3.1。在笔者的技术发展之前,大多数内固定失败或假关节形成是由于没有满意的融合,单凭内固定难以提供绝对的稳定。Lall 等综述了枕颈融合的并发症,最常见的围术期难题是内固定失败,其发生率在枕颈融合术中高达 7%,在寰枢融合中达 6.7%,为解决这个难题,提出了后路寰枢关节融合,牺牲寰枢椎的活动度。本研究中,术后 CMA 及 ADI 明显改善,应归功于骨移植技术和寰枢椎螺钉固定在为矫正畸形提供支撑同时为融合提供稳定的力学环境,后路寰枢椎融合拥有 270° 的植骨床,理论上增加了植骨融合率。相比于寰枢椎螺钉固定技术,Gole 的技术融合效率更佳,在 Wei 等的研究报道了 Gole的技术使融合率高达 97%,笔者的研究结果表明融合率为 100%,考虑样本大小可能影响到结果。

本研究中未出现重要的血管神经损伤,但由于该部位解剖结构复杂,在寰枢椎手术中仍是一个较大的风险。首先,在暴露时,高速磨钻可能会损伤静脉丛或椎动脉;其次,上颈椎区的螺钉植入可能损伤脊髓和椎动脉。在植入螺钉前,在术前 CT 上测量椎弓根面积可以减少并发症的发生率,术中 C 型臂 X 线机的使用可以帮助发现植入不当的螺钉,即便如此,未出现血管神经损伤也并不意味着螺钉植入完全准确。枕颈手术并发症包括椎动脉损伤、静脉丛出血、神经损伤、脑脊液漏、伤口感染等。在本研究中无严重并发症发生,术前合理评估局部解剖变异及围术期并发症的处理可有效提高安全性,高清关节镜的使用可提高手术的准确性和安全性。尽管患者术后出现髂部疼痛,但自体骨移植的融合效果最佳,且疼痛短期内即会消失。本组术中未发生比较严重的并发症,但不能忽视其存在。术中脊髓和椎动脉损伤在相关文献中可见,在本研究中通过术前充分评估,在减压过程中尽可能减少脊髓刺激,在置钉前通过神经勾可以探测内壁,可以尽可能减少置钉偏内损伤脊髓,对于椎动脉保护,建议术前行寰枢椎的 3D 模型打印,充分评估椎动脉走行,避免椎动脉损伤。对于静脉丛出血的问题,笔者的经验是尽可能避免电凝止血,尽可能使用凝胶海绵和脑棉片压迫止血。

本研究的局限性在于它是一个单一中心的回顾性研究,且样本量仅有 32 例,因此,需要进一步的前瞻性和大样本试验验证该技术。缺乏长期随访是另一个在进一步研究中应该解决的问题。

综上所述,BI 伴 AAD 是一项复杂的疾病,可以通过单纯后入路进行手术治疗,并且完整地保留C神经根,从而最大限度地降低术后并发症发生率,提高融合率,该技术也可以推广使用到其它需要行寰枢关节融合的疾病中去。