山地古建筑木结构抗震性能研究评述

2022-02-24潘毅陈建安仁兵易督航

潘毅,陈建,安仁兵,易督航

(西南交通大学 a.土木工程学院;b.抗震工程技术四川省重点实验室,成都 610031)

中国幅员辽阔,地形地貌丰富多样。其中,山地约占全国总面积的1/3[1]。由于地理环境、宗教文化和生产生活等原因,许多古建筑修筑于山地之上。山地起伏大、坡度陡,一些古建筑不得不建于坡地之上,导致结构底部抗侧力构件的约束部位不在同一水平面,且不能简化为同一水平面。这类古建筑定义为山地古建筑。底部抗侧力构件主要是由木材组成的山地古建筑则定义为山地古建筑木结构。

自21世纪以来,中国先后发生5级以上地震600余次[2],大多分布于西部地区。而西部多有山地、丘陵地貌,其间分布着大量古建筑木结构。历次震害调查表明,古建筑木结构均受到不同程度的地震破坏,尤其是处于高烈度区的山地古建筑木结构[3-5]。与平地古建筑木结构相比,山地古建筑木结构不仅具有柱脚平摆浮搁和榫卯连接等常规特征,还具有由地形引起的柱底不等高约束、平面和竖向不规则等独特性。在地震作用下,山地古建筑木结构的受力更为不利,震害特征更为显著。文献[6-14]对山地古建筑的历史演变、营造手法和构造特点进行了阐述,文献[15]对尼泊尔的山地古建筑震害进行了调查和分析,文献[16]对不等高木构架的受力机理进行了分析,文献[17]对某典型山地古建筑木结构的抗震性能进行了分析,文献[18]对青城山灵官殿的动力特性做了动力测试和分析。目前,古建筑木结构抗震性能研究主要针对平地古建筑,虽然有部分山地古建筑木结构构造特点和抗震性能的分析,但山地古建筑木结构的抗震性能研究还存在很多不足。

基于对山地古建筑木结构的定义,本文介绍了山地古建筑木结构的建筑特征,总结山地古建筑木结构的结构形式和特点,结合多次震害调查,分析其震害特征和原因,探讨山地古建筑木结构抗震性能研究的不足,并提出其抗震研究中的关键科学问题。

1 建筑特征

中国山地古建筑木结构受地理环境、宗教文化和生产生活等因素的影响,形成了丰富多样的山地建筑形态特征。首先,山地古建筑木结构在选址时受地理环境的影响。以西南地区为例,境内地形地貌复杂多样,其中,四川、重庆和贵州等地的山地面积分别达到各自总面积的79.52%、75.33%和61.70%,丘陵面积分别达到各自总面积的11.03%、15.60%和31.10%,大量的山地、丘陵促使了山地古建筑木结构的产生。

其次,山地古建筑木结构在建造时受宗教文化的影响。道教作为中国本土宗教,在其发展过程中形成了崇尚自然,追求天人合一的思想,使得道观往往选址于环境清幽的名山大川[8]。道观的修建十分注重与自然环境的共生共荣,避免大面积的开挖、回填,而选择“筑台、吊脚、下跌、上爬、让出、钻进”等依山就势的山地营建方法[9-10]。同时,古代摩崖石刻的发展促使了摩崖建筑的兴起,摩崖建筑“靠山、附崖”,应势而生,使寺院与山川共融[11-12]。这些道观、寺院等山地古建筑木结构由于需要公共空间,通常体型较大,形式复杂,可归纳为寺观类山地古建筑木结构,如图1所示。

再次,山地古建筑木结构的建造还受到生产生活的影响。西南山地、丘陵间的大量传统聚落将较平坦的地形留作耕作生产之需,民居不得不面对复杂、局促的山地、丘陵地形。与寺观类山地古建筑木结构不同,民居的空间相对私密。因此,民居通常体型较小、构架简单,建筑的营造形式更加灵活机动、不拘一格,采用“架、吊、挑”等处理方法来消除地形高差,以“拖、梭、落”等营造方式,使建筑形态变化与高差变化有机结合[13-14],形成层层叠叠、错落有致的空间布局。虽然这些民居多为近代建造,但仍然沿用了古建筑木结构的营造方式。因此,将这类建筑归纳为民居类山地古建筑木结构,如图2所示。

图2 民居类山地古建筑群Fig.2 Dwellings-like ancient buildings on sloped

2 结构特征

2.1 结构形式

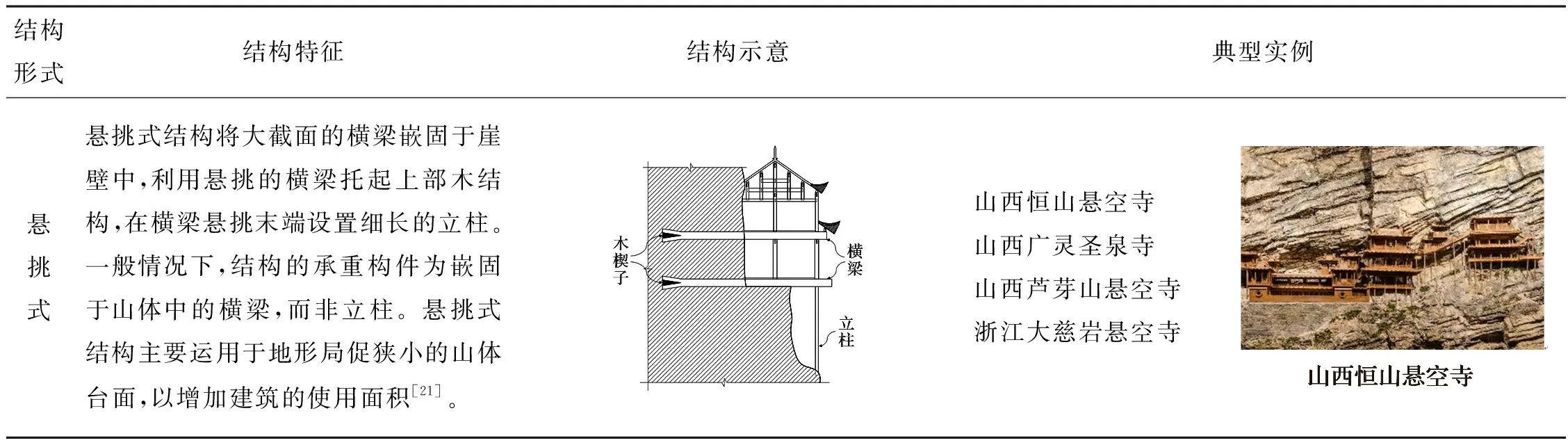

由于建筑布局的丰富性,山地古建筑木结构的结构形式具有多样性。根据底部抗侧力构件的约束端与地面或边坡不同的连接形式,并参考《山地建筑结构设计标准》(JGJ/T 472—2020)的术语,山地古建筑木结构可分为4种结构形式:掉层式、吊脚式、附崖式和悬挑式,如表1所示。

表1 山地古建筑木结构的结构形式

2.2 结构特点

尽管山地古建筑木结构结构形式多样,但具有一些共同的结构特点。

1)柱底不等高约束。柱底不等高约束直观地表现在柱底与山体连接的标高不同,这在掉层式、吊脚式和附崖式结构中均有体现。地震作用通过不同接地高度的立柱传递到结构上,导致结构各层受到的作用力差异较大,易产生薄弱层,引起结构的破坏[22-23]。不等高约束是造成山地古建筑在受力、变形方面与平地古建筑存在差异的主要原因。

续表1

2)结构抗侧刚度不均匀。山地古建筑木结构将长短不一的立柱平摆浮搁于两个或多个不同标高的础石之上,将横枋、横梁嵌固于不同标高的山体崖壁之中,这些抗侧力构件布置往往随形就势,灵活多变,充分利用地形地势,导致结构的抗侧刚度不均匀[16]。

3)结构扭转效应显著。由于结构的平面和竖向布置不规则,抗侧刚度不均匀,抗扭构件非对称性布置等因素,使得山地古建筑木结构的刚心和质心具有较大的偏离,在地震作用下会产生较为明显的扭转效应[17,24]。当结构建造于高台基、山顶或局部突出地形上时,地震的扭转分量进一步放大[25],导致上部结构的扭转效应更为显著。

3 震害特征

近十余年来,中国先后发生了汶川地震、玉树地震、芦山地震、九寨沟地震和长宁地震等多次强震,对山地古建筑木结构造成了较为严重的破坏。历次震害调查表明,山地古建筑木结构有基础破坏[29]、柱脚滑移[30]、榫卯破坏[30]、柱架扭转[3]、屋面破坏[31-32]和构架垮塌[32-33]等震害特征。有些震害特征与平地古建筑木结构类似,有些震害特征则体现出山地古建筑木结构的独有特点。

3.1 基础破坏

一般来说,古建筑的地基基础主要由地基、基础和台基3个部分组成[34]。而山地古建筑的地基通常为不等高的台面或斜坡,甚至是局部凸起的巨石。在建造时通常采用砖石在边坡或巨石上砌筑宽大的台基,上部木结构则常采用掉层式和吊脚式,以获得更大的建筑空间。在强震作用下,台基处的剪力较大[35],导致砌体的灰缝开裂,严重时引起台基的不均匀沉降,甚至局部垮塌。由于山地结构与边坡之间的联系一般比较紧密,微小的边坡变形可能会在结构中引起较大的附加内力[36]。在地震中,山地古建筑木结构不仅要承受地震作用,还要承受边坡、台基变形所导致的结构附加内力。

理县筹边楼的台基砌筑于突起的巨石之上,台基上部再修建木结构楼阁,楼阁局部采用吊脚的结构形式。在汶川地震中,筹边楼的台基受剪出现局部垮塌,严重威胁到上部木结构的安全,如图3所示。都江堰秦堰楼修筑于山体斜坡之上。在汶川地震中,由于边坡地基下沉导致戏楼、厢房等建筑严重损毁或局部垮塌,如图4所示。同时,都江堰二王庙内多处也因地基失稳、山体滑坡而导致上部木结构出现不同程度的垮塌,如图5所示。

图3 理县筹边楼[37](汶川地震8度)Fig.3 Choubianlou in Lixian(Wenchuan

图4 都江堰秦堰楼[3](汶川地震11度)Fig.4 Qinyanlou in Dujiangyan(Wenchuan

图5 都江堰二王庙山地古建筑局部垮塌[37](汶川地震11度)Fig.5 Local collapse of ancient buildings on a slope of ErwangTemple in Dujiangyan(Wenchuan Earthquake intensity 11)

3.2 柱脚滑移

古建筑木结构的立柱平摆浮搁于础石之上,在地震作用下,柱子可能会出现滑移[38]、摇摆[39]等现象。这使得柱脚滑移成为了平地和山地古建筑木结构较为常见的震害特征之一,但山地古建筑木结构的柱脚滑移量往往更大。由于掉层式山地建筑木结构存在明显的抗侧刚度不均匀,其层间位移和楼层剪力的最大值出现在上接地层[17],加大了上接地层的柱脚滑移量。在汶川地震中,青城山祖师殿就发生了较大的柱脚滑移,如图6所示。

图6 青城山祖师殿柱脚滑移[30](汶川地震11度)Fig.6 Slip of the column foot of Zushi Hall in Qingcheng Mountain(Wenchuan Earthquake intensity 11)

3.3 榫卯破坏

古建筑木结构梁柱节点采用榫卯连接。在地震中,这种半刚性节点通过自身榫和卯之间反复的摩擦滑移和挤压来消耗地震能量[40-41],使得结构具有良好的减震耗能性能[29]。因此,在地震作用下,平地古建筑木结构榫卯节点的震害特征通常表现为拔榫[4]。而山地古建筑木结构的抗侧刚度不均匀,其受力较平地古建筑木结构更为不利,榫卯节点震害更为严重。除了常见的拔榫,榫卯还可能出现榫头、卯口的劈裂。在汶川地震中,掉层式青城山祖师殿的榫卯节点卯口处就严重开裂,如图7所示。

图7 青城山祖师殿卯口开裂[30](汶川地震11度)Fig.7 Failure of the mortise-tenon of Zushi Hall in Qingcheng Mountain(Wenchuan Earthquake intensity 11)

3.4 柱架扭转

在山地古建筑木结构中,柱底的不等高约束会使上接地层的刚度中心和质量中心不重合,导致结构在水平地震作用下发生一定程度的扭转[42]。同时,由于地形、地势的限制,山地古建筑的布局往往还存在平面不规则,进一步加大结构的偏心,放大结构的扭转效应。在汶川地震中,由于结构平面不规则和竖向刚度不均匀,青城山真武宫木构架发生了明显的扭转,墙面出现了不同程度的倾斜,如图8所示。同时,山地古建筑木结构显著的扭转效应使结构产生过大的柱脚滑移量和榫卯转动量,导致柱架出现严重倾斜。在芦山地震中,芦山佛图禅寺发生了较大的倾斜,如图9所示。

图8 青城山真武宫柱架扭转[30](汶川地震11度)Fig.8 Torsion of the column frame of Zhenwu Palace in Qingcheng Mountain(Wenchuan Earthquake intensity 11)

图9 芦山佛图禅寺柱架倾斜(芦山地震9度)Fig.9 Inclination of the column frame of Fotu Temple in Lushan(Lushan Earthquake intensity 9)

3.5 屋面破坏

古建筑木结构屋面多采用小青瓦铺作而成,屋脊装饰有吻兽、人物等。屋面震害主要是屋面溜瓦、吻兽脱落等。由于小青瓦通常直接铺作在屋架椽条间,或辅以灰浆摊铺于望板之上,瓦件与木屋架间缺乏牢固的连接,在地震下发生扰动而脱落[3]。同时,屋脊处的各种吻兽、人物等装饰物仅依靠灰浆与屋架连接,地震作用下容易产生鞭梢效应,地震反应加剧,易发生脱落损坏。在汶川地震中,都江堰二王庙入口的屋面瓦件几乎全部掉落损毁,如图10所示;都江堰伏龙观屋脊吻兽脱落、屋脊受损,如图11所示。

图10 都江堰二王庙入口屋面溜瓦(汶川地震11度)Fig.10 Tile slip of the roof of Erwang Temple entrance in Dujiangyan(Wenchuan Earthquake intensity 11)

图11 都江堰伏龙观吻兽脱落[32](汶川地震11度)Fig.11 Shedding of the animal sculptures in Fulongguan in Dujiangyan(Wenchuan Earthquake intensity 11)

3.6 构架垮塌

在地震作用下,山地古建筑木结构垮塌的概率通常大于平地古建筑木结构,特别是修建在高耸山顶上的山地古建筑木结构。这主要是因为地震波在高耸孤立的山体内经过反射、散射和叠加后,在到达坡顶时,其水平分量会有明显放大,同时,坡顶处的竖向地震作用效应显著,不可忽略[25]。在汶川地震中,建于窦圌山山顶的云岩寺窦真殿完全垮塌,如图12所示,而山下的古建筑损毁却相对轻微。

图12 江油云岩寺窦真殿完全垮塌[34](汶川地震8度)Fig.12 Complete collapse of the Douzhen Hall of Yunyan Temple in Jiangyou(Wenchuan Earthquake intensity 8)

4 待解决的问题

由于山地古建筑木结构的特殊性,导致其结构特征、震害特征与平地古建筑有所区别,到目前为止,还没有形成系统的抗震理论,尚存在许多不足,有待深入研究。

4.1 动力特性不清楚

山地古建筑木结构的动力特性是研究其抗震机理的重要基础。而结构刚度、非结构构件[43]以及柱脚约束形式[44]等非确定性参数也会影响古建筑木结构的动力特性,且数值模型很难准确建立。学者们对平地古建筑木结构进行了很多原位动力实测与分析[44-48],有助于人们掌握其动力特性规律。由于柱底不等高约束、侧向刚度不均匀等结构特点,山地古建筑木结构动力特性规律不能照搬平地古建筑木结构。然而,目前山地古建筑的动力特性测试较少[18,49],尚不能掌握其动力特性的基本规律。尽管文献[18]对青城山灵官殿进行了原位动力特性实测,但仅关注结构前两阶频率与振型,而对于扭转模态和高阶模态参数的识别还不够。因此,有必要对典型山地古建筑木结构进行动力特性测试,搞清楚结构的动力特性规律和影响因素,为准确建立数值分析模型奠定基础。

4.2 分析模型不完善

4.3 抗震机理不明确

抗震机理是分析山地古建筑木结构抗震性能的必要内容。强震下,山地古建筑结构平面质心的惯性力对刚心产生扭转力矩,迫使结构产生平动和扭转的耦合变形,导致结构的抗震机理复杂[52]。正因如此,山地古建筑结构的震害更为严重。通过理论分析和模型试验,学者们研究了掉层和吊脚RC框架结构的地震响应以及抗震机理[53-55]。而古建筑木结构中的半刚性榫卯节点和柱脚连接形式,使得山地古建筑木结构的地震响应和抗震机理与RC框架结构有很大区别,因此,不能照搬山地RC框架结构的抗震机理。当前,亟待建立山地古建筑木结构动力响应方程,分析影响抗震机理的关键因素,明确山地古建筑木结构的抗震机理。

4.4 破坏模式不清晰

山地古建筑木结构的破坏模式是古建筑木结构进行抗震加固的重要前提。尽管山地古建筑与平地古建筑的震害特征类似,但也有所区别[56-57]。文献[18]对某典型山地古建筑木结构的抗震分析表明,由于结构平面和竖向不规则、抗侧刚度不均匀,山地古建筑木结构的破坏模式是由上接地层扭转和上接地端柱脚滑移控制,且地震作用方向的不同也会使其地震响应规律和薄弱位置发生改变。虽然通过数值模拟可初步判别山地古建筑木结构的破坏模式,但无法直观反映薄弱层或关键构件的破坏对结构整体破坏影响的全过程。同时,一些山地古建筑木结构靠近断层,在近断层脉冲型地震动作用下,其破坏模式也可能不同[58]。因此,建议通过拟静力试验、振动台试验、多尺度数值模拟等方法,明确典型山地古建筑木结构的破坏模式,为山地古建筑木结构抗震加固提供指导。

4.5 加固方法不合理

山地古建筑木结构的抗震加固一般沿用传统加固方法,如使用钢构件[59]、扒钉[60]及扁钢[61]加固榫卯节点、梁柱节点附加支撑[62]等。但在强震下,传统抗震加固方法可能造成梁和柱的损伤或破坏,不一定能更好地保护古建筑,且有的加固方法不符合古建筑保护原则。对古建筑木结构抗震加固方法进行有益的探索,近年来成为热点[63-65]。其中,阻尼器能给木结构提供附加阻尼,增强榫卯节点和穿斗式木结构的耗能能力[66-67]。与传统加固方法相比,阻尼器能有效减小加固节点相邻构件的内力和结构地震响应,在一定程度上克服传统加固方式的不足[38,68]。因此,可采用阻尼器对山地古建筑木结构进行抗震加固,并通过模型试验研究阻尼器参数、加固位置及阻尼器数量对加固效果的影响,以探明阻尼器在山地古建筑木结构抗震加固的有效性,进而提出适宜山地古建筑木结构的抗震加固方法。

5 结论

阐述了山地古建筑木结构的基本概念,总结了山地古建筑木结构的建筑特点、结构形式和结构特点,归纳了山地古建筑的震害特点,分析了其震害原因,并阐明了山地古建筑木结构抗震研究中亟待解决的关键科学问题,主要结论如下:

2)强震作用下,山地古建筑木结构有基础破坏、柱脚滑移、榫卯破坏、柱架扭转、屋面破坏和构架垮塌等典型震害特征。同等条件下,山地古建筑木结构震害通常比平地古建筑木结构严重。

3)由于山地古建筑木结构的独有特点,建议从动力特性、分析模型、抗震机理、破坏模式和加固方法等方面开展山地古建筑抗震性能研究,为山地古建筑保护提供理论支持。

(致谢:感谢西南交通大学建筑与设计学院张宇、陈颖,成都文物考古研究院陈晓宁,都江堰市文化体育和旅游局傅浩等提供的帮助和部分资料!)