标杆型3D打印导板在经皮椎体成形术中的初步应用

2022-02-24吴晓宇赵文胜向贤慧

吴晓宇,赵文胜,陈 琦,程 楷,康 莉,向贤慧

利川市人民医院骨科,湖北 利川 445400

骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compressive fracture,OVCF)是一种老年常见脊柱外科疾病,常引起持续的胸背部、腰背部疼痛,并可以伴发脊柱后凸畸形和骨折骨不愈合,使老年人的生活质量严重下降[1]。经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)是目前临床治疗骨质疏松性椎体压缩骨折的常用术式之一,具有疼痛缓解迅速、创伤小及疗效确切等优势[2]。但OVCF患者大多为老年,脊柱退变严重,常面临脊柱旋转畸形、特征椎体不明显、重度压缩型骨折等情况,增加手术难度和风险。近年来3D打印技术在脊柱外科领域的应用已得到广泛认可,相关技术[3-5]也被尝试用于经皮椎体成形手术,并初步应用于临床。本研究回顾性分析2018 年7月—2020 年1月笔者医院收治的OVCF患者51例,通过设计一种新型经皮穿刺辅助导板,以导板上的标杆作为术中穿刺方向的参考,引导完成经皮椎体成形术,其实用性强,临床实践效果较好。

临床资料

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄≥50岁;(2)符合OVCF诊断标准;(3)单个椎体新发骨折;(4)无神经、脊髓损伤表现及症状;(5)术前在笔者医院完成CT(64排,层厚 0.6mm)、MRI(1.5T,层厚5mm)扫描。排除标准:(1)陈旧性椎体骨折;(2)基础情况差,不能耐受手术;(3)脊柱肿瘤。

本组OVCF患者51例,按治疗方式不同分为导板组(26例)和传统组(25例),导板组男性9例,女性17例;年龄57~86岁,平均75.3岁;骨密度值-3.17~-2.51SD。传统组男性7例,女性18例;年龄55~83岁,平均74.7岁;骨密度值-3.20~-2.50SD。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。导板组术前通过对CT和MRI数据融合,构建伤椎3D数字模型,设计制作个性化标杆型3D打印经皮穿刺导板,术中依靠导板辅助完成穿刺骨水泥注入手术。传统组采取常规X线透视穿刺完成骨水泥注入手术。本研究患者及家属术前均签署知情同意书,获利川市人民医院医学伦理委员会批准(20180821)。

2 术前三维重建及导板设计制作

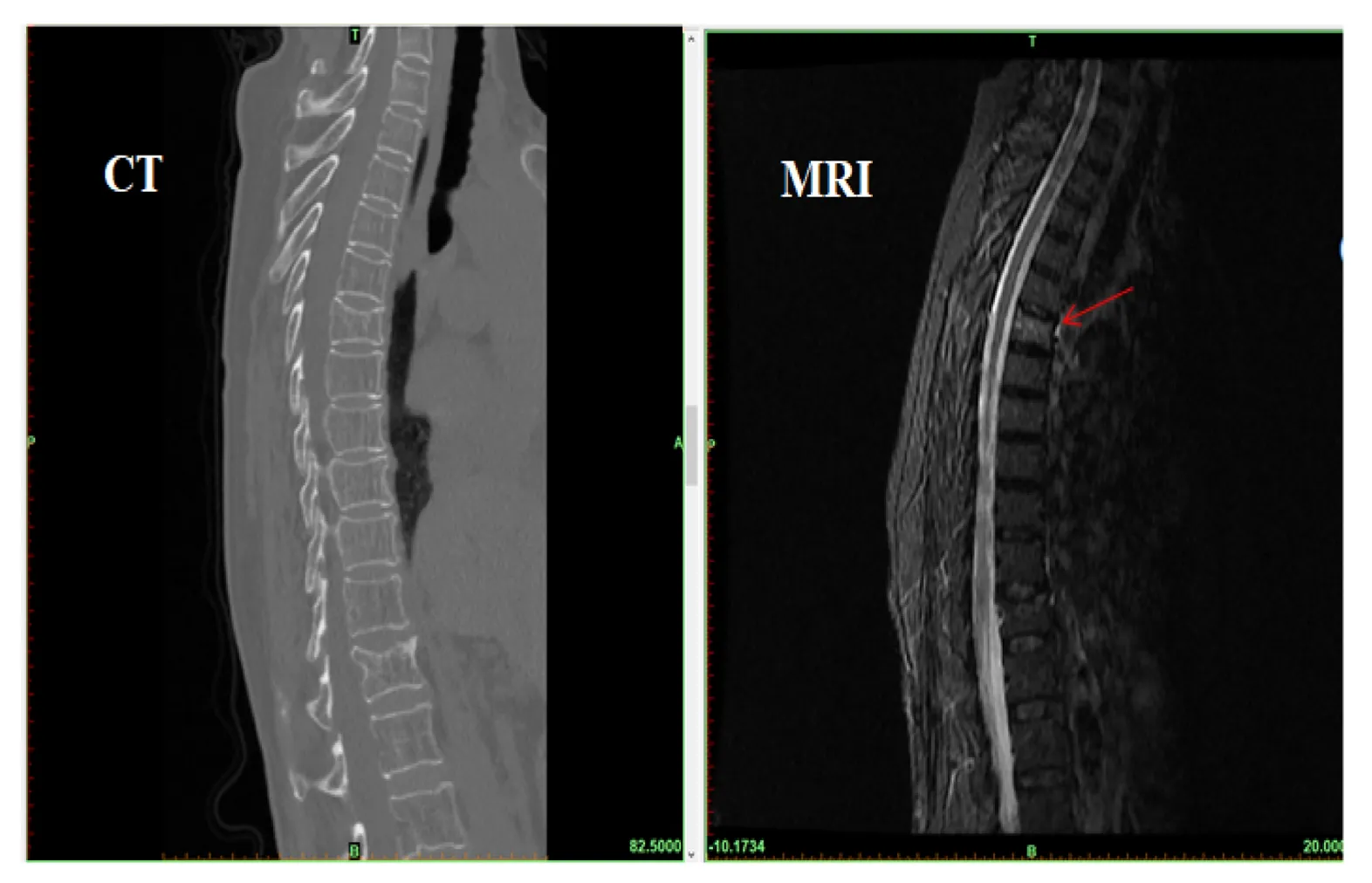

术前需要明确病变椎体[6],在患者背部棘突压痛区域贴点(以鱼肝油作为贴点标志物,CT下可显影)并做好标记,用防水贴膜保护(图1)。嘱患者俯卧位(垫手术用硅胶垫),扫描病灶获得胸腰椎CT、MRI图像资料,均以医学数字成像和通信(DICOM)格式数据进行储存。将胸腰椎CT、MRI图像资料导入Mimics19.0(Materialise,比利时)软件,利用Image Registration模块对CT和MRI进行配准融合(图2),可以精准找到病椎,既能保留CT图像中轮廓清晰的骨性结构特征,又能综合MRI图像中高亮信号的病椎定位信息,重建胸腰椎三维模型及软组织轮廓,获得椎体完整骨性结构和软组织体表轮廓信息,然后储存为标准模板库(STL)格式备用。

图1 术前在患者背部患区贴点

图2 图像配准技术:将CT和MRI数据融合,定位病椎

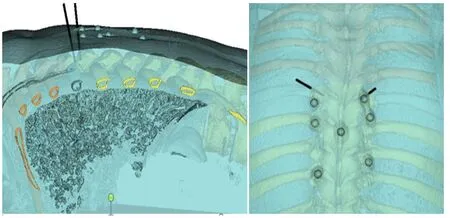

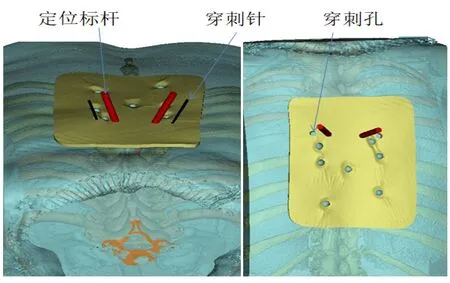

使用Mimics软件显示椎体三维模型并将软组织透明化,再利用Medcad模块绘制2mm直径的圆柱体。由有经验的外科医师将圆柱体调整空间位置后放于需要穿刺的椎弓根轴线正中,以模拟穿刺针置入的最佳位置(图3)。以上数据同样保存为STL格式备用。将空间位置恒定的椎体及圆柱体以STL格式导入3-matic软件,选取患者背部贴点区表面皮肤区域为蒙板区,膨胀增厚5mm形成穿刺导板的基座。保持2mm的圆柱体空间位置恒定,将其直径改为8mm,对导板基座和圆柱体进行布尔运算生成内径8mm的穿刺孔,再将穿刺孔内的8mm圆柱体向内平移生成穿刺引导标杆并与基座连接;最后通过布尔运算将皮肤贴点在导板基座上进行镂空操作,完成导板的设计(图4)。参考3D打印骨科模型和手术导板技术标准[7-8],将选定的椎体节段和手术导板以STL格式数据导入3D打印机,以聚乳酸(PLA)为原料制作出脊柱实体模型和导板,术前低温等离子消毒备用。

图3 通过图像配准和三维重建技术,术前在计算机中模拟最佳穿刺路径,精准定位病椎

图4 标杆型3D打印导板辅助穿刺原理展示图

3 手术操作

手术均采用局部浸润麻醉且由本科室同一组医师完成。

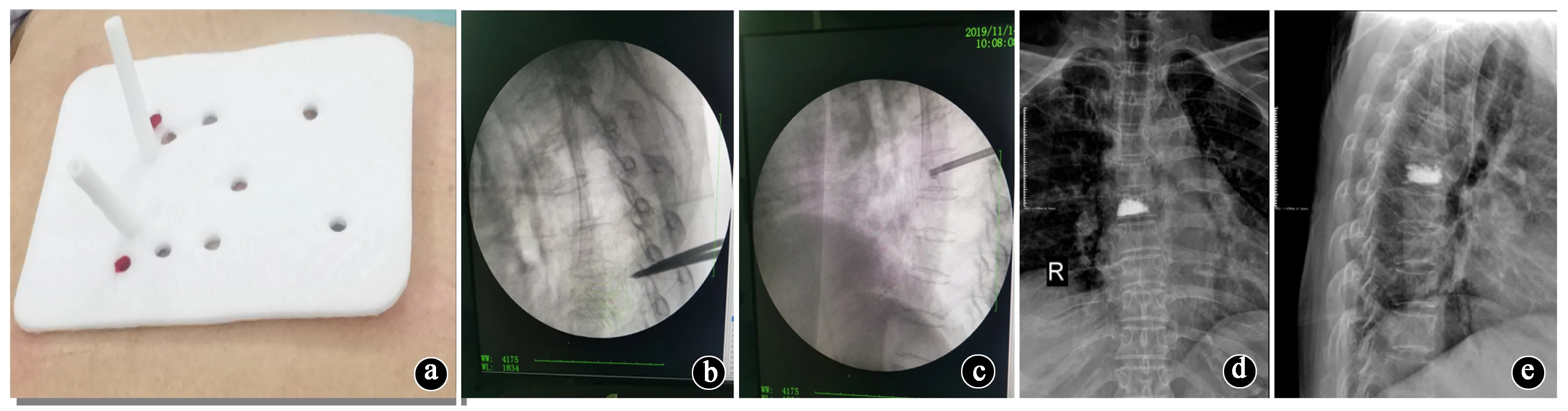

导板组:患者俯卧位,常规消毒铺巾(需保护贴点处的皮肤标记),将标杆型3D打印置钉导板按镂空点对应皮肤标记点放置,以标杆指示方向及位置作为参考,术前C型臂X线机透视定位病椎正侧位像。在导板的穿刺孔范围,双侧各作长约0.5cm切口,将穿刺针由穿刺孔插入直达椎骨表面,方向以导板上标杆作为参考;再次C型臂X线机透视病椎正侧位像,确定进针点和进针方向后,穿刺针缓慢转入。侧位像引导下,当针尖经椎弓根穿过椎体后缘时透视病椎正位像,确保椎弓根内壁完整未被穿破,再于侧位像引导下穿刺至合适位置,丝锥扩孔后置入骨水泥注射导管;透视下明确导管深度,缓慢注入骨水泥,全程操作由C型臂X线机透视监测,同样方法进行对侧操作(图5)。

图5 患者女性,76岁,T7椎骨质疏松性骨折,标杆型导板辅助手术。a.术中导板使用;b、c.术中实时影像;d.术后复查X线片

传统组:采取常规透视穿刺方式完成伤椎经皮骨水泥注入术。患者俯卧位,常规消毒铺巾,术前通过C型臂X线机透视脊柱正侧位像定位病椎,双侧椎弓根体表投影偏外侧各作长约0.5cm切口,将穿刺针由穿刺孔插入直达椎骨表面,再次C型臂X线机透视病椎正侧位像;确定进针点和进针方向后,穿刺针缓慢转入。全程操作在C型臂X线机透视监测下,将穿刺针置于合适位置后,丝锥扩孔并置入骨水泥注射导管;透视下明确导管深度,缓慢注入骨水泥,同样方法进行对侧操作。

4 术后处理

所有患者术后卧床24h,给予非甾体类消炎(NSAIDS)类物镇痛、双膦酸盐类药物加钙剂、Vit D抗骨质疏松治疗,同时常规预防下肢深静脉血栓形成;早期下床时需佩戴腰围作为保护,术后1d复查X线片,术后1、3、6个月及1年随访复查。

5 观察指标

分别评估术前、术后1d及7d视觉模拟评分(VAS),Oswestry功能障碍指数(ODI),测量术前及术后1个月X线侧位像伤椎压缩比率[9],伤椎压缩比率 =(参考椎体高度-伤椎高度)/参考椎体高度;测量导板组术中穿刺针的安全位置和方向:前后位时穿刺针位于椎弓根投影椭圆圈内,侧位时穿刺针的延长线能够顺利穿过椎弓根到达椎体,视为准确进针[10];比较两组患者术前病椎定位、术中操作两个阶段的手术时间、透视次数,记录术中骨水泥渗漏及其他并发症发生情况。

6 统计学分析

应用SPSS 25.0统计软件进行分析。每组术前、术后的VAS、DOI及伤椎压缩比率等采用重复测量方差分析和配对样本t检验,组间手术时间及透视次数等计量资料采用两独立样本t检验,组间骨水泥渗漏率等计量资料采用Fisher确切法比较。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

患者均顺利完成PVP,手术时间分术前伤椎透视定位时间和麻醉开始至手术结束的手术操作时间。两组患者手术时间及透视次数比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。术后1d两组患者VAS、ODI均较术前改善(P<0.05)。两组患者术后伤椎压缩比率均较术前降低(P>0.05)。见表2。通过测量术中穿刺针在前后位及侧位椎弓根透视像上的位置和方向评价:前后位像上位于安全位置的穿刺为25/26(精确度96%),在侧位像上位于安全位置的穿刺为23/26(精确度88%)。术后发生骨水泥渗漏共5例,其中导板组2例,传统组3例,采用Fisher确切法比较,P=0.037>0.05;渗漏方向主要为椎间盘和椎体前方,无椎管内渗漏情况发生。两组患者均未出现脊髓、神经损伤及血栓、感染等情况。

表1 两组患者手术时间及透视次数比较

表2 两组患者VAS、ODI、伤椎压缩比率比较

讨 论

OVCF目前的治疗方式主要有非手术、微创手术以及开放性手术。非手术治疗主要适用于症状轻或无法耐受手术的患者,但需要长期卧床,可能会加快骨钙流失并伴发相关并发症;开放性手术适用于术前有神经脊髓压迫症状、不稳定型骨折或需要截骨矫形的患者,手术创伤大,适用范围有限;微创手术以PVP为代表。自1987年Galibert等[11]首次报道将其成功运用于椎体血管瘤的治疗,经过不断地发展现已成为治疗OVCF的主要外科手段,疗效也得到普遍认可。PVP核心技术是透视辅助下的经皮椎体穿刺定位,穿刺点及穿刺方向的偏差都可能造成穿刺失败甚至引发严重的不良后果[12]。临床工作中术者为了寻找满意的穿刺点和穿刺方向,不可避免地需要反复透视,不仅增加医患双方的射线暴露,同时延长手术时间,最终使手术风险增大[13]。

针对以上问题,有学者报道[10,14]将体外定位器及导向装置应用于PVP,减少医患射线暴露,但这些导向器或定位装置存在透视遮挡、操作繁杂及零配件较多等缺陷,限制其实用价值。有学者将计算机导航技术应用于经皮椎弓根穿刺操作,提高手术效率和精准度[15-16],但这些设备操作繁琐、价格不菲,难以在普通医院推广。还有学者借鉴脊柱开放手术的3D打印椎弓根置钉导板技术,试图通过固定的通道,将穿刺针通过唯一的通道引导置入椎弓根内,但实际使用时,偏差无法避免,实用性大打折扣,术中不能调整,也存在较大的安全隐患[4,17-19]。

本研究结果发现导板组术前透视定位病椎和透视次数显著低于传统组。术前笔者利用图像融合技术将患者的CT和MRI融合重建,确定病椎的准确位置。CT/MRI图像融合技术[20-22]常被用于肿瘤外科治疗的术前规划中,笔者创新性地将这项技术引入经皮导板设计中,确定临床中不易辨认(特征椎体不明显)的病椎,显著降低术前定位难度,加快手术完成进度。另外,对于重度压缩型的骨折患者和伴有椎体旋转畸形的患者,术前寻找伤椎的正侧位像比较困难,通过标杆方向和术前打印椎体实物模型作为透视角度的参考,能够提供一种有效的指引,缩短手术耗时和透视次数。

PVP的完成依赖于实时透视,从研究结果可以发现,导板组无论在术前定位还是术中穿刺的透视次数均低于传统组,不仅可以缩短手术完成时间,还减少射线对医患双方造成的身体伤害。同样手术操作中,因为标杆型导板的有效引导,笔者发现导板组手术操作时间显著低于传统组。导板组穿刺的精确度虽然在前后位像上能达到96%,但侧位像上为88%:实际操作中笔者也发现,标杆型导板对穿刺的引导有时候会出现较小的偏差,一是由于患者体位变动改变了脊柱的屈曲度,二是导板本身精准性不如常规骨性标志作为基座的导板。从术后的各项指标观察,导板组和传统组在术后功能评分及伤椎压缩比率的比较中,差异均无统计学意义。说明导板组术后治疗能达到传统方式手术效果,导板组术后1d VAS和ODI优于传统组,可能跟缩短手术时间和减少术中穿刺调整有关。研究显示[23]增加PVP手术时间会增加各项手术风险指标,另外术中老年患者长时间俯卧位会增加胸腹腔压迫造成不适感,术中多次调整针道也会给患者带来额外的疼痛,这些因素可能导板组术后早期感受优于传统组。总之,标杆型导板能让术者快速、准确找到病椎,穿刺过程中依靠导板上标杆的引导和调整,找准穿刺的位置和方向,使手术更简便。本研究的不足之处:标杆型导板的应用增加术前的准备成本,如何简化术前准备和选择合适的病例是笔者今后需要改进和努力的方向,后续也会完善这方面的研究。

综上所述,标杆型3D打印导板辅助穿刺技术应用于PVP,不仅可以缩短手术时间、减少透视次数,同时术中保留导针可调整性还增加其实用价值。本研究虽然在临床初步运用中获得较好的效果,但仍需大样本、多中心的验证。

作者贡献声明:吴晓宇、向贤慧:研究(内容)设计、论文撰写及审校、参与手术;赵文胜:资料搜集、论文修改;康莉:术前评估、病例资料整理及统计学分析;陈琦、程楷:研究指导、论文修改、经费支持、病例随访