清初八旗王公所属盛京包衣群体的构成与管理

2022-02-22李小雪

李小雪

(东北大学,河北 秦皇岛 066004)

关于清朝的“满洲特性”,八旗领主分封制的存在是其重要体现之一,即清廷在继承传统封建国家官僚体制的基础上,同时存在清帝与八旗及蒙古王公通过对所属人等的管理而实现共管国家的管理体制。现今学界对八旗领主分封制的研究:杜家骥先生对清初八旗领属问题及其政治影响进行了总体描述。[1]日本学者杉山清彦通过对入关前扈伦四部编入八旗过程的讨论,对旗王及其属人基于原有姻亲及从属关系而形成新主从关系的情况进行研究。[2]铃木真通过对雍正帝藩邸旧人的研究,对清初八旗王公与其属人关系的变化进行论述。[3]永莉娜则具体以雍正元年(1723年)二月的一份满文内务府奏销档为核心史料,对雍正帝即位之初八旗王公包衣佐领的调整进行探讨,对铃木真的研究进行补充。[4]可见,学界对八旗领主分封制的研究主要集中在入关前及清初八旗组织形成与调整时期,而此期间八旗王公因由盛京入京城,其在盛京必然留有属人,清初京城八旗王公始封分府时,同时也在盛京获赏田产。但学界现今对八旗王公盛京所属人等的研究不多,因此,本文便重点利用新近出版的记载清代盛京史实的档案史料——满文《黑图档》及相关正史资料,对清初八旗王公所属盛京包衣群体的形成、构成及管理等内容进行探究,由此对清初八旗领主分封制进行深入思考。

一、清入关前八旗王公所属包衣群体的形成

王属包衣群体,源自女真贵族家内供役使之家人与奴仆。后金时期,原家内供役使之人,通过编旗管理而成为专门服务于汗及诸贝勒之特殊组织。以下便通过对王属包衣群体编设特点的探讨,对清入关前八旗王公所属包衣群体的形成过程进行展现。

明初,女真人多渔猎而少农耕,“或五六户,或十余户,或十五余户,屯居不常,各有酋长”[5]。即在某地定居时间短,聚集难成规模,迁徙不断而使最初血缘群被打破,在新居地出现定居一处不同血缘群之间婚姻。通过婚姻,不同血缘群内存在以陪嫁或养子身份进入者,身份地位既低于随嫁主人又与群体内同血缘之人非血缘亲族,此类人等便成为最初女真家庭内家人之来源。但家人并非家奴,“野人之俗,不相为奴。必虏汉人,相互买卖使唤。”[6]家奴多为汉人,而家人皆为女真人。而且,二者所应差务不同,家奴多从事低贱工作,如女真所虏朝鲜之人,便令其“斫木负来,手足皆裂流血”[7];家人则多为家内侍卫,如正统十四年(1449年),建州卫都督李满住子亦当哈家人丹八负责看守家小,后趁主人外出之时“带马八匹并弓箭,不知所往”。[8]由此可见,明代女真时期女真贵族家内已存在供役使之人,而且依所承差务不同,具体包括家人与家奴两类。

后金建立之前,努尔哈齐与其部落联盟内大小酋长、女真贵族均为相对独立之家户。之后通过兼并战争,努尔哈齐将相对独立之女真各户悉数归入其一户之内,随着户内人口不断增多,努尔哈齐将所属人等编旗,由汗及诸贝勒共同管理。而汗及诸贝勒与其所属旗下人等亦为主仆关系,又称为“外家丁”“官奴”,此处之“外”则是相对汗及诸贝勒家内供役使之人而言。由此汗及诸贝勒家内供役使之人与同样编入旗内之归附后金女真贵族身份相当,是为依分工不同而隶属汗及诸贝勒之两类群体。后金国的建立及八旗的编设,使得汗及诸贝勒之家人与奴仆不再仅为部落联盟时期贵族家内役使之人,而成为专门服务于汗及诸贝勒之特殊组织。乾隆年间,清人福格对内府包衣组织之编设曾指出:“内务府三旗分佐领、管领。其管领下人是我朝发祥之初家臣,佐领下人是当时所置兵弁,所谓凡周之士不显亦世也。”[9]可见,内府所属包衣组织分佐领、管领两类,而依所承差务的特点,前者应为女真贵族时期之家人,而后者应为家奴。王属包衣组织的分类,清廷有言:“五旗王公府属,即包衣。有满洲佐领,有旗鼓佐领管领,即辛者库。”[10]王公之府属组织,即王属包衣组织,包括王属佐领与管领两类,佐领具体分满洲、旗鼓两类,管领即辛者库人。佐领下人等作为女真贵族时期家人群体,因多为“兵弁”[11],最初皆以女真人充当,首先编入包衣佐领者便应以满洲佐领为主。随着后金对明展开作战,明朝被俘军士入旗者不断增多,包衣佐领内便出现司职旗鼓之被俘明军,而旗鼓之职,天聪五年(1631年),后金攻取永平、迁安等地后,太宗对所获人口及物品进行安置时指出:“至于八家抚顺汉人,无论有用与无用,由每家酌抽一百兵备一纛遣来,每一主下若有旗鼓,可由旗鼓率领前来,以掌所获炮。”[12]充任旗鼓者应为明军中擅使火炮者,而此时并非所有旗下皆有旗鼓,可见旗鼓佐领仍未编设。崇德元年(1636年),《满文老档》记:“革杨明兴旗鼓牛录章京任,授刘慈源为旗鼓三等甲喇章京。”[13]即此时已编设旗鼓佐领,并已存在专管此佐领之章京。王属满洲、旗鼓佐领内成员具体构成,雍正六年(1728年)清廷对旗下人等进行清查时,曾指出:“王公等府属佐领,有分给之满洲、盛京随来满洲、乌拉满洲、辛者库满洲,辛者库汉人、旧汉人、旗鼓佐领下汉人,另记档案汉人、匠役汉人、校尉汉人、投充汉人、抚顺汉人,各名色不同。”[14]即王府所属佐领内,满洲佐领包括分给之满洲、盛京随来满洲、乌拉满洲等,旗鼓佐领包括另记档案汉人、匠役汉人、校尉汉人、投充汉人、抚顺汉人等。而由此构成可见,王属佐领内同时存在辛者库人等,但与管领内之辛者库人等不同。天命六年(1621年),后金由萨尔浒迁徙人口入辽东时,出现“八贝勒家之辛者库牛录额真、备御及千总”[15]之官称,应为王属“辛者库牛录”最早见之于文献记载。“辛者库”,直译为“关东斗粮”,而《五体清文鉴》则将其解释为“sin jeku jetere aha”[16],即“食关东斗粮之奴”。天聪三年(1628年),太宗针对奴仆告主离主事指出:“八贝勒等包衣牛录下食口粮之人及奴仆之首告离主者,准给诸贝勒家。”[17]可见,此时王属包衣人等已编设包衣佐领,食辛者库人虽为家奴,但隶属包衣佐领之下者不同于一般奴仆。天命六年(1621年),后金军攻入辽沈后,曾令“于辽东所获养猪之汉人及绣匠等有用之汉人,收入辛者库牛录新获之五百丁中。”[18]即包衣佐领之下辛者库人为被俘充为奴仆之汉人内有技艺者。而王府所属管领下之辛者库人,管领既为家臣出身,应以从事家内事务为主,同时依主子获取口粮衣物为生,而未获赏土地。顺治二年(1645年),清廷方为王属包衣人等分给园地,其中便指出:“王以下各官所属壮丁,计口给地三十六亩,停支口粮。”[19]即此时王属管领内人丁皆得获赏土地,入关前王属辛者库人等便不在衣食主人所给之口粮。入关前王属管领与内府所属管领不同,康熙十八年(1679年),内府所属包衣李诚如等差人曾指出:“身等差人曾在太宗时期从事养猪、淘沙、养蚕、纺布、染布等差事,后将身等作为包衣人丁,给该处土地,身等快速建房居住应差。”[20]由李诚如所应之差可见,应为从事低贱工作之家奴,且自身并无土地,后为内府所属包衣,并于太宗时期赏给土地应差。即入关前内府所属管领下人等已获赏土地,相比王属管领身份更为优越。顺治九年(1652年),清廷对内府包衣与王属包衣分析户口的规定便指出:“内府三旗佐领、内管领下官员,有军功劳绩,奉特旨令其开出内府佐领、内管领者,各归上三旗旗下佐领。五旗王公府属,即包衣。有满洲佐领,有旗鼓佐领、管领,即辛者库,原与旗下佐领有隙,旗鼓佐领下人,尤不得滥侧汉军之列,但系盛京带来,自内府分出。已经编入册籍者,均准其与旗人一例考试选官,其于本王公府属,曾经效力,本王公准其开出管领下者。只许移于府属佐领,惟著有军功劳绩,或奉特旨,或由王公奏准。令其开出府属佐领者,各归本王公所属旗下佐领,或归上三旗旗下佐领。其父兄子弟闲散者,准其带出。现有职任者,不准带出。”[21]可见,内府所属管领人等开户入上三旗旗分佐领,而王属管领即辛者库人开户只许入王属佐领,再有卓绩,可由王属佐领出而入旗分佐领,内府所属包衣佐领、管领与王属佐领属同级关系,而王属管领则身份地位较低。

综上所述,清入关前王属包衣群体,自女真贵族时期家内供役使之家人与家奴,通过编设八旗,成为专门服务于汗及诸贝勒之特殊组织。家人群体编设包衣佐领,而家奴群体则以管领编设。王属包衣群体与内府所属包衣群体均编设满洲佐领、旗鼓佐领及管领等,但王属管领人等因入关前并未获赏土地而皆以辛者库人为主,且与包衣佐领中以被俘充为奴仆之汉人内有技艺者之辛者库人相异,因而,身份地位相比内府所属佐领、管领及王属佐领低。

二、清初八旗王公所属盛京包衣群体的构成

顺治初,清军入关后,清帝与八旗王公皆在盛京遗留包衣人等处理房田事务,盛京包衣三佐领所属木匠请求减轻官差时便指出:“原迁居京城之时,身等木匠内将能维持生计之人迁移带去,在mei in居住。选出贫穷无力之人,一管领下两对人留驻。”[22]即入关之时,包衣人等依入关前所属管佐选择其中贫苦无力迁徙之人留驻。同时,清廷又依例对王公所属园地重新进行赏赐与规范,顺治元年(1644年),清廷便令:“诸王贝勒贝子公等,准于锦州各设庄一所。盖州各设庄一所庄田。其额外各庄,均令退出。”[23]即王公仅在盛京之锦州、盖州两处分别留置一所庄田,庄园内从事生产之粮庄群体便主要集中于两地应差。除顺治年间八旗王公遗留盛京之包衣人等外,康雍时期,在京王公遇袭封、加封亦可在盛京获赏田产家口而组成盛京王属包衣群体。以下便分别对清初盛京遗留及新赏之王属包衣群体构成情况进行梳理与探讨。

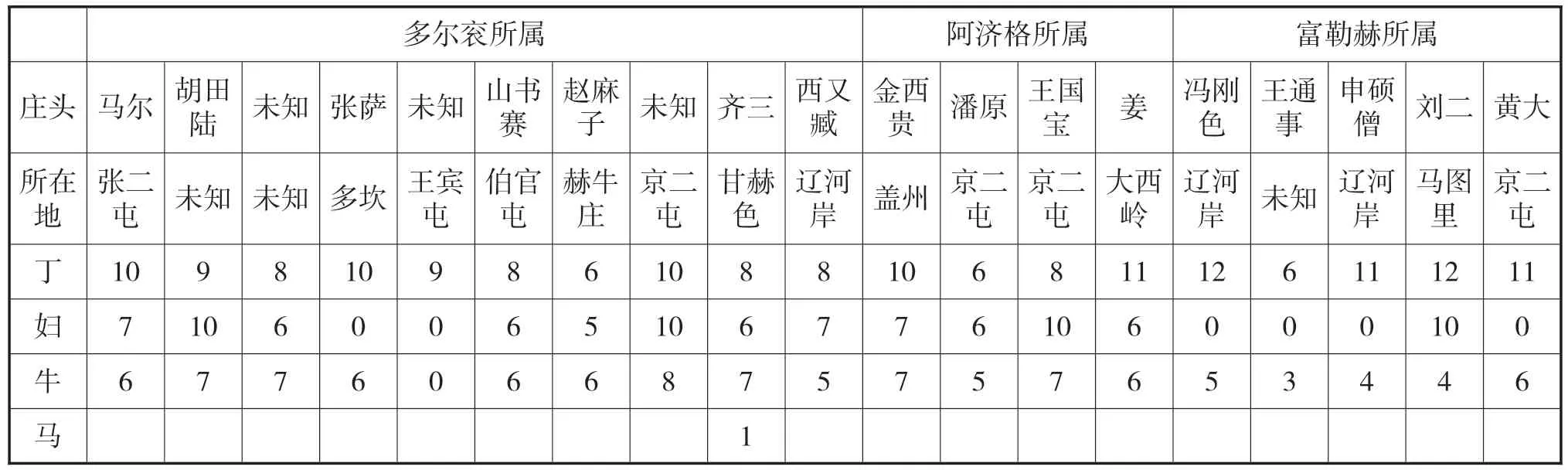

顺治年间,遗留盛京之王公所属包衣人等构成情况,据《顺治年间档册》所载,顺治八年(1651年),因睿亲王多尔衮、武英郡王阿济格及其子富勒赫等获罪而清查其盛京所属田产人口档册[24]可见,所属人等依差务不同可划分为庄园、打牲及匠役三类,庄园群体的具体构成情况如表1。

表1 多尔衮、阿济格及富勒赫盛京所属田产人口状况

多尔衮一户与阿济格父子一户所属管领下在盛京之庄园均近十个,分布地如京二屯,距辽阳州十五里[25],上伯官屯距盛京城三十五里,下伯官屯距盛京城三十二里[26]等,主要集中在盛京、辽阳、盖州等辽河以东地区。可见,两王所属庄园个数及分布地,并未依顺治二年(1645年)清廷发布之王公田产获赏与调整规定执行。即入关后至此时,两王在盛京仍掌有集中分布之大量田庄。十九庄内丁男丁妇口数,最多二十口,最少六口,平均每庄十四口。男丁最多十口,最少六口,平均九口;妇最多十口,十九庄内六庄无丁妇,平均八口。清初,清廷对盛京粮庄编设要求是:“所编庄内,年老患病之丁不计入额丁,照定例每庄连同庄头在内,给丁十、妇十、地一百二十垧,牛六。”[27]即每庄应分十户,每户丁妇共二十口,平均每户一丁一妇。但此时,王属十九庄内仅两庄丁男丁妇口数达到编设要求,多数庄内丁口不足。丁妇人口少,男女不均,成为庄内人口分布较为突出问题。庄内使用工具,主要有牛和马。每庄内,最多有牛八只,最少三只,平均每庄有牛五只,仅一庄未配牛,庄内所给牛数

与丁口数成正比。庄内很少使用马匹,仅一庄配用。打牲群体,档册内仅述阿济格所属人等的情况,如表2。

表2 阿济格所属打牲人等情况

盛京之阿吉纳佐领下在浑托呼伦打牲、采蜜人等,共十七户,总计六十七男丁,最多一户八男丁,最少一户仅一男丁,平均每户四男丁。相比管领下粮庄内每户平均一男丁的情况,佐领下打牲人等应差能力更强。户主身份既有满洲,也有旗鼓汉人,以满洲为主。每户成员包括包衣汉人、幼丁、解书马法等。十七户内,包衣汉人共三十五丁,平均每户两包衣汉人,依前统计每户平均四丁,即包衣汉人应为此时各户内承应打牲差务之主力。即此时留驻盛京之王属包衣佐领以满洲佐领为主,但各户内实际应差者则为家内汉人。十七户内,有四户一户一人,即还存在仅户主承差并无家内成员情况,各户均无家奴。即打牲人等内,也存在劳动力少而应差困难之家户,但此时各户家内皆未有买卖役使家奴之能力。

康熙时期,初封、袭封及加封之八旗王公不断在盛京获赏房屋田产,康熙十四年(1675年),清廷定例“给亲王旗下满洲佐领六,蒙古、汉军佐领各三,内务府满洲佐领一、旗鼓佐领一、内管领一。山海关内大粮庄十五,银庄二,半庄二,瓜园一,菜园二,关外大粮庄四,盛京大粮庄二,打牲乌拉牲丁三十名,盛京三佐领下人三十户,果园二,带地投充人、给官地投充人,各百户,采捕户二十名,炭军、灰军、煤军各百名。”[28]康熙十年(1671年)及十三年(1674年),顺治帝之子常宁、隆喜先后晋封恭亲王、纯亲王,十四年,清帝颁布上谕为二人封赏,恭亲王入正蓝旗,纯亲王入镶白旗,各得旗分佐领内,满洲六、蒙古三、汉军三、包衣佐领三。[29]皆依此前定例而行,其中,包衣佐领皆出自总管内务府所属,盛京地方所得产业并未提及。《黑图档》内则收录康熙十五年(1676年)清廷赏给恭亲王、纯亲王盛京人户及粮庄花名册[30],对分给两王内管领下盛京粮庄各二所及盛京上三旗包衣佐领内各三十户人的情况进行详细记述。(见表3)

表3 康熙十五年赏给恭亲王、纯亲王盛京人户粮庄情况

分给恭亲王盛京包衣佐领下三十户共一百八十九口,内管领下两庄共八十一口,总计二百七十口;分给纯亲王包衣佐领下三十户共计一百九十口,内管领下两庄共计七十五口,总计二百六十五口。顺治朝多尔衮所属包衣佐领下打牲人丁一百一十五口,管领下十粮庄一百四十三口,总计二百五十八口。即顺康两朝,盛京王属包衣人口总数相差不大,但通过清廷对赏赐王公田产规定的调整与完善,至康熙初王公所得盛京地方田土人口,由包衣佐领与管领均摊而管领下人等略多,转变为佐领多而管领少、以王属佐领下人等为主。恭纯两王盛京庄园人户的分布地:恭亲王所得佐领下三十户人主要分布于盛京城、高家湾、李大屯、养猪圈、罗官堡、牛庄、罗高台、李更屯、一面城、章其哈喇屯等地,两庄分别位于王四台与穆家坟;纯亲王所得佐领下三十户人主要分布于盛京城、头台子、刘二堡、瓦色噶栅、雅哈噶栅、大四屯、李更屯、道州屯及包纳屯等地,两庄分别位于甘河子与八卦头。由此分布地可见,赏给两王之佐领下人等应多为守陵、匠役及打牲采捕人等。如,康熙二十七年(1688年),盛京刑部传令认领盛京城北头台乡无名尸一案内,报案者侯通便为居于此地的镶白旗佐领家守陵人。[31]又康熙四十三年(1704年),盛京刑部为网户孟苏盛诬告裕亲王府网户杨文科等于其份子湖强行捕鱼出卖一案内,府属网户杨文科便于牛庄附近捕鱼作业。[32]两王所属佐领下人等身份构成状况,户内身份包括丁、妇、幼丁、男孩、女孩、婴儿、家奴等:恭亲王所属佐领下人等,每户平均六人,男丁共六十六人,每户平均二人,妇共七十三人,每户平均二人;纯亲王所属佐领下人等,每户平均六人,男丁共六十七人,每户平均二人,妇共七十五人,每户平均三人。此时,王属佐领下每户平均丁口数高于顺治时期,每户男女性别比持平。王属佐领下人等户内已存在家奴,但家奴数量较少,三十户内每户平均不足一人,表明给养家奴能力有限。两王获赏内管领下四庄均在辽阳州境内,庄内人丁身份包括丁、妇、幼丁、男孩、寡妇、旧汉人及家奴等,丁男丁妇平均每庄二十二人,丁男平均十三人,丁妇平均九人,较顺治年间明显增多。男多女少,因而在管领下人等身份中体现出相比佐领下人等无女孩而多寡妇之情况。各庄皆有奴仆,且每庄平均有奴七人,一来为此时差务增多所需,二来两王此时获赏庄内人等本为内管领所属之人,是其较王属管领即辛者库人身份地位较高之体现。四庄内三庄出现之旧汉人,应为入关前人等留驻盛京者,所赏粮庄似为入关前已编设之旧粮庄。此外,所赏人户及田庄人等所有之房屋、农具及土地亦统归王府所有,所得房屋以草房为主,农具主要包括马、驴、牛等,驴、牛较为普遍,佐领下人等家内驴多于粮庄人户。此外,除盛京粮庄及三十户人外,据前定例盛京地方仍有赏给,据康熙五十年(1701年),雍亲王府对赏给其十五户人口情况进行询问时指出:“除由内府分给佐管属人外,盛京礼部、户部果园头,瓜园头,蔬菜头,打牲丁,炭军,灰军,煤军,网户,园户及旧汉人,或满洲佐领,或旗鼓佐领,或管领等事明查,用印送来。”[33]王公在盛京所获赏赐,一方面由内府分得,一方面由盛京各部所属采捕、打牲及杂项差役内获取。雍正四年(1726年),京玺等人获罪,其在盛京之家人及家产没入盛京包衣三佐领,据包衣三佐领所供京玺所属杂差花名册[34]可见,其家下差丁包括捕鱼丁、打狐狸皮、采干菜、打蜂蜜、供水果、三陵当差之木匠、铁匠、花匠及看太妃坟人等共正丁七十八,帮丁六十,幼丁十二,老丁三十九,废丁十七,三陵匠人三,看太妃坟人六,管领、领催八人等,此等杂项差丁内近半数者皆为幼、老、废丁者。

综上所述,顺治年间遗留盛京之王属包衣人等,佐领下以满洲佐领为主,实际承担差务者为家内汉人;管领下仍保留入关前在盛京集中掌有之大量田庄,但庄内人丁不足,应差能力较佐领下人等低。而且,此时王属包衣不论佐管,差务不多且多贫穷人户。康雍时期,随着清廷赏赐王公田产规定逐步实施,在京王公初封、袭封及加封之时所得盛京地方田土人口,由佐管均摊而管领下人略多,转变为佐领多而管领少,以王属佐领下人等为主。此时,佐领下人,多为守陵、匠役及打牲采捕人等;管领下人,以入关前人等留驻盛京者为主。佐管之下每户平均丁口数均高于顺治时期,且户内供养奴仆增多,既是应此时差务繁多所需,也是此时获赏庄内人等本为内管领所属之人而较王属管领即辛者库人身份地位较高之体现。

三、清初八旗王公所属盛京包衣群体的管理

清初,清廷对盛京王属包衣群体的管理:一方面,据盛京王属包衣群体的特点,仿照在京王属包衣官员设置,建立盛京王属包衣官制;另一方面,通过协调王属包衣群体与隶属王公、盛京地方官及盛京包衣三佐领之间关系,实现盛京王属包衣群体既作为地方管理的一部分,也充任八旗贵族领主制下王公管理之地方属人双重身份的整合。

清初,管理八旗王公所属包衣群体的官员,清廷曾有定例:“下五旗王公属下包衣,每旗设包衣参领五人。每参领下,设佐领或一人或二人。每佐领下,设骁骑校一人,并各设亲军校、护军校,分属王公门上当差。又亲王、郡王府,各设六品管领、六品司牧司饭、七品司库、八品铁匠长、铰匠长、鞍匠长、镞匠长、羊群长、牛群长等官,由王等选补。”[35]盛京官制有所不同,王公所属旗内设包衣佐领一人管理。如,盛京正白旗包衣人等,清初隶属睿亲王多尔衮管理,多尔衮获罪后归入内府,其首任包衣佐领噶布拉因病乞休时,对其所应差事曾描述道:“太祖将身作为亲信,学做靴匠副手。夺取抚顺第二年,又做执主之帐篷、坐褥之差。由此夺取辽东城之后,身又停止执主之帐篷、坐褥之差,仍制靴,又增整理马鞍等项。打围之时,收藏主之衣帽腰带,蒙古包内休息时点灯烧炭等差遣十三年。太祖崩后,太宗时期,为arki王做靴及鞍并检验好坏。打围之时,为王守卫,蒙古包内休息并收藏王之衣帽。攻占之时,为王收藏所背撒袋,效力十二年。十三年,arki王获罪身死,身补放库使。夺取京城之后,迁都之时,将身留下守库。顺治三年,按佐领发放织毛青布及所挖人参,给墨尔根王效力十年。墨尔根王去世后,入圣主家。身噶布拉在旗内任佐领十三年,若自太祖至今上四代忠顺勤勉效力四十八年。”[36]太祖时期,噶布拉始为太祖身边包衣应差,靴匠出身,即为包衣佐领下人,同时在汗身边服侍日常起居,包括在家为汗执帐篷、坐褥,外出为汗收藏衣帽腰带、整理马鞍,汗于蒙古包内休息时为其点灯、烧炭等。太祖去世后,其所属两黄旗与两白旗对调,噶布拉便入正白旗arki王家应差,虽由汗家转入王公家,但所应差务大体未变,但已可做王的护卫并随同征战。之后,以包衣身份补放库使,且入关之时留盛京守库而成为总管正白旗包衣人等事务的章京。顺治八年,查收多尔衮等人盛京家产时,总管内务府便令:“住于盛京之噶布拉章京,尔与皇上之安塔穆章京一道,清点在彼处墨尔根王之包衣实数后交给。”[37]章京之下,以《黑图档》所记京玺、吴尔占盛京属人具体情况来看,“京玺包衣(满洲)佐领分管一,旗鼓分管一,吴尔占包衣(满洲)佐领分管一,旗鼓分管一,掌此四分管官一,护军校四,骁骑校一,护军三,领催二,披甲六十,蓝甲四十一,闲散满洲三十三,蒙古十八,抚顺汉人八十七,辛者库旧汉人六十,总共男丁三百一十,盛京所有牧丁、纳钱粮庄丁、杂项之种植蔬菜、捕蜂、捕鱼之人,管理差务之管领、领催、帮丁、部使、工匠等共丁六百三十九,边外苏鲁克蒙古三十三,住在蓝县之打牲抚顺汉人三十三。”[38]京玺、吴尔占所属盛京包衣人等具体编设分管佐领与管领进行管理,分管佐领满洲、旗鼓各一,四分管设一分管佐领官总领,其下与在京王公所属包衣佐领设置相同,即设一骁骑校佐之,每佐领下设一护军校及护军、领催、披甲及蓝甲等具体负责佐领内相关事务处理。佐领下人等身份主要包括满洲、蒙古、抚顺汉人及辛者库旧汉人等,满洲、蒙古为满洲佐领下,旗鼓佐领由上文所知虽构成人等身份复杂,但此处可见主要以抚顺汉人及辛者库旧汉人为主。抚顺汉人,天命六年(1621年),后金攻取抚顺、开原、铁岭、沈阳、辽阳等处,后金对主动归附之人分给奴仆,以国人看待,而被俘之抚顺汉人入八贝勒家。辽阳等处被俘之汉人则为旧汉人,其中选有用汉人入辛者库牛录内而成为辛者库旧汉人。而且,此时佐领内汉人身份占多数,由汉人身份所见应为留驻盛京之入关前人等,正如该档册内三佐领官员所述“(所属人等)皆太祖所留旧仆”[39]。管领下人等,由管领负责、应差领催具体管理差务,如,盛京包衣三佐领查点京玺家下人等时,其家内壮丁赵廷珍曾言:“小人原系银两当差在宁远城西头台子居住,离盛京沈阳六百里路,老弱残丁难以动移,况农忙收割之时,恳乞仁慈大人恩准,照档查收人丁,小人得以资生,万恩无激矣。管领解有文、张继美,领催金三、乔守芳、李自弘、李朝鸾、韩那太、崔王九、崔老哥、孙登峰、解应北、姜达子、全保。八月具。”[40]赵廷珍应为王公所属盛京包衣壮丁,为其所呈之事具保之管官,便为其隶属之盛京本处管领及领催等。而王属盛京管领下人所承差务,依京玺、吴尔占所属人等来看,应主要包括牧群、纳钱粮庄及杂项差役等。

盛京王属包衣群体的管理,通过协调王属包衣群体与隶属王公、盛京地方官及盛京包衣三佐领之间关系得以实现。盛京王属包衣群体与其隶属王公之间关系,如,康熙五十二年(1711年),园丁李广超与七王所属庄头曹国祥争地一案[41],涉案双方皆为旗人,因而先至盛京地方旗署组织城守尉处呈控,又因盛京本处田土边界、所交草豆数目档册皆在盛京户部登记管理,而最终转送盛京户部审断,并由两人所在旗界章京与村领催负责实地查勘。可见,该案处理过程与一般旗人案件相同,王属包衣群体虽隶属王公,但日常管理仍由盛京本处官员负责。而王公与盛京地方官的关系,如,康熙五十年,雍亲王府为询问赏其盛京户部及礼部所属差丁旗佐及数目情况时,先由王府门下发公文给总管内务府,再经总管内务府发文给盛京包衣三佐领咨询。[42]王府机构并未纳入清廷沿袭正统王朝之中央至地方官僚体系内,因而并未直接发文给盛京户部、礼部咨询。但对于清廷分给之盛京田土家口,王府则由京城府属门下派遣官员前往盛京点验查收,即王府将分给人等直接纳入府属门下进行管理。由此表明王公所属盛京包衣群体既作为清廷地方管理的一部分,同时也成为八旗贵族领主制下王公管理地方属人内容的体现。而盛京王属包衣群体通过与其关系密切之盛京包衣三佐领的往来,实现其双重身份的结合。盛京包衣三佐领作为清廷设置的主管盛京皇家事务的衙署,应与总管内务府并齐,但实际上如官员选拔等事务包衣三佐领仍需呈报总管内务府议定施行。如,康熙四年(1665年),盛京镶黄旗包衣佐领安塔木因年老多病而请求解任,便需呈报总管内务府大臣转奏清帝,清帝批复由安塔木本佐领内合适之人补放,最终由盛京司库三官保继任。[43]总管内务府便通过对盛京包衣三佐领官差任免的管理,实现对其干预与控制,因此,盛京包衣三佐领仍属总管内务府之下。王府可通过咨总管内务府令盛京包衣三佐领处理盛京王属包衣群体相关事务,表明盛京王属包衣虽有王属旗佐官员管理,但包衣三佐领仍可对其相关差务进行干预。双方所属人等可相互流动,为包衣三佐领实施干预提供条件。如,康熙四十三年,盛京包衣三佐领所属网户孟苏盛与王属网户杨文科等争夺捕鱼权一案内,王属包衣杨文科便指出:“普兰泡湖为圣主家正黄旗份子湖,身等为镶白旗裕亲王、显亲王府网户,原在正黄旗下。在大河普兰泡地方捕鱼,春天将所捕之鱼晒干,送给我主子王;夏秋捕得之鱼卖出,所得纳银代差;冬天所捕之鱼同样送给我主子王。本年七月十九日,身等网户将捕鱼湖口围住,在普兰泡湖捕鱼卖。八月,管理圣主家网户领催与管理身等王属网户领催合力围捕。”[44]王属网户杨文科本为内府网户,后转入王府应差,但并未因隶属变化改变应差地点仍在内府所属份子湖内捕鱼,由所属领催带领依季节不同向主子王缴纳差鱼。杨文科身份的改变,说明内府所属人等与王属人等相互流动的存在,同时这种流动并未改变原有应差形式,只是差物交付对象发生改变,因应差之时仍与盛京包衣三佐领所属事务有所交叉,由其兼管自当可解。而案内杨文科以王属人等身份敢于与内府所属人等争夺应差之地,表明其并未因改入王属而使身份降低。而由王属包衣入内府包衣之时,特别是因籍没而入,一般是入身份较低之管领内充差,如,康熙五十三年,正白旗音达浑管领下老色便指出:“顺治年间,巴图鲁王财产家口籍没入圣主家,为管领下贫苦之人,将王房产分给。”[45]即王属包衣人等因获罪籍没入内府,并未由此反使身份地位有所提高。

总之,清入关前王属包衣群体,源自女真贵族时期家内供役使之人。后金建立而编旗管理时,使其成为专门服务于诸贝勒之特殊组织。王属包衣群体具体编设为满洲佐领、旗鼓佐领及管领,但王属管领与佐领中以被俘充为奴仆之汉人内有技艺者之辛者库人相异,因而,身份地位相比内府所属佐领、管领及王属佐领低。清入关后,盛京王属包衣群体,主要包括遗留盛京之王属包衣人等及在京王公初封、袭封及加封之时所得盛京人口两类,前者以王属管领下入关前田庄人等为主,后者则以王属佐领下遗留盛京之守陵、匠役及打牲采捕人等最多,王属佐管之下每户丁口及家奴不断增多,既是此时差务繁多之反映,也是通过内府获赏人口身份较比原王属包衣人等略高之体现。由此,清初清廷对盛京王属包衣群体的管理,一方面,建立具有盛京王属包衣群体特色之管理体制,另一方面,通过王属包衣群体与盛京包衣三佐领之间人员不断流动,实现盛京王属包衣群体既做为传统封建国家官僚体制内地方管理的一部分,也充任八旗贵族领主分封制下王公管理之地方属人双重身份的整合。