“大一统”国家治理视阈下的元朝土司制度

2022-02-22咸成海

咸成海

(遵义师范学院,贵州 遵义 563006)

元朝是中华帝国时期由少数民族肇建的第一个“大一统”的封建王朝,其建立之初的重大创制就是设置了土司制度,探讨该制度与元代“大一统”国家建立与国家治理的因果关系将有助于进一步深化对元朝土司制度的研究。然而,对于元朝这一系列重要问题的研究与阐发却尚未引起元史学者的足够重视。以往对于元朝土司制度的研究,成果为数不多且多侧重在文化方面①,绝大部分研究成果采取的是“汉化”的一元化分析框架,认为在秦汉至唐宋时期羁縻制度的基础上,始有土司制度在元代的产生和明代的盛行②,而对于元朝土官的设置特别是土司制度之演变规律与特点则缺乏系统性的讨论。值得指出的是,元朝政治制度演变并非是线性、均质不变的单向历史过程,明朝“改土归流”意味着土司制度并非兴盛于明代。之所以这样认为,是因为明朝万历二十八年(1600年)发生的川、贵、湖广八路大军攻克海龙囤,播州末代土司杨应龙自杀,播州“改土归流”之事[1],显示明朝土司制度具有明显缺陷,不足以表明土司制度兴盛于这一时期,反而印证了元朝是土司制度逐渐形成、深化以及兴盛时期。基于此,本文拟从元朝何以选择土司制度,元朝土司制度的逻辑取向、基本构成、在国家治理中的作用四个维度切入,对元朝土司制度形成、深化以及兴盛的特点和规律进行钩玄提要,提出一孔之见,请教于学界同行。

一、元朝何以选择土司制度

历史上,一种政制之建立多发生于社会大变局之后。蒙元统治者为了适应治理边疆“蛮夷”的形势和要求,采取他们认为有效的治理方式,如此选择了土司制度。土司制度来源复杂,既羼杂北方游牧民族的旧制又有中原汉地的传统,正因为此,其萌芽、确立与推广不是在唐宋朝代而是在元代。

(一)笼络各族上层人物

土司制度之开启与统治者的民族政策有关。蒙古人入主中原时,人口约40万人[2]。至元七年(1270年),全国人口达到1193781户[3],其中绝大部分是汉族。元朝政府鉴于人口结构的特殊性,笼络各族的上层人物,授予官职,赏赐甚厚,依靠他们进行地方治理。他们在经营云南行省、湖广行省等“溪洞”③地区时采取了两种政策:一是把内地模式拿来用于治理此区域,二是尊重不同的宗教信仰与文化,通常对犯有过失的土司较为宽容,甚至或有袒护。有关这些,似乎异于之前的唐宋两代。

(二)摹仿金朝旧制

正如元史学者所言:“元初,在官制上基本摹仿金朝”[4]。猛安谋克本是女真族一种多功能社会组织,金朝在此基础上把它变成了一项十分重要的地方行政制度。该制度先后包含了地方基层行政组织、军事组织和世袭爵等三项内容,其中前两项制度是同时建立的,而后一种制度则略晚一些[5]。

元朝土司制度借鉴了猛安谋克制度。元代在距行省治所较远之区域设置的宣慰使,是纳入全国统一职官体系的从二品官职,在元代亦称宣阃④。宣慰使⑤根据职能分为三种类型:一是只理民政,如至元三年(1266年)设立的中兴路宣慰使和至元十五年(1278年)设立的河西道宣慰使;二是只管军政,如边疆民族聚居地区的宣抚司、安抚司、招讨司;三是兼理军民政务,如别失八里、哈喇火州与斡端宣慰司都元帅,主要负责管理军务同时还兼管屯田。

探析元朝土司制度的内涵及其实践过程,须要认知元朝统治方式与治理边疆“土人”之策。元朝土司制度的制定及推广具有两大特征:一是蒙元统治者的指导思想与行事决策相对简约。他们重视制度的简单实用功能,较少把问题复杂化,对前代和其他政权的制度并无偏见,只要验证其政策可用即稍加改造就付诸实施甚至普遍推广,并在施行已确定的制度时贯彻到底,以取得最大治理成效。二是制度失之于粗疏。由于元朝起于朔漠,对已施行的制度疏于总结和改进,因而,致使难以规范并完善[6]。

(三)吸收唐宋羁縻制度

唐朝“羁縻”政策规定:当地民族首领担任羁縻府州的地方长官,由中央政府任免;中央政府委派汉人官员担任府州的参军、佐史等职,前往协助和监督管理;当地民族首领去世则需上报中央政府,由中央册立其子孙世袭;羁縻府州可按传统方式处理本民族内部事务[7]。这种“羁縻”政策之下的治理现状令人堪忧。《新唐书·地理七下·羁縻州》对此做如下记载:“唐兴,未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸番及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式。……其后或臣或叛,经制不一,不能详见。”[8]该记载虽描述的是治理非汉族分布区域之时代局限性,但也能透视出少数民族地区与中央王朝的若即若离。

两宋时期在西南边远地带,沿袭唐朝羁縻州县体制。如广西地区:北宋建立后,为了国家统一和经济文化发展需要,于北宋开宝四年(971年)挥师荆湖,击溃南汉守军,攻陷广州,俘南汉王刘鋹,统一岭南,设置广南道。神宗元丰年间(1078—1085年),北宋将广南道分为广南东道和广南西道,简称广东、广西,“广西”开始固定为一个独立的行政区划。具有独立行政地位的“广西”仍采用唐朝羁縻州县制度,这在正史中有所记载:“唐末,诸酋分据其地,自为刺史。宋兴,始通中国,奉正朔,修职贡。间有桀黠贪利或疆吏失于抚御,往往聚而为寇,抄掠边户。朝廷禽兽畜之,务在羁縻,不深治也”[9];“历五代迄宋,羁縻而已”[10]。可见,在这种羁縻制度之下,中央政府尽管对“广西”户口未进行严格登记,要求缴纳的赋税亦只是象征性的,但治理机制仍有成效,进而为元朝土司制度提供了借鉴。

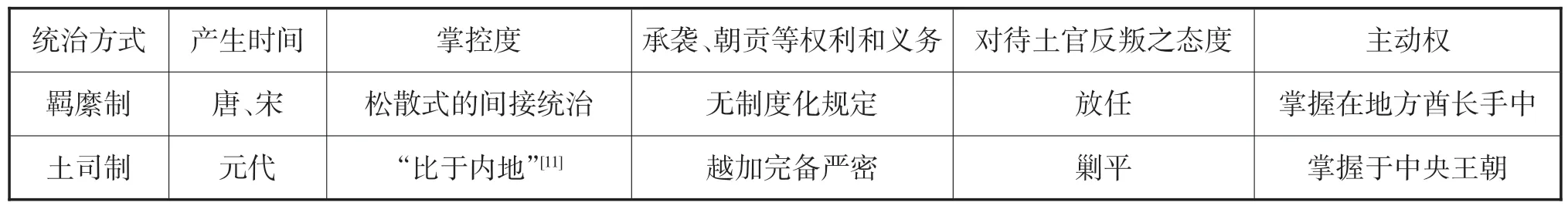

在吸收唐宋羁縻制度积极因素的前提下,中国第三次“大一统时代”的元朝建立了土司制度⑥。该制度与唐宋羁縻制度相比具有根本区别。(见表1)

从表1来看,两者在统治方式、产生时间、掌控度、权利义务、处理态度和主动权方面,存在很大不同。具体言之,除怯薛制、行省制、投下分封诸制之外,元朝土司制度的创制在于:其一,土司被任命为国家正式官吏。至元十四年(1277年),“播州安抚使杨邦宪言:‘本族自唐至宋,世守此土,将五百年。昨奉旨许令仍旧,乞降玺书。’从之。”[12]它表明这种新任命属于正式任命。其二,土司要尽的义务是服从朝廷征调。这在至顺二年(1331年)“八番军从征云南者俱屯贵州”[13]有所反映。八番军本为元朝八番地区(今贵州惠水县一带)的土兵,接受中央政府的直接调用,负有保境卫边的责任,是国家军队的重要组成部分。其三,土司辖区的税收列入国家财政的正式来源之一。对此,《元史·地理志》的记载是:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”[14]这表明当羁縻州转变化为土司区以后,土司须要比照中原传统缴纳赋役。

表1 土司制与羁縻制的主要区别

(四)大一统国家的实力

元朝实行土司制度主要是基于“平宋,全有版图”[15]的实际需要。元朝在疆域上超越以往历朝历代,对此,通治国之术的汉地儒臣许衡⑦对元朝大一统格局下民族地区治理有着清醒的认识。他在疏陈《时务五事》中称:“国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。”[16]可见,元朝在地大民众的情况下混一南北后,随着经济实力和军事力量急遽增长,将治理边疆民族地区提到议事日程。许衡的这种建言献策,代表了当时儒臣治理边疆的基本思路。

就在至元四年(1267年),忽必烈在第五子忽哥赤出镇云南之前当面嘱咐强调:“大理朕手定,深爱其土风,向非历数在躬,将于彼分器焉。汝往,其善抚吏民。”[17]可见,忽必烈很重视云南地缘政治以及边疆社会的治理,这体现了一个成熟政治家的高瞻远瞩。与此同时,元世祖看重回回人赛典赤·赡思丁(SaiyidAjall ShanShams al-Dīn)⑧的才能,命其在元朝建立后的至元十年(1273年)赴云南建立行省。赛典赤至当地后,即对山川地貌、人口状况、族群分布等展开细致周密的调查研究。据《赛平章德政碑》载:“下车莅政,风动神行,询父老、诸生利国便民之要。”[18]赛典赤奏称:“哈剌章、云南壤地相等,而州县皆以万户、千户主之,宜改置令长”[19],这一奏请被获准后,赛典赤遂改万户、千户、百户为路府州县,任命原大理国贵族段实为大理总管。不仅如此,他又于至元十八年(1281年)奏封段实为大理、威楚、金齿等处宣慰使兼都元帅及云南行省参知政事等职⑨。为缓和云南当地的社会矛盾,元朝对投纳的其他蛮夷上层亦多有任命。在行省框架下,忽必烈将僻在一隅的云南纳入土司制体系,由此开创了“大一统”格局下元朝土司制度之滥觞。

(五)开疆拓土之需要

值得指出的是,赛典赤在治理地方事务上锐意进取,“开疆拓土于不毛”,这在遐荒的“溪洞”地区产生了积极的政治影响。具体表现是:其一,贵州境内的八番、罗氏等国亦来附[20];其二,广西“溪洞诸夷”请求归降云南行省。至元十三年(1276年),特磨道首领侬士贵、左江土酋李维屏、右江土酋岑从威等,持土物纳款于云南行省。“是岁,广中降者八十余州,籍四十万户,东招靖江,南开广道,不劳一矢而安定。”[21]综上以观,元朝土司制度以承袭唐宋地方制度为主,同时又糅合和掺杂了蒙古、女真等北方民族的某些制度,来源并非囿于“羁縻制”⑩。作为处于草创阶段的地方行政体制,土司制度因与边疆民族地区的内在运行机理暗合而得到有效施行,进而在荒寒的西南溪洞地区扩而大之。由此不难理解,为什么元代边疆治理和土司制度建设,会呈现出如此复杂的继承性、阶段性和地域性。

综上可见,元朝土司制度并不是凭空出现的,其设计渗透着金代文化和中原“汉法”的元素。除此之外,其确立还体现了元朝加强中央集权和发展“大一统”国家的实际需要。通过朝廷的诏书、公文、印章、钱币、敕赐碑刻等渠道,元朝土司制度被推行到非汉文化的边疆社会,其法理权威性亦得到非汉文化族群的认可。这是元朝为追求重新统一而强调正统地位,采取谨慎态度改造旧有的治理不同地区之法的必然结果。作为元朝政治制度创新的一种,土司制度承载了延续当地文化传统、寻求边疆社会统治合法性的期许。

二、元朝土司制度的逻辑取向

历史地看,“大一统”既是古代中国封建王朝治理国家的一个手段,又是国家治理本身的内容。这种“大一统”固然体现的是古代中国疆域广阔、民族众多、高度统一的国家治理状态,但在一定程度也反映了国家认同。《经世大典·帝号》有云:“四海之混一,若夫北庭、回纥之部,白霫、高丽之族,吐蕃、河西之疆,天竺、大理之境,蜂屯蚁聚,俯伏内向,何可胜数。自古有国家者,未若我朝之盛大者矣。”[22]可见,元朝国家“大一统”政治实践的结果就是选择土司制度。至于其选择的基本取向,主要表现在以下三个维度。

(一)中央集权制度

元朝“大一统”以实现“天下”秩序的稳定为理想,那种对“天下大乱,无有安国。一国尽乱,无有安家”[23]的理解,表明了它从稳定角度对家国天下的通盘考量,这种考量的政治基点其实就是中央集权制度。中央集权制度既是一种行政运行方式,同时又是一种国家治理制度。秦统一后实行郡县制,郡县官员的任命权由中央掌握,地方官可随时随地被任免,故历代王朝沿袭该治理模式,严令地方统一执行中央的政令政策。我国之所以在秦朝较早形成“大一统”的治理模式,主要是历史文化传承因素使然,具体就是战国以降,国家为防御内部分裂,采用强化中央集权形式加强对地方的管控。进入元朝以后,一个引人注目的现象是在中书省直辖区以外的广大民族地区设置土司衙门,并将之直接统辖于中央政权之下。如此,元朝既强化了国家的政治权威,又保证了多民族国家的“大一统”秩序。

(二)“家国同构”理念

家国同构,源于宗法社会对家庭、家族、国家在组织架构中三位一体的传统认知。早在西周即实行了分封制。西周分封制除分封王室子弟外,还分封随周武王征战的功臣、先代贵族等,以按照宗法制原则确保嫡长子对于世袭特权的继承以及确立政治、经济权力的世袭和分配。由于分封制和宗法制二者的成功实施,宗法关系与政治关系有效结合,因而,在以血缘、亲缘为感情纽带的现实架构上形成了“家国同构”。这种“家国同构”组织架构上的家国情怀,贯通了家庭伦理和政治伦理,进而维护了西周社会和政治秩序。《礼记》对“家国情怀”做如下表达:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身……身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”[24]这即“修齐治平”的家国同构思想模式。这种思想模式早在战国秦汉时期,即已被确立为治国安邦的制度。其后,该思想模式不断向纵深发展完善,进而形成传统中国一浪高过一浪的实现“大一统”国家的强大精神力量。

这种精神力量在元朝地方土司身上亦有体现。杨赛因不花系播州杨氏家族入元后的第二位土司,他对王朝的政治认同使其于平定西南叛乱的征伐中屡建功勋。杨赛因不花的励精图治,使播州在经济、政治、教育、文化、交通等方面均获得长足进步,从而对维持“大一统”格局下西南边陲的稳定起到积极作用。这种力量在杨氏家族中起到承上启下的贯通作用,它将杨氏土司对元朝的认同推向极致,从而推动了播州各民族共同文化心理的形成。正因为此,杨赛因不花在元朝播州杨氏土司群体中,成为唯一一个被《元史》列传之人。正因为怀有家国情怀和忠君精神,杨赛因不花才能以对国家的认同和忠诚将播州杨氏土司对元朝的认同推向极致,进而维护了地方的安定。元朝土司杨赛因不花的例证,可以说是元朝中华“大一统”成功的政治实践之一[25]。正如有学者所指出的,那种“大一统”的家国同构思想凝聚着中华民族共同体的精神血脉,它一直维系着中华民族的团结统一,具有不可磨灭的历史功绩和当代价值[26]。

(三)儒术教化精神

儒家思想与先王之道是一脉相承的,西汉武帝“独尊儒术”实质上就是为了维护和巩固“大一统”的国家。在西汉作为驭术的儒术思想已与春秋战国时期的儒家学说存在差异,它是一种杂糅道家、法家、阴阳五行家等的新儒家思想。此后,历代统治者为巩固“大一统”下儒学的正统,均实施与之配套的创新性制度举措。

这种制度性创新在中国历史上的元朝(1271—1368年),成为较为特殊的一环[27]。元仁宗爱育黎拔力八达,“天性慈孝,聪明恭俭,通达儒术”[28]。他在位期间恢复科举取士制度,大力倡导儒学及儒家文化,进而重新开启了儒家的教化精神。如此一来,元朝一系列宏大的制度设计使儒学真正成为凝聚全国精神力量的国学。令人刮目相看的是,“大一统”元朝使包括边疆少数民族在内的社会成员,处于一个上下有等、尊卑有序的等级体系之中,使整个国家逐渐形成为一个多民族共同体社会。这是元代中国“大一统”思想文化的深厚根基,也是土司制度在边疆民族社会的发展进程中成为主流的基础。这一状态在播州军民安抚司辖地具有明显体现。据《元一统志》云,这里户口已与中原无异,“宦户儒户与汉俗同”[29]。

由上可见,元朝中央政府在进行了许多积极探索后,选择土司制度作为边疆社会地方治理方式。之所以如此,是因为中央集权、实行家国同构、倡导儒术等建构了“大一统”下的地方土司政治格局。元朝摆脱了羁縻制度的缺陷转而将地方社会管控与“大一统”体制紧密结合,意味着土司制度成为统一于“大一统”之下的地方治理系统。从羁縻制度到土司制度的转变意义重大,它标志着元朝治理土司向制度化迈出了关键一步。

三、土司制度在元朝的基本构成

元朝在中央集权制度、“家国同构”理念和儒术教化精神导引下选择的土司制度与之前的羁縻制度相比具有较大的特异性。作为我国历史上首次由少数民族完成的“大一统”王朝⑪,元朝一直把地方社会管控问题视为国家治理的头等大事。正因为此,它将土司制度定为基本国策,并以土司制度作为边疆社会的一种地方治理方式。这一努力在元初的地方土司治理中就有显示,最明显的体现就是土司治理渐趋制度化,这为以后王朝的政治实践提供了仿效蓝本。元朝土司制度建构的努力主要集中在以下三个方面。

(一)土司权力

元朝混一南北后,随着版图的扩大和武力的强盛,遂在边疆族群交错地带设立宣慰司,“掌军民之务,分道以总郡县,行省有政令则布于下,郡县有请则为达于省。有边陲军旅之事,则兼都元帅府,其次则止为元帅府。其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使”[30]。可见,由民族地区的“土人”出任的宣慰使、宣慰使都元帅、宣抚使、安抚使、长官司长官,是中央王朝和土司地区之间的重要纽带,其数量似乎比较庞大。宣慰司是军政协调机构,负责招抚、安置并管理治下的少数民族群体[31]。“土人”即少数民族首领,元朝行省机构吸收他们参与少数民族地区治理。由于元朝疆域超过汉唐,时有鞭长莫及之患,因而,在个别边远地区则有宣慰司等职官的设置。

元朝的类似职官设置与元初以来西南地区的政治情势有关。元朝平南宋后,播州土官杨邦宪率先归降,故受到元朝的厚爱而成为元朝统治者控制地方的土司,被予以重权。这些拥有重权的本地土司若确有才干,则经常被元朝政府调换任职之地,成为流动任职的流官。云南行省中庆路僰人王惠就是其中的一员,他先任威楚屯田大使,至元二十五年(1288年)后改任定远县、禄劝州、沾益州、马龙州等州县的县簿或判官,大德四年(1300年)又改任为中庆路昆明县尹,以后又陆续任路南州、永昌州、石平州、宜良县、为美县诸要职[32]。正因为元朝采取上述办法,因而,其土司数量超越前代。值得注意的是,由于此时土司任职的统治机构已纳入地方行政系统,土司有正式品秩且高于路而低于行省,因而,其“羁縻”性质随之发生根本改变,其待遇、权利与义务也与内地官吏一样,逐渐朝着“一体”的方向转化。

(二)赋税征收

拥有重权、流动任职的元朝土司,有向中央王朝缴付贡纳之义务。因为土司地区大多山高坡陡、石多谷深,交通比较落后,加上去京师深远,所以,中央王朝势力很难深入到这些统治薄弱区域。据《元史》记载,至元十九年(1282年),兀良合台镇抚过的云南行省,“凡八籍民户,四籍民田,民以为病”,元朝政府为扭转这一被动局面,下令“已籍者勿动”,结果“新附者籍之”[33]。可见,兀良合台的认知导致了地方治理的被动,最终使得元朝政府只好采用与内地近似的边疆治理模式。

新模式下的边疆治理,赋税征收相对灵活。至治三年(1323年),元朝在西南地区征收秋税和夏税时,免“八番、思、播、两广洞寨差税一年,四川、云南、甘肃秋粮三分”[34]。在金齿等地,按人口或住房之多寡征收金银。在湖广行省,则因循宋制实行夏、秋两税制。对此,《元史》的反映是:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”[35]这表明,元朝政府的赋役征收存在地区上的差异。征收赋税时,元朝政府要求少数民族地区的户口、民田要登记造册上报中央,当遇到阻力时甚至还要兴师动众,如“乌蛮等租赋,岁发军征索乃集”[36]。可见,元朝政府在户口和征税等方面也是煞费苦心。尽管如此,处于不断调适中的元朝土司制度,其适用性仍是此前羁縻制度无法比拟的。

(三)土兵征调

元朝基本实现对少数民族地区直接的统治和控制以后,允许土司地区在国家军事体系下存在武装。这样一来,边疆民族地区用来维系当地安宁的土兵,成为地方镇戍军队的一个组成部分。

这种地方镇戍军队较有特点。首先,宣慰司、宣抚司等是军事统兵性质的官吏。其所置的宣慰司,“其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使,品秩员数,各有差等”[37]。土司统兵制度是元朝之一项重要创举,之后的明清两代蹈元故事,沿用此制。从这个意义上说,“四海之混一”[38]的元朝时期既是土司制度的初创阶段,同时又是中国古代政治制度发展的黄金时代。其次,地方若有少数民族首领叛乱,土司在朝廷之命下亦率兵征讨。值得注意的个案是,至元二十一年(1284年)夏,“忽都铁木儿征缅之师为贼冲溃”,朝廷“诏发思、播田、杨二家助之”[39]。播州土司杨赛因不花在奉命率“民兵”征讨叛军过程中,勇猛异常,“以疾薨于师,年止四十”[40]。可见,元代土司作为统兵官维系当地安宁,实际上付出了“死而后已”的努力。显然,土军建制有利于土司制度之实施,它推动了土司统治地区的社会开始从军事民主制向封建隶属制过渡。

可见,元朝对地方土司之治理在元初渐趋制度化,它体现在土司权力、赋税征收、土兵征调等三个方面。元朝土司制在行政建置上是完备的,它已经具有比较明显的地方行政体制的特征。元朝政府对土司的治理已有了较为明显的制度规定,它不仅确定了土司的来源与权力,而且对土司官员的义务也有了制度上的约束。不过,由于元朝土地广大,民族成份复杂,因而,其统治方法因地区和民族的差异,而变得更为灵活。尽管土司制度在后来的运行过程中出现了一些问题,朝廷也对之进行了制度调整,但不可否认的是,土司在元朝“大一统”治理目标下正式演变成为统辖一方的地方官之后,土司地区的社会秩序较之于以前变得日益稳定。

四、土司制度在元朝国家治理中发挥的作用

随着蒙元王朝的崛起⑫,13世纪初,中国地方行政制度随之产生了历史性的新变化。元朝诸帝根据当时的治国经验,将“大一统”的思想及其实践落实于民族地区的制度建设之中,创建了土司制度。元朝土司制度不仅延续了前代中原王朝的羁縻制度,而且在元承金制基础上深深地打上了“大一统”的烙印。该制度不仅彰显了时代的政治脉搏,而且对边疆民族地区的深入治理产生了深远的影响。这种影响主要表现在以下四个方面。

(一)强化了“大一统”国家治理体系

这种强化明显体现在边疆民族地区治理、“大一统”中央集权的政治体制的加强两个方面。

首先,是边疆民族地区治理。至元二十九年(1292年),湖广左丞刘国杰率两万元军进至广西平叛,上思州土官黄胜许退至交趾境内,其妻被元军俘杀。五年后,黄胜许遣子志宝前往广西两江道宣慰司归降,不久复叛。泰定元年(1324年),黄胜许与反叛土官岑世兴一道,认同元朝治统,乞请朝贡。其请求得到元朝政府批准后,岑世兴因遣其弟入朝而被赐封为怀远大将军,仍任来安路总管;黄胜许亦被赐封为怀远大将军、沿边溪洞军民安抚使,其子志熟被允准承袭上思州(今广西上思县)的行政长官[41]。透过此案例可以看出,元朝以军事为后盾和以土司制度治理地方,不仅使土司由对立转化为认同,而且还使之最终确立对王朝国家的归属感。

其次,是加强元朝“大一统”中央集权的政治体制。“国家治理是大一统王朝的基本职能。”[42]创设土司制度的前提之一是元朝统治者根据西南、西北边疆“蛮夷”众多、情况复杂之特点,大量参用少数民族土官,密集设置各级土司机构,对边远地区少数民族所采取的“以夷制夷”之策,它被《百夷传》描述为“各设土官”[43]。虽然元以前的历朝均亦曾施行“以夷治夷”之策,但少有成功。元代在土司制度下“以夷治夷”,与之有所不同,这是本质上“有了新的发展”[44]。

(二)推进了区域社会的“国家化”

元朝设置土司,首先从云南开始[45]。这表明土司制度首创于偏僻蛮荒的云南行省,元朝中央政府在初见成效后,才将它扩而大之推广实施于西南、西北民族地区,进而使土司开始大量出现。的确,起初的云南行省“俗无礼仪”,“无秔稻桑麻”,元朝在这种情况下,通过“创建孔子庙、明伦堂”“授学田”“教民播种”等方式传播和推广中原传统文化。这种传播和推广不仅促进了民族地区“文风稍兴”[46],而且“较好地处理了大一统与因俗而治的张力”[47],为边疆多民族社会的融合与凝聚奠定了基础。正是这种“政治张力”,在统一多民族国家格局下,有效地推进了内地与西南土司地区的一体化进程。

“经国序民,正其制度。”[48]学界研究表明,在一体化进程中,蒙元统治者以军事手段开发边疆少数民族地区,在边疆地区普遍推行土司制度,委任土官展开战争善后,把新开发之区作为下一步兵源、军需物质等的补给基地[49],明显地加强了封建王朝对这些地区的治理。据记载,至顺元年(1330年),“亦乞不薛之地所牧国马,岁给盐,以每月上寅日啖之,则马健无病。比因伯忽叛乱,云南盐不可到,马多病死。”[50]云南行省官员发现这一与盐有关的问题后,及时奏报朝廷进行调整,如此在实现对民族地区有效控制的同时,确保了土司地区经济的正常发展。由于土司制度有利于外来移民进入边疆地区,推动社会风气的转变和促进经济的发展,因而制度上比唐宋时代有了重大进步。

(三)有利于中华民族共同体发展

“土司现象及土司问题发端于两宋之交,形成于元朝。”[51]它说明元代土司制尚处于初创阶段,有待于进一步完善。在这一过程中,元朝以用人强化共性。别儿怯不花是蒙古燕只吉氏人,他受年轻有为的英宗硕德八剌的派遣,至溪洞地区担任八番宣抚司达鲁花赤⑬,他到目的地后,不仅溪洞之民表示欢迎,而且那些长期不服管理者亦表示高度认同。之所以如此,是因为“吾故贤帅子孙也,其敢违命”[52]。由此可见,元朝建立土司制度是适合当时少数民族地区的实际需要的,它不仅加强了中央政府对土司地区的有效统治,而且促进了民族交融,维护了元朝的社会秩序以及国家统一,彰显了中华民族始终视“大一统”为“天地之常经,古今之通谊”的坚定意志[53]。其中的奥秘为《元史》一语道破,即“官其酋长,定其贡税,边境以宁。”[54]有鉴于此,说土司制体现了元朝皇帝大一统国家政权建设的整体意识,客观上有利于推进中华民族共同体的凝聚发展,就一点都不为过。

(四)为治理边疆民族地区提供了范例

《明史·土司传》对于蒙元时期设置和运作土司机构,利用土司在族群交错地带进行治理做如下记载:

迨有明踵元故事,大为恢拓,分别司郡州县,额以赋役,听我驱调,而法始备矣。然其道在于羁縻。彼大姓相擅,世积威约,而必假我爵禄,宠之以名号,乃易为统摄,故奔走唯命。然调遣日繁,急而生变,恃功怙过,侵扰益深,故历朝征发,利害各半。其要在于抚绥得人,恩威兼济,则得其死力而不足为患[55]。

从该材料可知,元朝依托强大的军事经济实力,在民族地区普遍建立各级土司行政机构,寻求对边疆社会统治的合法性基础,以延续当地的文化传统。这种机构在贵州有着具体表现。“土官有总管、宣抚司、安抚司、长官司,土府、土州、土县凡七等。其在顺元,宣慰司者有总管一、安抚使十三、土府六、土州三十七、土县十二、长官司二百七十二;又有乌撒乌蒙宣慰及播州沿边溪洞宣慰,皆在今贵州境。”[56]可见土司机构遍布大半个贵州,与唐宋时期的羁縻之制的治理存有明显区别。当然,这种区别之下仍存在共同点,即土司政权是以血缘关系为主轴的家族政权[57],元朝土司制度为以后王朝所师承。进入明朝以后,统治者对土司制度的治世作用有更加深刻的认识和理解,他们通过笼络和严管相结合的“恩威兼济”策略加强对土司的控制,使之忠心为朝廷服务。明朝发展了元朝的土司制度,使之进一步规范和完备,尤其对土司的职责、承继、考核等方面进行了严格把控。然而在运作中,土司制度的弊端亦由此显露出来。土司不堪调遣日繁则急而生变,时常发动叛乱,此其一;其二,由于土司在地方拥有相当的势力,因而,某些恃功怙过的土司呈现反对中央王朝的倾向。正因如此,从明朝开始,对日渐尾大不掉的土司逐步采取收缩政策直至废除,此即明清史上著名的“改土归流”⑭。

由上可见,元朝入主中原后,将北方民族的制度文化传统与中原传统典制相结合,土司制度便应运而生。土司制度在元朝国家治理中发挥的作用十分明显,它不仅强化了“大一统”国家治理体系,推进了区域社会的“国家化”,而且有利于中华民族共同体发展,并为治理边疆民族地区提供了范例。这种作用在土司地区亦有不同程度的反映。元朝政府对土司地区的控制与开发、在土司地区的行政建构、中央集权的意识形态、较为直接的治理政策、“大一统”文化教育,促使土司地区各族对元朝大一统产生一种国家认同与政治归属感,进而深刻影响土司地区社会生产、经济、文化的发展以及土司社会变迁。

总之,通过上述四个方面的考察,我们认为,元朝土司制度的设计中渗透了金代文化和中原“汉法”的元素,其确立还体现了元朝加强中央集权和实施“大一统”国家的战略需要。元朝土司制度通过不同渠道被推行到非汉文化的边疆社会,其法理权威性得到了非汉文化族群的普遍认同,这标志着元朝治理土司向制度化迈出了关键一步,它在土司权力、赋税征收、土兵征调三个方面有着明显体现。事实表明,土司制度在元代应运而生,强化了区域社会“国家化”的治理体系,进而将土司地区纳于中华民族“大一统”的格局之中。那种较为直接的治理政策,反映出元朝上层统治者的政治智慧与国家治理能力,深化了对土司地区的控制与开发,深刻影响到土司地区社会生产、经济、文化的发展以及土司社会变迁,推动了这一时期中华民族共同体的发展,从而为治理边疆民族地区提供了制度范例。

注释:

①土司(土官)制度是重要而且复杂的课题,长期以来学界关于该问题的研究多集中在明清两代具体问题的描述上。近年来随着土司制度研究在广度和深度上的拓展,元代的土司制度日益引起土司学界更多学者之关注。迄今为止,学界对元代土司制度的研究尚略显薄弱,整体研究的主要成果有李幹:《略述元代土司制度中的几个问题》,《民族研究》1984年第4期;吴永章:《中国土司制度渊源与发展史》,四川民族出版社1988年版;龚荫:《中国土司制度史》,云南民族出版社1992年版;白耀天:《土司制度确立于元代说》,《广西民族研究》1999年第4期。个案研究的则有粟冠昌:《元代广西的土官制度》,《广西民族研究》1988年第2期;李平凡、陈世鹏:《略论元代彝族土司制度的创立》,《贵州民族研究》2012年第1期;成臻铭:《土司制度与西南边疆治理研究》,社会科学文献出版社2016年版。学界在讨论元代土司体制时,通常将土司制视为唐宋代羁縻体制的延续。实际上,只有将元代土司体制放到元代边疆治理的宏观演进脉络中,才能看清其性质与特点,也才能理解土司的确切内涵,这应不失为解决土司制渊源问题研究的一个新视角。

②参见吴永章:《中国土司制度渊源与发展史》,成都:四川民族出版社,1988年;龚荫:《中国土司制度》,昆明:云南民族出版社,1992年;李良品、祝国超:《失去民心的土司制度终究要衰亡》,《历史评论》2020年第2期。

③就地理学角度而言,“溪洞”指南方山区少数民族世代生息繁衍的山间平地或盆地,也就是人们常称的“坝子”。“溪洞”又可简称为“洞”,而“洞”又可写作“峒”“垌”或“峝”等等。“溪洞”一般与古代南方山区适宜农耕的平地以及由此形成的聚落直接相关。大量“溪洞”的长期存在,充分显示了古代中国南方各地经济社会发展的不平衡性和多样性。

④宣阃是元代宣慰司的别称,元欧阳玄诗云:“明年翠华望北还,复过湖南驻清跸。试举郎君问宣阃,阃臣上前盛称述。”见(元)欧阳玄:《欧阳玄集》卷4《送聂以道之官武昌》,长沙:岳麓书社,2010年,第37页。

⑤宣慰使最早在唐宪宗时所设,迨至元代,宣慰使是宣慰司的最高长官,秩从二品。宣慰司受命于行省,是介于行省和郡县之间的一个机构,元代在少数民族地区设立宣慰司,任土官为宣慰使。宣慰司作为掌管军政大权的行省分设机构,其职责是“掌军民之务,分道以总郡县,行省有政令则布于下,郡县有请则为达于省。有边陲军旅之事,则兼都元帅府,其次则止为元帅府。其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使,品秩员数,各有差等”。见宋濂等撰:《元史》卷91《百官志七》,北京:中华书局,1976年,第2308页。

⑥概观中国古代“大一统”国家形成与发展的动态过程,本文将历史上的“大一统”治理划分为四次:第一次是秦汉,第二次是隋唐,第三次是元朝,第四次是清朝。

⑦许衡(1209—1281年),元初著名的思想家、理学家,字仲平,号鲁斋,怀州河内(今河南沁阳)人。元朝建立后,官至集贤殿大学士。崇信理学,亦善易。卒谥文正。著有《读易私言》一卷,另有《鲁斋心法》鲁斋遗书》等,皆行于世。

⑧赛典赤·赡思丁(1211—1279年),是蒙元时期入华的回回政治家,在中华民族共同体史上有着特殊而重要的文化地位。值得一提的是,学术界往往称其为“赛典赤”,其实此并非其名,这一点清儒钱大昕亦注意到:“赛典赤,回回贵族之称。赡思丁为中统至元名臣,纪传皆称赛典赤而不名。”参见:陈文和:《嘉定钱大昕全集》(第7册),南京:凤凰出版社,2016年,第251页。

⑨段实任总管之职,揭开了历史上元代大理总管时期的序幕。至元元年(1264年)、至元十二年(1275年),段实率部前后两次成功地平定舍利畏的变乱,在元朝对云南的控制中发挥了重要的作用。参见朱安女:《文化视野下的白族古代碑刻研究》,成都:巴蜀书社,2012年,第92页。

⑩长期以来,土司学界的研究成果千篇一律地认为土司制度由羁縻制度发展而来,仅仅是羁縻制度的延续,将元朝土司制度的历史渊源与辽、金割裂开来,因此才会只看到边疆少数民族地区的社会基础与政治特征,而看不到土司制度与蒙古早期社会、辽金王朝存在紧密关系。代表性成果主要有龚荫:《中国土司制度》,昆明:云南民族出版社,1992年;谈琪:《壮族土司制度》,南宁:广西人民出版社,1995年;何先龙:《土司制度论稿》,长春:吉林大学出版社,2015年。

⑪“大一统”是中国历史的一个基本特点。它既是历代封建王朝治理国家的一个重要工具,也是国家治理自身的重要内容。“大一统”必须处理好中央与地方的关系,其也是实现中央集权国家治理的重要任务。我国历史上“大一统”国家治理,坚持中央集权一元化的治理主体地位,符合历史发展要求,适合国情,虽有不少教训,但总体是积极成功的。参见卜宪群:《谈我国历史上的“大一统”思想与国家治理》,《中国史研究》2018年第2期,第14—20页。

⑫西方学者视元朝为“帝国”,将中原与边疆对立起来,用此种视角则不能解释中国元朝土司制度的形成。参见[加]卜正民(Timothy Brook)著,潘玮琳译:《哈佛中国史挣扎的帝国元与明》,北京:中信出版社,2016年。

⑬达鲁花赤作为蒙元时期在地方行政机构路府州县上设置叠加的监督长官,除了少数例外,通常由蒙古人担任,其地位一般在由汉人和色目人担任的地方行政官员之上,对后者有监督节制之能。参见陈高华、史卫民:《中国政治制度通史》第8卷《元代》,北京:人民出版社,1996年,第124—129页。

⑭改土归流亦称土司改流,是指明清中央政府把处于西南西北少数民族地区永久世袭的土官,改为由中央政府随时任免的流官的一项政治举措。改土归流始于明代,清朝雍正年间大规模推行,土司制度遂逐渐没落,直至被废除。改土归流一直是史学界非常关注的议题,因研究者较多故在此不一一列举。