试论区域公共文化建设与我国边境牧区的总体安全发展

2022-02-22宋姗姗

宋姗姗

(山东师范大学,山东 济南 250014)

一、问题提出

我国边境牧区主要分布在西藏自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区以及甘肃省,毗邻哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古、印度等11个国家和地区。从人口分布上看,边境牧区大多为少数民族人口聚居区域,其中有很多民族呈跨境分布状态,地缘人文环境复杂。随着“一带一路”倡议全面推进,边境牧区所在的区域成为我国向北开放的重要桥头堡,处于我国新一轮对外开放前沿地带,受外部社会经济环境影响日益突出,发展面临的风险和不确定性也在增加,[1]区域安全问题日益突出,主要表现在以下几个方面:第一,从社会层面看,近年来境外一些错误思想在边境地区渗透,导致社会风气恶化,社会失范问题突出,对牧区的社会稳定和民族团结产生了消极影响。第二,从经济层面看,边境牧区畜牧业所占比重偏高,产业结构单一,牧民谋生技能和就业选择空间有限,抵御经济风险的韧性不足。第三,从文化层面看,一些边境牧区公共文化建设力度不足,优秀文化产品的供给数量和质量难以巩固牧区共有精神文化家园,民族文化间的分化隔离现象仍然存在,难以充分抵御外部极端民族主义对牧区的影响。第四,从生态层面看,由于牧区经济结构较为单一,生产方式较为粗放,草场退化、土壤流失、土地沙化、水资源日益减少等生态环境问题比较突出,自然灾害频发,对广大牧民生存安全构成威胁。

面对近期外部环境的变化和百年未有之大变局,习近平总书记在中央国家安全委员会第一次会议上强调指出,要准确把握国家安全形势变化的新特点新趋势,坚持总体国家安全观,构建集经济安全、社会安全、文化安全、生态安全等于一体的国家安全体系。在传统安全与非传统安全相互交织、相互影响的发展背景下,文化建设在维护国家政治经济社会安全方面的重要性不容忽视。目前,学术界对文化建设与国家总体安全之间的关系进行了大量研究,议题主要集中在当前文化安全领域面临的突出问题,如何维护和发扬我国的社会主义核心价值观、着力提升我国文化创新力、积极开展文化价值创新、文化理论创新的思路与途径、发展多样化与特色化的优质文化产业、促成多元文化的共生与融合以及加强文化对于国家治理的整体融入等。①也有学者敏锐的注意到当前时代背景下少数民族文化发展与国家安全之间的关系,例如在扩大文化领域对外开放的新形势下,需正确认识少数民族文化开放与文化安全的辩证关系,加强新时代我国少数民族文化建设,维护好少数民族文化安全和民族地区的文化安全。[2]少数民族文化建设中需要特别注意文化体制改革问题,它事关民族文化发展前途,承载着保护民族文化安全的重要职责。[3]总体而言,针对边境牧区这一特定区域的文化建设与国家安全问题研究较为少见,特别是区域公共文化建设对国家总体安全的影响和重要意义方面的研究成果尚属空白。在新的历史条件下,我国边境牧区的公共文化建设与总体安全发展问题日益重要。2021年全国两会期间,习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时强调,文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。由于文化认同与文化安全在含义上相互建构,我们要以总体国家安全观为指导,以铸牢中华民族共同体意识、促进各民族大团结为基础积极推进区域公共文化建设,确保区域文化安全,进而维护我国边境牧区的社会安全、经济安全和生态安全,保障边境牧区的总体安全发展。

二、总体安全发展视野下的区域公共文化

文化安全,是指在国家文化建设、发展和生活中,保持文化活力的同时巩固本国政治制度,维护人民利益,进而确保国家总体安全。对一个国家而言,文化安全是国家总体安全的关键组成部分,具有指导和保障性作用。文化安全的隐蔽性特征,决定了文化安全在国家总体安全中的重要地位。[4]在某个区域内,文化安全中的文化集中表现为区域公共文化的建设和发展。同时,区域公共文化也是划分区域的重要特征。“‘区域’是具有具体位置的地区,在某种方式上与其他地区有差别,并限于这个差别所延伸的范围之内……称为区域的不同地区部分都是假定具有一些共同特性和组合”[5]。因而,区域内部具有一定程度的同质性(Homogeneity)。这种同质性可能是地理上的,经济上的,也可能是文化上的。其中,具有共通性的区域公共文化是助推经济社会健康发展的强大引擎,区域文化安全在政治、经济和生态方面影响着区域总体安全发展。

(一)区域公共文化是维护区域社会政治秩序的重要基础

区域公共文化主要反映了一定地域范围内存在着被普遍接受的基本行为准则、规范以及核心价值观念的一致性,其在区域的社会经济发展中具有重要意义,常被形容为区域社会政治秩序的稳定器。文化安全是政治安全的映照,具有最根本的保障性作用,与政治安全间具有高度同构性。[6]因此,国家在保障区域安全时非常重视利用区域性公共文化,包括共同制造和享有的地区文化遗产、地区性文化网络和共有文化精神等。

从国际经验看,区域公共文化建设维护区域政治安全的方式主要包括两种:一是求同存异,突出和强化区域内不同群体的共享文化与观念,形成普遍认可的区域公共文化,以此加强人们对区域的文化认同,形成区域政治共同体和利益共同体。二是通过“社会建构”(Social construction)提升文化共识与核心价值观的认同,主要借助区域层面或共同体层面的文化产品建构确立集体认同,依靠文化共性来弱化群体的利己意识,巩固集体身份。例如,欧盟成立后为应对区域内的文化差异和离心倾向,将欧洲共同文化建构作为维护和巩固联盟安全的重要手段。为此,欧盟文化机构专门建立了保护和发展欧洲共同历史和文化遗产的基金会,出台“万花筒计划”“拉菲尔计划”和“阿里安计划”,大力资助有关欧洲共同体文化的艺术创作和文化交流,以此促成一个面向未来的区域责任共同体和命运共同体。可以说,欧盟的认同在很大程度上是以地区间共同文化渊源和价值共享为基础。

作为一种无形力量,文化在协调区域社会关系,促进区域社会融合方面的作用亦很明显。人们在文化认同上越趋于一致,社会团结的水平和集体行动的能力也越高,社会稳定性越强。正如社会学家汤姆·索维尔所言,文化不是博物馆的藏品,而是日常生活中工作着的调节机制。一个社会要想运转就必须坚持一定的准则和道德观,这种共同的社会价值可以被视为社会的“粘合剂”和“凝聚剂”,它保持着群体的整合。如何调整内在的群体文化差异常常决定着多元文化社会的成功与失败。各种文化中内在的知识规则和道德论说需要加以建设性的运用,被合并起来或得到调整,可以形成一套新的、被不同程度共享的制度,这将会有效维系社会团体的持续运转[7]。从多元族群社会关系构建上看,公共文化涉及个人沟通交往、相互之间信任、对其他民族的文化认知和态度等。通过公共文化建设可以将冲突型的族群关系转变为合作型的族群关系。德国哲学家哈贝马斯在反思全球族群关系问题的基础上特别强调了公共文化符号与价值信念在稳定社会方面的积极功能,因为社会中心价值观的形成免除了整个社会失序和社会解体的危机。因此,不同民族共同体、语言集体、宗教群体和生活方式之间的平等共存不能以社会的零散化为代价,更不能把社会分解为无数相互隔离的亚文化[8]。区域公共文化建设正是通过这种差异化整合,实现对区域社会政治秩序的维护。从我国边境牧区面临的一些社会问题来看,各民族之间的文化交流和融合不深入、不充分,部分民族成员对中华民族的认同感较弱是导致民族隔阂和民族冲突发生的一个重要诱因,也是威胁区域社会政治稳定的潜在因素。因此,需要高度重视区域公共文化建设的重要性。

(二)区域公共文化影响着区域经济的持续稳定发展

在非传统安全范围内,文化安全与经济安全相互牵制,二者的发展时常呈现为不同步的状态。[9]20世纪80年代,法国思想家佩鲁提出了基于文化考量的新发展观——各种文化价值在经济增长中起着根本性的作用。佩鲁认为,“经济体系总是沉浸于文化环境的汪洋大海中,在这种文化环境中,每个人都遵守自己所属群体的规则、习俗和行为模式,尽管未必完全为这些东西所决定”[10]。一方面,经济发展常常受到群体自身文化传统的影响和制约,并显露出它的价值取向。“各民族文化及其特色的不同,决定了他们所形成的经济倾向、经济活动的方式和道路选择也不同”[11]。因而,区域经济发展必须考虑由文化特征所赋予的价值观念、道德意识、行为偏好、选择方式等,如果不考虑文化的复杂多样性,经济决策和经济战略很难得以顺利推行,甚至可能出现严重失误。另一方面,各种文化价值和文化资源也是抑制或加速区域经济增长的重要因素。美国经济学家西奥多·舒尔兹在人力资本和物质资本之外提出“文化资本”的概念,它包括价值观、信念、行为规范和模式等,对社会经济发展的影响和推动作用非常明显②。基于文化资本开发形成的文化产业具有文化亲和力和认同性等特点,是重要的社会融合性产业。“文化及其产业发展的多元效应包括资源和产业效应、战略和策略效益、短期和长期效应以及民意和认同的效应等”[12]。经济学家史瑞夫特在“经济的文化地理研究”一文中强调了文化与经济的相互嵌入能为经济发展带来诸多益处。特别是在区域经济发展中,嵌入经济体系中相似的风俗习惯、传统道德和社会规范能够在不同群体和地区的经济合作中减少矛盾与纠纷,并促进区域一体化发展[13]。近年来,经济学界越来越重视文化认同对区域经济一体化的重要性,认为在推动经济一体化过程中,“文化的力量”在某些方面甚至已经超过了市场和政府的力量,成为了主要的动力机制[14]。

此外,区域文化中的集体主义和社群主义传统通常被认为是有助于防范经济风险、避免家庭陷入贫困的有利因素。例如东南亚农村地区盛行收入和工作分享的社会规范。规定村里富有的成员应放弃他们自己的工作而为贫穷的邻居提供赚取收入的机会。这是一种保证穷人有最低口粮的相互帮助的社区分享原则,也是防范当地农业生产高风险性的一种手段。当分享原则被上升为一种规范后,违反的人会遭到社区居民心理和舆论上的强烈批评。这样,长期培育出的互帮互助的规范认同会引导区域向高效、稳定的方向发展[15]。肯尼亚最贫瘠的地区长期以来就有大量的民间互助组织,当出现经济动荡时,这些互助组织将会为受灾家庭提供紧急援助。在农业旺季,这些互助组织会协调社区劳动力相互协助进行播种或收割,保证了区域经济的持续稳定运行[16]。相反,缺乏基于信任与合作精神的区域公共文化是造成区域经济脆弱性和风险性程度较高的重要因素之一。近年来,由于市场经济和私营经济的快速发展,边境牧区的生产生活方式也出现了明显变化,传统基于族群和社区的集体化合作生产方式日益向以家庭和个人为主的经营方式过渡,在面对突发性自然灾害和公共危机事件冲击时,牧民们往往缺乏集体应对能力。[17]

(三)区域公共文化影响到区域生态安全

区域生态安全,意味着区域内生态系统健康且完整,能够针对性持续解决区域内部生态环境问题。人类学中的文化主义学派认为,区域往往是有明确界限、具有自身文化性特征的生态分区。从这一视角来看,区域生态安全往往内嵌在地方的社会文化语境中,群体文化背景、社会行为规范与生态环境之间的交互作用会对区域生态安全形成直接或者间接的影响。“在复杂多元化的社会中,不同的群体孕育了各自的环境观,且留下了通过历史传递下来的包括全部生物和非生物因素以及与自然环境有关的社会表现、态度、构成、行为模式等环境遗产。”[18]英国人类学家埃文思对尼罗河畔“努尔人”的调查发现,努尔人的人口分布具有季节性的收缩特点和广泛的相互依赖性。这些居住场所在雨季时彼此分离,但在旱季则与其他村落社区混合到一起,围绕池塘一个挨一个过着营地生活,共享水、牧草和鱼类资源。旱情越严重,努尔人越倾向于采取聚集收缩的居住方式增强居民点之间的相互依赖性,并强化他们对于部落——“娄”的共同利益和责任感。努尔人季节性迁移往返和收缩扩张的变化正是他们用来应对生态风险的一种有效手段[19]。其后,人类学家苏珊娜·霍夫曼还提出了“生态文化学”的理论分析模型,即从文化主位视角出发分析社会关系网络、文化习俗、价值观和信仰等文化变量对生态灾害形成的影响。她强调,如果一个民族的文化特征和生活习俗被深深地理解和应用的话,就会减少生态风险,增强区域发展的韧性和安全性[20]。在技术理性的主导下,我国牧区很多促进人与自然和谐生存的传统文化逐渐消亡,而忽略地方性传统文化的现代化技术手段并未有效促进牧区生态环境的改善,甚至在一些地区加剧了草场退化和土地沙化的风险。[21]因此,开展区域公共文化建设,有利于从根本上避免人为因素造成生态环境灾害发生,确保边境牧区的生态安全。

三、加强区域公共文化建设:边境牧区总体安全发展的保障路径

现代社会风险具有明显的交叉性、重叠性和关联性,涉及社会经济文化诸因素。我国边境牧区的区域总体安全与其所处的自然地理区位、经济产业结构、人口属性和文化习俗密切相关。如果要有效防控边境牧区面临的潜在风险,就必须统筹考虑这些因素的相关性,从区域公共文化在总体安全发展中的基础和保障性地位入手,树立起新安全发展观,以区域公共文化建设推动边境牧区总体安全发展。

(一)注重边境牧区共有文化建设,铸牢中华民族共同体意识

“团结与发展是边疆建设的主题”[22]。我国“兴边富民行动”相关规划指出开展公共文化服务建设有助于改善民生,促进边境整体发展和团结,极大提升了区域公共文化建设在边境牧区总体发展中的地位。我国边境牧区主要分布在少数民族人口较为集中的省区。一方面,各民族在生活习俗、宗教信仰等方面存在一定差异,表现出文化异质性。另一方面,在一个区域中,异质文化和公共文化总是并存的,各民族的文化也具有一定的共同性。我国边境牧区的文化既有族际差异性,也有区域文化共同性。边境牧区的区域公共文化体现为牧区各族居民共享的集体意识和地缘性文化,是各民族相互联结的精神纽带和情感认同,也是维护民族团结和社会安全的强大精神动力。具体而言,热情好客、勤劳质朴的草原文化;建设祖国、垦边支边的爱国精神;英勇抵抗、保家卫国的边防文化等,这些具有边疆特色的文化资源都是开展区域公共文化建设的重要资本,各级文化工作者需要认真挖掘整理,突出各民族共享的国家观、历史观、民族观等共有精神家园,并通过文学、音乐、舞蹈、美术、戏曲等各种文艺形式弘扬其中蕴含的民族团结进步思想,牢固树立中华民族共同体意识,使其成为维护边境牧区社会稳定和长治久安的根基。

由于边境牧区特殊的人文环境,区域公共文化建设还需要加强民族文艺创作专业人才的培养,为边境牧区的公共文化建设作出贡献。目前边境牧区各民族在方言、戏曲、舞蹈等方面各具特色,但能够熟练掌握各民族文化并加以创作的文化工作者数量相对较少。从实践中看,自20世纪七八十年代反映边境牧区生活题材的电影《冰山上的来客》《牧马人》和《天山行》等群众喜闻乐见的作品发行以来,至今拍摄的有关边境牧区少数民族题材的影视作品屈指可数。从事边境民族文艺表演创作的人才数量和相关文艺作品数量过少,不利于边境牧区公共文化活动的构建和开展,今后需要在各级文化专业人才的培养和配备工作中予以重点考虑。

(二)加强边境牧区公共文化产品供给,防范外部极端文化渗透

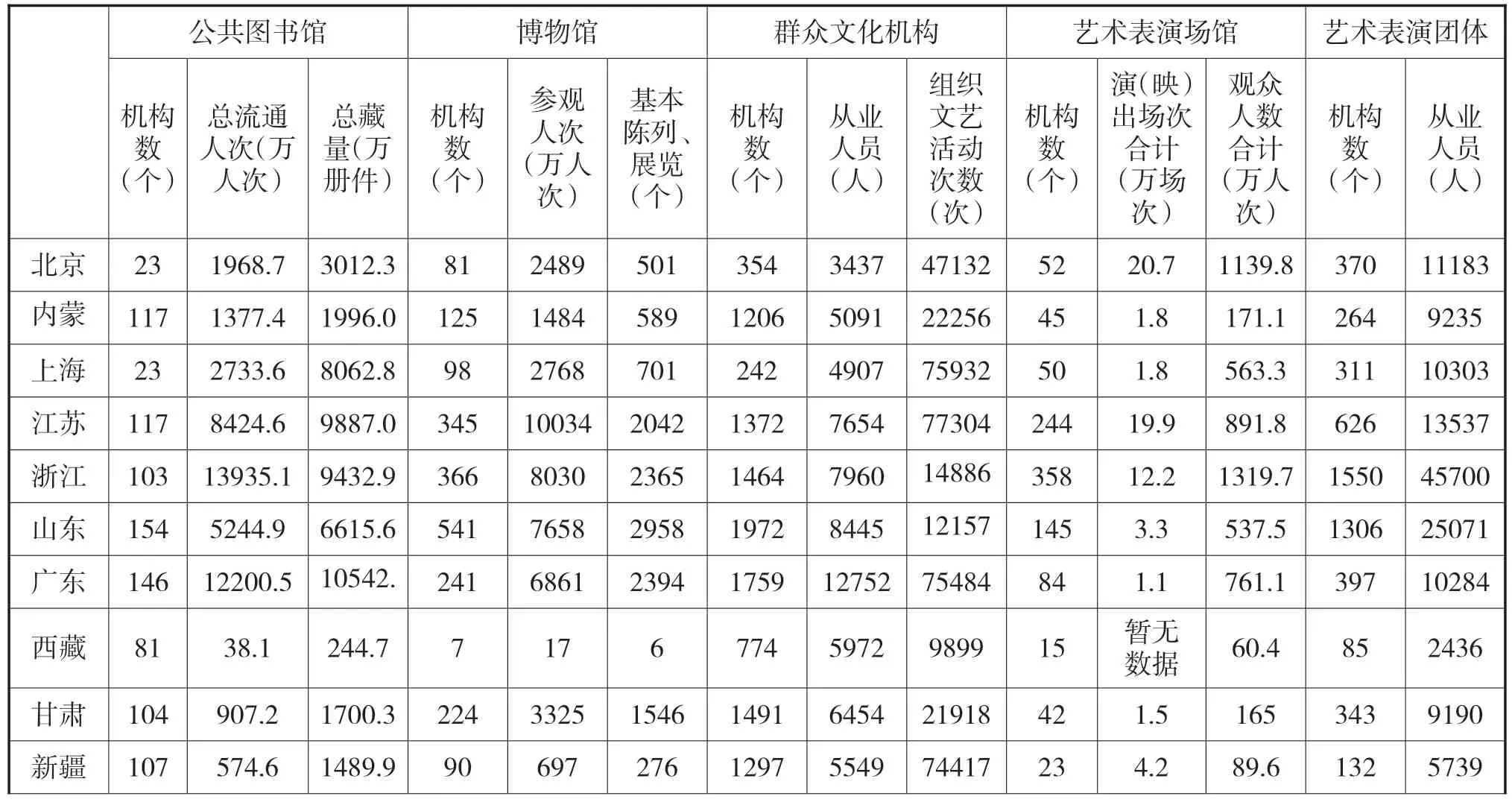

我国边境牧区人口居住分散,公共文化服务半径过大,文化站、图书室、放映室等公共文化基础设施与人口较为密集的东部地区省市相比差距明显(表1)。长期以来,由于远离区域文化中心,缺少文化娱乐设施,许多偏远地区的农牧民仅靠无线广播收听党和政府的文化宣传,接触的信息量有限,容易受到境外极端文化思想的渗透和影响,对边境牧区的文化安全造成很大的威胁。2017年3月1日,我国正式实施《公共文化服务保障法》,提出加强民族地区公共文化服务,满足民族地区群众基本文化需求。这对提高边境地区农牧民的主流文化认同具有重要意义。相比内陆平原地区而言,边境牧区公共文化设施建设的难度更大,成本更高,需要政府投入大量经费作为保障。目前,中央财政已经建立了“少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金”,通过转移支付补贴给各级地方政府。地方政府需要加强专项资金监管,保证及时拨付、专款专用,并给予充足的资金配套。

表1 2019年我国部分省(区)公共文化资源关键性指标比较

除此,边境牧区公共文化资源的配置利用还需要考虑到一些牧民随季节迁移,“逐水草而居”的生活习惯和生产方式。针对这一区域文化特点,需要进一步完善现有的流动公共文化服务模式,增加流动文化车、流动图书车、流动美术车、流动舞台车的投入,同时培育扶持类似于“文化独贵龙”“乌兰牧骑”等演出形式机动灵活的草原民间艺术团队,加强边境牧区流动公共文化产品的供给。此外,利用互联网、移动通讯网等信息化手段可以突破区域人口密度、地理环境的限制,加快核心价值观的传播和扩散,促进区域公共文化的形成和巩固。《国家信息化发展战略纲要》提出将重点扶持民族语言文字应用软件的开发,扩大民族地区的网络覆盖,推动边疆万里数字文化长廊建设。近期一些边疆民族地区已经通过“互联网+”“文化+”“大数据”等渠道在区域公共文化数字化建设方面取得了突破。边境牧区要加快推进少数民族语言文字和国家通用语言文字的信息化处理,通过文化资源与信息技术的结合促进各民族文化的互联互通,扩大区域网络文化产品的供给。

为促进公共文化产品的充分供给,我国一些省市自发建立了跨行政辖区的区域公共文化建设合作机制。例如长三角地区公共文化服务体系示范区(项目)合作机制覆盖39个城市,积极开展区域文化资源共建共享和融合发展,探索跨行政区域公共文化服务优势互补、联动发展新机制,合力提升长三角地区公共文化服务水平。边境牧区民族文化各有特色,但也存在很多方面的共性,尤其对地理位置比较接近的地区而言,他们的风俗习惯、价值观有很多相互通融之处。我国牧区虽然被分割在多个行政辖区内,但由于牧区相连相通,因此农牧民们开展的祭敖包、那达慕、晒佛等大型群众文化活动均带有草原文化特点。这种文化的相互通融为边境牧区开展跨行政辖区的区域文化共建共享活动创造了有利条件。边境牧区应本着“资源共享、优势互补”原则,以国家边疆文化长廊建设为契机,以草原特色文化为内容策划实施文化交流合作项目,促进各民族优秀传统文化资源的互联互通,在文艺创作、文化产业发展、文艺人才培养等方面加强区域联动,合力保障边境牧区的文化安全。

(三)重视牧区文化产业发展,推动区域产业结构多元化

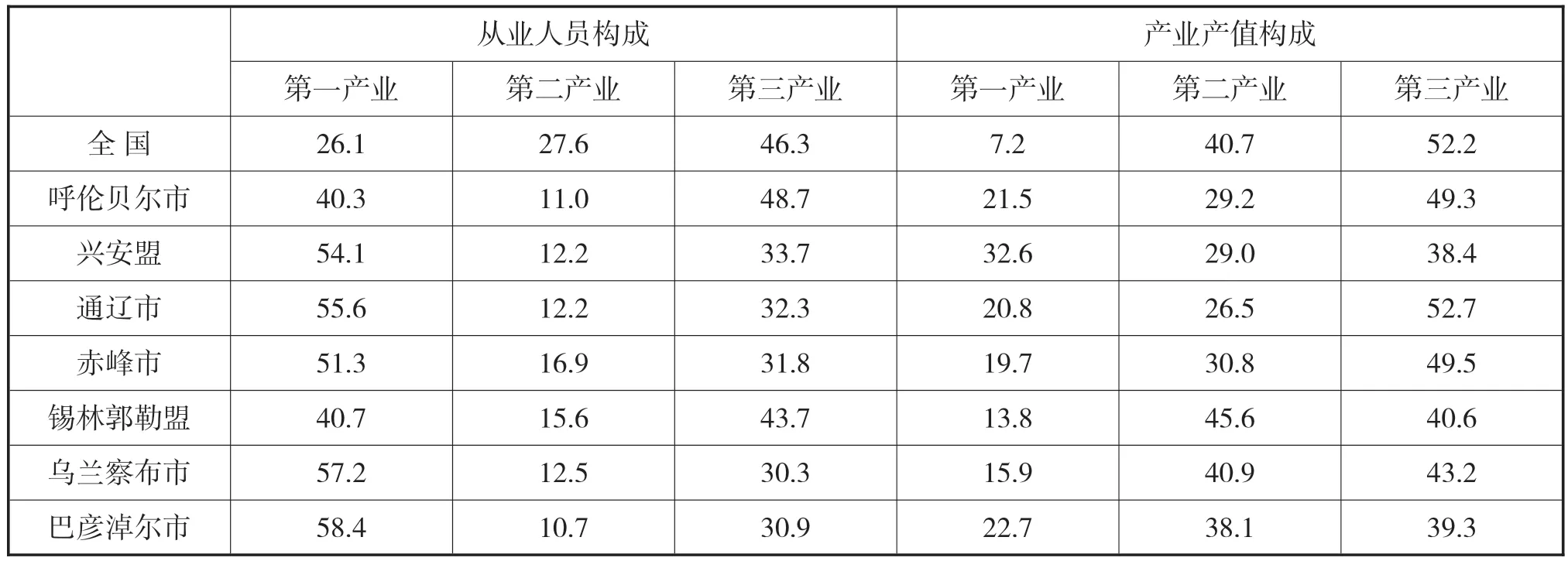

“经济脆弱性”是指一个国家或地区在面临经济波动或经济风险时的低承受能力,主要表现为产业结构和就业渠道过于单一。畜牧业是边境牧区草原文化的主要特征,也是广大牧民们维持生计的主要产业。从经济结构看,分布在我国牧区的主要市县在产值结构和从业人员结构上均较为单一,大多集中在畜牧业为主的第一产业(见表2)。国外学者研究表明,产业多元化的地区能够更好地抵御外部经济风险冲击,产业集中度高的地区在抵御风险方面的表现则相对较差。[23]我国边境牧区地域广阔,民族众多,拥有丰富的民族民间文化资源,具备发展文化产业的有利条件。边境牧区的产业发展规划应突出民族民间文化特色,结合“新疆国际民族舞蹈节”“新疆国际旅游节”“国际玛纳斯节”“内蒙古草原文化节”“西藏拉萨雪顿节”等国际知名文化活动重点培育和发展以草原风光、民族风情为特色的区域文化旅游产业,加快产业转型,丰富牧区的产业类型,增加农牧民转产转业的空间,避免因外部风险冲击而导致的“产业锁定”现象。同时,推动文化和旅游产业的融合发展,用好民族历史文化资源,讲好民族团结进步故事,也有利于维护边境牧区的公共文化安全。

表2 2018年内蒙古牧区盟市产业结构 单位:100%

再者,牧区人口分布稀疏,经济发展相对滞后,牧民必须相互协助才能维持生存。因此,各民族都形成了团结互助的伦理文化。这种牧区共有的文化传统具有保障家庭和区域经济安全的重要价值。例如,“在藏族聚居的牧区或农区,邻居间总能和睦相处,少有矛盾和纠纷。邻居发生矛盾,对方突然出现不幸事件时,另一方会毫不迟疑,不惜牺牲一切去帮助。”[24]以血缘关系为纽带建立的社会组织——“阿吾勒”(Aul)是维持哈萨克族游牧经济平稳运转的关键所在。当牧民们遭遇经济危机时,他们会及时得到“阿吾勒”的帮助而渡过难关。在普遍追求个人功利的时代,应重视对牧区传统互助文化现代价值的挖掘和利用,对传统社会组织形式和社会团结方式进行适应性调整,加强各民族命运共同体和发展共同体意识,增强边境牧区抵御经济风险的能力。

(四)发挥牧区传统生态文化的积极功能,加强生态文明建设

边境牧区是我国重要的生态安全屏障,需要坚定不移地走生态优先、绿色发展道路。近年来,国家加大对边境牧区环境的综合治理,但边境牧区生态恶化趋势尚未得到根本遏制,区域水土流失、土地沙化、草原退化问题依然严重。从生态环境安全各项指标进行衡量,边境牧区所在地区基本属于强度生态脆弱地区,其中西藏、新疆等省区已属于极强度生态脆弱地区,面临的生态风险较大。目前,内蒙古等牧业大省正在积极推进国家生态文明试验区创建工作,在地方社会经济发展规划中也提出要全面加强生态系统保护建设,推进产业生态化,实现绿色可持续性发展。

我国一些游牧民族在边境牧区生活繁衍数千年,在生产生活中不断磨练和探索,形成了一套适应当地自然环境特点的文化习俗和生产生活方式,构成了民族的“文化内核”,可以有效规避区域生态风险。例如藏族就有禁止乱砍滥伐树木、禁止狩猎、禁止破坏山川、禁止污染水源等民间禁忌习俗。此外,很多牧民还制定了应对灾害和不确定性风险的多种策略,例如“转场”“轮季放牧”“浅牧”“返青”和“不动土”等。这些“地方性知识”均是当地民众对生存环境的一种文化适应和生态智慧,有助于减少自然灾害的发生。与强调生态环境保护规律性和科学性的技术治理模式相比,牧民们应对不确定性风险的文化传统仍具有不可忽视的现代价值。边境牧区需重新审视这些民族传统文化中所蕴含的防灾减灾知识,加强生态文明建设,充分挖掘传统生态文化资源中的现代价值,将之与现代科学技术相结合,实现地方性生态知识体系和现代技术手段有效衔接,形成文化—技术相结合的区域生态安全保护机制。

综上,党的十八大以来,党中央提出“五位一体”发展总体布局,强调经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设五位一体,全面推进。2014年,习近平总书记强调要构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系。可以说,在新的历史时期,加强文化建设是我国统筹安全与发展的重要条件,特别是对边疆牧区实现持续稳定发展而言,文化建设具有更为重要的政治意义。这些新的发展理念和战略布局可以重新审视边境牧区地方治理遇到的各种问题,也可以指导我们加快破解边境牧区面临的治理困境。[25]边疆牧区的各级政府和广大民众应认真贯彻落实党中央“五位一体”总体布局和总体国家安全观,重视和加强区域公共文化建设,以文化建设为保障,促进边疆牧区社会经济又好又快发展。

注释:

①参见杨昕《论大数据时代背景下国家文化安全面临的挑战及其应对》,《理论与现代化》,2017年第3期;邓会君《总体国家安全观视阀下的文化安全研究》,《文化创新比较研究》2018年第2期;蓝波涛,王新刚《新时代维护我国国家文化安全的路径选择》,《马克思主义理论学科研究》2019年第6期。

②参见[美]西奥多·舒尔兹《教育的经济价值》,曹延亭,译,长春:吉林人民出版社,1982年。